颅内动脉狭窄

- 格式:ppt

- 大小:408.00 KB

- 文档页数:27

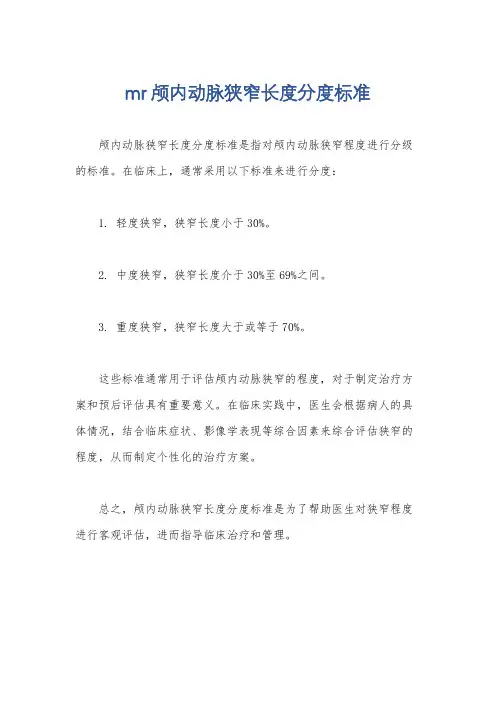

mr颅内动脉狭窄长度分度标准

颅内动脉狭窄长度分度标准是指对颅内动脉狭窄程度进行分级的标准。

在临床上,通常采用以下标准来进行分度:

1. 轻度狭窄,狭窄长度小于30%。

2. 中度狭窄,狭窄长度介于30%至69%之间。

3. 重度狭窄,狭窄长度大于或等于70%。

这些标准通常用于评估颅内动脉狭窄的程度,对于制定治疗方案和预后评估具有重要意义。

在临床实践中,医生会根据病人的具体情况,结合临床症状、影像学表现等综合因素来综合评估狭窄的程度,从而制定个性化的治疗方案。

总之,颅内动脉狭窄长度分度标准是为了帮助医生对狭窄程度进行客观评估,进而指导临床治疗和管理。

TCD中级班-颅内动脉狭窄的诊断颅内动脉狭窄是指各种原因造成的颅内动脉管径缩小,使通过该部位的阻力增加但未造成血流中断,血管造影时可看到动脉狭窄,但血流能通过狭窄部位,远端动脉不同程度显影。

颅内动脉狭窄在发生频率上以MCA最高,其次是SCA或TICA,然后为椎基底动脉、PCA和ACA。

造成颅内动脉狭窄的原因很多,最常见为动脉粥样硬化,少见的有烟雾病、放疗引起的动脉狭窄、免疫或其他原因引起的颅内动脉炎等。

除烟雾病患者可检测到某些特殊的TCD表现外,其他不同原因引起的动脉狭窄在TCD上不能鉴别。

颅内血管狭窄诊断原则或标准:①血流速度增快,尤其是局限性血流速度增快;②血流频谱紊乱(频窗消失、涡流伴杂音)。

1、血流速度增快血流速度增快是动脉狭窄部位最直接和最重要的改变,当管径狭窄程度小于50%通常不出现血流动力学改变,只有当管径狭窄程度超过50%,TCD才可以检测到狭窄部位血流速度增快。

换句话说,TCD只能诊断管径减少超过50%的颅内血管狭窄。

血流速度增快是诊断血管狭窄最重要的指标,但究竟血流速度增快达到什么程度可以考虑有血管狭窄?这个问题看似简单,其实不然。

因为即使在同一年龄组正常个体间血流速度变化也非常大,因此定一个统一的血流速度标准很难。

血流速度标准定得太高出现假阳性机会减少但假阴性机会增高,即不易将正常血管误诊为狭窄血管,但容易漏诊狭窄血管。

如果血流速度标准定得太低,假阴性机会减少但假阳性机会增加,即狭窄血管不易漏诊,但将正常血管误诊为狭窄血管的机会增加。

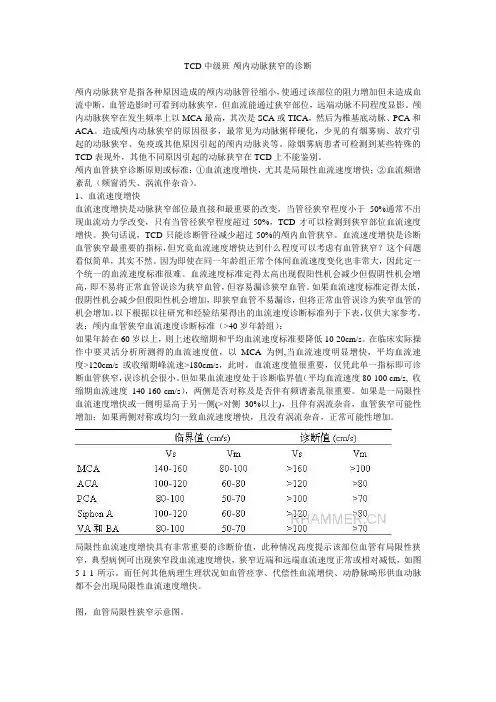

以下根据以往研究和经验结果得出的血流速度诊断标准列于下表,仅供大家参考。

表:颅内血管狭窄血流速度诊断标准(>40岁年龄组):如果年龄在60岁以上,则上述收缩期和平均血流速度标准要降低10-20cm/s。

在临床实际操作中要灵活分析所测得的血流速度值,以MCA为例,当血流速度明显增快,平均血流速度>120cm/s或收缩期峰流速>180cm/s,此时,血流速度值很重要,仅凭此单一指标即可诊断血管狭窄,误诊机会很小。

脑血管狭窄标准、分类、选择治疗要点等诊治问题脑血管狭窄一般意义上的脑血管狭窄指的是颅内及颅外大动脉狭窄。

颅内动脉包括颈内动脉C6~7段、大脑中动脉、大脑前动脉、大脑后动脉、椎动脉V4段、基底动脉;颅外动脉包括颈内动脉Cl~5段、颈外动脉、椎动脉Vl~3段、颈总动脉、锁骨下动脉起始段、主动脉弓。

脑动脉狭窄即上述动脉出现1处或多处狭窄率50%~99%的病变。

颅外动脉狭窄率参考颈动脉颅外段NASCET法,而颅内动脉狭窄率则仿照WASID 研究的方法。

从狭窄程度来讲,0~49%为轻度狭窄,50%~69%为中度狭窄,70%-99%为重度狭窄。

脑血管狭窄分类根据狭窄血管对应供血区是否发生过缺血性卒中或短暂性脑缺血发作(TlA)事件,定义为症状性或非症状性脑血管狭窄。

一般认为,当6月内该狭窄血管供血区发生过缺血性卒中或TIA时,称为症状性脑动脉狭窄。

此外,脑血管狭窄的病因是多样的,如动脉粥样硬化、血管炎、夹层、肿瘤等等。

但是,动脉粥样硬化性颅内外大血管狭窄毫无疑问是比例最高,是缺血性卒中的首要病因。

动脉粥样硬化性颅内外大血管狭窄的治疗动脉粥样硬化性颅内外大血管狭窄的治疗主要包括三个方面:动脉粥样硬化危险因素控制、抗栓药物的选择、手术治疗。

1、动脉粥样硬化危险因素控制药物治疗是症状性颅内动脉粥样硬化的基石,相关危险因素的控制及生活方式的干预即药物治疗的核心部分。

其包括血压管理、血脂管理、血糖管理等等。

1)血压管理合并脑血管狭窄的缺血性卒中患者实施降压治疗应警惕低灌注事件的风险,其降压时机和血压目标值应个体化确定。

但明确的是,长期血压控制目标在可耐受的情况下是越低越好的,当然目前最低血压值并不明确,对于血压目标指南的推荐是比较一致的即<140/9OnInIHg,且应注意逐步平稳降压,优先选择长效降压药物。

2)血脂管理结合SPARCL研究等研究成果,推荐早期强化降脂治疗,首先推荐使用他汀类药物使低密度脂蛋白LDL-C水平降至<L8mmol∕L或降幅>50%,当然必要时也可考虑使用其他降脂药物如依折麦步、PCSK9抑制剂等。

颅内动脉狭窄支架术临床诊疗规范适应症:(1)症状性颅内动脉狭窄,血管造影证实狭窄>70%,规范药物治疗无效的患者。

(2)缺血性卒中急性动脉溶栓后残余狭窄。

禁忌症:同颈动脉支架术术前用药及准备:1、术前用药:(1)阿司匹林:100 mg/d×3d(2)氯吡格雷:75mg/d×3d(3)急诊支架阿司匹林300mg+氯吡格雷300mg顿服2、术前准备:(1)病史和体格检查;(2)神经系统检查和NIHSS评分以记录术前神经功能缺损;(3)实验室检查:肾功能、肝功能、血脂、血糖、凝血功能、感染性疾病筛查和血细胞计数;(4)颅内动脉和全身动脉狭窄的无创性评价:TCCD、CTA或MRA、下肢动脉超声、心功能和超声心动图;(5)既往有过神经系统症状的患者进行头颅CT和/或MRI检查;(6)脑血流检查:CTP、SPECT、PET等;(7)全脑血管造影检查明确狭窄程度及侧枝循环代偿情况,应用WASID方法测定狭窄程度;(8)术前麻醉ASA分级;(9)签署知情同意书;(10)术前禁食水。

手术流程:(1)建立血管入路,全麻,导尿;(2)静脉注射肝素使ACT维持在250~300s;(3)穿刺置鞘,放置导引导管;(4)造影确认狭窄,选择合适工作角度,导引导管到位;(5)300cm 0.014in微导丝头端塑形后通过狭窄病变,头端置于M2或P2段;若选择颅内球扩支架,可选择190cm微导丝;(6)球囊预扩;(7)支架到位后释放;(8)局部及狭窄远端血管造影,评价残余狭窄,必要时可后扩张;(9)术中DynaCT检查排除出血;(10)麻醉清醒后即刻神经功能检查。

围手术期处理:(1)生命体征监测;(2)ACT 50s时撤出动脉鞘,在操作者的判断下使用血管闭合装置;(3)神经系统检查和NIHSS评分以记录术后神经功能缺损;(4)术后需要控制性降压患者,收缩压控制在140mmHg以下;(5)病变周围穿支血管丰富患者可应用替罗非班持续泵入12-24小时;(6)阿司匹林100mg/d,长期服用;(7)氯吡格雷75mg/d,至少服用3个月;(8)阿托伐他汀20mg/d,长期服用;(9)不能耐受阿司匹林者可更换为西洛他唑100mg bid;(10)术后24h行TCCD+头颅MRI检查;(11)3个月、6个月和每年1次进行椎动脉超声检查。

颅内动脉狭窄的诊断及治疗【摘要】颅内脑动脉中重度狭窄是急性缺血性脑梗死的主要原因。

同时颅内狭窄病灶较少出现警兆症状, 多数患者不出现tia 而直接造成完全性卒中, 因此需要更为积极有效的诊断与治疗措施。

本文详细列举了目前常用的颅内动脉狭窄的主要诊断方法,并对颅内动脉狭窄的治疗现状进行了详细的叙述。

【关键词】颅内动脉狭窄;卒中;诊断;介入治疗【中图分类号】r332 【文献标识码】b【文章编号】1005-0515(2011)08-0024-02急性脑卒中[1](stroke)具有高发生率、高致残率、高病死率及高复发率,而缺血性卒中(脑血栓、脑栓塞等)是其主要类型。

缺血性脑血管病的发生率远高于出血性脑血管病。

研究发现,在脑血管病中70%左右为缺血性脑血管病,缺血性脑血管病主要是脑血管狭窄或闭塞所致。

在所有缺血性卒中患者中,8%~10%是由于颅内动脉粥样硬化性狭窄所致。

因为人种的不同。

动脉粥样硬化的分布也有很大的区别。

颅内动脉粥样硬化性狭窄则是亚洲患者脑卒中的重要原因[2]。

占患者病因构成的33%~51%。

探索颅内大动脉狭窄的有效诊治方法是临床脑血管疾病研究领域的热点之一。

1 颅内动脉狭窄的主要诊断方法1.1 数字减影血管造影(digital subtract angiography,dsa):dsa可以显示从颈部至颅内血管的整个血管树,并可以动态地观察到造影剂在血管中通过的过程,而经过减影后的正侧位片受颅骨影响小,血管清晰可辨。

迄今为止dsa是诊断颅内血管狭窄的最可靠手段。

1.2磁共振血管成像(magnetic resonance angiograph,mra):mra[3]的成像是基于对流动血液与静止脑组织信号差异而得到的。

mra是根据颅内血管树不对称来诊断血管阻塞的,但mra受到分辨率的局限,不能观察小血管腔的异常。

应用脑静脉和静脉窦mr 静脉造影法可发现血管阻塞性病变。

用二维mra加用动脉“预饱和”技术,可以使颅内静脉系统显示,易于发现avm的引流静脉及静脉窦内血栓。

第五章颅内动脉狭窄的TCD诊断、临床应用和研究进行TCD检查时,通常的顺序是先颅外动脉后颅内动脉,但毕竟TCD最重要的贡献在于对颅内动脉狭窄的诊断,并且中国人颅内血管狭窄较颅外血管狭窄更为多见,因此,在此先讨论TCD对颅内血管狭窄的诊断、临床应用和研究。

动脉闭塞是指该动脉血流完全中断,血管造影时该动脉远端血管不显影。

颅内动脉闭塞可以由该部位狭窄逐渐发展至完全闭塞(慢性进展性闭塞),也可由来自心脏或近端动脉的栓子堵塞而致(急性闭塞)。

例如MCA闭塞可由该部位狭窄逐渐发展所致,也可由心脏或ICA栓子(动脉粥样硬化斑块的碎片或血栓成分)脱落栓塞所致。

由于慢性和急性MCA闭塞的TCD 表现不同,本章中将分别予以介绍。

由于ICA颅内段OA发出之后闭塞伴随明显的颅外血管改变,被列入ICAex狭窄中;VA 颅内段狭窄和闭塞与颅外段VA改变密切相关,归入椎锁骨下动脉狭窄中;烟雾病、动脉炎和放疗引起的动脉狭窄则归到单独的非动脉粥样硬化性狭窄中。

第一节颅内血管狭窄和闭塞的TCD诊断一、颅内动脉狭窄的TCD诊断颅内动脉狭窄是指各种原因造成的颅内动脉管径缩小,使通过该部位的阻力增加但未造成血流中断,血管造影时可看到动脉狭窄,但血流能通过狭窄部位,远端动脉不同程度显影。

颅内动脉狭窄在发生频率上以MCA最高,其次是SCA或TICA,然后为椎基底动脉、PCA和ACA。

造成颅内动脉狭窄的原因很多,最常见为动脉粥样硬化,少见的有烟雾病、放疗引起的动脉狭窄、免疫或其他原因引起的颅内动脉炎等。

除烟雾病患者可检测到某些特殊的TCD表现外,其他不同原因引起的动脉狭窄在TCD上不能鉴别。

颅内血管狭窄诊断原则或标准:①血流速度增快,尤其是局限性血流速度增快;②血流频谱紊乱(频窗消失、涡流伴杂音)。

1、血流速度增快血流速度增快是动脉狭窄部位最直接和最重要的改变,当管径狭窄程度小于50%通常不出现血流动力学改变,只有当管径狭窄程度超过50%,TCD才可以检测到狭窄部位血流速度增快。