马头琴

- 格式:doc

- 大小:38.50 KB

- 文档页数:7

蒙古族马头琴民间故事概览

哎,你知道吗?蒙古族那地界儿,有个宝贝乐器,叫马头琴,它的故事啊,说起来可有意思了!

话说很久很久以前,在辽阔的大草原上,住着一个叫苏和的牧童。

这苏和啊,心地善良,和他那匹白骏马,简直是形影不离的好哥们儿。

春天一起追蝴蝶,夏天一块儿游泳,秋天赛马奔腾,冬天就依偎在篝火旁取暖,感情深得跟啥似的。

可有一天,不幸的事儿来了,王爷看中了苏和的白骏马,非要抢去当坐骑。

苏和心里那个疼啊,但也没辙,只能眼睁睁看着心爱的马儿被带走。

那白骏马呢,到了王府也不开心,整天不吃不喝,最后竟然伤心地死了。

苏和听到消息,哭得那叫一个撕心裂肺,跑到马儿坟前,抱着马头不撒手。

他说:“我的宝贝,咱俩虽然不能在一起了,但我的心永远陪着你。

”说着说着,他竟然在马头前睡着了,梦里还和马儿一起奔跑呢。

神奇的是,第二天醒来,苏和发现手里多了根木棍,上面还刻着马头的模样。

他拿起木棍,轻轻一挥,竟然发出了悠扬动听的琴声,就像是马儿在耳边低语。

原来,是马儿的灵魂化作了这根神奇的木棍,也就是后来的马头琴。

从这以后,苏和天天弹马头琴,琴声飘过草原,连天上的鹰都被吸引了,落下来听。

牧民们也被这琴声打动,纷纷围过来,听苏和讲述他和白骏马的故事。

马头琴就这样成了蒙古族人心中的宝贝,每次听到那琴声,就仿佛看到了草原上自由奔跑的马群,感受到了草原儿女的深情厚谊。

每到节日或者聚会,蒙古族的朋友们就会拿出马头琴,弹上一曲,那琴声里,有快乐,有思念,有对生活的热爱,也有对大自然的敬畏。

马头琴啊,不仅仅是个乐器,它更像是草原的灵魂,讲述着一个个动人的故事,传递着蒙古族人民的情感。

马头琴是我国哪个民族的乐器

马头琴是蒙古族的常用乐器,是琴头雕刻着马头的一种拉弦乐器,琴体为梯形,长度一米左右,非常具有民族特色,是蒙古人所说的“潮尔”。

从成吉思汗时代开始,被蒙古族视为圣物的传统乐器马头琴苍凉悠扬的琴声,就响彻在辽阔草原的上空,诉说着这片古老土地上金戈铁马的爱恨情怀,也传达着蒙古民族心灵深处的喜悦忧伤。

在内蒙古,如果一提起做马头琴的人,人们首先都会想到段廷俊,可以说,老段在内蒙古马头琴制作业里是个领军人物,也是一位制琴名家。

凭着对马头琴事业的执着追求和无限热爱,多年来段廷俊精雕细琢,精益求精,不懈追求,成就了一段马头琴创新改革的佳话。

马头琴的由来有一个传说,传说中,有一个位牧民十分想念已经去世的幼马,于是就将幼马的腿骨做成琴的柱子,头颅做成琴的圆筒,尾巴做成琴弦,再将木头雕刻成幼马头的模样,将它固定在琴柄上,这就是马头琴最初模型的由来,马头琴的琴声声音圆润,低回婉转,音量较弱,弹奏出来的声音与蒙古人广阔的生活环境相互呼应,也形成了蒙古大草原上十分独特的音乐特点。

蒙古人民用马头琴演奏过很多著名的曲目,《我要醉在草原上》,《鸿雁》,《天边》等都是草原人民经常弹奏的曲目,从曲目的名字就可以看出马头琴所弹奏的都是一些宽广辽阔的曲目,这也就从侧面反映出了蒙古人民豪爽的性格特点,其中马是蒙古人民生活中必不可少的动物,牧民们将这些生活元素融入到马头琴的创作中,也反映出

了蒙古人民对草原生活的热爱之情。

蒙古族!

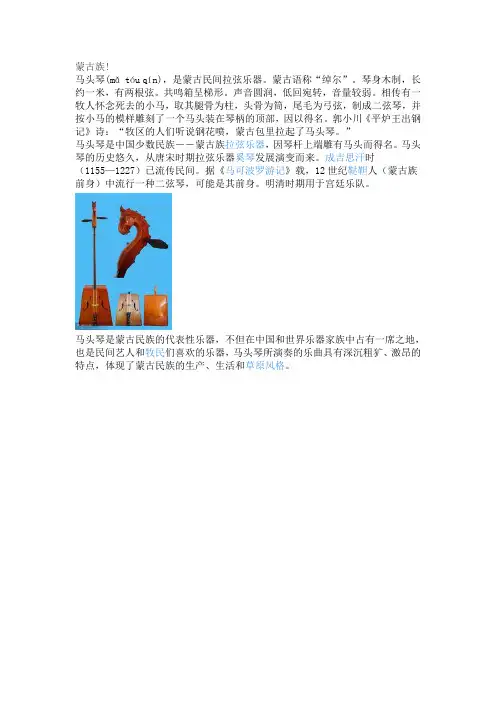

马头琴(mǎ tóu qín),是蒙古民间拉弦乐器。

蒙古语称“绰尔”。

琴身木制,长约一米,有两根弦。

共鸣箱呈梯形。

声音圆润,低回宛转,音量较弱。

相传有一牧人怀念死去的小马,取其腿骨为柱,头骨为筒,尾毛为弓弦,制成二弦琴,并按小马的模样雕刻了一个马头装在琴柄的顶部,因以得名。

郭小川《平炉王出钢记》诗:“牧区的人们听说钢花喷,蒙古包里拉起了马头琴。

”

马头琴是中国少数民族--蒙古族拉弦乐器,因琴杆上端雕有马头而得名。

马头琴的历史悠久,从唐宋时期拉弦乐器奚琴发展演变而来。

成吉思汗时(1155—1227)已流传民间。

据《马可波罗游记》载,12世纪鞑靼人(蒙古族前身)中流行一种二弦琴,可能是其前身。

明清时期用于宫廷乐队。

马头琴是蒙古民族的代表性乐器,不但在中国和世界乐器家族中占有一席之地,也是民间艺人和牧民们喜欢的乐器,马头琴所演奏的乐曲具有深沉粗犷、激昂的特点,体现了蒙古民族的生产、生活和草原风格。

蒙古族马头琴介绍蒙古族马头琴,是蒙古族音乐文化中的瑰宝,也是世界上最古老的弦乐器之一。

它是由蒙古族人民创造和演奏的,具有深厚的历史和文化内涵。

下面将详细介绍蒙古族马头琴的起源、结构、演奏技巧以及在蒙古族文化中的重要地位。

蒙古族马头琴起源于古代蒙古草原,据传始于公元前13世纪的蒙古国。

马头琴得名于其琴颈上的马头形状,琴身由一个卵圆形的共鸣箱和一根长约1米的琴颈组成。

琴颈上有两根弦,分别代表阳和阴的意义,象征着蒙古族人民对自然和宇宙的敬畏。

马头琴的共鸣箱由马皮贴合而成,使得琴音具有独特的韵味。

马头琴的演奏技巧独特而精湛。

演奏者使用马毛制成的弓拨动琴弦,通过手指的按弦和琴身的共鸣来发出音响。

演奏者可以通过不同的指法和弓法,发出高亢激昂的音乐,也可以模仿各种动物的声音。

马头琴的音域宽广,可以演奏出高音、中音和低音,具有极高的表现力和音乐感染力。

在蒙古族文化中,马头琴被视为神圣的乐器,被广泛应用于民间的歌舞和仪式。

蒙古族马头琴音乐以其深沉、激昂的情感和独特的音色而闻名于世。

它不仅用于表达人们对大自然的赞美和敬畏,还用于表达蒙古族人民的爱国情怀和民族团结。

马头琴音乐经常出现在蒙古族的传统节日、婚礼和宗教仪式中,成为连接蒙古族人民感情的纽带。

蒙古族马头琴在近年来逐渐走向世界舞台,成为国际音乐界瞩目的焦点。

许多蒙古族马头琴演奏家在国际比赛中屡获殊荣,他们的演奏风格独特、技巧高超,受到了世界各地音乐爱好者的喜爱。

蒙古族马头琴的音乐也被用于电影配乐和音乐创作中,为世界各地的人们带来了独特的音乐体验。

蒙古族马头琴作为蒙古族音乐文化的代表,具有深厚的历史和文化内涵。

它不仅是一种乐器,更是蒙古族人民对自然和宇宙的敬畏和赞美的象征。

马头琴的独特音色和精湛演奏技巧使其成为世界音乐舞台上的瑰宝,也为世界各地的人们带来了独特的音乐体验。

蒙古族马头琴将继续在未来的音乐创作和演奏中发挥重要的作用,传承和发扬蒙古族的音乐文化。

马头琴的发声原理马头琴是一种源于蒙古和西伯利亚地区的弓弦乐器,也被称为蒙古弦鸣弓弦乐器。

它的重要特点之一就是其独特的发声原理。

马头琴的发声原理可以分为琴杆与琴胴的共鸣和琴弓与琴弦的振动两个方面。

首先是琴杆与琴胴的共鸣。

马头琴的琴杆和琴胴都由木材制成,其中琴杆是马头琴的主要负责共鸣的部分。

琴杆通过一根半矢状的木柱与琴胴连接在一起。

当琴弦震动时,它的震动能够传导到琴杆上,并通过共鸣效应增强琴弦声音的响亮度和质量。

琴杆的长短和形状对琴弦发声有很大的影响,每一把马头琴都需要根据琴弦的调弦和个人喜好对琴杆进行调节,以达到最佳的共鸣效果。

其次是琴弓与琴弦的振动。

琴弓通常由马的尾毛制成,它与琴弦的接触通过摩擦产生振动。

当琴手用琴弓拉动琴弦时,通过极细的音乐线(一种修剪而成的动物腱),马头琴的琴弦被迫以复杂的方式振动。

琴弦不仅在水平方向上振动,还在垂直方向上振动。

这两种方向的振动叠加在一起,形成了独特的音色。

琴弦的长度、粗细、材料以及琴弓的紧张程度都会影响琴弦的振动特性和发声效果。

除了以上两个基本的发声原理,马头琴还有一些特殊的技巧和演奏方式,可以进一步丰富和改变琴声。

例如,利用左手在琴弦上拨弦,产生共鸣和变音效果,这被称为“指挑”。

还有一种特殊的技巧叫做“马化腿”,即用右膝向琴弦施加压力,使琴弦发出另一种特殊的音色。

这些技巧和演奏方式在传统的马头琴演奏中被广泛使用,使琴声更加多样化和丰富。

总结起来,马头琴的发声原理主要包括琴杆与琴胴的共鸣和琴弓与琴弦的振动。

琴杆的形状和琴弦的材料、长度、粗细都对马头琴的音质和音色有影响。

琴弓通过与琴弦的摩擦产生振动,琴弦在水平和垂直方向上振动,形成独特的音色。

此外,马头琴还有一些特殊的演奏技巧和方式,可以进一步改变琴声。

以上是对马头琴发声原理的一个简要介绍。

【神话故事】马头琴的故事_中国神话马头琴是一种中国传统的乐器,也被称为“蒙古琴”或“马头琴”。

它的琴身呈马头形状,有一个马头雕刻在琴身的上方。

马头琴起源于蒙古,后来传入中国,成为了内蒙古和新疆等地的主要民族音乐器。

在很久以前的北方草原上,有一群勇敢而善良的蒙古牧民。

他们和平地居住在广袤的草原上,过着幸福的生活。

他们的日常工作是放羊和饲养马匹,他们的生活也和这些动物息息相关。

有一天,草原上突然出现了一种邪恶的怪兽,它生性凶猛,喜欢袭击人们放养的羊和马。

它的身体强壮,背上带着一对巨大的翅膀,嘴里还拥有锋利的利齿。

它出没的地方人们都不敢去,怪兽的威胁让大家无助而恐惧。

为了保护自己的家园和家人,勇敢的蒙古牧民决定前往寻找强大的武器,以对抗这个邪恶的怪兽。

他们四处寻觅,寄望于能够找到一个能制服这个怪兽的武器。

在一天的黄昏时分,一位老人出现在了牧民的面前。

老人穿着一袭白袍,背着一个背篓。

他把自己的背篓打开,里面装满了各种形状和大小的乐器。

他告诉牧民,其中有一把特别的乐器,能够制服怪兽。

这把乐器他称之为“马头琴”。

牧民们对于这把新奇的乐器非常感兴趣,他们请求老人教他们如何使用它。

老人笑着答应了他们的要求。

他抚摩着琴身,竟然发出了美妙而悦耳的音乐。

这声音犹如天籁,充满了力量和怨念。

老人告诉牧民们,只有在夜晚的一刻,怪兽才会出现。

他们需要用马头琴奏响一段具有能量和背景的曲子,来征服怪兽。

并且,在奏琴的过程中,牧民们还必须唱出他们对草原的热爱和对怪兽的愤怒。

他们按照老人所教,每晚一同奏琴唱歌。

瞬间,琴音伴随着群众的欢呼声传遍了整个大地。

怪兽听到了这美妙的琴音,它腾起双翼,朝着声音的来源飞去。

当它飞到面前时,它被美妙的琴音所深深吸引。

琴声激起了怪兽内心的恐惧和痛苦,它开始后退并发出可怕的叫声。

最终,它被至善至美的音乐所震慑,崩溃了。

从此以后,马头琴成为了蒙古牧民的特殊标志和宝贵的财富。

人们将它奉为圣物,每年在特定的日子举行盛大的祭典,以纪念它对人们的保护和贡献。

马头琴的乐器构造原理马头琴是内蒙古蒙古族传统的弓弦乐器,也是中国十大传统民族乐器之一。

它的外形特点是琴身朝前有如骏马头,故得名“马头琴”。

马头琴的乐器构造原理是通过弦与琴身的共鸣来发出音响。

马头琴主要由下列三部分组成:琴筒、琴杆、弓。

首先来看琴筒。

马头琴的琴筒是采用木材制作,一般使用枫木、柚木等稳定性较好的材料。

琴筒长约80-90厘米,上下端呈两个圆锥体相连接,上端的直径较下端小。

这样的设计有利于扩大空气共鸣腔体,提高音质。

而且,琴筒外表面被刻有蒙古族特色的马、鹿、花等图案,非常精美。

其次是琴杆。

琴杆是用木材制作的长杆状部件,与琴筒一体连接。

琴杆上有一定数量的音圈,音圈是用马尾发制成的,它们的数量有8个、9个和10个等多种。

音圈的作用是使琴的音色更加丰富。

另外,在琴杆上还有一根可以调整音准的调弦杆。

调弦杆通过向上或向下调整,使琴弦的张力得以改变,进而调整琴的音调。

最后是弓。

马头琴的弓是由木材和马尾制成的,长约70-80厘米。

弓杆的上端用马尾制成一团,团上已通入一些孔隙,以利于琴弓的弹奏。

弓杆下端通过几根传弦杆固定了象牙制作的横杠,使得马头琴的弓弦固定在横杠上,并可以通过横杠上的螺丝进行微调。

弓杆两侧的马尾发则分别穿过琴筒上的两个音孔,并与琴弦牵连在一起。

演奏时,演奏者将琴杆压弯,以使弓毛与琴弦相碰,通过拉动弓杆,琴弦振动发出音响。

马头琴的演奏技巧有弹、拨、打和拉等多种,琴的音色柔和悠长,具有浓郁的蒙古族风情。

演奏时,演奏者用弓拉动琴弦,琴弦振动产生的声波通过琴筒的共鸣腔体放大,并通过音孔放出。

音圈的存在进一步改变了振动的特性,使琴的音质更为优美。

同时,马头琴的琴筒还可以通过改变材料的不同以及琴筒内部结构的改良来调整音色。

总之,马头琴的乐器构造原理是通过琴筒、琴杆和弓的共同运作来发出声音。

琴筒和琴杆的设计使共鸣腔体得以扩大,增强音质;而弓的运动则使得琴弦振动发出音响。

这样的构造原理使得马头琴在演奏中能够表现出独特而美妙的音色和风情。

马头琴教程

马头琴是中国民族乐器之一,也被称为马头琴、蒙古琴或马可波罗琴。

下面是一些马头琴的基础教程。

1. 持琴姿势:将马头琴放在肩上,左手托住琴的琴弓,右手握住弓柄。

2. 弓的姿势:右手握住马头琴的弓柄,虎口处将食指和中指固定在弓的螺旋环上,将剩余的三根手指自然地弯曲起来,用于往前推动琴弓。

3. 弓的使用:用手指控制弓的位置和力度,通过推拉弓来产生音乐声音。

推击琴弓时,手指轻轻向前推动弓,使弓毛与马头琴弦接触并产生震动。

4. 左手的使用:左手在马头琴上按下琴弦来产生音调。

一般来说,琴弦被分为两类:直弦和倾弦。

直弦是指与琴身平行的琴弦,倾弦是指与琴身倾斜的琴弦。

演奏时,你可以使用左手按住不同位置的弦来改变音调。

5. 音符的学习:对于马头琴,音符是通过指弹琴弦来产生的。

初学者可以从简单的音符开始学习,逐渐掌握更复杂的音符。

6. 练习曲目:选择一些简单的练习曲目,这些曲目可以帮助你熟悉马头琴的演奏技巧和音乐理论。

随着技能的提高,你可以尝试演奏更复杂的曲目。

7. 学习资源:如果你想更深入地学习马头琴技巧,可以参考一些在线教程或寻找一位马头琴教师进行指导。

希望以上的马头琴教程对你有帮助!祝你学习马头琴的旅程愉快!。

蒙古族的马头琴简介

蒙古族马头琴是一种传统的弹拨乐器,外形类似于人身马头,因此也被称为“人身马头琴”。

它起源于蒙古利亚,并在蒙古族音乐中得到了广泛应用。

马头琴通常由一个木质马头和两端各有一个琴弦的琴身组成。

马头形状的琴头部分由弦轴控制,而琴身的两端则各有一个拨弦板,可以通过拨动拨弦板来演奏音符。

马头琴的音色独特,富有表现力,既有明亮、欢快的旋律,也有深沉、悠扬的歌词,因此在蒙古族音乐中扮演着重要的角色。

马头琴的演奏技巧要求较高,需要玩家掌握多指法和技巧,例如颤音、滑音、指序等。

在蒙古族音乐中,马头琴是不可或缺的重要乐器之一,也是许多歌手、乐队的主要乐器之一。

马头琴是一种具有悠久历史和文化背景的传统乐器,在蒙古族音乐中具有独特的地位和影响力。

【民间故事】蒙古族马头琴的来历蒙古族马头琴是一种传统的民族乐器,具有浓郁的蒙古民族特色。

它是由马头和琴身组成的,因此得名为马头琴。

马头琴被称为“蒙古之声”,是蒙古族人民生活中不可或缺的一部分。

关于马头琴的来历,有一个民间故事,如下:很久很久以前,在草原上生活着一只善良勇敢的马。

这匹马身体高大,毛色黑亮,她在部落中备受尊敬。

她每天都帮助人们运送物资,为他们解决了很多麻烦。

人们对她非常感激,便决定用一种方式来纪念她。

于是,人们把马的头骨挖了出来,用木头雕刻了一具马头样式的乐器。

他们将马头和琴身连接在一起,制作成一种新的乐器,也就是现在的马头琴。

马头琴的琴弦代表着马的四肢,琴杆则代表着马的骨骼。

人们用弓拨弦,就像马奔驰的姿态,琴弦发出嘶鸣声,就像马的嘶鸣声一样。

当人们弹奏马头琴时,仿佛能感受到马在草原上奔跑的感觉,那种激越的旋律充满了蒙古族人的豪情和勇气。

马头琴不仅受欢迎于蒙古族人中,也受到了世界各地的关注。

因为它独特的外观和动听的音乐,马头琴已经成为了中国传统文化的一部分。

传说,当你弹奏马头琴的时候,音乐能够传达人们对马的敬意和感谢之情。

也能让人们回忆起古老的传说和辽阔无垠的草原。

马头琴不仅在音乐表演中扮演重要角色,也被用于重大节日和庆典的庆祝活动中。

蒙古族人民非常热爱马头琴,他们将它视为神圣的物品,相信它能带来好运和祝福。

如今,马头琴不仅仅是一种乐器,更成为了蒙古族文化的一部分。

它的独特之处在于,能够唱出草原上心声,表达人们的情怀和对自然的敬畏。

马头琴用音乐将人们串联在一起,跨越时空和国界,让世界各地的人们都能感受到蒙古族人民的激情和生活方式。

这就是民间故事中,蒙古族马头琴的来历。

这个故事传承至今,使得马头琴有了更深远的意义。

无论是在音乐演奏中还是日常生活中,马头琴都将继续发出美妙的旋律,让人们沉浸在独特的蒙古族文化中。

马头琴的故事马头琴,又称马胡、马呼,是蒙古族和蒙古以外的蒙古语族民族使用的一种拉弦乐器。

它的外形独特,琴身呈三角形,琴头呈马头状,琴弦呈三角形排列。

马头琴的音色深沉悠扬,被誉为“草原之声”,在蒙古族的生活中扮演着重要的角色。

马头琴起源于蒙古草原,据传说是由一位名叫白音达尔汗的蒙古族乐师所创制。

他在梦中得到了上天的指引,创造出了这种独特的乐器。

马头琴的琴身采用松木制作,琴弦使用马尾毛或羊肠制成,琴弓则是用马尾毛和马鬃制作而成。

这些原始的材料赋予了马头琴独特的音色和韵味。

在蒙古族的传统文化中,马头琴是不可或缺的乐器之一。

它常常出现在蒙古族的节庆活动、婚礼、葬礼等场合。

在草原上,马头琴更是伴随着牧民们的歌声,奏响着动人的音乐。

马头琴的音色清亮悦耳,能够表达出草原广阔、天地辽阔的壮丽景象,也能够表达出蒙古族人民的深厚感情和豪迈气概。

除了在传统文化中的应用,马头琴也在现代音乐中得到了广泛的运用。

许多蒙古族的音乐家将马头琴的音色融入到现代音乐中,创作出许多优美动人的音乐作品。

这些作品不仅在蒙古族地区风靡一时,还在国际上获得了广泛的认可和喜爱。

马头琴不仅是一种乐器,更是蒙古族文化的象征。

它承载着蒙古族人民对大自然的热爱和对生活的热情,也承载着他们对祖先的敬仰和对传统的传承。

马头琴的故事,就是蒙古族文化的故事,它将随着时间的推移而传承下去,永远奏响着草原之声。

马头琴的音色如此动人,它的故事也同样令人感动。

它不仅是一种乐器,更是一种文化的传承和延续。

让我们一起倾听马头琴的声音,感受蒙古族文化的魅力,让这段美丽的故事在我们心中永远传唱。

马头琴的故事马头琴,是蒙古族、哈萨克族、布里亚特族、土库曼族、乌兹别克族、塔塔尔族、俄罗斯族等民族的传统乐器。

它是一种弦乐器,外形独特,琴身呈梯形,琴头似马头,故名马头琴。

马头琴的故事可以追溯到很久以前。

相传,在古代的蒙古草原上,有一位名叫白音扎布的年轻人,他酷爱音乐,梦想着能够创造出一种独特的乐器来。

他日夜苦思不已,终于在一次梦中得到了上天的启示,于是他开始动手制作一种新的乐器。

经过长时间的努力,他终于制作出了一把形状奇特的乐器,这就是后来的马头琴。

马头琴的制作工艺十分精湛,需要经过数十道工序才能完成。

首先,制作者要选用优质的木材,然后将木材切割成合适的形状,接着用特制的胶水将琴身粘合起来。

接下来就是琴弦的安装,需要用心调整每根琴弦的张力和音调,使得整个琴音色清脆动听。

最后,制作者还要在琴身上精心绘制各种图案,使得马头琴更加美观大方。

马头琴在演奏时,需要使用特制的马毛弓,演奏者将弓轻轻拉过琴弦,便能发出悦耳动听的音乐。

马头琴的音色非常独特,有时像风吹草原,有时像马嘶长啸,让人仿佛置身于辽阔的大草原之中。

马头琴不仅在音乐上有着独特的魅力,它还承载着蒙古族、哈萨克族等民族的文化传统和历史记忆。

在古代,马头琴是草原上的人们生活中不可或缺的一部分,无论是在欢庆节日还是在悲伤的时刻,马头琴都能为人们带来慰藉和力量。

如今,马头琴已经不再局限于草原上,它的音乐魅力已经传播到世界各地。

越来越多的人开始学习马头琴,演奏出属于自己的音乐。

马头琴的故事也因此在世界范围内得到了传承和发扬。

马头琴的故事就像一首美妙的乐曲,奏响着草原的风情和民族的情感。

它不仅是一种乐器,更是一种文化的传承,一种精神的寄托。

让我们一起走进马头琴的世界,感受那份深沉的情感,领略那份独特的魅力。

马头琴各调的指法表【实用版】目录一、马头琴的基本概述二、马头琴的调式介绍三、马头琴各调的指法表四、马头琴指法对于演奏的重要性五、结论正文一、马头琴的基本概述马头琴是一种源于蒙古的传统弦乐器,其音色悠扬、浑厚,适合演奏草原民族音乐。

马头琴的结构独特,琴身呈梯形,共有两根弦,外弦为低音弦,内弦为高音弦。

二、马头琴的调式介绍马头琴的调式主要有 C 调、F 调和 G 调。

不同调式的马头琴,其音域和音色有所差异,能够满足不同音乐作品的演奏需求。

C 调马头琴的外弦音高为低音 5,内弦音高为高音 1,音域较宽,适合演奏草原宽广、悠扬的旋律。

F 调马头琴的外弦音高为低音 6,内弦音高为高音 2,音色柔和,适合演奏抒情的旋律。

G 调马头琴的外弦音高为低音 5,内弦音高为高音 3,音色高亢,适合演奏激昂、热情的旋律。

三、马头琴各调的指法表马头琴的指法是指在演奏过程中,手指按弦的位置。

不同调式的马头琴,其指法有所不同。

下面以 C 调马头琴为例,介绍其指法表:外弦低音 5:指法为 0(空弦)、1(食指)、2(中指)、3(无名指)。

内弦 1:指法为 1(食指)、2(中指)、3(无名指)、4(小指)。

音程为 5--6--7,即外弦的 5 到内弦的 1,再到内弦的 2,依次类推。

在演奏过程中,根据曲目的需求,还可以使用滑音、颤音等技巧,丰富音色表现。

四、马头琴指法对于演奏的重要性马头琴的指法对于演奏至关重要。

正确的指法能够确保演奏者演奏出准确的音高和音色,同时还能够提高演奏的舒适度和稳定性。

熟练掌握各种指法,可以为演奏者拓展更多的音乐表现空间,使其在演奏过程中更加自如、得心应手。

五、结论马头琴各调的指法表是演奏者必备的技能,熟练掌握各种指法,可以为演奏者带来更丰富的音乐表现。

【神话故事】马头琴的故事_中国神话马头琴,又称为“蒙古琴”或“戛纳琴”,是蒙古族最具特色的传统乐器之一。

相传,在很久很久以前的蒙古大草原上,有一只神奇的马,它能够飞翔,聪明灵敏,和人类交流。

这匹马被称为“魔驹”。

魔驹长着一颗金黄色的鬃毛,四肢修长有力,全身毛发光滑,散发着迷人的光芒。

每当夜幕降临,星星耀眼的光芒便和魔驹的光芒融为一体,随着马蹄声悠扬地回荡在原野上。

一天,魔驹在草原上发现了一株奇特的植物,它的英姿和马头相似,被人们誉为马头花。

魔驹智慧非凡,明白这株花与自己似有莫大的关系。

于是它以马头之名,创造了一种乐器,称之为马头琴。

马头琴的形状与马头相似,琴弦装在木质的箱子里,琴弓用马尾制作,琴面则是马皮经过一系列的加工成型。

奏出的声音犹如魔驹的呼鸣,优美而有力。

魔驹知道马头琴的出现必然引起大家的兴趣,并在一年一度的大草原节日上向众人展示了这种乐器。

他们被美妙的琴声吸引,纷纷聚集在大草原上,马头琴的音乐犹如天籁之音,让人心醉神迷。

从那时起,马头琴成为蒙古族最受欢迎的乐器,成为他们生活的一部分。

蒙古族人在每个重大的节日里都会以马头琴表演歌舞和音乐,这也成为他们家庭生活的重要组成部分。

魔驹也因为发明了马头琴而受到了大家的尊重和喜爱。

人们将魔驹视为蒙古族的守护神,认为魔驹是他们的精神图腾。

每年的盛夏时节,人们会在草原上举行盛大的庆祝活动,表达对魔驹的敬意和感激之情。

在久远的历史长河中,马头琴已经成为蒙古族文化的象征之一,它既是乐器,也是一种彰显蒙古族传统智慧和勤劳精神的文化遗产。

无论是在充满自然风光的草原上,还是在现代化的舞台上,马头琴都展示出了它无与伦比的魅力。

每当琴声响起,人们仿佛回到了古老的时空中,感受到了蒙古族先祖的智慧和勇气。

马头琴的故事就这样流传下来,传颂在大草原上。

它不仅是一种乐器,更是蒙古族人民的骄傲和自豪。

它的音乐将继续在大草原上唱响,将蒙古族文化传承下去,留给后人无尽的遐想和感动。

摘要:马头琴,蒙古族弓拉弦鸣乐器。

马头琴是一种两弦的弦乐器,有梯形的琴身和雕刻成马头形状的琴柄,。

马头琴虽然两根弦,但到演奏者手中,它所传出的细腻犹如小提琴,醇厚、如中提琴,深情、似大提琴的玄妙之音,每每令人如醉如痴。

因琴杆上端雕有马头而得名。

20世纪50年代以来,在传统小马头琴的基础上,改革制成中马头琴、大马头琴和低音马头琴等多种乐器,显著丰富了马头琴族乐器系列,在音色上仍保持柔和、浑厚、淳美、深沉等浓郁的草原特色,深受人民喜爱,常用于独奏、器乐合奏或为民间歌舞、说唱伴奏,有的已成为我国民族乐队中重要的拉弦乐器。

流行于内蒙古自治区以及北京、辽宁、吉林、黑龙江、甘肃、青海、云南和新疆维吾尔自治区等蒙古族聚居地区。

关键词:马头琴、在水一方、特色1、马头琴名字的由来马头琴的历史悠久,从唐宋时期拉弦乐器奚琴发展演变而来。

成吉思汗时(1155—1227)已流传民间。

据《马可波罗游记》载,12世纪鞑靼人(蒙古族前身)中流行一种二弦琴,可能是其前身。

明清时期用于宫廷乐队。

由于流传地区的不同,它的名称、造型、音色和演奏方法也各不相同。

在内蒙古西部地区称作“莫林胡兀尔”,而在内蒙古东部的呼伦贝尔、哲黑木、昭乌达盟则叫做“潮尔”。

还有“胡兀尔”、“胡琴”、“马尾胡琴”、“弓弦胡琴”等叫法。

队内蒙古外,辽宁、吉林、黑龙江、甘肃、新疆等地的蒙古族也有流行。

传说,很久以前,在那金色的阿拉腾敖拉山麓,有一个银色的月亮湖。

湖畔居住着一个勤劳勇敢、诚实善良的小牧民,名字叫苏和。

他和妈妈过着清贫的生活。

有一天,小苏和出来放牧,在山坡上做了个奇异的梦——看见从天上腾云驾雾飞来一个美丽的姑娘,对他说:“我知道你想得到一匹可心的马,我告诉你,北边湖边有一匹白骏马,善良的人哟,你快去把它牵回家吧!”说完只见一道白光,姑娘无影无踪了。

苏和“啊”的一声惊醒揉揉眼睛一看,阳光当头。

他想起刚才梦里听到的话,站起来不由地向北一看,果然湖边站着一匹小白马,苏和欢快地向它跑去。

从此,苏和就有了一个形影不离的伙伴。

苏和精心地喂养、调驯小白马,教它练走、练跑。

很快,小白马就长成了一匹膘肥体壮、跑起来四蹄生风的骏马。

有一天,苏和到湖边放牧时,不小心踩进沼泽地的一个泉眼越陷越深。

白骏马看见后,长嘶一声向主人跑去,咬住主人的袖子往外拖,苏和抱着白骏马的脖子被救了出来;一天夜里,一只野狼冲进了羊圈,苏和急忙挥棒向恶狼打去,恶狼张牙舞爪扑向苏和。

这时白骏马一声长嘶挣脱缰绳,扬起前蹄向狼刨去,只听得“嗷”的一声,恶狼脑袋开了花。

苏和心里一阵感激,跑过去爱扶地拥着白骏马的头不知说啥才好。

一日,苏和在野外放牧时,远处跑来几个骑士,气喘吁吁地来到苏和跟前说:“小兄弟,你能不能帮我们的忙啊?王爷命令我们活捉一只梅花鹿,如果捉不到,我们回去要受惩罚!” 听说他们的处境,苏和二话没说,跨上白骏马向山里飞驰而去。

不大工夫就追上了梅花鹿,用套马杆将鹿套住了。

苏和把鹿交给王府兵后说:“兵哥们,按你们的要求,我把梅花鹿帮你们捉来了。

可是我有一个要求,你们回去后,可千万别说这只鹿是我骑白骏马给追到的呀!”可是“草原上有一匹能追上飞禽走兽的白骏马”的消息还是不胫而走。

王爷听后垂涎三尺,露出了贪婪的笑容。

一开春,草原就传开一则消息:在王府驻地要举行“那达幕”大会,各项比赛优胜者都将得到奖赏。

另外,还说王爷的女儿要选一个最佳的骑手作女婿。

苏和兴高采烈地去参加比赛了。

苏和和白骏马果然得了第一。

可王爷的姑娘一看领先的是个贫穷的牧羊娃,她垂头丧气地走了。

奸诈狠毒的王爷凶相毕露,他对来领奖的苏和说:“赏给你一只羊吧,把你的白骏马给府里留下。

”苏和不从,家丁就擒住他拳打脚踢后又五花大绑把他捆了起来,并把苏和的白骏马牵回了王府。

王爷得了白骏马后如获至宝,选了个好日子摆酒庆贺。

当地富豪官吏都来道喜。

王爷得意洋洋,命令家丁把白骏马牵来,他想在众人面前炫耀一番。

可王爷刚一跨上马背,白骏马突然向前一跳,向后尥了一蹶子,王爷被吓得尖叫一声倒栽葱跌了下来,摔了个嘴啃泥。

白骏马风驰电掣般地飞奔而去。

王府卫兵倾巢出动,跨上快马,手持弓箭,奋力追赶。

可白骏马如箭离弦,兵丁无法追上。

于是他们拉开弓箭“飕飕”地向白骏马射去,可是白骏马依然跑得飞快,不久就没了踪影。

王府兵丁只好垂头丧气地返回向王爷禀告:“白骏马中了数枚毒箭跑了,肯定死在路上了……”王爷只好作罢。

一天夜里,一声长长的马嘶划破了寂静的夜空。

苏和急忙跑出去一看,是白骏马跑回来了。

苏和又惊又喜,借着月光仔细一看,白骏马身中数箭,已经奄奄一息……苏和心如刀绞。

白骏马因箭伤过重死在了自己主人的面前。

苏和抚摸着白骏马忍不住泪如泉涌。

失去了白骏马后,苏和整天无精打采、伤心欲绝。

有一天,他在梦中又见到了白骏马,它说:“主人哟,你不要伤心落泪了,你用我的皮、骨、鬃、尾做一把琴吧,让我永远陪在你身边……” 于是苏和就按白骏马说的话做了一把琴,在琴杆上端按照白骏马的模样雕刻了一个马头,并起名叫“马头琴”,永远带在身边。

每当想起白骏马苏和就拉起马头琴,琴声响彻云霄,好似万马奔腾。

其它的牧民听到这优美的曲子,都学着苏和的琴的样子,用木头做了许多马头琴,他们一边放牧一边弹着马头琴。

就这样马头琴传遍了整个草原。

2、马头琴的特色(1)、造型特色马头琴由共鸣箱、琴头、琴杆、弦轴、琴马、琴弦和琴弓等部分组成,共鸣箱呈正梯形,也有极个别马头琴演奏的做成六方形或八方形,琴箱框板多使用色木、榆木、花梨木、红木或桑木等硬杂木制成,上下两框板的中央开有装入琴杆的通孔,左右侧板上分别开有出音孔,琴箱正背两面蒙以马皮、牛皮或羊皮,皮面上彩绘民族图案为饰,也有正面蒙皮、背面蒙以薄木板的。

琴头、琴杆多用一整块色木、花梨木、红木或松木制作。

琴头呈方柱形,顶端向前弯曲,造型为雕刻精细的马头,既有奔马的马头,也有立马的马头,有的是在琴杆上端直接雕出,也有的是雕好以后粘上去的。

弦槽后开,多有槽盖,两侧横置两个弦轴(左右各一)。

弦轴又称把子,采用黄杨木或琴杆木料制作,轴杆为圆锥体,轴柄呈圆锥形、八方形、瓜棱形或扁耳形,圆锥形轴柄外表刻有直条瓣纹,便于拧转,有的轴顶为圆球形。

琴杆为半圆形柱状体,前平后圆,正面为按弦指板,上端设有山口,下端装入琴箱上下框板的通孔中。

皮面中央置木制桥形琴马。

张两条马尾弦,两弦分别用40根(里弦)和60根(外弦)左右长马尾合成,两端用细丝弦结住,上端缠于弦轴,下端系于琴底的尾柱上。

琴弓用藤条或木料制作弓杆,两端拴以马尾为弓毛。

(2)、设计特色马头琴设计看似简单,发出的声音却非常丰富,有着惊人的表现力,由琴弓滑动与两根琴弦摩擦拉出马头琴特有的音响。

通常的演奏技法是右手"推拉"琴弓,左手变换各种复杂指法,如揉弦、弹、拨、滑音等,滑音是借鉴中国民乐技巧而来。

马头琴的演奏一般都是独奏,但也能给舞蹈、长调、神话故事、庆典或与马有关的日常活动伴奏。

马头琴的曲目至今仍旧保留着一些古老的驯兽曲调,古人认为音乐具有神力。

由于主调和泛音同时出现,马头琴音乐一直很难用正式的记谱法记谱。

马头琴传统音乐和演奏技法由师傅向徒弟口传心授,世代相传。

(3)、演奏特色马头琴为独奏乐器,也可用于器乐合奏和为说唱、民歌、舞蹈伴奏或参加民族乐队演奏。

演奏时坐姿,音箱夹于两腿中间,琴杆偏向左侧。

左手持琴按弦,右手执马尾弓在弦外拉奏。

马头琴的按弦方式颇为独特,除用左手指关节按弦外,食指和中指伸入弦下用指甲顶弦,无名指用指尖按弦,小指用指尖顶弦,称为“顶指”技法。

小指在演奏中非常重要,许多装饰音都是由它奏出的;在高把位上,由于音位距离很小,各指都以指尖按弦。

右手持弓时,以虎口夹住弓柄,食指、中指放在弓杆上,无名指和小指控制弓毛。

运弓中,弓毛和琴弦要保持直角状态。

弓法有长弓、半弓、短弓、跳弓、连弓、连跳弓、顿弓、击弓、碎弓和抖弓等。

指法有颤指、滑音、双音、拨弦、揉弦和泛音等技巧。

(4)、音乐风格马头琴所演奏的乐曲,具有深沉粗犷,激昂的特点,体现了蒙古民族的生产、生活和草原风格。

比较有代表性的是前些年我国和蒙古国政府共同取得人类口头和非物质文化遗产的蒙古长调音乐。

这种音乐的特点是,歌唱性极强,虽然亦广泛采用五声音阶,但是以小调式为主要调式(以6为主音称为小调式),有的音拖得极长。

在演奏技法上有较大随意性,多用三度颤音和大幅度的滑音,幅度可达一个半八度之大,充分体现了北方游牧少数民族居住在广袤天地中,与自然做伴的宽广胸怀。

对我国当代马头琴技法采用了实音加泛音的演奏方法,音色多变,非常适合意境的表现。

马头琴是蒙古族最有代表性的乐器,它音色深沉、浑厚、苍劲、辽阔,富于表达勤劳、强悍的蒙古族人民的性格和感情。

(5)、 系列完整乐器制作者还研制出了中型马头琴和大型马头琴,这两种马头琴的演奏方法相当于西洋拉弦乐器当中的大提琴和低音提琴。

这样一来,马头琴“家族”就形成了一个高、中、低音俱全的完整乐器组,充实了中国民族乐队。

值得一提的是,经过改造和创制的新型马头琴在外表装饰上仍然保持了蒙古民族的特点,在琴身上绘有民族特征的图案,风格古色古香,雅致大方,从外观上看,不失为一件精美的工艺品。

琴杆上部左右各置一弦轴。

弓用藤条作杆拴以马尾。

张两条马尾弦。

正反四度或五度定弦。

本世纪六十年代以来改革制成数种马头琴。

一种全长100厘米。

蟒皮蒙面或木板面,张尼龙弦。

反四度定弦d1、a,音域a—a3。

另一种全长128厘米,音箱膜板结合,面板中央挖椭圆形洞框,蒙以蟒皮。

增置弧面指板,张三条金属弦。

定弦A、d、a。

音域A—c2。

3、马头琴在蒙古的地位马头琴是适合演奏蒙古古代长调的最好的乐器,它能够准确的表达出蒙古人的生活,如:辽阔的草原、呼啸的狂风、悲伤的心情、奔腾的马蹄声、欢乐的牧歌等。

与此相关,元代的蒙古民族乐器,其总体地位有了明显的提高,不仅仅是用于舞蹈和歌曲伴奏,而且还产生了纯器乐曲,诸如《海青拿天鹅》《白翎雀》等,确实有了长足的进步。

到十八世纪初,马头琴的外观及结构有了很大的变化。

随着马头琴琴体的革新,马头琴的演奏技巧也有了新的创造和发展,涌现出不少民间说唱演奏家。

4、曲目马头琴的优秀曲目很多,传统的琴曲风格多样,富于草原特色,曲调委婉,多是描绘自然风光或对马的歌唱。

如《朱色烈》、《凉爽的杭盖》、《四季》、《牧马人之歌》《叙事曲》《蒙古小调》、《鄂尔多斯的春天》、《清凉的泉水》、《走马》和《马的步伐》、《干杯》、《蒙古小调》、《草原连着北京》、《赞歌》、《森吉德玛》、《蓝色摇篮曲》、《奔驼》、《初升的太阳》、《回旋曲》、《万马奔腾》、《欢乐的草原》、《牧马人》、《苏和的小白马》、《敖特尔青年》、《命运》、《鄂尔多斯高原》、《在水一方》等。

《朱色烈》是根据同名民歌改编的,“朱色烈” 是山峰的名字,乐曲用它来比喻男女爱情的坚贞。