噬血细胞综合症患者外周血淋巴细胞活性分析

发表时间:2016-09-28T15:37:07.677Z 来源:《健康世界》2016年第16期作者:夏静[导读] 患者外周血淋巴细胞状态有助于了解HPS的发病机制、早期诊断和预后判断。

浙江大学医学院附属儿童医院 310000

摘要:目的:噬血细胞综合征(hemophagocytic syndrome,HPS),是一组组织细胞增生活化伴有吞噬血细胞现象的一类综合征,该病进展迅速,死亡率高,早期诊断、早期治疗对患者的治疗效果有很大的影响。本研究为了解噬血细胞淋巴组织细胞增生症(hemophagocytic lymphohistiocytosis,HLH)患者外周血淋巴细胞的状态,明确在HPS发生过程中,外周血淋巴细胞增生及活化情况。方法:采用免疫荧光标记和流式细胞仪技术,对29例HPS患者外周血淋巴细胞亚群的表面标记和T细胞活化后表面分子的表达进行分析,并以健康儿童外周血作为对照。结果:与对照组比较HPS患者CD4+细胞活化不明显,CD8+细胞明显活化。存活患者CD4+HLA-DR+表达较死亡患者明显偏低,CD8+CD25+细胞比例高。结论:HPS患者CD8+T细胞异常升高、活化,CD4+T细胞增生程度减低免疫反应失控在HPS发生中起重要作用。患者外周血淋巴细胞状态有助于了解HPS的发病机制、早期诊断和预后判断。关键词:噬血细胞综合征;淋巴细胞亚群;T淋巴细胞;活化噬血细胞淋巴组织细胞增生症(hemophagocytic lymphohistiocytosis,HLH)又称噬血细胞综合征(hemophagocytic syndrome,HPS),是一组组织细胞增生活化伴有吞噬血细胞现象的一类综合征,以发热、肝脾肿大、全血细胞减少和组织细胞吞噬血细胞等为主要临床特征。无论是原发性或继发性HPS,其发生都是在相关诱发因素(主要为感染等)下,组织细胞(巨噬细胞及树突状细胞等)、NK细胞及细胞毒性T淋巴细胞(CTLs)过度活化所导致的。目前认为其发病与免疫机制紊乱有关[1]。已有研究证明细胞因子在噬血细胞淋巴组织增生症的早期诊断、病情评估以及预后估计方面有重要作用,但外周血淋巴细胞状态改变及其意义目前尚无明确结论。本研究旨在了解在HPS发生过程中,外周血淋巴细胞增生及活化情况及其在诊断及预后方面的意义。

1.资料及方法

1.1一般资料

噬血细胞综合征患者29例为浙江大学医学院附属儿童医院2005年10月~2009年6月住院患儿。男14例,女15例;年龄0~10岁。诊断均符合HPS的诊断标准[2],表现为①发热,②脾大,③血细胞减少(影响2或3系外周血细胞)(血红蛋白<90g/L,血小板<100×109/L,中性粒细胞<1.0×109/L),④高三酰甘油血症和(或)低纤维蛋白原血症(禁食后三酰甘油≥3.0mmoL/L,纤维蛋白原≤1.5g/L),⑤骨髓、脾或淋巴结中发现噬血细胞现象而无恶变证据,⑥NK细胞活性减低或缺乏,⑦铁蛋白>1500g/L,⑧可溶性CD25(slL-2r)≥2400U /mL。符合上述8条中5条即可诊断。入选条件:1.完成临床评估诊断为HPS,并采集外周血标本行T细胞状态检查;2.采集标本前2周未使用过激素、化疗药物、免疫调节剂等影响外周血T细胞状态的药物;3. HPS初诊病人,包括开始搜集资料时仍在我院治疗的患者。对照组为非噬血细胞综合征儿童,近期无明显感染表现。T细胞亚群对照组为7例。男3例,女4例;年龄0~8岁。活化T细胞对照组患者15例,男性4例,女性11例,年龄为0~13岁。

1.2方法

T淋巴细胞表型检测:确诊患者采取两组空腹外周静脉血2 mL,肝素抗凝,采用免疫荧光双标记单克隆抗体和流式细胞仪技术,检验两组外周血单个核细胞中T细胞亚群表面标志及活化后T淋巴细胞表面分子的表达。于各测试管中加入100μl肝素抗凝,再分别标记单克隆抗体CD4/CD8、CD4/CD25、CD4/CD69、CD4/HLA-DR、CD8/CD25、CD8/CD69、CD8/HLA-DR室温孵育20min后Q-Prep系统溶解红细胞,2000r/min离心5min,除去上清液后以标准微球调整流式细胞仪,使变异系数在2%以内,上机检测5000个细胞,荧光强度以对数放大,采用FACScaliburTM型流式细胞仪(Becton Dickinson,San Jose,CA,USA)。

1.3统计学处理

数据残缺患者监测结果弃去,符合标准数据共28组。统计患者性别、年龄、临床表现等一般情况。分别比较患病组及对照组外周血T 淋巴细胞亚群及T淋巴细胞活化状态。按照治疗后患者死亡或存活分为2组,比较2组患者预后差异。分析患者外周血活化T淋巴细胞与细胞因子之间相互关系。采用SPSS17.0软件进行分析,数据以±S表示,组间比较用t检验,P<0.05为有显著性差异。

2.结果

2.1患者情况

共有29名患者加入本研究,其中男性14名(48.3%),女性15名(51.7%)。年龄为0~10岁,其中<1岁患者5名(17.2%),1~3岁患者7名(24.1%),3~7岁患者11名(38.0%),>7岁6名(20.7%),中位年龄3.6岁。患者以发热、贫血、肝脾肿大、淋巴结肿大、皮肤粘膜出血点等为首发表现。根据HPS初诊时合并疾病不同,EB病毒感染者6名,其它病毒感染者3名,细菌感染者5名,支原体感染者1名,淋巴瘤患者1名,未发现合并症者12名。

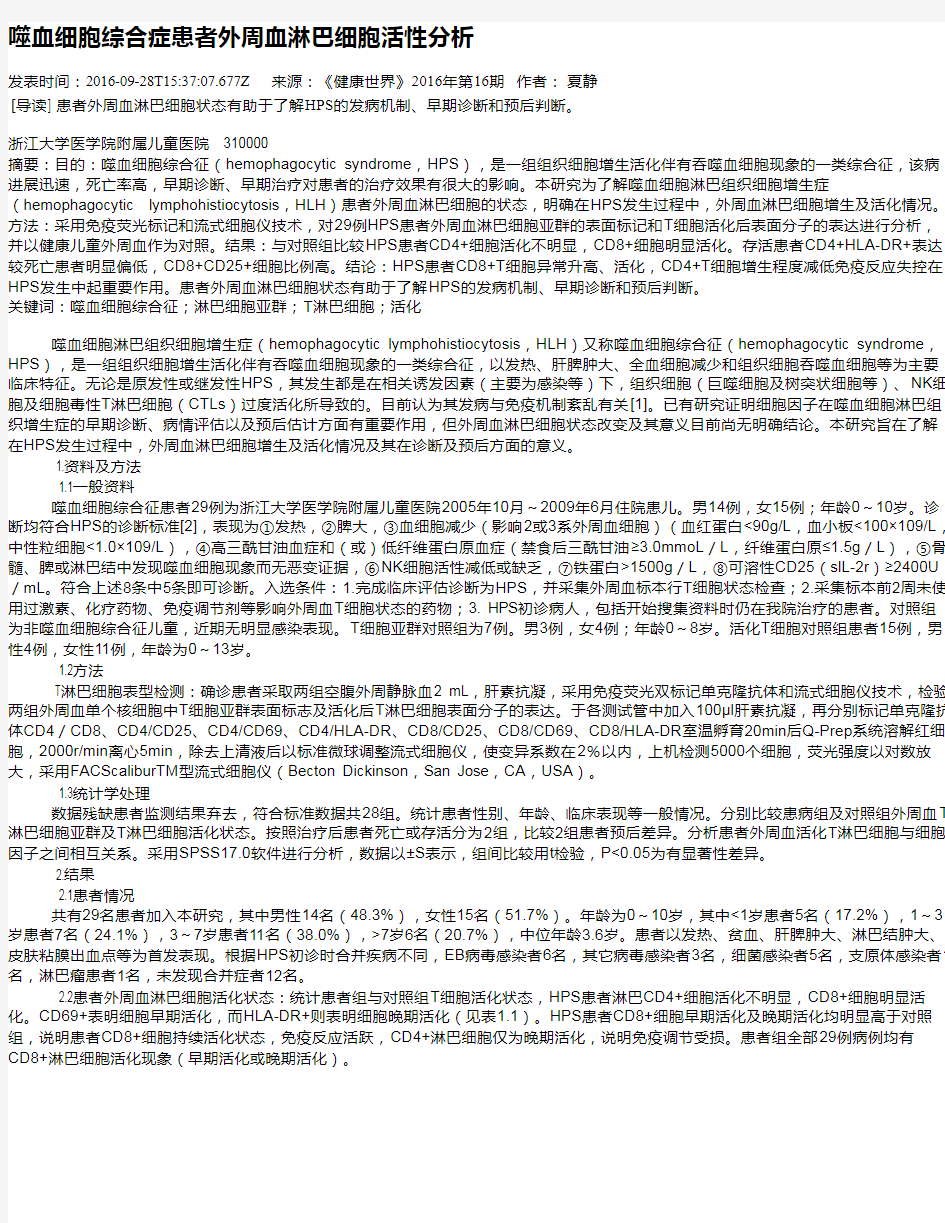

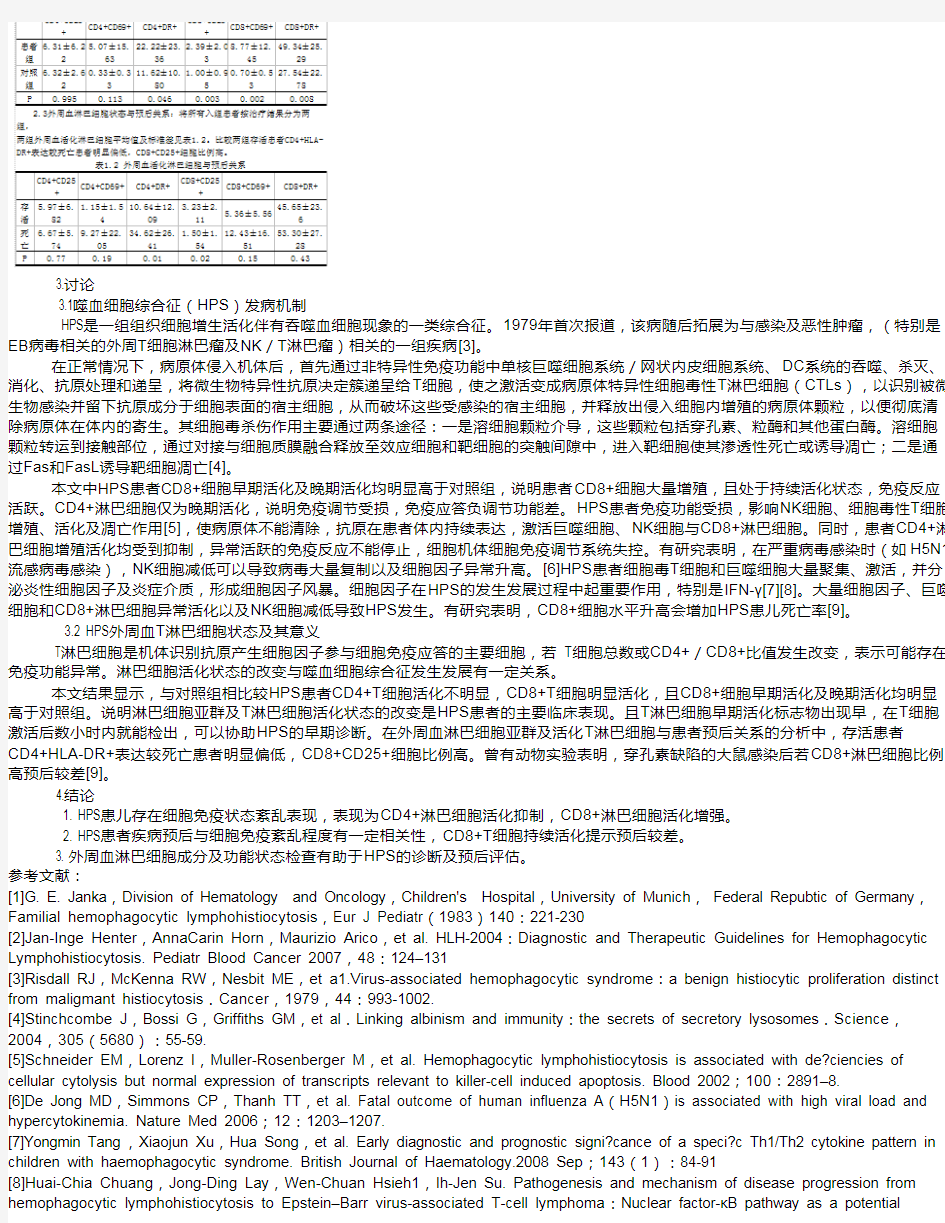

2.2患者外周血淋巴细胞活化状态:统计患者组与对照组T细胞活化状态,HPS患者淋巴CD4+细胞活化不明显,CD8+细胞明显活化。CD69+表明细胞早期活化,而HLA-DR+则表明细胞晚期活化(见表1.1)。HPS患者CD8+细胞早期活化及晚期活化均明显高于对照组,说明患者CD8+细胞持续活化状态,免疫反应活跃,CD4+淋巴细胞仅为晚期活化,说明免疫调节受损。患者组全部29例病例均有CD8+淋巴细胞活化现象(早期活化或晚期活化)。

噬血细胞综合征 噬血细胞综合征(hemophagocytic syndrome,HPS),是一组骨髓、脾脏、淋巴结等造血组织中良性、反应性增生的组织细胞吞噬自身血细胞而引发的一系列临床病症。临床表现为持续高热,肝、脾、淋巴结大,外周血细胞减少,肝功能异常,凝血功能障碍等。1979年首先由Risdull等报告,多发于儿童。可由感染病毒,或是因为用药不当,以及体内有肿瘤(对于小孩来说肿瘤几率低)等诱发,由于婴幼儿自身抵抗能力弱,调节不当,致使单核巨噬细胞增生而且对自身血细胞发生攻击并消除,使得婴儿贫血导致死亡。 嗜血细胞综合征 - 分类 原发性HPS,或称家族性HPS,为常染色体隐性遗传病,其发病和病情加剧常与感染有关。 继发性HPS分为感染相关性HPS(infection-associatedhemophagocytic syndrome,IAHS),此型多与病毒感染有关,由病毒引起者称病毒相关性HPS (virus-associated hemophagocyticsyndrome,VAHS);由肿瘤引起者称肿瘤相关性HPS(malignancy-associated hemophagnocytic syndrome,MAHS)。 嗜血细胞综合征 - 流行病学 本病以儿童多见,男性多于女性。儿童原发性HLH(FHL)的年发病率约为0.12/1O 万,80%的患者在2岁以前发病。继发性HPS在任何年龄均可发病。所以,一般认为2岁前发病者提示的原发性可能性大,8岁后发病者则提示继发性的可能性大,2-8岁发病者则根据临床表现进行判断。在日本和亚洲国家发病率较高。本病来势凶险,东方患者的死亡率约为45%。 嗜血细胞综合征 - 病因 巨噬细胞图册

噬血细胞综合症 综述 噬血细胞综合症(hemophagocytic syndrome,HPS)亦称噬血细胞性淋巴组织细胞增生症(hemophagocyticlymphohistocytosis),又称噬血细胞性网状细胞增生症(hemophagocytic reticulosis),于1979年首先由R isdall等报告。是一种多器官、多系统受累,并进行性加重伴免疫功能紊乱的巨噬细胞增生性疾病,代表一组病原不同的疾病,其特征是发热,肝脾肿大,全血细胞减少。 本综合症分为两大类:一类为原发性或家族性,另一类为继发性,后者可由感染及肿瘤所致。原发性HPS,或称家族性HPS,为常染色体隐性遗传病,其发病和病情加剧常与感染有关;继发性HPS分为感染相关性HPS (infection-associatedhemophagocytic syndrome,IAHS),此型多与病毒感染有关,由病毒引起者称病毒相关性HPS(virus-associated hemophagocyticsyndrome,VAHS);由肿瘤引起者称肿瘤相关性HPS (malignancy-associated hemophagnocytic syndrome,MAHS)。 流行病学 以儿童多见,男性多于女性。儿童原发性HLH(FHL)的年发病率约为0. 12/1O万。在日本和亚洲国家发病率较高。本病来势凶险,东方患者的死亡率约为45%。 病因和发病机制 HPS可以看作细胞因子病(cytokine disease),或巨噬细胞激活综合征。作为免疫应答的反应性T细胞(Th1和Tc)和单核吞噬细胞过度分泌淋巴、单核因子〔巨噬细胞增生的诱导因子(PIF)〕激活巨噬细胞。恶性细胞亦可直接刺激组织细胞,或由肿瘤细胞产生释放细胞因子(如γ-干扰素),诱发临床综合征,称之为副新生物综合征(para-neoplastic syndr ome)。高细胞因子血症作为血细胞减少和器官衰竭的中间机制。CD+4T 细胞分泌诱导巨噬细胞增生的因子(PIF)为HPS的始动因素。IFNγ和T NF-α引起骨髓造血抑制,IFN-γ、TNFα和IL-1导致发热、肝功能异常、高脂血症及凝血障碍。可溶性白介素2受体(sIL-2R)的过度增高结合IL-2可作为抑制正常免疫反应的“阻断因子”导致继发性免疫缺陷状态。 目前认为HPS患者血细胞减少有多种因素参与:①噬血细胞增多,加速血细胞的破坏;②血清中存在造血祖细胞增殖的抑制性物质,骨髓内粒系和红系前体细胞和巨核细胞进行性减少,归因于抑制性单核因子和淋巴因子的产生,诸如γ-干扰素、肿瘤坏死因子(TNF)和白介素-1以及造血生长抑制因子的产生。

儿童噬血细胞综合征检验指标分析及成分输血治疗 发表时间:2016-03-09T13:56:50.247Z 来源:《健康世界》2015年21期作者:唐蓉 [导读] 郴州市第一人民医院噬血细胞综合征的最大成因是巨细胞病毒感染,患儿多处脏器受损,多项指标异常。成分输血治疗能够极大的提高患儿的存活机率,在临床治疗中发挥了重要作用,值得普遍推广。 郴州市第一人民医院湖南郴州 423000 摘要:目的:探寻分析儿童噬血细胞综合征检验指标和成分输血治疗方法。方法:选取我院自2014年1月~2014年12月间收治的噬血细胞综合征患儿80例,将其随机分为对照组和实验组。对照组采用未输血治疗,实验组采用输血治疗。观察分析亮组患者的病原体检测结果以及不同血型患儿输注成分血的品种和数量。结果:实验组77.5%(31/40)患儿体内检测出病原体,对照组60.00%(24/40)患儿体内检测出病原体。实验组患儿的血红蛋白水平、血小板计数等指标与对照组相比,差异具有统计学意义,P<0.05。输注成分血最多的是新鲜冰冻血浆,700mL/人,其次是悬浮红细胞,4.44U/人。结论:噬血细胞综合征的最大成因是巨细胞病毒感染,患儿多处脏器受损,多项指标异常。成分输血治疗能够极大的提高患儿的存活机率,在临床治疗中发挥了重要作用,值得普遍推广。 关键词:儿童;噬血细胞综合征;检验指标;成分输血 儿童噬血细胞综合征是一种组织细胞增生性疾病,其临床表现为多处脏器受损,多项指标异常,并且该疾病致死率极高,病情扩散迅速,是儿童疾病中治疗诊断最困难的疾病之一【1】。为了探寻分析儿童噬血细胞综合征检验指标和成分输血治疗方法,现将结果汇报如下: 1.资料与方法 1.1临床资料 选取我院自2014年1月~2014年12月间收治的噬血细胞综合征患儿80例,将其随机分为对照组和实验组,各40例。观察组男性17例,女性23例,年龄1~6岁;实验组男性20例,女性20例,年龄1~5岁。两组患儿在年龄、性别等基本资料上无差异,P>0.05,具有可比性。 1.2诊断条件 根据组织细胞学会2004年诊断标准,以下8项诊断条件符合5项者可诊断为儿童嗜血细胞综合征:发热、脾肿大、血细胞减少(Hb<100g/L,Plt<109/L,ANC<1.0*109/L)、三酰甘油≥3.0mmol/L、骨髓脏器等处发现噬血细胞、NK细胞活性降低或无活性、血清铁蛋白≥500μg/L、可溶性CD25≥2400U/mL【1-7】。 1.3分析方法 对照组:分析患儿的检测指标数值,指标包含了外围血白细胞计数(WBC)、血小板计数(PLT)、血红蛋白(HGB)、乳酸脱氢酶(LDH)、甘油三酯(Trig)以及部分凝血活酶时间(APTT)等。实验组在分析玩检测指标数值后对患儿予以成分输血治疗。当血红蛋白<60g/L,予以输注红细胞;当患者白细胞<0.5*109/L,予以输注粒细胞;当患者血小板数<20*109/L,予以输注血小板;当患者体内多种凝血因子缺乏,肝功能衰竭并伴有出血时,予以输注血浆及血浆蛋白制品等【3】。 1.4统计学原理 所得数据采用 SPSS 17.0 统计学软件进行处理,计量资料以均数 ± 标准差(x-±s)表示,采用t检验,计数资料采用X2检验,P<0.05为差异有统计学意义【5】。 2.结果 2.1两组患儿病原体检测指标对比分析 观察组中全血细胞减少23例,血小板数量严重减少的7例,甘油三酯异常增高34例,凝血功能障碍37例,乳酸脱氢酶异常升高40例;实验组中全血细胞减少20例,血小板数量严重减少4例,甘油三酯异常增高30例,凝血功能障碍29例,乳酸脱氢酶异常升高40例。实验组患儿血红蛋白和血小板计数均低于对照组,两组比较差异具有统计学意义,P<0.05,见表1。 2.2成分输血品种与数量 根据输血资料,结果显示输注新鲜冰冻血浆的40例(28000mL),输注悬浮红细胞31例(137.64U),输注洗涤红细胞的22例(22~44个单位),输注血小板11例(11个治疗量),具体各类血型输注成分血量。 3.讨论 嗜血细胞综合征最主要的临床特征就是外围红细胞锐减,本次研究的80例患儿均表现出了血小板减少,全血细胞减少。当今社会对该疾病的治疗方法是化学治疗或者免疫治疗,通过对人体注射皮质激素、VP16等药物来降低患儿的生命危险【6-7】。但患儿本身机体多项脏器受损,化学治疗只会又一次降低肝脏的凝血功能,对患儿的治疗无益。因此,医护人员需要对患儿进行成分输血治疗。本次研究中,我院对40例患儿予以成分输血治疗,对于贫血患儿输注悬浮红细胞即可,对于机体Coomb呈阳性患儿输注洗涤红细胞更安全【7】。 总之,噬血细胞综合征的最大成因是巨细胞病毒感染,患儿多处脏器受损,多项指标异常。成分输血治疗能够极大的提高患儿的存活机率,在临床治疗中发挥了重要作用,值得普遍推广。

例1,女,2.5岁,因间断发热2.5月入院查体:T38.5℃,皮肤无出血点,淋巴结无 肿,心、肺未见异常,肝右肋下及剑下均5cm,质中等,脾平脐,质中等,血常规:WBC2.2×10 9 /L,LY53.5%,GR39.4%,RBC3.45×10 12 /L,Hb81g/L,PLT84×10 9 /L,肝功:AST148U/L,GGT52U/L,LDH1188U/L,骨髓象:骨髓增生活跃,粒:红为0.78:1,粒系各阶段比例偏低,形态大致正常,红系增生显著,占48%,中晚幼红细胞比例增高,形态基本正常,淋巴细胞比例稍低,单核细胞略高,巨核细胞及血小板不少,片中出现较 吞噬细胞,多吞噬血小板,少吞噬红细胞,尤以片尾为多,噬血占3.31%,诊断噬血细胞综合征,给予保肝、激素及对症处理,5周后体温恢复正常,好转出院。 及下肢水肿,左颈及腹股沟各淋巴 血细胞的破坏,目诊断标准为

注射丙球蛋白

噬血细胞综合征发病机制尚未完全阐明其中包括家族性和获得性的噬血细胞的全身增殖性疾病,其发生多与免疫功能紊乱有关。 本病在临床上难以与恶性组织细胞病相鉴别,其鉴别要点如下。 1.本病为反应性,发病多于恶性组织细胞病。 2.进展缓慢,大多数病例无进行性衰竭,病情在数周内可以缓解。 3.发病有诱因,约 50%可找到原发病。 4.贫血及出血较恶性组织细胞病轻。 5.肝、肾衰竭均少见。 6.NAP 活性增高,恶性组织细胞病则相反。 7.发热对皮质激素治疗反应良好。 8.组织细胞形态多为成熟型、单核样或淋巴样,组织细胞持续时间短,消失快。 9.血清铁蛋白值不如恶性组织细胞病增高明显。

儿童噬血细胞综合征诊疗规范 (2019版) 一、概述 噬血细胞性淋巴组织细胞增生症(hemophagocytic lymphohistiocytosis,HLH),又称噬血细胞综合征,是一组由于细胞因子风暴引起的淋巴细胞、巨噬细胞增生和活化,伴随吞噬血细胞现象的一类综合征。依据病因又分为原发性HLH(primary HLH,pHLH)和继发性HLH(secondary HLH, sHLH)两种类型。pHLH为常染色体或X连锁隐性遗传,伴有相关基因异常;sHLH可继发于各种病毒(如EBV)、细菌、寄生虫所引起的感染、风湿免疫性疾病、代谢性疾病及肿瘤等。 二、适用范围 满足2004年国际组织细胞协会制定的诊断标准的HLH患儿。 三、诊断 (一)临床表现 1.发热:最常见,间断或持续发热,体温常>38.5℃,热型不定,可呈波动性或迁延性,也可自行消退。 2.肝、脾、淋巴结肿大:往往显著并呈进行性发展,脾肿大更有临床意义,部分患者伴有黄疸。 3.皮疹:多样,可为全身斑丘疹、红斑、水肿、麻疹样

皮疹、脂膜炎等。 4.中枢神经系统受累:多见于pHLH、EBV-HLH等,有报道73%家族性HLH(Familial HLH,FHL)在确诊时有CNS受累,临床主要表现为抽搐、易激惹、嗜睡、昏迷、活动障碍、颅神经损伤及智力障碍等。 5.贫血、出血:出血包括皮肤黏膜、穿刺部位以及消化道、肺、中枢等内脏出血。贫血则由出血以及细胞因子抑制骨髓造血所致。 6.呼吸系统:可表现为咳嗽、气促、呼吸困难,听诊可闻及湿啰音,严重时可出现浆膜腔积液。 (二)实验室检查 1.血常规:可有一系至三系减低,以血小板减少和贫血最多见。 2.骨髓象:早期噬血细胞并不常见,与临床表现的严重程度不相平行,仅表现为反应性组织细胞增生,无恶性细胞浸润,晚期噬血现象阳性率高。骨髓内未发现噬血细胞不能排除HLH,应密切结合临床。 3.肝功能:可表现有低白蛋白血症,血清转氨酶不同程度升高或胆红素升高,与肝脏受累程度一致。 4.凝血功能:在疾病活动期,常有凝血功能异常,低纤维蛋白原血症,活化部分凝血活酶时间(APTT)延长,凝血酶原时间(PT)延长。 5.脂类代谢:病程早期即可出现高甘油三酯血症,此外

噬血细胞综合征

噬血细胞综合症 噬血细胞综合症(hemophagocytic syndrome,HPS)亦称噬血细胞性淋巴组织细胞增生症(hemophagocyticlymphohistocytosis),又称噬血细胞性网状细胞增生症(hemophagocytic reticulosis),于1979年首先由Risdall等报告。是一种多器官、多系统受累,并进行性加重伴免疫功能紊乱的巨噬细胞增生性疾病,代表一组病原不同的疾病,其特征是发热,肝脾肿大,全血细胞减少。 综述 噬血细胞综合症不是遗传性疾病.这种疾病是一种与急性病毒感染有关的良性噬血组织细胞增生,是血液内科一种少见的疾病.病因可能是感染、药物或肿瘤引起的. 多发于儿童,其特点为单核-巨噬细胞增生活跃,并有明显的吞噬红细胞现象。患者多有明显高热,肝、脾和淋巴结肿大,患者有贫血现象,白细胞明显减少,分类可见淋巴细胞明显增高,易见异淋。血小板常减低。简单来说就是由于感染病毒,或是因为用药不当,以及体内有肿瘤(对于小孩来说肿瘤几率低)等,很可能是由于感冒或者是小型伤口感染.婴幼儿感染后由于自身抵抗能力弱.调节不当.致使单核-巨噬细胞增生(一种机体重要的免疫细胞清除病毒肿瘤细胞等)而且对自身血细胞发生攻击并消除. 使得婴儿贫血导致死亡. 较大的有血液专科的医院均可以治疗,但是目前无哪一家医院能保证百分之百治愈该病.治疗费用较高。 综合症分类 一类 为原发性或家族性,遗传性占主要因素。 二类

为继发性,后者可由感染及肿瘤所致。原发性HPS,或称家族性HPS,为常染色体隐性遗传病,其发病和病情加剧常与感染有关;继发性HPS分为感染相关性HPS(infection-associatedhemophagocytic syndrome,IAHS),此型多与病毒感染有关,由病毒引起者称病毒相关性HPS(virus-associated hemophagocyticsyndrome,VAHS);由肿瘤引起者称肿瘤相关性HPS(malignancy-associated hemophagnocytic syndrome,MAHS)。 流行病学 以儿童多见,男性多于女性。儿童原发性HLH(FHL)的年发病率约为0.12/1O万。在日本和亚洲国家发病率较高。本病来势凶险,东方患者的死亡率约为45%。 病因和发病机制 HPS可以看作细胞因子病(cytokine disease),或巨噬细胞激活综合征。作为免疫应答的反应性T细胞(Th1和Tc)和单核吞噬细胞过度分泌淋巴、单核因子〔巨噬细胞增生的诱导因子(PIF)〕激活巨噬细胞。恶性细胞亦可直接刺激组织细胞,或由肿瘤细胞产生释放细胞因子(如γ-干扰素),诱发临床综合征,称之为副新生物综合征(para-neoplastic syndrome)。高细胞因子血症作为血细胞减少和器官衰竭的中间机制。CD+4T细胞分泌诱导巨噬细胞增生的因子(PIF)为HPS的始动因素。IFNγ和TNF-α引起骨髓造血抑制,IFN-γ、TNFα和IL-1导致发热、肝功能异常、高脂血症及凝血障碍。可溶性白介素2受体 (sIL-2R)的过度增高结合IL-2可作为抑制正常免疫反应的“阻断因子”导致继发性免疫缺陷状态。 目前认为HPS患者血细胞减少有多种因素参与:①噬血细胞增多,加速血细胞的破坏;②血清中存在造血祖细胞增殖的抑制性物质,骨髓内粒系和红系前体细胞和巨核细胞进行性减

噬血细胞综合征 噬血细胞综合征是由多种病因引起的淋巴、单核巨噬细胞系统失控性激活、增生且伴有吞噬血现象,并分泌大量炎性因子导致一组机体处于过度的炎症反应状态的一组临床综合征,因此又称为噬血细胞性淋巴组织细胞增多症( HLH)。其主要临床表现为反复发热,且以高热居多,可伴有腹胀、肝、脾、淋巴结肿大,血细胞减少,凝血异常,多脏器功能异常等。该病起病急、病情发展迅速,病情凶险,如果不能给与及时的治疗,病死率极高,属于血液科危重症范畴。该病1952年由提出,历经半个世纪的发展,诊治水平近10年有着明显的突破。我国也是近十年来对于该病有了更多的了解和治疗手段,使很多以前被认为是不治之症的噬血患者得到有效治疗从而康复。 对于噬血细胞综合征的诊断目前国际国内具有统一的诊断标准,诊断起来并不困难。但由于社会及家长对该病的认知度的缺失,基层医生及非专业医生对该病认识的不足,往往使一部分病例在发病早期不能得到有效的诊断和治疗,导致患儿的快速死亡。 (一)病因及分类 噬血细胞综合征有多种原因引起的一组疾病。成人和儿童均可发病。大体分为两大类:继发性和原发性。 1、继发性噬血细胞综合征主要是继发于某种原因导致疾病的发生,可发生在各个年龄阶段。主要病因包括:1)感染:细菌、病毒、支原体、真菌等。2)自身免疫病:如系统性红斑狼疮、类风湿性关节炎、系统性硬化病、干燥综合征等。3)寄生虫:如利士曼原虫病。4)药物:某些药物可以导致噬血的发生。5)肿瘤:包括白血病、淋巴瘤等,治疗原则主要是针对原发病的治疗。 2、原发性噬血细胞综合征是一种常染色体隐性遗传病,儿童多见,主要见于2岁以下小儿。目前国际上报导原发性噬血细胞综合征成人病例越来越多,甚至70岁以上病例也有报导。是先天免疫缺陷导致细胞功能的异常引起疾病的发生。少部分患者有明确家族史,一大部分患者家族中找不到类似的病人。由于涉及先天遗传因素基因异常导致免疫缺陷,造血干细胞移植是最终治愈疾病唯一的治疗方式。 (二)临床表现及诊断标准: 由于该病主要是无效免疫导致大量免疫细胞活化,分泌大量细胞因子从而对机体造成的进行性的免疫损伤,导致机体持续发热、血象下降、肝脾肿大、凝血异常、多脏器功能异常等严重问题。 1、目前诊断仍然依据国际组织细胞学会2004年制定的诊断标准: (1)发热 (2)脾肿大 (3)血细胞减少(外周血2系以上减少) Hb<90g/L(新生儿<100g/L),PLT<100x109 /L,ANC<1.0 x109 /L (4)高三酸甘油血症 (≥3.0mmol/L)或/和低纤维蛋白血症(≤1.5g/L) (5)BM、脾脏或淋巴结中可见噬血细胞但无恶性表现 (6)NK细胞活性减低或缺乏 (7)铁蛋白≥500mg/L (8)可溶性CD25水平≥2400U/ml 满足以上中5条标准或分子生物学诊断确定相关基因即可确诊。

附件4 儿童噬血细胞综合征诊疗规范 (2019版) 一、概述 噬血细胞性淋巴组织细胞增生症(hemophagocytic lymphohistiocytosis,HLH),又称噬血细胞综合征,是一组由于细胞因子风暴引起的淋巴细胞、巨噬细胞增生和活化,伴随吞噬血细胞现象的一类综合征。依据病因又分为原发性HLH(primary HLH,pHLH)和继发性HLH(secondary HLH, sHLH)两种类型。pHLH为常染色体或X连锁隐性遗传,伴有相关基因异常;sHLH可继发于各种病毒(如EBV)、细菌、寄生虫所引起的感染、风湿免疫性疾病、代谢性疾病及肿瘤等。 二、适用范围 满足2004年国际组织细胞协会制定的诊断标准的HLH患儿。 三、诊断 (一)临床表现 1.发热:最常见,间断或持续发热,体温常>38.5℃,热型不定,可呈波动性或迁延性,也可自行消退。 2.肝、脾、淋巴结肿大:往往显著并呈进行性发展,脾肿大更有临床意义,部分患者伴有黄疸。 3.皮疹:多样,可为全身斑丘疹、红斑、水肿、麻疹样

皮疹、脂膜炎等。 4.中枢神经系统受累:多见于pHLH、EBV-HLH等,有报道73%家族性HLH(Familial HLH,FHL)在确诊时有CNS受累,临床主要表现为抽搐、易激惹、嗜睡、昏迷、活动障碍、颅神经损伤及智力障碍等。 5.贫血、出血:出血包括皮肤黏膜、穿刺部位以及消化道、肺、中枢等内脏出血。贫血则由出血以及细胞因子抑制骨髓造血所致。 6.呼吸系统:可表现为咳嗽、气促、呼吸困难,听诊可闻及湿啰音,严重时可出现浆膜腔积液。 (二)实验室检查 1.血常规:可有一系至三系减低,以血小板减少和贫血最多见。 2.骨髓象:早期噬血细胞并不常见,与临床表现的严重程度不相平行,仅表现为反应性组织细胞增生,无恶性细胞浸润,晚期噬血现象阳性率高。骨髓内未发现噬血细胞不能排除HLH,应密切结合临床。 3.肝功能:可表现有低白蛋白血症,血清转氨酶不同程度升高或胆红素升高,与肝脏受累程度一致。 4.凝血功能:在疾病活动期,常有凝血功能异常,低纤维蛋白原血症,活化部分凝血活酶时间(APTT)延长,凝血酶原时间(PT)延长。 5.脂类代谢:病程早期即可出现高甘油三酯血症,此外