城市建设用地需求量预测的理论基础

- 格式:doc

- 大小:27.00 KB

- 文档页数:3

多元线性回归模型预测巴中市建设用地需求量摘要:文章以四川省巴中市新一轮土地利用总体规划修编的实践为基础,探讨有哪些因素会影响建设用地需求量,并从中选出影响最重要的因子,通过Eviews统计软件分析每个影响因子与建设用地的关系,并构建多元线性回归模型,从而预测巴中市建设用地需求量。

关键词:多元线性回归模型;巴中市;建设用地多元线性回归模型是将总体回归函数描述为一个被解释变量与多个解释变量之间线性关系的模型,用于揭示被解释变量与其他多个解释变量之间的线性关系。

其数学模型为:Y=β0+β1X1+β2X2+β3X3+...βPXP(1)式中:Y为被解释变量,X为解释变量,P为解释变量的个数。

多元线性回归模型的参数可以用检验对回归分析的结果进行分析与判断。

如果解释变量不显著,则删除,然后再对新的模型进行检验,直到模型合适为止。

2 影响巴中市建设用地需求的因素分析本文收集了巴中市1999年~2008建设用地与总人口数、国内生产总值、固定资产投资等相关的数据来分析建设用地需求量与各影响因子的关系,相关数据如表1所示。

2.1 总人口人口的增加还导致对交通、体育休闲娱乐等建设用地的增长,人口增长带来了对住宅的需求,《巴中经济工作手册》显示,2008年巴中市城镇人口108.81万人,总人口398.57万人,非农业人口69.65万人,农业人口328.92万人。

根据建设用地量与巴中市的人口的相关的数据,用一元线性回归来分析巴中市建设用地量与总人口的关系,用Eviews分析得到巴中市总人口(X:万人)和建设用地量(Y:公顷)有下列关系:Y=57 774.88+27.24485X(2)相关系数R2=0.893,t检验值为8.167985。

如果显著性水平a=0.05,则查t 分布表得自由度为n-2=10-2=8的临界值t0.025(8)=2.306。

因为8.167985>2.306,则表明巴中市建设用地与总人口之间呈正相关关系。

实验四:建设用地需求量预测实验目的:使学生掌握建设用地需求量预测方法。

实验材料:计算机、基础资料(土地利用现状资料、人口资料、经济方面资料、国家颁布的建设用地标准等)。

实验任务:1. 某地预测到2020年本地人口将达到100万,城市化水平达到55%,城市规划人均建设用地指标为100m2,村镇规划人均建设用地指标为120m2,试测算该地规划年建设用地需求量是多少。

(小数点后保留两位有效数字)1.09ha1、由题,知:城市人口=100*55%=55万农村人口=100-55=45万2、由定额指标法可计算得到,该地规划年建设用地需求量为:550000*100+450000*120=109000000 m2 =1.09ha2.某地2010年末总人口为116万、该地垦殖率为36.56%,预测规划期内人口年自然增长率4.5‰,人均粮食占有量420 kg,人均蔬菜占有量160 kg,预测到2020年本地粮食作物平均播种单产将达到15000kg/ha,蔬菜平均播种单产将达到30000kg/ha,规划期内由外地调入粮食15万吨,调出蔬菜10万吨,该地区的粮食复种指数为2,蔬菜复种指数为3.5,城市化水平将达到62%,如果规划年将经济作物(蔬菜除外)用地面积调整到耕地总面积的11.13%,村镇和城市人均占地指标分别为124m2和96m2,试测算该地规划年居民点用地的需求量。

(小数点后保留两位有效数字)1.29×104ha由题意得:1、规划期末总人口为:116*(1+4.5%)^10=121.22万2、规划期末城市人口为:121.22*62%=75.1564万3、规划期末村镇人口为:121.22-75.1564=46.0636万4、由定额指标法计算可得,该地规划年居民点用地的需求量为:751564*96+460636*124=129269008 m2 =129ha。

3 建设用地需求量预测崇左市并县建市,又逢中国-东盟自由贸易区项目启动,处于广西通往东盟的前沿城市的崇左市将跨越式的进入工业化、城镇化快速发展的阶段,土地需求十分强烈,特别是建设用地需求猛增,考虑到崇左市土地后备资源十分有限,而经济发展对建设用地需求量较大,建设用地供需矛盾十分尖锐。

所以,在预测过程中秉持理性规划的理念,反对建设用地规模的盲目扩张,鼓励走内涵挖潜、土地集约利用的道路,从提高土地集约利用水平的原则出发,围绕保障宏观经济平稳运行和建立资源节约型社会的目标,从严控制农用地转用尤其是严格控制建设占用耕地;同时综合考虑农村居民点整理、合并对未来建设用地需求的有效补充。

切实测算建设用地总量,统筹安排合理布局,协调地区经济快速发展和耕地保护的矛盾。

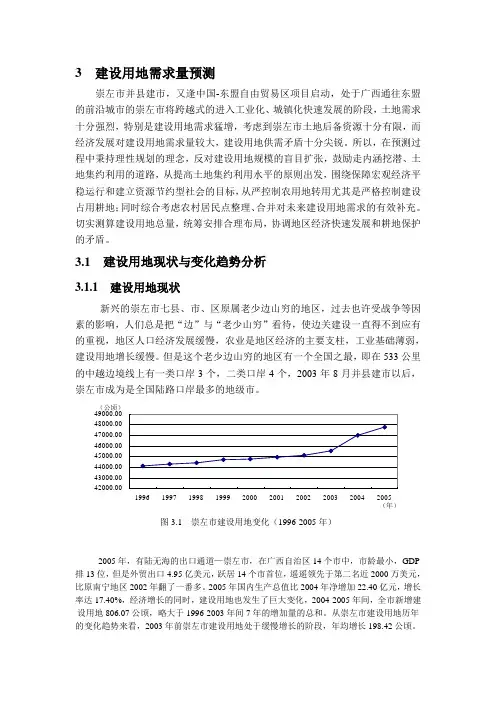

3.1 建设用地现状与变化趋势分析3.1.1 建设用地现状新兴的崇左市七县、市、区原属老少边山穷的地区,过去也许受战争等因素的影响,人们总是把“边”与“老少山穷”看待,使边关建设一直得不到应有的重视,地区人口经济发展缓慢,农业是地区经济的主要支柱,工业基础薄弱,建设用地增长缓慢。

但是这个老少边山穷的地区有一个全国之最,即在533公里的中越边境线上有一类口岸3个,二类口岸4个,2003年8月并县建市以后,崇左市成为是全国陆路口岸最多的地级市。

图3.1 崇左市建设用地变化(1996-2005年)2005年,有陆无海的出口通道—崇左市,在广西自治区14个市中,市龄最小,GDP 排13位,但是外贸出口4.95亿美元,跃居14个市首位,遥遥领先于第二名近2000万美元,比原南宁地区2002年翻了一番多。

2005年国内生产总值比2004年净增加22.40亿元,增长率达17.40%,经济增长的同时,建设用地也发生了巨大变化,2004-2005年间,全市新增建设用地806.07公顷,略大于1996-2003年间7年的增加量的总和。

从崇左市建设用地历年的变化趋势来看,2003年前崇左市建设用地处于缓慢增长的阶段,年均增长198.42公顷。

第一章绪论填空1.土地具有下列功能养育功能、承载功能、仓储功能、景观功能。

2.土地具有物质的自然性、数量(面积)的有限性、质量(沃度)的差异性、利用的可持续性、位置的空间性、属性的两重性的特性。

3.土地利用规划的任务主要有土地供需的综合平衡、土地利用结构优化、土地利用宏观布局、土地利用微观设计。

4.土地利用规划必须全面系统地应用区位理论作为指导,合理地确定土地利用方向和结构,根据区域发展的需要,将一定数量的土地资源科学地分配农业、工业、交通运输也、建筑业、商业和金融业以及文化卫生教育部门,以谋求在一定量投入的情况下获得尽可能高的产出。

5. 土地数量有限性和土地需求增长性构成土地资源持续利用的特殊矛盾。

第二章土地利用规划的理论和原则填空1.区位论是关于人类活动的空间分布及其空间中的相互关系的学说。

2.区位理论包括杜能的农业区位论、韦伯的工业区位论、克里斯塔勒的中心地理论、廖什的市场区位论等。

3.根据土地用途与地租之间的关系,应把商业用地、居住用地规划位于或接近城市中心区,工业用地规划于远离城市中心的地段上。

4. 土地数量有限性和土地需求增长性构成土地资源持续利用的特殊矛盾。

5.人地关系是人类与其赖以生存和发展的地球环境之间的关系。

6.人地协调论是以对立统一规律和物质统一性原理作为坚实的哲学基础。

7.人类利用土地就有必要在土地上投放劳动、物资,以单位土地面积上所投入的劳资数量来评估土地集约度。

第三章土地利用总体规划概述填空1.土地利用总体规划的实质是对有限的土地资源在国民经济部门间的合理配置即土地资源的部门间的时空分配(数量、质量、区位),土地利用的结构和布局是土地利用总体规划的核心内容。

2.土地利用总体规划具有整体性、长期性、战略性、控制性的特点。

3.土地利用总体规划的任务可以概括为:土地了用的宏观调控、土地利用的合理组织、土地利用的规范监督。

4.《中华人民共和国土地管理法》第十七条明确规定:“各级人民政府应当依据国民经济和社会发展规划、国土整治和资源环境保护的要求、土地供给能力及各项建设对土地的需求,组织编制土地利用总体规划。

2 城市建设用地需求量预测的理论基础

开封市建设用地需求量预测

2.1.1 土地稀缺理论

土地的稀缺性是指提供给人类所需功能的土地供不应求。

土地面积的有限性、位置的固定性、质量的差异性和报酬的递减性造成了土地的稀缺性。

伊利(R.Ely)是西方土地经济学的创始人,他在《土地经济学原理》指出:“适合人类生存、生活和生产的土地供不应求时,土地就处于一种稀缺状态,就更值得花代价去寻求,甚至购买。

现在人类社会中已经出现了这种现象,土壤越是肥沃,土地质量越是优良,那么这块土地在市场上交易的价格越具有优势”。

土地的稀缺性,不仅表现在土地总量的供需矛盾上,还表现在某种土地功能在人类生产生活中被视为特殊需求上[48-50]。

土地的稀缺性是我们在土地利用规划过程中必须值得充分考虑的土地特性,因为土地的稀缺性,我们必须科学预测未来的土地需求量,合理分析未来土地需求量,是我们进行土地利用规划中十分重要的一部分,而土地稀缺性在人口密集地区的表现,要求人们必须科学合理进行建设用地需求量的预测,以达到建设用地的集约节约利用[52]。

2.1.2土地供需理论

土地需求就是人类为生存与发展进行生产和消费活动时,对土地的需求。

人类的生

存离不开土地,土地为人类提供着生存和生产的场所,随着社会经济的快速发展,人们

对土地的依赖已经不满足于一般的生存,而追求更高更舒适的目标,增加了对土地的需

求量,尤其是对建设用地的需求量。

土地的有限性使得土地的自然供给是一定的,虽然

土地经济供给相对于土地自然供给相对有一定的弹性,可以对土地利用机构进行合理科

学性调整或者对可利用土地进行内部挖掘,但整体来讲,土地供给量仍然是有限性的。

土地供给的有限性和人类对土地需求的无限性致使土地供需不平衡,也使得土地经济活

动中的土地供需矛盾必然一直存在。

而平衡土地供需矛盾也成为土地利用规划的一个重

要任务,也有利于土地利用总体规划和土地的可持续利用

[54-55]

土地供需平衡分析是在认真研究国民经济与社会发展规划和土地利用总体规划目标的基础上,结合当地的土地资源潜力,充分了解区域内土地资源的可供给量,并据此根据需求量对各类用地进行合理分配,使各类用地的需求不超过当地土地资源的可供给量。

它包括土地供给量分析、土地需求量分析和土地供需分析。

随着人口的迅猛增加以及社会经济的不断发展,土地资源的需求量呈现增长

的趋势,而由于土地资源的位置固定性和数量的有限性,导致土地资源的供给与

需求之间矛盾不断。

土地供需不平衡不仅阻碍国民经济发展,同时也会带来土地

资源的闲置、浪费等现象。

因此,土地供给平衡是土地利用总体规划的核心内容

之一。

在协调土地资源的供给和需求时,必须坚持科学发展观和可持续发展观,

遵循自然规律以及社会发展规律,实现土地利用的经济效益、社会效益和生态效

益的协调统一[24]。

2.1.3可持续发挥理论

“可持续发展”现在已经成为国际社会一个十分流行的词汇。

可持续发展理论是多

学科、多领域融合的产物,是人类实践和科学技术高度发展的产物,是人们在长期社会

实践中总结了经验教训换来的,也是人们共同探讨和研究总结的成果。

可持续发展理论

的核心就是正确处理人与人、人与自然之间的关系。

20 世纪50 至60 年代,在经济增长、城市化、人口、资源等所形成的环境压力下,人们对发展的模式产生怀疑并开展讨论。

随后,美国女生物学家蕾切尔•卡逊(Rachel Carson)著作的《寂静的春天》、美国学

者杜博斯•雷内(Rene Dubos)和巴巴拉•沃德(Barbara Ward) 发表的《只有一个地球》,

另外,罗马俱乐部《增长的极限》的出版都奠定了可持续发展理论的基础。

1987 年,联

合国世界与环境发展委员会在关于《我们共同的未来》中,明确提出了“可持续发展”

概念,即“既满足当代人的需要,又不对后代人满足其需要的能力构成危害的发展”[57]。

土地是一种稀缺资源,为了协调好土地供给与需求的相互关系,对建设用地进行预

测更彰显重要。

有计划的利用土地,促进土地利用的可持续发展,实现土地资源有步骤

的使用,是当今时代的重要任务。

随着社会经济的节奏越来越快,土地保护的压力也变

得越来越大,尤其是城市存量土地的保护越来越重要,一方面要保证土地的供应满足社

会的需要,另一方还需要保证城市建设用地的使用不影响土地的可持续发展。

因此,在

土地利用过程当中,必须严格按照可持续发展的原则,科学的进行建设用地总量预测,

为近期和远期的土地利用提供依据,只有这样才能实现人地协调发展[58]。

可持续发展(Sustainable development)的概念的明确提出,最早可以追溯到1980 年由世界自然保护联盟(IUCN),联合国环境规划署(UNEP),野生动物基金会(WWF)共同发表的《世界自然保护大纲》。

可持续发展概念的提出始于1987 年,布伦兰特夫人在世界环境与发展委员会上发表了名为《我们共同的未来》的报告,在这份报告中,她正式使用了可持续发展概念,并对其做了全面详细的阐述,这篇报告产生了深远的影响。

关于可持续发展的概念有一百多种,但在《我们共同的未来》中的定义仍然是最被人认可的。

在这篇报告中定义的可持续发展就是发展既要能满足当代人的需求,又损害后代人满足其发展的权利。

可持续发展的内涵包括三大原则:第一是公平性原则,它主要指代内之间的

公平和代际之间的公平,既要维持当代人的发展,又不损害后代人发展的权利;

第二是持续性原则,它只要是指人类要保护环境,不能为求发展而去破坏生态环

境,导致生态环境容量无法承受社会经济的发展;第三是共同性原则,地球是一

个整体,世界上的任何一个国家都不可能脱离世界而独自发展。

综上所述,人与

人之间,人与自然之间的和谐共处是可持续发展的本质。

只有正确处理人与人、

人与自然之间的关系,才能使社会得到可持续的发展。

随着我国社会经济的不断发展,人们日益增长的土地需求与土地资源有限性

的矛盾日益加剧,而城市建设用地规模的不断扩张加剧了这一矛盾。

所以,必须

坚持以可持续发展理论为指导,科学合理地使用土地资源。

既满足当代人对土地

资源使用的需求,也不损害后代人对土地资源使用的权利,既维护好当代人的发

展,也为后代人留下发展的空间。

对城市建设用地规模的预测,并不意味着盲目

增加城市建设用地的规模,而应更好地挖掘建设用地的潜力,保证建设用地的可

持续供给。

2.1.4系统工程理论

土地系统是由许多要素以一定的方式组成一个有特定功能的整体。

所以,在

研究土地系统时,要用全面的观点来看待土地问题,从整体出发,剖析土地系统

的内部结构,分析各土地要素之间的联系。

建设用地的规模变化受多种因素的影

响,对城市建设用地规模的预测必须要以系统理论为指导,对城市建设用地进行

全面系统的研究。

[53] 刘懿光.土地利用规划需求量预测模型研究[D].武汉:华中农业大学,2005,6.

[54] 高映转,播家华,顾志明.土地经济问题再认识[M].南京出版社,1996(1):240.

[55] 毕宝德.土地经济学[M].中国人民大学出版社,1998(3):40-44.

[57] 罗慧,霍有光,彦华等.可持续发展理论综述[J].西北农林科技大学学报,2004,4(1):

35-38.

[58] 但承龙.代际公平原则与可持续土地利用规划-南京市的实例研究[J].中国人口•资源

与环境,2004,14(2):101-104.

[59] 岳大鹏.论人地关系的演化与可持续发展[J].陕西师范大学继续教育学报(西安), 2002,19(3):121-124.。