管内强制对流传热

- 格式:docx

- 大小:56.53 KB

- 文档页数:4

管内强制对流传热膜系数的测定实验报告一、实验目的本实验旨在通过实验测定管内强制对流传热膜系数,并掌握传热膜系数的测定方法和技术。

二、实验原理管内强制对流传热是指在管内流体中,由于流体的运动而产生的传热现象。

传热过程中,液体或气体与固体表面接触时,会因为温度差而发生传热。

在强制对流条件下,由于流体的动力作用,会增加固体表面附近的液体或气体的速度,从而增加了固体表面附近的换热系数。

本实验采用垂直放置的管道,在管道内通过水来进行强制对流传热。

通过测量水进出口温度差、水流量以及管道内壁温度差等参数,计算出管内强制对流传热膜系数。

三、实验器材1. 垂直放置的导热试件2. 水泵和水箱3. 流量计和温度计等测试仪器四、实验步骤1. 将导热试件放入垂直放置的试件支架中,并连接好进出水管道。

2. 打开水泵,调整水流量,使其稳定在一定范围内。

3. 测量进口和出口水温,并计算出温度差。

4. 测量导热试件内壁的温度差。

5. 根据测量得到的参数,计算出管内强制对流传热膜系数。

五、实验结果分析通过实验测量和计算,得到了不同条件下的管内强制对流传热膜系数。

根据实验结果可以发现,在相同的流速下,传热系数随着壁温度差的增大而增大。

这是因为在强制对流条件下,液体或气体与固体表面接触时,会因为温度差而发生传热。

当壁温度差增大时,液体或气体与固体表面接触的面积增大,从而增加了换热系数。

六、实验误差分析本实验中可能存在的误差主要来自于以下几个方面:1. 测量仪器误差:如温度计、流量计等仪器精度限制;2. 实验环境误差:如室内温度变化、水泵压力变化等;3. 实验操作误差:如读数不准确、流量控制不稳定等。

七、实验结论本实验通过测量水进出口温度差、水流量以及管道内壁温度差等参数,计算出管内强制对流传热膜系数。

实验结果表明,在相同的流速下,传热系数随着壁温度差的增大而增大。

本实验为管内强制对流传热膜系数的测定提供了一种简单有效的方法和技术。

提高管内强制对流表面传热系数的方法管道传热是工业生产中常见的一种热传递方式,对流传热是其中重要的一种方式。

为了提高对流传热系数,可以从多个方面入手。

本文将从增大管道内流体的速度、改变管道的形状、增加管道内部的摩擦力等方面,介绍一些提高管内强制对流表面传热系数的方法。

1.增大管道内流体的速度增大管道内流体的速度是提高管内强制对流表面传热系数的一种有效方法。

当流体的速度增大时,流体与管道表面的摩擦力增大,流体的动能也增大,这些均会促进传热。

此外,增大流体速度还可以增加管道内流体的湍流程度,从而进一步增加传热系数。

2.改变管道的形状改变管道的形状也是提高管内强制对流表面传热系数的一种有效方法。

比如,在管道内部设置螺旋形的障碍物,可以增加流体与管道表面的接触面积,从而增加传热系数。

此外,改变管道的截面形状,比如在管道内部设置凸起或凹陷等形状,也可以增加流体与管道表面的接触面积,增加传热系数。

3.增加管道内部的摩擦力增加管道内部的摩擦力也是提高管内强制对流表面传热系数的一种有效方法。

比如,在管道内部设置细小的凸起或凹陷,可以增加流体与管道表面的接触面积,增加传热系数。

此外,可以在管道内部设置不同形状、大小的障碍物,增加流体与管道表面的摩擦力,从而增加传热系数。

4.改变流体的物性改变流体的物性也是提高管内强制对流表面传热系数的一种有效方法。

比如,可以改变流体的密度、粘度、热导率等物性参数,从而影响传热系数。

此外,可以在流体中添加一些传热介质,如金属粉末、碳纤维等,也可以提高传热系数。

5.增加管道内部的传热表面增加管道内部的传热表面也是提高管内强制对流表面传热系数的一种有效方法。

比如,在管道内部设置多层管壁,增加管道内部的传热表面,从而增加传热系数。

此外,可以在管道内壁上涂覆高导热材料,增加管道内部的传热表面,提高传热系数。

提高管内强制对流表面传热系数需要综合考虑多个因素,如流体速度、管道形状、管道内部的摩擦力、流体的物性等。

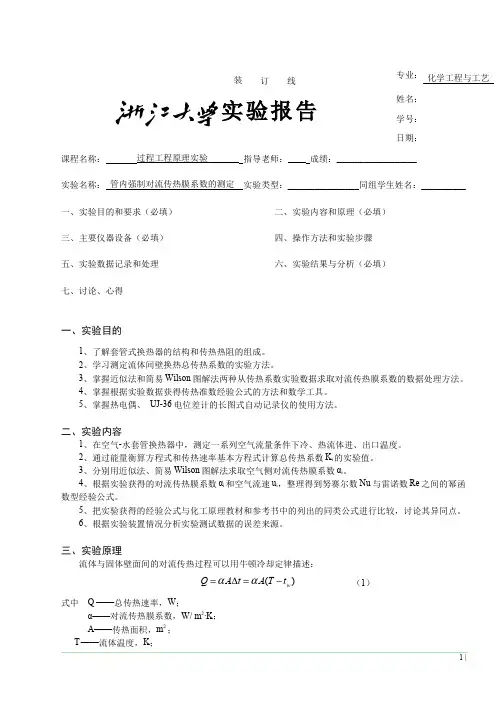

装订 线实验报告课程名称: 过程工程原理实验 指导老师: 成绩:__________________实验名称: 管内强制对流传热膜系数的测定 实验类型:________________同组学生姓名:__________一、实验目的和要求(必填)二、实验内容和原理(必填)三、主要仪器设备(必填)四、操作方法和实验步骤五、实验数据记录和处理六、实验结果与分析(必填)七、讨论、心得一、实验目的1、了解套管式换热器的结构和传热热阻的组成。

2、学习测定流体间壁换热总传热系数的实验方法。

3、掌握近似法和简易Wilson 图解法两种从传热系数实验数据求取对流传热膜系数的数据处理方法。

4、掌握根据实验数据获得传热准数经验公式的方法和数学工具。

5、掌握热电偶、UJ-36电位差计的长图式自动记录仪的使用方法。

二、实验内容1、在空气-水套管换热器中,测定一系列空气流量条件下冷、热流体进、出口温度。

2、通过能量衡算方程式和传热速率基本方程式计算总传热系数K i 的实验值。

3、分别用近似法、简易Wilson 图解法求取空气侧对流传热膜系数αi 。

4、根据实验获得的对流传热膜系数αi 和空气流速u i ,整理得到努赛尔数Nu 与雷诺数Re 之间的幂函数型经验公式。

5、把实验获得的经验公式与化工原理教材和参考书中的列出的同类公式进行比较,讨论其异同点。

6、根据实验装置情况分析实验测试数据的误差来源。

三、实验原理流体与固体壁面间的对流传热过程可以用牛顿冷却定律描述:()w Q A t A T t αα=∆=− (1)式中 Q ——总传热速率,W ;α——对流传热膜系数,W/ m 2·K ;A——传热面积,m 2 ; T ——流体温度,K ;t w ——固体壁面温度,K 。

如果能够用实验直接测定流体温度T 和固体壁面温度t w ,,则可以根据式(1)的关系直接计算对流膜系数α :()w Q Q A t A T t α==∆− (2)对于多数情况而言,直接测定固体壁面的温度是一件相当困难的任务,实验技术成本高且数据准确性差。

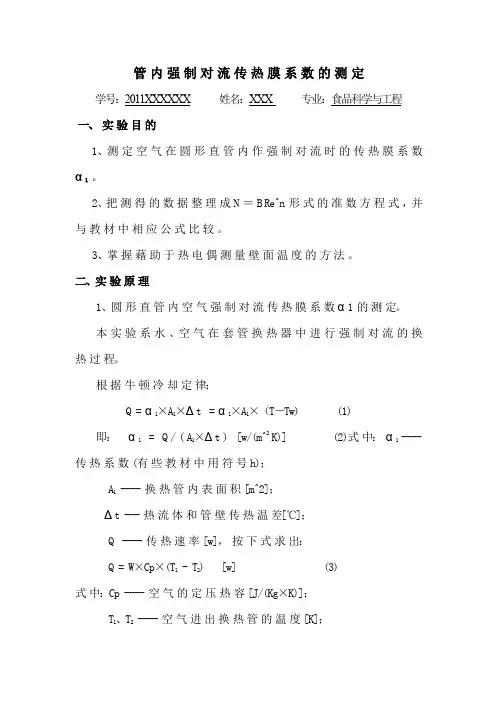

管内强制对流传热膜系数的测定学号:2011XXXXXX 姓名:XXX 专业:食品科学与工程一、实验目的1、测定空气在圆形直管内作强制对流时的传热膜系数α1。

2、把测得的数据整理成N =B Re^n 形式的准数方程式,并与教材中相应公式比较。

3、掌握藉助于热电偶测量壁面温度的方法。

二、实验原理1、圆形直管内空气强制对流传热膜系数α1 的测定。

本实验系水、空气在套管换热器中进行强制对流的换热过程。

根据牛顿冷却定律:Q = α1×A1×Δt = α1×A1×(T-Tw) (1)即:α1= Q / ( A1×Δt ) [w/(m^2K)] (2)式中:α1---- 传热系数(有些教材中用符号h);A1 ---- 换热管内表面积[m^2];Δt --- 热流体和管壁传热温差[℃];Q ---- 传热速率[w],按下式求出:Q = W×Cp×(T1 - T2) [w] (3)式中:Cp ---- 空气的定压热容[J/(Kg×K)];T1、T2 ---- 空气进出换热管的温度[K];W ---- 空气的质量流量[Kg/s]。

W =C ×Sqrt ( ρ0×( V-V0 ) ) [Kg/s] (4)式中:ρ0 ---- 孔板处空气密度[Kg/m^3];V、V0 ---- 压力传感器的读数和初读数[mv];C----孔板流量计的校正系数。

套管换热器在某一风量W 下稳定操作,测得进出换热器的空气及换热管壁的温度等参数后,即可算出一个α1值。

若改变操作风量,即可测得不同的α1值。

2、准数方程式对于空气,管内强制对流传热膜系数的准数方程式,一般表示成:Nu =B×Re^n (5)Re = d×u×ρ/ μ=d w / ( sμ)Nu = α1×d / λ式中:d ----- 换热管直径[m] ;s ----- 换热管截面积[m^2] ;μ------?定性温度下空气的粘度[Pa s];λ------ 定性温度下空气的导热系数[W/(m K)]。

管内强制对流换热系数管内强制对流换热系数是研究热传导过程中的一个重要参数,它描述了流体在管内的流动状态下传热的能力。

对流换热是指在流体流动过程中,流体与固体表面之间通过传导和对流的方式进行热量交换。

在工程实践中,对流换热系数的准确估算对于设计和优化热交换设备具有重要意义。

对流换热系数的计算涉及到多个因素,如流体的性质、流动速度、管道尺寸和壁面状况等。

常见的计算方法有经验公式法和数值模拟法。

其中经验公式法是根据实验数据和经验总结得出的经验公式,常用于工程实践中。

数值模拟法则通过建立数学模型,运用计算机进行模拟计算,可以更准确地预测对流换热系数。

在对流换热系数的计算中,流体的性质是一个重要因素。

流体的性质包括密度、粘度、导热系数等。

不同的流体具有不同的性质,因此对流换热系数也会有所不同。

例如,水和空气的对流换热系数相对较高,而油和气体的对流换热系数相对较低。

此外,流体的温度和压力也会对对流换热系数产生影响。

流动速度是另一个影响对流换热系数的因素。

通常情况下,流体的流动速度越大,对流换热系数也越大。

这是因为流体在高速流动时,会带走边界层内的热量,从而增加了热传递面积,提高了对流换热系数。

同时,流动速度的增加还会增加流体的湍流程度,湍流对流换热系数要高于层流。

管道尺寸也会对对流换热系数产生影响。

一般来说,管道的直径越大,对流换热系数越大。

这是因为较大的直径可以增加流体的流动空间,使流体与固体表面的接触面积增加,从而增加了热量的传递。

此外,管道的长度也会对对流换热系数产生影响,一般来说,管道长度越长,对流换热系数越小。

壁面状况是另一个影响对流换热系数的因素。

壁面的光滑度和粗糙度会影响流体在管道内的流动状态。

一般来说,光滑的壁面有利于流体的流动,从而增加了对流换热系数。

而粗糙的壁面会增加流体的阻力,使流体的流动变得困难,从而降低了对流换热系数。

总结起来,管内强制对流换热系数是描述流体在管内流动状态下传热能力的重要参数。

第六章 单相流体对流换热及准则关联式第一节 管内受迫对流换热本章重点:准确掌握准则方程式的适用条件和定性温度、定型尺寸的确定。

1-1 一般分析),,,,,,,,(l c t t u f h p f w μαρλ=流体受迫在管内对流换热时,还应考虑以下因素的影响:① 进口段与充分发展段,② 平均流速与平均温度,③ 物性场的不均匀性,④ 管子的几何特征。

一、进口段与充分发展段1.流体在管内流动的主要特征是,流动存在着两个明显的流动区段,即流动进口(或发展)段和流动充分发展段,如图所示。

(1)从管子进口到边界层汇合处的这段管长内的流动称为管内流动进口段。

(2)进入定型流动的区域称为流动充分发展段。

在流动充分发展段,流体的径向速度分量v 为零,且轴向速度u 不再沿轴向变化,即:0=∂∂xu, 0=v 2.管内的流态(1)如果边界层在管中心处汇合时流体流动仍然保持层流,那么进入充分发展区后也就继续保持层流流动状态,从而构成流体管内层流流动过程。

2300Re <用νdu m =Re 判断流态, 式中 m u 为管内流体的截面平均流速, d 为管子的内直径,ν为流体的运动黏度。

(2)如果边界层在管中心处汇合时流体已经从层流流动完全转变为紊流流动,那么进入充分发展区后就会维持紊流流动状态,从而构成流体管内紊流流动过程。

410Re >(3)如果边界层汇合时正处于流动从层流向紊流过渡的区域,那么其后的流动就会是过渡性的不稳定的流动,称为流体管内过渡流动过程。

410Re 2300<<3.热进口段和热充分发展段当流体温度和管壁温度不同时,在管子的进口区域同时也有热边界层在发展,随着流体向管内深入,热边界层最后也会在管中心汇合,从而进入热充分发展的流动换热区域,在热边界层汇合之前也就必然存在热进口区段。

随着流动从层流变为紊流, 热边界层亦有层流和紊流热边界层之分。

热充分发展段的特征对常物性流体,在常热流和常壁温边界条件下,热充分发展段的特征是:)(1x f t f =及)(2x f t w =与管内任意点的温度),(r x f t =组成的无量纲温度⎪⎪⎭⎫⎝⎛--x f x w w t t t t ,,x ,随管长保持不变,即: 0,,x ,=⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛--∂∂x f x w w t t t t x 式中,t —管内任意点的温度,),(r x f t = ⇒xf x w w t t tt ,,x ,--仅是r 的函数。

管内强制对流换热仿真实验管内强制对流换热仿真实验是一种用于研究流体在管道内的传热过程的实验方法。

通过对流体在管道内的温度分布、传热系数等参数进行测量和分析,可以得到流体在管道内的传热性能,进而优化管道设计和改进传热设备。

一、实验目的管内强制对流换热仿真实验的主要目的是探究流体在管道内的传热特性,包括温度分布、传热系数等参数。

通过这些参数的测量和分析,可以了解不同条件下流体在管道内的传热情况,并进一步优化传热设备和提高能源利用效率。

二、实验原理1. 对流换热原理:对流换热是指通过流体与固体表面接触,通过对流传递能量而实现的换热过程。

其换热机理主要包括对流传导和对流辐射两种方式。

2. 管内强制对流换热:在管道内部加入了强制循环装置,通过外部力使得液体或气体在管道中产生强制循环,从而增加了对流传递能量的效率。

三、实验装置1. 管道:选择合适的管道材料,如金属或塑料,根据实验需求确定管道的直径和长度。

2. 流体介质:选择合适的流体介质,如水或空气,并控制其流量和温度。

3. 强制循环装置:通过泵或风机等外部力源,使得流体在管道内产生强制循环,增加对流传热效果。

4. 传感器:安装在管道内不同位置的温度传感器,用于测量温度分布。

5. 数据采集系统:用于实时采集和记录传感器测量到的温度数据。

四、实验步骤1. 准备工作:确定实验所需材料和设备,并进行检查和准备。

确保所有设备安全可靠,并进行必要的校准和调试。

2. 实验参数设定:根据实验需求,设置流体介质的流量、温度等参数,并确保其稳定性。

同时设置强制循环装置的运行状态。

3. 实验数据采集:启动数据采集系统,并确保传感器能够准确测量到不同位置处的温度数据。

进行实验期间的数据记录和存储。

4. 实验数据分析:根据采集到的温度数据,计算并分析流体在管道内的温度分布、传热系数等参数。

可以借助计算机软件进行数据处理和分析。

5. 结果评估与优化:根据实验结果,评估流体在管道内的传热性能,并针对不同情况进行优化和改进。

4.3.4管内强制对流传热对于流体在圆形直管内作强制对流传热时, 研究表明,Nu 数与Pr 数和Re 数之间存在如图4-18所示的关系。

由图可见,管内强制对流存在三个不同的区域:当Re<2300时,流体的流动为层流状态,当 Re>10000时,流体的流动为旺盛湍流状态,一般认为2300<Re<10000区域得流动为过渡状态,在三个区域内流体的对流传热规律不同。

对于湍流状态的对流传热规律是较容易关联的,过渡状态的对流传热很难关联成一个准确的计算式,而层流状态的强制对流还与自然对流有关,即与 Gr 数有关。

由于强制对流的流体流动中存在温度差异,必将同时引起附加的自然对流。

当雷诺数较大时, 自然对流的影响很小,可以忽略不计。

一般认为 时,就可忽略自然对流的影响; 当 时,则按单纯自然对流处理,介于其间的情况称为混合对流传热。

应当指出,图4-18的对流传热规律是在流动充分发展的情况下的结论。

从第一章 可知,当流体由大空间流入一圆管时, 流动边界层有一个从零开始增长直到汇合于圆管中心线的过程。

类似地,当流体与管壁之间有热交换时,管内壁上的热边界层也有一个 从零开始增长直到汇合于圆管中心线的过程。

通常将流动边界层及热边界层汇合于圆管中心线后的流体流动或对流传热称为已经充分发展的流动或对流传热,从进口到充分发展段之间的区域则称为入口段。

入口段的热边界层较薄,局部对流传热系数比充分发展段的高,随着入口的深入,对流传热系数逐渐降低。

如果边界层中出现湍流,则因湍流 的扰动和混合作用会使局部对流传热系数有所提高,再逐渐趋向一定值,上述规律如图 4-19所示。

图中 为远离入口段得局部对流传热系数渐进值。

对于管内强制对流,实验表明,热入口段的长度 It 与管内径d 之间存在以下关系层流时^ = 0,0J5 RePr管壁上温度恒定復(4-71a ) 0.07 Re Pr管壁上热通量恒定不(4-71b )湍流时浚(或 40 〜60) (4-72) 通常,工程上的对流传热主要讨论全管长上的平均对流传热系数。

单相流体对流换热及准则关联式部分一、基本概念主要包括管内强制对流换热基本特点;外部流动强制对流换热基本特点;自然对流换热基本特点;对流换热影响因素及其强化措施。

1、对皆内强制对流换热,为何采用短管和弯管可以强化流体的换热答:采用短管,主要是利用流体在管内换热处于入口段温度边界层较薄,因而换热强的特点,即所谓的“入口效应”,从而强化换热。

而对于弯管,流体流经弯管时,由于离心力作用,在横截面上产生二次环流,增加了扰动,从而强化了换热。

2、其他条件相同时,同一根管子横向冲刷与纵向冲刷相比,哪个的表面传热系数大,为什么¥答:横向冲刷时表面传热系数大。

因为纵向冲刷时相当于外掠平板的流动,热边界层较厚,而横向冲刷时热边界层薄且存在由于边界层分离而产生的旋涡,增加了流体的扰动,因而换热强。

3、在进行外掠圆柱体的层流强制对流换热实验研究时,为了测量平均表面传热系数,需要布置测量外壁温度的热电偶。

试问热电偶应布置在圆柱体周向方向何处 答:横掠圆管局部表面传热系数如图。

在0-1800内表面传热系数的平均值hm 与该曲线有两个交点,其所对应的周向角分别为φ1,φ2。

布置热电偶时,应布置在φ1,φ2所对应的圆周上。

由于对称性,在圆柱的下半周还有两个点以布置。

4、在地球表面某实验室内设计的自然对流换热实验,到太空中是否仍然有效,为什么答:该实验到太空中无法得到地面上的实验结果。

因为自然对流是由流体内部的温度差从而引起密度差并在重力的作用下引起的。

在太空中实验装置格处于失重状态,因而无法形成自然对流,所以无法得到顶期的实验结果。

5、管束的顺排和叉排是如何影响换热的`答:这是个相当复杂的问题,可简答如下:叉排时,流体在管间交替收缩和扩张的弯曲通道中流动,而顺排时则流道相对比较平直,并且当流速和纵向管间距s 2较小时,易在管的尾部形成滞流区.因此,一般地说,叉排时流体扰动较好,换热比顺排强.或:顺排时,第一排管子正面受到来流的冲击,故φ=0处换热最为激烈,从第二排起所受到的冲击变弱,管列间的流体受到管壁的干扰较小,流动较为稳定。

对于流体在圆形直管内作强制对流传热时,研究表明,Nu数与Pr数和Re数之间存在如图4-18所示的关系。

由图可见,管内强制对流存在三个不同的区域:当Re<2300 时,流体的流动为层流状态,当Re>10000时,流体的流动为旺盛湍流状态,一般认为

2300<Re<10000区域得流动为过渡状态,在三个区域内流体的对流传热规律不同。

对于湍流状态的对流传热规律是较容易关联的,过渡状态的对流传热很难关联成一个准确的计算式,而层流状态的强制对流还与自然对流有关,即与Gr数有关。

由于强制对流的流体流动中存在温度差异,必将同时引起附加的自然对流。

当雷诺数较大时,自然对流的影响很小,可以忽略不计。

一般认为时,就可忽略自然对流的影响;当时,则按单纯自然对流处理,介于其间的情况称为混合对流传热。

应当指出,图4-18的对流传热规律是在流动充分发展的情况下的结论。

从第一章可知,当流体由大空间流入一圆管时,流动边界层有一个从零开始增长直到汇合于圆管中心线的过程。

类似地,当流体与管壁之间有热交换时,管内壁上的热边界层也有一个从零开始增长直到汇合于圆管中心线的过程。

通常将流动边界层及热边界层汇合于圆管中心线后的流体流动或对流传热称为已经充分发展的流动或对流传热,从进口到充分发展段之间的区域则称为入口段。

入口段的热边界层较薄,局部对流传热系数比充分发展段的高,随着入口的深入,对流传热系数逐渐降低。

如果边界层中出现湍流,则因湍流的扰动和混合作用会使局部对流传热系数有所提高,再逐渐趋向一定值,上述规律如图4-19所示。

图中为远离入口段得局部对流传热系数渐进值。

对于管内强制对流,实验表明,热入口段的长度lt与管内径d之间存在以下关系层流时

管壁上温度恒定(4-71a)

管壁上热通量恒定(4-71b)湍流时

(或40~60)(4-72)通常,工程上的对流传热主要讨论全管长上的平均对流传热系数。

当热入口段的长度远小于管长时,入口段的传热对全管长的传热影响可以忽略,总的平均对流传热系数与充分发展条件下的局部对流传热系数非常吻合。

当入口段的影响不能忽略时,则应引入管径与管长的比值加以修正。

下面将针对不同情况下流体在管内作强制对流传热时的实验关联式分别进行讨论。

一、流体在圆形直管内作湍流时的对流传热系数

由于流体呈湍流时有利于传热,故工业上一般使对流传热过程在湍流条件下进行。

实用上使用最广的关联式是迪图斯-贝尔特公式,即

或(4-73)

式中,当流体被加热时,n=0.4;当流体被冷却时,n=0.3。

上式适用于流体与管壁温差不大的场合,对于气体,其温差不超过50℃;对于水,其温差不大于20℃~30℃;对于粘度随温度变化较大的油类其值不超过10℃。

上式适用的条件为:Re=1.0×104~1.2×105,Pr=0.7~120, 管长与管内径之比。

所采用的特征长度为管内径d,定性温度则为流体的平均温度(即管道进、出口截面平均温度的算术平均值)。

三、流体在圆形直管内作层流时的对流传热系数

流体在圆形直管中作层流强制对流传热的情况比较复杂,因为附加的自然对流往往会影响层流对流传热。

只有在小管径,且流体与管壁的温度差别不大的情况下,即时,自然对流的影响才能忽略。

在工程实际中,可采用下述经验关联式计算

(4-78)式中,除了mw以外,定性温度均取流体的平均温度,特征长度为管内径d。

适用范

围为:Re<2300,Pr=0.48~16700,,且管壁处于均匀壁温。

当时,可按式(4-78)计算出对流传热系数,然后再乘以修正系数得到

(4-79)

流体作层流时的对流传热系数关联式有多种不同的形式,但到目前为止还不成熟,计算误差较大。

例4-4在内径为50mm,长3m的圆形直管内,5℃的水以50kg/h的流量流过,管内壁的温度为90℃,水的出口温度为35℃。

试计算水与管内壁之间的对流传热系数。

解管内水的定性温度为(5+35)/2=20℃,根据定性温度,查取水的物性为

,,

由管内壁的温度可得,

由题设可得,kg/(m2·s)

则

从而可应用式(4-78)计算水与管壁之间的对流传热系数

对流传热系数为

四、流体在圆形弯管内的流动。