水稻已克隆基因表

- 格式:xlsx

- 大小:185.10 KB

- 文档页数:72

基因克隆技术是19世纪70年代初开始发展起来的一项研究技术。

它是研究某一特定基因的表达和功能研究的第一步。

基因克隆技术的发展为作物研究提供了新的技术方法和研究方向。

研究人员利用作物基因克隆技术,通过改变基因型实现了农作物产量、品质、抗性等多种性状的改良,显著提高了农作物的质量。

随着基因克隆技术的不断发展并投入实践应用,关于基因克隆的技术研究也在不断改进。

目前几乎作物研究的每个领域,都有基因克隆技术的身影。

作物基因的克隆技术是作物育种研究的重要组成部分。

主要内容是鉴别分离突变体特异基因并得到完整的基因序列种,进行基因定位,筛选有利性状,最后应用到作物生产实践中。

作物基因克隆技术通常分为两种。

相对比较传统的研究途径的是正向遗传学方式。

反向遗传学途径是新型研究方法,它是先获得遗传基因片段,反向研究基因。

本文主要从几种基因克隆技术的角度出发,来介绍作物基因克隆技术的研究进展,并展望了作物基因克隆技术的发展前景。

1.常用传统基因克隆技术1.1功能克隆功能克隆是出现最早的基因克隆技术之一。

它主要通过研究表达的异常蛋白质,在已知遗传损伤所引起的蛋白质缺陷信息的情况下,进行基因定位并克隆。

步骤的关键是先已知蛋白质,再将其的mRNA反转录成cRNA,然后作为探针,从而从基因组中克隆到所需基因。

更有趣的是,当获得某一个植株的相似基因,且核苷酸序列高度保守时,也可以通过利用这些已知基因片段,去筛选未知基因库,从而分离出未知新基因。

周兆斓等利用Kond等克隆和测序编码了水稻巯基蛋白酶抑制剂的基因组,之后将其导入甘薯、马铃薯、茄子等多个作物,极大地改善了作物的抗虫能力。

功能克隆是人们在克隆领域摸索出第一种最基本的克隆方法,它在作物基因克隆的研究中有重要地位。

功能克隆是简单实用的方法,但是它需要已知基因信息才能进行克隆,因此最初应用功能克隆方法的时候,具有很大的局限性。

1.2定位克隆定位克隆又叫图位克隆,是人们研究出的可以克服基因编码序列未知对功能克隆限制性的一种克隆方法。

穗型是水稻的重要形态特征之一,穗型与水稻产量水平和群体结构状况均有着密切的关系,因而穗型问题一直是水稻理想株型育种及栽培研究的焦点。

本文综述了水稻穗型的分类、穗型与产量和品质的关系及穗型相关基因的研究进展。

穗部性状是水稻株型的重要组成部分,包括穗的多少、大小、形态等。

出于不同研究目的,迄今对水稻穗型有各种分类方法。

Matsuo按一次枝梗数与穗颈大维管束数的比值将穗型分为穗重型、偏穗重型、中间型、偏穗数型和穗数型。

Sasahara等按一次枝梗数与二次枝梗粒数最多的一次枝梗所在穗轴节位之比将穗型划分为上位优势型、偏上位优势型、中位优势型、偏下位优势型和下位优势型。

马均等按单穗重将穗型划分为重穗型、中穗型和轻穗型。

徐正进等按颈穗弯曲度划分为直立穗型、半直立穗型和弯曲穗型。

Yamamoto等按着粒密度划分为紧穗型、半紧穗型、半散穗型和散穗型。

根据穗的分枝模式、一次枝梗的角度和小穗的密集程度及空间姿态,可以将穗型分为密集型(Compact panicle)、散开型(Spreading panile)和中间型(Intermediate panicle);根据穗长可分为长穗型和短穗型;根据剑叶与穗子的相对位置可分为禾上穗型和禾下穗型等。

一般生产上常说的穗数型或多穗型、穗重型或大穗型以及穗粒兼顾型等,通常是品种的综合特性描述,与分蘖能力密切相关,或者是在一定生态、品种、生产条件下发挥最大产量潜力的产量结构特征,与栽培措施有直接关系。

2穗型与超高产育种亚洲的水稻单产水平在经历了矮化育种和杂交稻育种2次大的飞跃以后,长期处于停滞不前的状态。

多数育种家认为第3次产量突破将产生于理想株型与杂种优势利用相结合的超高产育种,而且杂种优势的利用最终必须服务于株型。

因此水稻理想株型育种已成为当今水稻遗传育种家们普遍关注的热点。

目前,国内外有关科研单位提出的理想株型模式主要有:国际水稻研究所(IRRI)提出的少蘖大穗型、沈阳农业大学设计的直立大穗型、广东省农业科学院提出的早长根深型、四川农业大学提出的稀植重穗型、湖南杂交水稻研究中心提出的功能叶挺长型、中国水稻研究所提出的后期功能型等。

增加穗粒数的水稻染色体代换系Z747鉴定及相关性状QTL定位王大川; 赵芳明; 汪会; 马福盈; 杜婕; 张佳宇; 徐光益; 何光华; 李云峰; 凌英华【期刊名称】《《作物学报》》【年(卷),期】2020(046)001【总页数】7页(P140-146)【关键词】水稻; 染色体片段代换系; 粒数; QTL定位【作者】王大川; 赵芳明; 汪会; 马福盈; 杜婕; 张佳宇; 徐光益; 何光华; 李云峰; 凌英华【作者单位】西南大学水稻研究所/西南大学农业科学研究院重庆 400715【正文语种】中文水稻是世界上最重要的粮食作物之一[1], 提高水稻产量以保障世界粮食安全刻不容缓。

水稻产量主要由穗数、粒数、粒重和结实率构成。

每穗粒数由穗长、一次枝梗和二次枝梗数决定[2], 所以增加每穗粒数是提高水稻产量的途径之一。

然而粒数属于数量性状, 由多基因控制。

水稻染色体片段代换系可将多位点控制的复杂性状分解, 使QTL定位更加准确, 尤其定位出的QTL可直接应用于育种实践, 因而是理想的遗传材料。

到目前为止, 已经克隆了许多与水稻粒数相关的基因。

其中一些涉及细胞分裂素、生长素和茉莉酸等激素信号途径。

如Gn1a (Grain number 1a) [3]表达量降低引起花序分生组织中细胞分裂素的积累, 从而增加水稻粒数。

GNP1 (Grain Number per Panicle 1) [4]通过增加水稻穗分生组织中的细胞分裂素活性,提高籽粒数目和产量。

An-1 (Awn-1)[5]基因表达上调会引起一个重要的细胞分裂素调控基因LOG的表达下调, 使分生组织的活性降低, 减少每穗粒数。

OsGRF6[6]能与OsTAWAWA1及OsMADS34启动子结合, 正调控生长素的生物合成和信号转导, 促进花序发育, 增加穗粒数。

PAY1 (Plant Architecture and Yield 1)[7]通过影响生长素极性运输和改变内源吲哚-3-乙酸的分布改善水稻株型, 进而增加水稻穗粒数。

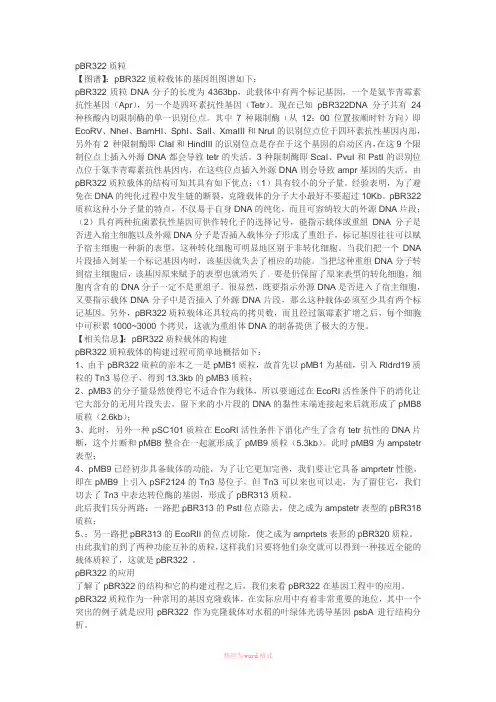

pBR322质粒【图谱】:pBR322质粒载体的基因组图谱如下:pBR322质粒DNA分子的长度为4363bp,此载体中有两个标记基因,一个是氨苄青霉素抗性基因(Apr),另一个是四环素抗性基因(Tetr)。

现在已知pBR322DNA分子共有24种核酸内切限制酶的单一识别位点。

其中7种限制酶(从12:00位置按顺时针方向)即EcoRV、NheI、BamHI、SphI、SalI、XmaIII和NruI的识别位点位于四环素抗性基因内部,另外有2 种限制酶即ClaI和HindIII的识别位点是存在于这个基因的启动区内,在这9个限制位点上插入外源DNA都会导致tetr的失活。

3种限制酶即ScaI、PvuI和PstI的识别位点位于氨苄青霉素抗性基因内,在这些位点插入外源DNA则会导致ampr基因的失活。

由pBR322质粒载体的结构可知其具有如下优点:(1)具有较小的分子量。

经验表明,为了避免在DNA的纯化过程中发生链的断裂,克隆载体的分子大小最好不要超过10Kb。

pBR322质粒这种小分子量的特点,不仅易于自身DNA的纯化,而且可容纳较大的外源DNA片段;(2)具有两种抗菌素抗性基因可供作转化子的选择记号,能指示载体或重组DNA分子是否进入宿主细胞以及外源DNA分子是否插入载体分子形成了重组子。

标记基因往往可以赋予宿主细胞一种新的表型,这种转化细胞可明显地区别于非转化细胞。

当我们把一个DNA 片段插入到某一个标记基因内时,该基因就失去了相应的功能。

当把这种重组DNA分子转到宿主细胞后,该基因原来赋予的表型也就消失了。

要是仍保留了原来表型的转化细胞,细胞内含有的DNA分子一定不是重组子。

很显然,既要指示外源DNA是否进入了宿主细胞,又要指示载体DNA分子中是否插入了外源DNA片段,那么这种载体必须至少具有两个标记基因。

另外,pBR322质粒载体还具较高的拷贝数,而且经过氯霉素扩增之后,每个细胞中可积累1000~3000个拷贝,这就为重组体DNA的制备提供了极大的方便。

水稻花发育研究进展肖巧珍;江立庚;秦华东【摘要】迄今为止,双子叶植物花发育模型研究已基本成熟,这些模型在一定程度上也适用于水稻等单子叶植物的研究.目前,已鉴定克隆了部分与水稻花发育相关的基因,如水稻稀穗LAX、PLAI、LHD、FZP、CL、RFL、RAP1A和RAP1B基因以及花器官发育的水稻ABCDE 5类功能基因和花序变异基因包括Lax、Fzp、OsCKX2、Fon1等,促进了人们对水稻花发育机制的进一步了解.但是有关水稻花发育特异基因之间的调控及作用机理尚未清楚,今后需采用以先进的生物技术为手段,通过分离、鉴定更多的水稻花发育突变体基因,深入探讨各个基因的功能及相互作用,最终系统了解水稻花发育调控机理,从而为深人研究单子叶花序发育奠定基础.%So far, the development models of flower in dicots have been studied and great progresses have been made, which are also suitable for monocotyledons.At present, some flower development related genes in rice have been cloned, viz., LAX, PLAI, LHD, FZP, CL, HFL, RAPIA and RAPIB, and ABCDEfive type function genes in development of rice floral organ and inflorescence mutant genes including Lax, Fzp, OsCKX2, Fon1, etc., which make researchers further realize the development mechanism of rice flower. However, the regulation and mechanism of specific genes in flower development of rice are still unknown. Therefore, much mutant genes related to flower development of rice should be isolated and identified through advanced bio-technologies, and their functions and interactions should be further studied to explore regulation mechanism of flowerdevelopment of rice, which would play important rotes in further research of inflorescence development in monocotyledons.【期刊名称】《南方农业学报》【年(卷),期】2012(043)007【总页数】5页(P913-917)【关键词】水稻;花序发育;形态特征;基因克隆;研究进展【作者】肖巧珍;江立庚;秦华东【作者单位】广西大学农学院,南宁530005;广西大学农学院,南宁530005;广西大学图书馆,南宁530005【正文语种】中文【中图分类】S511.030 引言花发育的开始标志着植物由营养生长开始向生殖生长转变,而花发育的第一步就是花序发育。

水稻稻瘟病抗性基因研究进展及其在育种上的应用康美花;曹丰生;陈红萍;刘建华;杨水莲;杨素芬;裴冬莲【摘要】综述了迄今已定位和克隆的稻瘟病抗性基因的研究进展,并结合国内对这些抗性基因的应用情况,展望了稻瘟病抗性基因在育种中的应用前景.【期刊名称】《江西农业学报》【年(卷),期】2010(022)002【总页数】4页(P95-98)【关键词】稻瘟病;抗性基因;定位;克隆;抗性育种【作者】康美花;曹丰生;陈红萍;刘建华;杨水莲;杨素芬;裴冬莲【作者单位】江西省农业科学院,水稻研究所,江西,南昌,330200;江西省农业科学院,水稻研究所,江西,南昌,330200;江西省农业科学院,水稻研究所,江西,南昌,330200;江西省农业科学院,水稻研究所,江西,南昌,330200;江西省农业科学院,水稻研究所,江西,南昌,330200;江西省农业科学院,水稻研究所,江西,南昌,330200;江西省农业科学院,水稻研究所,江西,南昌,330200【正文语种】中文【中图分类】S511水稻(Oryza sativa L.)是世界上 1/3以上人口的主要粮食之一,也是我国 65%以上人口的主食。

而由病原菌 Magnaporthe grisea引起的稻瘟病是水稻最严重的病害之一,在世界各个水稻生产国家或地区均有发生。

据统计,在1975~1990年,因稻瘟病引起的全球水稻产量损失高达1.57亿 t[1]。

在流行年份,稻瘟病造成的产量损失一般为 10%~20%,严重的可达 50%以上,局部田块甚至颗粒无收,而且还会导致稻米品质下降[2]。

实践证明,培育与种植抗病品种是最经济、最有效的防治稻瘟病的措施。

然而,大多数抗病品种在推广数年后,其抗病性会逐步丧失,其主要原因是大面积种植的品种的抗病基因相对单一,使得稻瘟病菌群体中的毒性小种逐渐成为优势小种,进而造成病害的流行[3]。

因此,抗稻瘟病基因的发掘和合理利用是当今抗病育种的关键。

水稻糖代谢相关酶和糖类转运蛋白编码基因的鉴定和表达分析王义杰; 张绍杰; 赖艳; 胡永峰【期刊名称】《《湖北农业科学》》【年(卷),期】2019(058)022【总页数】10页(P185-193,197)【关键词】水稻(Oryza satiνa L.); 糖代谢; 糖类转运蛋白; 产量形成【作者】王义杰; 张绍杰; 赖艳; 胡永峰【作者单位】荆楚理工学院/植物种质资源开发与利用研究所湖北荆门 448000【正文语种】中文【中图分类】S511; Q78水稻(Oryza sativa L.)是中国主要的粮食作物之一,提高水稻产量是育种学家主要的育种目标,水稻子粒淀粉的积累是水稻的产量形成的基础,子粒淀粉合成的原料来源于叶片光合作用的产物,将叶片等可输出光合产物的器官称为“源”器官,而子粒等消耗或者储藏光合产物的器官称为“库”器官,连接源库器官的系统称为“流”,源流库协同作用是提高水稻产量的重要生理基础[1]。

植物体内光合产物的形成、运输以及在子粒中淀粉合成的过程已有一定的研究基础。

通过光合作用的卡尔文循环在叶片叶绿体中形成磷酸丙糖,磷酸丙糖被运输至细胞质中用于合成蔗糖[2]。

在双子叶植物中磷酸丙糖可在叶绿体中暂时合成淀粉[3],但在水稻中淀粉的暂时储存是发生在叶鞘和茎中,在抽穗之前蔗糖被运输至叶鞘和茎中用于暂时合成淀粉,抽穗之后淀粉分解用于合成蔗糖,然后运输至子粒合成淀粉[4]。

蔗糖是植物运输光合产物的主要形式,叶肉细胞产生的蔗糖通过共质体和质外体两种途径短距离运输到源端韧皮部,装载到筛管-伴胞复合体中,然后在筛管中进行长距离运输,在库端韧皮部卸载,并通过共质体和质外体两种途径进入库器官[1]。

蔗糖可通过蔗糖转运蛋白直接进入细胞质分解,也可在细胞外分解为单糖后由单糖转运蛋白转运进入细胞质,单糖最终被运输至子粒的质体中用于淀粉的合成[2](图 1)。

图1 水稻源库器官的糖代谢与运输部分参与糖代谢的酶和糖类转运蛋白的编码基因已相继被鉴定出来。

水稻pal1基因

水稻PAL1基因是一个重要的基因,其编码的蛋白产物具有调控水稻叶片和穗部发育的功能。

以下是关于水稻PAL1基因的一些详细信息:

基因定位与克隆:PAL1基因位于水稻的第10号染色体上,并已被成功克隆。

这个基因包含2个外显子,并编码一个由555个氨基酸组成的蛋白产物。

蛋白产物功能:PAL1基因编码的蛋白产物是细胞色素P450 CYP78A11,它可能催化控制叶片发育的底物,因此被认为是水稻叶片起始发育的“计时员”。

此外,该蛋白产物还含有氧结合基序和血红素结合结构域。

突变体特征:当PAL1基因发生突变时,会导致水稻的叶夹角增大,节点缩短,植株矮化,穗变小,并且对外施油菜素甾醇24-eBL的敏感性增加。

调控机制:PAL1基因通过油菜素甾醇信号传导和生物合成通路调控水稻叶夹角。

在突变体中,油菜素信号传导通路基因BU1、ILI1和生物合成基因D4和D11会上调。

应用价值:由于PAL1基因对水稻穗部性状具有调控作用,因此利用该基因有望对水稻株型进行定向设计,从而提高水稻产量。

通过转基因技术,PAL1基因可以使突变体的穗型恢复至正常表型。

总之,水稻PAL1基因是一个具有重要功能的基因,其编码的蛋白产物在调控水稻

叶片和穗部发育方面发挥着关键作用。

通过深入研究该基因的功能和应用价值,有望为水稻育种和产量提高提供新的思路和方法。

水稻GUN4基因克隆与功能概述第一章导论1.1黄玉B及其在杂交稻生产中的应用高纯度的杂交稻种子为维持其在生产中的杂交优势起着极其重要的作用,而杂交种制种过程中的环境和气候条件的波动经常会造成雄性不育系malesterility line, MSL)的育性回复,导致商业杂交种批量生产中受MSL自交种子不同程度的污染舒庆亮等,1996)。

两系杂交稻系统对该类波动特别敏感,因为杂交种制种过程中异常的低温能够恢复光温敏雄性核不育系P/TGMS)的育性,所以对于保持种子纯度是个巨大的威胁斯华敏等,2011)。

为了增加、保证和快速检测种子纯度,在杂交稻生产中己将两类标记性状导入MS系。

第一类包括各类隐性的非绿叶性状,如失绿(董凤高等,1995)、黄叶(Zhou etal., 2006a)、白化转绿Wuetal.,2003和2011)和紫叶牟同敏等,1995);第二类为条件性隐性致死,如苯达松敏感突变Zhang etal.,2002; Wang etal., 2012)。

携带有这些标记性状的MS系配制的杂交稻品种已被广泛应用于商业生产中曹立勇等,1999;余新桥等,2000;鲍正发等,2006;沈圣泉等,2004和2007; HYB的黄叶表型(xantha)由60Co y福照诱变细胞质雄性不育系cytoplasmicmale sterility, CMS)龙特甫A的保持系——龙特甫B (L TB)获得Zhou etal.,2006a)。

与L TB相比,HYB中叶绿素a、b和类胡萝卜素的含量显著降低,但Chi a/b和Car/Chi的比率则更高Zhou et al., 2006b)。

//TB还可保持高光合速率Zhou et al., 2006b)和充足的光能利用率武立权等,2007)。

该黄叶表型己相继被引入黄玉A(Zhou etal.,2006a;沈圣泉等,2007)和嘉浙91A (富昊伟等,私人通讯)等CMS系中。

引用格式:李 辉,龚 辉,唐映红,等. 水稻OsSBEIIb基因的克隆和时空表达特征及SNP位点多态性[J]. 湖南农业科学,2022(1):1-7. DOI:10.16498/ki.hnnykx.2022.001.001近年来,随着中国经济社会发展,居民生活水平不断提高,高血压、糖尿病等很多慢性疾病的患者人数日益增多,这些慢性疾病已经严重威胁到了人们的身体健康。

研究表明富含抗性淀粉的食物对这些疾病具有很好的预防效果[1-2]。

抗性淀粉(Resistant Starch,简称RS)是指在健康人体的小肠中不能被消化吸收,但在大肠中能够被益生菌发酵分解的淀粉[3-4]。

食用抗性淀粉可以增加饱腹感、降低动物血清总胆固醇浓度、降低餐后血糖水平、对于非胰岛素依赖型糖尿病和心血管疾病等具有辅助治疗作用[5-6]。

同时,抗性淀粉还具有减少肠机能失调及结肠癌发病率、提供能量以及防止脂肪堆积等重要生理功能[7-8]。

稻米成分主要包含支链淀粉、直连淀粉和抗性淀粉,多数水稻品种的抗性淀粉含量在1%左右,只有少数接近3%[9]。

因此,选育富含抗性淀粉的水稻品种对保持人类健康具有重要意义。

稻米淀粉的形成是一个复杂的生理生化过程,需要一系列酶的共同催化,催化淀粉合成的酶主要包括腺苷二磷酸葡萄糖焦磷酸化酶(ADP glucose pyrophosphorylase,AGP)、淀粉合成酶(Starch synthase,SS)、淀粉分支酶(Starch branching enzyme,SBE)和淀粉脱支酶(Starch debranching enzyme,DBE)。

葡萄糖焦磷酸化酶是催化淀粉合成的第一个关键调控步骤。

淀粉合成酶的功能是将葡萄糖残基加到引物的非还原端延长葡聚糖的线性糖链。

淀粉合成酶有颗粒结合型淀粉合成酶(GBSS,包括GBSSI和GBSSII)和可溶性淀粉合成酶(SSS)。

GBSS主要生物学功能是延长葡聚糖链,形成高聚合度的直链淀粉[10]。

水稻颖壳发育的研究进展施思;刘坚;马伯军;钱前【摘要】@@%水稻是单子叶植物的代表,又是重要的粮食作物.揭示水稻的发育调控机理对科学研究和国计民生都具有重大的意义.依靠双子叶植物花器官发育模式的建立与发展,人们对以水稻为代表的单子叶植物的花器官发育研究也取得了长足进步.颖壳是水稻的外轮花器官,在双子叶植物中没有与之相似的器官,因此对它的研究不如内几轮器官深入.但是颖壳的发育又直接关乎着水稻的产量,所以这是一个必须突破的瓶颈.本文主要介绍了现阶段水稻颖壳发育方面的研究进展,包括已克隆的水稻颖壳发育相关基因和已报道的部分颖壳发育突变体.【期刊名称】《中国稻米》【年(卷),期】2012(018)005【总页数】5页(P25-29)【关键词】水稻;颖壳;基因;突变体【作者】施思;刘坚;马伯军;钱前【作者单位】浙江师范大学化学与生命科学学院,浙江金华321004;中国水稻研究所水稻生物学国家重点实验室,浙江杭州310006;中国水稻研究所水稻生物学国家重点实验室,浙江杭州310006;浙江师范大学化学与生命科学学院,浙江金华321004;中国水稻研究所水稻生物学国家重点实验室,浙江杭州310006【正文语种】中文【中图分类】S511植物的花器官发育是植物生长过程中很重要的一个环节,标志着植物从无限的营养生长阶段过渡到有限的生殖生长阶段,关系着植物体的传宗接代和物种的延续。

通过对双子叶模式植物拟南芥(Arabidopsis thaliana)和金鱼草(Antirrhinum majus)花器官突变体的研究,建立了经典的ABC模型,即植物花器官的发育受到A、B和C三类花器官特征基因的调控,A类基因单独调控萼片的发育,A类与B类基因共同决定花瓣的发育,B类和C类基因一起决定雄蕊的发育,C类基因单独调控心皮的发育,其中任何一类基因的突变都会导致相应轮次器官的同源异型转变[1]。

随后,人们在矮牵牛(Petunia hybrida)中发现了一类新的调控植物胚珠发育的基因,命名为D类基因,极大丰富了ABC模型 [2-3]。

基因组学与应用生物学,2020年,第39卷,第9期,第4073-4081页研究报告Research Report两种不同化感潜力水稻CYP73A38基因及其启动子的克隆分析杨奕*孙一丁*马继琼许明辉**云南省农业科学院生物技术与种质资源研究所,云南省农业生物技术重点实验室,农业部西南作物基因资源与种质创制重点实验室,昆明, 650223*同等贡献作者**通信作者,*****************摘要水稻化感作用指水稻通过向环境中释放次生代谢产物来影响周围植物的生长。

本研究以国际公认的化感水稻PI312777和非化感水稻Lemont为材料,克隆肉桂酸-4-羟化酶(C4H)编码基因CYP73A38的cDNA序列进行对比分析,发现两种水稻在该基因的序列差异极小,存在6个位点差异。

为了进一步揭示两种水稻化感潜力不同的原因,对CYP73A38启动子进行了克隆分析,获得CYP73A38基因启动子序列,该启动子序列包含CAAT-box、TATA-box、光响应元件、赤霉素响应元件、生长素响应元件、低温响应元件等多个顺式作用元件及MYB类转录因子结合位点,且差异位点均不在顺式作用元件上,由此推测两种水稻化感潜力的差异与基因结构没有相关性。

不同化感潜力水稻CYP73A38基因及其启动子的克隆与序列分析,将为进一步研究CYP73A38基因的表达调控及其启动子功能分析提供参考,为加快水稻化感抗性品种的选育进程提供依据。

关键词化感水稻,CYP73A38,启动子Cloning Analysis of CYP73A38Gene and Its Promoter in Two Different Allelopathic Potential of RiceYang Yi*Sun Yiding*Ma Jiqiong Xu Minghui**The Key Laboratory of Biotechnology Research of Yunnan Province,Key Lab of Southwestern Crop Gene Resources and Germplasm Innovation of Ministry of Agriculture,Institute of Biotechnology and Genetic Resources,YAAS,Kunming,650223*The authors contributed equally to this work**Corresponding author,*****************DOI:10.13417/j.gab.039.004073Abstract Rice alle lopathy is mainly responsible for the growth of around plant by releasing secondary metabolites into the environment.In this study,allelopathic rice PI312777and non-allelopathic rice Lemont were used as materials,cloned the cinnamic acid-4-hydroxylase(C4H)coding gene CYP73A38full length of sequence cDNA and comparatived difference.The differences in the sequence of this gene in allelopathic and non-allelic rice were slight.A total of6nucleotide variations were found in the ORFs.In order to research the reason of two rice with different allelopathic potential,the study cloned the promoter sequence of CYP73A38.The promoter sequence contained multiple cis-acting elements,such as CAAT-box,TATA-box,light responsive element,gibberellins responsive element,auxin responsive element,low-temperature responsive element,MYB recognition site,and others.And all variation sites are not in the cis-acting elements.Thus speculate that the differences of two allelopathy potential rice do es not correlate with the genetic structure.Cloning and characterization of the基金项目:本研究由云南省科技计划青年项目(2017FD204)资助引用格式:Yang Y.,Sun Y.D.,Ma J.Q.,and Xu M.H.,2020,Cloning analysis of CYP73A38gene and its promoter in two different allelopathic potential of rice,Jiyinzuxue Yu Yingyong Shengwuxue(Genomics and Applied Biology),39(9):4073-4081(杨奕,孙一丁,马继琼,许明辉,2020,两种不同化感潜力水稻CYP73A38基因及其启动子的克隆分析,基因组学与应用生物学,39(9): 4073-4081)基因组学与应用生物学水稻是全世界最主要的粮食作物之一,据联合国粮农组织(FAO)调查,每年因病虫草害等生物因素造成的粮食损失约占全球粮食总产量的1/3,其中草害导致的农作物产量损失约为11%。

收稿日期:2023-10-26基金项目:广东省重点领域研发计划(2021B0707010006,2022B020*******);广东省现代农业产业技术体系专项(2023KJ105);广东省乡村振兴战略专项(2022-NPY-00-001);广东省水稻育种新技术重点实验室项目(2020B1212060047);广东省农业科学院中青年学科带头人(金颖之星)培养项目(R2023PY-JX003)作者简介:巫浩翔(1994-),男,硕士,研究实习员,研究方向水稻病理及抗病育种,E-mail:*************通信作者:何秀英(1974-),女,博士,研究员,研究方向为水稻遗传育种,E-mail:******************广东农业科学2023,50(12):52-61Guangdong Agricultural SciencesDOI:10.16768/j.issn.1004-874X.2023.12.005巫浩翔,陆展华,方志强,陈浩,王石光,王晓飞,刘 维,何秀英. 稻瘟病菌效应蛋白与水稻互作研究现状及展望[J]. 广东农业科学,2023,50(12):52-61.稻瘟病菌效应蛋白与水稻互作研究现状及展望巫浩翔,陆展华,方志强,陈 浩,王石光,王晓飞,刘 维,何秀英〔广东省农业科学院水稻研究所/农业农村部华南优质稻遗传育种重点实验室(部省共建)/广东省水稻育种新技术重点实验室,广东 广州 510640〕摘 要:水稻是世界上最重要的粮食作物之一,水稻安全生产关乎食品安全问题。

由稻瘟病菌引起的稻瘟病是一种世界性的真菌病害,给水稻生产造成严重损失。

相较于药物防治,抗病品种的培育与应用是控制该病害最为经济有效的方法。

然而,田间稻瘟病菌群体复杂多样、杀菌剂过量施用、气候环境变化等因素造成小种变异迅速,品种的抗性往往只能维持3~5年。

稻瘟病菌通过无毒基因的变异产生新的生理小种,逃逸或抑制水稻的免疫系统,实现侵染致病。

生长素对水稻根系生长发育调控的研究进展康书静;钱前;朱丽【摘要】水稻根系是非常重要的吸收营养和水分的器官,其生长与发育受多个植物激素协同调控。

本文综述了生长素对水稻根形态建成调控的分子遗传学研究进展,影响生长素合成的YUCCA基因是通过控制生长素在植株体内的浓度来改变根的形态。

而生长素运输主要通过调控生长素输出载体PIN和生长素输入载体AUXI的极性分布,影响侧根和不定根的发育,以及根的向重性。

此外,TIR1、Aux/IAA与ARF互作在生长素信号转导中起重要的调控作用。

其他激素可以通过信号转导途径影响生长素的分布,调控根系统的建成。

但目前水稻相关基因的克隆进展缓慢,对生长素调控网络认识还不够清晰。

因此,更为深入的研究水稻生长素相关基因将对理解水稻根系发育的分子机制具有重要意义。

%Rice root is the main organ for nutrient and water absorption, its growth and development are regulated by several plant hormones collaboratively. Of which,auxin is the extensively studied. In this paper, the author elucidate the development process and molecular mechanism of rice root architecture by analyzingthe regulating genes that have been cloned. Comprehensive analysis re-veals that the root shape is altered by auxin biosynthesis genes that regulate auxin concentration. Auxin transport regulate the devel-opmentof lateral root and crown root through controlling auxin influx and efflux. Auxin signal transduction, which affects the root sys-tem, is regulated by TIR1、Aux/IAA and ARF. Besides the distrubition of auxin is influenced by acting with other plant hormones. However,these cloned root shape genes in rice is still insufficient, and the outline of molecular regulation networkof auxin is not clear. Therefore,it is important to further understand molecular mechanism of auxin in rice root by screening and collecting rice auxin mutants with root mutations.【期刊名称】《中国稻米》【年(卷),期】2014(000)004【总页数】8页(P1-8)【关键词】水稻;根形态建成;生长素;基因;分子机制【作者】康书静;钱前;朱丽【作者单位】中国水稻研究所水稻生物学国家重点实验室,杭州 310006; 杭州师范大学生命与环境科学学院,杭州310036;中国水稻研究所水稻生物学国家重点实验室,杭州 310006;中国水稻研究所水稻生物学国家重点实验室,杭州 310006【正文语种】中文【中图分类】S511植物的根具有吸收、固着、合成、储藏和繁殖等生理功能,是植物维持正常生长发育不可缺少的器官。

论文第50卷第11期 2005年6月水稻全基因组R基因鉴定及候选RGA标记开发汪旭升①吴为人①②*金谷雷②朱军①(①浙江大学农业与生物技术学院生物信息学研究所, 杭州 310029; ②福建农林大学作物科学学院, 福州 350002.*联系人, E-mail: wuwr@)摘要用45个已知功能的植物抗病(R)基因序列对粳稻全基因组序列进行搜索, 共找出2119个R基因同源序列或类似物(RGA), 表明RGA在水稻基因组中成簇存在, 呈非随机分布. 采用隐马尔柯夫模型(HMM), 将这些RGA按其功能域分成了21类. 将粳稻的RGA与籼稻的基因组序列进行比较, 共找到702个两亚种间等位的RGA, 并发现其中有671个(占95.6%)RGA的基因组序列(包括编码区和非编码区)在两亚种间存在长度差异(InDel), 表明水稻RGA在两亚种间存在很高的多态性. 通过在InDel两侧设计引物并进行e-PCR验证, 共开发出402个基于PCR的、表现为共显性的候选RGA标记. 这些候选标记在两亚种间的长度差异在1~742 bp之间, 平均为10.26 bp. 有关数据均可从我们的网站(/RGAs/index.html)上获得.关键词水稻抗病基因RGA多态性分子标记植物抗病(R)基因是决定寄主植物对病原菌专化性识别并激发抗病反应的基因, 与病原菌的无毒基因互补. 经典遗传学认为, 植物与病原菌间相互作用的遗传机制是“基因对基因”, 并提出了配体-受体模型来解释这一学说[1,2]. 自1992年以来, 利用图位克隆和转座子标签法, 已经在水稻、拟南芥、玉米、烟草、亚麻等植物中克隆了40多个R基因[3]. 研究发现, 这些R基因存在一些共同的结构. 根据其蛋白结构及在细胞中的位置, R基因大致可分为5类[4,5]: (ⅰ) NBS-LRR, 是含有核苷酸结合位点(NBS)和富亮氨酸重复(LRR)的胞内受体蛋白基因, 包括2个亚类: (1) TIR-NBS-LRR, 以拟南芥的RPP5基因、烟草的N基因及亚麻的L6和M基因为代表; (2) CC-NBS-LRR, 以拟南芥的RPS2和RPM1基因、番茄的I2基因及大麦的Mla1基因为代表. (ⅱ) 细胞间的苏氨酸/丝氨酸蛋白激酶(PK)基因, 包括番茄的Pto基因和大麦的Rpg1基因. (ⅲ) LRR-TM, 是N端存在一个胞外LRR, C端具有由疏水氨基酸组成的跨膜区的受体蛋白基因, 包括番茄抗叶霉病的基因Cf-2, Cf-4, Cf-5和Cf-9等. (ⅳ) PK-LRR-TM, 除含有LRR-TM结构外, 还具有PK结构, 包括水稻的Xa-21基因和拟南芥的FLS2基因. (ⅴ) SA-CC, 包括拟南芥的RPW8.2和RPW8.1基因. 此外, 还有玉米的Hm1及Hsl Pro-1和Asc等其他结构域的R基因.R基因是一个庞大的基因家族. 尽管已经克隆了40多个R基因, 但对R基因的了解还非常有限. 目前, 对拟南芥和水稻的基因组测序工作皆已基本完成. 水稻籼、粳2个亚种的基因组草图已经完成[6,7], 而且粳稻的1号、4号和10号3条染色体已经发布了精细图[8~10]. 这些成果为在整个基因组水平上研究R基因提供了契机. 利用拟南芥基因组的测序结果, Meyers等人[11]分析了NBS-LRR型R基因在拟南芥基因组中的分布. 对水稻基因组序列的初步分析显示, 水稻基因组中存在大量的R基因[6~7], 且往往成簇存在[12~14]. Monosi等人[15]发现在水稻中存在近500个NBS-LRR的基因, 但没有发现TIR的基因. Chelkowski等人[16]和Koczyk等人[17]利用18个已知的R基因分别对拟南芥和粳稻基因组序列进行分析, 发现拟南芥和水稻分别存在549和1744个R基因, 其中水稻的R基因中有597个属于NBS-LRR类型. 可以看出, 目前这些基于基因组序列的研究主要都集中在对NBS-LRR型R基因的分析上.分子标记是现代遗传学研究的有力工具. 自1980年首次提出分子标记的概念以来[18], 分子标记已广泛应用于遗传图谱构建、基因定位、基因克隆、基因组比较、遗传多样性分析、标记辅助育种等领域的研究[19~21]. 利用R基因类似物(RGA)作探针, 可以检测相应座位上的限制性片段长度多态性(RFLP), 从而开发成为RFLP标记, 常称为RGA标记. 由于RGA本身可能就是潜在的R基因, 而且R基因常常成簇分布于基因组中, 因此RGA标记对于R基因的克隆和标记辅助选择可能具有特别的应用价值. 但是, 由于RGA标记是基于RFLP分析技术的, 操作上比较麻烦, 因此目前应用得并不多.第50卷第11期 2005年6月论文本研究利用已公布的籼稻和粳稻的基因组序列, 采用生物信息学的方法, 通过收集目前所有已知的R 基因序列, 对水稻基因组中RGA的数目、分布和类型进行了更为详尽的分析, 以期在全基因组水平上加深对水稻R基因的了解. 同时, 对RGA在水稻2个亚种间进行了遗传多态性(SNP和InDel)比较、引物设计和e-PCR验证, 为开发方便实用的基于PCR 技术的新型RGA标记奠定基础.1材料与方法(ⅰ) 基因组及蛋白质序列的来源. 从TIGR网站(/)和北京基因组学研究所网站(/)分别下载粳稻(Nipponbare)和籼稻(93-11)的基因组及蛋白质序列, 它们的更新时间皆为2004年4月. 所有数据的处理和分析皆在IBM P650的服务器上完成, 使用IBM AIX的Unix 操作系统.(ⅱ) 水稻RGA的搜索. 搜集已报道的45个R 基因, 然后用它们对粳稻蛋白质数据库进行BLASTP[22]搜索(参数E<+10−10, 最小长度为该基因的80%), 获得所有粳稻的RGA序列. 去除粳稻数据库中存在的克隆重复, 建立一个粳稻RGA蛋白数据库. 同时, 根据每个BLASTP搜索中匹配最好的结果, 得到这些粳稻RGA的核苷酸序列. 为了进一步验证得到的RGA, 我们进行候选RGA序列与TIGR发布的CDS序列进行比较, 去除不符的序列.(ⅲ) 水稻RGA的结构分类及其在染色体上的分布. 利用Hmmer程序[23]中的hmmsearch部分, 采用前面建立的功能域列表, 在新建立的数据库中搜索基因序列所包含的功能域. 利用pepcoil程序[24]分析序列中CC结构的可能性, 数值大于90%的认为具备该结构. 运用TM-HMMer[25]分析TM跨膜功能域. 依据功能域分布的情况, 对RGA进行分类, 分别统计各类RGA在不同染色体上的分布情况.(ⅳ) 2个亚种间RGA多态性的鉴定和开发. 将所有粳稻的RGA序列分别与籼稻基因组数据库进行TBLASTN[22]联配, 以确定籼稻中对应的等位基因. 为消除非等位联配, 在TBLASTN搜索中采用了严格的判别标准, 将E值设为1×10−20. 对初筛到的籼、粳稻RGA等位基因, 进一步用sim4程序[26]进行联配分析, 去除匹配率≤85%且2条序列同时间断200 bp以上的结果. 接着运用diffseq程序[27]分析SNP和InDel在RGA的基因组序列中的分布情况, 将存在InDel的作为候选的RGA标记. 以粳稻的基因组序列为模板, 在InDel位置的两侧各取100 bp的序列, 连接成一条200 bp长的模板序列, 然后利用ePrimer3程序1)在模板序列上设计引物. ePrimer3程序一般给出5对候选引物, 我们选取其中设计最合适的一对, 并要求正、反向引物分别位于InDel的左、右侧, 且扩增出的目标片段长度不大于1000 bp. 最后, 通过电子PCR(e- PCR)[28]进行验证. 对得到的水稻RGA标记进行命名,规则为以OSR开头, 后跟4个数字, 例如: OSR0255.上述步骤主要通过编写perl脚本程序来实现.2结果与分析2.1粳稻中RGA的数目、密度及其在染色体上的分布通过对粳稻蛋白质数据库的搜索, 共获得2119个RGA(表1). 它们在各染色体上的数量变化在113(3号染色体)~333个(1号染色体)之间, 平均为176个,以1, 2, 11号染色体最多. 单条染色体上RGA的平均密度变化在0.66~2.42或2.68~9.44 个/Mb之间. 无论是遗传图密度还是物理图密度, 都是以11号染色体最多, 3号染色体最少. 根据TIGR发布的拼接好的水稻基因组序列, 分析RGA在染色体上的分布情况,发现大部分RGA都以成簇形式存在(多数情况下每簇包含2~12个RGA), 如在1号染色体的AP003209克隆上发现有10个RGA.表1 粳稻中RGA在各染色体上的数量和密度染色体长度 RGA平均密度染色体/cM /MbRGA数目/cM−1 /Mb−12 157.9 39.9217 1.37 5.443 166.4 41.1110 0.66 2.684 129.6 38.2195 1.50 5.105 122.3 33.2134 1.09 4.046 126.3 31.7190 1.50 5.997 118.6 35.0125 1.05 3.578 121.2 27.6158 1.30 5.729 93.5 21.6133 1.42 6.1610 83.8 25.7113 1.35 4.4011 117.9 30.2285 2.42 9.4412 109.5 30.6126 1.15 4.12全基因组1528.8399.12119 1.395.31 2.2水稻RGA的结构分类通常将R基因分为5大类, 其中NBS-LRR是最1) /论 文第50卷 第11期 2005年6月多的一类[4,5]. 我们根据R 基因的结构与功能域, 将水稻RGA 进行了更细致的分类, 共分为21类(图1). 其中PK 类RGA(Pto , Fen , Lr10)数目最多, 占26.7% (566/2119). 第2大类是TM-LRR, 占总数的20.5% (435/2119). 需要指出的是, 在本研究中, 具有NBS 或LRR 功能域的RGA 被分成了9类, 即TM-LRR, PK-LRR, NBS-LRR, CC-NBS-LRR, CC-LRR, CC- NBS, PK-NBS-LRR, PK-NBS 和CC-PK-LRR, 因此每一类都不是最多的, 但若将它们皆计为NBS-LRR 类型, 则其数量占水稻RGA 的半数以上(1091/2119). 第1个被克隆的玉米抗圆斑病基因Hm1所代表的毒素还原酶类RGA 共发现了77个. 这类基因还与CC 结构相结合成为CC-Hm1类, 共发现3个该类型的成员. PK-NBS, CC-PK-LRR, TIR, Hs1和Pad4这几类RGA 在水稻中皆只存在一个成员, 对这些基因进行结构分析后显示, 其中大部分是假基因或没有功能的基因. Pan 等人[29]研究认为, 在双子叶和单子叶植物的分化过程中, NBS-LRR 分化成TIR-NBS-LRR 和CC-NBS-LRR 共2大类. 本研究显示, 水稻中不存在TIR-NBS-LRR 类的RGA, 这与甜菜相似[30], 但在拟南芥中已发现117个这类基因[19]. 本研究发现的水稻RGA 的有关数据可以从我们的网站(. cn/RGAs/index.html)获得.图1 水稻中RGA 的类型及其数量分布PK, 苏氨酸-丝氨酸蛋白激酶; TM, 跨膜蛋白; LRR, 富亮氨酸重复; CC, 卷曲螺旋结构; NBS, 核苷酸结合位点; Hm1, 玉米Hm1基因; CHORD, 富半胱氨酸-组氨酸结构域; TIR, 白细胞介素-1受体; Mlo,Asc, Hs1, Pad4分别代表各自基因的特有结构域2.3 RGA 在水稻亚种间的多态性通过用粳稻RGA 序列对籼稻基因组序列进行TBLASTN 联配, 在籼稻上找到1860个 R 基因的同源序列. 经过人工分析后去除重复的或匹配不好(匹配序列长度<80 bp, 一致性<40%)及与TIGR 数据库中CDS 序列不符的同源序列, 得到861个同源序列. 进一步去除位于不同染色体的非等位基因, 最终获得了702个在籼、粳间等位的RGA. 用sim4程序对这702个RGA 序列进行分析, 发现有671个(占95.6%)在籼、粳间存在InDel 的现象, 说明在籼粳亚种间RGA 存在很高的长度多态性. 用ePrimer3程序在InDel 两侧设计PCR 引物, 并进行e-PCR 验证, 选出能够获得惟一预期扩增产物的引物对, 最终得到402个候选的水稻亚种间RGA 标记. 有269个多态的RGA 未能开发成候选标记, 其原因可能是: (ⅰ) 一些RGA 间的结构相似性, 使得引物的特异性不强, 不能得到惟一的扩增产物; (ⅱ) 我们将e-PCR 产物的长度限制在1000 bp 以内, 有些RGA 的扩增产物可能过大而不能入选; (ⅲ) 引物是依据粳稻Nipponbare 的基因组序列设计的, 有些在籼稻93-11上未能完全匹配. 这些候选RGA 标记的有关信息(包括标记的引物、序列、所在粳稻Nipponbare 的BAC 克隆和籼稻93-11的Scaffold 等)都在我们的网站(. cn/RGAs/index.html)上发布. 根据TIGR 发布的拼接好的水稻基因组序列, 对候选RGA 标记进行了物理定位. 结果显示, 跟全体RGA 的情况一致, 候选RGA 标记在基因组中的分布也是非随机的, 表现为“成簇”分布的现象(图2). 有些染色体区域(如1号染色体的长臂)出现大片的空缺.候选RGA 标记的等位基因间长度差异(LD)变化在1~742 bp 之间, 平均长度为10.15 bp, 呈指数分布, 大部分(68.16%)<5 bp; 24.88%落在5~30 bp 之间; 仅6.96%>30 bp(图3). 值得指出的是, 我们发现有14个RGA 在2个亚种间的长度差异超过1 kb, 其插入序列都具有独立完整的基因结构. 同源性分析显示, 这14个插入序列的基因功能与受体蛋白密切相关. 由于R 基因本身就是一类受体蛋白, 因此这种在R 基因中插入与受体蛋白相关的基因的现象是否隐含着某种重要的生物学机制, 是一个令人感兴趣的问题.3 讨论本研究通过序列同源性比较结合功能域位点分析, 共发现了2119个RGA, 说明水稻基因组中R 基因的数量是十分丰富的, 是一个非常庞大的基因家族. 当然, 在这些RGA 中, 除了包含R 基因外, 还可能包含没有功能的基因或假基因. 为了鉴定其中哪些是真正的R 基因, 我们把所有的RGA 同已发布的第50卷 第11期 2005年6月论 文图2 候选RGA 标记在水稻基因组上的分布横坐标是物理图位置, 纵坐标是每Mb 所含RGA 的个数. 两斜杠表示染色体终止的位置表示着丝粒的位置32127个水稻全长cDNA [31]进行BLAST 分析, 结果有1851个RGA 能够很好地与cDNA 匹配, 因而可以认为它们可能是真正的R 基因(当然不排除其中有些可能是可表达的假基因). 剩余的268个RGA 可能存在3种情况: (ⅰ) 是cDNA 数据库中未包括的基因, 因为水稻中报道有约5万个基因; (ⅱ) 是不表达的假基因; (ⅲ) 是特定病原菌诱导表达的基因. 随着水稻全长cDNA 数据库的不断充实和完善, 这部分RGA 的身份将得到进一步的鉴别. 将来的挑战是对水稻中所有R 基因的功能阐明. 利用生物信息学的方法在全基因组范围内获取RGA 的有关信息, 将大大促进对R 基因的功能研究.论 文第50卷 第11期 2005年6月图3 候选RGA 标记在2个亚种间的长度差异(LD)的频率分布其中LD >26的30个标记未标出传统的RGA 标记是一种RFLP 标记, 应用上不方便, 而且由于开发上成本较高, 所以数量上十分有限. 本研究利用水稻籼、粳亚种的基因组测序数据和生物信息学手段, 开发出了基于PCR 技术的候选RGA 标记, 这将使RGA 长度多态性成为一种实用的分子标记. 我们用相似的方法已成功开发出水稻内含子长度多态性(ILP)标记(结果未显示). 经实验分析, 发现水稻ILP 标记具有明显的亚种特异性. 据此推测, 本研究基于籼、粳亚种间序列比较而开发的候选RGA 标记也将具有较高的亚种特异性. 该特性可望使RGA 标记在水稻亚种间杂交育种和亚种间杂种优势利用方面具有重要的应用价值. 另外, 已知RGA 在水稻基因组中呈簇状非随机分布, 而本研究开发出来的候选RGA 标记在基因组上的分布对全体RGA 的分布具有很好的代表性(图3). 而且, RGA 标记本身就是候选的R 基因. 因此, 利用RGA 标记将有助于快速定位R 基因, 加快R 基因定位和图位克隆的进程.致谢 本工作为国家高技术研究发展计划(批准号: 2003AA207160, 2002AA234031)和福建省自然科学基金(批准号: B9910011)资助项目.参 考 文 献1Flor H H. The complementary genic systems in flax and flax rust. Adv Genet, 1956, 8: 29~542 Flor H H. Current status of the gene-for-gene concept. Annu RevPhytopathol, 1971, 9: 275~2963 Dangl J L, Jones J D. Plant pathogens and integrated defenseresponses to infection. Nature, 2001, 411: 826~833 4 Hammond-Kosack K E, Jones J D G. Plant disease resistancegenes. Annu Rev Plant Physiol Plant Mol Biol, 1997, 48: 575~607 5 Jones J D. Putting knowledge of plant disease resistance genes towork. Curr Opin Plant Biol, 2001, 4: 281~2876 Goff S A, Ricke D, Lan T H, et al. A draft seqeunce of the ricegenomes (Oryza sativa L. ssp. japonica ). Science, 2002, 296: 92~100 7 Yu J, Hu S, Wang J, et al. A draft sequence of the rice genome(Oryza sativa L. ssp. indica ). Science, 2002, 296: 79~928 Sasaki T, Matsumoto T, Yamamoto K, et al. The genome sequence and structure of rice chromosome 1. Nature, 2002, 420: 312~3169 Feng Q, Zhang Y, Hao P, et al. Sequence and analysis of rice chromosome 4. Nature, 420: 316~32010 The Rice Chromosome 10 Sequencing Consortium. In-depth viewof structure, activity, and evolution of rice chromosome 10. Science, 2003, 300: 1566~156911 Meyers B C, Kozik A, Griego A, et al. Genome-wide analysis ofNBS-LRR encoding genes in Arabidopsis. Plant Cell, 2003, 15: 809~83412 Meyers B C, Dickerman A W, Michelmore R W, et al. Plantdisease resistance genes encode members of an ancient and diverse protein family within the nucleotide-binding superfamily. Plant J, 1999, 20: 317~33213 Bai J, Pennill L A, Ning J, Lee S W, et al. Diversity in nucleotidebinding site-leucine rich repeat genes in cereals. Genome Res, 2002, 12: 1871~188414 Meyers B C, Kozik A, Griego A, et al. Genome-wide analysis ofNBS-LRR–Encoding genes in Arabidopsis . Plant Cell, 2003, 15: 809~83415 Monosi B, Wisser R J, Pennill L, et al. Full-genome analysis ofresistance gene homologues in rice. Theor Appl Genet, 2004, 109: 1434~144716 Chelkowski J, Koczyk G . Resistance gene analogues of Arabidopsisthaliana : Recognition by structure. J Appl Gen, 2003, 44: 311~321 17 Koczyk G, Chelkowski J. An assessment of the resistance geneanalogues of Oryza sativa ssp. japonica : Their presence and structure. Cell Mol Biol Lett, 2003, 8: 963~97218 Botstein D, White R L, Skolnick M, et al. Construction of agenetic linkage map in the man using restriction fragment length polymorphisms. Am J Hum Genet, 1980, 32: 314~33119 McCouch, S R, Chen X, Panaud, O. Microsatellite mapping andapplications of SSLP’s in rice genetics and breeding. Plant Mol Biol, 1997, 35: 89~9920 Coburn J, Temnykh S, Paul E, et al. Design and application ofmicrosatellite marker panels for semi-automated genotyping of rice (Oryza sativa L.). Crop Sci, 2002, 42: 2092~209921 Ponce, M R, Robles P, Micol J L. High throughput geneticmapping in Arabidopsis thaliana . Mol Gen Genet, 1999, 261: 408~41522 Altschul S, Madden T, Schaffer A, et al. Gapped BLAST andPSI-BLAST: A new generation of protein database search programs. Nucl Acids Res, 1997, 25: 3389~340223 Eddy S R. Profile hidden Markov models. Bioinformatics, 1998,14: 755~76324 Lupas A, van Dyke M, Stock J. Predicting coiled coils fromprotein sequences. Science, 1991, 252: 1162~116425 Krogh A, Larsson B, von Heijne G, et al. Predictingtransmembrane protein topology with a hidden Markov model: Application to complete genomes. J Mol Biol, 2001, 305: 567~580 26 Florea L, Hartzell G, Zhang Z, et al. A computer program foraligning a cDNA sequence with a genomic DNA sequence. Genome Res, 1998, 8: 967~974.27 Rice P, Longden I, Bleasby A J. Internet Resources: EMBOSS.Trends Genet, 2000, 16: 276~27728 Schuler G D. Sequence mapping by electronic PCR. Genome Res,1997, 7: 541~55029 Pan Q L, Wendel J, Fluhr R. Divergent evolution of plantNBS–LRR resistance gene homologues in dicot and cereal genomes. J Mol Evol, 2000, 50: 203~21330 Tian Y, Fan L, Thurau T, et al. The absence of TIR-type resistancegene analogues in the sugar beet (Beta vulgaris L.) genome. J Mol Evol, 2004, 58: 40~5331 Kikuchi S, Satoh K, Nagata T, et al. Collection, mapping, andannotation of over 28,000 cDNA clones from japonica rice. Science, 2003, 301: 376~379(2005-02-05收稿, 2005-04-25收修改稿)。