病毒性乙型肝炎中医学病因性质及命名探讨

- 格式:pdf

- 大小:162.39 KB

- 文档页数:2

一、概述乙型肝炎(Hepatitis B)是由乙型肝炎病毒(HBV)引起的传染性疾病,主要通过血液、性接触和母婴垂直传播。

乙型肝炎可分为急性乙型肝炎和慢性乙型肝炎。

中医学认为乙型肝炎属于“黄疸”、“湿温”、“疫毒”等范畴。

中医治疗乙型肝炎强调辨证论治,注重调理阴阳、疏肝解郁、清热解毒、健脾利湿等治疗方法。

以下为乙型肝炎的中医治疗方案。

二、中医辨证论治1. 湿热蕴结证症状:发热,恶寒,乏力,恶心呕吐,食欲不振,黄疸,皮肤瘙痒,小便黄赤,大便溏泄,舌红苔黄腻,脉滑数。

治法:清热解毒,利湿退黄。

方药:茵陈蒿汤加减。

药物组成:茵陈、栀子、大黄、黄柏、黄芩、白术、茯苓、泽泻、甘草。

2. 肝郁脾虚证症状:胁肋胀痛,胸闷不舒,乏力,食欲不振,恶心呕吐,腹胀,大便溏泄,舌淡苔薄白,脉弦细。

治法:疏肝解郁,健脾利湿。

方药:逍遥散加减。

药物组成:柴胡、白芍、当归、白术、茯苓、甘草、薄荷、生姜。

3. 瘀血阻络证症状:胁下痞块,刺痛不移,面色晦暗,肌肤甲错,舌质紫暗,脉涩。

治法:活血化瘀,疏肝解郁。

方药:血府逐瘀汤加减。

药物组成:桃仁、红花、川芎、当归、赤芍、牛膝、柴胡、枳壳、甘草。

4. 脾肾阳虚证症状:面色苍白,形寒肢冷,腰膝酸软,食欲不振,恶心呕吐,大便溏泄,舌淡苔白,脉沉细。

治法:温阳健脾,益肾利湿。

方药:附子理中汤加减。

药物组成:附子、干姜、人参、白术、甘草、茯苓、泽泻。

5. 气阴两虚证症状:乏力,口干口渴,五心烦热,盗汗,头晕目眩,舌淡红苔少,脉细数。

治法:益气养阴,清热解毒。

方药:参苓白术散加减。

药物组成:人参、白术、茯苓、甘草、山药、扁豆、莲子、甘草。

三、中医外治法1. 针灸疗法(1)体针:取肝俞、胆俞、脾俞、肾俞、足三里、太冲、阳陵泉等穴位,采用泻法。

(2)耳针:取肝、胆、脾、肾、皮质下、内分泌等穴位,采用埋针法。

2. 拔罐疗法取肝俞、胆俞、脾俞、肾俞、足三里等穴位,采用走罐法。

3. 灸法取肝俞、胆俞、脾俞、肾俞等穴位,采用温和灸法。

慢性乙型肝炎的中医辨证论治【摘要】慢性乙型肝炎是由于正气亏损、外感湿热疫毒、六淫七情、饮食劳倦所伤。

基本病机是湿热毒邪长期羁留,损肝传脾,脾气受损,运化无权而致脾虚肝郁,湿遏阳气,热伤阴血,久必及肾形成肝肾阴虚、瘀血阻络。

中医辨证分为湿热蕴结、肝郁脾虚、肝肾阴虚、瘀血阻络、脾肾阳虚和疫毒潜伏六种证候类型,分而治之。

【关键词】慢性乙型肝炎;中医药疗法;辨证论治慢性乙型肝炎(以下简称慢乙肝)是介于急性肝炎和肝硬化中间阶段的一个由乙型肝炎病毒(HBV)感染后严重危害人类健康的疾病。

世界卫生组织报道全球约20亿人感染过HBV,其中3.5亿人为慢性HBV感染者;而我国目前被称为肝炎大国,约10%的人感染过HBV,其中300万以上的人为慢性HBV感染者,而慢性HBV感染者大约有15%-25%的患者将过早地死于肝硬化或肝癌。

因此,对慢乙肝的治疗显得尤为重要。

单纯西医治疗仍存在很多问题需要解决,如抗病毒治疗和抗纤维化治疗等,而中医以辨证论治为特色,在慢乙肝的综合防治中占有一席之地,现介绍如下:1.病因病机祖国医学认为慢乙肝是由湿热疫毒、六淫七情、饮食劳倦所伤且与正气亏损密切相关。

基本病机是湿热毒邪长期羁留,损肝传脾,脾气受损,运化无权而致脾虚肝郁、湿邪内阻、湿邪遏阳伤气、热邪伤阴耗血、灼津成瘀,形成肝肾阴虚、瘀血阻络的证候。

若经久不愈,则最终导致肝脾肾三脏及气血阴阳俱虚,痰、瘀、水互结而成单腹胀、水臌或血臌,即肝硬化或肝癌。

2.辨证论治根据1991年中国中医药学会内科肝病专业委员会天津会议《病毒性肝炎中医辨证标准》[1],结合慢乙肝的临床证候特点,分型论治如下:2.1 湿热蕴结型慢乙肝活动期由于湿热羁留,余毒难清,正气耗伤,正虚为本,邪毒为标。

根据临床湿热孰轻孰重比例可分以下2型(热盛柴芪大黄茵,白栀草车车草苓)2.1.1 热毒炽盛(热重于湿)证低热、身目俱黄、恶心厌油、口干口苦、心烦易怒、纳呆便干、小便黄赤、舌红、苔黄腻,脉弦滑数,血清检测HBSAg、SGPT、IgG均显著升高[2]。

病毒性肝炎病毒性肝炎是由多种肝炎病毒所引起的传染病,现已知有甲型、乙型、丙型、丁型和戊型等不同类型。

甲型与戊型肝炎病毒主要由于污染的水或食物通过消化道传染而致病;乙型肝炎病毒可由血液传播,或接触传播和母婴传播;丙型肝炎病毒乃经血传播;丁型肝炎只在乙肝病毒存在情况下才造成感染。

临床表现有黄疸型与非黄疸型两种类型,分别属于中医学的“黄疸”和“胁痛”范畴。

多因脾胃素弱,外受时邪湿热,加之饮食不慎或嗜好饮酒,多食油腻,以致湿郁热蒸,脾失健运,肝失疏泄而发病。

如迁延不愈,湿热逗留,肝脾两伤,气滞血瘀,则可酿成慢性。

少数重症肝炎(暴发型肝炎)符合中医学“急黄”范围,其病势急骤,热毒炽盛,每易迅速内陷营血,预后多差,需中西医综合治疗,及时抢救。

【诊断】1 .本病具有传染性较强、传播途径复杂、流行面广泛、发病率较高等特点。

2 .有与病毒性肝炎患者密切接触史(潜伏期:甲型肝炎2〜4周,平均1个月左右;乙型肝炎4周〜6个月,丙型肝炎2〜26周,戊型肝炎2~9周,丁型肝炎2〜11周),或有进食污染之食物或饮水史,或有近期输血史。

3 .急性肝炎之主要症状和体征乏力,纳呆,恶心,腹胀,肝脏肿大,质软或充实,多伴压痛或触痛,少数并有脾肿大。

黄疸型肝炎除上述症状外,常先有恶寒发热,持续3〜5天,自行消退,然后尿色加深,巩膜与皮肤先后出现黄疸,皮肤瘙痒,大便呈白陶土色,持续2~6周后,黄疸消退,进入恢复期。

多见于甲型病毒性肝炎。

4 .上述之主要症状与体征持续不愈,病程超过半年以上,肝功能轻度损害或正常者为慢性迁延性肝炎。

病程在1年以上,或出现肝外多脏器损害的症状,如慢性多发性关节炎、慢性肾小球肾炎等,并伴脾肿大或肝掌、蜘蛛痣、面色黝黑、毛细血管等扩张、肝功能明显异常者,为慢性活动性肝炎。

多见于乙型病毒性肝炎。

5 .反复进行肝功能检查,包括多种血清酶学检测,如谷丙转氨酶、谷草转氨酶、谷氨酰转肽酶等,及血清胆红素测定等;特异性抗原抗体检测,包括甲肝病毒免疫球蛋白M、抗乙肝病毒核心抗体免疫球蛋白M、乙肝病毒表面抗原、乙肝病毒e抗原及其相应抗体、乙肝病毒核心抗体、乙肝病毒脱氧核糖核酸多聚酶及乙肝病毒脱氧核糖核酸等。

浅谈乙型肝炎的中医治疗作者:杨硕根来源:《健康必读·下旬刊》2012年第05期【中图分类号】R256.43【文献标识码】A【文章编号】1672-3783(2012)05-0377-01乙型肝炎是临床常见的一种传染病,病程长,病势缠绵,反复难愈,危害较大,部分病人可进一步发展成肝硬化甚至肝癌。

笔者根据多年临床经验,按本病演变的不同病期,制定了清热解毒、活血化瘀、益气健脾、滋肾养肝等治法,临床用之,疗效显著。

一、清热解毒法适用于乙型肝炎初起之湿热蕴结时期,症见胁痛,口苦而粘,脘闷泛恶,颜面巩膜发黄,小便黄,大便粘滞不爽,舌质红,苔黄腻,脉滑数。

自拟虎杖解毒汤:虎杖、蒲公英、贯众、绵茵陈、田基黄、滑石、泽泻、栀子、大黄。

例一:熊某,男,25岁,2006年4月10日诊,患者半年前患急性黄疸型肝炎经治疗好转,近一月来,自觉乏力、口苦、右胁胀痛、纳呆、大便粘滞不爽、小便黄、苔黄厚腻、脉弦滑数。

体检:肝肋缘下1cm,质软无压痛,脾未扪及,巩膜中度黄染。

肝功能检查:ALT191u,AST89u,TBIL120u,DBIL85u,IBIL35u,HBsAg+,HBeAg+,抗-HBc+。

诊为乙型肝炎,中医辨证属湿热蕴毒,治当清热解毒,兼以利湿。

处方:绵茵陈、郁金、虎杖、贯众、田基黄、滑石、泽泻、柴胡、大黄等。

服上方20余剂,湿热之邪大减、诸症均有改善,肝功能检查正常。

后以本方加减,经近三个月的治疗,乙肝DNA检查转阴,随访半年,未见复发。

按:慢性乙型肝炎病程长,缠绵难愈,与湿热疫毒之邪相似,故祖国医学认为乙肝病毒属于一种湿热疫毒,故清热解毒法应贯穿于治疗乙型肝炎的始终。

方中虎杖、蒲公英、贯众、田基黄清热利湿解毒退黄,滑石、泽泻利湿于下,使湿从小便而出,栀子清泄三焦之热,大黄降泄瘀热,此方重点攻邪,以期达到邪祛正安的目的。

二、活血化瘀法适用于乙型肝炎急性期过后所致的慢性迁延性肝炎或慢性活动性肝炎。

症见两胁胀痛,或呈刺痛,痛处固定,甚至肋下可触及痞块,舌紫暗或有瘀点瘀斑,脉弦涩。

中医中对甲肝乙肝丙肝丁肝戊肝的解释甲肝、乙肝、丙肝、丁肝、戊肝被称为五种病毒性肝炎,是由不同的病毒侵入肝细胞引起的疾病。

在中医中,肝主疏泄,肝经上下贯通人体五脏六腑,如果肝气不畅、阻塞,就会导致肝脏功能障碍,引发各种肝病,包括五种病毒性肝炎。

甲肝是由甲型肝炎病毒引起的急性肝炎,病程较短,多数患者能在数周内康复。

中医认为甲肝主要与脾胃不和有关,脾气虚弱,能量不足,导致肝失疏泄功能,引起肝胆湿热,导致黄疸、腹泻、纳呆等症状。

治疗甲肝应以中药清热解毒、疏肝解郁为主,同时应控制脾胃之气,增强免疫力,促进肝脏的修复。

乙肝是由乙型肝炎病毒引起的肝病,大多数患者病程较长,症状较严重。

中医认为乙肝主要与肝肾不交有关,肝经受阻,导致肝失疏泄功能,促使毒素积聚在肝脏内。

治疗乙肝应以中药清热解毒、活血化瘀为主,同时应增加膳食营养,减轻肝脏的负担,保持肝功能稳定,控制病情发展。

丙肝是由丙型肝炎病毒引起的肝病,病程也较长,症状比甲肝乙肝更为严重。

中医认为丙肝主要与肝胆木乘不和有关,如情志失调、过度疲劳、长期压力等,导致肝胆功能失调,引起肝火旺盛,导致肝脏发炎。

治疗丙肝应以中药清热解毒、活血化瘀为主,同时应控制情绪、减轻压力,增强肝脏的免疫力,促进肝细胞的修复。

丁肝和戊肝是由丁型肝炎病毒和戊型肝炎病毒引起,症状较轻,多数患者可自行恢复。

中医认为丁肝和戊肝主要与情志失调、饮食不当、疲劳等有关,导致阴阳失衡,促使肝阴亏损,引起肝阳上亢,导致肝火旺盛,产生黄疸、腹泻等症状。

治疗丁肝和戊肝应以中药清热解毒、滋阴潜阳为主,同时应遵守规律的膳食,增强体力,促进肝脏的自我修复。

综上所述,五种病毒性肝炎在中医理论中主要与肝失疏泄、肝肾不交、肝胆木乘、阴阳失衡等有关,治疗应以中药为主,同时要调节情绪,保持营养均衡,增强体力,促进肝脏的自我修复能力,有助于加速痊愈。

同时,应该注重预防病毒性肝炎的传播,加强体育锻炼,提高自身免疫力,避免饮酒过度等不良生活习惯,维护自己的肝脏健康。

关于中药治疗病毒性乙型肝炎的研究探讨【摘要】病毒性肝炎具有发病率高、病程长、难治愈、易反复等特点,并且国内外尚未研发出特效治疗方法或药品。

我国中医药学总结出了大量的单方、复方的宝贵药剂,为现代医药学研究治疗病毒性乙型肝炎提供了很好的基础,显示出了其独特的优势和效用。

【关键词】中药治疗;病毒性乙型肝炎;研究病毒性乙型肝炎是一种嗜肝dna病毒感染人体后引起急性、慢性乙型肝炎、重型肝炎或成为无症状病毒携带者,迁延难愈,可发展成为肝硬化、肝癌等,给人体健康带来极大危害。

目前全世界大约有二十亿的病毒感染者,其中3.5亿为慢性乙型肝炎患者,每年有30-50万人死于乙型肝炎引起的肝硬变或肝癌,对其发病机理至今尚未彻底明了。

根据病毒性乙型肝炎的发病特征以及临床症状,中医将其划归到“黄疸”、“胁痛”、“郁证”、“症积”等范畴之中,按照中医理论,病毒性乙型肝炎是由于湿热疫毒内侵,邪伏血分,进而导致正气亏损、气血失调。

经过医药工作者多年坚持不懈的努力,在体内、体外对中药进行抗病毒、降酶、提高免疫功能、保肝护肝及有效成分控制等方面取得了显著的成绩,生产出包括口服液、颗粒剂、胶囊剂、丸剂、片剂、针剂及外用药等对病毒性乙型肝炎有效的单方、复方、有效成分制剂。

它们在抑制乙型肝炎病毒复制、消除炎症、恢复肝功能、抗肝脏纤维化、改善肝脏血液供应、降酶、退黄、调节机体免疫功能、恢复机体平衡等方面发挥着重要的作用。

1单方中药治疗对病毒性乙型肝炎具有抑制作用的单方中药主要有:黄芪、大青叶、栀子、贯众、玄参、白术、黄连、茯苓、吴茱萸、丹皮、生地、赤芍、葛根、两面针、鸡骨草、北野菊、紫草、白茅根、巴戟天、半边莲、半夏、荔枝核、枸杞子、黄精、夏枯草、何首乌、皂角刺、青蒿以及蟾蜍皮等;金银花、绞股蓝、五味子、猪苓、苦参、桃仁、灵芝、水飞蓟、甘草、龙胆草、三七、鸡内金、川芎以及红花等则具有明显降低血清转氨酶的功效,并且还有助于肝功能的改善;虎杖、马鞭草、黄芩、女贞子、茵陈、鱼腥草、金钱草、白花蛇舌草、连翘、大黄、黄柏、郁金、败酱草、蒲公英、柴胡、板蓝根、丹参以及甘蓝等不但可以对病毒性乙型肝炎有效发挥抑制性作用,同时可以显著减低血清转氨酶,并具有改善肝功能的功效。

慢性乙型肝炎的中医治疗慢性乙型肝炎是由乙型肝炎病毒(HBV)感染引起,以肝脏炎症为主要表现的全身性传染性疾病。

中医古籍中无“肝炎”病名,但根据其发病特点及临床表现,应属中医的“疫毒”、“黄疸”、“胁痛”等病证范畴。

一、病因病机乙肝病毒为疫毒之邪,首犯肌肤,入于血分,深藏于肝。

肝为五脏之一,五脏藏精气而不泻,若邪伏于肝,则难自净,是以难治。

乙肝病毒发于外则表现为湿热,湿热疫毒之邪内侵,导致肝脏疏泄功能失调,气机郁滞,横逆犯脾;脾失健运,易生痰湿,湿邪再困脾土,呈脾虚肝旺之象;久病累及于肾,而致脾肾阳虚;或湿热蓄积日久,入血入络,出现气滞血瘀或瘀血阻络,最终引起脏腑功能紊乱、气血阴阳失调。

湿、热、毒、瘀、痰等病理产物在本病的发展过程中可互为因果,导致病情持续发展和迁延不愈。

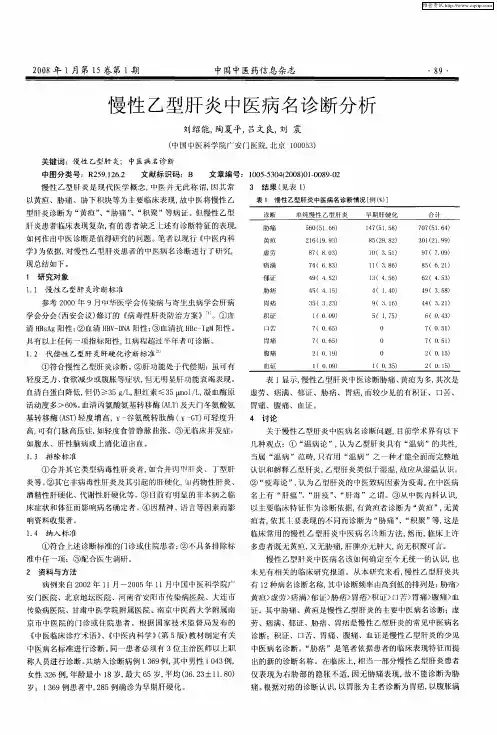

二、常见中医证型中医辨证分型建立在病因病机和临床症状基础上,根据1991年内科肝病专业委员会天津会议《病毒性肝炎中医辨证标准(试行)》,慢性迁延性肝炎及慢性活动性肝炎分为五个证型:湿热中阻证、肝郁脾虚证、肝肾阴虚证、瘀血阻络证、脾肾阳虚证。

有学者对国内外近40年来有关中医药治疗慢性乙型肝炎涉及中医证型的临床研究文献进行统计和评价,结果显示出现频次居于前8位的证型是肝郁脾虚、肝肾阴虚、脾肾阳虚、瘀血阻络、湿热中阻、肝胆湿热、气滞血瘀、肝郁气滞。

其中肝胆湿热和肝郁脾虚两种证型在慢性乙型肝炎患者中位列主要的证型,且二者也是慢性乙型肝炎临床最常见相兼证型。

三、辨证施治在长期的临床实践中,鉴于慢性乙型肝炎中医辨证以肝胆湿热和肝郁脾虚两种证型为主要证型,我们提出以“清热利湿”、“疏肝实脾”为主线,再根据不同证型的兼挟症候,虚实轻重,适当加减,从而达到治疗目的。

(1)清热利湿在慢性乙型肝炎的发病过程中,湿热常贯穿其始终。

患者可伴有消化道症状,如纳呆、恶心、腹胀、肢倦、口苦等,部分患者把这些症状归结为胃病,耽误了病情,中医病机责之于湿热疫毒蕴结中焦脾胃;若患者出现身目黄染、尿黄等黄疸表现,中医病机则为湿热熏蒸,肝胆疏泄失常,胆汁不循常道,溢于肌肤。