中医学教案病因

- 格式:ppt

- 大小:1.54 MB

- 文档页数:12

《中医学教案病因》课件第一章:病因概述1.1 定义:病因是指导致疾病发生的原因,包括外感六淫、内伤七情、饮食不节、劳逸过度、痰饮、瘀血、结石等。

1.2 病因的分类:外感病因、内伤病因、病理产物性病因。

1.3 病因的诊断:望、闻、问、切四诊合璧,全面分析病因。

第二章:外感病因2.1 风邪:感冒、头痛、发热、咳嗽等。

2.2 寒邪:感冒、关节痛、腹痛、腹泻等。

2.3 暑邪:发热、口渴、心烦、尿黄等。

2.4 湿邪:关节肿痛、腹胀、腹泻、水肿等。

2.5 燥邪:咳嗽、口干、皮肤干燥、大便干燥等。

2.6 火邪:发热、口渴、咽喉肿痛、便秘等。

第三章:内伤病因3.1 七情:喜、怒、忧、思、悲、恐、惊。

3.2 饮食不节:食积、厌食、肥胖、糖尿病等。

3.3 劳逸过度:疲劳、失眠、健忘、阳痿等。

3.4 痰饮:咳嗽、哮喘、胸闷、水肿等。

3.5 瘀血:疼痛、肿块、出血、肤色暗沉等。

第四章:病理产物性病因4.1 结石:肾结石、胆结石、膀胱结石等。

4.2 肿瘤:良性肿瘤、恶性肿瘤。

4.3 湿热:黄疸、带下、淋证等。

4.4 毒邪:中毒、疮疡、传染性疾病等。

第五章:病因的防治5.1 预防:增强体质,提高免疫力。

5.2 治疗:针对病因进行治疗,调整阴阳平衡。

第六章:季节与地域因素6.1 季节对病因的影响:春温、夏热、长夏湿、秋燥、冬寒。

6.2 地域对病因的影响:山区多风湿、海边多风寒、内陆多干燥。

6.3 环境对病因的影响:气候变化、环境污染。

第七章:遗传与体质因素7.1 遗传因素:家族病史、基因遗传。

7.2 体质因素:气虚、血瘀、阳虚、阴虚等不同体质类型。

7.3 体质与病因的关系:体质决定病因的易感性。

第八章:现代生活方式与病因8.1 生活压力:精神压力、工作压力。

8.2 熬夜与现代疾病:失眠、高血压、糖尿病。

8.3 缺乏运动与肥胖:运动不足、体重管理不当。

第九章:药物与治疗因素9.1 药物因素:药物副作用、药物相互作用。

9.2 治疗方法的选择:中医、西医、中西医结合。

中医内科学-腹痛教案一、教学目标1. 理解腹痛的定义和病因。

2. 掌握中医对腹痛的诊断和治疗方法。

3. 能够分析腹痛的病情,给出合理的治疗建议。

二、教学内容1. 腹痛的定义和病因2. 中医对腹痛的诊断中医通过望、闻、问、切四诊合参,对腹痛进行诊断。

重点观察腹痛的部位、性质、伴随症状等。

3. 中医对腹痛的治疗方法治疗方法包括疏肝理气、温中散寒、清热解毒、消食导滞等。

常用中药有柴胡疏肝散、理中丸、大承气汤等。

三、教学方法1. 讲授法:讲解腹痛的定义、病因、诊断和治疗方法。

2. 案例分析法:分析典型腹痛病例,引导学生运用中医理论进行诊断和治疗。

3. 小组讨论法:分组讨论腹痛的诊断和治疗方法,促进学生之间的交流和合作。

四、教学评估1. 课堂提问:检查学生对腹痛定义、病因和治疗方法的掌握情况。

2. 病例分析:评估学生运用中医理论进行腹痛诊断和治疗的能力。

3. 小组讨论报告:评估学生在小组讨论中的参与度和思考深度。

五、教学资源1. 教材:《中医内科学》相关章节。

2. 案例资料:典型腹痛病例。

3. 教学课件:展示腹痛的定义、病因、诊断和治疗方法。

六、教学时间1课时(45分钟)七、教学步骤1. 导入:简要介绍腹痛在中医内科学中的重要性。

2. 讲解腹痛的定义和病因。

3. 讲解中医对腹痛的诊断方法。

4. 讲解中医对腹痛的治疗方法。

5. 分析典型腹痛病例,引导学生运用中医理论进行诊断和治疗。

6. 课堂提问,检查学生对腹痛知识的掌握情况。

八、作业布置1. 阅读《中医内科学》相关章节,加深对腹痛知识的理解。

2. 分析案例资料,巩固腹痛的诊断和治疗方法。

九、课后反思2. 针对学生的掌握情况,优化教学内容和教学方法。

3. 关注学生的学习反馈,提高教学质量。

十、教学拓展1. 腹痛的现代医学观点:了解现代医学对腹痛的诊断和治疗方法。

2. 腹痛的临床案例分析:分析实际病例,提高学生的临床诊断和治疗能力。

六、教学评估1. 课后作业:设计一份针对腹痛症状的中医诊断和治疗作业,要求学生结合课堂所学,分析案例,提出诊断和治疗方案。

《中医学基础》教案《中医学基础》教案一、文章类型与目标受众本文将呈现一份《中医学基础》教案,旨在为中医学教师提供教学指导,同时帮助学生更好地理解中医学的基本概念和理论。

本文主要面向中医学教师、学生以及对该领域感兴趣的读者。

二、关键词中医学基础、理论知识、教学方法、教学内容、实践操作。

三、教案大纲1、引言1、介绍中医学基础的重要性2、阐述中医学的基本概念和理论2、中医学的历史背景与理论体系1、中医学的起源与发展2、中医学的基本理论框架:阴阳学说、五行学说、气血理论3、中医学基础知识1、藏象理论:脏腑功能、气血运行与平衡2、经络理论:经络系统、穴位及其功能3、病因理论:六淫、七情、饮食劳逸等因素对疾病的影响4、中医诊断方法1、四诊合参:望、闻、问、切2、辨证分析:八纲辨证、脏腑辨证等5、中药与方剂1、中药基本知识:性味功能、配伍禁忌等2、方剂基本知识:组方原则、常用方剂等6、实践操作与临床应用1、针灸疗法:基本操作、穴位应用等2、推拿按摩:基本手法、常用穴位等3、方药应用:中药与方剂的实践操作7、课堂互动与问题解答1、引导学生参与讨论,加深对中医学基础知识的理解2、解答学生疑问,增强教学效果8、作业与课外阅读1、布置相关作业,巩固课堂所学知识2、推荐课外阅读材料,拓宽学生视野四、教案详细内容1、引言1、简要介绍中医学基础课程的目标和意义。

2、强调中医学基础在中医学专业中的重要地位,以及对于实践操作和临床应用的重要性。

2、中医学的历史背景与理论体系1、通过讲解中医学的起源、发展和理论框架,帮助学生了解中医学的基本概念和理论。

2、重点阐述阴阳学说、五行学说、气血理论等基本理论,并解释其在中医学中的应用。

3、中医学基础知识1、系统介绍藏象理论,包括脏腑功能、气血运行与平衡等,帮助学生了解人体生理机能的基本概念。

2、详细讲解经络理论,包括经络系统、穴位及其功能等,帮助学生理解针灸疗法的原理和操作方法。

3、分析病因理论,包括六淫、七情、饮食劳逸等因素对疾病的影响,帮助学生了解疾病的产生和预防方法。

REPORT CATALOG DATE ANALYSIS SUMMARY 中医学讲课教案DOC目录CONTENTS •中医学概述与基本原理•诊断方法与技能培养•针灸推拿治疗技术与实践•中药方剂组成与运用策略•养生保健与康复指导建议•现代医学技术在中医学领域的应用前景REPORT CATALOG DATE ANALYSIS SUMMARY01中医学概述与基本原理中医学的起源与发展春秋战国唐宋金元医巫分离,形成医学理论医学流派纷呈,学术争鸣远古时期秦汉时期明清时期医巫同源,积累医疗经验《黄帝内经》、《伤寒杂病论》等医学典籍问世温病学派崛起,中医学理论体系日臻完善03阴阳五行在中医学中的应用解释人体组织结构、生理功能、疾病发生发展规律,指导疾病诊断和治疗01阴阳学说阐述事物对立统一关系,解释人体生理病理现象02五行学说以木、火、土、金、水五种物质特性为理论依据,说明脏腑生理功能和相互关系阴阳五行学说及其应用脏腑经络理论与生理功能脏腑理论阐述人体内脏腑组织结构、生理功能及相互关系经络理论阐述人体内经络系统分布、生理功能及与脏腑的关系脏腑经络的生理功能维持人体正常生命活动,调节人体内外环境平衡包括外感六淫、内伤七情、饮食劳倦、外伤虫兽等病因阐述疾病发生、发展、变化的机理,包括邪正盛衰、阴阳失调、气血失常等病机根据患者症状、体征,四诊合参,确定证候类型,制定相应治则和治法。

包括八纲辨证、脏腑辨证、气血津液辨证等。

辨证论治原则病因、病机和辨证论治原则REPORT CATALOG DATE ANALYSIS SUMMARY02诊断方法与技能培养观察面色观察舌苔观察体态案例分析01020304面色红润表示气血充足,面色苍白或萎黄可能表示气血不足。

舌苔的颜色、厚薄、润燥等变化可以反映体内寒热、湿燥等情况。

肥胖、消瘦、浮肿等体态异常可以提示相关脏腑的病变。

结合具体病例,分析望诊在疾病诊断中的应用。

通过辨别患者语声的高低、强弱、清浊等变化,可以判断病变的性质和部位。

课程名称:中医内科授课班级:2021级中医学专业本科授课教师:[教师姓名]教学时间:2023年X月X日教学地点:中医内科教学实验室教学目标:1. 知识目标:使学生掌握感冒的基本概念、病因病机、临床表现、诊断要点、治疗原则及常用方剂。

2. 能力目标:培养学生运用中医理论分析问题、解决问题的能力,提高临床诊疗水平。

3. 情感目标:激发学生对中医内科的兴趣,增强中医临床实践意识。

教学内容:一、感冒的基本概念1. 定义:感冒是因感受风邪所致的外感疾病。

2. 分类:普通感冒、时行感冒、暑湿感冒等。

二、感冒的病因病机1. 病因:风邪为主,兼夹寒、热、湿、燥等。

2. 病机:卫表不和,营卫失和。

三、感冒的临床表现1. 发热:体温升高,或恶寒。

2. 咳嗽:干咳或痰少。

3. 头痛:头部胀痛或昏沉。

4. 肌肉酸痛:周身不适。

5. 嗅觉减退:嗅觉不灵敏。

四、感冒的诊断要点1. 症状:发热、恶寒、头痛、肌肉酸痛等。

2. 体征:舌淡红,苔薄白,脉浮数。

五、感冒的治疗原则1. 辨证论治:根据病因、病机、症状等进行辨证施治。

2. 治疗方法:解表散寒、清热解毒、化湿和中、养阴润燥等。

六、感冒的常用方剂1. 麻黄汤:解表散寒,适用于风寒感冒。

2. 银翘散:清热解毒,适用于风热感冒。

3. 桂枝汤:调和营卫,适用于营卫不和的感冒。

4. 葛根汤:解肌发表,适用于表证明显、恶寒发热的感冒。

教学过程:一、导入1. 引导学生回顾中医内科基本理论,如阴阳五行、脏腑经络等。

2. 提出问题:感冒的病因、病机、临床表现、诊断要点、治疗原则及常用方剂有哪些?二、讲解1. 讲解感冒的基本概念、病因病机、临床表现、诊断要点、治疗原则及常用方剂。

2. 结合临床案例,分析感冒的辨证施治过程。

三、讨论1. 学生分组讨论,分析感冒的病因、病机、临床表现、诊断要点、治疗原则及常用方剂。

2. 教师引导学生总结讨论结果,并给予点评。

四、实践1. 学生分组进行中医内科诊疗实践,运用所学知识对感冒患者进行辨证施治。

北京中医药大学《中医学基础》教案授课专业:中药资源、中药、护理授课教材:张登本主编《中医学基础》授课课时:72 学时北京中医药大学《中医学基础》教案教学方法:(包括课论、参观学习、电化教育、实验、实习等。

同时注明所用挂图、标本、课堂示教等)安排:(总体安排及每部分内容教学时间安排)题及课堂作业北京中医药大学《中医学基础》教案教学方法:(包括课论、参观学习、电化教育、实验、实习等。

同时注明所用挂图、标本、课堂示教等)安排:(总体安排及每部分内容教学时间安排)作业北京中医药大学《中医学基础》教案教学方法:(包括课论、参观学习、电化教育、实验、实习等。

同时注明所用挂图、标本、课堂示教等)(总体安排及每部分内容教学时间安排)题及课堂作业北京中医药大学《中医学基础》教案北京中医药大学《中医学基础》教案教学方法:(包括课论、参观学习、电化教育、实验、实习等。

同时注明所用挂图、标本、课堂示教等)教学时间五行的概念、特性(约40 分钟)五行学说的主要内容(约安排:50 分钟)(总体安排及每部分内容教学时间安排)题及课堂作业北京中医药大学《中医学基础》教案教学方法:(包括课论、参观学习、电化教育、实验、实习等。

同时注明所用挂图、标本、课堂示教等)教学时间五行学说的主要内容(约40 分钟)五行学说在中医学的应安排:用(约50 分钟)(总体安排及每部分内容教学时间安排)题及课堂作业北京中医药大学《中医学基础》教案北京中医药大学《中医学基础》教案北京中医药大学《中医学基础》教案教学内容:(包括教授的重点内容,所要解决的疑难点)第四节津液一、概念:津液是人体一切正常水液的总称。

是维持人体生命活动的一基本物质。

津:其性清稀、流动性大、布散体表、皮肤、肌肉、孔窍、渗入血脉,起滋润作用者为津。

液:其性稠厚、流动性小、灌注入骨节、脏腑、脑髓之中,起濡养作用者为液。

二、津液的生成三、津液的功能(一)滋润和濡养作用(二)化生血液(三)运输废物四、津液的输布与排泄(一)运行途径:布散全身,灌溉四旁(二)相关因素:1 、脾、肺、肾、三焦功能的正常。

中医妇科学教案

课程名称:中医妇科学

课程时间:2学时

授课对象:中医学专业学生(本科)

教学目标:

1、了解中医妇科学的基本理论;

2、掌握常见妇科病的中医诊治方法;

3、了解中西医结合治疗妇科疾病的现状;

4、掌握中医妇科学护理的方法。

教学内容:

一、中医妇科学基本理论

1、中医妇科学的历史渊源、基本理论和思想方法。

2、中医妇科病的病因、病机、诊断、治疗原则和药物治疗。

二、常见妇科病的中医诊治方法

1、月经不调的中医诊治。

2、妇科炎症的中医诊治。

3、子宫肌瘤的中医诊治。

4、不孕不育的中医诊治。

三、中西医结合治疗妇科疾病

1、中西医结合治疗妇科疾病的概念。

2、中西医结合治疗宫颈癌的方法。

3、中西医结合治疗妇科病的注意事项。

四、中医妇科学护理的方法

1、中医保健的基本概念。

2、中医妇科保健的常用方法。

3、中医妇科保健的食疗方法。

教学方法:

1、讲授法。

2、案例分析法。

3、讨论法。

4、操作演示法。

教学手段:

1、黑板、多媒体教具等。

2、模型、影片等。

3、教学实习。

评估方式:

1、平时评分。

2、期末考试。

注意事项:

1、教师应有足够的理论知识和实际经验。

2、学生应注重理论知识的学习和实际操作的练习。

3、教学内容应贴近临床实际,案例分析应具有实践性。

中医内科学课程教案一、前言1. 教学目标:使学生掌握中医内科学的基本理论、基本知识和基本技能,能够运用中医理论分析、诊断和治疗内科疾病。

2. 教学方法:采用课堂讲授、病例讨论、实验教学等方法,结合中医经典著作和现代研究成果,引导学生掌握中医内科学的基本知识和临床技能。

二、教学内容1. 第一章中医内科学概述1.1 中医内科学的定义和发展简史1.2 中医内科学的基本特点和学术价值1.3 中医内科学的诊断方法2. 第二章中医内科学的基本理论2.1 病因病机2.2 辨证论治2.3 预防与调护3. 第三章中医内科学的基本技能3.1 望诊3.2 闻诊3.3 问诊3.4 切诊4. 第四章常见内科疾病4.1 感冒4.2 咳嗽4.3 哮喘4.4 胸痹4.5 胃痛5. 第五章中医内科学临床实习5.1 实习要求和方法5.2 实习病例选择与分析三、教学安排1. 授课时间:共计32学时,每学时45分钟。

2. 授课方式:理论讲授与实践操作相结合。

四、教学评价1. 平时成绩:包括课堂提问、作业、实验报告等,占总评的30%。

2. 期末考试:包括笔试和临床操作,占总评的70%。

五、教学资源1. 教材:《中医内科学》教材及相关参考书籍。

2. 教学课件:PowerPoint课件。

3. 教学视频:相关内科疾病的诊疗视频。

4. 教学病例:临床实际病例。

5. 实验设备:望、闻、问、切诊断工具,以及其他相关实验设备。

六、教学进度计划1. 第一周:中医内科学概述2. 第二周:中医内科学的基本理论(病因病机、辨证论治)3. 第三周:中医内科学的基本理论(预防与调护)4. 第四周:中医内科学的基本技能(望诊、闻诊、问诊、切诊)5. 第五周:常见内科疾病(感冒、咳嗽)6. 第六周:常见内科疾病(哮喘、胸痹)7. 第七周:常见内科疾病(胃痛)8. 第八周:中医内科学临床实习七、教学总结本课程结束后,对学生的学习情况进行总结,分析教学过程中的优点和不足,为下一步的教学工作提供改进方向。

一、教案名称:中医基础理论课程教案(供中医本科用)第一章中医学导论二、教学目标:1. 让学生理解中医学的定义、特点和优势。

2. 让学生掌握中医学的历史发展脉络。

3. 让学生了解中医学的基本观念和思维方法。

三、教学内容:1. 中医学的定义和特点2. 中医学的历史发展3. 中医学的基本观念4. 中医学的思维方法四、教学方法:1. 讲授法:讲解中医学的定义、特点、历史发展、基本观念和思维方法。

2. 案例分析法:分析典型的中医病例,让学生更好地理解中医学的理论和实践。

五、教学步骤:1. 引入:介绍中医学的定义,引导学生了解本课程的学习内容。

2. 讲解:详细讲解中医学的特点、历史发展、基本观念和思维方法。

3. 案例分析:分析典型的中医病例,让学生将理论知识与实践相结合。

4. 总结:回顾本节课的主要内容,强调重点和难点。

5. 作业布置:让学生课后复习并完成相关的练习题。

六、教学评价:1. 课堂问答:检查学生对中医学基本概念的理解。

2. 作业批改:检查学生对知识的掌握和运用能力。

3. 病例分析报告:评估学生在实际病例分析中的表现。

七、教学资源:1. 教材:中医基础理论教材。

2. 课件:制作精美的PPT课件。

3. 案例资料:收集相关的中医病例。

八、教学时间:2学时九、教学重点:1. 中医学的定义和特点。

2. 中医学的历史发展脉络。

3. 中医学的基本观念和思维方法。

十、教学难点:1. 中医学的基本观念和思维方法。

2. 中医学理论与实践的结合。

十一、教学准备:1. 教案:编写详细的教案。

2. 课件:制作精美的PPT课件。

3. 案例资料:收集相关的中医病例。

十二、教学过程:1. 引入:介绍中医学的定义,引导学生了解本课程的学习内容。

2. 讲解:详细讲解中医学的特点、历史发展、基本观念和思维方法。

3. 案例分析:分析典型的中医病例,让学生将理论知识与实践相结合。

4. 总结:回顾本节课的主要内容,强调重点和难点。

5. 作业布置:让学生课后复习并完成相关的练习题。

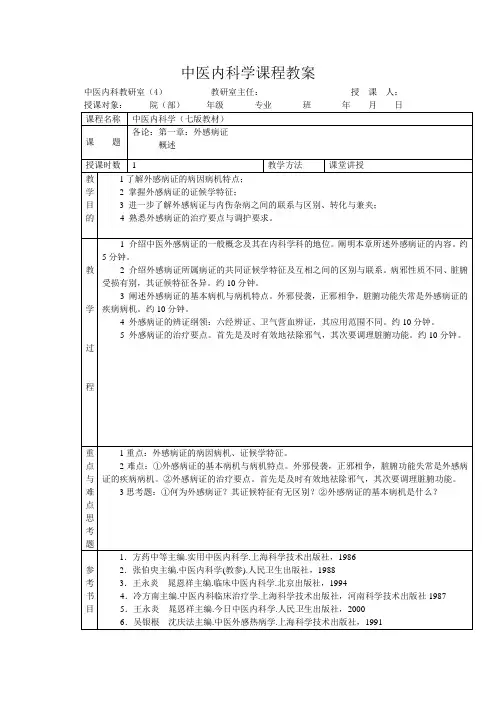

中医内科学课程教案

中医内科教研室(4)教研室主任:授课人:授课对象:院(部)年级专业班年月日

中医内科学课程教案

中医内科教研室(5)教研室主任:授课人:授课对象:院(部)年级专业班年月日

中医内科学课程教案

中医内科教研室(6)教研室主任:授课人:

中医内科学课程教案

中医内科教研室(7)教研室主任:授课人:授课对象:院(部)年级专业班年月日

中医内科学课程教案

中医内科教研室(8)教研室主任:授课人:授课对象:院(部)年级专业班年月日

中医内科学课程教案

中医内科教研室(9)教研室主任:授课人:授课对象:院(部)年级专业班年月日

中医内科学课程教案

中医内科教研室(10)教研室主任:授课人:授课对象:院(部)年级专业班年月日

中医内科学课程教案

中医内科教研室(11)教研室主任:授课人:。

中医基础理论教案周口科技职业学院《中医基础理论》教案医学院目录学时安排.................................................1. 绪论.. (2)第一章中医学的哲学基础 (10)第二章精气血津液神 (27)第三章藏象 (44)第四章经络 (75)第五章体质 (86)第六章病因 (92)第七章发病 (107)第八章病机 (111)第九章防治原则 (133)《中医基础理论》学时安排绪论 6 第一章中医学的哲学基础12 第二章精气血津液神10 第三章藏象26 第四章经络8 第五章体质 4 第六章病因12 第七章发病 2 第八章病机10 第九章防治原则 6共计:96学时绪论【学时】 6【目的要求】1.了解中医学、中医基础理论的基本概念和中医学的学科属性。

2.熟悉中医学理论体系的基本概念及其形成和发展概况。

3.掌握中医学理论体系的主要特点。

【教学内容】一、中医学的基本概念及其学科属性(一)中医学的基本概念中医学是发祥于中国古代的研究人体生命、健康、疾病的科学。

它具有独特的理论体系、丰富的临床经验和科学的思维方法,是以自然科学知识为主体、与人文社会科学知识相交融的科学知识体系。

(二)中医学的学科属性中医学属于自然科学的范畴,但具有明显的社会科学特性,同时还受到中国古代哲学的深刻影响,是一门以自然科学为主体、多学科知识相交融的医学科学。

二、中医学理论体系的概念、形成与发展(一)中医学理论体系的概念中医学理论体系,是包括理、法、方、药在内的整体,是关于中医学的基本概念、基本原理和基本方法的科学知识体系。

它是以整体观念为主导思想,以精气、阴阳、五行学说为哲学基础和思维方法,以脏腑经络及精气血津液为生理病理学基础,以辨证论治为诊治特点的独特的医学理论体系。

(二)中医学理论体系的形成1.时期:战国至秦汉。

2.基础:(1)有利的社会文化背景;(2)医药知识的大量积累。

3.方法:(1)古代医家先后采用直接观察法和整体观察法对人体生命现象和自然现象进行观察,以探求人体生命的奥秘及生命活动与外界环境的关系;(2)精气、阴阳、五行学说等中国古代哲学中朴素的唯物辩证法思想对医学的渗透。

中医基础理论教案模板一、课程名称:(适用大部分课程教案)二、授课对象本科一年级中医学专业学生三、授课时间每节课45分钟,共计2课时四、授课教师张某某(教授)五、教学目标1、知识与技能目标(1)掌握中医基础理论的基本概念和基本知识。

(2)学会运用中医理论分析病因、病机、病证。

(3)了解中医诊断的基本原则和方法。

2、过程与方法目标(1)通过课堂讲授、合作探究、巩固练习等环节,提高学生的中医理论基础。

(2)培养学生运用中医理论分析和解决问题的能力。

3、情感态度价值观目标(1)激发学生对中医学的兴趣,培养热爱中医事业的专业情感。

(2)树立正确的中医观念,尊重传统文化,弘扬中医精神。

六、教学重占和难点1、教学重点(1)中医基础理论的基本概念和基本知识。

(2)病因、病机、病证的分析方法。

(3)中医诊断的基本原则和方法。

2、教学难点(1)病因、病机、病证的相互关系和内在联系。

(2)中医诊断的实际操作技巧。

七、教学过程1、导入新课(5分钟)授课教师以中医在日常生活中的实际应用案例为引子,如中医在疫情防控中的作用,激发学生的兴趣和好奇心,引导学生进入中医基础理论学习的新课。

2、新知讲授(20分钟)(1)授课教师首先介绍本节课的主要教学内容,包括中医基础理论的基本概念、病因、病机、病证等。

(2)通过PPT、实物展示等教学手段,详细讲解中医基础理论的核心知识点,结合实际案例进行分析。

3、合作探究(15分钟)将学生分成小组,针对某一具体病例,讨论其病因、病机、病证,引导学生运用所学知识进行分析。

各小组给出自己的分析结果,全班进行分享和讨论。

4、巩固练习(10分钟)授课教师提供一些具有代表性的练习题,要求学生在规定时间内完成,以检验学生对中医基础理论知识的掌握程度。

同时,针对学生的回答进行点评和解答。

5、拓展延伸(5分钟)授课教师简要介绍中医基础理论在临床中的应用,以及与现代医学的联系与区别,激发学生的求知欲,为后续课程打下基础。

中医学病因教案教案标题:中医学病因教案教案目标:1. 理解中医学病因的概念和重要性。

2. 掌握中医学常见病因分类和具体病因因素。

3. 能够分析疾病的病因,并提出相应的中医治疗方案。

教学重点:1. 中医学病因的概念和分类。

2. 常见病因因素的介绍和分析。

3. 疾病病因的识别和治疗方案的提出。

教学难点:1. 掌握中医学病因的理论基础和分类体系。

2. 能够准确分析疾病的病因,并提出相应的治疗方案。

教学准备:1. 教师准备:PPT、教材、中医学病因相关资料。

2. 学生准备:笔记本、参考书籍。

教学过程:一、导入(5分钟)1. 引入中医学的基本概念和特点。

2. 提出病因对于疾病的重要性。

二、理论讲解(15分钟)1. 介绍中医学病因的概念和分类体系。

2. 分析和解释常见病因因素的具体内容,如六淫、七情、饮食等。

三、案例分析(20分钟)1. 提供几个常见疾病的案例,如感冒、失眠等。

2. 学生小组讨论疾病的病因,并提出相应的治疗方案。

四、展示和总结(10分钟)1. 学生展示他们的病因分析和治疗方案。

2. 教师进行总结,强调病因分析在中医治疗中的重要性。

五、课堂练习(10分钟)1. 准备一些与病因相关的问题,让学生回答。

2. 教师对学生的回答进行点评和指导。

六、作业布置(5分钟)1. 要求学生根据所学内容,选择一个疾病,分析其病因并提出治疗方案。

2. 要求学生预习下一节课的内容。

教学反思:本节课通过理论讲解和案例分析相结合的方式,使学生能够理解中医学病因的概念和分类,并能够应用于实际情况中。

通过课堂练习和作业布置,进一步巩固学生对病因的理解和分析能力。

在教学过程中,可以引入一些相关的中医经典文献或案例,提高学生的学习兴趣和深度。

《中医学教案病因》课件第一章:病因概述1.1 定义介绍病因的概念和意义解释病因在中医学中的重要性1.2 病因分类介绍中医学中病因的分类详细解释每种类型的病因特点和表现第二章:外感病因2.1 风邪解释风邪的概念和特点介绍风邪所致疾病的症状和治疗方法2.2 寒邪解释寒邪的概念和特点介绍寒邪所致疾病的症状和治疗方法2.3 暑邪解释暑邪的概念和特点介绍暑邪所致疾病的症状和治疗方法2.4 湿邪解释湿邪的概念和特点介绍湿邪所致疾病的症状和治疗方法第三章:内伤病因3.1 情志病因解释情志病因的概念和特点介绍情志病因所致疾病的症状和治疗方法3.2 饮食病因解释饮食病因的概念和特点介绍饮食病因所致疾病的症状和治疗方法3.3 劳倦病因解释劳倦病因的概念和特点介绍劳倦病因所致疾病的症状和治疗方法3.4 痰饮病因解释痰饮病因的概念和特点介绍痰饮病因所致疾病的症状和治疗方法第四章:病理产物病因4.1 瘀血解释瘀血的概念和特点介绍瘀血所致疾病的症状和治疗方法4.2 结石解释结石的概念和特点介绍结石所致疾病的症状和治疗方法4.3 湿毒解释湿毒的概念和特点介绍湿毒所致疾病的症状和治疗方法第五章:其他病因5.1 外伤解释外伤的概念和特点介绍外伤所致疾病的症状和治疗方法5.2 寄生虫解释寄第六章:环境因素病因6.1 气候因素解释气候因素对健康的影响介绍不同气候条件下人体易感受的病因6.2 地域因素解释地域因素对健康的影响介绍不同地域特点与相关病因第七章:遗传与体质病因7.1 遗传因素解释遗传因素在病因中的作用介绍遗传性疾病的特点和治疗方法7.2 体质因素解释体质因素在病因中的作用介绍不同体质类型易感受的病因和保健方法第八章:现代医学病因概念8.1 西医病因概念解释西医病因的分类和特点对比中医和西医病因概念的差异8.2 生活方式因素解释生活方式对健康的影响介绍不良生活方式导致的病因和预防措施第九章:预防与治疗9.1 预防病因策略介绍预防病因的基本原则和方法强调预防在中医学中的重要性9.2 治疗病因方法介绍中医治疗病因的常用方法解释中药、针灸、推拿等治疗手段的作用和适用范围第十章:案例分析与讨论10.1 案例选取选取具有代表性的病因案例分析案例中病因的识别和治疗过程10.2 讨论与思考引导学生对病因案例进行思考和分析探讨如何运用中医学知识预防和治疗病因相关疾病重点和难点解析一、病因分类难点解析:不同病因之间的区别和联系,以及如何根据病因分类来指导临床诊断和治疗。

中医基础理论教案一、课程介绍中医基础理论是中医学习的基石,它涵盖了中医对人体的认识、疾病的诊断和治疗的基本理论。

本课程旨在使学生了解中医的基本概念、阴阳五行学说、脏腑经络理论、病因病机理论、以及辨证论治的方法。

通过对本课程的学习,学生将能够理解并应用中医基础理论,从而为进一步学习中医临床课程打下坚实的基础。

二、课程目标1、理解并掌握中医基础理论的基本概念和理论。

2、理解并掌握中医对人体生理、病理的认识及诊治方法。

3、学会运用中医理论指导临床实践。

4、培养学生对中医文化的热爱和尊重。

三、教学内容1、中医基本概念:讲解中医的基本概念,包括阴阳、五行、脏腑、经络等。

2、阴阳五行学说:讲解阴阳学说的含义和应用,五行的含义和作用。

3、脏腑经络理论:讲解脏腑的功能和关系,经络的循行和作用。

4、病因病机理论:讲解疾病的产生原因和发病机制,包括外邪、内因、病理产物等。

5、辨证论治:讲解辨证论治的基本概念和方法,包括八纲辨证、脏腑辨证、六经辨证等。

四、教学方法1、理论讲解:通过讲解使学生了解中医基础理论的基本概念和理论。

2、案例分析:通过分析真实的中医病例,使学生了解中医在临床实践中的应用。

3、实践操作:通过实践操作使学生掌握针灸、推拿等中医治疗方法。

4、小组讨论:通过小组讨论的方式,鼓励学生主动参与和发表观点,提高学习效果。

5、课堂互动:通过课堂互动的方式,鼓励学生提出问题和解决问题,提高学习积极性。

五、教学评估1、课堂表现:根据学生的课堂参与度、小组讨论表现等方面进行评估。

2、课后作业:布置相关作业,包括论文阅读、案例分析等,以检验学生对课堂知识的掌握情况。

3、期末考试:通过笔试和面试的方式,评估学生对中医基础理论的掌握和应用能力。

六、教学进度本课程共分为16个课时,每个课时45分钟。

具体教学进度如下:1、中医基本概念(2课时)2、阴阳五行学说(2课时)3、脏腑经络理论(2课时)4、病因病机理论(2课时)5、辨证论治(2课时)6、针灸推拿实践操作(4课时)7、复习与总结(2课时)中医基础理论课件一、概述中医基础理论是中医学专业的基础课程之一,它涵盖了中医理论的基本框架和核心概念,为进一步深入学习中医临床知识提供了坚实的理论基础。