高血压(痰瘀互结证)

- 格式:xls

- 大小:28.50 KB

- 文档页数:2

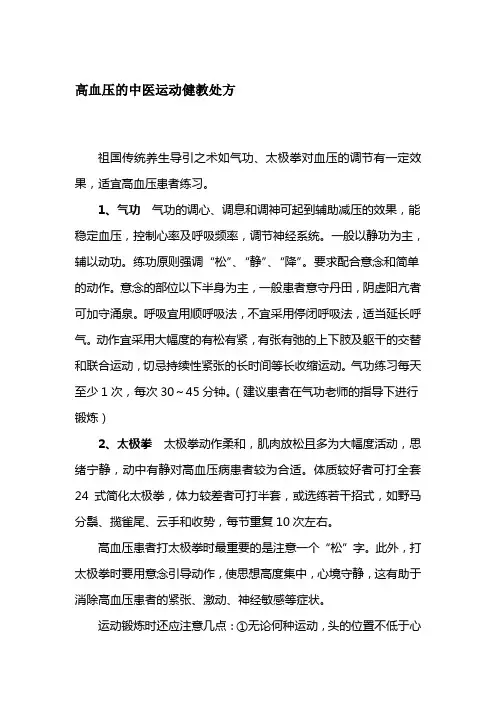

高血压的中医运动健教处方祖国传统养生导引之术如气功、太极拳对血压的调节有一定效果,适宜高血压患者练习。

1、气功气功的调心、调息和调神可起到辅助减压的效果,能稳定血压,控制心率及呼吸频率,调节神经系统。

一般以静功为主,辅以动功。

练功原则强调“松”、“静”、“降”。

要求配合意念和简单的动作。

意念的部位以下半身为主,一般患者意守丹田,阴虚阳亢者可加守涌泉。

呼吸宜用顺呼吸法,不宜采用停闭呼吸法,适当延长呼气。

动作宜采用大幅度的有松有紧,有张有弛的上下肢及躯干的交替和联合运动,切忌持续性紧张的长时间等长收缩运动。

气功练习每天至少1次,每次30~45分钟。

(建议患者在气功老师的指导下进行锻炼)2、太极拳太极拳动作柔和,肌肉放松且多为大幅度活动,思绪宁静,动中有静对高血压病患者较为合适。

体质较好者可打全套24式简化太极拳,体力较差者可打半套,或选练若干招式,如野马分鬃、揽雀尾、云手和收势,每节重复10次左右。

高血压患者打太极拳时最重要的是注意一个“松”字。

此外,打太极拳时要用意念引导动作,使思想高度集中,心境守静,这有助于消除高血压患者的紧张、激动、神经敏感等症状。

运动锻炼时还应注意几点:①无论何种运动,头的位臵不低于心脏水平;②不宜选择竞赛项目,以免情绪激动;③不宜做负重活动,以免因屏气引起反射性血压升高。

高血压的中医情志调摄处方1、恬淡虚无保持思想安静、无杂念,保持心灵纯粹而不杂,从而使气血畅调,促进人体精、气、神的充盛内守,保持人体形神合一的状态。

2、少私寡欲减少私心杂念,降低对名利、物质的要求,精神才能内守于内,精神才能安定下来。

3、精神乐观保持精神乐观,可是精神调达,气血和畅,生机旺盛,从而有益于身心健康。

4、持之以恒意志坚强,可以减少外界不良刺激的影响,保持气血的流畅,抗病能力增强。

高血压的四季养生调摄(一)春季养生人应顺春时之气早睡早起,舒畅情志,少生气,保持心情开朗乐观,避免长时间的精神紧张,使精神情志有张有弛,肝气畅达,逆春天生发之气则易伤肝。

作者:孔伯华名家研究室 李志更博士高血压 病又称原发性 高血压 ,是常见病、慢性病、高发病。

我们通常所说的 高血压就是指原发性 高血压 。

高血压 有“三高三低”的特点,所谓三高就是患病率高、死亡率高、残疾率高。

据调查,我国目前大概有2亿 高血压患者,而北京地区45岁以上居民约一半以上具有 高血压。

心脑血管疾病已经成为我国疾病死亡的最主要原因,而一半以上的心脑血管疾病与高血压 有关。

我国是世界上脑卒中发病率最高的国家,脑血管意外的患者约有75%遗留有不同程度的后遗症,而 高血压 就是其中的重要的危险因素。

高血压 的危害性就在于它对心脑肾等靶器官的损害,容易造成冠心病、心肌梗死、脑出血、肾功能衰竭等。

所谓三低是知晓率低、治疗率低、控制率低。

许多人自己得了原发性 高血压竞一点不知道,更不用说药物治疗了。

还有些 高血压 病患者,出于害怕西药副作用等原因,不能够坚持治疗,加之该病不容易治愈,故治疗率和控制率都很低。

所以我们必须重视 高血压 ,研究 高血压 ,预防 高血压 ,控制 高血压 。

高血压病的常见病因有以下几类。

(1)遗传和基因因素。

双亲血压均正常者,子女患 高血压病的机率是3%,父母一方患高压病者,子女患 高血压的机率是25-28%,而双亲均为 高血压 者,其子女患 高血压的机率是45-55%。

远远高于一般人群的患病率。

但是 高血压 的发病还需要环境因素,是遗传因素和环境因素共同作用的结果。

(2)精神情绪。

情绪紧张、激动容易造成血压的波动,所以 高血压 患者要注意调整自己的情绪,保持良好的心态。

还有一些人的职业总是处于紧张状态,如驾驶员、高空作业者、医生、会计,精神常紧张,交感神经就兴奋,容易得 高血压 。

(3)膳食营养。

高血压 病患者要避免高盐、高热量、高脂肪、高胆固醇的食物。

我们每天只需要摄取6克食盐就够了。

在食用油的选择上,多吃植物油,如橄榄油、玉米油、菜籽油、花生油等等,少食用猪油、牛油之类。

通脉化浊汤治疗痰瘀互结型高血压病的效果及对转化生长因子β1、血管内皮生长因子、可溶性细胞间黏附分子—1的影响目的探討通脈化浊汤治疗痰瘀互结型高血压病的效果及对转化生长因子β1(TGF-β1)、血管内皮生长因子(VEGF)、可溶性细胞间黏附分子-1(sICAM-1)的影响。

方法收集辽宁中医药大学附属第二医院心内二科2013年8月~2016年7月收治的70例痰瘀互结型高血压病患者,将其随机分为试验组和对照组,各35例。

对照组予以苯磺酸氨氯地平片5 mg口服,每日1次。

试验组在对照组的基础上予以中药汤剂通脉化浊汤,每日1剂,两组疗程均为8周。

比较两组患者临床疗效和治疗前后的血压、TGF-β1、VEGF、sICAM-1水平。

结果试验组总有效率明显高于对照组,差异有统计学意义(P 0.05),具有可比性。

1.2 纳入标准①诊断均符合中国高血压防治指南修订委员会制订的《中国高血压防治指南2010》[6]中原发性高血压病的诊断标准。

②中医诊断参考《中药新药临床研究指导原则》[7]及《现代中医临床诊断学》[8]中痰瘀互结型高血压病的诊断标准。

③年龄18~75岁。

④本研究經伦理委员会批准,患者或其家属签署知情同意书。

1.3 排除标准①继发性高血压病或顽固性高血压病患者;②妊娠期或哺乳期妇女,近期有生育计划;③存在恶性肿瘤、严重感染、痛风、严重的心肝肾损伤等合并症;④血液系统疾病、自身免疫系统疾病患者;⑤对本研究应用药物过敏者。

1.4 方法对照组参照《中国高血压防治指南2010》[6]予以常规治疗:苯磺酸氨氯地平片(商品名:络活喜,辉瑞制药有限公司生产,生产批号:20120719,每片5 mg)5 mg口服,每日1次。

试验组在对照组的基础上予以中药汤剂通脉化浊汤(红花20 g、半夏15 g、丹参30 g、茯苓30 g、生蒲黄15 g、生山楂25 g、炒莱菔子20 g,制备煎剂均由我院提供,由药房统一代煎煮,取汁400 mL,分早晚2次口服),每日1剂,饭后服用。

高血压的中医护理常规高血压的定义:高血压是指以体循环动脉血压(收缩压和/或舒张压)增高为主要特征(收缩压≥140毫米汞柱,舒张压≥90毫米汞柱),可伴有心、脑、肾等器官的功能或器质性损害的临床综合征。

高血压是最常见的慢性病,也是心脑血管病最主要的危险因素。

高血压的常见证侯要点:肾气亏虚证腰脊酸痛(外伤性除外),胫酸膝软和足跟痛,耳鸣或耳聋心悸或气短,发脱或齿摇,夜尿频、尿后有余沥或失禁。

舌淡苔白、脉沉细弱。

痰瘀互结证头如裹,胸闷,呕吐痰涎,胸痛(刺痛、痛有定处或拒按脉络瘀血,皮下瘀斑,肢体麻木或偏瘫,口淡食少。

舌胖苔腻脉滑,或舌质紫暗有瘀斑瘀点,脉涩。

肝火亢盛证眩晕,头痛,急躁易怒,面红,目赤,口干,口苦,便秘,溲赤。

舌红苔黄,脉弦数。

阴虚阳亢证腰酸,膝软,五心烦热,心悸,失眠,耳鸣,健忘。

舌红少苔脉弦细而数。

常见症状(一)眩晕1.眩晕发作时应卧床休息,改变体位时应动作缓慢,防止跌倒,避免深低头、旋转等动作。

环境宜清静,避免声光刺激2.观察眩晕发作的次数、持续时间、伴随症状及血压等变化。

3.进行血压监测并做好记录。

若出现血压持续上升或伴有眩晕加重、头痛剧烈、呕吐、视物模糊、语言蹇涩、肢体麻木或行动不便者,要立即报告医师,并做好抢救准备。

4.遵医嘱耳穴贴压(耳穴埋豆),可选择神门、肝、脾、肾、降压沟、心、交感等穴位。

5.遵医嘱穴位按摩,可选择百会、风池、上星、头维、太阳、印堂等穴位,每次20分钟,每晚睡前1次。

6.中药泡足,根据不同证型,选用相应中药制剂,每日1次。

7.遵医嘱穴位贴敷疗法:可选择的穴位双足涌泉穴,每日1次。

(二)头痛1.观察头痛的性质、持续时间、发作次数及伴随症状。

2.进行血压监测并做好记录,血压异常及时报告医师并遵医嘱给予处理。

3.头痛时嘱患者卧床休息,抬高床头,改变体位时如起、坐、下床动作要缓慢,必要时有人扶持。

4.避免劳累、情绪激动、精神紧张、环境嘈杂等不良因素。

5.遵医嘱穴位按摩,常用穴位有太阳、印堂、风池、百会等穴。

摘要:[目的]探讨H 型高血压病痰瘀互结证与临床常见危险因素的相关性,探讨不同性别间多种相关危险因素间可能存在的差异。

[方法]选取高血压病合并高同型半胱氨酸血症(HHcy )患者215例,按中医证型分为两个亚组,痰瘀互结证组117例,非痰瘀互结证组98例(对照组)。

分别测定同型半胱氨酸(Hcy )、甘油三酯(TG )、总胆固醇(TC )、载脂蛋白a(Lpa)、空腹血糖(FPG )、血尿酸(UA )、低密度脂蛋白(LDL )、高密度脂蛋白(HDL )、体重指数(BMI )、腹围(AC ),对各项检测结果进行统计学分析。

[结果]1)两组间在Hcy 、TG 、TC 、Lpa 、FPG 、UA 检测指标水平方面比较,差异无统计学意义(P >0.05),LDL 、HDL 、BMI 、AC 检测指标水平方面比较,差异有统计学意义(P <0.05)。

2)两组男性患者对比,Hcy 、TG 、TC 、Lpa 、FPG 、UA 、HDL 检测指标水平方面比较,差异无统计学意义(P >0.05),LDL 、BMI 、AC 检测指标水平对比,差异有统计学意义(P <0.05),其中两组男性患者BMI 指数比较,差异明显有统计学意义(P <0.01)。

3)两组女性患者对比,Hcy 、TG 、TC 、Lpa 、UA 、HDL 、LDL 、BMI 、AC 检测指标水平方面比较,差异无统计学意义(P >0.05),两组女性患者FPG 水平比较,差异有统计学意义(P <0.05)。

[结论]1)LDL 、HDL 水平、肥胖(BMI ≥28)可能是H 型高血压病痰瘀互结证的相关危险因素。

2)男性H 型高血压病痰瘀互结证患者可能更易出现超重(25<BMI <28)或肥胖(BMI ≥28)和LDL 水平升高;而女性患者可能逐渐表现出空腹血糖(FPG )的改变。

关键词:H 型高血压病;痰瘀互结证;相关性;危险因素;性别中图分类号:R544.1文献标志码:A文章编号:1673-9043(2017)01-0029-04H 型高血压病痰瘀互结证相关因素的临床分析*曾洁1,何佳2,张莉晶1(1.新疆医科大学中医学院,乌鲁木齐830001;2.新疆医科大学附属中医医院,乌鲁木齐830001)*基金项目:新疆维吾尔自治区自然科学基金项目(2015211C144)。

高血压病痰瘀互结方证相应的临床研究的开题报告一、研究背景与意义高血压病是一种常见的慢性疾病,严重影响着全球人口的健康,其病因很复杂,现代医学多采用药物治疗,但常常出现药物副作用、反复发作等问题。

传统中医药学认为高血压病是外感邪气郁火之气所致,病理机制主要表现为痰瘀互结,从而导致气血运行不畅、血压升高。

因此,以痰瘀互结为主要病机,以舒肝解郁、化痰行气为治疗原则的中药方剂,成为了治疗高血压病的重要研究方向。

目前,针对高血压病痰瘀互结方证相应的临床研究尚不够充分,研究方法和标准也有待完善,如何探究传统中医药治疗高血压的作用机制和临床效果,对于促进中西医结合、开发中药治疗高血压病的新药物和新方剂,具有重大的科学意义和现实价值。

二、研究内容和方法研究内容:以高血压病痰瘀互结为主要病机,采用传统中医药学的理论基础和临床经验,研究相应的方证临床特点、中药治疗原则及方剂组成。

研究方法:1. 回顾性病例研究:在医院中筛选出符合高血压病痰瘀互结方证的病例,收集相关的临床资料和治疗情况,分析研究中药方剂的功效、治疗效果和不良反应。

2. 前瞻性随机临床试验:选取符合入研条件的患者,随机分组进行中药方剂治疗和西药治疗的比较,观察研究各组的生命质量、血压变化、舒张压与收缩压的差异。

3. 动物实验:采用实验动物建立高血压模型,以痰瘀互结为主要病机,给予相应的中药方剂治疗,观察其对高血压的改善作用和对心脑血管系统的保护作用。

三、研究预期结果1. 通过回顾性病例研究和前瞻性随机临床试验的比较,发现中药方剂治疗高血压病痰瘀互结方证的效果明显,不良反应较少。

2. 通过动物实验的观察,更加深入地研究中药方剂治疗高血压病痰瘀互结方证的作用机制,发现其具有调节心血管、保护心脑血管的作用。

3. 提出相应的中药方剂治疗高血压病痰瘀互结方证的临床应用标准和治疗方案,为中西医结合治疗高血压病提供科学依据。

四、研究意义和创新点1. 通过挖掘传统中药方剂的治疗原则和方案,进一步完善和发展中医治疗高血压病的现代化、个性化治疗思路,提高中医药在治疗高血压方面的应用水平。

痰瘀互结证的辨治体会南京中医药大学金妙文南京市级机关医院胡炜“痰”与“瘀”是中医传统理论中的两类不同病理因素,但又密切相关,互为因果,每常兼夹复合为病,成为一种新的特质的病理因素,其病理特征为痰瘀互结,其临床表现的一系列病症称之为痰瘀互结证。

古代文献中虽未明确提出“痰瘀互结”之称,但有关痰瘀同源、同病、同治的理论和实践,由来已久。

现代研究证实:“痰证”与“瘀证”有着共同的生物化学基础。

临证从“痰瘀互结”论治一些疑难病重症,常获显效。

是中医病机学说中具有重要意义的一环。

津血同源,如水谷精微所化生,流行于脉内者为血,布微于经脉之外者为津液,赖脏腑的气化作用,出入于脉管内外,互为资生转化,说明血以津液生,津以血液存。

故在病理状态下,津凝则为痰,血滞则成瘀,痰聚则血结,血凝则痰生,以致互为因果同病,杂合为患,以而为痰瘀同病,提供了理论依据。

1、痰瘀互结证的辨证要点痰瘀互结证辨证关键首重苔脉痰证的舌象,多从舌苔反映:患者苔多白厚或黄,化热则苔黄腻;瘀的舌象,多从舌质反映;患者舌质多暗紫或有瘀点、瘀斑;另若此类患者阳气不足,表现在舌象为舌体胖大边有齿痕。

痰证的脉象,以滑脉或弦脉为常见;瘀证的脉象则以涩脉为主。

痰瘀互结证之脉象可见弦、滑或沉涩,并视痰瘀之侧重不同而有别:痰胜于瘀者,其脉以滑或弦为主;瘀胜于痰者,其脉则以涩为主。

痰瘀互结证的常见临床表现1.2.1 疼痛疼痛是痰瘀互结为病最常见的症状。

《张氏医通》云:“痰挟死血,随后攻注,流走刺痛。

”痰瘀阻滞脉络,不通则痛。

此疼痛多部位固定,或刺痛,或持续性阵痛,且疼痛较顽固。

疼痛的具体部位常为痰瘀聚集之处:如痰瘀聚于心则胸痹心痛;聚于肝则胁痛;聚于胞宫则痛经;聚于经络则关节疼痛拘急……其中疼痛呈刺痛,固定不移者,常偏于瘀痛;疼痛重着缠绵,经久不愈,偏于痰阻致痛。

但临床运用中两者很难绝对分开。

1.2.2 麻木朱丹溪认为肢体麻木者,有“湿痰死血”。

痰瘀互结阻滞气血运行,肌表失于濡养,则麻木不仁。

丹蒌汤剂用于痰瘀互结型高血压患者的临床效果【摘要】目的:观察在痰瘀互结型高血压治疗中丹蒌汤剂的治疗效果。

方法:84例痰瘀互结型高血压患者,病例选取时间为2020年1月份-2021年12月份,随机分成对照组(西药治疗)和观察组(丹蒌汤剂),各42例。

结果:治疗前两组血压水平对比无差异(P>0.05);治疗后,血压水平观察组低于对照组,治疗有效率观察组高于对照组(P<0.05)。

结论:在痰瘀互结型高血压治疗中使用丹蒌汤剂治疗方法,有助于将患者的血压水平降低到标准范围,治疗效果显著。

【关键词】痰瘀互结型高血压;丹蒌汤剂;血压水平;治疗效果高血压作为一种心血管疾病,在临床上有较高的发病率,尤其是在中老年人中,发病率极高,高血压在临床上被纳入到心血管疾病范畴中,通过对该疾病的临床特征进行了解可知,以血压升高和动脉硬化引发所致,在发病之后会导致患者的多个器官组织遭受到严重的损害,增加了患者心脑血管疾病发生概率,一些病情较为严重的患者,还会对其身心健康和生活质量造成影响[1]。

从中医角度对高血压疾病进行分析可知,被纳入到“风眩”、“头痛”范畴中,其中,痰瘀互结型作为高血压中的一种类型,在疾病治疗中最为常用的治疗方法为服用降压药,但是由于高血压疾病本身属于一种慢性病,在用药后患者极容易出现诸多的不良反应,不可长时间服药。

当前,在高血压疾病治疗中建议使用中药治疗方法,倡导使用的中药方剂为丹蒌汤剂,在血压指标控制上持久平缓,所取得的治疗效果受到了广大患者及其家属的一致认可。

本文选取的研究对象为84例痰瘀互结型高血压患者,观察丹蒌汤剂所取得的治疗效果。

1资料与方法1.1一般资料84例痰瘀互结型高血压患者,病例选取时间为2020年1月份-2021年12月份,随机分组。

对照组42例,男20例,女22例,37-72(53.5±2.6)岁;观察组42例,男21例,女21例,38-73(54.2±2.8)岁;两组资料无差异(P>0.05)。

高血压痰淤互结证中医药预防保健指导

一、饮食调整

大法:注意“博食”:即以“五谷为养、五果为助、五畜为益、五菜为充”,重视五味调和。

1)推荐可用于食疗的食物有核桃、山楂、桃仁、杏仁、萝卜、银耳、海带等。

2)常用的中药有:红花、银杏叶、莱菔子、决明子、山楂、陈皮、丹参等,具有化痰活血之功效。

二、起居活动

大法:顺应大自然春、夏、秋、冬阴阳变化规律,按四季摄生需求,起居有常,莫亡随意。

1)顺时养生:是指人的五脏六腑、阴阳气血的运行必须与四时相适应,因时制宜地调节自己的生活行为。

逆春气易伤肝,逆夏气易伤心,逆秋气易伤肺,逆冬气易伤肾。

2)静养心神:神是生命活动的主宰,保持神气清静,心理平稳,可保养元气,使五脏安和。

反之则“怒伤肝、喜伤心、思伤脾、忧伤肺、恐伤肾脏”,以致诱发种种身心疾病。

3)运动保健:坚持轻强度到中强度的运动锻炼,如传统的导引气功、太极拳、健身操、健身舞、步行等等都对预防高血压的发生、发展具有非常好的效果。

三、中医适宜技术

1)穴位按压:选穴:中脘、丰隆、足三里、头维、血海、公孙。

用指尖或指节按压所选的穴位,每次按压5-10分钟,以有酸

胀感觉为宜,14天1疗程。

2)足浴疗法:痰瘀互阻证,可用法夏三皮汤:法半夏、陈皮、大腹皮、茯苓皮各30克。

水煎取汁,待温时足浴,每次15—30

分钟,每日2次,每日1剂,连续3—5天。

四、合理应用中成药

①山海丹胶囊,每次口服4-5粒,每日服3次,1月为一疗程;

②牛黄降压丸,每次口服1-2丸,每日服1次;

③礞石滚痰丸,每次口服3克,每日服4次。

自拟降压3号方治疗代谢性高血压痰瘀互结证的临床疗效何嘉琪1,聂媛媛1,苗华为2摘要 目的:观察自拟降压3号方治疗代谢性高血压痰瘀互结证的临床疗效㊂方法:选取2020年7月 2021年12月在河北省中医院心血管科治疗的代谢性高血压且中医辨证为痰瘀互结证的病人80例,随机分为对照组和治疗组,每组40例㊂对照组予以常规西药治疗,治疗组在常规西药治疗基础上联合自拟降压3号方治疗,疗程为3个月㊂比较治疗前后血压㊁血脂㊁血糖水平㊁中医证候疗效㊁体质指数和不良反应发生率㊂结果:治疗3个月后,两组血压㊁血脂㊁血糖水平及体质指数降低,且治疗组优于对照组(P <0.05)㊂治疗后,治疗组中医证候总有效率高于对照组(92.50%与72.50%,P <0.01)㊂两组中医证候评分均较治疗前改善,且治疗组优于对照组(P <0.05)㊂治疗后,治疗组不良反应发生率低于对照组(2.0%与20.0%,P <0.05)㊂结论:自拟降压3号方联合西药治疗代谢性高血压痰瘀互结证有较好的临床疗效,且不良反应少㊂关键词 代谢性高血压;痰瘀互结;自拟降压3号方;疗效;中医证候积分d o i :10.12102/j.i s s n .1672-1349.2023.24.019 随着我国经济发展和居民生活方式改变,多数高血压病人不仅表现为单纯血压升高,并且常合并肥胖㊁血糖异常㊁血脂异常等代谢相关疾病㊂有研究提出胰岛素抵抗与高血压的发生高度相关[1]㊂祝之明[2]提出代谢性高血压 的概念,指出代谢性高血压属于继发性高血压范畴,如高血压发生与代谢有明确的因果关系;排除继发性相关因素,改善代谢异常有助于血压控制,即可诊断为代谢性高血压㊂苗华为教授临床发现,高血压的形成与中医体质学说密切相关,与高血压有关的体质包括痰湿质㊁肝郁质㊁阴虚质㊁气虚质㊂其中,痰湿质与代谢性高血压关系密切㊂苗华为教授根据临床经验总结出降压3号方,应用于我院门诊及住院诊断为代谢性高血压痰瘀互结证病人中,取得了一定效果,现报道如下㊂1 资料与方法1.1 一般资料选取2020年7月 2021年12月河北省中医院门诊及住院诊治的代谢性高血压痰瘀互结证病人80例,采用随机数字表法分为治疗组和对照组㊂治疗组40例,男23例,女17例,年龄(56.57ʃ0.51)岁,病程(7.91ʃ2.56)年㊂对照组40例,男21例,女19例,年龄(58.16ʃ0.63)岁,病程(8.02ʃ2.12)年㊂两组一般资料比较,差异均无统计学意义(P >0.05)㊂1.2 病例选择标准1.2.1 诊断标准代谢性高血压参照‘代谢性高血压的概念㊁诊断和基金项目 河北省中医药管理局科研计划项目(No.2020074)作者单位 1.河北中医药大学(石家庄050091);2.河北中医药大学第一附属医院,河北省中医院(石家庄050011)通讯作者 苗华为,E -mail :*****************引用信息 何嘉琪,聂媛媛,苗华为.自拟降压3号方治疗代谢性高血压痰瘀互结证的临床疗效[J ].中西医结合心脑血管病杂志,2023,21(24):4581-4584.危险性评估“[3]制定:血压ȡ135/85mmHg ;血压升高与代谢异常有时序关系,即在发现高血压之前已存在至少1项代谢危险因素(肥胖㊁糖代谢或脂代谢异常)㊂排除内分泌疾病㊁大动脉炎㊁肾脏疾病及妊娠等其他继发性高血压因素㊂痰瘀互结证参照‘中药新药治疗高血压病的临床研究指导原则“[4]制定:眩晕㊁头痛,头身困重,呕吐痰涎,鼻鼾,肥胖,口淡,食少纳呆,舌暗红或有瘀点,苔厚腻,脉滑㊂1.2.2 纳入标准年龄18~70岁;符合代谢性高血压痰瘀互结证诊断标准㊂超重或肥胖:体质指数ȡ25.0kg/m 2;糖代谢异常:空腹血糖(FPG )ȡ6.1mmol/L 和(或)餐后2h 血糖(2hPBG )ȡ7.8mmol/L 或已确诊糖尿病;脂代谢异常:空腹三酰甘油(TG )ȡ1.7mmol/L 和(或)空腹高密度脂蛋白胆固醇(HDL -C )<0.9mmol/L (男)㊁HDL -C <1.0mmol/L (女)㊂符合上述3项中至少1项[5]㊂病人自愿参与本研究并签署知情同意书,本研究经河北省中医院伦理委员会批准㊂1.2.3 排除标准未控制的3级高血压(ȡ180/100mmHg );合并严重心㊁肺疾病或急性脑血管疾病;近6个月内有妊娠㊁备孕㊁流产㊁哺乳或分娩后病史;严重肝㊁肾功能不全;对试验药物成分过敏;近3个月参与过其他临床研究或服用其他中药㊂1.2.4 脱落标准病人失联;研究期间发生意外情况(如死亡等)㊂1.3 治疗方法所有病人均普及健康教育:调情志,保持心境平和,及时消除不良情绪;节饮食,控制高盐㊁高糖㊁高脂肪饮食摄入;慎起居,适当进行太极拳㊁八段锦㊁五禽戏等运动㊂对照组给予替米沙坦片(江苏亚邦爱普森药业有限公司生产,国药准字H20041522),初始剂量40mg ,每日1次,降压效果不理想调整剂量,最大剂量80mg ,每日1次;同时针对病人进行降糖㊁降脂治疗㊂治疗组在对照组基础上服用自拟降压3号方,自拟降压3号方组方:清半夏9g ,陈皮15g ,茯苓15g ,川芎㊁桃仁各10g ,丹参20g ,当归15g ,白芍30g ,杜仲㊁牛膝各15g ,柴胡10g ,泽泻10g ,葛根15g ,胆南星6g ,鬼箭羽20g ㊂由医院中药房统一煎制,每袋200mL ,每日2次,共服用3个月㊂1.4 观察指标1.4.1 血压采用医院门诊或住院病房电子血压计测量病人治疗前后血压㊂测量双上肢肱动脉血压,选择血压高的一侧上肢,间隔10min ,测量2次,取平均值㊂1.4.2 血脂㊁血糖治疗前后抽取病人空腹静脉血,于医院检验科统一检测FPG ㊁2hPBG ㊁总胆固醇(TC )㊁TG ㊁低密度脂蛋白胆固醇(LDL -C )㊁HDL -C 水平㊂1.4.3 体质指数计算病人治疗前后体质指数,体质指数=体重(kg )/身高2(m 2)㊂1.4.4 中医证候疗效根据积分法判定,疗效指数=(治疗前总积分-治疗后总积分)/治疗前总积分ˑ100%㊂显效:临床症状㊁体征明显改善,疗效指数>70%;有效:临床症状㊁体征均有好转,疗效指数30%~70%;无效:临床症状㊁体征无明显改善,甚或加重,疗效指数<30%㊂1.4.5 不良反应观察并记录两组不良反应发生情况㊂1.5 统计学处理采用SPSS 26.0统计软件分析数据㊂符合正态分布的定量资料以均数ʃ标准差(x ʃs )表示,采用t 检验;定性资料以例数㊁百分比(%)表示,采用χ2检验㊂以P <0.05为差异有统计学意义㊂2 结 果2.1 两组治疗前后血压比较治疗前,两组血压比较,差异均无统计学意义(P >0.05);治疗后,两组收缩压㊁舒张压较同组治疗前均降低,且治疗组优于对照组,差异均有统计学意义(P <0.05)㊂详见表1㊂表1 两组治疗前后血压比较(x ʃs )单位:mmHg组别例数 收缩压 治疗前治疗后舒张压 治疗前治疗后治疗组40152.03ʃ4.73122.20ʃ4.99①②91.30ʃ4.8579.05ʃ4.86①②对照组40151.38ʃ4.37131.70ʃ6.43①90.18ʃ4.1885.55ʃ5.49①t 值0.64-7.381.11-5.61P0.53<0.010.27<0.01注:与同组治疗前比较,①P <0.05,与对照组治疗后比较,②P <0.05㊂2.2 两组治疗前后血脂比较治疗前,两组血脂比较,差异均无统计学意义(P >0.05);治疗后,两组TC ㊁TG ㊁LDL -C 较同组治疗前均降低,HDL -C 较同组治疗前升高,且治疗组优于对照组(P <0.05)㊂详见表2㊂表2 两组治疗前后血脂比较(x ʃs )单位:mmol/L组别例数时间TC TG LDL -C HDL -C 治疗组40治疗前 6.34ʃ0.34 1.94ʃ0.24 4.28ʃ1.070.80ʃ0.10治疗后 4.23ʃ0.23①②1.29ʃ0.10①②3.33ʃ0.97①②1.45ʃ0.16①②对照组40治疗前 6.40ʃ0.31 2.06ʃ0.39 4.07ʃ1.350.81ʃ0.07治疗后4.82ʃ0.53①1.51ʃ0.20①3.75ʃ0.85①1.25ʃ0.14①注:与同组治疗前比较,①P <0.05,与对照组治疗后比较,②P <0.05㊂2.3 两组治疗前后血糖比较治疗前,两组血糖比较,差异无统计学意义(P >0.05);治疗后,两组血糖较同组治疗前均降低,且治疗组低于对照组(P <0.05)㊂详见表3㊂表3两组治疗前后血糖比较(xʃs)单位:mmol/L组别例数时间FPG2hPBG 治疗组40治疗前8.74ʃ2.3112.43ʃ1.21治疗后 6.12ʃ1.41①②8.99ʃ0.69①②对照组40治疗前9.60ʃ2.1212.86ʃ0.77治疗后7.09ʃ2.05①10.40ʃ0.46①注:与同组治疗前比较,①P<0.05,与对照组治疗后比较,②P<0.05㊂2.4两组治疗前后体质指数比较治疗前,两组体质指数比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后,两组体质指数较同组治疗前均降低,且治疗组低于对照组,差异均有统计学意义(P< 0.05)㊂详见表4㊂表4两组治疗前后体质指数比较(xʃs)单位:kg/m2组别例数治疗前治疗后治疗组4029.02ʃ4.2326.07ʃ3.21①②对照组4029.64ʃ4.3128.81ʃ4.13①t值-0.65-3.32P0.52<0.01注:与同组治疗前比较,①P<0.05,与对照组治疗后比较,②P<0.05㊂2.5两组治疗前后中医证候积分比较治疗后,两组中医证候积分较同组治疗前降低,且治疗组低于对照组(P<0.05)㊂详见表5㊂表5两组中医证候积分比较(xʃs)单位:分组别例数治疗前治疗后治疗组4022.09ʃ2.928.45ʃ4.18①②对照组4023.75ʃ4.7114.15ʃ4.06①t值-1.89-6.19P0.06<0.01注:与同组治疗前比较,①P<0.05,与对照组治疗后比较,②P<0.05㊂2.6两组中医证候疗效比较治疗组总有效率高于对照组,差异有统计学意义(P<0.01)㊂详见表6㊂表6两组中医证候疗效比较单位:例(%)组别例数显效有效无效总有效治疗组4015(37.50)22(55.00)3(7.50)37(92.50)对照组403(7.50)26(65.00)11(27.50)29(72.50)注:两组总有效率比较,χ2=12.90,P<0.01㊂2.7不良反应治疗组不良反应发生率为2.0%,对照组为20.0%,两组比较差异有统计学意义(χ2=6.135,P=0.013)㊂3讨论近年来,高血压患病率从1959年的5.1%增长到2015年的23.2%㊁2018年的27.5%[6],与肥胖㊁血脂异常㊁糖尿病发病率升高有关㊂高血压分为原发性高血压和继发性高血压㊂代谢性高血压属于继发性高血压范畴,此类病人常无高血压家族史,在高血压之前,代谢异常已存在,血压升高只是高血压疾病链的表现或关键环节[7]㊂有研究表明,代谢异常是高血压的重要驱动力,占高血压形成危险因素的66.67%[8]㊂代谢异常的危险因素中,肥胖㊁糖脂代谢异常多见[9]㊂从代谢异常到血压升高,进而发生靶器官损害,至最终出现心血管不良事件,是一个漫长的过程,有效干预代谢异常,控制血压,预防靶器官损害至关重要㊂目前,现代医学治疗代谢性高血压多采用控糖㊁调脂㊁降压㊁控制体重的综合干预和病人个体化治疗一体,治疗手段包括改善生活方式㊁药物干预和介入治疗等[10],疗效肯定,但存在部分不良反应或副作用㊁病人依从性低等缺点㊂随着我国中医药事业的发展,中西医结合治疗策略优势渐显,代谢性高血压病人各种代谢紊乱相互影响,交互为患,故采用中医辨证论治联合西药可改善病人症状,减轻西药副作用,从而逐渐简化病人用药方案,提高依从性㊂根据临床症状,高血压常归属于中医学 眩晕 范畴㊂近年来,多方学者通过经典,对代谢性高血压的中医理论进行了探讨㊂‘灵枢㊃胀论第三十五“云: 黄帝曰:脉之应于寸口,如何而胀?岐伯曰:其脉大坚以涩者,胀也 [11]㊂2008年王清海教授[12]将 脉胀 作为高血压的中医病名,将高血压形成的病因病机与中医 血脉理论 紧密联系,由各种内外原因导致营卫气血紊乱,脉管拘急膨搏,血压升高,发为脉胀㊂刘文科等[13]将‘内经“脾瘅理论引入代谢性高血压的论治中,‘素问㊃奇病论“记载: 此五气之溢也,名曰脾瘅㊂夫五味入口,藏于胃,脾为之甘美而多肥也㊂肥者令人内热,甘者令人中满,故其气上溢,转为消渴㊂治之以兰,除陈气也 ㊂描述了平素食多少动,使人中满内热,形成脾瘅,引发消渴等代谢相关疾病㊂苗华为教授认为疾病的发生是一个动态演变过程,从 未病 到 欲病 已病 ,与个人体质紧密相关,故临床注重辨体与辨病㊁辨证相结合㊂基于中医体质学说,苗华为教授根据临床经验总结,由高血压形成的体质包括痰湿质㊁肝郁质㊁阴虚质㊁气虚质,代谢性高血压病人临床多见痰湿质㊂与现代医学联系,痰湿的产生与脂膏的形成和积聚相关,痰湿质病人对糖脂等能量物质利用障碍,机体代谢失常,故痰湿体质的形成与机体代谢紊乱有重要的内在关系[14]㊂苗华为教授认为痰湿质病人易患代谢性高血压的原因有三,一为肝之疏泄功能不畅,‘素问㊃六元正纪大论“云: 木郁之发 甚则耳鸣眩转,目不识人,善暴僵仆 ㊂‘素问㊃标本病传论篇“曰: 肝病,头目眩,胁支满 ㊂说明高血压的表现与肝气亢逆有关㊂二为脾之运化功能失调,‘灵枢集注“记载: 中焦之气,蒸津液化,其精微溢于外则皮肉膏肥,余于内则膏脂丰满 ㊂三为禀赋不足,年老虚损,治病必求于本,‘杂病源流犀烛“云: 肾精耗则诸脏之精亦耗,肾精竭则诸脏之精亦竭 ㊂高血压的根本原因是禀赋不足,加之本病临床多见于老年人,长期耗损累积伤肾,故应重视补肾,宜标本兼顾治疗该病㊂‘读医随笔“记载: 肝主一身之气,脾为后天气血生化之源,肝脾协调则五脏安和,肝脾失调则气血失衡,发为疾病 ㊂肝属木㊁脾属土,肝气横逆克脾,影响脾胃运化,导致肝郁脾虚,摄入肥甘厚味损伤脾胃,脾失健运,痰湿内生,痰湿蕴血,血行瘀滞,日久损伤脉道,脏器失去濡养,血压升高㊂痰湿瘀血相互交织㊁互相转化,发为痰瘀互结型代谢性高血压㊂故治法应健脾化痰㊁疏肝理气㊁活血祛瘀,兼以补肾㊂苗华为教授自拟降压3号方,方中以半夏㊁陈皮㊁茯苓为君,先立正气以化痰,半夏可胜脾胃之湿,与陈皮配伍,其味辛,辛能散能行,气行则痰消㊂茯苓健脾渗湿,健脾以杜生痰之源,渗湿以助化痰之力,既可扶正,又可祛邪㊂桃仁㊁丹参活血化瘀,川芎活血行气㊁调节气血,三者共为臣药,使瘀血去,气机畅㊂苗华为教授认为,欲疏肝气必敛肝血,欲敛肝血必养肝阴,柴胡疏肝解郁,当归㊁白芍共用养血敛阴㊁柔肝缓急,在疏肝基础上注重顾护肝阴,防止清泄太过㊂现代药理学显示,当归㊁川芎㊁白芍均具有舒张血管㊁降低血压的作用[15]㊂葛根解肌升阳,可升发脾之清阳,其成分葛根素具有调节内皮舒缩功能㊁保护内皮细胞功能的作用[16]㊂鬼箭羽性苦寒,归肝经,是活血之品,现代研究显示,鬼箭羽具有降血糖㊁改善胰岛素抵抗的作用[17]㊂泽泻利水渗湿㊁化浊降脂,胆南星清热化痰,配以补益肝肾之品杜仲,诸药共为佐使,辛凉共进,标本兼治,调控病人的体质偏颇,依期长养,内症方可安和㊂本研究结果表明,自拟降压3号方联合西药治疗不仅能改善代谢性高血压痰瘀互结证病人中医证候,也可有效改善病人血压㊁血脂㊁血糖水平及体质指数,且不良反应发生率低㊂提示联合中药通过多靶点㊁多途径治疗高血压,且不良反应少,实现了增效㊁减毒的协调统一㊂为西医单纯 联合用药㊁加倍用药 治疗代谢性高血压的道路开辟了新途径,其降压机制可能与抑制交感神经兴奋㊁保护血管内皮功能㊁改善胰岛素抵抗有关,具体机制有待进一步研究与探讨㊂参考文献:[1]LIND L,LITHELL H,POLLARE T.Is it hyperinsulinemia or insulinresistance that is related to hypertension and other metaboliccardiovascular risk factors?[J].Journal of Hypertension,1993,11(Supplement4):S11-S16.[2]祝之明.代谢性高血压的概念提出与临床实践:我的探索之路[J].中华糖尿病杂志,2017,9(1):9-13.[3]祝之明.代谢性高血压的概念㊁诊断和危险性评估[J].内科理论与实践,2009,4(6):458-460.[4]郑筱萸.中药新药治疗高血压病的临床研究指导原则[M].北京:中国医药科技出版社,2002:73-77.[5]中华医学会糖尿病学分会代谢综合征研究协作组.中华医学会糖尿病学分会关于代谢综合征的建议[J].中华糖尿病杂志,2004,12(3):156-161.[6]马丽媛,王增武,樊静,等.‘中国心血管健康与疾病报告2021“关于中国高血压流行和防治现状[J].中国全科医学,2022,25(30):3715-3720.[7]祝之明.高血压代谢危险性的评估与控制[J].岭南心血管病杂志,2008,14(2):80-81.[8]祝之明.代谢性高血压的真实存在与临床意义[J].世界临床药物,2009,30(10):581-584.[9]徐兴森,杨万涛,刘道燕,等.高血压合并代谢紊乱及对心肾血管的影响[J].中华高血压杂志,2006,14(11):894-898.[10]祝之明.代谢性高血压的多重危险因素干预[J].中国医学前沿杂志(电子版),2009,1(1):12-15.[11]王洪图.内经选读[M].上海:上海科技出版社,1978:7;135.[12]王清海.论高血压的中医概念与病名[J].中华中医药学刊,2008,26(11):2321-2323.[13]刘文科,李敏,甄仲,等.从脾瘅论治代谢性高血压的理论探讨[J].中医临床研究,2010,2(1):6-8.[14]苏庆民,王琦.肥胖人痰湿型体质血脂㊁血糖㊁胰岛素及红细胞Na+-K+-ATP酶活性的检测[J].中国中医基础医学杂志,1995,1(2):39-41.[15]张利.白芍的药理作用及现代研究进展[J].中医临床研究,2014,6(29):25-26.[16]杨韬,郝晓元,彭延古.中药抗血管内皮细胞损伤机制的研究进展[J].湖南中医药大学学报,2009,29(1):75-77.[17]郭延秀,席少阳,马毅,等.鬼箭羽化学成分及药理活性研究进展[J].中国现代应用药学,2021,38(18):2305-2316.(收稿日期:2023-01-07)(本文编辑薛妮)。

痰瘀互结证的辨治体会金妙文痰瘀互结证的辨治体会金妙文痰瘀证辨证论治体会南京中医药大学金妙文南京市级机关医院胡炜“痰”与“瘀”是中医理论中两种不同的病理因素,但二者密切相关。

它们是因果关系。

它们常合并成疾病,成为一种新的特征性病理因素。

其病理特征为痰瘀互结,一系列临床症状称为痰瘀互结综合征。

虽然古代文献没有明确提出“痰瘀互积”的名称,但长期以来,痰瘀理论与实践有着相同的渊源、疾病和治疗方法。

现代研究证实,“痰证”和“血瘀证”有共同的生化基础。

临床上从痰瘀互结证入手,对一些疑难重症疾病的治疗,往往取得了显著的效果。

它是中医病机理论中一个具有重要意义的环节。

津血同源,如水谷精微所化生,流行于脉内者为血,布微于经脉之外者为津液,赖脏腑的气化作用,出入于脉管内外,互为资生转化,说明血以津液生,津以血液存。

故在病理状态下,津凝则为痰,血滞则成瘀,痰聚则血结,血凝则痰生,以致互为因果同病,杂合为患,以而为痰瘀同病,提供了理论依据。

1.痰瘀证辨证要点1.1痰瘀证辨证的关键是苔藓脉痰证的舌象,多从舌苔反映:患者苔多白厚或黄,化热则苔黄腻;瘀的舌象,多从舌质反映;患者舌质多暗紫或有瘀点、瘀斑;另若此类患者阳气不足,表现在舌象为舌体胖大边有齿痕。

痰证脉象多见于滑脉或弦脉;血瘀证脉象以涩脉为主。

痰瘀证的脉象可分为弦、滑、重、涩,具体视痰瘀证的侧重点而定:若痰优于血瘀证,则脉象以滑、弦为主;血瘀胜痰,脉以涩为主。

1.2痰瘀互结证的常见临床表现1.2.1疼痛是痰瘀互结最常见的症状。

“张一彤”说:“痰中带死血,则攻而注,流散而刺痛。

”痰瘀阻脉,阻则痛。

疼痛在许多部位是固定的,或刺痛,或持续的分娩疼痛,疼痛是顽固的。

疼痛的具体部位往往是痰瘀聚集的地方:如果痰瘀聚集在心脏,会导致胸闷和心痛;聚集在肝脏导致疑病症疼痛;聚集在子宫内的是痛经;在经络中聚集,那么关节是痛苦和紧迫的??其中,疼痛是刺痛的,固定者往往容易出现血瘀疼痛;疼痛沉重且挥之不去,持续很长时间。

加味越鞠丸治疗痰瘀互结证高血压病患者临床疗效观察【摘要】目的:本文将观察对痰瘀互结证高血压实施加味越鞠丸治疗的临床效果。

方法:选我院2021年2月至2022年2月期间56例患者,随机分为两组,每组28例,观察组实施加味越鞠丸治疗,对照组实施常规治疗,对比两组治疗有效率,治疗前后24h平均收缩压、白昼平均收缩压,中医证候评分。

结果:观察组治疗有效率高于对照组;24h平均收缩压、白昼平均收缩压均低于对照组;中医证候评分低于对照组,(P<0.05)。

结论:对痰瘀互结证高血压患者实施加味越鞠丸进行治疗,能够有效缓解患者临床症状,提升其治疗有效率。

【关键词】加味越鞠丸;痰瘀互结证高血压;临床疗效[Abstract] Objective: To observe the clinical effect of jiaweiYueju pill in the treatment of hypertension with phlegm and bloodstasis syndrome. Methods: From February 2021 to February 2022, 56 patients in our hospital were randomly pided into two groups, 28 patients in each group. The observation group was treated withModified Yueju Pill, and the control group was treated withconventional treatment. The treatment efficiency of the two groups was compared, 24h mean systolic blood pressure and day mean systolic blood pressure before and after treatment, and TCM syndrome score. Results: The effective rate of observation group was higher than control group. 24h mean systolic blood pressure and daytime mean systolic blood pressure were lower than control group. The TCM syndrome score waslower than that of the control group (P<0.05). Conclusion: JiaweiYueju pill can effectively relieve the clinical symptoms and improvethe therapeutic efficiency of hypertension patients with phlegm and blood stasis syndrome.【 Key words 】 Modified Yueju pill; Phlegm and blood stasis syndrome of hypertension; Clinical curative effect高血压是临床中最为常见的心血管疾病,能够导致患者肾、心、脑、视力等器官受到损伤,病情严重的甚至会造成死亡[1]。

丹蒌汤剂治疗痰瘀互结型高血压的安全性及对患者 24h 血压动态的改善孙燕发布时间:2023-06-09T07:13:09.510Z 来源:《医师在线》2023年5期作者:孙燕[导读] 目的:探讨采用丹蒌汤剂对痰瘀互结型高血压患者治疗效果的作用。

新疆有色金属公司医院(友好南社区卫生服务中心)综合科 830054摘要:目的:探讨采用丹蒌汤剂对痰瘀互结型高血压患者治疗效果的作用。

方法:选择基层医院2018年10月~2019年10月的40例痰瘀互结型高血压患者,以计算机表法进行分组,分为观察组20例、参照组20例。

其中观察组选用丹蒌汤剂治疗,参照组采取常规西药治疗,对比两组的临床疗效。

结果:①观察组、参照组的不良反应发生率比较,P<0.05。

②两组收缩压、舒张压比较,P<0.05。

结论:痰瘀互结型高血压患者接受丹蒌汤剂治疗,不会致使患者出现严重的不良反应,而且能够有效控制患者的血压水平。

关键词:痰瘀互结型高血压;丹蒌汤剂;治疗安全;血压水平高血压也可以叫作血压升高,指的是血液于血管中流动时对血管壁构成压力,非同日监测血压水平3次收缩压/舒张压持续高于正常的现象[1]。

发病原因:遗传、年龄、不良生活方式等;诱发因素有高钠低钾饮食、过量饮酒、体力活动不足、超重、肥胖等。

中医方面认为,痰瘀互结型和毒损心络有关,为发生率较高的中医证型,高血压为中医头痛和风眩的范畴,临床上通过常规西药治疗的安全性无法得到保障,同时患者容易出现不良反应情况。

因而,本文将基层医院2018年10月~2019年10月40例痰瘀互结型高血压患者为主,重点观察分别采用丹蒌汤剂治疗、常规西药治疗的效果。

1.基线资料及方法1.1基线资料抽取基层医院2018年10月~2019年10月40例痰瘀互结型高血压患者,按照计算机表法完成分组,均分为了观察组与参照组。

观察组男、女患者各12例和8例;年龄抽取40~68岁,平均测验值(54.3±2.5)岁;病程抽取2~16年,平均测验值(9.6±1.4)年。