蚕豆病的设计性试验

- 格式:ppt

- 大小:5.98 MB

- 文档页数:25

蚕豆病在遗传性葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(G-6-PD)缺陷的情况下,食用新鲜蚕豆后突然发生的急性血管内溶血。

G-6-PD有保护正常红细胞免遭氧化破坏的作用,新鲜蚕豆是很强的氧化剂,当G-6-PD缺乏时则红细胞被破坏而致病。

该病通过性联不全显性遗传,G-6-PD基因在X染色体上,病人大多为男性,男女之比约为7∶1,在生吃蚕豆后数小时至数日(1~3天)内突然发热、头晕、烦躁、恶心,尿呈酱油样或葡萄酒色,一般发作2~6天后能自行恢复,但重者若不及时抢救,会因循环衰竭危及生命。

可通过病史和高铁血红蛋白还原试验(还原率大于75%),特别是荧光点试验诊断。

一旦确诊,应立即停吃生蚕豆,输血,输液,碱化尿液,防止急性肾功能衰竭。

毒理红细胞葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(G6PD)有遗传缺陷者在食用青鲜蚕豆或接触蚕豆花粉后皆会发生急性溶血性贫血症——蚕豆病。

致病机制尚未十分明了,但已知有遗传缺陷的敏感红细胞,遇蚕豆中某种因子,发生急性血管内溶血所致。

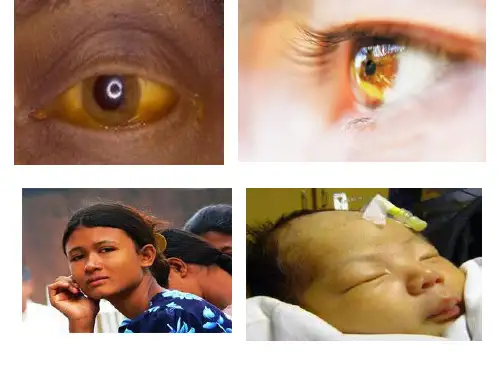

临床表现:早期有恶寒、微热、头昏、倦怠无力、食欲缺乏、腹痛,继之出现黄疸、贫血、血红蛋白尿,尿呈酱油色,此后体温升高,倦怠乏力加重,可持续3日左右。

与溶血性贫血出现的同时,出现呕吐、腹泻和腹痛加剧,肝脏肿大,肝功能异常,约50%患者脾大。

严重病例可见昏迷、惊厥和急性肾衰竭,若急救不及时常于1~2日内死亡。

诊断 1. 有进食青蚕豆或吸入蚕豆花粉史。

2. 临床特点①潜伏期数小时至48小时。

②中毒表现:早期有恶寒、微热、头昏、倦怠无力、食欲缺乏、腹痛,继之出现黄疸、贫血、血红蛋白尿,尿呈酱油色,此后体温升高,倦怠乏力加重,可持续3日左右。

③实验检查:高铁血红蛋白还原试验(MHb)正常人还原率>75%(比色法),蚕豆病患者MHb还原率31%~74%(杂合子遗传者),还原率<30%(纯合子型);血中含变性珠蛋白小体(赫恩兹小体)可高于5%以上(正常为0~0.28%)。

急救处理1. 人工催吐。

蚕豆抗病性鉴定报告单

报告人:XXX

鉴定对象:蚕豆样本A

鉴定目的:测试蚕豆抗病性能,评估其抗病能力。

鉴定方法:

1. 采集样本A蚕豆株苗,并观察植株生长情况。

2. 鉴定样本A蚕豆株苗的叶片表面是否存在病斑。

3. 鉴定样本A蚕豆株苗是否存在病斑蔓延现象。

4. 对病斑进行病菌分离鉴定,确定病原菌种类。

鉴定结果:

1. 样本A蚕豆株苗生长状况良好,无明显病状。

2. 样本A蚕豆叶片表面无病斑或其他病征。

3. 样本A蚕豆株苗未出现病斑蔓延现象。

4. 经病原菌分离鉴定,样本A蚕豆未检测到任何病原菌。

结论:

样本A蚕豆具有较高的抗病能力,表现出良好的生长状况和无病斑的叶片,同时未检测到任何病原菌的存在。

鉴定人:XXX

日期:YYYY年MM月DD日。

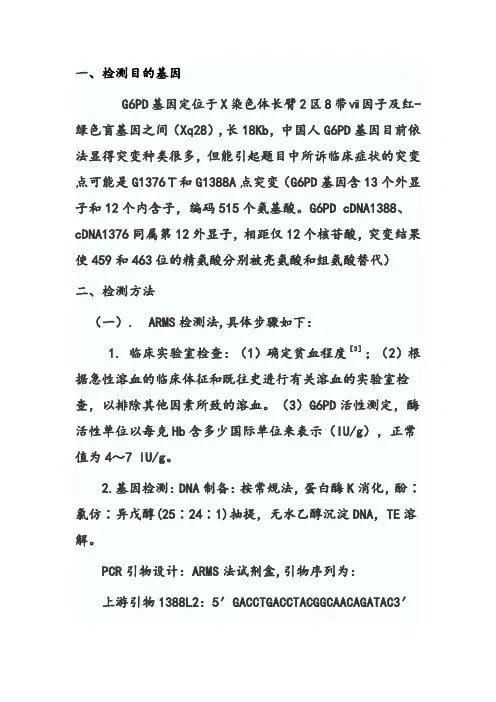

一、检测目的基因G6PD基因定位于X染色体长臂2区8带ⅶ因子及红-绿色盲基因之间(Xq28),长18Kb,中国人G6PD基因目前依法显得突变种类很多,但能引起题目中所诉临床症状的突变点可能是G1376T和G1388A点突变(G6PD基因含13个外显子和12个内含子,编码515个氨基酸。

G6PD cDNA1388、cDNA1376同属第12外显子,相距仅12个核苷酸,突变结果使459和463位的精氨酸分别被亮氨酸和组氨酸替代)二、检测方法(一). ARMS检测法,具体步骤如下:1. 临床实验室检查:(1)确定贫血程度[3];(2)根据急性溶血的临床体征和既往史进行有关溶血的实验室检查,以排除其他因素所致的溶血。

(3)G6PD活性测定,酶活性单位以每克Hb含多少国际单位来表示(IU/g),正常值为4~7 IU/g。

2.基因检测:DNA制备:按常规法,蛋白酶K消化,酚∶氯仿∶异戊醇(25∶24∶1)抽提,无水乙醇沉淀DNA,TE溶解。

PCR引物设计:ARMS法试剂盒,引物序列为:上游引物1388L2:5′GACCTGACCTACGGCAACAGATAC3′下游引物1388M2:5′GGTGCAGCAGTGGGGTGAAATTAT3′1376M:5′TGAAAATACGCCAGGCCTCAA 3′1388L2和1388M2特异性扩增G6PD基因第12外显子cDNA1388(G→A)突变,扩增出361bp片段,而1388L2和1376M扩增cDNA1376(G→T)突变,扩增出345bp片段。

基因扩增:30 μl聚合酶链反应含基因组DNA 1.0 μg,10×反应缓冲液3.0 μl,dNTPs(2 mmol/L)3.0 μl,5′上游引物和3′下游引物各20 ng,内对照引物40 ng。

反应条件为97℃变性7分钟,在85℃下加1.5U GD Taq酶后,进入热循环。

循环条件为:94℃30秒,59℃45秒,72℃50秒,共25个循环,72℃继续保温7分钟。

蚕豆多倍体诱导和鉴定试验设计方案一、研究目的本试验的目的是通过多倍体诱导和鉴定,获得蚕豆的多倍体植株,并分析其对产量和抗逆性能的影响。

二、试验方法1.材料准备选取蚕豆品种,如“春蚕”等,作为试验材料。

选取健康、无病虫害的蚕豆种子作为试验材料。

2.多倍体诱导将种子表面用70%酒精消毒,然后用1%次氯酸钠溶液浸泡10分钟,最后用无菌水洗净。

将种子置于层析纸上进行萌发,待种子萌发出完整的胚芽后,将其转移到含有2mg/L 2,4-D的MS培养基中进行培养。

培养基的pH值为5.8,培养温度为25±2℃,光照强度为3000lx,光周期为16h 光照/8h黑暗。

3.多倍体鉴定对培养基中生长的组织进行染色体观察,以确定其倍性。

通过标准的细胞学方法,如根尖细胞准备、染色、显微镜观察等进行多倍体鉴定。

4.产量和抗逆性能测试将多倍体和野生型蚕豆植株种植在相同的环境条件下,每个处理设置3个重复。

在不同的生长期,如花期、结荚期和成熟期,对植株进行测量和观察。

测量产量指标,如单株产量、荚果长度、荚果宽度等,同时评估抗逆性能,如抗病性、抗旱性等。

三、数据分析收集产量和抗逆性能的数据,并进行统计分析。

使用SPSS等统计软件进行方差分析,比较多倍体和野生型蚕豆之间的差异。

根据数据分析的结果,评估多倍体对蚕豆产量和抗逆性能的影响。

四、预期结果预期多倍体蚕豆较野生型蚕豆在产量和抗逆性能方面有所提高。

通过多倍体诱导和鉴定试验,可以得到具有更高产量和更强抗逆性的蚕豆品种。

五、试验注意事项1.培养基的配制和无菌操作要严格遵守操作规程,以保证试验的准确性。

2.多倍体鉴定时,要充分观察染色体的形态和结构,进行准确的判定。

3.每个处理的重复应设置合适,以提高结果的可靠性。

4.在进行抗逆性能测试时,要注意环境条件的一致性,以消除环境因素对结果的影响。

六、试验的意义通过多倍体诱导和鉴定试验,可以培育出具有良好产量和抗逆性能的蚕豆品种。

这对于提高农作物产量和抗病虫害能力具有重要意义,也为蚕豆的栽培和利用提供了有效的技术支持。

临床蚕豆病发病机理、临床表现、实验检查及泡状细胞与海因茨小体形成机制蚕豆病是葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(G6PD)缺乏症的一个类型,表现为进食蚕豆后引起溶血性贫血及相关症状。

蚕豆病在我国西南、华南、华东和华北各地均有发现,而以广东、四川、广西、湖南、江西为最多,在北方极为少见。

3岁以下患者占70%,男性占90%。

成人患者比较少见。

发病机理葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症是参与红细胞磷酸戊糖旁路代谢的G-6-PD活性降低和(或)酶性质改变导致的以溶血为主要表现的一种遗传性疾病。

转录G6PD的结构基因位于X染色体长臂2区8带上(Xq28),疾病为X连锁不完全显性遗传,男性G6PD缺乏半合子和女性缺乏全合子有显性表现,男性多于女性。

G6PD参与磷酸戊糖旁路代谢途径是红细胞产生NADPH的唯一来源,可将氧化型的谷胱甘肽还原为还原型谷胱甘肽。

G6PD缺乏导致红细胞不能产生足够的NADPH,GSH显著减少,使红细胞对氧化的攻击敏感性增高,Hb的硫基遭受氧化损伤形成高铁血红蛋白和变性Hb,沉积在红细胞膜形成海因茨小体(Heinz body),使红细胞变形性明显下降,易被单核-巨噬细胞破坏发生血管外溶血,而细胞膜脂质的过氧化作用则是血管内溶血急性发作的主要因素。

疾病只发生于氧化应激情况下,共同表现为溶血,但是轻重不一,G6PD缺乏根据溶血诱因可分:慢性溶血性贫血、新生儿黄疸、蚕豆病、药物性溶血、感染性溶血。

其中以蚕豆病(favism)多见。

临床表现蚕豆病(favism)多见于10岁以下儿童,男性多于女性。

起病急,一般食用新鲜蚕豆或其制品后两个小时至几天(一般为1-2天,最长15天)突然发生急性血管内溶血。

溶血程度与食蚕豆的量无关,多数病人停止食用可自行恢复,严重病例需要输血及肾上腺激素,并采取措施避免急性肾衰竭。

疾病贫血程度和症状大多很严重。

症状有全身不适、疲倦乏力、畏寒、发热、头晕、头痛、厌食、恶心、呕吐、腹痛等。

巩膜轻度黄染,尿色如浓红茶或甚至如酱油。

蚕豆病的检查蚕豆病是由于蚕豆作物受到病原微生物的感染而引起的一种病害。

该病害常见于亚热带和温带地区的蚕豆田,并对蚕豆的生长和产量产生不利影响。

因此,及早发现和诊断蚕豆病对于及时采取防治措施以保护蚕豆产量至关重要。

本文将介绍蚕豆病的检查方法及相关技术。

一、外观检查法外观检查法是最常用的检查蚕豆病的方法之一。

在蚕豆植株生长旺盛时,可以观察到叶片和茎的异常症状。

感染蚕豆病的叶子会出现黄化、斑点、水浸和病斑扩大等症状。

受严重病害感染的茎会发生变形、褪色和溃疡。

通过观察植株的病害症状,可以初步判断蚕豆是否感染了病害。

二、病原菌分离鉴定法蚕豆病的病原菌种类繁多,包括真菌、细菌和病毒等。

要准确判断蚕豆病的病原菌种类,需要进行病原菌的分离和鉴定。

分离病原菌的方法主要有体外分生孢子法和混菌法。

体外分生孢子法是将植株叶片上的病斑切下,放入含有适当营养物质的培养基中培养,待分生孢子生长出来后,通过形态和生理特性来鉴定病原菌。

混菌法是将病斑植株与一般培养的细菌混合培养,观察细菌的生长情况从而初步鉴定病原菌。

三、病害发生率调查法病害发生率调查法是通过对蚕豆田进行随机抽样调查,来了解蚕豆病的发生情况和严重程度。

在蚕豆病流行的地区,可以选择若干个不同病害程度的蚕豆植株,统计病害发生率和病斑大小,计算病害流行的程度,并确定病害防治措施的实施时间和方法。

四、分子生物学检测法随着分子生物学技术的不断发展,越来越多的分子生物学检测方法被应用于蚕豆病的检测中。

这些方法包括PCR扩增、DNA杂交和Western Blot等。

PCR扩增是一种特异性高、敏感性强的检测方法,可以检测到极少量的病原菌DNA。

DNA杂交是通过核酸探针与病原菌基因特异性结合来检测病原菌的存在。

Western Blot则是通过将目标蛋白质转移至膜上,再使用特异性抗体与之结合来检测病原菌的蛋白质。

综上所述,蚕豆病的检查方法主要有外观检查法、病原菌分离鉴定法、病害发生率调查法和分子生物学检测法。

关于蚕豆病的临床研究概述广东省人民医院儿科血液肿瘤区沈亦逵蚕豆病(Favsim)由于食蚕豆引起急性溶血性黄疸及血红蛋白尿等综合症状,系一种急性溶血性贫血疾病,俗称胡豆黄。

此病多见于地中海沿岸各国。

病例最多发生在意大利撒丁岛(Sardinia)。

我国自1952年由四川报告后,各地也相继有此病报导。

到目前止,国内文献报告已超过万例。

病例发现最多的粤东兴梅地区自1952年以来已超5000例。

由此可见蚕豆病也威胁着我国人民的健康。

作者于60年代以来曾多次参加广东省对此病的调查研究工作,对1464例临床调查研究在血液及输血副刊杂志作过报道,现结合近年临床研究及有关报道,就此病的临床研究作一概述。

蚕豆病的病因与发病机制一、G6PD缺乏是蚕豆病发病的背景经多年研究证实,蚕豆病的发生内因是红细胞-6葡萄糖磷酸脱氢酶(G6PD)缺乏作为蚕豆病发病的主要原因已经肯定。

本病是由于G6PD的基因突变所致。

G6PD缺乏症是人类最常见酶缺陷病,全世界约有4亿人受累。

我国G6PD缺乏者南方高于北方,以广东、广西、海南、四川和福建等省发生率最高。

广东省G6PD缺乏发生率5.68.6%,G6PD缺乏者约400万左右。

㈠G6PD基因与基因变异类型G6PD的结构基因位点在X染色体长臂2区8带上(Xq28),全长约20Kb,由13个外显子和12个内含子组成,编码515个氨基酸。

基因突变是G6PD缺乏症的分子基础,迄今,G6PD基因的突变已达140种以上;中国人的G6PD基因突变型有28种,其中最常见的是G1376T、G1388A、A95G和G392T(表1)突变频率占70%左右。

同一地区的不同民族其基因突变型相似,而分布在不同地区的同一民族其基因突变型则差异很大。

表1中国广东籍红细胞G6PD缺乏者中最常见的四种基因突变变异型点突变位置顺序(cDNA)碱基改变氨基酸置换G1376T1376(E12)G→T精→亮G1388A1388(E12)G→A精→组G392T393(E5)G→T甘→缬A95G95(E2)A→G精→组注:E=外显子㈡G6PD缺乏遗传方式G6PD缺乏为伴性(X)不完全显性遗传。

诊断蚕豆病的标准

蚕豆病是一种因体内缺乏葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(G6PD)引起的遗传性疾病,患者在进食蚕豆或暴露于某些药物、化学物质后可能出现急性溶血反应。

以下是诊断蚕豆病的标准:

1. 家族遗传史:蚕豆病具有明显的家族遗传性。

若家族中有确诊的蚕豆病患者,个体患病风险较高。

了解家族病史对于诊断具有重要的参考价值。

2. 典型症状:患者在食用蚕豆或暴露于某些诱因后出现急性溶血症状,如发热、黄疸、贫血等。

这些症状的出现有助于初步诊断。

3. 实验室检查:通过采集患者的血液样本进行实验室检查,观察红细胞形态及计数,了解血红蛋白水平等指标。

红细胞渗透脆性试验和高铁血红蛋白还原试验等特殊试验对于确诊具有重要意义。

4. 特殊试验:红细胞G6PD活性检测是诊断蚕豆病的金标准。

通过检测红细胞中G6PD的活性,可以明确诊断或排除蚕豆病。

5. 排除其他疾病:由于蚕豆病的症状与其他溶血性贫血等疾病相似,因此需要排除其他可能的病因。

如阵发性睡眠性血红蛋白尿、免疫性溶血性贫血等。

通过对其他相关疾病的鉴别诊断,有助于准确诊断蚕豆病。

综上所述,诊断蚕豆病需要综合考虑家族遗传史、典型症状、实验室检查和特殊试验等方面的信息。

通过全面的诊断流程,可以准确诊断蚕豆病并采取相应的治疗措施,以避免急性溶血反应的发生。