五输穴及临床应用.

- 格式:ppt

- 大小:2.46 MB

- 文档页数:25

五输穴的临床应用令狐采学五输穴的临床应用五腧穴在临床上的应用非常广泛,是远部选穴的主要穴位。

五输穴是十二经穴中井、荥、输、经、合5类腧穴的简称,这些腧穴均分布在四肢肘、膝以下的部位,其分布特点是以四肢末端依次按井、荥、输、经、合的次序向肘膝部位排列,十二经脉中每经有5个位属于五输穴,故人体共有五输穴60个。

五输穴不仅有经脉归属,而且具有自身的五行属性。

按照“阴井木”、“阳井金”的规律进行配。

附:十二经脉五输穴穴名及其五行属性表,根据古代文献和临床实际,五腧穴的应用可归纳为以下几点:1.按五输穴的主病特点选用《灵枢·邪气脏腑病形》说:“荥输治外经”,指出了荥穴和输穴主要治疗经脉循行所过部位的病证,这是与下合穴主要治疗内腑病证特点相对而言。

《灵枢·顺气一日分为四时》云:“病在脏者,取之井;病变于色者,取之荥;病时间时甚者,取之输;病变于音者,取之经;经满而血者,病在胃及以饮食不节得病者,取之于合。

”其后《难经·六十八难》又做了补充:“井主心下满,荥主身热,输主体重节痛,经主喘咳寒热,合主逆气而泄。

”综合近代临床的饿应用情况,井穴多用于急救,如点刺十二井穴可抢救昏迷;荥穴主要用于质量热证,如胃火牙痛选胃经的荥穴内体庭可清泻胃火。

2.按五行生克关系选用五输穴的五行属性与脏腑的五行属性相合,五行之间存在“生我”、“我生”的母子关系。

因而,《难经·六十九难》提出“虚者补其母,实者泻其子”的选取适当的五输穴治疗疾病的方法。

这一取穴法亦称为子母补泻取穴法。

它包括本经子母补泻和他经子母补泻两种取穴法。

例如,肺在五行中属金,肺经的实证可取输穴中属水的合穴(尺泽)以泻之。

因“金”生“水”,“水”为“金”之子。

取尺泽合“实则泻其子”之义。

若肺的虚证,刚按“虚者补其母”的方法取穴,“土”生“金”,“土”为“金”之母,故选取肺经五输穴中属土的腧穴(大渊)以补之,这即是本经子母补泻取穴。

临床如何运用五输穴治疗痛症在临床实践中,作为一位深谙五输穴之妙的针灸医师,我深知如何将传统医学的精髓融入现代医疗之中。

本文将透过我的第一人称视角,细腻铺陈我在临床中如何巧妙运用五输穴来缓解各种痛症。

作为一名针灸医生,我深刻理解痛症给患者带来的身心双重折磨。

中医学认为,疼痛的产生多与经络阻滞、气血不畅有关,而五输穴作为六条主要经络的起点,它们如同一把钥匙,能够开启经络的门户,疏导阻塞,调和阴阳,是缓解痛症的关键。

在具体操作上,我会依据患者的具体情况和体质,精心挑选适合的五输穴进行治疗。

例如,面对患者的手臂疼痛,我会运用轻柔的手法在对应的手太阳小肠经的五输穴——少泽穴上进行针灸,以温和地刺激经络,促进气血流通。

治疗过程中,我根据疼痛的急性或慢性属性,调整针刺的深浅和强弱。

面对急性疼痛,我可能会使用较强烈的刺激以快速达到缓解的效果;而对于慢性疼痛,则更倾向于采用细腻温和的针刺方法,以达到舒缓并调养身体的目的。

我还会根据患者的个体差异,适当地结合拔罐、艾灸等其他中医疗法,以期获得更佳的治疗效果。

同时,我重视患者的心理状态,因为情绪的波动往往会加剧疼痛感。

因此,在治疗过程中,我总是耐心地与患者交谈,倾听他们的感受,帮助他们缓解焦虑和紧张,引导他们进入一个更加放松和平静的状态,这对疼痛的减轻有着不可忽视的作用。

我还会根据患者的日常习惯和生活环境,给出相应的饮食和生活建议。

比如,我建议他们避免过量摄入辛辣或油腻的食物,保证充足的休息,适度地进行体育锻炼等,这些都有助于加速恢复过程。

总而言之,将五输穴与针灸、心理辅导及生活方式调整相结合,是我为患者提供全面治疗策略的关键。

作为一名针灸医师,我将继续深化我的专业知识,不断提升我的临床技能,以期让更多的患者从中受益,享受到减轻痛楚的喜悦。

特定穴的内容和应用五输穴(一)概述五输穴是指十二经脉在肘、膝关节以下的井、荥、输、经、合穴,简称“五输”,每经5穴,共60穴。

因五输穴对内脏疾病、五官病等有独特的治疗作用,是临床上应用非常广泛的一类特定穴。

五输穴首见于《灵枢经》.《灵枢·九针十二原》言:“所出为井,所溜为荥,所注为腧,所行为经,所人为合”,但尚未指出具体的穴名和位置。

《灵枢·本输》指出了除心经以外的11条经脉五输穴的位置.《难经·六十二难》、《难经·六十九难》进一步详细说明了五输穴的阴阳五行属性,指出了五输穴的主治病症,记载了补母泻子、刺井泻荥等针法。

至《针灸甲乙经》又补充了心经的五输穴才至完备。

以后历代医家对五输穴的理论研究和临床应用均有发展,近世对五输穴的研究则主要集中在五输穴的作用方面。

(二)内容及分布规律五输穴的内容主要见于《灵枢·本输》篇,记载了手太阴肺经等11条经脉的五输穴,如肺经五输穴“肺出于少商,少商者,手大指端内侧也,为井木;溜于鱼际,鱼际者,手鱼也,为荥;注于太渊,太渊,鱼后一寸陷者中也,为腧;行于经渠,经渠,寸口中也,动而不居,为经;人于尺泽,尺泽,肘中之动脉也,为合……”。

对于手少阴心经的五输穴则未予记述,而代之以心包经的五输穴.故《灵枢·九针十二原》统计五输穴为:“五藏五俞,五五二十五俞;六府六俞,六六三十六俞”,共得61穴(包括阳经的6个原穴).至《针灸甲乙经》分别以少冲、少府、神门、灵道、少海,填补了手少阴心经五输穴的空白.一般认为,五输穴的分布和排列是标本、根结理论的具体体现。

《灵枢·根结》篇指出“四肢为阴阳之本",十二经脉原气皆以四肢末端为本为根,向上结聚于头、胸、腹部为标为结。

古人根据十二经脉这种标本、根结关系,把经脉原气的运行情况比喻为流水之象,用水流的大小、动向说明经气的运行由小到大,由少到多,由浅入深之不同,所起的作用亦不同。

五输穴歌诀|五输穴(最详细精华的五腧穴介绍)五输穴即十二经脉分布在肘、膝关节以下的井、荥、输、经、合穴,简称“五输”,其分布次序是依据标本根结的理论,从四肢末端向肘膝方向排列的。

古代医家把经气在经脉中运行的状况,比作自然界的水流,以说明经气的出入和经过部位的深浅及其不同作用。

如经气所出,象水的源头,称为“井”;经气所溜,象刚出的泉水微流,称为“荥”;经气所注,象水流由浅入深,称为“输”;经气所行,象水在通畅的河中流过,称为“经”;最终经气充盛,由此深化,进而汇合于脏腑,恰象百川汇合入海,称为“合”。

《难经·六十八难》:“井主心下满,荥主身热,输主体重节痛,经主喘咳寒热,合主逆气而泄。

”概括了五输穴的主治范围。

十二经各有一个井穴,因多位于赤白肉际处,故井穴具有交通阴阳气血的作用,多用于急救,有开窍醒神,消炎镇痛之效;荥穴均可退热;输穴多用于止痛,兼治身体沉重由水湿所致者;经穴主治外感病,咳嗽,哮喘;合穴治六腑病,如呕吐、泄泻、头晕、头胀,可将上逆之气向下引。

井穴还用于诊断:井穴是各经的“根”穴,日本针灸家用燃着的线香熏烤井穴,分析井穴对热的敏感程度,以确定各经的虚实,此法叫知热感度测定法。

古人依据脏腑的不同作用,把其分属五行,即肝、胆属木,心、小肠属火,脾、胃属土,肺、大肠属金,肾、膀胱属水。

又将五输穴也分属五行。

《难经·六十四难》指出:“阴井木,阳井金,阴荥火,阳荥水,阴输土,阳输木,阴经金,阳经水,阴合水,阳合土。

”据此,又依据五行的相生规律及疾病的不同表现,制定出“虚则补其母,实则泻其子”的治疗方法,即补母泻子法。

详细应用又有本经补母泻子法,子午流注纳子法和异经补母泻子法。

有伴侣问:你总是说这个穴属火,那个穴属水,这是什么意思呢?这属水属火的毕竟是怎么规定的?“金、木、水、火、土”,这是中医的五行学说。

有不少人反对该学说,或言之为封建糟粕,故弄玄虚;或说其牵强附会,不符科学。

五输穴定义是十二经脉各经分布于肘膝关节以下的五个重要腧穴,即井、荥、输、经、合。

简称“五输”。

各经的五输穴从四肢末端起向肘膝方向依次排列,并以水流大小的不同名称命名,比喻各经脉气自四肢末端向上,象水流一样由小到大,由浅入深的特点。

[1] 五输穴歌内容《灵枢九针十二原》指出:“所出为井,所溜为荥,所注为输,所行为经,所入为合。

”是对五输穴经气流注特点的概括。

井:指地下泉水初出,微小而浅。

杨玄操《难经》注:'山谷之中,泉水初出之处名之曰井,井者主出之义也。

'用以形容四肢各经的末端穴。

荥:指小水成流。

《说文解字》:'荥,绝小水也。

'杨上善《明堂》注:'水溢为荥,谓十二经脉从指出已,流溢此处,故名为荥。

'用以形容位于井穴之后的第二穴。

输:指水流渐大可输送、灌注。

《说文解字》:'输,委输也。

'杨上善《太素》注:'输,送致聚也。

《难经·八十一难》曰:五藏输者,三焦行气之所留止。

故肺气与三焦之气送致聚于此处,故名为输也。

'用以形容位于荥穴之后的第三穴。

经:指水流行经较直、较长。

《尔雅·释水》:'直波曰经。

'杨上善《太素》注:'经,常也。

水大流注,不绝为常。

血气流注此,徐行不绝,为之常也。

'用以形容位于输穴之后的第四穴。

合:指水流汇合入深。

杨上善《太素》注:'如水出井以至海为合,脉出指井,至此合于本藏之气,故名为合。

'用以形容位于经穴之后肘膝关节附近的第五穴。

详情简称“五输”。

《灵枢九针十二原》指出:“所出为井,所溜为荥,所注为输,所行为经,所入为合。

”是对五输穴经气流注特点的概括。

脏腑原气输注、经过和留止于十二经脉四肢部的腧穴,称为原穴,又称“十二原”。

复溜“原”含本原、原气之意,是人体生命活动的原动力,为十二经脉维持正常生理功能之根本。

十二原穴多分布于腕踝关节附近。

传统针灸思想及五输穴的临床应用(郭廷英)部分笔记文末有福利郭廷英老爷子被誉为“郭一针”,重视针灸经典理论和临床基本功,特别擅长运用五输穴治疗各类顽疾。

常以“生平无大计,针尖度春秋”自勉。

听老爷子讲座时本来录音了,怎奈并未录制成功,150分钟的课程,仅记录下了零星笔记,实在可惜了。

虽然残缺,仍愿与未参加讲座的人共享。

做人梯不足,做垫脚石有余。

学好针灸,其乐无穷。

学针灸要加紧基本功锻炼。

要熟记经络循行走向和主病。

做针灸,要按规矩来。

听说扎针要多扎几个才好?错!为啥,因为穴位与穴位之间有拮抗作用,会减弱疗效。

要知道穴性,要知道经络都有什么病变,知道为什么得病。

怎样才能成为合格的医生?好好学习!针灸很重要的是配穴原则。

用五输穴辩证,取两三个穴位就可以了,不用扎那么多。

扎上一针,有效,那就再捻转一下,效不更方,继续捻转。

就不用扎第二针了。

这就像在黑暗的地方,点亮了一盏灯,灯光已经很亮了,就不用再点蜡烛了吧!井主心下满,荥主身热,输主体重节痛,经主喘咳寒热,合主逆气而泄。

在五输穴中,配穴是扎针基础的基础。

除了熟知五输穴,还要熟知原穴络穴,十二经脉,十五络脉,奇经八脉。

有人来看病,十五络脉的症候中,必有一个跟他关系密切。

学习针灸,太简单,太简单,太简单;不明经络,太困难,太困难,太困难。

奇经八脉储蓄了人体的正气,就如同水库的作用一样。

不懂经络,算不上针灸医生。

我工作了五六十年,还记得(这些经脉循行原文),但为什么你毕业还没几天就忘了!?你的记性还不如我一个老头子?你不会治这个病,那别人就不得这个病了干这一行,不是挣不了钱,而是有钱你就能得着吗?要是有本事,钱不知不觉就来了。

就怕你没真本事,社会上太需要有本事的人了。

治病的时候不用必须扎针,工具可以随手而来,比如钥匙环啥的,知道他毛病在哪,也可以用点穴的方法治疗。

有坐骨神经痛患者,点天宗而愈。

因为天宗对应环跳。

脚的外踝扭了,选阳池治疗而愈。

扎上之后多活动,期间要捻针。

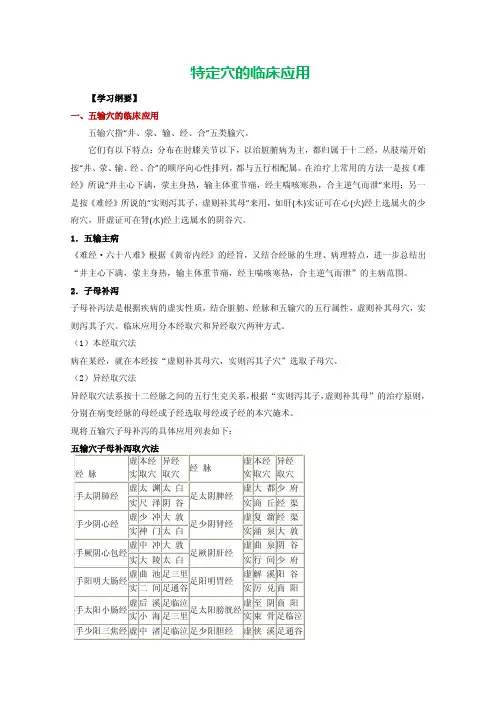

特定穴的临床应用【学习纲要】一、五输穴的临床应用五输穴指“井、荥、输、经、合”五类腧穴。

它们有以下特点:分布在肘膝关节以下,以治脏腑病为主,都归属于十二经,从肢端开始按“井、荥、输、经、合”的顺序向心性排列,都与五行相配属。

在治疗上常用的方法一是按《难经》所说“井主心下满,荥主身热,输主体重节痛,经主喘咳寒热,合主逆气而泄”来用;另一是按《难经》所说的“实则泻其子,虚则补其母”来用,如肝(木)实证可在心(火)经上选属火的少府穴,肝虚证可在肾(水)经上选属水的阴谷穴。

1.五输主病《难经·六十八难》根据《黄帝内经》的经旨,又结合经脉的生理、病理特点,进一步总结出“井主心下满,荥主身热,输主体重节痛,经主喘咳寒热,合主逆气而泄”的主病范围。

2.子母补泻子母补泻法是根据疾病的虚实性质,结合脏腑、经脉和五输穴的五行属性,虚则补其母穴,实则泻其子穴。

临床应用分本经取穴和异经取穴两种方式。

(1)本经取穴法病在某经,就在本经按“虚则补其母穴,实则泻其子穴”选取子母穴。

(2)异经取穴法异经取穴法系按十二经脉之间的五行生克关系,根据“实则泻其子,虚则补其母”的治疗原则,分别在病变经脉的母经或子经选取母经或子经的本穴施术。

现将五输穴子母补泻的具体应用列表如下:在运用五输穴进行子母补泻时,若遇到井穴补泻,可以采用“泻井当泻荥,补井当补合”的变通之法。

3.因时而用《难经·七十四难》曰:“春刺井,夏刺荥,季夏刺输,秋刺经,冬刺合。

”是结合四季应用五输穴的方法。

春夏之季,阳气在上,人体之气也行于浅表,故应浅刺井荥;秋冬之季,阳气在下,人体之气也深伏于里,故宜深刺经合。

另外,“子午流注”针法,也是以五输穴为取穴依据的时间针刺法。

二、原穴和络穴的临床应用原穴是本经气血流止之处,又是本脏气血流止之处,还是三焦的原气进入该经脉的部位。

由于原穴是脏腑原气汇聚之处,所以原穴的变化最能反应脏腑气机的变化。

近代研究也最多。

五输穴得临床应用五输穴得临床应用五腧穴在临床上得应用非常广泛,就是远部选穴得主要穴位。

五输穴就是十二经穴中井、荥、输、经、合5类腧穴得简称,这些腧穴均分布在四肢肘、膝以下得部位,其分布特点就是以四肢末端依次按井、荥、输、经、合得次序向肘膝部位排列,十二经脉中每经有5个位属于五输穴,故人体共有五输穴60个。

五输穴不仅有经脉归属,而且具有自身得五行属性。

按照“阴井木”、“阳井金”得规律进行配。

附:十二经脉五输穴穴名及其五行属性表,根据古代文献与临床实际,五腧穴得应用可归纳为以下几点:1.按五输穴得主病特点选用《灵枢·邪气脏腑病形》说:“荥输治外经”,指出了荥穴与输穴主要治疗经脉循行所过部位得病证,这就是与下合穴主要治疗内腑病证特点相对而言。

《灵枢·顺气一日分为四时》云:“病在脏者,取之井;病变于色者,取之荥;病时间时甚者,取之输;病变于音者,取之经;经满而血者,病在胃及以饮食不节得病者,取之于合。

”其后《难经·六十八难》又做了补充:“井主心下满,荥主身热,输主体重节痛,经主喘咳寒热,合主逆气而泄。

”综合近代临床得饿应用情况,井穴多用于急救,如点刺十二井穴可抢救昏迷;荥穴主要用于质量热证,如胃火牙痛选胃经得荥穴内体庭可清泻胃火。

2.按五行生克关系选用五输穴得五行属性与脏腑得五行属性相合,五行之间存在“生我”、“我生”得母子关系。

因而,《难经·六十九难》提出“虚者补其母,实者泻其子”得选取适当得五输穴治疗疾病得方法。

这一取穴法亦称为子母补泻取穴法。

它包括本经子母补泻与她经子母补泻两种取穴法。

例如,肺在五行中属金,肺经得实证可取输穴中属水得合穴(尺泽)以泻之。

因“金”生“水”,“水”为“金”之子。

取尺泽合“实则泻其子”之义。

若肺得虚证,刚按“虚者补其母”得方法取穴,“土”生“金”,“土”为“金”之母,故选取肺经五输穴中属土得腧穴(大渊)以补之,这即就是本经子母补泻取穴。

五输穴应用第一节五输穴之意义五输(输同腧)穴是十二经分布于肘膝以下五个特点输穴,简称五输穴,就是井、荥、输、经、合五个穴,因五输穴各其有特定五行属性,所以又有人将之称为五行穴,它是古人用做气血运行盛衰的比喻,因此每个穴位也就是其不同的作用。

关于五输穴的意义,《灵枢·九针十二原篇》说:“五脏五输,五五二十五输;六腑六输,六六三十六输;经脉十二,络脉十五,凡二十七气。

以上下所出为井,所溜为荥,所注为输(灵枢本输篇还有所过为原),所行为经,所入为合。

二十七气所行,皆在五输也。

”。

这是说五脏(同臓)即肝、心、脾、肺、肾,每经各有五个输穴(井、荥、输、经、合)合计二十五输穴(此外还应包括心包手厥阴经亦有五输,实际六腑应有三十输穴)。

六府(同腑)即胆、胃、大肠、小肠、膀胱、三焦,每经各有六个输穴(即井、荥、输、原、经、合),合计三十六穴(六脏没有原穴,以输代原,但因原穴与输穴在五行中为同一属性,所以虽有人另立章说明,但仍有人将之列入五行穴述说)。

至于“所出为井,所溜为荥,所注为输,所行为经,所入为合”,它的意思是说:经气所出,如地所出,水的源头,故称井,形容脉气浅小,其穴位位于四肢爪甲之侧;经气流过之处,如刚出的泉水微流(溜即流也),故称荥,脉气稍大,其穴位于指(趾)、掌(跖);经气所灌注之处(输有输注之意),如水流由浅入深,故称输,脉气较盛,其穴多位于腕踝关节附近;经气所行部位(经有流行经过之意),像水在通畅的河道中流过,故称经,脉气流注,其穴多位于腕踝附近及经部;经气最后汇集,如百川的汇合入海(合有汇合注入之意,故称合,脉气深大,其穴位于周膝关节附近。

但不超过肘膝关节而言,其穴位“手不过肘,足不过膝”,取穴方便安全,而且实用有效。

第二节五输穴属性与原理五输穴的五行属性,阴经与阳经的配合次序是不同的,其和临床应用的关系最大,必须熟记,难经六十六难说:“阴井木,阳井金,阴荧火,阳荥水,阴输土,阳输木,阴经金,阳经火,阴合水,阳合土”。

五腧穴的主治及临床应用五腧穴是中医学里的重要穴位之一,主要包括太阳穴、耳尖、人中、足三里和合谷。

太阳穴位于额部两眉中央,是阳明经的起始穴,主治头痛、口眼歪斜、癫痫等病症。

临床应用中,太阳穴可用于缓解偏头痛、牙痛、鼻炎等疼痛症状,并在心脑血管疾病中起到辅助治疗的作用。

耳尖位于耳廓尖部,是全身其他部位的反射区域,主治眩晕、面瘫、耳鸣等病症。

临床应用中,耳尖可以通过针灸、穴位按摩等方法,起到调理内分泌、提高免疫力、舒缓压力的作用,并可用于治疗失眠、焦虑等神经系统相关疾病。

人中位于上唇与下唇之间的深沟中,是任脉的起始穴,主治中风、抽搐、口臭等病症。

临床应用中,人中穴可用于治疗中风后的肌肉萎缩、口臭以及改善面容神情等方面。

足三里位于小腿前外侧,是阳明经的经络关键穴位,主治腹痛、腹泻、食欲不振等病症。

临床应用中,足三里穴可用于调理消化系统功能,改善胃腹部不适,而且对于失眠、疲劳、腹部肥胖等问题也有一定疗效。

合谷位于第一掌骨和第二掌骨的连线处,是手阳明经的起始穴,主治头痛、口干舌燥、高血压等病症。

临床应用中,合谷穴是治疗头痛、偏头痛的重要穴位,通过针刺或按摩合谷穴可以缓解头部疼痛,并具有调节血压、舒缓紧张情绪的效果。

除了以上的主治病症之外,五腧穴还具有其他广泛的临床应用。

例如,五腧穴可以用于调理气血循环,改善血液循环问题,起到增强免疫力、抗疲劳、提高记忆力的作用。

此外,五腧穴也可以用于美容护肤,通过刺激穴位来改善肌肤问题,如祛斑、减少细纹等。

总的来说,五腧穴在中医学中具有重要的地位和作用,临床应用广泛。

但需要注意的是,在针灸或按摩过程中,应选择合适的治疗方法和技巧,并由专业的医师指导和监护下进行,以确保安全有效地发挥五腧穴的作用。

杨维杰五输穴应用经验五输穴为针灸临床既广泛又特效之穴道,此固为针灸医师所熟悉并乐用,但有关之系统性专门著作及全面之经验论述,却不多见。

在此特就我个人综合时间关、空间关、象数关、同气相求等观念与理论,并融入古法经验,在临床应用验证后之心得及体会,对五输穴之应用经验作一提要说明,希望能有助于针灸医师之临床及中医之发扬。

一、肺经1. 尺泽(合水穴)(LU.5)本穴是肺经合水穴,为常用要穴。

此穴「合主逆气而泄」, 理气作用甚好, 因此对肺经之气逆病如气喘、咳嗽等疗效颇佳。

本穴为金之水穴, 能肺肾双治, 肺:金:主肃降,肾:水:主受纳,治疗咳喘当然有效。

临床治疗胸口苦闷,呼吸困难,气喘、发热等症与并发的肺、支气管、心脏等病效验显著。

治哮喘针感麻到手掌,疗效尤佳。

亦为治疗扁桃腺炎常用之卓效要穴。

本穴自古即为刺血要穴及常用穴。

点刺出血治疗胸闷、胸痛、心脏病变及肩痹痛 ( 五十肩 ) ,气喘皆极有疗效。

善于治上焦之病,如实证性的眼病鼻病等,以及其他由血压亢进而发生的各种病变等均常取用。

余治一例口腔癌在此处及太阳穴放血数次而愈。

临床经验以尺泽治疗胸闷、呼吸困难、气喘,病例甚多效果极佳,治疗心脏病变,肩周痛及不举亦有极大功效。

当狭心症发作之时,在尺泽泻血,去除肺中之瘀血,可以使其缓和舒适。

心痛以三棱针刺尺泽出血甚效,这是因为尺泽泻血能泻除上焦瘀血及郁热。

本穴刺血治急性胃炎之吐泻,腹痛亦甚效。

古人常配委中治霍乱:急性吐泻:。

刺血还能治狂躁型精神病、降血压。

在此刺血还可治阳霍乱,肝霍乱,心脏麻痹。

古代文献,诸如《甲乙经》、《肘后歌》、《玉龙歌》都记载本穴能治手臂拘挛筋急,肘臂疼痛,手臂不能上举等。

针本穴尤其是泻法甚为有效,盖本穴为金之水穴为子穴,泻金当泻本穴,使其不能克木,木不受克,则筋紧可松而挛急可舒, 治运动系统病甚效。

《素问〃五脏生成篇》说:「肝之合,筋也,其荣爪也,其主肺也。

」也说肺为肝之主。

尺泽穴在大筋旁,根据《灵枢〃官针篇》及《素问〃刺齐论》,所言,刺入筋中,或贴筋而刺,治疗筋病甚效,对于肢体之拘挛,牵扯,弛缓,强直等均有疗效。

五输穴的临床运用五输穴(属于针刺穴位)是中医学中的重要穴位,具有广泛的临床运用。

以下是五输穴的临床运用的一些示例,以便帮助您了解其用途和效果。

胸部疾病:五输穴对于胸部疾病的治疗非常有效。

例如,对于支气管炎、哮喘等疾病,可以选择刺激肺经的五输穴。

通过针刺五输穴可以调节气机、扩张支气管,从而改善呼吸困难等症状。

心脑血管疾病:五输穴对于心脑血管疾病的治疗也有很好的效果。

例如,对于冠心病、高血压等疾病,可以选择刺激心经的五输穴。

通过针刺五输穴可以促进血液循环、降低血压、调节心律,从而改善心脑血管疾病的症状。

消化系统疾病:五输穴对于消化系统疾病的治疗也非常常用。

例如,对于胃痛、消化不良等疾病,可以选择刺激脾经的五输穴。

通过针刺五输穴可以调节脾胃功能、促进消化、缓解胃痛等症状。

妇科疾病:五输穴对于妇科疾病的治疗也有很好的效果。

例如,对于经期不调、月经痛等疾病,可以选择刺激肾经的五输穴。

通过针刺五输穴可以调节月经、缓解经痛、平衡内分泌,从而改善妇科疾病的症状。

神经系统疾病:五输穴对于神经系统疾病的治疗也有一定的效果。

例如,对于头痛、失眠等疾病,可以选择刺激胆经的五输穴。

通过针刺五输穴可以调节神经系统、舒缓紧张、促进睡眠,从而改善神经系统疾病的症状。

总结起来,五输穴在临床上应用广泛,可以用于多种疾病的治疗,如胸部疾病、心脑血管疾病、消化系统疾病、妇科疾病和神经系统疾病等。

但是,需要注意的是,在进行针刺治疗之前,必须确保穴位选择准确,并由专业医生进行操作,以确保治疗的安全性和有效性。