霍奇金淋巴瘤NCCN2016中文版

- 格式:pdf

- 大小:898.47 KB

- 文档页数:34

2016版WHO淋巴肿瘤分类修订解读自2008年第4版世界卫生组织(WHO)造血与淋巴组织肿瘤分类(以下称2008版)发布以来,淋巴组织肿瘤的临床与基础研究取得巨大进展,有些类型的淋巴瘤需要重新定义,同时也报道一些新的亚型。

2016年5月15日,2008版的主编Swerdlow等在Blood杂志发表了新分类(以下称2016版)的修订说明。

在此基础上,我们查找了相关文献,通过对比2008版,对上述2016版分类修订说明中的主要更新内容进行了如下解读,以飨国内读者。

一、成熟B细胞肿瘤(一)慢性淋巴细胞白血病/小细胞淋巴瘤(CLL/SLL)2008版诊断标准:达到以下3项标准可以诊断:(1)外周血B淋巴细胞计数≥5×109/L; B淋巴细胞<5×109/L时,如存在CLL细胞骨髓浸润所致的血细胞减少,也可诊断CLL。

(2)外周血涂片中有特征性的表现:小的、形态成熟的淋巴细胞显著增多,其细胞质少、核致密、核仁不明显、染色质部分聚集,并易见涂抹细胞。

外周血淋巴细胞中不典型淋巴细胞及幼淋巴细胞≤55%。

(3)典型的免疫表型:CD19+ 、CD5+、CD23+、CD10-、FMC7-、CD43+/-、CCND1-;表面免疫球蛋白(sIg)、CD20及CD79b弱表达(dim)。

2016版更新诊断标准对第一项'B淋巴细胞<5×109/L,如存在CLL细胞骨髓浸润所致的血细胞减少,也可诊断CLL'修改为'如果没有骨髓外病变,在淋巴细胞<5×109/L时,即使存在血细胞减少或疾病相关症状也不诊断CLL' 。

2016版还强调'增殖中心(proliferative centre, PC)'的临床意义:一些典型的CLL/SLL患者可见PC,30%的PC可伴有细胞周期蛋白(cyclin) D1表达,表达Myc蛋白。

多项研究表明,伴有大的融合型或高增殖指数的PC是CLL/SLL独立的不良预后因素。

外周T 细胞淋巴瘤临床路径(2016 年版)一、外周T 细胞淋巴瘤(初治)临床路径标准住院流程(一)适用对象。

第一诊断为外周T 细胞淋巴瘤(ICD-10:C84.400 )。

(二)诊断及分期依据。

根据《NCCN非霍奇金淋巴瘤指南(2016)》,《血液病诊断和疗效标准》(张之南、沈悌主编,科学出版社,2008 年,第三版),《WorldHealthOrganizationClassificationofTumors.Pat hologyandGeneticofTumorsofHaematopoieticandLymphoid Tissue 》(2008 年版)。

诊断标准1.临床表现:无痛性淋巴结肿大是主要临床表现之一,常常伴有脾脏累及和骨髓侵犯。

瘤块浸润、压迫周围组织而有相应临床表现。

可有发热、乏力、盗汗、消瘦等症候。

2.实验室检查:血清乳酸脱氢酶(LDH可升高。

侵犯骨髓可造成贫血、血小板减少,中性粒细胞可减低、正常或升高;涂片或可见到淋巴瘤细胞。

3.病理组织学检查:系确诊本病必需的依据。

外周T细胞淋巴瘤,非特指型肿瘤细胞表达CD45全T细胞标记物(CD2 CD3 CD5 CD7、CD45RO CD43大多病例CD4+/CD8-,部分大细胞的肿瘤可表达CD30仅极少数结内PTCL病例表达CD56和细胞毒颗粒蛋白(TIA-1、granzymeB、perforin ),偶可检出EB 病毒(多在反应性B细胞中)。

临床实践中,石蜡切片免疫组化辅助诊断PTCL常用抗体组合及典型免疫表型:肿瘤细胞CD45( LCA)+、CD3+CD45ROUCHL1+、CD4(Leu22)+、CD2(L26)- 、CD79a-、CD68( KP1)-、Ki-67+ (检测瘤细胞增殖活性)。

90%患者有TCR基因重排,以丫位点的重排多见。

遗传学异常较常见,如+7q、+8q、+17q、+22q、5q-、10q-、12q-、13q-等。

霍奇金淋巴瘤霍奇金淋巴瘤(Hodgkin Lymphoma),曾被称为霍奇金氏病,何杰金氏病,或何杰金氏淋巴瘤。

它是源于淋巴细胞的一种癌变。

“霍奇金”的命名是源于Thomas Hodgkin在1832年第一个描述了这种淋巴系统独特的恶性疾病。

它常开始发生于一组淋巴结,然后扩散到其他淋巴结或结外器官、组织。

其组织病理学特征为恶性Reed-Sternberg(里-斯)细胞的出现。

目前,化疗、放疗和骨髓移植在霍奇金淋巴瘤治疗上的应用,使它已经成为可以治愈的肿瘤。

1.早期霍奇金淋巴瘤的治疗根据预后因素不同,早期HL的治疗采用不同的模式。

根据有无预后不良因素分为预后良好组和预后不良组分别进行治疗和研究。

临床上,将I~II期HL划分为预后好早期HL和预后不良早期HL,欧洲癌症研究治疗组织有关预后好和预后不良HL的定义为:预后好--年龄<50岁、非大纵隔、红细胞沉降率(erythrocytesedimentationrate,ESR,血沉)<50且无B症状或有B症状但ESR<30、病变局限于1~3个部位。

预后不良早期HL指具有下列预后不良因素之一:年龄≥50岁、大肿块或大纵隔、无B症状但ESR>50或有B症状且ESR>30、≥4个部位受侵。

2.早期预后不良组HL的治疗:化放疗联合是预后不良的Ⅰ/Ⅱ期HL(有以上一个或多个不良预后因素)患者公认的治疗原则,多数学者认为化疗4~6周期后联合受累野放疗(20-36Gy)是理想的治疗选择。

肺癌的早期症状短疗程化放疗联合对于多数伴有巨大纵隔肿块(尤其是ⅡB期)的患者显然是不够的,同时目前的文献表明6周期ABVD方案或StandfordV方案联合受累野放疗(20-36Gy)对伴有巨大纵隔肿块的Ⅱ期患者是较为理想的治疗选择。

4.预后极好型:临床ⅠA期、女性,年龄<40岁、淋巴细胞为主型或结节硬化型、非大纵隔和大肿块,无其它预后不良因素可考虑单纯放疗。

中国肿瘤临床2015 年第42 卷第21 期 Chin J Clin Oncol 2015. Vol. 42. No. 21 1051弥漫大 B 细胞淋巴瘤(diffuse large B-cell lym⁃phoma,DLBCL)是非霍奇金淋巴瘤(non- Hodgkin'slymphoma,NHL)中最常见的亚型,约占所有成人NHL 的30%~40%,为一种高度异质性肿瘤[1-2]。

20多年来,国际预后指数(International Prognostic Index,IPI)一直是判断DLBCL 患者行CHOP 类化疗(环磷酰胺、蒽环类、长春新碱、泼尼松)预后的基础工具[3]。

近些年来,免疫化疗(R-CHOP 类)显著提高了所有高危患者的生存,已成为DLBCL 一线治疗方案[4]。

研究发现在利妥昔单抗时代,IPI 区分危险组,特别是高危组患者的能力下降,预后价值显著降低[5]。

2014年,Zhou 等[6]利用美国国家综合癌症网络(NCCN)的数据,构建了一个关于利妥昔单抗治疗的预后模型NCCN-IPI,其甄别不同危险度能力较IPI 更强。

但NCCN-IPI 是否适合国内患者的危险度分层和预后评估,目前尚无相关报道。

本研究回顾性分析了本院收治的168 例初治DLBCL 患者的临床资料,探讨利妥昔单抗时代NCCN-IPI对国内DLBCL患者的预后价值。

1材料与方法1.1 临床资料收集天津医科大学肿瘤医院2008 年1 月至2013年1 月收治的DLBCL 患者共168 例。

纳入标准:初治患者且年龄≥18 岁;活检或手术病理组织均根据恶性淋巴瘤WHO 分型确诊;未继发第二肿瘤;无严重的心、肺、肝、肾功能异常;均采用R-CHOP 类方案治疗,且化疗周期数≥4个;临床资料完整且均获得随访。

临床资料包括患者年龄、性别、Ann Arbor 分期、病理分型(参照Hans 标准[7])、ECOG PS 评分、结外受累情况、IPI 评分、B 症状、乳酸脱氢酶(LDH)、血清β2-微球蛋白(β2-MG)水平等。

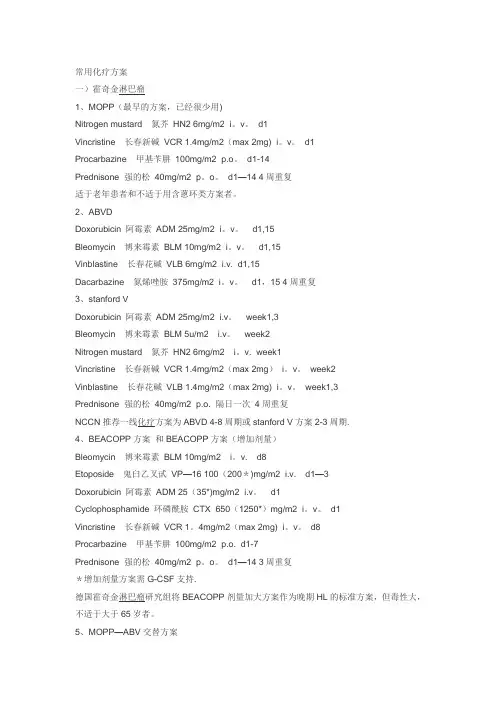

常用化疗方案一)霍奇金淋巴瘤1、MOPP(最早的方案,已经很少用)Nitrogen mustard 氮芥HN2 6mg/m2 i。

v。

d1Vincristine 长春新碱VCR 1.4mg/m2(max 2mg) i。

v。

d1Procarbazine 甲基苄肼100mg/m2 p.o。

d1-14Prednisone 强的松40mg/m2 p。

o。

d1—14 4周重复适于老年患者和不适于用含蒽环类方案者。

2、ABVDDoxorubicin 阿霉素ADM 25mg/m2 i。

v。

d1,15Bleomycin 博来霉素BLM 10mg/m2 i。

v。

d1,15Vinblastine 长春花碱VLB 6mg/m2 i.v. d1,15Dacarbazine 氮烯唑胺375mg/m2 i。

v。

d1,15 4周重复3、stanford VDoxorubicin 阿霉素ADM 25mg/m2 i.v。

week1,3Bleomycin 博来霉素BLM 5u/m2 i.v。

week2Nitrogen mustard 氮芥HN2 6mg/m2 i。

v. week1Vincristine 长春新碱VCR 1.4mg/m2(max 2mg) i。

v。

week2Vinblastine 长春花碱VLB 1.4mg/m2(max 2mg) i。

v。

week1,3Prednisone 强的松40mg/m2 p.o. 隔日一次4周重复NCCN推荐一线化疗方案为ABVD 4-8周期或stanford V方案2-3周期.4、BEACOPP方案和BEACOPP方案(增加剂量)Bleomycin 博来霉素BLM 10mg/m2 i。

v. d8Etoposide 鬼臼乙叉甙VP—16 100(200*)mg/m2 i.v. d1—3Doxorubicin 阿霉素ADM 25(35*)mg/m2 i.v。

d1Cyclophosphamide 环磷酰胺CTX 650(1250*)mg/m2 i。

霍奇金淋巴瘤临床路径(2016年版)一、霍奇金淋巴瘤(初治)临床路径标准住院流程(一)适用对象。

第一诊断为新确诊的霍奇金淋巴瘤(ICD-10:C81)。

(二)诊断及分期依据。

根据《World Health Organization Classification of Tumors of Tumors of Haematopoietic and Lymphoid Tissue》(2008年版)、《血液病诊断和疗效标准》(张之南、沈悌主编,科学出版社,2008年,第三版)、最新淋巴瘤临床实践指南(NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology),并结合临床表现及相关影像学检查等。

诊断标准1.临床表现:无痛性进行性淋巴结肿大是主要临床表现之一,常见于颈部、腋下和纵隔区域。

皮肤瘙痒相对常见,偶有饮酒后受累淋巴结区域不适。

可有发热、盗汗、消瘦等症状伴随。

结外病变少见。

2.实验室检查:血清乳酸脱氢酶(LDH)、血沉和β2微球蛋白(β2-MG)可升高。

侵犯骨髓可造成贫血、血小板减少,中性粒细胞可减低、正常或升高;骨髓受侵犯时外周血涂片可见到淋巴瘤细胞。

中枢神经系统受累时脑脊液异常。

3.病理组织学检查:是确诊本病决定性的必需依据。

病理特征为病变组织中见少数散在的巨大肿瘤细胞即RS细胞,大小不一,呈单核、双核或多核,瘤细胞胞质丰富,核仁大,核膜厚。

瘤细胞周围常有多种反应性细胞。

免疫组织化学检查对于确诊霍奇金淋巴瘤至关重要。

采用的单抗应包括CD15、CD30、CD20、CD45、CD10、Bcl-6、Ki-67、MUM1、EBER、LMP-1、CD138。

根据免疫学及分子学特点将霍奇金淋巴瘤共分为2大类,5个亚型。

具体见表1。

表1:霍奇金淋巴瘤病理分类亚型名称结节性淋巴细胞为主型经典型霍奇金淋巴瘤结节硬化型淋巴细胞丰富型混合细胞型淋巴细胞消减型4.影像学检查:胸、腹CT,淋巴结B超、盆腔B超。

淋巴瘤是一组起源于淋巴细胞、主要发生于淋巴结及其他淋巴组织的血液系统恶性肿瘤,其种类繁多,且形态、生物学行为及临床病理特征等方面多具异质性,给病理及临床医生的正确诊断治疗造成了极大的困扰。

因此更为精准的淋巴瘤分类及与预后相关的危险因素分层是迫切需要。

淋巴瘤分类历史演变淋巴瘤分类从早期到2016年版WHO分类经历了一系列变化。

1964年的Karl Lennert分类包括:淋巴结病、淋巴肉瘤、滤泡性淋巴瘤(FL)、网状细胞肉瘤、网状细胞增生症。

1966年的Henry Rappaport分类包括:分化好的淋巴细胞性淋巴瘤、分化差的淋巴细胞性淋巴瘤、淋巴细胞组织细胞混合性淋巴瘤、组织细胞性淋巴瘤(网状细胞肉瘤)及恶性组织细胞增生症。

Lennert和Rappaport分类都是建立在组织细胞/网状细胞经母细胞转化后再增生分化、淋巴细胞进行终末分化的理念之上的。

以下三方面的发现为现代淋巴瘤研究奠定了基础:淋巴细胞有转化为大的母细胞的能力(1962年至1966年);淋巴细胞分为B淋巴细胞和T淋巴细胞(1970年);B淋巴细胞和T淋巴细胞可以在分子水平被识别(1970年)。

Stein等1972年的研究结果第一次表明多数网状细胞肉瘤病例都产生IgM,也正是这些组织的IgM数据促成了KIEL分类(1973年至1975年)的产生。

KIEL 分类根据淋巴结活检组织中细胞形态和IgM浓度将恶性淋巴瘤分为低度恶性和高度恶性。

其中低度恶性淋巴瘤又分为淋巴细胞性、淋巴浆细胞性(伴高组织IgM)、中心细胞性、中心母细胞-中心细胞性淋巴瘤;而高度恶性淋巴瘤又分为中心母细胞滤泡性、淋巴母细胞性、中心母细胞弥漫性(伴高组织IgM )、免疫母细胞性(伴高组织IgM)以及不能分类的恶性淋巴瘤。

从1966年的Rappaport分类到1974年的KIEL、Lukes/Collins、BNLI 以及Dorfmann分类,再到1982年Rosenberg建立的临床应用工作体系和Nathwani工作体系标准,人们对淋巴瘤的认识逐渐提高,随后一些新的淋巴瘤类型逐渐被描述。

NCCN乳腺癌临床实践指南(第3版)更新与回顾(最全版)2017年年末,美国国家综合癌症网络(NCCN)临床实践指南(第3版)以中文版形式华丽登场。

再次受到中国临床肿瘤专业医生的关注。

回顾NCCN临床实践指南进入中国的10余年历程,国内专家参照最新的循证医学证据,及时更新指南推荐意见,已经成为指导和规范中国癌症临床诊治最为重要的理论依据。

一、NCCN指南历史沿革NCCN是由21家世界顶级癌症中心组成的非营利性学术联盟。

自1995年起,NCCN开始制定肿瘤临床实践指南。

目前,由不同专业专家组编制的临床实践指导意见,已经覆盖了人类97%以上的癌症,为全世界癌症治疗、康复领域的医生提供了先进和规范的综合治疗方案。

由于患者特点、医疗水平与体制等方面的差异,直接引进并在中国应用该指南存在实际困难。

2006年,在孙燕院士的倡导与组织下,NCCN指南专家组与中国肿瘤学专家密切合作,经过充分讨论达成共识,由不同肿瘤专业的中国医生组成专家组,以原版NCCN指南为依据,结合中国国情和临床实践经验提出加以标注的中国专家意见,并逐步出版不同专业的中文NCCN 指南(中国版)以规范中国肿瘤临床实践。

同年,首先由江泽飞教授和石远凯教授执笔,分别出台了《2006年NCCN乳腺癌临床实践指南(中国版)》和《2006年NCCN非小细胞肺癌临床实践指南(中国版)》。

截至2011年,共推出了包括非霍奇金淋巴瘤、胃癌、结肠癌、直肠癌、卵巢癌、肾癌、胰腺癌等10余个NCCN指南(中国版)。

同时,每年参照当年最新版NCCN指南原文对中国版指南内容加以更新,为中国不同肿瘤专业医生规范临床实践提供了不可或缺的权威理念。

二、2006至2016年NCCN乳腺癌临床实践指南更新重点NCCN临床实践指南自诞生之日起,都会根据最新的循证医学证据推出年度更新。

进入21世纪以来,伴随肿瘤分子生物学认识的进步,以乳腺癌为代表的肿瘤临床实践突出体现了从局部到全身、从群体到分类,宏观诊治理念日渐精准的时代变迁(表1)。

各种淋巴瘤预后评分表最全汇总生存率选择方案(一)霍奇金淋巴瘤(HL)预后评分I-II期(早期)霍奇金淋巴瘤不良预后因素ESR:血沉EORTC:欧洲癌症研究与治疗组织GHSG:德国霍奇金淋巴瘤研究组NCCN:美国国立综合癌症网络MMR:肿块最大径/胸腔最大径MTR:肿块最大径/胸腔T5/6水平横径晚期(III-IV期)霍奇金淋巴瘤国际预后评分 (IPS)III-IV期霍奇金淋巴瘤国际预后评分(International Prognostic Score,IPS),有助于判断晚期HL的长期生存和指导治疗,包括7个不良预后因素,每增加一个不良预后因素,其5年无进展生存率降低8%。

为方便记忆,将各项因素的英文名称首字母串联成MASAHWL(二)非霍奇金淋巴瘤(NHL)国际预后指数(IPI)非霍奇金淋巴瘤主要采用国际预后指数(International Prognostic Index,IPI),是最早应用的非霍奇金淋巴瘤预后指数。

为方便记忆,将各项危险因素的首字母串联成APLES国际预后指数(IPI)0-1分为低危2分为低中危3分为高中危4-5分为高危对于年龄≤60岁的患者,又提出了年龄校正的IPI指数,即aaIPI,主要包括三项因素:体能状态(PS)、乳酸脱氢酶(LDH)、临床分期(Stage),为方便记忆,将各项危险因素的首字母串联成PLS年龄校正的国际预后指数(aaIPI)0分为低危1分为低中危2分为中高危3分为中高危3分为高危(三)滤泡淋巴瘤(FL)国际预后指数IPI评分主要是对侵袭性非霍奇金淋巴瘤制定的,对于惰性淋巴瘤尤其是滤泡性淋巴瘤不太适合,为此又制定了适用于滤泡性淋巴瘤的国际预后指数,即FLIPI。

又后通过前瞻性研究分析,制定FLIPI-2(滤泡淋巴瘤国际预后指数2)。

滤泡性淋巴瘤国际预后指数(FLIPI)低危0 -1 分中危 2 分高危≥3分FLIPI是利妥昔单抗前时代的预后指数,是回顾性研究得出的结论。

恶性淋巴瘤治疗指南2011年5月(第一版)河南省肿瘤研究院淋巴瘤研究所河南省肿瘤医院郑州大学附属肿瘤医院河南省淋巴瘤临床治疗协作组霍奇金淋巴瘤(一)病理诊断淋巴细胞为主型霍奇金淋巴瘤(Lymphocyte-predominant Hodgkin lymphoma, LPHD)经典型霍奇金淋巴瘤(Classical Hodgkin lymphoma)-- 结节硬化型(Nodular sclerosis, NSCHL)-- 混合细胞型(Mixed cellularity, MCCHL)-- 淋巴细胞消减型(Lymphocyte-depleted, LDCHL)-- 淋巴细胞富含型(Lymphocyte-rich, LRCHL)(二)不良预后因素临床分期:Ann Arbor分期(Ⅰ-Ⅳ期,B症状,大肿块,结外病变)--Ⅰ-Ⅱ期年龄:≥50岁(欧洲协作组,EORTC);≥40岁(加拿大协作组,NCIC)组织学分类:混合细胞型和淋巴细胞消减型(加拿大协作组,NCIC)血沉和B症状:>50mm不伴B症状或>30mm伴B症状(德国协作组、欧洲协作组, GHSG 、EORTC);>50mm或B症状(加拿大和美国协作组,NCIC、NCCN)纵膈肿块:纵膈肿块比例(MMR)>0.33(德国协作组、美国协作组,GHSG、NCCN);纵膈胸廓比例(MTR)>0.35(5、6胸椎水平)(欧洲协作组,EORTC);纵膈肿块比例(MMR)>0.33或>10cm(加拿大协作组,NCIC)淋巴结累及部位:>2个(德国协作组,GHSG);>3个(欧洲、加拿大、美国协作组,EORTC、NCIC、NCCN)结外病变:任何累及结外的病变(德国协作组,GHSG)大肿块:>10cm(美国协作组,NCCN)--Ⅲ-Ⅳ期(国际预后评分,IPS)白蛋白<4g/dL血红蛋白<10.5g/dL男性临床分期Ⅳ期外周血白细胞≥15000/mm3外周血淋巴细胞比例<8%或绝对值<600/mm3(三)治疗选择A.经典型霍奇金淋巴瘤一线方案ⅠA-ⅡA期,无不良预后因素:ABVD方案2-4个周期联合累及野放疗;ABVD方案4-6周期(完全缓解后巩固2周期)不联合累及野放疗;Ⅰ-Ⅱ期,有不良预后因素伴大肿块ABVD方案4-6周期联合累及野放疗;Ⅰ-Ⅱ期,有不良预后因素不伴大肿块ABVD方案4-6周期联合或不联合累及野放疗;Ⅲ-Ⅳ期ABVD方案6-8周期联合或不联合放疗(大肿块或残留区);剂量增高BEACOPP方案8周期或4周期加标准BEACOPP方案4周期联合或不联合放疗(大肿块或残留区)(IPS>3);B.淋巴细胞为主型霍奇金淋巴瘤一线治疗ⅠA-ⅡA期累及野放疗ⅠB-ⅡB期R联合或不联合累及野放疗化疗联合或不联合累及野放疗R联合或不联合化疗联合或不联合累及野放疗ⅢA-ⅣA期化疗联合或不联合累及野放疗R联合或不联合化疗姑息治疗(放疗或观察)ⅢB-ⅣB期化疗联合或不联合累及野放疗R联合或不联合化疗联合或不联合累及野放疗C. 疗效评价1. 完全缓解:观察随访2.部分缓解:加累及野放疗后观察随访或临床试验3.疾病稳定或进展:重新病理活检明确诊断,应用二线治疗方案(四)临床试验部分缓解患者的后续治疗(Ⅰ-Ⅳ期)a)重新活检联合或不联合PET/CTb)累及野放疗后观察c)一种化疗方案疗效达平台期后序贯一或二种其它方案获得完全缓解后联合或不联合累及野放疗(五)化疗方案A.经典型霍奇金淋巴瘤一线方案ABVD方案BEACOPP方案复发难治二线治疗放疗挽救方案化疗联合或不联合放疗大剂量化疗加自体干细胞支持联合或不联合放疗化疗方案--ICE方案--MINE方案--VIM-D方案--DHAP方案--ESHAP方案--改良ChlVPP方案--GVD方案--IGEV方案--GCD方案B.淋巴细胞为主型霍奇金淋巴瘤一线方案ABVD方案CHOP方案CVP方案EPOCH方案单药R二线方案同复发难治经典型霍奇金淋巴瘤(六)放射治疗联合化疗的剂量:--非巨块型(ⅠA-ⅡA期):20-30Gy(联合ABVD方案)--非巨块型(ⅠB-ⅡB期)、巨块型、非巨块型(Ⅲ-Ⅳ期):30-36Gy(联合BEACOPP方案)--巨块型(各期):30-36Gy(联合ABVD方案)单独放疗的剂量(常用于淋巴细胞为主型霍奇金淋巴瘤)--累及区:30-36Gy--非累及区:25-30Gy注意事项:如果可能,高颈区(所有患者)和腋下区(女性)应排除在放射区外绝经前女性放疗时考虑卵巢固定术保护卵巢功能非霍奇金淋巴瘤一. 常见病理诊断(一)惰性非霍奇金淋巴瘤小B细胞淋巴瘤/慢性淋巴细胞白血病滤泡淋巴瘤(1-2级)边缘区淋巴瘤黏膜相关淋巴组织--胃--非胃脾脏淋巴结内(二)侵袭性非霍奇金淋巴瘤滤泡淋巴瘤(3级)套细胞淋巴瘤弥漫大B细胞淋巴瘤Burkitt淋巴瘤淋巴母细胞淋巴瘤外周T细胞淋巴瘤(非特殊性)鼻型NK/T细胞淋巴瘤二. 治疗指南小B细胞淋巴瘤/慢性淋巴细胞白血病(一)鉴别诊断单克隆B淋巴细胞增多症--外周血淋巴细胞绝对值<5000/mm3--淋巴结肿大<1.5cm--无临床症状--随访观察(二)预后因子1. Rai分期系统--低危(0期)外周血成熟淋巴细胞增多>15000/mm3骨髓成熟淋巴细胞比例>40%无淋巴结、肝、脾肿大和贫血、血小板减少--中危(Ⅰ、Ⅱ期)伴淋巴结、肝、脾肿大无贫血、血小板减少--高危(Ⅲ、Ⅳ期)伴淋巴结、肝、脾肿大伴贫血(血红蛋白<11g/dL)、血小板减少(血小板计数<100000/mm3)2. Binet分期系统--A期血红蛋白>10g/dL、血小板>100000/mm3淋巴结肿大累及部位<3个--B期血红蛋白>10g/dL、血小板>100000/mm3淋巴结肿大累及部位>3个--C期血红蛋白<10g/dL、血小板<100000/mm3任意淋巴结肿大累及部位数目3. 分子免疫学不良预后指标--免疫球蛋白重链可变区突变≤2%--CD38≥30%--ZAP70≥20%4. 分子遗传学(FISH)--不伴11q和17q缺失--伴17q缺失--伴11q缺失5. 外周血淋巴细胞倍增时间≤6个月6. 终末器官功能状态(三)治疗选择A. 一线治疗体质弱、年龄>70岁或有严重合并症,不能耐受嘌呤类药物治疗苯丁氨酸氮芥联合或不联合强的松环磷酰胺联合强的松联合或不联合R单药R冲击糖皮质激素年龄<70岁,无严重并发症,能够耐受嘌呤类药物治疗氟达拉宾+环磷酰胺±R氟达拉宾±R注意事项肺部反复感染氟达拉宾不能耐受合并自身免疫性溶血性贫血氟达拉宾禁用检测患者免疫球蛋白水平,使IgG≥500mg/dl建议氟达拉宾治疗期间和之后口服阿昔洛韦和磺胺类药物预防感染疗效评价1.完全或部分缓解:观察、复发难治二线方案、异基因骨髓移植或临床试验(伴11q和17q缺失或其他不良预后因子的患者)2.疾病稳定或进展:临床研究、复发难治二线方案B. 复发难治二线治疗注意事项缓解时间>3年,仍然使用一线方案缓解时间<2年,使用一线没有采用的方案二线方案大剂量甲基强的松龙或地塞米松+R剂量密集型RCHOP方案HyperCVAD方案(A+B)EPOCH方案OFA±R(草酸铂、氟达拉宾、阿糖胞苷)(四)临床试验完全或部分缓解后沙利度胺100mg qn维持治疗。