药源性皮疹

- 格式:ppt

- 大小:866.50 KB

- 文档页数:29

药源性疾病药源性疾病是指药物引起与治疗作用无关的,并能导致机体某一个或几个器官、某一处或几处局部组织发生功能性和(或)器质性损害的不良反应。

标签:药物;疾病;合理用药药源性疾病(Drug-induced diseases,DID)则是指药物引起与治疗作用无关的,并能导致机体某一个或几个器官、某一处或几处局部组织发生功能性和(或)器质性损害的不良反应。

药物作为致病因子,大约有1 000种药物可诱发药源性疾病,而且药源性疾病在临床表现、病理组织改变及实验检查等方面。

与其他疾病很少有特异性不同。

因此,药源性疾病的诊断较为困难。

1 引起药源性疾病的原因分类1.1药理作用相关类其发生常受各种药动学及药效学因素的影响,是药源性疾病中最为常见的一类,发病率最高,了解药物的药理作用和作用机制,可以预测此类疾病。

1.2药物制剂因素药物在生产或调剂过程中,混入有毒物质,如阿司匹林合成中温度过高会产生乙酰水杨酸苷而引起过敏反应,阿托品、毛果芸香碱眼药在配制过程中pH值改变,产生分解物直接刺激组织形成慢性结膜炎。

1.3与促进微生物生长相关类广谱抗生素等抗生药物抑制或杀灭了体内特别是肠道内的敏感菌,使体内菌群平衡失调,导致耐药菌过度生长,从而引发各种继发的真菌感染及伪膜性肠炎等。

1.4与化学刺激相关类例如口服药引起的食道损伤、胃肠黏膜损伤,注射药物引起的局部肿痛、静脉炎;皮肤接触药物发生的皮炎、皮肤坏死。

1.5与药物过敏相关类如过敏性休克、过敏性皮疹、药物热、过敏性胆汁阻塞症等。

抗生素、解热镇痛药及磺胺类是最常导致过敏反应的药物。

1.6与撤药相关类这类疾病常发生于长期连续用药而突然停止给药或突然减小剂量后,再次用药不但不会加重症状,而且会使病情得到改善或治愈。

1.7患者机体方面的因素种族、性别、年龄是个体差异或同一体在不同环境、不同身体状况下,对药物的反应不同,会产生药源性疾病。

1.8与遗传代谢障碍相关类如6-磷酸葡萄糖(G-6-PD)缺乏症患者,服用氯喹、阿斯匹林、磺胺、维生素K等药物,即使很小剂量,都可致急性溶血;而铁血红蛋白还原酶缺乏者服用上述药物则发生高铁血红蛋白症性紫绀;血浆胆碱酯酶缺乏症患者,使用琥珀胆碱可致呼吸肌麻痹加重。

药物过敏反应皮疹章节一:引言在临床实践中,药物过敏反应是一种常见的不良药物反应,通常表现为皮疹。

药物过敏反应皮疹的发生率不容忽视,对患者的生活质量和治疗方案的选择都有重要影响。

本论文旨在探讨药物过敏反应皮疹的发病机制、分类与临床表现,以及相应的治疗方法。

章节二:药物过敏反应皮疹的发病机制药物过敏反应是由机体对药物成分产生的过敏性免疫反应引起的一种临床表现。

药物过敏反应的发病机制涉及免疫系统、炎症反应和遗传易感性等多个方面。

药物过敏反应皮疹通常是由免疫细胞释放的细胞因子和炎性介质导致的,其中包括组织胺、白三烯B4、前列腺素和细胞因子等。

章节三:药物过敏反应皮疹的分类与临床表现药物过敏反应皮疹可分为以下几类:荨麻疹样皮疹、斑丘疹、固定药疹、血管性水肿、中毒性表皮坏死松解等。

每种皮疹类型的临床表现和病理特点不同,对不同类型的皮疹进行准确的分类和诊断对于选择合适的治疗方法至关重要。

药物过敏反应皮疹的临床表现量从红斑、丘疹到水肿、溃疡、脱皮等,严重者还可伴随系统性症状。

章节四:药物过敏反应皮疹的治疗方法对于药物过敏反应皮疹的治疗方法主要包括以下几个方面:停用致敏药物、对症治疗、免疫抑制和药物过敏试验。

停用致敏药物是最基本的治疗方法,以防止继续暴露于过敏原。

对症治疗包括应用抗组织胺药物、局部激素和抗感染等治疗,可以缓解症状和促进皮疹的恢复。

免疫抑制治疗是在严重药物过敏反应时需要考虑的方法,如使用糖皮质激素或免疫抑制剂。

药物过敏试验可以帮助确定引发皮疹的药物,从而避免再次接触。

结论药物过敏反应皮疹是一种常见的药物过敏反应,可引起患者的不适和痛苦。

了解药物过敏反应皮疹的发病机制、分类与临床表现,以及相应的治疗方法,对于提高临床医生的诊断能力和治疗效果具有重要意义。

随着科技的进步和研究的深入,相信将来会有更多的治疗方法和手段用于预防和治疗药物过敏反应皮疹。

章节五:药物过敏反应皮疹的预防预防药物过敏反应皮疹的关键是减少暴露于过敏原药物。

药学综合知识:常见的药源性疾病有什么?药源性疾病是指由于药物因素而引起的机体、器官、组织、系统的病理损害和功能障碍,临床上可表现为一组疾病。

由于药物因素作用于人体引起的疾病称为药源性疾病,包括原发性药源性疾病和继发性药源性疾病。

前者又称药物引起的变态反应性疾病,如变应性鼻炎、哮喘、湿疹、荨麻疹等;后者又称药物的毒性作用或药物过量引起的毒性反应,如急性肝损害、肾功能衰竭等。

药源性疾病是严重威胁人民群众健康和生命安全的一类重要疾病,药源性疾病一旦发生,往往会产生严重后果,如不能及时处理和治疗,可导致患者死亡。

因此,我们必须重视药源性疾病。

一、引发药源性疾病的因素1、剂量过大或使用时间过长。

如给新生儿使用大环内酯类抗生素,导致新生儿发生严重的药物性肝损害,表现为黄疸、肝肿大等。

2、用药种类过多或交叉用药。

如用阿奇霉素治疗支原体肺炎,也可导致患者发生药源性支气管炎。

3、联合用药不当,如青霉素与头孢菌素合用时,易引起过敏反应,严重者可导致过敏性休克。

4、用药方法不当。

如口服磺胺类药物后,未按规定方法服用而使其在尿液中溶解度降低,而在尿液中形成结晶,堵塞肾小管而造成肾损害。

5、重复用药。

有些药物如链霉素、卡那霉素、庆大霉素、小诺霉素等单次使用后易造成药源性耳聋。

长期使用某一种药物可引起体内药物浓度过高而中毒。

二、常见的药源性疾病有哪些?(一)过敏反应过敏反应是指药物的一种或多种成分通过与体内蛋白结合,并通过各种途径进入血液循环,引起机体出现异常的、过度的和不适当的免疫应答,从而引起的临床综合征。

过敏反应多在用药后数分钟至1~2天内发生,以皮肤粘膜出现皮疹、血管神经性水肿、荨麻疹样或剥脱性皮炎等为特征。

过敏反应一般分为速发型和迟发型两类。

速发型过敏反应可在数分钟或数小时内出现,表现为荨麻疹、血管神经性水肿、过敏性休克等。

迟发型过敏反应可在用药后几天甚至几周内出现,表现为全身性瘙痒、荨麻疹等。

药源性疾病发生时应立即停用可疑药物,并给予抗过敏治疗。

药品不良反应与安全用药摘要:合理用药始终与合理治疗伴行,是一个既古老又新颖的课题,也是药学工作者永恒的话题.药学工作的宗旨是以服务患者为中心、临床药学为基础,促进临床科学用药,其核心是保障临床治疗中的安全用药。

目前公认的合理用药的基本要素:以当代药物和疾病的系统知识和理论为基础,安全、有效、经济及适当的使用药物。

结合文献,浅谈一下临床常见的药品不良反应与安全用药问题。

关键字:不良反应合理用药药物的不良反应是临床用药中的常见现象。

它不仅指药物的副作用,还包括药物的毒性、特异性反应、过敏反应、继发性反应等.抗菌药物是临床上最常用的一类用药,包括抗生素类、抗真菌类、抗结核类及具有抗菌作用的中药制剂类。

其中以抗生素类在临床使用的品种和数量最多。

目前临床常用抗生素品种有100多种。

抗生素挽救了无数生命,但其在临床应用也引发了一些不良反应。

抗生素药物不良反应的临床危害后果是严重的。

在用药后数秒钟至数小时乃至停药后相当长的一段时间内均可发生不良反应。

常见的有过敏性休克、固定型药疹、荨麻疹、血管神经性水肿等过敏性反应、胃肠道反应、再生障碍性贫血等,严重的甚至会引起患者死亡。

因此,加强临床用药过程中的监督和合理使用抗生素对减少临床不良反应的发生具有特别重要的意义。

随着社会的发展,如何安全、有效、合理的用药已成为社会关注的热点。

近年来关于药物不良反应的报道和讨论比较多,已引起了各方面的注意.临床上对药品的要求不仅仅局限于对疾病的治疗作用,同时也要求在治疗疾病的同时,所使用的药品应当尽可能少地出现ADR.根据WHO 报告,全球死亡人数中有近1/7的患者是死于不合理用药[1]。

在我国,据有关部门统计,药物不良反应在住院患者中的发生率约为20%,1/4是抗生素所致.每年由于滥用抗生素引起的耐药菌感染造成的经济损失就达百亿元以上[2].合理用药始终与合理治疗伴行,是一个既古老又新颖的课题,也是药学工作者永恒的话题。

药学工作的宗旨是以服务患者为中心、临床药学为基础,促进临床科学用药,其核心是保障临床治疗中的安全用药。

辨证治疗药源性皮疹30例报告

万金华

【期刊名称】《湖南中医药导报》

【年(卷),期】2001(7)9

【摘要】作者采用消风散内服为主 ,适当配合中药外治 ,治疗抗精神病药所致药源性皮疹 30例。

【总页数】1页(P459-459)

【关键词】药源性皮疹;中医药疗法;消风散

【作者】万金华

【作者单位】湘潭市精神卫生中心

【正文语种】中文

【中图分类】R275.982.5

【相关文献】

1.林丽珠教授以卫气营血辨证理论治疗EGFR-TKI相关性皮疹的经验 [J], 姚芃;肖志伟

2.痤疮皮疹分布辨证治疗120例临床观察 [J], 李寿甫

3.中医辨病、辨证、辨症治疗表皮生长因子受体抑制剂相关皮疹的回顾与思考 [J], 刘戴维;崔慧娟;李占林;樊捷婷;耿艳琴;范怿洁;冯冬梅

4.23例吉非替尼相关皮疹中医辨证治疗分析 [J], 王雄文;陈日辉

5.中医辨证护理联合LG09方治疗EGFR-TKI所致皮疹临床观察 [J], 陈春霞;王娟;何远清;陈晓芳;袁月侨

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

儿童常见皮疹的病因与治疗原则在儿童成长过程中,由于身体免疫系统尚未完全发育成熟,皮肤比较娇嫩,儿童常见皮疹是一种常见的现象。

皮疹通常表现为皮肤上的红点、疱疹、丘疹或斑块等不同形态的病变。

尽管大多数皮疹是无害的,但了解其病因和治疗原则仍然很重要。

本文将详细介绍儿童常见皮疹的病因及治疗原则,以帮助家长更好地照顾孩子的健康。

一、湿疹湿疹是儿童常见的皮肤病之一,通常在婴幼儿的面颊、颈部和手臂弯曲处出现。

湿疹的病因主要与家族遗传、环境过敏源、皮肤保护屏障功能不完善等因素有关。

治疗湿疹主要包括保湿、避免过敏源以及使用外用药物。

家长应选择温和的洗护用品,保持室内空气湿润,并避免婴儿抓挠患处。

二、痱子痱子是夏季儿童常见的皮肤问题,主要是由于汗腺堵塞所致。

婴幼儿比较容易患痱子,主要分布在皮肤摩擦部位,如颈部、腋窝和腹股沟等位置。

治疗痱子应避免过度穿着服装,保持室内通风,保持皮肤清洁并使用防晒霜。

对于较严重的痱子,可以尝试使用一些去汗腺堵塞的药膏。

三、水痘水痘是一种由水痘病毒引起的急性传染病,主要在儿童中流行。

水痘的特征是水疱疹,常伴有发热和全身不适。

多数水痘患者症状较轻,经过一段时间可自行痊愈。

治疗水痘的原则是缓解症状和预防继发感染。

家长应给患儿保持充足的休息,保持室内清洁并避免搔抓患处。

必要时,可使用一些补充营养和消炎止痒的药物。

四、荨麻疹荨麻疹是一种常见的过敏性皮肤病,病因主要与过敏反应、食物和药物过敏有关。

荨麻疹的表现为局部或全身皮肤出现红色丘疹和瘙痒感。

治疗荨麻疹应避免接触过敏原,制定合理的饮食,保持皮肤清洁并使用抗过敏药物。

对于严重的过敏症状,应及时就医进行进一步处理。

五、痤疮痤疮是一种由皮脂腺分泌过多而引起的皮肤病,主要发生在青春期的少年少女身上。

痤疮的特点是毛囊口堵塞、皮脂分泌增加,并伴有细菌感染。

治疗痤疮的原则是保持皮肤清洁、避免挤压痘痘,并使用恰当的治疗药物。

家长应教育孩子养成良好的生活习惯,如定期洗脸、适当选择化妆品等。

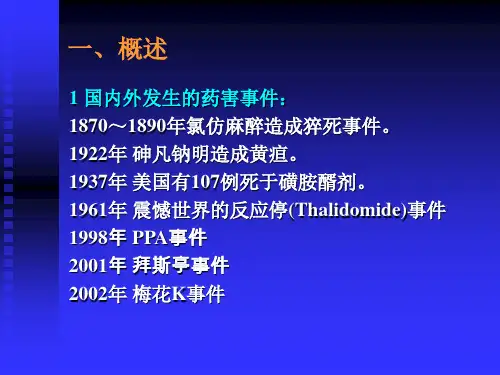

药源性疾病一、概述药源性疾病(drug-induced disease)又称药物诱发生疾病,是医源性疾病(iatrogenicdisease)的最主要组成部分。

它是指由于药物作为致病因子,引起人体功能或组织结构损害,并具有相应临床经过的疾病;一般不包括药物逾量导致的急性中毒辣。

事实上,药源性疾病就是药物不良反应的一定条件下产生后果。

近年来,药源性疾病有明显增多趋势,因此,医务人员一定要重视各类药物可能产生的药源性疾病,合理使用药物,争取把药源性疾病的发生减少到最低限度。

(一)药源性疾病的危害人们对药源性疾病的认识了经历了一个漫长的过程。

早在1870年-1890年人们成立委员会调查氯仿麻醉赞成猝死的原因,经了解才弄清楚了氯仿麻醉猝死的原因是氯仿增强心肌以茶酚胺敏感性,造成心律不齐而死。

1922件有人报道因用砷凡钠明(606)治疗梅毒时而造成黄疸。

1937年美国有107例死于磺胺酏剂,后来发现酏剂的溶液里含有二乙烯乙二醇,因制药工人不了解这个化合物的毒性,错误的使用了,进而促进了美国FDA对新药批和药上市后的管理。

实际上,人们对药物的了出现和随后广泛应用,发生变态反应药物性皮疹。

40年代以青霉为代表的多种抗生素研制成功与广泛应用,出现过敏性休克、第8对脑神经损害、肾损害肾、肾损害和骨髓抑制等。

60年代后肾上腺皮质激素在临床上广泛应用,药源性疾病又进一步展扩大。

特别是60年代的反应停()事件,即在欧洲发生了8000多例畸形婴儿的“药害”灾难;70年代心得宁上市4年左右,发现它能引起奇特而严重的“眼一粘膜一皮肝”综合征,有的患者失明,有的因腹膜纤维化导致肠梗阻而死亡。

以上两起突出事件引起极大的震惊,人们对药源性疾病的严重性有进一步的认识和警惕。

1946-1956年10年间有4000种化学俣成药,到1959年1年内就有400种化学药品。

1961-1973年6个国家上市新药有152种,目前国外上市的料药约3600多种。

中药止痒方内服外洗辅助治疗肺癌靶向药物所致皮疹临床研究高亚军1,孙 韬2(1.北京中医药大学房山医院,北京102400;2.北京中医药大学东方医院,北京100078)[摘要] 观察中药止痒方内服外洗辅助治疗肺癌靶向药物所致皮疹的临床疗效。

选择2021月—2022年10月北京中医药大学房山医院诊治的62例肺癌靶向药物所致皮疹患者,按照随机数字表法分成2组各31例。

对照组给予西医常规治疗,观察组在对照组干预基础上给予中药止痒方内服外洗治疗,2组均治疗4周。

观察比较2组治疗前后中医证候积分、皮疹疼痛评分(NRS)、生活质量评分(DLQI)、皮疹分级、血清炎性因子[白细胞介素6(IL-6)、超敏C 反应蛋白(hs-CRP)]水平及治疗后临床总有效率和治疗安全性。

2组治疗后各项中医证候积分、NRS评分、DLQI评分、IL-6水平、hs-CRP水平均明显降低(P均<0.05),且观察组治疗后均明显低于对照组(P均<0.05);2组治疗后皮疹分级均明显改善(P均<0.05),且观察组皮疹分级改善情况明显优于对照组(P<0.05);观察组总有效率为93.5%(29/31),对照组为67.7% (21/31),观察组明显高于对照组(P<0.05);2组治疗过程中均无不良反应发生。

中药止痒方内服外洗辅助治疗肺癌抗肿瘤靶向药物所致皮疹疗效优于西药治疗,能够明显减轻患者临床症状,抑制炎症反应,促进皮损修复,提高患者生活质量。

[关键词] 肺癌;靶向药物;皮疹;中药止痒方;中药外洗;炎症因子doi:10.3969/j.issn.1008-8849.2023.07.021[中图分类号] R734.2 [文献标识码] B [文章编号] 1008-8849(2023)07-0970-05 [通信作者] 孙韬,E-mail:doctor_st@ 肺癌中以非小细胞肺癌最为常见,临床预后较差。

传统的肺癌治疗方式包括细胞毒性药物、放射治疗以及手术切除治疗,近年来伴随肿瘤生物学的快速发展,发现细胞信号转导通路失调是导致细胞癌变的重要原因,这极大地改变了抗肿瘤药物的研发理念,临床尝试研发对癌细胞内异常信号靶点发挥治疗作用的抗肿瘤药物,即抗肿瘤靶向药物[1]。

药物不良反应与药疹诊疗规范2023版药物不良反应(adversedrugreaction,ADR)是指在疾病的预防、诊断、治疗或患者身体功能恢复期,所用药物在正常用量情况下,因药物本身的作用或药物间相互作用而产生的与用药目的无关的一种有害且非预期的反应。

该定义排除有意的或意外的过量用药及用药不当引起的反应。

若这种ADR主要表现为皮肤和/或黏膜上的急性炎症反应则称为药疹(drugerup-tion)或药物性皮炎(dermatitismedicamentosa)。

药物不良反应多数是自我报告的,其发生率往往被低估。

近来,建立药物不良反应自动监测程序已成为突出的需求。

尤其在三级医院,通过国际疾病标准分类(InternatiOnaIStatistica1.C1.assificationofDiseases,ICD)代码和自然语言处理系统,有望实现药物不良反应的自动监测。

【病因】药物种类繁多,用药途径不同,体质又因人而异,因此ADR发生的原因也是复杂的。

几乎所有的药物都可引起不良反应,只是反应的程度和发生率不同。

美国2011年的一项研究表明,男性患者由抗凝血药物引起的不良反应发生率较高,而女性患者由阿片类药物和麻醉剂引起的不良反应比男性患者发生率高。

在65岁以上的老年人中,约0.8%的患者至少经历过1次药物不良反应,最常见的引起不良反应的药物是类固醇激素、抗生素、阿片类药物和麻醉剂、抗凝血药物。

随着药品种类日益增多,ADR的发生率也逐年增加。

ADR有时也可引起药源性疾病,除少数人自服药物外,ADR主要由医师给药所引起,所以有些药源性疾病也属医源性疾病。

虽然有些ADR 较难避免,但相当一部分是由于临床用药不合理所致。

根据导致不良反应的原因,可以分为两类:①由于增强的药理作用所致。

这种不良反应是剂量依赖性和可预测的,大约占所有不良反应的80%。

如使用抗凝剂华法林所致的出血,或使用地高辛所致的恶心等。

②特异质反应(idiosyncrasy)o这种不良反应是不可预测的,常规毒理学筛选不能发现,主要由机体特异性的原因所致。

儿童常见皮疹的鉴别诊断方法与治疗原则儿童皮疹是儿科常见病之一,其特点是发病率高、种类多、病因复杂。

正确鉴别儿童常见皮疹的病因是诊治过程中的基础,而恰当的治疗原则也能提高疗效,并有效缓解患儿的症状。

本文将介绍儿童常见皮疹的鉴别诊断方法及治疗原则。

一、皮疹的分类及鉴别诊断方法1. 感染性皮疹感染性皮疹常见于病毒感染、细菌感染、真菌感染等情况下。

鉴别诊断方法包括病史询问、体格检查、实验室检查及皮损病理学检查。

a. 病史询问:了解患儿的发热史、接触史、疫苗接种史等,以排除病毒感染、传染性疾病等可能。

b. 体格检查:观察皮疹的特点,如出现红色丘疹、麻疹样皮疹、荨麻疹等,有助于对感染性疾病的鉴别。

c. 实验室检查:通过检测患儿的血液、尿液、咽拭子等样本,进行病原体的检测或血液生化指标的检查。

d. 皮损病理学检查:对于疑难病例,可通过皮肤活检获取组织标本,进行病理学检查,以确定病因和进行确诊。

2. 过敏性皮疹过敏性皮疹是一种由过敏原引起的炎症反应所致的皮肤病,如接触性皮炎、药物过敏性皮炎等。

鉴别诊断方法包括病史询问、体格检查、皮肤过敏试验、排除法等。

a. 病史询问:详细了解患儿的过敏史,包括食物、药物、接触物等过敏源,以及过敏反应的表现和发作情况。

b. 体格检查:观察皮疹的部位、分布、形态等特点,辅助对过敏性皮炎进行鉴别。

c. 皮肤过敏试验:通过皮肤刺激试验,测试患儿对特定过敏源的过敏反应程度,以明确过敏原。

d. 排除法:根据过敏性皮疹的临床特点和检查结果,排除其他病因所致的皮疹。

3. 免疫性皮疹免疫性皮疹是由于机体免疫系统异常导致的皮肤病,如湿疹、银屑病等。

鉴别诊断方法包括病史询问、体格检查、实验室检查、病理学检查等。

a. 病史询问:了解患儿的发病过程、病程长短、家族史等,为免疫性皮疹的鉴别提供线索。

b. 体格检查:观察皮疹的特点,如红斑、鳞屑、瘙痒等,对免疫性皮疹的诊断和分类有一定指导意义。

c. 实验室检查:通过血液检查、免疫学指标检测等,以确定患儿的免疫功能状态。