药物性皮疹

- 格式:ppt

- 大小:4.42 MB

- 文档页数:54

药疹的症状及治疗方法

药疹的症状主要包括皮肤瘙痒、红斑、水疱、疼痛等。

有些患

者在服用药物后会出现轻微的瘙痒和红斑,而有些患者则可能出现

严重的水疱和疼痛。

药疹的症状会因人而异,有些人可能只出现轻

微的症状,而有些人则可能出现严重的症状。

此外,药疹还可能伴

随其他症状,如发热、关节痛等。

针对药疹的治疗方法,首先要停止使用引起药疹的药物,避免

接触可能导致过敏的物质。

同时,可以采取一些药物治疗措施,如

抗组胺药物、皮质类固醇等,以减轻症状和加快康复。

在治疗过程中,还可以采取一些护理措施,如避免刺激性食物、穿着宽松透气

的衣物、保持皮肤清洁等,有助于缓解症状和促进康复。

除此之外,药疹的患者在治疗过程中还需要注意饮食和生活习惯。

要避免食用辛辣刺激性食物,多吃新鲜蔬菜水果,保持充足的

睡眠,避免过度劳累,保持心情舒畅等,有助于提高免疫力,促进

康复。

总的来说,药疹是一种常见的药物过敏反应,其症状轻重不一,治疗方法主要包括停止使用引起药疹的药物、药物治疗和护理措施。

在治疗过程中,患者需要注意饮食和生活习惯,保持身心健康,有助于促进康复。

希望本文能帮助大家更好地了解药疹的症状及治疗方法,对药疹的预防和治疗有所帮助。

药疹治疗方案药疹,即由药物引起的皮肤反应,是临床上常见的病症之一。

该病症的发生往往与个体遗传、免疫功能、药物剂量等因素密切相关。

药疹通常表现为皮疹、瘙痒、水肿等症状,严重者还可能出现黏膜损害、发热、全身不适等。

针对药疹的治疗方案可以根据不同类型和严重程度的药疹进行分类,下面将就常见的药疹类型和相应的治疗方案进行探讨。

1. 药疹的分类药疹可以分为不同的类型,如药物过敏性皮炎、药物斑丘疹、药物病变样表皮坏死等。

不同类型的药疹在临床上的表现和治疗策略也有所不同。

因此,明确药疹的类型对于指导治疗方案具有重要意义。

2. 药疹治疗的一般原则针对药疹的治疗,首先需要停用疑似引起药疹的药物,以防止病情进一步恶化。

然后,根据药疹的类型和严重程度,采取相应的药物治疗、辅助治疗和支持治疗措施。

3. 药物过敏性皮炎的治疗药物过敏性皮炎是最常见的药疹类型之一,常表现为皮肤瘙痒、红斑、水疱等症状。

治疗药物过敏性皮炎的关键是控制瘙痒和减轻皮疹。

一般采用抗组胺药物来缓解瘙痒感,外用激素类药物来减轻皮疹。

此外,还可以辅助应用抗氧化剂、维生素C等来促进皮肤修复和抗氧化。

对于病情严重、出现黏膜损害等情况,还可以考虑使用免疫抑制剂等药物治疗。

4. 药物斑丘疹的治疗药物斑丘疹是一种病程较长的药疹类型,表现为斑丘疹或斑丘疹结合大面积红斑。

治疗药物斑丘疹的关键是减轻瘙痒感和控制病情进展。

一般采用口服抗组胺药物来缓解瘙痒,合理使用外用激素类药物或者免疫抑制剂来减轻皮疹和红斑。

此外,饮食方面也需要注意,避免摄入过敏源物质,如海鲜、坚果等。

5. 药物病变样表皮坏死的治疗药物病变样表皮坏死是一种较为严重的药疹类型,常表现为全身性皮肤脱屑、皮疹、黏膜损害等症状。

治疗药物病变样表皮坏死的关键是早期诊断和积极采取治疗措施。

一般使用激素类药物来减轻炎症反应,使用抗生素来预防或治疗继发感染,选择免疫抑制剂来抑制免疫反应。

此外,对于病情较重的患者,还需密切观察生命体征,并在必要时进行密切监护。

一、概述药物过敏皮疹是指患者在使用某些药物后,身体出现的一种不良反应,表现为皮肤出现红斑、瘙痒、水疱等症状。

严重者可导致全身性反应,甚至危及生命。

为保障患者安全,提高医疗质量,特制定本应急预案。

二、应急预案组织架构1. 成立药物过敏皮疹应急预案领导小组,负责应急工作的全面协调和指挥。

2. 设立应急小组,成员包括:医务科、护理部、药剂科、检验科、急诊科等部门负责人。

三、应急处理流程1. 发现药物过敏皮疹患者后,立即停止使用可疑药物,并告知患者及其家属。

2. 对患者进行紧急评估,判断病情严重程度,必要时进行隔离。

3. 根据病情,采取以下措施:(1)轻度皮疹:给予口服抗组胺药物(如氯雷他定、西替利嗪等)、维生素C及钙剂等治疗。

(2)中度皮疹:在轻度治疗基础上,给予外用炉甘石洗剂、激素软膏(如丁酸氢化可的松软膏)等治疗。

(3)重度皮疹:给予静脉注射糖皮质激素(如地塞米松、甲泼尼龙等),并根据病情调整剂量。

必要时,可给予大剂量糖皮质激素冲击治疗。

(4)伴发全身性反应:给予抗过敏治疗、抗感染治疗、维持水电解质平衡、纠正酸中毒等。

4. 密切观察患者病情变化,做好记录,及时调整治疗方案。

5. 严重病例需转诊至上级医院进行进一步治疗。

四、应急保障措施1. 加强医务人员培训,提高对药物过敏皮疹的识别和应急处理能力。

2. 配备充足的抗组胺药物、激素、抗感染药物、急救药品等,确保应急物资充足。

3. 设立药物过敏皮疹监测系统,对药物过敏皮疹的发生、治疗及预后进行监测。

4. 加强与患者及其家属的沟通,普及药物过敏知识,提高患者自我防护意识。

五、应急演练定期组织应急演练,提高应急小组成员的应急处置能力,确保应急预案的有效实施。

六、总结本应急预案旨在提高医疗机构对药物过敏皮疹的应急处置能力,保障患者安全。

各级医疗机构应认真贯彻执行,不断完善应急预案,确保患者得到及时、有效的救治。

固定性药疹

药疹是指某些药物进入人体后,在皮肤粘膜上引起的炎性反应。

其临床表现多种多样,而固定性药疹是较常见的一种疹型,固定性药疹的皮疹中央呈紫红色,边界较清楚,比较有特征性。

固定性药疹形状特殊,较易识别。

其特点是先有局部瘙痒,继而出现圆形或椭圆形红斑,颜色为鲜红或紫红色,具水肿性,发作愈频色素愈深,愈后可见遗留色素沉着。

此皮疹与其他疹状明显的区别在于,每次服同样药物后常在同一部位发生。

一般地说,固定性药疹好发于外生殖器、口唇和手背等处。

此药疹有一定的潜伏期,一般在第一次用药后4~20日内发生,如重复用药,机体处于致敏状态,则会在24小时内发生,而敏感者则在数分钟或数小时内即可发生。

引起固定性药疹的药物,据有关研究统计认为主要是磺胺类药,如长效磺胺、磺胺胍、SMZ等;其次是解热镇痛药,如安乃近,阿司匹林,速效感冒胶囊等;再有是安眠镇静药,如鲁米那、速可眠等,并以巴比妥类为多见。

有些复方药物含有上述3种药物成分,也可发生本型药疹,如某些复方感冒药常含阿司匹林可诱发此病。

对于固定性药疹的治疗,应首先停止该药的使用,其次是多饮水,以促进药物排泄,必要时在医师指导下使用抗过敏药物,如激素类等。

内用药物可选用强的松,抗组织胺药、维生素C、葡萄糖酸钙等。

局部外搽可用皮质类固醇激素药膏。

如有糜烂、渗液、溃疡,应先外搽紫锌氧油、炉甘石油,待局部干燥后再搽激素药膏。

另外,适当应用抗菌素,短期内即可痊愈。

长期反复在同一部位出现的药疹会导致该处皮肤黏膜瘢痕形成,患者应清楚记取引起自己过敏反应的药物,只要以后不再服用此药,固定性药疹则可以避免。

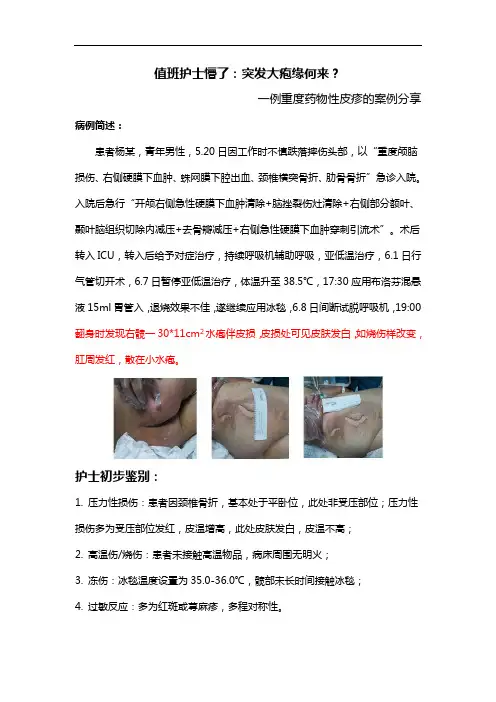

值班护士懵了:突发大疱缘何来?一例重度药物性皮疹的案例分享病例简述:患者杨某,青年男性,5.20日因工作时不慎跌落摔伤头部,以“重度颅脑损伤、右侧硬膜下血肿、蛛网膜下腔出血、颈椎横突骨折、肋骨骨折”急诊入院。

入院后急行“开颅右侧急性硬膜下血肿清除+脑挫裂伤灶清除+右侧部分额叶、颞叶脑组织切除内减压+去骨瓣减压+右侧急性硬膜下血肿穿刺引流术”。

术后转入ICU,转入后给予对症治疗,持续呼吸机辅助呼吸,亚低温治疗,6.1日行气管切开术,6.7日暂停亚低温治疗,体温升至38.5℃,17:30应用布洛芬混悬液15ml胃管入,退烧效果不佳,遂继续应用冰毯,6.8日间断试脱呼吸机,19:00翻身时发现右髋一30*11cm2水疱伴皮损,皮损处可见皮肤发白,如烧伤样改变,肛周发红,散在小水疱。

护士初步鉴别:1.压力性损伤:患者因颈椎骨折,基本处于平卧位,此处非受压部位;压力性损伤多为受压部位发红,皮温增高,此处皮肤发白,皮温不高;2.高温伤/烧伤:患者未接触高温物品,病床周围无明火;3.冻伤:冰毯温度设置为35.0-36.0℃,髋部未长时间接触冰毯;4.过敏反应:多为红斑或荨麻疹,多程对称性。

护士通知医师并上报护士长,医师联系皮肤科会诊,皮肤科医师会诊后确认为较为严重的药疹:大疱性表皮松解坏死型。

检查患者用药,均已应用10天左右,只有6.7日临时应用了布洛芬降温,查看说明书,不良反应中,有偶见的皮疹。

治疗与转归:1.遵医嘱给予地塞米松5mg+生理盐水100ml湿敷、蓝克肤宁交替外敷。

2. 6.10-25日给予高压氧治疗qd。

护理要点:1.加强消毒隔离预防感染患者皮肤完整性受损、应用激素后免疫功能下降,易发生感染,应对患者采取保护性隔离,加强手卫生。

2 皮肤黏膜的护理患者肛周有大小不等的松弛性水疱,对于小水疱或松弛、渗液少的水疱让其自然吸收,水疱疱壁尽量保持完整,勿使其破溃。

肛周部位的水疱容易受到挤压,可以夹垫纱布,防止粘连,采取俯卧位或半侧卧位,防止受压。

皮肤科药疹患者诊治常规药物疹又名药物性皮炎,是药物通过内服、注射、使用栓剂或吸入等途径进入人体,引起皮肤黏膜的炎症反应。

严重者可累及机体的其他系统,甚至危及生命。

常见的致敏药物有以下几种。

①抗生素类如青霉素、链霉素、氨苄西林等。

②磺胺类如:复方新诺明。

③解热镇痛类如阿司匹林、氨基比林、非那西丁等。

④镇静、催眠与抗癫痈药如苯巴比妥、苯妥英钠等。

⑤血清制剂如破伤风抗毒素、狂犬病疫苗等。

⑥中药亦可引起药疹,如葛根,天花粉、丹参等单味中药及六神丸、云南白药等中成药。

【诊断】1.有用药史。

2.有一定的潜伏期:一般4~25天,平均7~8天内发病。

3.骤然发病,除固定性药疹外,大多于1~6天皮损遍及全身。

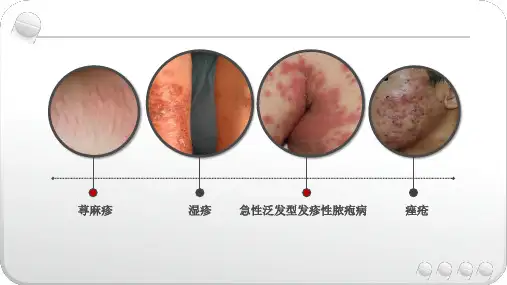

4.皮疹形态多种多样,有固定性红斑、猩红热样红斑、麻疹样红斑、多形性红斑型、荨麻疹型、湿疹型、紫瘢型、大疱性表皮松解型及剥脱性皮炎型等。

5.重症药疹可累及各脏器:如心、肝、肾受损,可发生相关的症状。

6.皮肤试验及激发试验可呈阳性反应。

7.实验检查:有的出现血白细胞升高及嗜酸粒细胞升高;有的则出现白细胞、红细胞或血小板减少。

重症药疹可有不同程度的肝肾功能损害。

【诊断要点】依据明确的用药史和过敏史,一定的潜伏期、皮疹特点及发生规律,不难诊断。

【鉴别诊断】应与猩红热、麻疹、多形性红斑、中毒性表皮坏死松解症(Lyell病)等相鉴别。

1.狸红热或麻疹皮疹色较暗,痒轻或无,全身症状重,有传染病应有的其他体征,如麻疹的Koplik斑,猩红热的草莓样舌等。

2.多形性红斑多形性红斑型药疹皮损表现与多形性红斑相似但有明确的服药史,且发病较急。

3.中毒性表皮坏死松解症(Lyell病)大疱性表皮松解型药疹需与Lyell病鉴别。

【治疗】1.停用一切可疑致敏药物及与其结构近似的药物。

2.加强排泄,多饮水,必要时可给以泻剂和利尿剂以保持大小便畅通。

3.内用疗法:抗组胺药物、维生素C、钙剂、硫代硫酸钠等。

必要时口服中等剂量皮质类固醇激素如泼尼松(30~60mg/d),待皮疹消退后逐渐减量以至停药。

药疹药疹又称药物性皮炎,是药物通过口服、外用和注射等途径进入人体而引起的皮肤黏膜的急性炎症反应。

相当于祖国医学“药毒”的范畴。

中医学认为本病总由禀赋不耐,邪毒侵犯所致。

根据患者体质、病邪性质及疾病病程的不同又有湿毒蕴肤、热毒入营、气阴两虚之分。

现代医学认为几乎所有的药物都有可能引起药物性皮炎,但最常见的有抗生素类、磺胺类、解热镇痛药、巴比妥类、安眠药及各种预防接种的生物制品。

近年来也有较多关于中药中成药引起的药疹的报道。

一、发病机制:药疹的发病机制复杂,可通过变态反应或非变态反应性机制发生。

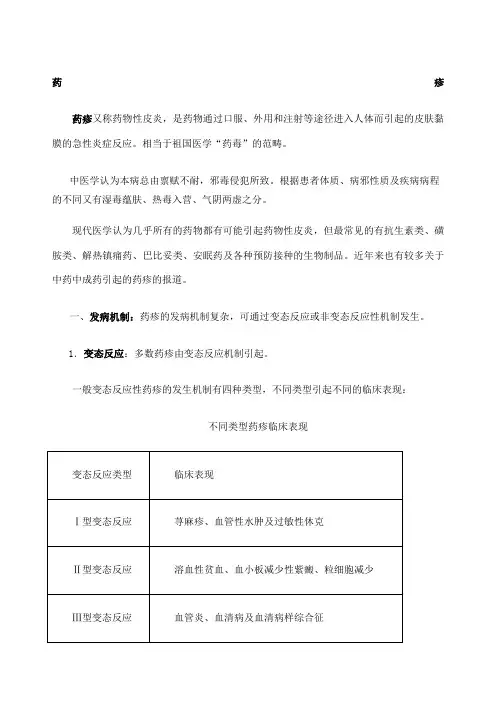

1.变态反应:多数药疹由变态反应机制引起。

一般变态反应性药疹的发生机制有四种类型,不同类型引起不同的临床表现:不同类型药疹临床表现变态反应性药疹的共同特点有:①仅少数具有过敏体质者发生,多数人不发生反应;②病情轻重与药物的药理及毒理作用、剂量无关;③有潜伏期,初次用药约4~20天后出现临床症状,已致敏者如再次服药,则数小时内即可发生;④临床表现复杂,皮损多样,但对于某一患者而言常以一种表现为主;⑤存在交叉过敏及多价过敏;⑥停止使用致敏药物后病情常好转,糖皮质激素治疗有效。

2.非变态反应:如阿司匹林可诱导肥大细胞脱颗粒释放组胺引起荨麻疹;甲氨喋呤引起口腔溃疡、出血性皮损及白细胞减少等。

3.蓄积作用如碘化物、溴化物可引起痤疮样皮损,砷剂引起的色素沉着等。

二、临床表现本病表现复杂,基本具有以下特征:1.发病前有用药史。

2.有一定潜伏期,第一次发病多在用药后4-20天内,重复用药常在24小时内发生,短者甚至在用药后瞬间或数分钟内发生。

3.突然发病,自觉灼热瘙痒,重者伴有发热、倦怠、纳差、大便干燥、小便黄赤等全身症状。

4.皮损形态多样,颜色鲜艳,分布常为全身性、对称性,可泛发或仅限于局部。

三、常见类型:1.猩红热型或麻疹型药疹较为常见,皮损呈鲜红色斑或米粒大小的红色斑疹,密集、对称分布,以躯干部为主,粘膜、掌跖也可累及。

药疹的症状及治疗方法

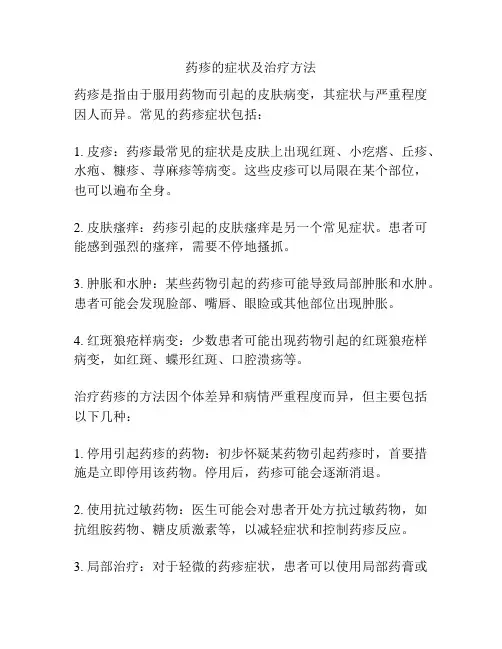

药疹是指由于服用药物而引起的皮肤病变,其症状与严重程度因人而异。

常见的药疹症状包括:

1. 皮疹:药疹最常见的症状是皮肤上出现红斑、小疙瘩、丘疹、水疱、糠疹、荨麻疹等病变。

这些皮疹可以局限在某个部位,也可以遍布全身。

2. 皮肤瘙痒:药疹引起的皮肤瘙痒是另一个常见症状。

患者可能感到强烈的瘙痒,需要不停地搔抓。

3. 肿胀和水肿:某些药物引起的药疹可能导致局部肿胀和水肿。

患者可能会发现脸部、嘴唇、眼睑或其他部位出现肿胀。

4. 红斑狼疮样病变:少数患者可能出现药物引起的红斑狼疮样病变,如红斑、蝶形红斑、口腔溃疡等。

治疗药疹的方法因个体差异和病情严重程度而异,但主要包括以下几种:

1. 停用引起药疹的药物:初步怀疑某药物引起药疹时,首要措施是立即停用该药物。

停用后,药疹可能会逐渐消退。

2. 使用抗过敏药物:医生可能会对患者开处方抗过敏药物,如抗组胺药物、糖皮质激素等,以减轻症状和控制药疹反应。

3. 局部治疗:对于轻微的药疹症状,患者可以使用局部药膏或

洗液来缓解症状,如抗过敏性外用药物。

4. 就医就诊:如果药疹症状严重或持续时间较长,建议及时就医就诊。

医生会根据病情评估,可能进行更详细的检查和治疗,如皮肤病组织活检等。

需要强调的是,对于药疹的治疗,应该在医生的指导下进行。

尽量避免自行用药或乱用药物,以免加重症状或引起其他不良反应。

此外,在就医就诊时,及时告知医生自身的过敏史以及正在使用的药物,以帮助医生做出正确的诊断和治疗。

药物性皮疹的治疗方法药物性皮疹是由于使用某些药物后,引发的皮肤过敏反应。

常见的药物性皮疹包括荨麻疹、疱疹样荨麻疹、固定荨麻疹、药物热疹等。

治疗药物性皮疹的方法主要包括停用引起皮疹的药物、使用抗过敏和抗炎药物、外用药物和注意皮肤护理。

下面将详细介绍治疗药物性皮疹的方法。

首先,最重要的一步是停用引起皮疹的药物。

对于已经发生药物性皮疹的患者,应及时停用引起皮疹的药物,以避免进一步的过敏反应。

如果使用的药物是长期使用的药物,应立即咨询医生,决定是否需要更换其他替代药物。

其次,使用抗过敏和抗炎药物。

药物性皮疹是因过敏反应引起的,因此使用抗过敏药物如扑热息痛、氯雷他定、环戊酮、苯海拉明等可减轻过敏反应和症状。

此外,也可以使用抗炎药物如类固醇激素(口服或外用)和非类固醇抗炎药物,如布洛芬、消炎痛等,以减轻皮肤红肿、瘙痒和炎症。

第三,在局部治疗中可以使用外用药物。

部分药物性皮疹可使用外用药物进行治疗。

例如,对于表面糜烂的皮肤疹,使用抗菌消炎药物如氯霉素软膏、红霉素软膏等可以预防继发感染。

对于瘙痒严重的疹子,可以使用抗瘙痒药物如柳氮磺吡啶膏、纳奥米膏等。

同时,要注意避免使用酒精、紫药水等刺激性药物,以免加重皮肤症状。

此外,还需注意皮肤的护理。

药物性皮疹期间,患者应避免搔抓、摩擦和刺激皮肤,以防止皮疹部位二次感染。

洗澡时使用温水,避免热水刺激皮肤,使用温和的洗浴用品,不要使用刺激性的香皂和沐浴露。

洗完澡后轻轻拍干皮肤,避免搓揉皮肤。

保持室内空气流通,避免过热和湿润的环境,以减少汗液刺激。

总的来说,治疗药物性皮疹的方法主要包括停用引起皮疹的药物、使用抗过敏和抗炎药物、外用药物和注意皮肤护理。

在治疗过程中,需遵循医生的建议,避免自行使用抗过敏药物和激素类药物,以免造成不必要的不良反应。

如果症状持续加重或伴随其他严重反应,应立即就医寻求专业的治疗。

药物皮疹过敏反应症状药物皮疹过敏反应症状第一章:介绍药物皮疹是指在使用药物后皮肤出现异常反应的一种不良反应。

在使用药物时,有些人会出现过敏反应,其中皮疹是最常见的一种表现形式。

药物皮疹不仅影响患者的生活质量,还可能进一步导致严重的药物过敏性休克等危险状况。

因此,了解药物皮疹过敏反应的症状对于临床医生和患者来说非常重要。

第二章:症状特征药物皮疹过敏反应的症状表现多样化。

最常见的症状是皮疹,可以是红色、斑状、丘疹或水疱等。

皮疹通常伴随着瘙痒或刺痛。

在部分患者身上,皮疹可能会扩散到全身,甚至发展为严重的荨麻疹。

除了皮疹,还有其他一些可能的症状,如发热、关节痛、肌肉痛等。

在严重的过敏反应中,还可能出现呼吸急促、喉咙肿胀、呕吐等症状,这些症状预示着可能发展为严重的药物过敏性休克。

在确诊药物皮疹过敏反应时,医生通常会综合考虑局部和全身反应。

第三章:常见的致敏药物药物皮疹过敏反应可以由各种药物引起,下面简要介绍几种常见的致敏药物:1. 抗生素:如青霉素、头孢菌素等,是最常见的引起药物皮疹过敏反应的药物之一。

2. 非甾体类抗炎药:常见的有阿司匹林、布洛芬等,这些药物在某些患者身上可能引起过敏反应。

3. 抗癫痫药:如苯妥英钠、卡马西平等,也是引起皮疹过敏反应的常见药物。

4. 药物对比剂:在进行医学影像检查时常使用的对比剂有可能引发过敏反应,如碘剂。

第四章:预防与治疗在使用药物时,预防药物皮疹过敏反应的发生非常重要。

患者在使用新药物时应密切观察身体反应,如果出现过敏症状,应立即停药并咨询医生。

对于已经发生药物皮疹过敏反应的患者,治疗应该包括以下几个方面:1. 停止使用致敏药物:首要的治疗措施是停止使用引起过敏反应的药物,以避免症状进一步恶化。

2. 局部治疗:使用抗过敏药物来减轻瘙痒和红肿等症状,如外用激素类药物。

3. 全身治疗:在严重过敏反应的情况下,可能需要补液、应用抗组胺药物或糖皮质激素等来控制变态反应。

4. 避免再次暴露:在发生过药物皮疹过敏反应后,应避免再次接触相同或相似的药物。

药疹如何出现药疹的症状

药疹是药物通过口服、静脉滴注或吸入等途径进入人体后引起的皮肤黏膜炎性反应。

一、药疹如何出现

1.潜伏期:初次使用潜伏期为4~20天,再次使用24小时内可发疹。

2.易致敏药物:抗生素(青霉素、头孢菌素等);解热镇痛类(阿司匹林等);镇静催眠及抗癫类(苯巴比妥、卡马西平等);异种血清制剂及疫苗(破伤风抗毒素、狂犬病疫苗)生物制剂等。

二、药疹的症状

1.麻疹型:全身密集红色斑疹。

2.荨麻疹型:水肿性红斑、风团。

3.紫癜型:压之不褪色的瘀点、瘀斑。

4.固定型:唇周、肢端的暗红斑或水疱、大疱。

5.重症多形红斑型、大疱表皮松解型和剥脱性皮炎型为重症药疹,可危及生命。

三、得了药疹怎么办

1.停用一切可疑致敏的药物,包括一些与可疑致敏药物结构相似的药物。

2.多饮水,促进药物排泄。

3.病情轻微者应用氯苯那敏、氯雷他定、西替利嗪等抗过敏药。

4.病情严重者会危及生命,应尽快就医,及早使用糖皮质激素。

四、怎么预防药疹

1.明确自身药物过敏史,就医时填于病历本封面并告知医师。

2.不自行用药,避免使用相同或相似药物。

3.抗生素类、血清制品、普鲁卡因等需做皮试。

4.注意用药后的早期症状,如有红斑、瘙痒立即停药就医。

哪些药品可引起药物性皮疹?

(1)抗真菌药氟康唑用后常有瘙痒、皮疹、疱疹;罕见剥脱性皮炎。

(2)抗菌药物几乎每一种抗生素均可引起皮疹,但以青霉素G、半合成青霉素、头孢菌素、链霉素、新霉素等较多见。

在用药过程中多数皮疹可自行消退,仅少数皮疹可发展为剥脱性皮炎等而危及生命,所以皮疹一经发现应及时停药。

另外,头孢噻肟常见用药后有皮疹、瘙痒、红斑、发汗、周身不适等现象,发生率为5%。

红霉素服后有皮疹、荨麻疹、瘙痒、嗜酸性粒细胞增多等。

(3)磺胺类药皮疹多发生在7~9天,常伴有发热。

皮疹有麻疹样疹、瘀斑、猩红热样疹、荨麻疹或巨疱型皮炎;也有产生剥脱性皮炎而致死者。

(4)非甾体抗炎药贝诺酯、对乙酰氨基酚、依托度酸、萘普生、双氯芬酸、氟比洛芬、塞来昔布、乙哌立松、奥沙普嗪等服后可出现荨麻疹、皮疹,大剂量可引起耳鸣、耳聋、定向障碍、血管神经性水肿和哮喘。

(5)抗艾滋病毒药齐多夫定可致过敏症状,出现皮疹、痤疮、眯痒、荨麻疹。