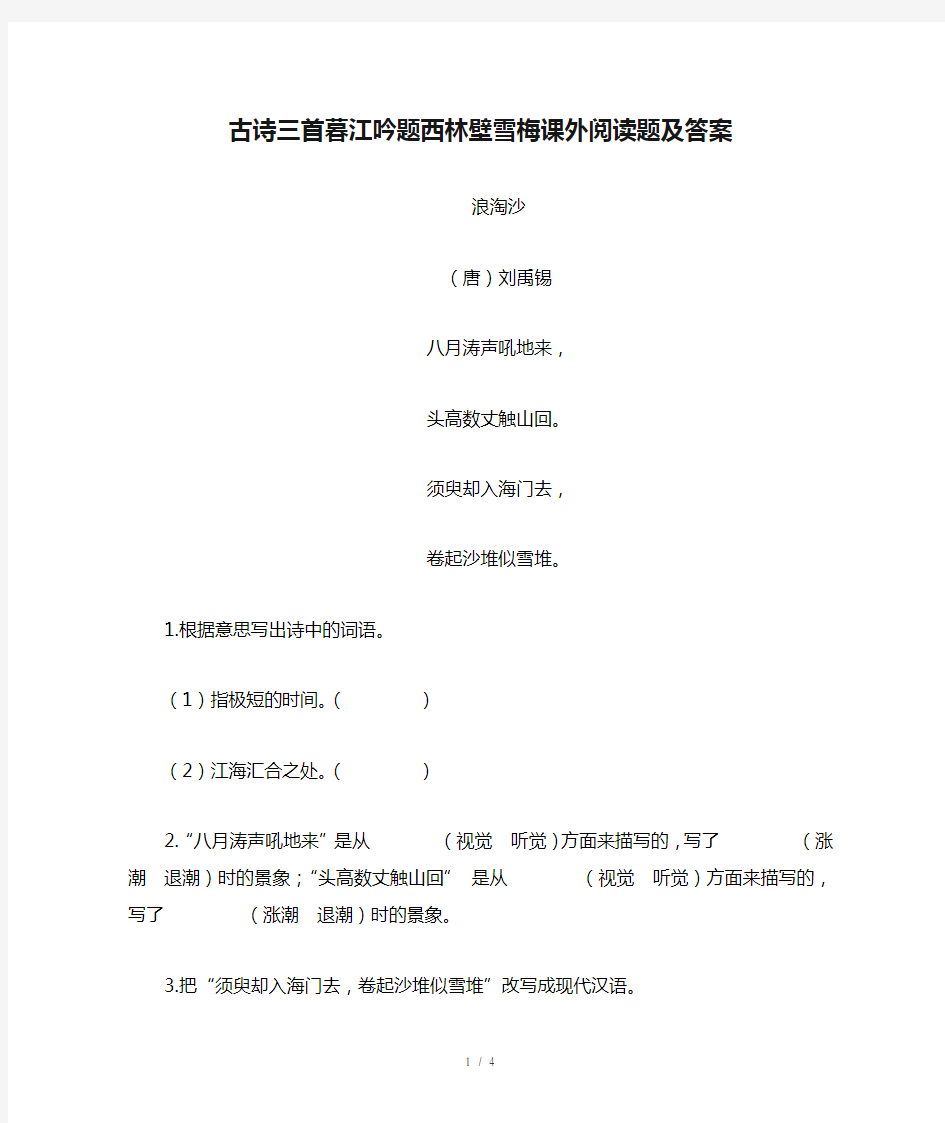

古诗三首暮江吟题西林壁雪梅课外阅读题及答

案

浪淘沙

(唐)刘禹锡

八月涛声吼地来,

头高数丈触山回。

须臾却入海门去,

卷起沙堆似雪堆。

1.根据意思写出诗中的词语。

(1)指极短的时间。()

(2)江海汇合之处。()

2.“八月涛声吼地来”是从(视觉听觉)方面来描写的,写了(涨潮退潮)时的景象;“头高数丈触山回”是从(视觉听觉)方面来描写的,写了(涨潮退潮)时的景象。

3.把“须臾却入海门去,卷起沙堆似雪堆”改写成现代汉语。

4.“卷起沙堆似雪堆”运用了的修辞手法。请你运用这种手法仿写一句。

【参考答案】

1.(1)须臾(2)海门

2.听觉涨潮视觉退潮

3.片刻之间便退向江海汇合之处回归大海,它所卷起的座座沙堆在阳光照耀下像洁白的雪堆。

4.比喻示例:大海真蓝啊,就像一颗晶莹剔透的蓝宝石。

雪梅?其二

(宋)卢梅坡

有梅无雪不精神,

有雪无诗俗了人。

日暮诗成天又雪,

与梅并作十分春。

1.解释词语。

日暮:

十分春:

2.把“有梅无雪不精神,有雪无诗俗了人”改写成现代汉语。用上恰当的关联词语。

3.从这首诗的后两句可以看出,诗人认为“十分春”的组成部分包括()

A.梅和雪

B.梅和诗

C.雪和诗

D.梅、雪、诗

4.你还知道哪些写梅花的诗句呢?写一写吧。

【参考答案】

1.指太阳快落山的时候,傍晚。全部的春天。

2.只有梅花没有雪花的话,看起来没有什么精神气质。如果下雪了却没有诗文相和,也会非常俗气。

3.D

4.示例:疏影横斜水清浅,暗香浮动月黄昏。不经一番寒彻骨,怎得梅花扑鼻香。

小学古诗试题和答案 二、春回大地(在扩号内填上带“春”字的词语)。 1、竹外桃花三两枝,(春江)水暖鸭先知。 2、(春潮)带雨晚来急,野渡无人舟自横。 3、(春色)满园关不住,一枝红杏出墙来。 4、(春风)又绿江南岸,明月何时照我还? 三、数字天地(在扩号内填上数字)。 1、(两)岸青山相对出,孤帆(一)片日边来。 2、死去元知(万)事空,但悲不见(九)州同。 3、(一)道残阳铺水中,(半)江瑟瑟(半)江红。 4、南朝(四百八十)寺,多少楼台烟雨中。 四、古诗百花园:(填花名) 1、忽如一夜春风来,千树万树(梨花)开。 2、(桃花)潭水深千尺,不及汪伦送我情。 3、待到重阳日,还来就(菊花)。 4接天莲叶无穷碧,映日(荷花)别样红。 5借问酒家何处有?牧童遥指(杏花)村。 五、古诗七彩园:(填色彩) 1、山外(青)山楼外楼,西湖歌舞几时休? 2、等闲识得东风面,万(紫)千(红)总是春。 3、春风又(绿)江南岸,明月何时照我还? 4、(碧)玉妆成一树高,万条垂下(绿)丝绦。 六、古诗动物园:(填动物) 1、小荷才露尖尖角,早有(蜻蜓)立上头。 2、江上往来人,但爱(鲈鱼)美。 3、两个(黄鹂)鸣翠柳,一行(白鹭)上青天。 4、两岸(猿)声啼不住,轻舟已过万重山。 5、竹外桃花三两枝,春江水暖(鸭)先知。 6、蒌蒿满地芦芽短,正是(河豚)欲上时。 7、柴门闻(犬)吠,风雪夜归人。 8、牧童骑(黄牛),歌声振林樾。 七、把下面题目补充完整。 1 、《别董大》作者(高适)(唐)朝 千里黄云白日曛,北风吹雁雪纷纷。___莫愁前路无知己____ ,__天下谁人不识君___ 。 2、《凉州词》作者(王翰)(唐)朝 葡萄美酒夜光杯,欲饮琵琶马上催。____醉卧沙场君莫笑___ ,___古来征战几人回__ 。 3、《鹿柴》作者(王维)(唐)朝 __空山不见人___,____但闻人语响____ 。返景入深林,复照青苔上。 4、《送元二使安西》____渭城朝雨浥轻尘_____,____客舍青青柳色新___。___劝君更尽一杯酒_____,___西出阳关无故人____ 。这是(唐)诗人(王维)写的一首著名的送别诗。 八、默写。

部编版四年级语文上册教案 《暮江吟》教学设计 一、教学目标: 1. 正确、流利、有感情地朗读诗歌,抓住关键词,理解诗句意思。 2. 感受白居易的诗歌风格:通过平白如话的语言营造出的清新优美意境。 3. 展开丰富的想象,用自己的语言复现诗歌画面。 二、教学过程: 1. 导入新课: 今天这节课,老师想先跟大家玩一个游戏——“诗句接龙”,我来说上句,看大家能不能对出下句。 “离离原上草”“一岁一枯荣” “人间四月芳菲尽”“山寺桃花始盛开” “几处早莺争暖树”“谁家新燕啄春泥” 你们知道刚才那些诗句都出自谁手吗?【白居易】相传他一生作诗三千八百余首,脍炙人口的便有一百多首。他写诗有个习惯,每写完一首新诗都会先拿去念给不识字的老妇人听,如果老妇人理解了,他就把诗定稿抄录下来,如果老妇人没有听懂,他就拿回去进行修改,直到老妇人理解为止。正是因为其诗歌通俗易懂,朗朗上口,因而广为流传,今天我们就一起来学习他的一首代表作《暮江吟》。【板书课题】 2.初读诗歌: 俗话说“读书百遍其义自见”,那接下来就请大家大声地把诗歌自由朗读几遍,注意把节奏读准。【自由朗读】 好,我请一个同学来为我们示范一下,看看他是怎么读的。【一位学生读】你觉得他读得怎么样?节奏读准了没有?【请另一位学生评价】 刚刚那位同学读得挺不错,做到了音停意连。/刚刚那位同学在读诗时有个地方要稍稍注意一下会更好。我们读诗时的停顿讲究音停意连。什么叫音停意连呢?其实就是音断气不断,我们一起来齐读试试看。【齐读】 在朗读中,我们应该也对这首诗歌有个初步了解,那么你从诗题中读出了哪些信息呢? 时间:“暮”——傍晚 地点:“江”——江边 究竟是什么样的景色吸引了诗人白居易在傍晚驻足江边诗兴大发呢?我们到诗歌里来一探究竟吧。 3.再读诗歌:我们再来把诗歌一起齐读一遍,一边读一边想一想,整首诗中哪个词最能体现出诗人的思想感情?试着找出全诗的“诗眼”来。 你们觉得全诗的“诗眼”是哪个词?【板书:“可怜”】跟我们现在说的“可怜”是同一个意思吗?【今义:值得怜悯、同情;古义:可爱,值得喜爱】那么诗中哪些景物值得人喜爱呢?【板书:残阳、江(水)、露(珠)、月(亮)】这些景物有哪些可爱之处呢?请结合诗句中的关键字词来谈谈你的看法。 ①从“铺”可以看出来,诗中的“残阳”(即夕阳)很柔和,给人感觉很温暖,同时残阳铺展,映射的面积十分广阔。 平时我们描写阳光多用什么动词?【照、射、洒】换上这些词行不行?【请一位

题西林壁 一、解释下列词语。 题:__ 西林:____ 只缘:__ ___ 不识:___ _ 横看:__ 二、填空。 1.《题西林壁》的作者是_____代诗人__________,著名的文学家、书画家。与其父苏洵、其弟苏辙合称“”。除了《题西林壁》他还写了。前两句写了诗人从_____、____不同的角度,处在______、______、______、______不同位置观看_____的感觉。这两句诗的意思是________。 2.俗话说:“当事者迷,旁观者清。”诗中有哪句诗说明这个道理,请填在横线上。________________________ 3、《题西林壁》前两句写,后两句写,这首诗借写庐山的自然景象,还告诉我们____________________ 。 4、《题西林壁》这首诗中,有三组反义词,分别是 三、从《题西林壁》这首诗中得到的启发是() A.对复杂的事物,只要看到一方面,就可以推断出其它方面。 B.对复杂的事物,应多角度观察,多方面调查了解,抓住主要的方面思考。 C.对复杂的事物,既要多方面观察,调查了解,又要亲身去体验,去分析。 四、积累苏轼诗句填空。 1.欲把西湖比西子,___________ ___。 2. 大江东去,浪淘尽。__________ __。 宋以后,京师所设小学馆和武学堂中的教师称谓皆称之为“教谕”。至元明清之

县学一律循之不变。明朝入选翰林院的进士之师称“教习”。到清末,学堂兴起,各科教师仍沿用“教习”一称。其实“教谕”在明清时还有学官一意,即主管县一级的教育生员。而相应府和州掌管教育生员者则谓“教授”和“学正”。“教授”“学正”和“教谕”的副手一律称“训导”。于民间,特别是汉代以后,对于在“校”或“学”中传授经学者也称为“经师”。在一些特定的讲学场合,比如书院、皇室,也称教师为“院长、西席、讲席”等。 参考答案 一、题:书写。西林:西林寺。只缘:只是,因为。 要练说,得练听。听是说的前提,听得准确,才有条件正确模仿,才能不断地掌握高一级水平的语言。我在教学中,注意听说结合,训练幼儿听的能力,课堂上,我特别重视教师的语言,我对幼儿说话,注意声音清楚,高低起伏,抑扬有致,富有吸引力,这样能引起幼儿的注意。当我发现有的幼儿不专心听别人发言时,就随时表扬那些静听的幼儿,或是让他重复别人说过的内容,抓住教育时机,要求他们专心听,用心记。平时我还通过各种趣味活动,培养幼儿边听边记,边听边想,边听边说的能力,如听词对词,听词句说意思,听句子辩正误,听故事讲述故事,听谜语猜谜底,听智力故事,动脑筋,出主意,听儿歌上句,接儿歌下句等,这样幼儿学得生动活泼,轻松愉快,既训练了听的能力,强化了记忆,又发展了思维,为说打下了基础。不识:不知道。横看:正面看。 单靠“死”记还不行,还得“活”用,姑且称之为“先死后活”吧。让学生把一周看到或听到的新鲜事记下来,摒弃那些假话套话空话,写出自己的真情实感,篇幅可长可短,并要求运用积累的成语、名言警句等,定期检查点评,选择优秀篇目在班里朗读或展出。这样,即巩固了所学的材料,又锻炼了学生的写作能力,

部编版四年级上册语文《暮江吟》教学设计 学习目标: 培养学生多角度有创意的阅读。 1、理解古诗优美的语言,了解唐诗是我国文学的瑰宝,进行爱国主义教育;培养学生热爱大自然、热爱祖国的思想感情。 2.理解“铺、瑟瑟、可怜、似”等词语在诗中的意思,理解每句诗的意思,体会作者在诗中表达的思想感情,能正确回答课后问题。 3、在课堂教学中,创设情境,加强学生与文本的对话,提升学生对文本的情感、意境、潜词造句的体验,有感情的背诵古诗,默写《暮江吟》。 4、引导学生由书本走向生活,通过广阔的生活空间、网络空间去获取资料。培养学生多角度的理解诗词。 学习重点: 学习古诗体会诗中的名句“一道残阳铺水中,半江瑟瑟半江红”,指导学生展开丰富的想象,用语言或者图画描绘诗句概括的景物,体会其中的诗味。 教学难点 有感情地朗读古诗,正确理解重点词句的意思,指导学生联系生活经验展开合理想象,引导学生在头脑中把语言文字转化成画面,读中感悟,体会作者看到奇丽景色的愉快心情。 教学准备:

学生准备:1、搜集描写夕阳的诗词; 2、温习《夕照》; 3、准备水彩笔 教师准备:1、描写夕阳的一些诗词、文; 2、欣赏的《暮江吟》教学课件; 3、自谱的乐曲一首《暮江吟》(歌曲附后) 教学时数:一课时 教学过程: 一、导入 1.古代有一位诗人,他写的诗通俗易懂,每次写完诗后,他总要读给隔壁的老奶奶听,一遍遍地读,一遍遍地改,直到老奶奶听懂为止,哪位同学知道这个诗人是谁。(白居易) 2.大家学过白居易写的诗吗?哪位同学能起来给大家背诵一下。 3.背诵古诗。 二、新授 (一)走进《暮江吟》 1.今天我们在来学习一首白居易写的古诗——《暮江吟》。 2.你从诗题中知道了什么? 时间:傍晚;地点:江边。吟:吟诵。 3.白居易在傍晚的江边看到了什么样的美景呢?让我们一起走进《暮江吟》。 4.指导朗读。

《暮江吟》 教学目标: 1、学习《暮江吟》,理解诗句的意思,了解古诗所描写的景色并能有感情地朗读。通过学习,能归纳出学习古诗的方法。 2、通过反复朗读,让学生从中感受自然美和语言美。 3、引导学生体会作者看到奇丽景色时的愉悦心情。 教学重难点: 引导学生想象诗中描写的情景,体会作者表达的思想感情,掌握学习古诗的一般方法。 教学准备: 多媒体课件。积累写景的古诗。 教学时间: 一课时 教学过程: 一、导入 1、这是今天我们要学习的古诗中描写的景色。这首古诗的题目是《暮江吟》。(出示课题,齐读。) 2、理解题意。 这是唐代诗人白居易的一首名诗。诗歌作于公元822年。这一年,白居易上任杭州刺史,一路上,他为自己离开了腐败的朝廷,离开了京城感到十分的轻松愉快。游山玩水,走到一处,被眼前的美景所吸引,便写下了这首广为流传的山水风景诗。那这首诗描写的什么时候、什么地方的景色呢?我们来看看能不能从诗题中找到答案。 看诗题,指名回答。

从诗题中我们知道了诗人在傍晚时分来到江边,看到美丽的景色就陶醉其中、诗兴大发,就脱口吟诵出这首古诗。 3、诗人在江边吟什么呢?(课件出示背景图片和全诗)——师配乐范读。 二.初读感诗意 1、学生自由读古诗,读准字音,读通诗句。 2、指名学生读,师生正音、评价。 3、词义理解:翻开书,看看从书上的注释中你理解了哪些词的意思,还有哪些词你不理解?(学生自由发言,师相机指导) 残阳——快落山的太阳,夕阳。 瑟瑟——本是绿宝石的名称,诗中指碧绿的颜色。用来形容没有受到残阳照射的江水所呈现的颜色。 (指导看图)而受到残阳照射的江水是什么颜色?(红色)所以江水一半是——(生)绿色,一半是——(生)红色。 可怜——可爱,令人爱惜。今义:令人怜悯。用“可爱”代替“可怜”,即“可爱九月初三夜”,用现代的话怎么讲? 想一个感叹句——可爱的九月初三夜啊!九月初三夜真可爱啊! 九月初三——指农历九月初三,这时已进入深秋季节。(九月初三这深秋的夜晚为什么这么可爱?大家看到最后一句诗……) 4、诗意理解: ①这些诗句连起来是什么意思,你能说说吗? ②诗人看到了哪些景象呢?能加上时间、地点、人物连起来说说吗?用自己的话来表述自己对诗文的理解。 三.研读悟诗情 1、下面我们来欣赏欣赏这首古诗,和大诗人白居易一起感受江南独特的美景!

《古代文学名著研讨》遴选测试 1.我国第一部诗歌总集是《诗经》。它收录了我国自西周初年至春秋中叶的305 篇作品。 2.先秦作家中大量引用寓言故事说明事理的是《韩非子》。 3.屈赋的代表作品是《离骚》、《天问》、《九歌》、《招魂》、《哀郢》。 4. 司马相如的代表是《天子游猎赋》。 5.司马迁的《史记》开辟了传记文学的新纪元。 6、司马迁曾在《报任安书》中提及其修史的宗旨是:“究天人之际,通古今之变,成一家之言”。 7. 上邪,我欲与君相知,长命无绝衰。山无陵,江水为竭, 冬雷震震,夏雨雪、 天地合乃敢与君绝。(《上邪》) 8.胡马依北风,越鸟巢南枝。(《行行重行行》) 9.建安时期的重要作家有“三曹”、“七子”和女诗人蔡文姬,“三曹”是指曹操、曹丕和曹植;“七子”是指孔融、陈琳、王 粲、徐干、阮瑀、应 玚和刘桢。 10. 正始文学的代表作家是阮籍和嵇康。11.徘徊將何見,忧思独伤心。(《詠懷》其一) 12.久在樊籠中,复得返自然 。(《歸園田居》其一) 13.世胄蹑高位,英俊沉下僚(《詠史》其二) 14.池塘生春草,園柳變鳴禽(《登池上樓》) 15.余霞散成绮,澄江靜如練(《晚登三山還望京邑》)16.南朝的骈文中,有代表性的名作有鲍照凭吊广陵的《芜城

赋》,孔稚圭讽刺伪隐士周颙的《北山移文》,江淹抒写各种离情别景的《别赋》和各种人的遗憾的《恨赋》。 17.唐代的思想领域,是儒释道并存,三者思想的交融,是唐代思想的基本特点。 18.初唐四杰是指王勃、杨炯、卢照邻、骆宾王。19.盛唐边塞诗的代表是高岑,分别指高适、岑参。 20.年年歲歲花相似,岁岁年年人不同。(《代悲白頭翁》)21.人生代代无穷已,江月年年只相似。(《春江花月夜》)22.战士军前半死生,美人帳下猶歌舞。(《燕歌行》)23.海日生殘夜,江春入旧年。(《次北固山下》)24.兩岸青山相對出,孤帆一片日边来。(《望天門山》)25.沉舟侧畔千帆过,病樹前頭萬木春(《酬樂天揚州初逢席上見贈》) 26.如何四纪为天子,不及盧家有莫愁(《馬嵬》其二)27.胭脂淚,留人醉,幾時重,自是人生长恨水长东。(《烏夜啼》) 28.人生在世不稱意,明朝散发弄扁舟。(《宣州謝脁樓餞別校書叔雲》) 29.無邊落木蕭蕭下,不尽长江滚滚来。(《登高》)30.天長地久有時盡,此恨绵绵无绝期。(《長恨歌》)31.中唐韩孟诗派的代表人物是韩愈、孟郊。 31.“旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家”出自《乌衣巷》诗,是中唐诗人刘禹锡的代表作。 32.《山园小梅》的作者是林逋,其中“疏影横斜水清浅、暗香浮动月黄昏”一联被称为咏梅绝唱。

新修订小学阶段原创精品配套教材《暮江吟》教学实录教材定制 / 提高课堂效率 /内容可修改 Teaching Record of "Mu Jiang Yin" 教师:风老师 风顺第二小学 编订:FoonShion教育

《暮江吟》教学实录 《暮江吟》教学实录 ——全国第四届青年教师阅读教学观摩活动 师:古典诗歌中写景的读句很多,大家能背几首吗? 生:背《望天门山》背《山行》背《绝句》 师:同学们每背一首诗,都是一幅美丽的图画,今天,我们再来学习一首古诗,题目叫《暮江吟》 (师板书,一边音乐《春江花月夜》起) 师强调“吟”的读音。 师:同学们来看看这个“暮”字,上面是个草字头,下面是个日,你能看出什么来吗? 生:有太阳落山的意思。 师:从诗题中看出了时间,还看出了什么? 生:他在江边。 师:傍晚在江边吟诗,这是谁呀?(白居易) 师:谁来介绍介绍。 生:他的诗容易读懂,因为他写诗的时候,总是要把写好的诗读给老百姓听。

师:你真是个爱学习的孩子。 生:他有个师傅叫顾况。 师:你是怎么知道的? 生:我是看书的。 师:你也是个爱学习的孩子。 师:要了解这首诗,还要回到1083年,在去杭州上任的路上,他看到江边红日落下的美景,陶醉其中,不禁吟诗一首,就是这《暮江吟》(课件出示图片,并范读) 师:听了这首诗,你感到什么? 生:我感到自己是一棵小草,被夕阳的余辉照耀着,一半绿,一半红。 师:你怎么那么会表达呀! 生:我感到自己是一只小螃蟹,在江中游,阳光下的江面照得一半红,一半绿。 师:多美啊!接下来,同学们用喜欢的方式来读诗,可以坐着读,可以站着读,可以离开座位读。 (同学们纷纷找伙伴读) (两位同学跑到评委席读给评委听,说自己的理解)师:谁来读? (指名读诗)(齐读) 师:究竟是何种景物,吸引我们的大诗人白居易。找要好的伙伴,借助注释,理解品味,在讨论中来领悟一番诗中

暮江吟 四年级语文教案 一、教学目标 (一)学习《暮江吟》古诗,理解诗句的意思。 (二)有感情地朗读诗句,体会每首诗所表达的思想感情。 二、教学重点 想象诗中描写的情景,理解诗句的意思。 三、教学难点 体会每首诗所表达的思想感情。 四、教学过程 (一)导入新课。 同学们,课前老师让大家复习或收集一两首唐代诗人白居易、王维、李白的诗,你们完成了吗?(检查二三人),今天,我们再学习着重体会诗人所表达的思想感情。 (二)讲读第一首古诗《暮江吟》。 1.初读指导,理解诗句意思。

(1)解题。板书题目:《暮江吟》 这首诗是唐代著名诗人白居易写的。诗中描写了深秋的时候,从日落到夜晚江上的景色,表达了作者愉悦的心情。题目的意思是:吟咏暮色降临的江上景色。暮,傍晚。吟,吟咏,作诗。 指名读题,用自己的话说一说题目的意思。 (2)教师范读。(注意生字、新词。) (3)指名学生试读。 思考:这首诗写了什么内容?有什么不懂的地方? (4)学生试讲,逐句理解,教师点拨。 ①一道残阳铺水中(残阳:指快要落山的太阳。铺:展开,铺展。这里是斜照的意思。句意:夕阳的余辉斜照在江面上。) ②半江瑟瑟半江红(瑟瑟:这里指碧绿色,形容未受到残阳照射的江水所呈现的颜色。句意:江水有一半是绿色的,有一半是红色的。) ③可怜九月初三夜(可怜:可爱的意思。九月初三:指农历九月初三,这时已进入深秋季节。句意:九月初三,这深秋的夜晚多么可爱啊!) ④露似珍珠月似弓(似:好像。"月似弓",农历初三晚上,是月牙开始出现的日子。月牙好像一张弯弯的弓。寒露降临,附着在树叶和草丛上的露珠,在月

光的映照下,就像闪闪发光的珍珠。句意:露水像珍珠一样晶莹,月牙弯弯像弓一样。) 2.精读训练,体会诗人的思想感情。 (1)指名朗读。 (2)思考议论,加深理解。 ①第一句,用了一个"铺"字,在文中有什么作用?(突出了江水的平静,夕阳的美丽。"铺"在这里是斜照的意思。) ②读"可怜九月初三夜",体会"可怜"在这里的意思。("可怜"一词表达了诗人对九月初三这个深秋的夜晚的留恋、喜爱。当时诗人的心情是十分愉快的。正 因为喜爱,他才从黄昏到入夜,久久地停在江边观赏景色。) ③诗人在诗中运用了两个贴切的比喻,比喻的作用是什么? (作者抓住了事物的特征,用了两个贴切的比喻,写出了江边美丽的月夜景色。) (3)体会作者表达的思想感情。 ①轻声自读,想象诗的意境,说说这首诗表达了作者什么样的感情? ②指名学生有感情地朗读,注意节奏和韵味

五年级上语文教材解读-19古诗三首暮江吟人教版2019 暮江吟⑴ 一道残阳铺水中⑵,半江瑟瑟半江红⑶。 可怜九月初三夜⑷,露似真珠月似弓⑸。 【注释】 ⑴暮江吟:黄昏时分在江边所作的诗。吟,古代诗歌的一种形式。 ⑵残阳:快落山的太阳的光。也指晚霞。 ⑶瑟瑟:原意为碧色珍宝,此处指碧绿色。 ⑷可怜:可爱。九月初三:农历九月初三的时候。 ⑸真珠:即珍珠。月似弓:农历九月初三,上弦月,其弯如弓。 【译文】 一道残阳倒映在江面上,阳光照射下,波光粼粼,金光闪闪,一半呈现出深

深的碧绿,一半呈现出殷红。更让人怜爱的是九月凉露下降的初月夜,滴滴清露就像粒粒珍珠一般,一弯新月仿佛是一张精致的弓。[2] 3创作背景编辑此诗大约是长庆二年(822年)白居易在赴杭州任刺史的途中写的。当时朝廷政治昏暗,牛李党争激烈,诗人品尽了朝官的滋味,自求外任。作者离开朝廷后心情轻松畅快,因作此诗。 【赏析】 《暮江吟》诗意画《暮江吟》是白居易“杂律诗”中的一首。全诗构思妙绝之处,在于摄取了两幅幽美的自然界的画面,加以组接。一幅是夕阳西沉、晚霞映江的绚丽景象,一幅是弯月初升,露珠晶莹的朦胧夜色。两者分开看各具佳景,合起来读更显妙境,诗人又在诗句中妥帖地加入比喻的写法,使景色倍显生动。由于这首诗渗透了诗人自愿远离朝廷后轻松愉悦的解放情绪和个性色彩,因而又使全诗成了诗人特定境遇下审美心理功能的艺术载体。 前两句写夕阳落照中的江水。“一道残阳铺水中”,残阳照射在江面上,不说“照”,却说“铺”,这是因为“残阳”已经接近地平线,几乎是贴着地面照射过来,确像“铺”在江上,很形象;这个“铺”字也显得委婉、平缓,写出了秋天夕阳独特的柔和,给人以亲切、安闲的感觉。“半江瑟瑟半江红”,天气晴

精品文档 精品文档 题西林壁 苏轼 横看成岭侧成峰,远近高低各不同。 不识庐山真面目,只缘身在此山中。 注释: 题西林壁:写在西林寺的墙壁上。西林寺在庐北麓。 题:写上。 西林:西林寺,在庐山。 横看:正面看,从山前山后看,山横在眼前,所以说横看。庐山总的是南北走向,横看就是从东面西面看。 侧:侧看,从侧面看,从山的一端——南端或北端看。 岭:顶端有道路可走的山,形状长而平。 峰:山顶端,形状尖而高。 庐山:在江西省九江市南,自古以来就是浏览胜地。 只缘:只因为。 此山:指的是庐山。侧:侧面。 各不同:不相同。 不识:不能认识,辨别。 真面目:指庐山真实的景色。 缘:同“原”,因为;由于。 一:解释下列词 题:__西林:____ 只缘:_____不识:____ 横看:__ 二: 《题西林壁》的作者是_____代诗人__________,著名的文学家、书画家。与其父苏洵、其弟苏辙合称“ ”。除了《题西林壁》他还写了 。前两句写了诗人从_____、____不同的角度,处在______、______、______、______不同位置观看_____的感觉。这两句诗的意思是________。 2.俗话说:“当事者迷,旁观者清。”诗中有哪句诗说明这个道理,请填在横线上。 3、《题西林壁》前两句写 ,后两句写 ,这首诗借写庐山的自然景象,还告诉我们 。 4、《题西林壁》这首诗中,有三组反义词,分别是 ( )—— ( ), ( )—— ( ), ( )—— ( )。 三、从《题西林壁》这首诗中得到的启发是( ) A.对复杂的事物,只要看到一方面,就可以推断出其它方面。 B.对复杂的事物,应多角度观察,多方面调查了解,抓住主要的方面思考。 C.对复杂的事物,既要多方面观察,调查了解,又要亲身去体验,去分析。 参考答案: 题:书写 西林:西林寺

课本剖析: 本节课教学内容属于义务教育课程标准试验教科书小学语文第七册第二组课文《古诗两首》中的第一首。本组课本围绕“考察与发现”这一专题编排,教学内容都是关于考察大自然景物和发现大自然秘密的。 《题西林壁》这首古诗是苏轼在1084年游庐山时题在西林寺墙壁上的一首诗。全诗不仅是对庐山雄奇壮观、千姿百态情景的赞美,而且还蕴含着人生的哲理,内在深刻,耐人寻味。要想对某个事物有周全的、相符现实的熟悉,就必须站在客观的立场上,正如俗语所说:“当局者迷,旁观者清”。 教学目的: 1.有情绪地朗读、背诵古诗。 2.明了诗句的意思,体会诗句的意境,明了古诗论述的原理。 3.学会考察的方式,乐于把考察所得表达出来。 教学重点、难点:想象诗歌形貌的意境,体会诗人的情绪。 教学方式:熟读、简析、体情、自主学习 教学历程: 一、激情导入 1、人人都旅游过哪些地方? (板书:庐山)(生跟读两遍。) 2、请学生自己谈谈对庐山都知道些什么?(指名说) 3、庐山是历史文化胜景。九百多年前,宋朝著名诗人苏轼花几天时间游览庐山,对庐山的熟悉还不够周全,他感受颇多,在庐山西林寺的墙壁上写下了一首诗。这首诗就是:《题西林壁》 二、自主探讨 1、看课题(连系注释明了问题意思)(板书:解诗题) 2、你们领会苏轼吗?(指名说)(板书:知作者)

苏轼(1037-1101)北宋文学家,书画家,字子瞻,号东坡居士。他一生崎岖,屡遭贬谪,与其父苏洵,其弟苏辙合称“三苏”,其散文为“唐宋八人人”之一。书法,诗词造诣很高。现在就让我们一起走进诗,请同砚们高声读,等会先生要请一些同砚来读。(指名分行读) 强调岭ling 峰feng 壁、缘,另有同砚想读吗?那就全班一起读吧! 3、谁能说说诗句的意思?请同砚连系注释或通过查字典,来明了句子,不明了的地方可以打上“?”。 三、【舔著血行走江湖,没个捧场的知己多寥寂,要不然妙手对决为啥都挑在楼顶山巅?最不济也是人多口杂的闹市?】互助交流 1、谁有什么不明了的地方?(指名说)现在请同砚们在小组中相互解决问题,看看哪个小组解决的又快又好! 2、哪个小组可以说说诗的意思? 3、(注释第一句)知道岭和峰的区别吗?(学生画岭和峰图) 4、弄懂了吗?那同桌相互说一说这一句的意思。 5、那从远处和近处看又有什么差别吗?谁能说说这句的意思? 6、学完前两句,你有什么疑问?(为什么看庐山不一样呢?) 7、谜底就在诗中,快读读吧!谁知道缘故原由了?快来说说! 8、“之以是。。。是由于。。”句式演习语言,再倒过来说“由于。。。。以是” 9、谁能把整首诗的意思完整的说下来?同桌先是著说说吧!(指名说)(板书:理诗句) 10、说的真不错,让我们再来读读诗吧! 四、拓展阅读。 1、“从差别的角度考察,效果就差别。”在生活中你遇到过这样的情形吗?举个例子说一说。(指名说) 2、我们评价一个同砚时,应该怎样看?(是只看他瑕玷,以此评价他呢?照样只看他优点呢?)要从差别解度看。

白居易《暮江吟》赏析 四年级语文教案 一道残阳铺水中, 半江瑟瑟半江红。 可怜九月初三夜, 露似真珠月似弓。 题解 这是一首很有名的七言绝句。其写作时间,有人认为是元和十一年(816)至元和十三年(818)白居易任江州司马时,有人认为是长庆二年(822)白居易在赴杭州任刺史的途中写的。诗中之江,或谓长江,或谓长安东南之曲江。如果是指曲江,则应作于长安。现在已经难以确考。 句解 一道残阳铺水中,半江瑟瑟半江红 一道西下的夕阳,铺映在江水之中;阳光照射下,江面上波光粼粼,一半呈现出深深的碧色,一半呈现出红色。这两句写太阳落山前的江上景色,就像一幅油画。前一句中的“铺”字用得高妙,不仅形象地表现了太阳接近地平线时斜射在水面上的状态,而且写出了秋天夕阳的柔和,显得很平缓,给人以亲切、安闲的感觉。后一句抓住残阳照射下江中细波粼粼、光色瞬息呈现出的两种颜色变化:受光多的部分,呈现一片反射着阳光的红色;受光少的地方,呈现出江水本身的深碧色。“瑟瑟”,本来是珍宝名,其色碧,故影指“碧”字。这里形容背阴处江水的碧绿色。

可怜九月初三夜,露似真珠月似弓 更让人怜爱的,是九月初三凉露下降的月夜;滴滴清露就像粒粒珍珠,一弯新月仿佛一张精巧的弓。这两句写九月初三新月初升的夜景。诗人流连忘返,直到新月初上,凉露下降。此时风光,犹如一幅精描细绘的工笔画。用“真珠”比喻露珠,不仅形象地道出其圆润,而且写出了在新月的清辉下露珠闪烁的光泽。 由描绘一江暮色,到赞美月露,中间似乎少了时间上的衔接,而“九月初三夜”的“夜”无形中把时间连接起来。它上与“暮”接,下与“露”、“月”相连,这就意味着诗人从黄昏时起,一直玩赏到月上露下,蕴含着他对大自然的喜悦、热爱之情。“可怜”,可爱。“真珠”,即珍珠。 评解 这首七绝是一首写景佳作。语言清丽流畅,格调清新,绘影绘色,细致真切。诗人选取了红日西沉到新月东升这一段时间里的两组景物进行描写,运用了新颖巧妙的比喻,创造出和谐、宁静的意境。全篇用“可怜” 二字点逗出内心深处的情思和对大自然的热爱。其写景之微妙,历来备受称道。明代杨慎《升庵诗话》评云:“诗有丰韵。言残阳铺水,半江之碧,如瑟瑟之色;半江红,日所映也。可谓工微入画”。《唐宋诗醇》评云:“写景奇丽,是一幅着色秋江图”。清代王士祯《唐人万首绝句选》评云:“丽绝韵绝,令人神往。”

第9课《古诗三首暮江吟》 教学目标: 1.学习《暮江吟》,理解诗句的意思,了解古诗所描写 的景色并能有感情地朗读。 2.通过反复朗读,让学生从中感受自然美和语言美。 3.引导学生体会作者看到奇丽景色时的愉悦心情。 教学重点难点:引导学生想象诗中描写的情景,体会作者表达的思想感情。 课前准备:多媒体课件。积累写景的古诗。 教学课时:1课时 教学过程: 一、背诗导课题 1.看图背诗,激发兴趣。 课前,我们先来玩个游戏——看图猜诗。PPT上会出现几幅图,请同学们仔细观察、想象回忆,看看它们分别是哪些古诗里所描写的景色。 课件分别出示古诗《咏柳》《村居》《绝句》的插图。指名学生看图背诗。 2.找共同点,引出诗题。 (出示《暮江吟》的插图)这是今天我们要学习的古诗中描写的景色。这首古诗的题目是《暮江吟》。(板书课题,齐读。) 3.生探古诗题意。 这是唐代诗人白居易的一首名诗。诗歌作于公元822年。这一年,白居易上任杭州刺史,一路上,他为自己离开了腐败的朝廷,离开了京城感到十分的轻松愉快。游山玩水,走到一处,被眼前的美景所吸引,便写下了这首广为流传的山水风景诗。那这首诗描写的什么时候、什么地方的景色呢?我们来看看能不能从诗题中找到答案。 看诗题,指名回答。 从诗题中我们知道了诗人在傍晚时分来到江边,看到美丽的景色就陶醉其中、诗兴大发,就脱口吟诵出这首古诗。 4.诗人在江边吟什么呢?(课件出示背景图片和全诗)——师配乐范读。 5.课件出示诗人介绍。 二、初读感诗意

1.学生自由读古诗,读准字音,读通诗句。 2.指名学生读,师生正音、评价。 3.词义理解:翻开书,看看从书上的注释中你理解了哪些词的意思,还有哪些词你不理解?(学生自由发言,师相机指导) 残阳:快落山的太阳,夕阳。 瑟瑟:本是绿宝石的名称,诗中指碧绿的颜色。用来形容未受到残阳照射的江水所呈现的青绿色。 (指导看图)而受到残阳照射的江水是什么颜色?(红色)所以江水一半是——(生)绿色,一半是——(生)红色。 可怜:可爱。 真珠:珍珠。古时写“真珠”,就是珍珠的意思,但我们现在要写成“珍珠”。 4.诗意理解: ①这些诗句连起来是什么意思,你能说说吗? ②诗人看到了哪些景象呢?能加上时间、地点、人物连起来说说吗?用自己的话来表述自己对诗文的理解。 三、研读悟诗情 1.下面我们来欣赏欣赏这首古诗,和大诗人白居易一起感受江南独特的美景! 再读古诗,你最欣赏哪几句?在这句子中,你欣赏到了什么? 2.汇报交流: 第一、二句 ①生汇报。 A、“残阳”“铺”——联系下文的“半江红”理解。 出示句子比较:一道残阳照水中(用“照”太俗) 一道残阳射水中(用“射”不符合残阳的特点) 一道残阳铺水中(用“铺”形象地表达了霞光几乎贴着湖面铺撒过来地样子。在这里是“斜照”的意思。) 看图体会江水的平静,夕阳的美丽。 B、“江水” “瑟瑟”“红”——这是怎样的绿,怎样的红啊,能用上“仿佛”或者

“诗词大会”题库(四年级) 一、单项选择题。 1.“青箬笠,绿蓑衣,斜风细雨不须归。”写的哪个季节?( A )A.春 B.夏 C.秋 D.冬 2.“江南好,风景旧曾谙。”中“谙”的意思是( D )。 A.去过 B.知道 C.喜欢 D.熟悉 3.“相看两不厌,只有敬亭山。”“厌”的意思是( C )。 A.讨厌 B.厌倦 C.满足 D.厌恶 4.陆游诗“莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚”中的“豚”是指( A )。A.小猪 B.一种肉质鲜美的鱼 C.河豚 D.牛

5.《题西林壁》中的“西林”属于今天哪个地方境内?( B ) A. 广西庐山 B. 江西庐山 C. 浙江庐山 D. 广东庐山 6.“不识庐山真面目,只缘身在此山中。”“缘”的意思是( C )。 A. 缘分 B. 沿着 C. 因为 D. 缘由 7.下列选项中号“东坡居士”的诗人是( C )。 A. 苏洵 B. 苏辙 C. 苏轼 D. 苏迈 8.《题西林壁》是苏轼在哪一年游庐山时题的诗?( B ) A. 984 B. 1084 C. 1184 D. 1284 9.《题西林壁》中哪句诗直接说出了作者没有认清庐山真面目的原因?( D )

A. 横看成岭侧成峰。 B. 远近高低各不同。 C. 不识庐山真面目。 D. 只缘身在此山中。 10.《游山西村》中哪个字是贯穿全诗的主线?( A ) A.游 B. 山 C. 西 D. 村 11.下列哪首诗生动地描绘了丰收之年农村欢悦一片的气象和乡间的风光习俗?( C ) A.《乡村四月》 B.《四时田园杂兴》 C.《游山西村》 D. 《过故人庄》 12.“莫笑农家腊酒浑,丰年留客足鸡豚。”中那个字表达了农家款待客人时尽其所有的盛情。( D ) A. 笑 B. 腊 C. 留 D. 足 13.下列哪句诗常用以形容陷入困境,似已无望,忽而绝处逢生,出

古诗两首:望天门山、题西林壁(网友来稿) 课时备课 【本学期总第5课时】 【本单元第5课时】 【课题】:古诗两首 【课型】:新授课 【主备人】:好生镇中心小学杜建民 【教学目标】: 1、学会本课生字。 2、借助字典和课后注释大体把握诗意,想象是个描写的意境,体会诗人表达的情感。 【重难点关键】: 教学重点:理解诗歌的内容。 教学难点:体会诗歌表达的情感。 【教具准备】: 学生准备:预习课文,查阅资料,了解作者的生平及作品。 教师准备:准备有关的图画,一段古筝演奏的音乐。 【教学内容】: 第一课时 一、导入课文:1、复习学过的赞美长江的古诗。通过自由背、指名背创设情境。

1、导入新课,板书课题。 二、学习《望天门山》 1、屏幕显示长江的画面,听录音朗读。 2、学生分组自由读。 3、教师范读。 4、初步理解诗的内容: (1)学生提出不懂的地方,其他同学解答。 (2)教师解答归纳。 5、引导学生进一步理解诗的内容: (1)让学生想象古诗描绘的画面(闭上眼睛)。 (2)让学生说说古诗描绘的画面。(可在小组内交流)(3)讨论:古诗描绘的画面给人怎样的感觉? 6、指导背诵: (1)自由背(2)小组内轮流背 【教学反思】: 课时备课 【本学期总第6课时】 【本单元第6课时】 【课题】:古诗两首 【课型】:新授课 【主备人】:好生镇中心小学杜建民 【教学目标】:

1、学会本课生字。 2、借助字典和课后注释大体把握诗意,想象是个描写的意境,体会诗人表达的情感。 【重难点关键】: 教学重点:理解诗歌的内容。 教学难点:体会诗歌表达的情感。 【教具准备】: 学生准备:预习课文,查阅资料,了解作者的生平及作品。 教师准备:准备有关的图画,一段古筝演奏的音乐。 【教学内容】: 第二课时 一、复习上节课学过的内容 1、名背诵 2、默写《望天门山》 二、学习《题西林壁》 1、屏幕显示庐山的画面,听录音朗读。 2、学生分组自由读。 3、教师范读。 4、初步理解诗的内容: (2)学生提出不懂的地方,其他同学解答。 (3)教师解答归纳。 5、步学习理解诗的内容,讨论交流。 (1)老师朗读诗文或听录音让学生想象古诗描绘的画面(闭上

《暮江吟》说课稿 各位领导,各位老师,大家好。今天我说课的题目是《暮江吟》,我的说课将从以下几个方面入手: 一、说教材 《暮江吟》是唐代诗人白居易上任杭州刺史途中写的一首风景诗。这是一首写景佳作,诗句语言流畅,格调清新,绘影绘色,细致真切。诗人选取了红日西沉到新月东升这一段时间里的两组景物进行描写,运用了新颖巧妙的比喻,创造出和谐、宁静的意境。教材选编这首诗的目的是为了让学生在读中悟诗,体会诗的意境,感受诗人的情感,受到古典文学的熏陶,提高语文素养。 二、说教学目标 根据课程标准对中高年级在阅读诗歌教学中的要求,要让学生大体把握诗意,体会诗人的情感。同时综合以上教材分析,我将本课的教学目标确定为: 知识目标:1.学会本课的生字“吟”“瑟”。 2.能正确、流利、有感情地朗读、背诵诗文。 过程目标:1.通过对关键词句的理解,体会作者情感。 2.通过多种读的方式,指导学生正确、流利、有感情地朗读诗文。 情感目标:启发学生对大自然的热爱赞美之情。 三、说教学重难点 本课教学重难点:理解诗意,体会作者情感,积累背诵。 四、说教法与学法 根据课程标准及结合教材特点,我主要采用创设情境、品评赏析等方法,适时的运用配乐引导学生主动的进行朗读、品悟诗文,让学生在读中融情,悟中入情。 五、说教学过程 这篇课文我安排一个课时,教学过程我分五个环节进行: 第一个环节:激趣导入,引出课题,介绍写作背景。 我的导入是这样的:同学们,古诗是中华民族文化的瑰宝,从一年级到现在我们已经学过许多写景诗歌,你们能背几首听听吗?

当我这样引导之后,学生自然会背几首写景的诗,随后我顺势说:同学们背的每一首诗都是一幅美丽的图画,这节课我们再来学习一首写景诗《暮江吟》。(板书《暮江吟》)介绍《暮江吟》写作背景。 第二个环节:破诗体,解诗题。 解题是学习这首诗的一把钥匙,介绍写作背景后,我让学生看我板书的课题,提问:“暮”是什么意思?“暮”和“江”各交代了什么?“吟”是什么意思?“吟”是本课的生字大家读时注意是前鼻音,书写时左边是“今”不是“令”。 第三个环节:初读古诗,整体感知。 课标指出:学生是学习的主人,教师是学习活动的组织者和引导者,语文教学应注重培养学生的自主学习的意识和习惯。(这个环节我分4步完成) 第一步:运用录音范读诗歌2—3次,并要求学生边听边思考:诗歌给你的第一印象是什么? 第二步:自读诗句。 古人言“读书百遍,其义自见”,多读是理解诗意的关键。在这一步我让学生把诗读三遍,要求:第一遍读准字音,第二遍读流利,读的字正腔圆,第三遍画出节奏,读得有板有眼。 第三步:课件出示画了节奏的诗,采用各种方式读。如个人读、齐读、分男女生读。 第四步:在前面三步的基础上,我提了这样的问题:谁试着来说说《暮江吟》写了哪些景物?这些景物的颜色和形状都有哪些特点? 第四环节、品读古诗,体会情感 诗歌语言凝练,不读不能见其美,不品不能见其意。(这个环节我分3步完成) 第一步:注重启发,由浅入深的引导学生理解诗意。 如在教诗的前两句“一道残阳铺水中,半江瑟瑟半江红。”时,我是这样进行教学的:问:“残”是什么意思?“残阳”的形状和颜色是怎样的?“一道残阳”是指什么时候太阳?“铺”是什么意思?当学生一一作答之后,我再问:什么时候的太阳斜照在什么地方上?经过我这样问,学生自然就译出第一句诗的意思。接着我再问:夕阳斜照的江面会是怎样的呢?“瑟瑟”是什么意思?自然的学生又很快的译出诗的第二句意思。诗的后两句我也用同样的方法进行教学。 第二步:品读关键词,创设情境,初步体会情感。

四年级语文古诗三首暮江吟题西林壁雪梅课堂练习题及答案 第一课时 一、看拼音.写词语. mù sè yín shī tí mù cè miàn lú shān yǒu yuán jiànɡ luò fèi lì wén zhānɡ shān fēnɡ ()()()()() 二、解释下面加点的词语. 1.可怜 ..九月初三夜. 可怜: 2.题.西林壁题: 3.只缘.身在此山中. 缘: 4.梅雪争春未肯降.. 降: 三、按古诗的内容重新排列诗句. ①雪却逊梅一段香 ②梅雪争春未肯降 ③梅须逊雪三分白 ④骚人阁笔费评章 排序: 四、选择合适的答案. 从《题西林壁》这首诗中.我们得到的启发是:() A.对于复杂的事物.只要看到一方面.就可以推断出其它方面. B.对于复杂的事物.应从多角度观察.多方面调查了解.抓住主要的方面思考. C.既要多方面观察.调查了解.又要亲身去体会、去分析. 五、用诗句回答问题. 1.“不识庐山真面目”的原因是: . 2.《暮江吟》一诗中含有比喻的诗句是: . 3.《雪梅》一诗中“雪”和“梅”对比的诗句是: . .

9 古诗三首第一课时答案 一、暮色吟诗题目侧面庐山有缘降落费力文章山峰 二、1.可爱. 2.书写. 3.因为. 4.服输. 三、②④①③②④③① 四、C 五、1.只缘身在此山中 2.露似真珠月似弓. 3.梅须逊雪三分白.雪却逊梅一段香.

9 古诗三首 第二课时 一、加点字读音完全正确一组词语是(). A. 降.落伞(xiánɡ)阁.楼(ɡé) B.萧瑟.(shè)投降.(xiánɡ) C.骚.客(shāo)文章.(zhānɡ) D.谦逊.(xùn)浪费.(fèi) 二、选字组成词语. 暮墓()地()色吟怜可()()诵 提题问()()高峰锋烽()火雷()山()三、读句子.在括号里写出同音字. lú()舍周围生长着很多()苇. shū这是一条特()的运()线. cè公路左()是深不可()的悬崖. yuán ()来是这个()故. 四、读诗句.完成练习. 1.梅须逊雪三分白.雪却输梅一段香. (1)下列词语“逊”的意思和诗句中“逊”的意思相同的一项是(). A出言不逊 B稍逊一筹 C黄帝逊位 (2)用自己的话说说这句诗的意思: (3)诗人借“梅雪争春”告诫人们 . 2.可怜九月初三夜.露似真珠月似弓. (1)解释词语:可怜:真珠: (2)诗中作者把比作 .把比 作 .两个贴切的比喻.抓住了事物的特征.形象的描写了江边美丽的月色景色.表达了诗人的心情. (3)晶莹的露珠还像什么?写一个比喻句. 五、对于本文中三首诗的理解.错误的是(). A《暮江吟》表达了诗人轻松愉快的心情 .

苏轼《题西林壁》古诗赏析 《题西林壁 》是苏轼游观庐山之后的感想,它描写庐山变化多姿的面貌,并借景说理, 用: “当局者迷, 旁观者清”的生活哲理, 来告诉读者要想对事物有全面的认识, 就必须站在客观的立场上。 这首绝句的长处不在于形象或感情, 而在于富有理趣。 《题西林壁》 横看成岭侧成峰,远近高低各不同。 不识庐山真面目,只缘身在此山中。 《题西林壁》翻译 从正面、侧面看庐山山岭连绵起伏、山峰耸立,从远处、近处、高处、低处 看庐山,庐山呈现各种不同的样子。我之所以认不清庐山真正的面目,是因为我 人身处在庐山之中。 《题西林壁》注释 ⑴题西林壁:写在西林寺的墙壁上。西林寺在庐山西麓。题:书写,题写。 西林:西林寺,在江西庐山。 ⑵横看:从正面看。庐山总是南北走向,横看就是从东面西面看. ⑶侧:侧面。 ⑷各不同:各不相同。 ⑸不识:不能认识,辨别。 ⑹真面目:指庐山真实的景色,形状。 ⑺缘:因为;由于。 ⑻此山:这座山,指庐山。 《题西林壁》赏析 苏轼由黄州贬赴汝州任团练副使时经过九江, 游览庐山。 瑰丽的山水触发逸 兴壮思,于是写下了若干首庐山记游诗。《题西林壁》是游观庐山后的总结,它 描写庐山变化多姿的面貌,并借景说理,指出观察问题应客观全面,如果主观片 面,就得不出正确的结论。 开头两句“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”,实写游山所见。庐山是座

丘壑纵横、峰峦起伏的大山,游人所处的位置不同,看到的景物也各不相同。这 两句概括而形象地写出了移步换形、千姿万态的庐山风景。 后两句“不识庐山真面目, 只缘身在此山中”, 是即景说理, 谈游山的体会。 为什么不能辨认庐山的真实面目呢?因为身在庐山之中, 视野为庐山的峰峦所局 限,看到的只是庐山的一峰一岭一丘一壑,局部而已,这必然带有片面性。游山 所见如此,观察世上事物也常如此。这两句诗有着丰富的内涵,它启迪我们认识 为人处事的一个哲理——由于人们所处的地位不同, 看问题的出发点不同, 对客 观事物的认识难免有一定的片面性; 要认识事物的真相与全貌, 必须超越狭小的 范围,摆脱主观成见。 这是一首哲理诗, 但诗人不是抽象地发议论, 而是紧紧扣住游山谈出自己独 特的感受, 借助庐山的形象, 用通俗的语言深入浅出地表达哲理, 故而亲切自然, 耐人寻味。 在众多的歌咏庐山的作品中,苏轼的西林寺题壁诗与李白 《望庐山瀑布 》同样著名。但两首诗的艺术构思却大不一样:李白通过香炉峰瀑布一处景 色的描写,烘托庐山的磅礴气势,激发人们对祖国山河的热爱;苏轼则没有描写 具体景特, 而是概括抒写浏览庐山的总印象, 从中揭发一种生活哲理来启发读者 的思考和领悟。这首绝句的长处不在于形象或感情,而在于富有理趣。面对雄伟 壮丽的庐山,诗人不胜感叹地说:从正面看庐山,它是一道横长的山岭;从侧面 看庐山,它是一座高耸的山峰。你再从不同距离、不同高度去看吧,呈现在你眼 前的庐山, 都是各种互不相同的形象。 我们为什么不能确切完整地把握庐山的真 实面貌呢?只因为人在此山里面,眼界受到局限的缘故啊。 “不识庐山真面目,只缘身在此山中”,难道诗人所说的只是看山,所指的 只是庐山一座山吗?普天下山山岭岭, 哪一座不是看山角度不同, 山势互不一样? 宇宙间事事物物,又何尝不是立脚之点有别,观察结果各殊呢!对于一切事情, 如果隐在它的圈子里面,就会不见全局,不明真相;只有客观地研究它的各个方 面,才能取得正确的认识。这就是一句格言所说:当局者迷,旁观者清。 诗写得巧妙别致,深入浅出,充满智慧,我们读过以后,仿佛自己也聪明了 一些。 这是一首诗中有画的写景诗, 又是一首哲理诗, 哲理蕴含在对庐山景色的描 绘之中。元丰七年(1084)春末夏初,苏轼畅游庐山十余日,被庐山雄奇秀丽的 景色所吸引。因此,他挥毫写下十余首赞美庐山的诗,这是其中的一首。前两句 描述了庐山不同的形态变化。庐山横看绵延逶迤,崇山峻岭郁郁葱葱连环不绝; 侧看则峰峦起伏,奇峰突起,耸入云端。从远处和近处不同的方位看庐山,所看 到的山色和气势又中不相同。 后两句写出了作者深思后的感悟: 之所以从不同的 方位看庐山, 会有不同的印象, 原来是因为“不识庐山真面目, 只缘身在此山中”。