维生素C在食品加工和贮藏中的变化

- 格式:doc

- 大小:56.50 KB

- 文档页数:2

食品加工对维生素含量的影响研究维生素是人体所需的营养物质之一,能够维持正常生理和代谢功能。

然而,许多食品在加工过程中可能会损失或降低维生素的含量,这对人体健康构成潜在威胁。

因此,研究食品加工对维生素含量的影响成为了一个重要的话题。

一、烹调对维生素含量的影响1. 维生素C许多水溶性维生素在高温环境下容易分解。

烹调过程中,最常见的维生素C分解方式是氧化反应。

高温和氧气可以破坏维生素C的化学结构,导致其含量下降。

因此,蔬菜水果应尽量采用低温烹调方式,如水煮、蒸煮等,以减少维生素C的损失。

2. 维生素B族维生素B族包括维生素B1、维生素B2、维生素B6等,它们对人体的能量代谢和神经系统功能至关重要。

然而,在加工过程中,维生素B族也容易丧失。

烹调时,维生素B族主要受到光照和热稳定性的影响。

长时间暴露于阳光下或高温条件下,食物中的维生素B族含量会大幅度减少。

因此,烹调时应尽量避免过度加热和过度曝光,以保留维生素B族的含量。

二、加工对维生素含量的影响1. 切碎和搅拌在食品加工过程中,切碎和搅拌是常见的操作。

然而,这些操作可能会导致某些维生素的损失。

例如,维生素C在切碎和搅拌过程中容易氧化,从而丧失其营养价值。

为了减少维生素的损失,可以选择较小的切割工具或使用低速搅拌机。

2. 煮沸和蒸煮煮沸和蒸煮是常见的食品加工方法,但也会对维生素的含量产生影响。

煮沸食物可能会使水溶性维生素溶解在水中,从而损失其中的一部分。

而蒸煮会使食物暴露在高温蒸汽中,从而导致蒸发和氧化反应,损失维生素的含量。

因此,在加工过程中,适当的煮沸时间和蒸煮时间非常重要,以保留食物中的维生素含量。

三、包装和储存对维生素含量的影响食品的包装和储存方式对维生素的保存也有一定的影响。

光照、氧气和湿度是影响维生素稳定性的重要因素。

例如,维生素A容易受到光照的影响而分解,因此应该选择不透明的包装材料,避免暴露在阳光下。

维生素C则容易受到氧气和湿度的影响而氧化分解,因此应该保存在干燥、密封的容器中。

食品加工对食品中维生素C含量的影响食品加工是如今食品行业不可缺少的一环,其在食品的制作、保存和商业化过程中起到重要作用。

然而,食品加工对食品中维生素C含量的影响一直备受争议。

维生素C是一种重要的水溶性维生素,对人体健康至关重要。

在这篇文章中,我们将探讨食品加工对食品中维生素C含量的影响,以及如何最大限度地保留食品中的维生素C。

食品加工的基本过程通常涉及加热、切割、返磨和混合等步骤。

其中,加热是常见的加工方式,但它也是维生素C含量流失的主要因素之一。

维生素C是一种易于氧化的物质,在高温下容易被破坏。

尤其是在开水煮沸的过程中,维生素C的稳定性会大大降低。

因此,食品加工过程中的高温处理会导致维生素C的损失。

这并不意味着我们必须完全避免食品加工。

相反,一些加工方式可以最大限度地保留食品中的维生素C。

一种常见的方法是蒸煮。

蒸煮食品可以在相对低的温度下进行,从而减少维生素C的流失。

此外,加热时间的控制也非常重要。

长时间的加热会导致维生素C的丧失,而短时间的加热可以最大限度地保留营养物质。

除了加热外,食品加工中的切割和返磨也可能对维生素C含量造成影响。

切割水果和蔬菜的过程会破坏维生素C的细胞结构,使维生素C更容易流失。

类似地,返磨过程中可能会导致维生素C的氧化和流失。

因此,在食品加工过程中,合理的切割和返磨方式对于保留维生素C至关重要。

另一个常见的加工方式是混合。

在许多食品制作过程中,混合是不可或缺的步骤。

然而,混合可能会导致氧气的接触和维生素C的氧化。

因此,在混合过程中,尽量减少暴露在空气中的时间可以保护维生素C的含量。

此外,还有一些特殊的食品加工过程,可以有效地保留维生素C。

例如,冷藏和冷冻可以减慢维生素C的分解速度。

真空密封和气调包装也可以有效降低维生素C的氧化程度。

这些方法经常在食品加工过程中使用,并且被证明可以最大限度地保留食品中的维生素C。

总之,食品加工对食品中维生素C含量的影响是一个复杂的问题。

食品加工、贮藏中维生素发生变化及其对食品品质的影响应091-4 任晓洁 2一.水溶性维生素:A. 维生素C1、成熟度:果实不同成熟期,抗坏血酸含量不同;未成熟含量较高;蔬菜相反,成熟度越高,维生素含量越高——辣椒成熟。

2、部位:(不同部位含量不同)根部最少、其次果实和茎,叶含量最高;果实:表皮最高,向核心依次递减。

3、采后、宰后处理的影响——变化很大:室温处理或放置24h,Vc损失。

所以正确处理方法:采后、宰后立即冷藏,氧化酶被抑制维生素损失减少。

4、加工程度(修整和研磨)的影响:植物组织经修整或细分(水果除皮)均导致维生素损失;谷物研磨过程,营养素不同程度受到破坏5、浸提:水溶性维生素损失的主要途径:切口或易破坏表面流失;洗涤、漂烫、冷却、烹调等:营养素损失;损失程度:pH、T、水分、切口表面积、成熟度等有关6、热加工的影响:淋洗、漂烫:水溶性维生素损失严重;微波:加热升温快,无水分流失,维生素损失少;热处理:维生素大量损失7.化学药剂处理的影响:(1),添加剂——漂白剂或改良剂(面粉),降低A、C、E含量;亚硫酸盐(或SO2) 防止果蔬变,保护C,对B1有害;硝酸盐、亚硝酸盐:破坏胡萝卜素、B l 、叶酸、C等;碱性提取Pr 、碱性发酵剂:B1、C、泛酸被破坏。

8、变质反应的影响:(1),脂质氧化产生H2O2、过氧化物、环氧化物;氧化类胡萝卜素、生育酚、抗坏血酸,导致损失。

糖类非酶褐变:生成高活性羰基化合物,B1、 B6、泛酸等损失。

(2),食品加工配料:引入一些酶(VC 氧化酶、硫氨素酶)导致C 、B1等损失。

B. 维生素B7(生物素)稳定性:相当稳定,加热少量损失; 空气、中性微酸性稳定.生鸡蛋:抗生物素糖Pr,VB7损失。

C. 叶酸(1).热、酸较稳定,中、碱性很快破坏,光照易分解(2).与亚硫酸、亚硝酸盐作用,生成致癌物(3).Vc大大增加叶酸稳定性D. 泛酸(氰钴胺素)稳定性室温水溶液(避可见、紫外)稳定(1).维生素B12(2). 适宜pH4~6(高压加热,少量损失)(3).碱性加热,定量破坏(4.) 还原剂(低浓度巯基化合物)能防止破坏,较多破坏(5). 抗坏血酸、亚硫酸盐破坏(6).硫胺素、尼克酸结合,缓慢破坏(7). 三价铁盐稳定作用(8).低价铁盐迅速破坏E. B族维生素:具酸-碱性质(1). 对热非常敏感,碱性介质加热易分解酶降解(血红、肌红蛋白——降解非酶催化剂(2).能被VB1(3).光不敏感,酸性条件稳定,碱性、中型介质不稳定(4).降解受AW影响极大,AW0.5-0.65降解最快F. 维生素B2一,脂溶性维生素A. 维生素A:(1),食品加工、贮藏过程中的变化B.维生素D:非常稳定,加工、储藏很少损失;冷冻、消毒、煮沸、高压灭菌均不影响活性;光、氧、酸:迅速破坏(不透光、密封);热稳定,油脂中易形成异构体;油脂氧化酸败破坏维生素D.C.维生素E1.加工、贮藏中的变化:(1).维生素E大量损失(机械、氧化作用)氧化损失常伴脂类氧化.(2).金属离子(Fe2+)促氧化(3). 产物:二聚物、三聚物、二羟基化合物、醌类(4). 氧、氧化剂、强碱:不稳定2.①易受分子氧、自由基氧化——抗氧化剂、自由基清除剂②猝灭单线态氧3.在无氧条件下,维生素E可与亚油酸甲酯氢过氧化物反应形成加合物,初始产物为半醌,进一步氧化形成生育酚醌,金属离子可加速其氧化。

食品加工、贮藏中维生素发生变化及其对食品品质的影响一.水溶性维生素:A. 维生素C1、成熟度:果实不同成熟期,抗坏血酸含量不同;未成熟含量较高; 蔬菜相反,成熟度越高,维生素含量越高——辣椒成熟。

2、部位:(不同部位含量不同) 根部最少、其次果实和茎,叶含量最高;果实:表皮最高,向核心依次递减。

3、采后、宰后处理的影响——变化很大 :室温处理或放置24h ,Vc 损失。

所以正确处理方法:采后、宰后立即冷藏,氧化酶被抑制 维生素损失减少。

4、加工程度(修整和研磨)的影响:植物组织经修整或细分(水果除皮)均导致维生素损失; 谷物研磨过程,营养素不同程度受到破坏5、浸提:水溶性维生素损失的主要途径:切口或易破坏表面流失;洗涤、漂烫、冷却、烹调等:营养素损失; 损失程度:pH 、T 、水分、切口表面积、成熟度等有关6、热加工的影响:淋洗、漂烫:水溶性维生素损失严重; 微波:加热升温快,无水分流失,维生素损失少;热处理:维生素大量损失7.化学药剂处理的影响:(1),添加剂—— 漂白剂或改良剂(面粉),降低A 、C 、E 含量;亚硫酸盐(或SO 2) 防止果蔬变,保护C ,对B 1有害; 硝酸盐、亚硝酸盐:破坏胡萝卜素、B l 、叶酸、C 等;碱性提取Pr 、碱性发酵剂:B 1、C 、泛酸被破坏。

8、变质反应的影响:(1),脂质氧化产生H 2O 2 、过氧化物、环氧化物;氧化类胡萝卜素、生育酚、抗坏血酸,导致损失。

糖类非酶褐变:生成高活性羰基化合物,B 1、 B 6、 泛酸等损失。

(2), 食品加工配料:引入一些酶(V C 氧化酶、硫氨素酶)导致C 、B 1等损失。

B. 维生素B 7(生物素)稳定性:相当稳定,加热少量损失; 空气、中性微酸性稳定.生鸡蛋:抗生物素糖Pr ,VB 7损失。

C. 叶酸(1).热、酸较稳定,中、碱性很快破坏,光照易分解(2).与亚硫酸、亚硝酸盐作用,生成致癌物(3).Vc大大增加叶酸稳定性D. 泛酸(氰钴胺素)稳定性室温水溶液(避可见、紫外)稳定(1).维生素B12(2). 适宜pH4~6(高压加热,少量损失)(3).碱性加热,定量破坏(4.) 还原剂(低浓度巯基化合物)能防止破坏,较多破坏(5). 抗坏血酸、亚硫酸盐破坏(6).硫胺素、尼克酸结合,缓慢破坏(7). 三价铁盐稳定作用(8).低价铁盐迅速破坏E. B族维生素:具酸-碱性质(1). 对热非常敏感,碱性介质加热易分解酶降解(血红、肌红蛋白——降解非酶催化剂(2).能被VB1(3).光不敏感,酸性条件稳定,碱性、中型介质不稳定(4).降解受AW影响极大,降解最快F. 维生素B2一,脂溶性维生素A. 维生素A:(1),食品加工、贮藏过程中的变化B.维生素D:非常稳定,加工、储藏很少损失;冷冻、消毒、煮沸、高压灭菌均不影响活性;光、氧、酸:迅速破坏(不透光、密封);热稳定,油脂中易形成异构体;油脂氧化酸败破坏维生素D.C.维生素E1.加工、贮藏中的变化:(1).维生素E大量损失(机械、氧化作用)氧化损失常伴脂类氧化.(2).金属离子(Fe2+)促氧化(3). 产物:二聚物、三聚物、二羟基化合物、醌类(4). 氧、氧化剂、强碱:不稳定2.①易受分子氧、自由基氧化——抗氧化剂、自由基清除剂②猝灭单线态氧3.在无氧条件下,维生素E可与亚油酸甲酯氢过氧化物反应形成加合物,初始产物为半醌,进一步氧化形成生育酚醌,金属离子可加速其氧化。

食品加工过程中维生素C的损失与保持机制研究维生素C是一种重要的水溶性维生素,具有抗氧化性质和帮助身体吸收铁质的作用。

然而,在食品加工过程中,维生素C经常会遭受损失,降低其营养价值。

本文将探讨维生素C在食品加工过程中的损失机制,并介绍一些可用的方法来保持其含量。

首先,加工过程中的热处理是导致维生素C损失的主要原因之一。

维生素C对热敏感,高温会导致其分解。

例如,煮食蔬菜时,长时间的高温会导致维生素C 快速分解,使其含量大大降低。

因此,合理的烹饪方法,如蒸煮和微波加热,可以减少维生素C的损失。

研究表明,蒸煮时间较短和微波加热能更好地保留维生素C。

除了热处理,氧气也是维生素C损失的另一个重要原因。

维生素C是一种强氧化剂,容易与氧气发生反应,导致其降解和失活。

在食品加工过程中,与空气接触时间较长或者被暴露在光照下的食品更容易发生维生素C的损失。

因此,在食品加工过程中,应该尽量减少与空气接触和光照的时间,可以采用真空包装或者在暗处储存食品,以保持维生素C的含量。

此外,酸性条件也会影响维生素C的稳定性。

维生素C在酸性条件下容易分解,因此在酸性食品的加工过程中,维生素C的损失尤为严重。

为了保持维生素C的含量,可以考虑在酸性食品中加入抗氧化剂,如柠檬酸和酒石酸,来阻止维生素C的分解。

此外,还可以尝试调整加工过程中的酸度,以减少维生素C的损失。

最后,加工过程中的切割和搅拌也会导致维生素C的损失。

维生素C是一种易溶于水的维生素,它在水中的稳定性较差。

因此,在切割和搅拌的过程中,维生素C很容易被水溶解并丧失。

为了减少维生素C的损失,可以尽量减少切割和搅拌的时间,或者在切割和搅拌过程中加入一些酸性物质,来稳定维生素C的含量。

综上所述,食品加工过程中维生素C的损失机制主要有热处理、氧气作用、酸性条件以及切割搅拌等。

为了保持维生素C的含量,可以采取一系列措施,如合理的烹饪方法、减少与空气接触和光照时间、加入抗氧化剂以及调整酸度等。

维生素C在罐头食品加工中的运用摘要:在罐头食品的加工处理上,应尽量保持食物中的营养成分,以免对人体产生伤害,使其更容易被人体所吸收与消化。

利用非加热杀菌、低温灭菌、冻干等技术对罐装罐头食品进行处理,对罐装罐头食品的营养品质造成一定的影响。

因此,对其在罐头食品中的应用进行了研究。

关键词:维生素C;罐头食品加工;运用1对维生素C的基本认识维生素C在瓜果蔬菜中分布较广,以红枣为最多,其次为山楂、柑橘等;以青椒为最佳,叶根类等次之。

结果表明,苹果在果实中维生素C的含量较高,而且在水中容易溶解。

在酸或浓糖液中,其稳定性较强,但在有空气及其他氧化剂的情况下,其稳定性较差。

维生素C对肉制品的保鲜有促进作用。

它具有很强的还原作用,能将氧化的肌红蛋白或氧化的血红蛋白还原成肌红蛋白、血红蛋白或一氧化氮血红蛋白。

该酶也能还原亚硝酸生成一氧化氮。

维生素C能抑制亚硝胺的生成。

此外,还能起到抗氧化性,使肉制品色泽不变,并能加速混合焦磷酸四钠或磷酸酯的乳化。

维生素C为白色或浅黄色的结晶,或晶状的粉末,具有酸性,在干的条件下,它的稳定性很好,但是它的溶液在光照、加热的条件下,极易被分解、氧化,因此,它的颜色会变得发黑、发烫;同时,它对重金属离子的刺激作用也很敏感,所以要尽量避免和重金属离子一起使用。

2新罐头食品加工技术对罐头食品营养的影响2.1微波技术对罐头食品营养的影响微波技术已被广泛地应用于罐头食品加工业中,如微波烘焙、微波干燥和微波杀菌等。

在罐头食品的加工中,微波可以改变其分子的密度、结构,进而影响其营养价值。

采用微波技术对油脂进行处理时,需要对其进行加热,一般在15分钟以内。

随着时间的推移,罐头食品中的营养会受到更多的影响,并且有可能导致自燃。

相对于常规方法,利用微波进行食物的处理,不仅可以缩短食物的处理时间,而且不会对食物中的维生素造成损害。

多喝水能对食物中的维生素起到一定的保护作用,这样才能确保食物的营养价值。

维生素C(VitC)是人体必需的一种营养物质,它是一种还原性很强的营养物质。

维生素c在食品工业中的应用维生素C是一种重要的营养物质,广泛应用于食品工业中。

它不仅可以增加食品的营养价值,还可以改善产品的质感和口感。

本文将详细介绍维生素C在食品工业中的应用。

维生素C可以用作食品的抗氧化剂。

在食品加工过程中,维生素C 可以阻止食品中的氧气与其他化学物质发生反应,从而延长食品的保鲜期。

例如,在果汁、软饮料和罐头食品中添加适量的维生素C,可以有效抑制食品氧化变质的过程,保持食品的新鲜度和口感。

此外,维生素C还可以保护食品中的维生素A和维生素E不被氧化破坏,保持食品中的营养成分。

维生素C还可以用作食品的色素保护剂。

在食品加工过程中,维生素C可以防止食品中的色素被氧化而变色。

例如,在果酱、果冻和糖果制作过程中,添加适量的维生素C可以保持食品的鲜艳色泽,增加产品的吸引力和销售价值。

此外,维生素C还可以改善食品的稳定性,防止色素在食品储存和运输过程中的分解和褪色。

维生素C还可以用作食品的酸化剂。

在食品加工中,维生素C可以调整食品的酸碱度,增加食品的酸味。

例如,在饮料、果汁和酸奶制作过程中,添加适量的维生素C可以增加产品的口感和风味,使其更加清爽和可口。

维生素C还可以用作食品的酶活化剂。

在食品加工中,维生素C可以激活食品中的酶活性,促进食品的发酵和变性过程。

例如,在面包、蛋糕和酒类制作过程中,添加适量的维生素C可以加速面团的发酵,提高产品的体积和口感。

维生素C在食品工业中具有广泛的应用。

它可以作为抗氧化剂延长食品的保鲜期,作为色素保护剂保持食品的鲜艳色泽,作为酸化剂增加食品的酸味,以及作为酶活化剂促进食品的发酵和变性过程。

维生素C的应用不仅可以提高食品的质量和口感,还可以增加食品的营养价值。

因此,在食品工业中合理应用维生素C,可以为消费者提供更加安全、营养和美味的食品。

调味饮料中维生素C在加工及贮藏过程中的变化杨彬;周裔彬;刘旭光;陈玮;张健【期刊名称】《饮料工业》【年(卷),期】2010(013)009【摘要】探讨了温度、pH、贮藏务件等因素对调味饮料中VC的影响.结果表明:温度单一因素对VC的影响并不明显,在不同的温度下加热0.5h,随着温度的升高,VC的含量轻微下降,最终保持在95%左右.温度与pH两因素结合对VC的破坏有着较大的影响,pH为12.0的饮料加热2.5h后,VC的含量仅存65%左右;在pH 为6.0左右时,无论是在80℃还是100℃下加热,VC含量均较高也较稳定;相同的加热温度下,在pH 2~10的范围内,VC的最高含量可达90%.此外,贮藏条件对VC的破坏影响明显,研究表明:在不同贮藏条件下,饮料中的VC含量并不是在低温下才处于最佳保存状态,当样品在4℃下冷藏7d后,其VC含量下降趋势非常明显,冷藏到66d时,VC含量下降至22%左右;而在室温避光条件下贮藏却具有较好的稳定性,贮藏到66d时,VC含量达75%左右,表明室温避光条件下贮藏,有利于保持VC的稳定性.【总页数】4页(P12-15)【作者】杨彬;周裔彬;刘旭光;陈玮;张健【作者单位】安徽农业大学茶与食品科技学院食品系,安徽合肥,230036;安徽农业大学茶与食品科技学院食品系,安徽合肥,230036;安徽农业大学茶与食品科技学院食品系,安徽合肥,230036;安徽农业大学茶与食品科技学院食品系,安徽合肥,230036;安徽农业大学茶与食品科技学院食品系,安徽合肥,230036【正文语种】中文【中图分类】Q564【相关文献】1.草莓汁加工贮藏过程中维生素C稳定性的研究 [J], 陆道礼;李国文;陈庶来;董英2.针叶樱桃汁加工贮藏过程中维生素C含量的变化 [J], 罗国向;张佳;孙云飞;张慜3.葡萄贮藏过程中含糖量、维生素C、呼吸、膜透性的变化和耐贮性的关系 [J], 童莉;王欣;雯茜姆;王亮4.牛肉调味基料在贮藏过程中的品质变化 [J], 樊晓盼;杨谨喻;施煜;刘一鸣;韩芸;马俪珍5.维生素C在运动饮料加工及贮藏过程中的变化 [J], 文剑;龚树立;江彩秀;杨玉峥因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

维生素在食品加工的储藏中的变化XX班 XX XX摘要:随着人们生活水品的不断提高,人们更多的将目光放在了食物上,而对于食品中营养的含量也越来越注重。

维生素是人体所必需的营养物质之一,而在储藏过程中,由于其本身的性质,它不可避免的在储藏过程中发生变化。

关键词:维生素;储藏;变化维生素一共有13种,其中四种属于脂溶性维生素,能被储藏在人体脂肪里,包括维生素A、D、E已经K;另外9中则属于水溶性维生素,不能被人体储存,包括维生素C,B1、B2、B6、B12、叶酸、泛酸以及生长素。

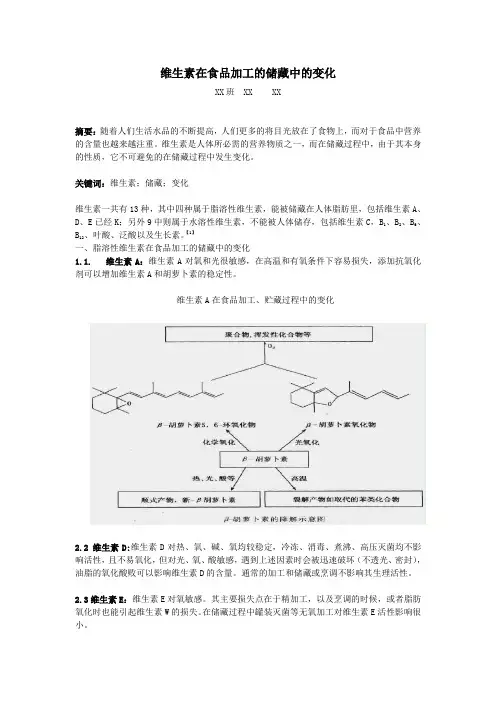

【1】一、脂溶性维生素在食品加工的储藏中的变化1.1. 维生素A:维生素A对氧和光很敏感,在高温和有氧条件下容易损失,添加抗氧化剂可以增加维生素A和胡萝卜素的稳定性。

维生素A在食品加工、贮藏过程中的变化2.2维生素D:维生素D对热、氧、碱、氧均较稳定,冷冻、消毒、煮沸、高压灭菌均不影响活性,且不易氧化,但对光、氧、酸敏感,遇到上述因素时会被迅速破坏(不透光、密封),油脂的氧化酸败可以影响维生素D的含量。

通常的加工和储藏或烹调不影响其生理活性。

2.3维生素E:维生素E对氧敏感。

其主要损失点在于精加工,以及烹调的时候,或者脂肪氧化时也能引起维生素W的损失。

在储藏过程中罐装灭菌等无氧加工对维生素E活性影响很小。

1.加工、贮藏中的变化:(1).维生素E大量损失(机械、氧化作用)氧化损失常伴脂类氧化.(2).金属离子(Fe2+)促氧化(3). 产物:二聚物、三聚物、二羟基化合物、醌类(4). 氧、氧化剂、强碱:不稳定2.①易受分子氧、自由基氧化——抗氧化剂、自由基清除剂α-生育酚的氧化降解途径②猝灭单线态氧维生素E与单线氧反应的历程3.在无氧条件下,维生素E可与亚油酸甲酯氢过氧化物反应形成加合物,初始产物为半醌,进一步氧化形成生育酚醌,金属离子可加速其氧化。

在食品的加工,包装,贮藏工程中,维生素E会大量损失。

2.4 维生素K:维生素K对酸、碱、氧化剂、光和紫外线照射都很敏感,但对热、空气和水分都很稳定。

班级:应101-3 姓名:刘金全学号:201055501324 维生素C在食品加工和储藏中的变化维生素C是最不稳定的维生素,容易以各种途径降解,尤其是它对的氧化降解。

维生素C固体在干燥条件下比较稳定,但在受潮、加热或光照时不稳定,易降解、分解;在酸性溶液中(pH<4)中维生素比较稳定,但在中性以上的溶液中(pH>7.6)溶液非常不稳定,但在酸性(Ph<4)溶液中很稳定。

一食品原料自身对维生素C的影响1.成熟度:果蔬中维生素的含量随着成熟期、生长地以及气候的变化而异,如番茄中维生素C在成熟前期的含量最高,而辣椒又在成熟期时维生素C含量最高。

2.采后(宰后)食品中维生素的含量变化食品从采收或屠宰到加工这段时间,营养价值会发生明显的变化。

因为许多维生素的衍生物是酶的辅助因子,易受酶,尤其是动植物死后释放出的内源酶所降解。

当细胞受损后,原来分隔开的氧化酶和水解酶会从完整的细胞中释放出来,从而改变维生素的化学形成和活性。

二食品加工前的预处理1、切割,去皮植物组织经过修整或去皮,均会导致营养素的部分丢失。

如凤梨的心比食用部分有更多的维生素C,因此在修整蔬菜和水果以及摘一些蔬菜的部分茎、梗和梗肉时,会造成部分洋洋素的损失。

另外,在一些食品去皮的过程中,由于使用强烈的化学物质,如碱液处理,将使外层果皮的维生素遭受损失。

动植物产品经过切割或其他处理而损伤的组织,在遇到水与谷物的制粉涉及为除去糠麦麸和胚芽而进行的碾磨和分级过程都将产生维生素C的损失。

2、漂洗、热烫大米在漂洗过程中会损失部分维生素,总维生素损失率为47%,淘洗次数越多损失越多,淘洗力度越大,损失越多。

热烫是水果和蔬菜加工中不可缺少的一种工艺处理,目的在于使有害的酶失活,减少微生物的污染,排除组织中的空气。

热烫的方式有热水、蒸汽、热空气或微波。

热水的烫漂会导致水溶性维生素的大量损失。

三、食品加工和储藏过程中的影响1、冷冻、保藏冷冻是常用的食品储藏方法。

食品加工工艺对维生素储存稳定性的影响维生素作为人体所需的一种重要营养物质,对于保持人体健康发挥着重要的作用。

然而,在食品加工过程中,维生素的储存稳定性常常会受到一些因素的影响,进而降低食品的维生素含量。

本文将探讨食品加工工艺对维生素储存稳定性的影响。

首先,热加工是常见的食品加工方式之一。

烹饪、炖煮等热加工过程中,维生素C和维生素B群等水溶性维生素容易受到高温的破坏。

研究表明,高温会导致维生素C的氧化分解,使其损失严重。

此外,高温还会使维生素B1、B2等易溶于水的维生素溶解于水中,从而损失。

因此,在烹调过程中,适当掌握火候、缩短加热时间,可以有效减少维生素的损失。

其次,光照条件也是影响维生素储存稳定性的重要因素。

维生素D是一种由皮肤合成的维生素,但它也可以通过摄入食物进行补充。

然而,维生素D很容易受到光照的影响而破坏。

研究发现,维生素D在阳光下暴露时间过长后容易降解。

因此,在食品加工和储存过程中,需要注意避免长时间暴露在强光下,以保持维生素D的含量。

此外,氧气和水分也对维生素的储存稳定性产生影响。

氧气会导致维生素的氧化反应,使其降解。

因此,在加工过程中,对于容易氧化的维生素,可以采用防氧化剂来保护。

而水分则容易引起一些维生素的分解和溶解,特别是易溶于水的维生素B和C。

因此,在加工和储存过程中,需要注意避免过多的水分接触,以保持维生素的稳定性。

此外,酸碱度和食品的保存时间也会影响维生素的储存稳定性。

一些维生素,例如维生素C和维生素B群,在酸性环境中容易分解。

因此,在食品加工中,适量控制食品的酸碱度,可以减少维生素的损失。

此外,食品的保存时间也会导致维生素的损失,长时间的保存会使维生素逐渐分解。

因此,在食品加工后,应尽快食用,以保持维生素的含量。

综上所述,食品加工工艺对维生素储存稳定性有着重要影响。

在热加工过程中,适当控制温度和时间可以减少维生素的损失。

光照条件、氧气和水分的作用也需要引起注意,要避免强光暴露和过多接触氧气、水分。

结合维生素C和维生素A的性质说明它在食品加工中的变化

(1)维生素C

性质:维生素C是一白色结晶粉末,有明显酸味,熔点为192℃,在水中溶解度极大,微溶于乙醇,几乎不溶于有机溶剂。

维生素C具有酸性和强还原性,为高度水溶性维生素。

在食品加工中的变化:维生素C是维生素中最不稳定的一种。

不耐热,易被氧化。

例如,萝卜、西红柿、水果中的维生素C比较稳定,一旦切开或切碎暴露在空气中,维生素C就会被氧化破坏。

一般来说,含维生素c 的食物烹调时间越长.损失就越大,不同的烹调方式对维生素的保存率也不同。

(2)维生素A

性质:维生素A为淡黄色结晶,不溶于水,对热、酸、碱比较稳定。

在一般的烹调和罐头制品中不易破坏,但易被空气中的氧所氧化破坏,尤其在高温条件下更易氧化。

在食品加工中的变化:维生素A对氧和光很敏感。

在高温和有氧存在时容易损失。

如果把带有维生素A的食物隔绝空气进行加热,它们在高温下也比较稳定。

如果在144℃下烘烤食品,维生素A的损失较少。

在通常烹调中.无论是维生素A还是胡萝卜素均较稳定.几乎没有损失。

当加水加热时,一般损失最多也不超过30%。

短时间烹调食物,食物中的维生素A损失率不超过10%。

与脂肪一起烹调可大大提高维生素A原的吸收利用率。

食品加工过程中储藏维生素变化食品加工是人们日常生活中不可或缺的一部分。

通过加工,食品得以变得更加美味可口,更易储藏和运输。

然而,我们是否意识到在食品加工过程中,其中的维生素含量会发生变化呢?本文将探讨食品加工过程中储藏维生素变化的一些常见情况。

1. 维生素C的变化维生素C是一种水溶性维生素,对于人体的健康至关重要。

然而,在食品加工过程中,维生素C往往会遭受损失。

烹饪食品时,高温和长时间的加热会导致维生素C分解。

此外,水溶性维生素会随着洗菜和果蔬浸泡在水中而溶解。

因此,为了尽量保留维生素C,我们应选择使用低温烹饪方法,如清蒸、凉拌等。

2. 维生素A的变化维生素A是一种脂溶性维生素,对于视力和免疫系统的正常运作至关重要。

在食品加工过程中,维生素A的变化主要与储藏和保存方式有关。

长时间的储藏和过度曝光于光线下会导致维生素A的降解。

因此,我们应尽量选择新鲜的食材,并将其储存在阴暗干燥的地方。

同时,避免将食材长时间暴露在阳光下,以保持维生素A的稳定。

3. 维生素B群的变化维生素B群包括多种维生素,如维生素B1、维生素B2、维生素B6等,对于能量代谢和神经功能至关重要。

在食品加工过程中,维生素B群的变化往往取决于加工方法。

例如,白米经过精加工后,其维生素B1的含量会显著降低。

相比之下,全麦米保留了更多的维生素B1。

因此,选择全谷物类食品可以帮助我们摄取足够的维生素B群。

4. 维生素D的变化维生素D对钙的吸收和骨骼健康起到重要作用。

然而,在食品加工过程中,维生素D的损失较少见。

维生素D主要存在于动物性食品中,如鱼类、蛋黄等。

通过光照作用,我们的皮肤也可以合成维生素D。

因此,保持多样化的饮食和适度的户外活动可以有助于获得足够的维生素D。

总结起来,食品加工过程中储藏维生素的变化取决于加工方法和保存方式。

为了最大程度地保留食品中的营养物质,我们应当选择低温烹饪方法,避免过度曝光于光线下,并选择新鲜食材。

此外,多样化的饮食和适度的户外活动也可以帮助我们获得全面的维生素摄入。

简述维生素C在食品加工和贮藏中的变化答:抗坏血酸(维生素C)在植物中的含量随植物的成熟度不同有所不同.未成熟果实中其含量较高。

蔬菜相反,成熟度越高,维生素含量越高。

如:成熟的辣椒。

在植物不同部位其含量也有所不同:根部最少、其次果实和茎,叶含量最高。

果实:表皮最高,向核心依次递减.。

维生素C易溶于水,约30g/100ml。

维生素C在干燥的空气中和酸性环境中较稳定,但在水溶液中能被空气中的氧氧化,特别有铜离子存在的时候在碱性介质中不稳定易分解;热对维C有极大的影响,温度愈高,时间愈长,破坏愈大,当加热到190℃,全部破坏;即使在零下储存后,一旦转入室温,也会有破坏;由于其在水中有较高的溶解度,故在水果加工过程和氧的接触及果汁流失和水冲洗均能造成破坏和损失;自然存在于果蔬中的维生素C,也因果蔬中含有某些酶,也能使维生素C 氧化和破坏。

作为食品工业的原料,所含维生素C的损失主要在储藏、预洗烫、切碎、加热等过程。

在加工前,首先要储存一定的量,才能加工,故第一个损失在储存过程。

例如:在一l8℃时储存超过6个月,青豆维生素C 的损失45%、花椰菜50%、菠菜达65%。

水果的维生素C在储存期间的损失达到30%以上,例如:草莓45%、柑桔32%、杏22%、樱桃23%。

第二个损失较大的是加热处理,热处理温度愈高,时间越长,损失越大,例如蔬菜罐头的维生素C 损失达60~70%,如芦笋54%、青豆78%、胡萝卜75%、蘑菇33%、菠菜72%、番茄26%。

蔬菜在烹调过程,维生素C有大量损失,炒菜一般达40%以上的损失。

包装好的含维生素C的食品,在货架期6个月到1年间,维生素C也会损失下降。

所以作为含有天然维生素C的加工食品,必须补加维生素C,以保持其原有的维生素C的含量。

为了弥补成品保存期中的损失,添加量应比指标高20~30%。

(1).在采后、宰后处理对维生素C的影响室温处理或放置24h,Vc开始损失。

正确处理方法:采后、宰后立即冷藏,氧化酶被抑制,维生素损失减少(2)、加工程度(修整和研磨)对维生素C的影响植物组织经修整或细分(水果除皮)均导致维生素损失;谷物研磨过程,营养素不同程度受到破坏。

食品中维生素C失活机制研究维生素C作为一种重要的水溶性维生素,对人体的健康有着重要的影响。

然而,随着存储、加工和烹饪过程的进行,食品中的维生素C往往会发生失活,从而减少了其对人体的营养价值。

为了更好地保留维生素C的含量,科学家们对其失活机制进行了深入研究。

首先,维生素C的失活与氧化反应密切相关。

在食品加工和储存过程中,食品中的维生素C往往会接触到氧气,从而发生氧化反应。

氧气与维生素C分子中的双键结构发生反应,导致维生素C的分子结构发生改变,从而失去其活性。

因此,减少维生素C与氧气的接触,可以有效地减少维生素C的失活。

其次,食品的加工过程也是导致维生素C失活的重要原因。

例如,食品的切割和研磨过程会破坏食物中维生素C的细胞结构,使得维生素C暴露在空气中,进而易于氧化。

另外,食品的烹饪过程中,高温和长时间的加热会使维生素C分子发生裂解,从而导致其失活。

因此,合理的食品处理和烹饪方法可以有效地保留维生素C的含量。

此外,食品中其他成分的存在也会影响维生素C的失活。

有研究表明,食品中的铜、铁等金属离子会促使维生素C的氧化反应加速进行,从而导致维生素C的失活。

因此,适当控制食品中金属离子的含量,可以减缓维生素C的失活。

除了食品加工和烹饪过程,储存条件也是影响维生素C失活的重要因素。

光照、湿度和储存温度等都会导致维生素C的失活。

光照中的紫外线和可见光促使维生素C的氧化反应加速进行,因此,食品应该避免暴露在阳光下。

湿度也会导致食品中微生物的生长,从而加速维生素C的失活。

此外,高温会加速维生素C的氧化反应,因此,储存食品时应选择适宜的温度,避免过高的温度导致维生素C的失活。

综上所述,食品中维生素C的失活主要与氧化反应、加工和烹饪过程、其他成分的存在以及储存条件等因素密切相关。

为了更好地保留食品中的维生素C,我们可以注意减少维生素C与氧气的接触、合理选择食品加工和烹饪方法、控制食品中金属离子的含量,以及注意适宜的储存条件。

食品加工、贮藏中维生素发生变化及其对食品品质的影响一.水溶性维生素:A. 维生素C1、成熟度:果实不同成熟期,抗坏血酸含量不同;未成熟含量较高;蔬菜相反,成熟度越高,维生素含量越高——辣椒成熟。

2、部位:(不同部位含量不同)根部最少、其次果实和茎,叶含量最高;果实:表皮最高,向核心依次递减。

3、采后、宰后处理的影响——变化很大:室温处理或放置24h,Vc损失。

所以正确处理方法:采后、宰后立即冷藏,氧化酶被抑制维生素损失减少。

4、加工程度(修整和研磨)的影响:植物组织经修整或细分(水果除皮)均导致维生素损失;谷物研磨过程,营养素不同程度受到破坏5、浸提:水溶性维生素损失的主要途径:切口或易破坏表面流失;洗涤、漂烫、冷却、烹调等:营养素损失;损失程度:pH、T、水分、切口表面积、成熟度等有关6、热加工的影响:淋洗、漂烫:水溶性维生素损失严重;微波:加热升温快,无水分流失,维生素损失少;热处理:维生素大量损失7.化学药剂处理的影响:(1),添加剂——漂白剂或改良剂(面粉),降低A、C、E含量;亚硫酸盐(或SO2)防止果蔬变,保护C,对B1有害;硝酸盐、亚硝酸盐:破坏胡萝卜素、Bl、叶酸、C等;碱性提取Pr 、碱性发酵剂:B1、C、泛酸被破坏。

8、变质反应的影响:(1),脂质氧化产生H2O2、过氧化物、环氧化物;氧化类胡萝卜素、生育酚、抗坏血酸,导致损失。

糖类非酶褐变:生成高活性羰基化合物,B1、 B6、泛酸等损失。

(2),食品加工配料:引入一些酶(VC 氧化酶、硫氨素酶)导致C 、B1等损失。

B. 维生素B7(生物素)稳定性:相当稳定,加热少量损失; 空气、中性微酸性稳定.生鸡蛋:抗生物素糖Pr,VB7损失。

C. 叶酸(1).热、酸较稳定,中、碱性很快破坏,光照易分解(2).与亚硫酸、亚硝酸盐作用,生成致癌物(3).Vc大大增加叶酸稳定性D. 泛酸(1).维生素B(氰钴胺素)稳定性室温水溶液(避可见、紫外)稳定12(2). 适宜pH4~6(高压加热,少量损失)(3).碱性加热,定量破坏(4.) 还原剂(低浓度巯基化合物)能防止破坏,较多破坏(5). 抗坏血酸、亚硫酸盐破坏(6).硫胺素、尼克酸结合,缓慢破坏(7). 三价铁盐稳定作用(8).低价铁盐迅速破坏E. B族维生素:具酸-碱性质(1). 对热非常敏感,碱性介质加热易分解(2).能被VB酶降解(血红、肌红蛋白——降解非酶催化剂1(3).光不敏感,酸性条件稳定,碱性、中型介质不稳定(4).降解受AW影响极大,AW0.5-0.65降解最快F. 维生素B2一,脂溶性维生素A. 维生素A:(1),食品加工、贮藏过程中的变化B.维生素D:非常稳定,加工、储藏很少损失;冷冻、消毒、煮沸、高压灭菌均不影响活性;光、氧、酸:迅速破坏(不透光、密封);热稳定,油脂中易形成异构体;油脂氧化酸败破坏维生素D.C.维生素E1.加工、贮藏中的变化:(1).维生素E大量损失(机械、氧化作用)氧化损失常伴脂类氧化.(2).金属离子(Fe2+)促氧化(3). 产物:二聚物、三聚物、二羟基化合物、醌类(4). 氧、氧化剂、强碱:不稳定2.①易受分子氧、自由基氧化——抗氧化剂、自由基清除剂②猝灭单线态氧3.在无氧条件下,维生素E可与亚油酸甲酯氢过氧化物反应形成加合物,初始产物为半醌,进一步氧化形成生育酚醌,金属离子可加速其氧化。

维生素C在食品加工和贮藏中的变化

应101-1

中文摘要

坏血病,是几百年前人类就知道的疾病,但是由于以前人类对它发生的原因不了解,当时被称作不治之症,且死亡率很高。

一直到1911年,人类才确定它是因为缺乏维生素C而产生的。

现在,维生素C在人类的生命活动中依然发挥着重要的作用。

关键词

维生素C 食品加工贮藏作用

维生素C简介

维生素C(Vitamin C ,Ascorbic Acid)又叫L-抗坏血酸,是一种水溶性维生素。

食物中的维生素C被人体小肠上段吸收。

一旦吸收,就分布到体内所有的水溶性结构中,正常成人体内的维生素C代谢活性池中约有1500mg维生素C,最高储存峰值为3000mg维生素C。

正常情况下,维生素C绝大部分在体内经代谢分解成草酸或与硫酸结合生成抗坏血酸-2-硫酸由尿排出;另一部分可直接由尿排

出体外。

维生素C的特点作用

维生素c是一种水溶性维生素,具有还原性(抗氧化性),缺乏的话会有坏血病。

我们的身体每天都会产生大量的代谢废物,其中一种废物叫做氧自由基,维生素c可以将氧自由基还原,氧自由基的大量堆积会使人细胞衰老,减低代谢速率,所以维生素c可以抗衰老。

维生素C的来源:

主要来源于果蔬。

如柑桔类、绿色蔬菜、番茄,辣椒、马铃薯、桨果含量较丰富。

在刺梨、猕猴桃,蔷薇果、番石榴中的含量最高。

同时不同部位VC的含量差别很大(苹果皮浓度比果肉高2—3倍)根部最少、其次果实和茎,叶含量最高,果实中表皮最高,向核心依次递减

唯一动物来源是牛乳、肝

在食品加工中的应用

1)防止果蔬产生褐变、脱色

2)抗氧化剂(脂肪、鱼、乳制品)

3)稳定剂(肉制品色泽)

4)改良(面粉)

5)啤酒:氧气载体

维生素C在食品加工和贮藏中的变化

1.维生素C采后、宰后处理的影响——变化很大:室温处理或放置24h,Vc损

失。

所以正确处理方法:采后、宰后立即冷藏,氧化酶被抑制维生素损失减少。

2.加工程度(修整和研磨)的影响:植物组织经修整或细分(水果除皮)均导致

维生素损失;谷物研磨过程,营养素不同程度受到破坏

3.浸提:水溶性维生素损失的主要途径:切口或易破坏表面流失;洗涤、漂烫、冷却、烹调等:营养素损失;损失程度:pH、T、水分、切口表面积、成熟度等有关

4.热加工的影响:淋洗、漂烫:水溶性维生素损失严重;微波:加热升温快,无水分流失,维生素损失少;热处理:维生素大量损失

5.化学药剂处理的影响:

(1),添加剂——漂白剂或改良剂(面粉),降低A、C、E含量;亚硫酸盐(或SO2) 防止果蔬变,保护C,对B1有害;硝酸盐、亚硝酸盐:破坏胡萝卜素、

B l、叶酸、C等;碱性提取Pr 、碱性发酵剂:B1、C、泛酸被破坏。

6.变质反应的影响:

(1),脂质氧化产生H2O2、过氧化物、环氧化物;氧化类胡萝卜素、生育酚、抗坏血酸,导致损失。

糖类非酶褐变:生成高活性羰基化合物,B1、B6、泛酸等损失。

(2),食品加工配料:引入一些酶(V C氧化酶、硫氨素酶)导致C 、B1等损失。

参考文献

1. 刺梨果汁维生素C保存的研究,《食品工业科技》,1992年01期

2. 食品中维生素C含量的测定,《天津化工》,2002年04期

3.富含维生素C食品的保健功能,苏祖斐《食品与健康》1994 第2期

4. 维生素C的生理功能和对食品工业的特殊功用,尤新《中国食品添加剂》1996 第4期。