2019届高考文言文阅读 理解常见文言实词在句中的含义

- 格式:ppt

- 大小:1.13 MB

- 文档页数:64

巅峰冲刺江苏省2020年高考语文一轮考点扫描专题07 理解常见文言实词在文中的含义-古代诗文阅读【考点解读】江苏省考试说明对文言实词的考查要求是:理解常见文言实词在文中的含义。

能力层级为B级。

预测2020年高考,是江苏省语文卷的必考内容。

“常见文言实词”指文言文中出现频率较高、古今词义既有联系又有区别的实词;“在文中的含义”指文言实词在具体语境中的意义。

“理解常见文言实词在文中的含义”不只是考查文言实词知识,还要考查运用这些知识来解决实际问题的能力。

教学大纲上要求重点掌握的120个文言实词,我们在复习时,要在掌握 120个文言实词的基础上,扩大文言实词的内容范围,了解更多文言实词的含义。

高考文言文阅读的文章大都选自课外,考生未曾相识,全是陌生的文字,历年都是这样,这应该是意料之中的事情,即使有的考生碰巧读过所选的文章,也不会知道试题的,那可是国家机密。

这时,考生应当淡定,不要惊慌。

首先,要快速把几道试题阅读一篇,有个初步印象,然后带着试题阅读原文,再下来就是答题。

这样收效会好一些。

我们不提倡先读文本,再读试题,接下来答题。

这样,目标不能早明确,显得有些茫然,会造成思维反复运用,导致重复劳动,效果会差一些。

当然,这里还要考虑到每个考生不同的答题习惯。

总而言之,考生按照平时的答题习惯来运作就好,不必非要怎么着不可。

这里主要讲一下答题方法:(一)掌握文言实词。

高考一直都在考文言实词,只是近两年未考,是不是从此退出了?不会。

它仍然是高考大纲规定的主要考点之一,即使不直接考查,也会在文言文翻译题中得到体现。

今后可能用一种新题型来考查文言实词。

《普通高中语文课程标准》:“阅读浅易文言文,能借助注释和工具书,理解词句含义,读懂文章内容。

了解并梳理常见的文言实词、文言虚词、文言句式的意义或用法,注重在阅读实践中举一反三。

”学好课文是基础,举一反三是关键。

你熟练掌握了120个文言实词,甚至熟练掌握了360个文言实词,如果不会举一反三,也不能在考试中正确答题。

文言文阅读中理解常见实词在文中的含义【考点简说】理解常见实词在文中的含义,实质就是结合上下文(语境)来判定常见实词的含义。

“常见实词”,它的范围并不很广,重点是:(1)大纲规定120个实词;(2)《语文》课本和《语文》读本中出现频率较高而又能在商务印书馆出版的《古汉语常用字字典》中查到的文言实词,特别是《语文》课本课后练习题目中强调的实词。

“在文中”,即指语境,这是正确理解含义的前提,从近几年的考题看,虽然有的实词是课本中尚未出现的,但都是可以通过整体语境推断来理解其含义的。

考查重点:考查的内容包括一词多义、古今异义、偏义复词、通假字等,其中对一词多义、双音复词的考查是重点。

从词性上说,主要侧重于名词、动词、形容词、代词。

对名词的分析,一是防止望文生义,二是注意确定所指名物的范围;对形容词的分析,主要推敲一下其与所修饰的对象或动作的联系。

文言文阅读试题中,直接考查名词、形容词的意义或用法的,数量极少,倒是名词、形容词活用作动词的考查常有出现。

“多义动词”的意义分析推断一直是常见文言实词考查的重中之重。

文言文阅读中考查常见的实词,有“显”和“隐”之分。

“显”是指那种直接在所考查的词上加点;“隐”是指在文句的翻译判别中,只要理解原句中某些实词的确定意思,就可以翻译或分辨出译句的正误。

【文言实词的主要类别和主要特点】复习时,重点掌握通假字、古今异义、一词多义、偏义复词、词类活用等。

(具体内容见:(1)《语文高考导练》P119页;(2)《高考语文基础教程》P123页;(3)《名师手把手》“备考资料博览”部分。

要求学生在复习课本的基础上进一步归纳整理。

)1、通假字;2、古今异义;3、同形异义;4、一词多义;5、偏义复词;6、词类活用。

【学法建议】1、注重积累A、充分重视课本,夯实基础;B、重视文言文阅读练习中的积累;C、从过去十年高考题中积累,最好独立做一遍;D、加强文言文的课文朗读,整理归纳出常考和易错的实词。

高考古诗文阅读:一理解常见实词在文中的含义...第二部分古诗文阅读三理解一理解常见实词在文中的含义考点提要:“ 常见实词”,指一般作品中出现频率较高、古汉语常用而现代汉语不用或不常用的词;或古今常用,意义有联系又有区别的词。

“在文中的含义”,实际上是在具体语境中的含义。

文言实词是构成文言文的主体,高考文言文阅读对文言实词考查最多。

对高中生来说,文言文阅读就是能够阅读浅易的文言文。

从古代汉语到现代汉语,变化最大的是词汇。

因此,在文言文学习中,积累一定数量的实词和虚词,非常重要。

而实词与虚词相比较,更是阅读文言文关键的一环。

复习时,要特别注意文言实词的特殊用法及与现代汉语的差异现象。

重点是古今异义和一词多义,难点是古今异义、异读字和异体字。

1、理解和掌握常见实词的古今异义在语言的演变过程中,有些基本词汇古今没有什么变化;有些词随着旧事物、旧概念的消失而消失;还有一些古今字形同而意义、用法已经不同的词,词义发生了演变。

〈1〉词义扩大江:专指长江→泛指大的河流好:女子相貌好看→美好的气质〈2〉词义缩小臭:气味好坏→坏气味让:谦让、辞让,责备→谦让、辞让〈3〉词义转移涕:眼泪→鼻涕偷:苟且、马虎、刻薄、不厚道→偷窃〈4〉词义弱化很:凶狠〈程度很高〉→〈程度减低〉怨:仇恨、怀恨→埋怨、责备〈5〉词义强化恨:遗憾、不满意→仇恨、怀恨诛:责备→杀戮〈6〉感情色彩变化卑鄙:地位低下、见识浅陋→品质恶劣爪牙:得力帮手→坏人的党羽〈7〉名称、说法改变目—眼睛寡—少歧—岔路夷—平傍—靠近2、分辨单音词和复音词文言文单音词居多数,现代汉语双音词占多数。

文言单音词发展为白话双音词有以下三种情况:〈1〉前后加辅助成分〈前缀、后缀〉师→老师姨→阿姨担→ 担子石→石头〈2〉前后加一个同义或近义词亡→逃亡诱→诱惑旗→旗帜奇→奇特〈3〉换为完全不同的词悟→明白寐→睡觉冥→昏暗邦→国家注意:〈1〉不要把文言的两个单音词误认做现代汉语的一个双音词。

高中语文理解常见文言实词在文中的含义理解常见文言实词的重点是:一词多义、古今异义、偏义复词、通假字、词类活用等。

前四种主要靠平时的积累,而词类活用除积累外,还要靠理解分析。

从词性的角度说,名词、形容词活用,“多义动词”的词义推断一直是重中之重。

理解常见文言实词固然要靠平时的积累,但是掌握一定的解题方法能更好更快地解决问题,从而获得事半功倍的效果。

下面向介绍几种有效的方法。

1.语境分析法绝大部分的文言实词具有多个义项,词义有模糊性,但是在具体的语言环境中它的词义必然是确定的,因此,我们在理解文言实词时一定要看具体的语言环境,不可脱离语境孤立地理解。

对下列句子中加点词语的解释,不正确的一项是()A.臣下不能正言匡过以尊天子匡:辅佐。

B.代立践南面践:登上(王位)。

C.乃假固利兵,下圈刺豕假:给予。

D.薛人公孙弘亦征征:(被)征召。

分析:A项,“臣下不能正言匡过以尊天子”的“匡”,据语境应解释为“纠正”,这样才能与后文的“过”相搭配。

答案:A2.词类活用分析法文言实词还有一个特点,就是在不同的语境中词性和含义会发生变化,这就是词类活用现象。

名词动用,名词作状语,名词、动词、形容词的使动用法,名词、形容词的意动用法等都属此类。

因此,理解文言实词必须掌握词类活用的规律。

对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是A.重然诺,好周人急救济B.母如其言,附舟诣谭往见C.谭谢不纳,母大困道歉D.奉糜食母,抱衾寝母给……吃分析:依据文意,A、B、D三项的解释是正确的,其中干扰项D 中的“食”在这里是名词活用为动词,应解释为“给……吃”;而C项的“谢”应解释为“推托”。

答案:C3.句式分析法古人写文章讲究对仗,常常使用一些结构相同或相近、意义相同或相对的句子,句式整齐,节奏和谐。

把握文言句式的这个结构特点,有助于准确推测词义。

1.对下列句子中加点的词的解释,不正确的一项是()A.国藩陋甚,齿又益衰齿:年龄B.若剖肺肝而陈简策陈:陈述C.间以婀娜之声间:间或D.北枕大江,南薄五岭薄:接近分析:干扰项D是很典型的对偶句,“北枕大江,南薄五岭”,上一句中的“枕”是动词,意思是“靠近”,下一句相同位置的“薄”也应该是动词,应为“迫近、接近”。

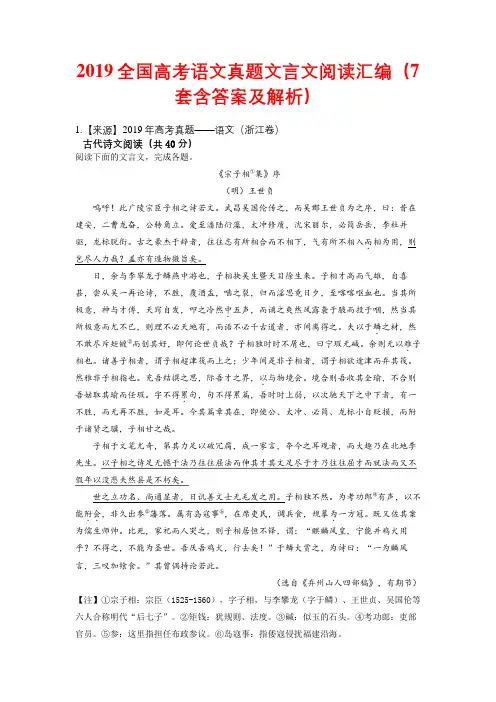

2019全国高考语文真题文言文阅读汇编(7套含答案及解析)1.【来源】2019年高考真题——语文(浙江卷)古代诗文阅读(共40分)阅读下面的文言文,完成各题。

《宗子相①集》序(明)王世负呜呼!此广陵宗臣子相之诗若文。

武昌吴国伦传之,而吴郡王世贞为之序,曰:昔在建安,二曹龙奋,公转角立。

爱至潘陆衍藻,太冲修质,沈宋丽尔,必简岳岳,李杜并驱,龙标脱衔。

古之豪杰于辞者,往往志有所相合而不相下,气有所不相入而.相为用,则岂尽人力哉?盖亦有造物微旨矣。

日,余与李攀龙于鳞燕中游也,子相抉吴生暨天目徐生来。

子相才高而气雄,自喜甚,尝从吴一再论诗,不胜,覆酒盂,啮之裂,归而淫思竟日夕,至喀喀呕血也。

当其所极意,神与才傅,天窍自发,叩之冷然中.五声,而诵之爽然风露袭于腋而投于咽,然当其所极意而尤不已,则理不必天地有,而语不必千古道者,亦间离得之。

夫以于鳞.之材,然不敢尽斥矩镀②而创其好,即何论世贞哉?子相独时时不屑也,曰宁瑕无碱。

余则无以难.子相也。

诸善子相者,谓子相超津筏而上之;少年间是非子相者,谓子相欲途津而弃其筏。

然雅非子相指也。

充吾结撰之思,际吾才之界,以.与物境会。

境合则吾收其全瑜,不合则吾姑取其瑜而任瑕。

字不得累.句,句不得累篇,吾时时上弱,以次驰天下之中下者,有一不胜,而无再不胜,如是耳。

今其篇章其在,即使公、太冲、必简、龙标小自贬损,而附于诸贤之骥,子相甘之哉。

子相于文笔尤奇,第其力足以破冗腐,成一家言,夺今之耳观者,而大趣乃在北地李先生。

以子相之诗足无憾于法乃往往屈法而伸其才其文足尽于才乃往往屈才而就法而又不假年以没悲夫然县是不朽矣。

世之立功名、尚通显者,日讥善文士无毛发之用。

子相独不然。

为考功郎④有声,以不能附会..,非久出参⑤藩落。

属有岛寇事⑥,在席吏民,调兵食,规摹为.一方冠。

既又佐其案为儒生师帅。

比死,家祀而人哭之,则子相居恒不铎,谓:“麒麟风皇,宁能并鸡犬用乎?不得之,不能为圣世。

吾厌吾鸡犬,行去矣!”于鳞大赏之,为诗曰:“一为麟风言,三叹加飨食。

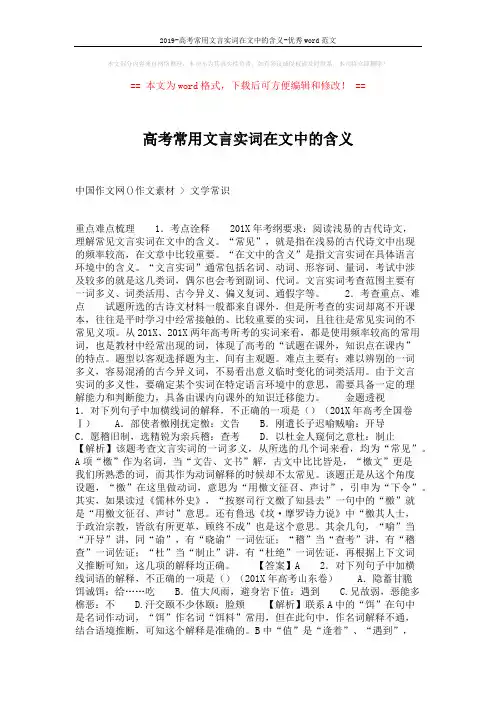

本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==高考常用文言实词在文中的含义中国作文网()作文素材 > 文学常识重点难点梳理1.考点诠释201X年考纲要求:阅读浅易的古代诗文,理解常见文言实词在文中的含义。

“常见”,就是指在浅易的古代诗文中出现的频率较高,在文章中比较重要。

“在文中的含义”是指文言实词在具体语言环境中的含义。

“文言实词”通常包括名词、动词、形容词、量词,考试中涉及较多的就是这几类词,偶尔也会考到副词、代词。

文言实词考查范围主要有一词多义、词类活用、古今异义、偏义复词、通假字等。

2.考查重点、难点试题所选的古诗文材料一般都来自课外,但是所考查的实词却离不开课本,往往是平时学习中经常接触的、比较重要的实词,且往往是常见实词的不常见义项。

从201X、201X两年高考所考的实词来看,都是使用频率较高的常用词,也是教材中经常出现的词,体现了高考的“试题在课外,知识点在课内”的特点。

题型以客观选择题为主,间有主观题。

难点主要有:难以辨别的一词多义,容易混淆的古今异义词,不易看出意义临时变化的词类活用。

由于文言实词的多义性,要确定某个实词在特定语言环境中的意思,需要具备一定的理解能力和判断能力,具备由课内向课外的知识迁移能力。

金题透视1.对下列句子中加横线词的解释,不正确的一项是()(201X年高考全国卷Ⅰ)A.部使者檄刚抚定檄:文告B.刚遣长子迟喻贼喻:开导C.愿稽旧制,选精锐为亲兵稽:查考D.以杜金人窥伺之意杜:制止【解析】该题考查文言实词的一词多义,从所选的几个词来看,均为“常见”。

A项“檄”作为名词,当“文告、文书”解,古文中比比皆是,“檄文”更是我们所熟悉的词,而其作为动词解释的时候却不太常见。

该题正是从这个角度设题,“檄”在这里做动词,意思为“用檄文征召、声讨”,引申为“下令”。

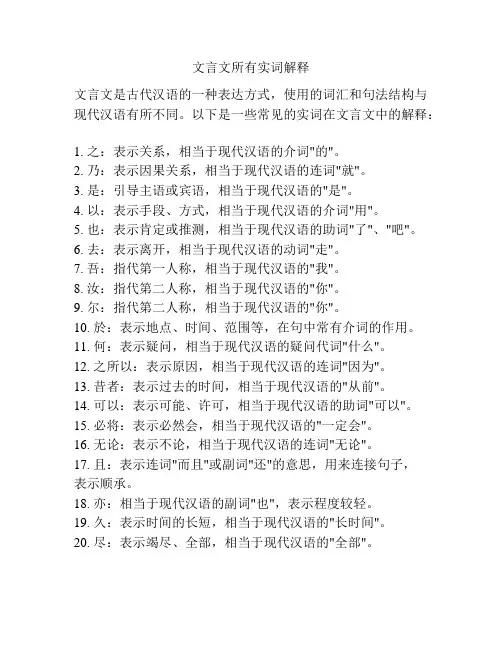

文言文所有实词解释文言文是古代汉语的一种表达方式,使用的词汇和句法结构与现代汉语有所不同。

以下是一些常见的实词在文言文中的解释:1. 之:表示关系,相当于现代汉语的介词"的"。

2. 乃:表示因果关系,相当于现代汉语的连词"就"。

3. 是:引导主语或宾语,相当于现代汉语的"是"。

4. 以:表示手段、方式,相当于现代汉语的介词"用"。

5. 也:表示肯定或推测,相当于现代汉语的助词"了"、"吧"。

6. 去:表示离开,相当于现代汉语的动词"走"。

7. 吾:指代第一人称,相当于现代汉语的"我"。

8. 汝:指代第二人称,相当于现代汉语的"你"。

9. 尔:指代第二人称,相当于现代汉语的"你"。

10. 於:表示地点、时间、范围等,在句中常有介词的作用。

11. 何:表示疑问,相当于现代汉语的疑问代词"什么"。

12. 之所以:表示原因,相当于现代汉语的连词"因为"。

13. 昔者:表示过去的时间,相当于现代汉语的"从前"。

14. 可以:表示可能、许可,相当于现代汉语的助词"可以"。

15. 必将:表示必然会,相当于现代汉语的"一定会"。

16. 无论:表示不论,相当于现代汉语的连词"无论"。

17. 且:表示连词"而且"或副词"还"的意思,用来连接句子,表示顺承。

18. 亦:相当于现代汉语的副词"也",表示程度较轻。

19. 久:表示时间的长短,相当于现代汉语的"长时间"。

20. 尽:表示竭尽、全部,相当于现代汉语的"全部"。

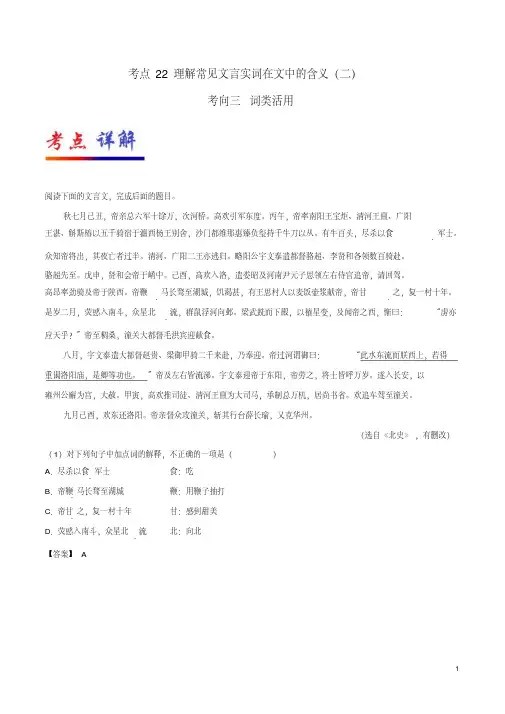

考点22 理解常见文言实词在文中的含义(二)考向三词类活用阅读下面的文言文,完成后面的题目。

秋七月己丑,帝亲总六军十馀万,次河桥。

高欢引军东度。

丙午,帝率南阳王宝炬、清河王亶、广阳王湛、斛斯椿以五千骑宿于瀍西杨王别舍,沙门都维那惠臻负玺持千牛刀以从。

有牛百头,尽杀以食.军士。

众知帝将出,其夜亡者过半。

清河、广阳二王亦逃归。

略阳公宇文泰遣都督骆超、李贤和各领数百骑赴。

骆超先至。

戊申,贤和会帝于崤中。

己酉,高欢入洛,遣娄昭及河南尹元子思领左右侍官追帝,请回驾。

高昂率劲骑及帝于陕西。

帝鞭.马长骛至湖城,饥渴甚,有王思村人以麦饭壶浆献帝,帝甘.之,复一村十年。

是岁二月,荧惑入南斗,众星北.流,群鼠浮河向邺。

梁武跣而下殿,以禳星变,及闻帝之西,惭曰:“虏亦应天乎?”帝至稠桑,潼关大都督毛洪宾迎献食。

八月,宇文泰遣大都督赵贵、梁御甲骑二千来赴,乃奉迎。

帝过河谓御曰:“此水东流而朕西上,若得重谒洛阳庙,是卿等功也。

”帝及左右皆流涕。

宇文泰迎帝于东阳,帝劳之,将士皆呼万岁。

遂入长安,以雍州公廨为宫,大赦。

甲寅,高欢推司徒、清河王亶为大司马,承制总万机,居尚书省。

欢追车驾至潼关。

九月己酉,欢东还洛阳。

帝亲督众攻潼关,斩其行台薛长瑜,又克华州。

(选自《北史》,有删改)(1)对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是()A.尽杀以食.军士食:吃B.帝鞭.马长骛至湖城鞭:用鞭子抽打C.帝甘.之,复一村十年甘:感到甜美D.荧惑入南斗,众星北.流北:向北【答案】 A座,下文讲众星“向北”移动。

“众星北流”中,“流”是动词,做谓词,“北”是方位名词,在谓语前,做状语,译为“向北”。

(2)把文中画横线的句子翻译成现代汉语。

此水东流而朕西上,若得重谒洛阳庙,是卿等功也。

【答案】这黄河水向东流而我却向西而上,如果能再次拜谒洛阳的太庙,这是你们这些人的功劳啊。

名师点睛备考时,我们要懂得现代汉语语法,从而快速掌握词类活用:1.掌握现代汉语的正常语序,即(定语)+主语+\[状语\]+谓语+(定语)+宾语。

2019届高三语文文言文阅读--文言实词要点(含解析)高三语文文言文阅读预热专题1 文言实词要点文言实词要点对实词的考查形式主要是选择题和翻译题,考查点多为通假字、一词多义、古今异义、偏义复词和词类活用等。

高考对文言实词不论是采取单独设题直接考查,还是融合到翻译中间接考查,变化的只是形式,不变的是实词在文言文中的基础地位。

因此,我们在备考时要着重将文言基础打牢。

一词多义“一词多义”现象在文言文中相当普遍。

把握一词多义,要注意了解词的本义、引申义、比喻义和假借义。

词的本义,就是词的本来意义,即词产生时的最初的根本的意义。

如“本”的本义是“树木的根”,“道”的本义是“路途、道路”。

词的引申义,就是词由本义派生出的与本义相关的其他意义。

如“道”的本义为“路途、道路”,“方向、方法、道理”为其引申义;“本”的本义为“树木的根”,“根本、本来、原本、基本”就是它的引申义。

如“孟尝君至关,关法鸡鸣而出客”,“关”本指“门闩”,由于作用相似引申为“关卡”。

词的比喻义,就是词建立在比喻基础上所产生的意义。

如“草菅人命”中的“草菅”,本义是“野草”,比喻义是“不值得珍惜的事物”。

词的假借义,就是因假借而产生的含义。

古文中常常出现通假现象。

“通假”就是“通用、借代”,即用读音相同或者相近的字代替本字。

古今异义“古今异义”是指文言词语的意义和用法,与现代汉语书写相同(同形)的词语的意思不同的现象。

这种意义和用法的差异是在语言的演变过程中出现的,大致包括词义扩大、词义缩小、词义转移、词义弱化、词义强化、感情色彩变化几种。

1.词义扩大:古义的范围小于今义。

如“中国”,古义指中原地区,现指整个中国。

2.词义缩小:古义的范围大于今义,今义一般包含在古义之中。

如“谷不可胜食也”中的“谷”,古义是粮食作物的总称,故有“五谷”“百谷”之说;今义在北方专指小米,在南方专指稻谷。

3.词义转移:词义由表示甲事物变为表示乙事物。

如“孙子膑脚”中的“脚”,古义指“小腿”,现在专指“足”。

核心突破一理解实词含义——勤于积累,善于推断文言实词主要指名词、动词、形容词、数量词。

文言实词是构成文言文的主体,是学好文言文的基础,是阅读浅易文言文的前提。

学好文言实词,首先要掌握一词多义、古今异义、词类活用、通假字这四大知识点。

一、多义实词一词多义现象在文言文中相当普遍。

把握一词多义,要注意了解词的本义、引申义、比喻义和假借义。

词的本义,就是词的本来意义,即词产生时的最初的根本的意义。

如“道”的本义是“路途、道路”,“本”的本义是“树木的根”。

词的引申义,就是词由本义派生出的与本义相关的其他意义。

如“道”的本义是“路途、道路”,“方向、方法、道理”为其引申义;“本”的本义是“树木的根”,“根本、本来、原本、基本”就是它的引申义。

又如“孟尝君至关,关法鸡鸣而出客”中,“关”本指“门闩”,由于作用相似引申为“关卡”。

词的比喻义,就是词建立在比喻基础上所产生的意义。

如“爪牙”的本义是“鸟兽的爪子和牙齿”,比喻义是“得力的帮手或武士”,现在属贬义词;“草菅人命”中的“草菅”,本义是“野草”,比喻义是“不值得珍惜的事物”。

词的假借义,就是因假借而产生的含义。

古文中常常出现通假现象。

“通假”就是“通用、借代”,即用读音相同或相近的字代替本字。

由于种种原因,书写者没有使用本字,而是临时借用了音同或音近的字来替代。

(具体见后面“四、通假字”)学习多义实词除要通过课本、试题及阅读大量积累外,还要注意:1.寻找义项联系,巧记一词多义多义实词是文言实词学习的重点与难点。

如果能弄清其词义衍变的规律和特点,那么,无论是记忆还是临场推断,效果都会大大增强。

多义词往往以其本义为基础引申出其他义项,众多义项间有着直接或间接的联系。

识记多义词,一定要找出其本义或基本义项,寻求众多义项之间的关联。

找出本义,关键是看该字的造字方法,从其构造的字形上推导出其本义(工具书中一般列为第一条)。

找到这个“源”,顺“流”而下,就可以发现其他义项的来龙去脉。

“理解常见文言实词在文中的含义”这一考点一般直接独立设题,而近几年高考新课标全国卷采用的是将其放在文言文翻译中考查的形式。

无论采用哪种考查形式,理解文言实词的含义都是文言文阅读的基础,是不可忽视的考查重点。

综观近年考情,该考点主要呈现出以下几个考查特点:1.从考查方式看,高考对文言实词的考查主要有以下三种方式:(1)单独考查,即从文言文中选出四个语句,要求判断出加点的实词解释不正确的一项。

考查时,以单音节词居多,双音节词也时有出现,如2018年高考浙江卷第14题。

(2)偶尔在选择题中与虚词混合在一起考查。

如北京卷和重庆卷都采用过此种考查方式。

(3)常与文言文翻译放在一起考查,且实词往往是得分点,如2018年高考课标全国I卷、课标全国II卷均采用了此种考查方式。

2.从考查内容方面看,“理解常见文言实词在文中的含义”主要涉及五个考查点:一词多义、通假字、词类活用、古今异义词和偏义复词等现象。

其中,前三种是重中之重。

3.从文言实词的根本看,高考考查的文言实词基本上都在课本中出现过,重点考查考生的知识迁移能力。

高考文言文中出现的相关实词看似与我们学过的课文没有联系,但认真分析后可以看出,这些词的意思与我们学过的课文密不可分。

考向一一词多义1.下列加点的词语,解释有误的一项是()A.孙子膑脚,《兵法》修.列修:编纂,编写B.欲勿予,即患.秦兵之患:担忧,忧虑C.战败而亡,诚.不得已诚:确实,的确D.数.罟不入洿池数:很多【答案】D【解析】本题考查一词多义。

D项,数(cù):形容词,密,与“疏”相对。

2.阅读下面的文言文,完成文后题目。

歙传歙字君叔,南阳新野人也。

父仲,哀帝时为谏大夫,娶光武祖姑,生歙。

歙女弟为汉中王刘嘉妻,嘉遣人迎歙,因南之汉中。

更始①败,歙劝嘉归光武,遂与嘉俱东诣洛阳。

帝见歙,大欢,即解衣以衣之,拜为太中大夫。

是时方以陇、蜀为忧,歙因自请曰:“臣尝与隗嚣相遇长安。

其人始起,以汉为名。

高考文言文《太平州学记》注释答案解析译文【教师讲评、学生自学版】阅读下列文言文,回答16--20题。

太平州学记宋张孝祥学,古也。

庙(庙宇,这里名词用作动词,建立文庙)于学以祀(祭祀)孔子,后世之制(制度)也。

阁(书阁,这里名词用作动词,修建书阁)于学以藏天子之书,古今之通义(普遍适用的道理与法则),臣子之恭(恭敬,谦逊有礼,这里形容词用作名词,谨守的职责)也。

当涂①于江、淮为名郡,有学也,无诵说(传述解说)之所;有庙也,无荐享(祭献,祭祀)之地;有天子之书,坎(低陷不平的地方,坑穴,这里名词用作动词,挖坑)而置(放置)之屋壁(房屋的夹墙)。

甲申秋,直秘阁(宋官名。

简称直秘。

淳化元年置,以京朝官充任。

掌秘阁事务。

元丰改制,并秘阁于秘书省,废直馆、直院等官,仅以直秘阁为贴职,并不经考试而任命,以示尊宠。

秘阁:北宋宋太宗端拱元年,在崇文院中堂建阁,称秘阁,收藏三馆书籍真本及宫廷古画墨迹等)王侯秬(jù)②来领(兼任)太守事,于是(当时这里。

于:介词,在。

是:代词,这里)方有水灾,尽坏堤防,民不粒食(没有一粒粮食吃)。

及冬,则有边事(边防事务,边境上的战事或争端),当涂兵之冲(兵家必争之地。

冲:要冲,交通要道),上下震揺。

侯下车(上任。

《后汉书·张衡传》:“衡下车,治威严,整法度。

”),救灾之政,备敌之略,皆有次叙(次第,顺序)。

饥者饱,坏者筑。

赤白囊③,昼夜至,侯一(都。

成语“一匡天下”:使天下的一切事情都得到纠正)以静填之。

明年(第二年)春,和议成,改元(每个年号开始的一年称元年。

新皇帝即位后,一般都要改变纪年的年号,称为“改元”。

同一皇帝在位时也可以改元,到了明代以后,才规定一帝一元,才有可能用年号来称呼皇帝)乾道,将释奠(古代在学校设置酒食以奠祭先圣先师的一种典礼)于学。

侯语教授沈瀛曰:“学如是!今吾州内外之事略定(稍定,大致已定。

略:大致。

司马光《资治通鉴·赤壁之战》:“今操芟夷大难,略已平矣。

新高考语文轮复习知识清单个常见文言实词的含义 (一)新高考语文轮复习知识清单个常见文言实词的含义在新高考中,语文考试对文言文的要求较高,需要考生具备一定的文言文基础。

在文言文中,实词是最基本的语言单位。

下面是文言实词中常见的一些词语及其含义。

一、动词1.行:走,移动,也可以表示做事、从事、执行等意义。

2.致:送达、达到。

3.遂:成功实现、达到目的,如“遂志”。

4.奉:遵从、侍奉,如“奉行”。

5.缘:由此引起,如“缘由”。

6.诱:引诱、劝说,如“诱敌”。

二、副词1.亦:也、同样。

2.乃:就是、即是、仅仅。

3.皆:都、均、全都。

4.俱:一齐、共同,如“俱往矣”。

5.徒:仅仅、不过,如“徒有其表”。

6.恍:模糊、不清楚,如“恍如隔世”。

三、形容词1.忽:突然、猛然,也可表示忽略。

2.久:长久的、长时间的,如“久居”。

3.净:完全、全部,如“净知”。

4.曲:弯曲、曲折、偏。

5.独:单独、独特、仅仅。

6.卒:突然、忽然,如“卒然”。

四、连词1.且:并且、而且。

2.然:但是、可是。

3.或:或者、或是。

4.既:既然、既是。

5.亦:也、同样。

6.若:如果、似乎。

以上就是新高考语文轮复习知识清单个常见文言实词的含义。

希望考生们能够认真掌握这些实词的含义,并在考试中灵活运用,取得高分。

同时,建议考生们在平时的学习中多读一些文言文的经典名著,以积累更为丰富的文言文知识。

2019全国高考语文真题文言文阅读汇编(7套含答案及解析)1.【来源】2019年高考真题——语文(浙江卷)古代诗文阅读(共40分)阅读下面的文言文,完成各题。

《宗子相①集》序(明)王世负呜呼!此广陵宗臣子相之诗若文。

武昌吴国伦传之,而吴郡王世贞为之序,曰:昔在建安,二曹龙奋,公转角立。

爱至潘陆衍藻,太冲修质,沈宋丽尔,必简岳岳,李杜并驱,龙标脱衔。

古之豪杰于辞者,往往志有所相合而不相下,气有所不相入而.相为用,则岂尽人力哉?盖亦有造物微旨矣。

日,余与李攀龙于鳞燕中游也,子相抉吴生暨天目徐生来。

子相才高而气雄,自喜甚,尝从吴一再论诗,不胜,覆酒盂,啮之裂,归而淫思竟日夕,至喀喀呕血也。

当其所极意,神与才傅,天窍自发,叩之冷然中.五声,而诵之爽然风露袭于腋而投于咽,然当其所极意而尤不已,则理不必天地有,而语不必千古道者,亦间离得之。

夫以于鳞.之材,然不敢尽斥矩镀②而创其好,即何论世贞哉?子相独时时不屑也,曰宁瑕无碱。

余则无以难.子相也。

诸善子相者,谓子相超津筏而上之;少年间是非子相者,谓子相欲途津而弃其筏。

然雅非子相指也。

充吾结撰之思,际吾才之界,以.与物境会。

境合则吾收其全瑜,不合则吾姑取其瑜而任瑕。

字不得累.句,句不得累篇,吾时时上弱,以次驰天下之中下者,有一不胜,而无再不胜,如是耳。

今其篇章其在,即使公、太冲、必简、龙标小自贬损,而附于诸贤之骥,子相甘之哉。

子相于文笔尤奇,第其力足以破冗腐,成一家言,夺今之耳观者,而大趣乃在北地李先生。

以子相之诗足无憾于法乃往往屈法而伸其才其文足尽于才乃往往屈才而就法而又不假年以没悲夫然县是不朽矣。

世之立功名、尚通显者,日讥善文士无毛发之用。

子相独不然。

为考功郎④有声,以不能附会..,非久出参⑤藩落。

属有岛寇事⑥,在席吏民,调兵食,规摹为.一方冠。

既又佐其案为儒生师帅。

比死,家祀而人哭之,则子相居恒不铎,谓:“麒麟风皇,宁能并鸡犬用乎?不得之,不能为圣世。

吾厌吾鸡犬,行去矣!”于鳞大赏之,为诗曰:“一为麟风言,三叹加飨食。

文言文常用实词解释文言文是中国古代的一种书面语言,其中包含了许多常用实词。

这些实词在文言文的阅读理解中起着重要的作用。

本文将对文言文常用实词进行解释,以帮助读者更好地理解和阅读文言文材料。

一、人称代词人称代词在文言文中广泛使用,用来代替特定的人或物。

常用的人称代词包括:“吾”、“尔”、“其”、“彼”等。

其中,“吾”用来代指说话人自己,“尔”用来代指对方,“其”用来指代第三人,而“彼”则表示离说话人较远的人或事物。

二、动词动词是文言文中非常重要的词汇,用来表示动作或状态。

常见的动词包括:“行”、“来”、“去”、“言”、“受”等。

这些动词在文言文中通常有着特定的含义,需要根据上下文进行理解。

三、形容词形容词用来描述人、事、物的性质、特征或状态。

文言文中常用的形容词有:“美”、“善”、“强”、“恶”等。

这些形容词在文言文中可以独立使用,也可以和其他词语搭配使用,增强描述的力度和准确性。

四、名词名词是指事物的名称或代词。

文言文中常见的名词包括:“人”、“物”、“天”、“地”等。

这些名词在文言文中起着实用性的作用,用来指代实际存在的人、物或概念。

五、副词副词在文言文中用来修饰动词、形容词或其他副词,表示程度、方式、时间等。

常见的副词有:“众”、“亦”、“已”、“复”等。

这些副词在句子中往往起到连接和修饰的作用,帮助读者理解作者的意图。

六、连词连词用来连接句子或词语,使句子结构更加完整。

文言文中常见的连词有:“而”、“乃”、“若”、“则”等。

这些连词在文言文中起到连接上下文和衔接语义的作用,使整篇文章的逻辑关系更加清晰。

七、量词量词用来表示数量或计算单位。

在文言文中,量词常用的有:“千”、“百”、“万”、“斤”等。

这些量词在描述数量时,需要与名词搭配使用,形成具体的数量概念。

八、介词介词用来表示事物之间的关系或位置。

文言文中的常用介词有:“于”、“与”、“自”、“至”等。

这些介词在句子中起到状语或定语的作用,帮助读者理解句子的结构和语义。