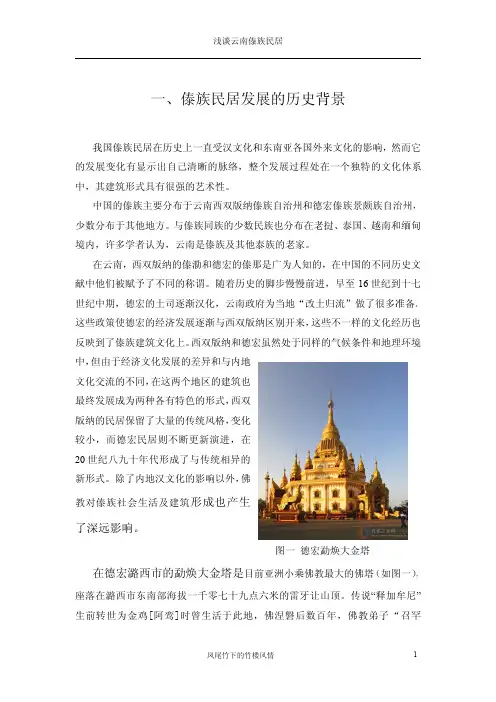

浅谈云南少数民族建筑

- 格式:ppt

- 大小:1.97 MB

- 文档页数:19

云南少数民族的建筑一说到云南少数民族的建筑,最为有名建筑有丽江古城、红河哈尼梯田、金马碧鸡坊、云南大学图书馆等云南标志性建筑。

云南,简称云(滇),位于中国西南的边陲,省会昆明。

云南的简称是滇或云,是人类文明重要发祥地之一。

生活在距今170万年前的云南元谋人,是截至2013年为止发现的中国和亚洲最早人类。

以下是为建筑人士整理相关云南建筑资料,具体内容如下:云南少数民族的建筑金马碧鸡坊金马碧鸡坊简介:金马碧鸡坊位于昆明市中心三市街与金碧路汇处,高12米,宽18米,雕梁画栋精美绝伦,东坊临金马山而名为金马坊,西坊靠碧鸡山而名为碧鸡坊,是昆明的象征。

金马碧鸡坊始建于明朝宣德年间,至今已有近四百年的历史。

当太阳将落,余辉从西边照射碧鸡坊,它的倒影投到东面街上;同时,月亮则刚从东方升起,银色的光芒照射金马坊,将它的倒影投到西边街面上;两个牌坊的影子,渐移渐近,最后互相交接。

这就是60年才会出现一次的金碧交辉的奇观。

相传,清道光年间,这个奇观曾经出现过一次。

由于地球、月亮、太阳运转的角度关系,这样的景,要 60年才能出现一次。

金马碧鸡坊的设计体现了古代云南人对数学、天文学和建筑学方面的造诣。

原金马碧鸡坊于10年动乱中被拆毁,现有的金马碧鸡坊是1998年在原址按原风格重建的。

云南少数民族的建筑金马碧鸡坊金马碧鸡坊文化象征:明末担当和尚曾赋诗:一关在东一关西,不见金马见碧鸡。

相思面对三十里,碧鸡啼时金马嘶。

金马、碧鸡二坊曾是昆明城内人文景观和城市的标志。

位于昆明城传统中轴线的南端,即今天金碧路与正义路交叉口,始建于明代宣德年间。

东为金马坊,西为碧鸡坊,二坊相隔约数十米,均为门楼式木构牌坊,飞檐翘角,与忠爱坊鼎足而立形成品字三坊。

金马、碧鸡二坊建成后,屡遭兵燹,又多次重建。

光绪十年(1884年)云贵总督岑毓英主持重建的金马碧鸡坊,在上个世纪六十年代后期被拆除。

旧时,金碧交辉曾是昆明的八景之一。

1998年,在金碧路改扩建过程中,昆明市人民政府再次重建金马碧鸡二坊。

xx少数民族住房情况云南民族众多,地理和气候条件多样,使云南民族民居建筑显得多姿多彩。

各式各样、五光十色的民族民居,外有奇丽的风貌,内有智慧的技艺,引人注目,形成了云南突出的民族民居文化。

云南各地的民居建筑具有浓厚的民族色彩和特点,同一地区居住的不同民族的建筑各有千秋,不同地区同一民族的建筑也大不相同。

云南的少数民族建筑有多元性、丰富性、原生性等特点。

从建筑样式来说更是丰富多彩:有平顶的,例如哈尼族的“土掌房”;有吊脚的,例如傣族、景颇族的“竹楼”;有分层的,例如傈僳族的“木楞房”等,建筑原料基本都是就近取材。

各民族都有自己的信仰和风俗习惯,他们传承着民族特色,但作为建筑,又更多受地理条件、建筑材料、工程技术的影响,这使得建筑的民族性和地域性产生了相互交叉的复杂关系。

在少数民族聚居的地方,各少数民族有自己独特的建筑样式,住房类型都是统一的,沿袭自己民族几千年来的风格;在少数民族杂居的地方,各少数民族相互交流、相互吸取,由此衍生出许多新的建筑样式。

此外,少数民族建筑随汉文化的传入而不断改变。

一方面,很多民族在吸取汉族建筑风格和技术后,结合本地的自然条件和本民族的生活习俗,逐步建立和发展了自己特有的民居建筑。

另一方面,受各种条件的制约和影响,各民族的民居建筑仍以木楞房、土掌房、竹楼作为基本的住房,历经几千年不变,只是在工艺和技术上逐步改进。

所以,现在我省大部分的少数民族住房仍保留着传统的建筑样式,部分受汉族影响较大的地区,加之经济状况的不断改善,建起了和汉族相同的平顶式楼房,但仍然保持着本民族的生活习俗和宗教信仰。

总之,目前云南少数民族的住房条件有了很大改善,样式更加实用美观,居住环境更加宜人。

(一)彝族云南的彝族人口众多、分布较广,基本上各县市都有分布,尤以楚雄、红河州的哀牢山区、乌蒙山区和滇西北小凉山一带比较集中。

彝族不同支系、不同地区的民居样式各不相同,与当地的居住现状密切相关。

彝族的村寨多选在地势险要的高地、斜坡或靠近河谷的向阳坡地,彝族的住房大多是土木结构,低矮无窗,阴暗而潮湿。

云南少数民族民居建筑开发研究在挖掘民族文化旅游的今天,民居建筑作为一个重要的独立版块成为民俗文化研究的重点。

本文研究以丽江纳西族传统民居为研究对象。

对民居中普遍存在的朴素的生态因子加以合理的分析和运用,对传统民居在村落选址、空间布局、建造技术、建筑装饰等方面的生态环境特点进行较为深入的研究,发掘隐含于传统民居建筑技巧和美学理念中的古代基本的哲学观,和朴素的生态精神。

本研究旨在挖掘我省少数民族生态文化的同时,探讨纳西族传统民居的生态精神在当今旅游业发展大环境中的开发和利用,尤其是对其现状和走向的借鉴意义。

“建筑是用石头写成的历史,民居是社会历史的活化石”。

民居是人类生存和发展过程中的创造物,是人类物质文明和精神文明的结晶和人类文明发展进步的重要见证者,它最直接地反映着各历史时期人类的生活状况及经济、体制、生产关系等社会状况,因而也是民族文化与地域文化的典型体现,所以对现存的民居建筑的研究和科学合理的开发在有利于促进现代旅游业的发展的同时还有利于我国古代建筑文化的传承和保护,这也符合我国建设资源节约型、环境友好型社会的基本要求。

尤其少数民族民居具有完整的原始住屋特性,堪称建筑的“活化石”,具有珍贵的历史文化价值、经济开发价值和研究价值。

一、云南少数民族民居建筑概况在云南这个少数民族聚居的地方,建筑史往往也是悠久民族史的深刻反映,所以在挖掘民族文化旅游的几天,建筑文化便作为一个重要的独立版块成为民俗文化研究的重心。

就云南少数民族民居而言、基本情况如下:(一)干栏式建筑一般是用竖立的木桩或竹桩构成高出地面的底架,底架上有大小梁木承托的悬空的地板,其上用竹木、茅草等建造住房。

干栏式建筑上面住人,下面饲养牲畜。

在云南分布很广,现主要流行于居住在滇西德宏、澜沧江下游亚热带地区的傣、德昂、景颇、拉祜和佤族当中。

云南各民族的干栏式建筑也各有特色,如傣族的竹楼,傈僳族的“千脚落地屋”,景颇族的“矮脚长屋”,壮族的“吊脚楼”,德昂族、佤族的具有弧形屋面的干栏式住房等。

云南地方文化人文学院广告学2012022111唐晓华浅谈云南纳西族建筑风格特色摘要:一个民族的建筑也是一个特定民族、特定地域的文化的具体表现,它的产生基于特定历史的物质文化、精神文化水平及其需要,最开始突出的是实用性和功能性,其后才越来越注重审美性、文化性。

居住建筑作为人类生产、生活的主要场所,自然也成为各种民俗文化活动的空间和场所,本身也构成民俗环境的一部分,由此反映出一个民族、地方所独具的文化色彩。

关键词:建筑文化纳西族住宅一、住宅篇分传统住宅和现代住宅两种,前者以“木楞房”为代表,后者以“三房一照壁”为代表。

这两种房屋的建造在风水信仰观念上是不一样的。

主要由正房、厢房、倒座,厦子、天井、门楼、围墙等几个部分组成。

布局形式有三坊一照壁、一进两院、两坊拐角、四合院,其中以三坊一照壁为主。

经济困难的人家,也有修建“两坊房”和“一坊房”的,待经济好转之后,再逐步扩充。

三坊一照壁,即主房一坊,左右厢房二坊、加上主房对面的照壁,合围成一个三合院。

1、正房正房是整个院落中的主体建筑,屋顶最高,体量最大,基本以土木或砖木结构的楼房为主,一般是高约6~75米的两层楼房。

一般以三间为主,中间称为堂屋,陈设有正墙对联或家训,正面靠墙放一张万卷桌,前设八仙桌,两边放置太师椅,过年过节时在八仙桌上供奉有祖先牌位。

堂屋又称为中堂,是全家聚会、、举行礼仪、接待客人的处所,地位最为显贵。

鲁迅先生说,在中国要搬动一张桌子都要发生流血冲突。

说的是祖制历来如此,要轻易改动,绝非易事。

两边房间主要作为长辈的卧室,纳西语称为“钻”,意为与堂屋相隔。

2、厢房厢房位于正房的两边,地位仅次于正房,一般作为晚辈的住处或书房,三间为主,分为楼房与平房两种,高度要低于正房。

3、厦子:指正房前廊,一般宽三至五米,介于堂屋与天井之间,不像堂屋那样神圣、不像卧室那样私密,也不像天井那样暴露,采光较好,最少束缚,所以成为日常生活的主要活动场所。

纳西话有句“喜余漫展余”,漫展就是厦子,意为前廊厦子是一家中最惬意,最适合起居的地方。

西部民居采风 (三)辛克靖云南少数民族建筑艺术云南历史文化悠久,在旧石器时代有元谋猿人。

新石器时代,云南大部分地区就有各族的先民活动。

公元前1260年左右商代新石器文化遗址证明,当时已形成一个较大的村落,人们已会建造简单的木构架房屋。

风格各异的建筑结构云南各少数民族传统木结构,有抬梁、穿斗、井干、人字木屋架,密梁平顶五种。

抬梁,穿斗式木构架为白族,彝族,纳西族所采用,如白族,纳西族的 三坊一照壁 即三合院, 四合五天井 ,即由四坊组成的四合院。

较大住宅则由几个三合院或四合院纵向或横向组成重院,彝族、哈尼族也大体相同。

人字木屋架为傣族竹楼中所用,密梁平顶用于土掌房,受汉族影响的白族、彝族、纳西族、哈尼族民居,与汉族建筑一样能做到建筑功能、结构和艺术的统一。

傣族、景颇族、德昂族、布朗族、基诺族为干阑式建筑结构,呈现出通透,灵活的建筑风格。

彝族、哈尼族,全部或局部采用土掌房,用毛石脚,夯土或土坯墙,密梁铺草抹泥楼面,平屋顶结构,房屋组合符合地形,高低错落,朴素优美,富于变化。

呈现出深厚朴实的建筑风格。

采用平房的佤族、拉祜族民居用土坯墙或竹笆墙草顶,呈现出原始粗犷的建筑风格。

井干式民居建筑,是古代井干式建筑形式的残余,多为居于高山林区的少数纳西族、傈僳、普米族、独龙族、藏族和彝族采用。

可就地取材,不受经济条件限制,施工简单,利于抗震,是一种用木头叠起来的木楞房,如张衡 西京赋 , 井干叠而百层 ,这种建筑具有原始、古朴、粗放的建筑风格。

一颗印 民居建筑,是以天井为中心,由正房、东西厢房(俗称单房)及入口门廊组成封闭的四合院。

瓦顶、土墙平面和外观方方如印,故称 一颗印 。

正房三间,两层,前有单层廊(称抱厦),构成重檐屋顶。

两边耳房为二层,吊厦式,称 三间两耳 ,主房屋顶稍高,双坡硬山式。

厢房屋顶为不对称的硬山式,分长短坡,长坡坡向内院,在外墙处,作一小转折成短坡,坡向墙外。

所有房间均朝向天井采光通风,外墙多不开窗,仅在云南彝族一颗印民居二楼有个别小窗,形成封闭式的外端,前围墙颇高,常达厢房上屋檐口,围墙正中立一大门。

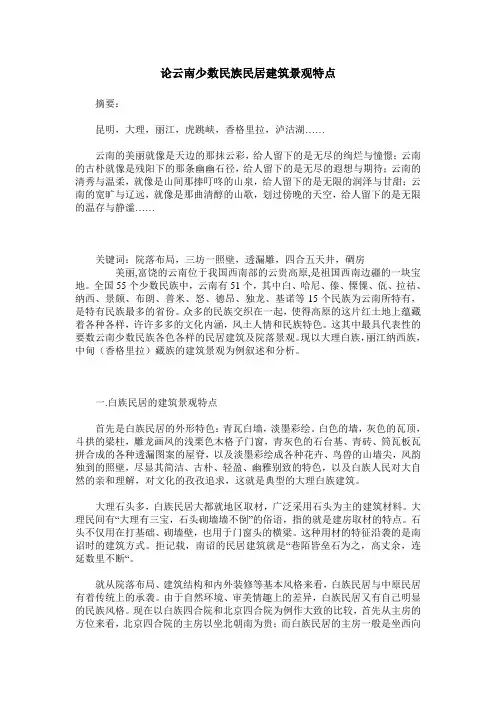

论云南少数民族民居建筑景观特点摘要:昆明,大理,丽江,虎跳峡,香格里拉,泸沽湖……云南的美丽就像是天边的那抹云彩,给人留下的是无尽的绚烂与憧憬;云南的古朴就像是残阳下的那条幽幽石径,给人留下的是无尽的遐想与期待;云南的清秀与温柔,就像是山间那捧叮咚的山泉,给人留下的是无限的润泽与甘甜;云南的宽旷与辽远,就像是那曲清醇的山歌,划过傍晚的天空,给人留下的是无限的温存与静谧……关键词:院落布局,三坊一照壁,透漏雕,四合五天井,碉房美丽,富饶的云南位于我国西南部的云贵高原,是祖国西南边疆的一块宝地。

全国55个少数民族中,云南有51个,其中白、哈尼、傣、傈僳、佤、拉祜、纳西、景颇、布朗、普米、怒、德昂、独龙、基诺等15个民族为云南所特有,是特有民族最多的省份。

众多的民族交织在一起,使得高原的这片红土地上蕴藏着各种各样,许许多多的文化内涵,风土人情和民族特色。

这其中最具代表性的要数云南少数民族各色各样的民居建筑及院落景观。

现以大理白族,丽江纳西族,中甸(香格里拉)藏族的建筑景观为例叙述和分析。

一.白族民居的建筑景观特点首先是白族民居的外形特色:青瓦白墙,淡墨彩绘。

白色的墙,灰色的瓦顶,斗拱的梁柱,雕龙画凤的浅栗色木格子门窗,青灰色的石台基、青砖、筒瓦板瓦拼合成的各种透漏图案的屋脊,以及淡墨彩绘成各种花卉、鸟兽的山墙尖,风韵独到的照壁,尽显其简洁、古朴、轻盈、幽雅别致的特色,以及白族人民对大自然的亲和理解,对文化的孜孜追求,这就是典型的大理白族建筑。

大理石头多,白族民居大都就地区取材,广泛采用石头为主的建筑材料。

大理民间有“大理有三宝,石头砌墙墙不倒”的俗语,指的就是建房取材的特点。

石头不仅用在打基础、砌墙壁,也用于门窗头的横梁。

这种用材的特征沿袭的是南诏时的建筑方式。

拒记载,南诏的民居建筑就是“巷陌皆垒石为之,高丈余,连延数里不断“。

就从院落布局、建筑结构和内外装修等基本风格来看,白族民居与中原民居有着传统上的承袭。

云南少数民族建筑文化云南是中国少数民族聚集最多的省份之一,拥有丰富多样的少数民族建筑文化。

这些建筑以其独特的风格和精湛的工艺而闻名,展现了少数民族丰富的历史、文化和民俗特色。

1. 彝族建筑文化彝族是云南省最大的少数民族之一,其建筑风格独特。

彝族传统建筑通常采用木结构,建筑形式多样,包括木楼、木板房和土楼等。

其中,彝族土楼是最具代表性的建筑形式之一。

土楼通常由土坯、石头和木材构建而成,外观呈圆形或方形,内部分为多层,每层都有不同的功能,如居住、储藏和集会等。

土楼不仅具有强大的防御功能,还展示了彝族人民的智慧和建筑技巧。

2. 白族建筑文化白族是云南省另一个重要的少数民族,其建筑文化也非常独特。

白族建筑以白族传统民居“三坊一照壁”为代表。

三坊一照壁是指由三个主要建筑组成的庭院式住宅,分别为前坊、中坊和后坊,中间是一道高大的照壁。

这种建筑形式体现了白族人民对家庭和社区的重视,同时也展示了他们对对称和美学的追求。

3. 傣族建筑文化傣族是云南省南部的主要少数民族之一,其建筑风格独特而精美。

傣族传统建筑以木结构为主,建筑形式多样,包括木楼、木板房和竹楼等。

傣族木楼是最具代表性的建筑形式之一,通常由多层组成,每层都有不同的功能,如居住、储藏和祭祀等。

傣族建筑注重细节和装饰,常常使用彩色的壁画和雕刻,展示了傣族人民的艺术才华和审美追求。

4. 哈尼族建筑文化哈尼族是云南省西部的主要少数民族之一,其建筑文化独特而富有特色。

哈尼族传统建筑通常采用木结构,建筑形式多样,包括木楼、木板房和土楼等。

哈尼族土楼是最具代表性的建筑形式之一,通常由土坯和石头构建而成,外观呈圆形或方形,内部分为多层,每层都有不同的功能,如居住、储藏和集会等。

土楼不仅具有防御功能,还展示了哈尼族人民的智慧和建筑技巧。

5. 布朗族建筑文化布朗族是云南省西部的一个少数民族,其建筑文化独特而精美。

布朗族传统建筑以木结构为主,建筑形式多样,包括木楼、木板房和竹楼等。

云南少数民族传统民居的建筑艺术特色与传承元素摘要:云南少数民族的传统民居是伴随着时代变迁、社会经济发展而来的。

具有保存和传承民族文化的重大历史任务,同时,它的民居特征也是探索云南传统少数民族民居在新时期的保护与改造中的重大突破。

鉴于此,本文首先对云南少数民族传统民居进行概述,其次提出云南少数民族传统民居的建筑特色,最后探讨云南少数民族传统民居的传承与保护。

关键词:云南少数民族;传统民居;建筑特色;传承保护云南民族历史源远流长,民族众多,地形特殊,形成了具有浓郁民族特色的民宅建筑风格。

在新时期,随着新农村建设的不断深入,特别是近几年脱贫攻坚“两不愁,三保障”中的住房保障易地扶贫搬迁抗震民居建设,加剧了民居建设的新高潮,加之各种外部环境的影响,云南的传统少数民族住宅已不能适应当地居民的居住要求,“特色化”的传统住宅逐步被“规范化”所替代,正在走向消亡的危机境地。

具有鲜明民族特征的民宅,是我国丰富的民族文化遗产,所以,在云南民族传统民居的基础上,对其进行合理的保护与继承,已成为当务之急。

一、云南少数民族传统建筑元素(一)云南特有风情设计是一种文化与科技相融合的产品,而这两者都是文化的一部分。

文化是人类在历史的发展进程中,在一定的历史条件下,在物质和精神两个层面上产生的、不可逆转的传承。

建筑装潢也带有浓厚的民族特色,比如纳西族的大门上精美的青铜门闩,以及精美的雕刻工艺制作的灯饰。

云南少数民族传统民居的一个突出特征是其特有的环境和艺术气氛,在传统民居的设计中,民间匠人放弃了陈旧的设计手法和原理,根据当地的实际情况,就地取材,因材施艺,使建筑材料的颜色和纹理都保留了原有的风格[1]。

(二)云南少数民族多元化建筑云南少数民族聚落的传统建筑,包括汉族、彝族、傣族与哈尼族,以及纳西族、白族、藏族等多种文化。

虽然然一代又一代的艺术家和设计者都在努力地想要跳出传统的影子,去建立自己独特的艺术形象,但是,传统的影子却始终跟随着他们,无处不在。

纳西传统木构架建筑营造研究及实践纳西族是中国云南省的一个少数民族,其传统木构架建筑以其特殊的设计和建造技术而闻名。

近年来,对纳西传统木构架建筑的研究和实践得到了广泛关注。

纳西传统木构架建筑是一种独特的建筑形式,它采用木材作为主要结构材料,利用传统的木工技术进行构造,具有较高的抗震性能和环境适应能力。

在建造过程中,纳西人采用了许多特殊的技术,如榫卯结构和斗拱技术,以增加建筑的稳定性和耐久性。

同时,他们还注重建筑的美学价值,通过精湛的雕刻和彩绘技术,使建筑物展现出纳西族独特的文化特色。

在纳西传统木构架建筑的研究方面,学者们对其建筑技术和文化背景进行了深入的探索。

他们通过对传统建筑遗址的考古发掘和实地调查,收集了大量有关纳西传统木构架建筑的数据和文献资料。

通过对这些材料的分析和研究,他们逐渐揭示了纳西传统木构架建筑的建造原理和技术特点,并提出了许多有关保护和传承传统建筑的建议。

此外,一些建筑师和工匠也开始尝试在实践中复兴纳西传统木构架建筑。

他们通过学习传统的建筑技术和工艺,结合现代建筑材料和技术,设计和建造了一些新的纳西传统木构架建筑。

这些新建筑既保留了传统建筑的特点,又具有现代化的功能和美学价值。

这些实践不仅丰富了纳西传统木构架建筑的发展,也为保护和传承纳西传统文化做出了贡献。

纳西传统木构架建筑的研究和实践对于保护和传承纳西族的文化遗产具有重要意义。

通过深入研究其建筑技术和文化背景,我们可以更好地理解纳西传统木构架建筑的价值和意义。

同时,通过实践中的创新和探索,我们可以为纳西传统木构架建筑的发展提供新的思路和方法。

在今后的工作中,我们应继续加强对纳西传统木构架建筑的研究和实践,为保护和传承纳西族的文化遗产做出更大的贡献。

云南少数民族传统民居的建筑特色与传承保护悠久的民族历史与独特的地貌特征造就了云南少数民族具有浓厚民族风情和地方特色的传统民居建筑样式。

新时代背景下,由于新农村建设趋势的持续蔓延以及种种其他外来因素的影响,云南少数民族传统民居由于无法满足居住者日益变化的生活水平和居住需求,传统民居的“特色化”逐渐被“规范化”取代,正面临着消失的危险处境。

拥有民族特色的传统民居是我国丰富民族文化遗产的一部分,同时也是世界建筑文化的重要组成部分,因此基于云南少数民族传统民居的特色对其进行保护和传承是一项亟待解决的时代任务。

一、云南少数民族传统民居概况1.自然与人文环境位于纬度低、海拔高的高原山区的云南拥有稀薄的大气层、充足的阳光和清新的空气,长时间的日照给它带来了丰富的太阳能资源,山高谷深的地理环境也对它的交通和经济发展造成了一定阻碍。

气候特征是构成云南少数民族聚居地独特民居风景的重要因素,由于云南大部分地区为高原型季风气候,日温差大且年温差小,因此在传统民居建设时需要考虑到采光和保温问题,充沛的降水使得传统民居非常重视排水问题。

独特的自然环境造就了独特的人文环境,在云南少数民族聚居地,居住的地方多为富有特色的传统民居和聚落场所,但也有一部分人住在新民房中,人们主要从事传统农耕生产,部分地区从事旅游服务,总体生活水平比较低。

2.云南少数民族传统民居传承保护的影响因素现阶段,云南少数民族传统民居的传承保护主要受到以下几个方面因素的影响,即自然因素、社会因素和民居设计缺陷因素。

由于云南部分少数民族地区的传统民居采用的是砖木结构,这种材质很容易受到风雨吹淋、虫蚁蛀腐的摧残,在年久失修后大多已经呈现摇摇欲坠之势,且洪水、雷击等自然灾害也可能对其造成毁灭性的破坏。

社会因素体现在云南少数民族地区人们由于风俗习惯等原因以及文物保护意识的缺乏,对传统民居不加爱护导致其毁坏严重,且随着人口剧增和经济的发展,居住环境也受到了影响,拥挤杂乱的环境增加了传统民居损坏和倒塌的风险。

云南少数民族特色建筑云南少数民族的建筑可谓丰富多彩,单从建筑的样式来说:有平顶的,例如哈尼族的“土掌房”;有吊脚的,例如傣族、景颇族的“竹楼”;有分层的,例如宁菠纳西族和怒江傈僳族的“木楞房”;还有白族、彝族由重檐瓦房发展形成的“三坊一照壁”、“四合五天井”以及彝族的“一颗印”等等。

云南民族众多,地理和气候条件多样,是云南民族的民居建筑显得多姿多彩。

各式各样、五光十色的民族民居,外有奇异的风貌,内有智慧的技艺,引人注目,形成了云南突出的民居文化。

哈尼族“土掌房”土掌房是土木结构的平顶房,在土基墙或土夯墙上搭木楞,木楞上盖柴草,柴草上铺一层泥土,捶实抹平,构成平坦光滑的屋顶。

云南省红河哈尼族土掌房楼房是正房,三开间。

土墙土顶,高低错落,敦厚朴实。

平面屋顶做晒场。

正房两屋三开间,底层中间为堂屋,左右是卧室,或一边卧室一边厨房。

云南省红河哈尼族土掌房楼层存放粮食(楼面也是土质)。

正房有的建廊有的无廊,廊子一般是单层。

平房是单层一至二间,依人口多寡,分别做卧室或供厨房杂用。

云南省红河哈尼族土掌房厢房屋顶和正房屋顶都做晒场,晾晒农作物。

正房楼层有门,通向厢房屋顶。

厢房后有梯子通向正房屋顶。

土掌房住宅有四大优点:1.云南省红河哈尼族土掌房为土墙土顶,朴实大方,屋顶土屋厚约20厘米,具有一定的隔热保暖作用。

云南红河州南部夏季烈日炎炎,土掌房下凉爽宜人,冬季又起到保暖作用。

2.云南省红河哈尼族土掌房屋顶可作粮食晒场及瓜果粮草的储存地,方便使用。

3.土掌房建材以土和少量木柴、草为主,就地取材,造价低廉。

4.云南省红河哈尼族土掌房结构简单,易建造维修。

傣族“竹楼”粗竹子做房子的骨架,竹编篾子做墙体,楼板或用竹篾,或用木板,屋顶铺草,主柱有24条。

所以竹楼用料简单,施工方便而且迅速。

因为这里每年雨量集中,常发洪水,楼下架空,墙又为多空隙的竹篾,所以很利于洪水的通过。

傣族的竹楼,下层四面空旷,每晨当牛马出栏时,便将粪便清除,使整日阳光照射,住位于上层的人,不致被秽气熏蒸。

西部民居采风 (三)辛克靖云南少数民族建筑艺术云南历史文化悠久,在旧石器时代有元谋猿人。

新石器时代,云南大部分地区就有各族的先民活动。

公元前1260年左右商代新石器文化遗址证明,当时已形成一个较大的村落,人们已会建造简单的木构架房屋。

风格各异的建筑结构云南各少数民族传统木结构,有抬梁、穿斗、井干、人字木屋架,密梁平顶五种。

抬梁,穿斗式木构架为白族,彝族,纳西族所采用,如白族,纳西族的 三坊一照壁 即三合院, 四合五天井 ,即由四坊组成的四合院。

较大住宅则由几个三合院或四合院纵向或横向组成重院,彝族、哈尼族也大体相同。

人字木屋架为傣族竹楼中所用,密梁平顶用于土掌房,受汉族影响的白族、彝族、纳西族、哈尼族民居,与汉族建筑一样能做到建筑功能、结构和艺术的统一。

傣族、景颇族、德昂族、布朗族、基诺族为干阑式建筑结构,呈现出通透,灵活的建筑风格。

彝族、哈尼族,全部或局部采用土掌房,用毛石脚,夯土或土坯墙,密梁铺草抹泥楼面,平屋顶结构,房屋组合符合地形,高低错落,朴素优美,富于变化。

呈现出深厚朴实的建筑风格。

采用平房的佤族、拉祜族民居用土坯墙或竹笆墙草顶,呈现出原始粗犷的建筑风格。

井干式民居建筑,是古代井干式建筑形式的残余,多为居于高山林区的少数纳西族、傈僳、普米族、独龙族、藏族和彝族采用。

可就地取材,不受经济条件限制,施工简单,利于抗震,是一种用木头叠起来的木楞房,如张衡 西京赋 , 井干叠而百层 ,这种建筑具有原始、古朴、粗放的建筑风格。

一颗印 民居建筑,是以天井为中心,由正房、东西厢房(俗称单房)及入口门廊组成封闭的四合院。

瓦顶、土墙平面和外观方方如印,故称 一颗印 。

正房三间,两层,前有单层廊(称抱厦),构成重檐屋顶。

两边耳房为二层,吊厦式,称 三间两耳 ,主房屋顶稍高,双坡硬山式。

厢房屋顶为不对称的硬山式,分长短坡,长坡坡向内院,在外墙处,作一小转折成短坡,坡向墙外。

所有房间均朝向天井采光通风,外墙多不开窗,仅在云南彝族一颗印民居二楼有个别小窗,形成封闭式的外端,前围墙颇高,常达厢房上屋檐口,围墙正中立一大门。

云南,是中国少数民族最多的省份,全国有56个民族,云南除汉族外,人口在4000人以上的还聚居着25个民族,这些民族分别是:彝、白、哈尼、壮、傣、苗、傈僳、回、拉祜、佤、纳西、瑶、藏、景颇、布依、普米、怒、阿昌、德昂、基诺、水、蒙古、布朗、独龙、满。

全省少数民族人口占总人口的近1/3。

云南少数民族建筑文化云南少数民族建筑文化的特征云南少数民族的建筑具有多元性、丰富性、原生性以及景观独特性等文化特征,既反映了各族人民与自然环境的和谐,也反映了个民族历史上不同的社会形态和家庭结构,还反映了各民族的文化类型、文化差异、审美心理、宗教信仰以及对外来文化的兼收并蓄。

云南民族的建筑是各族人民智慧和创造力的象征,是一份厚重傈僳族而珍贵的文化历史遗产。

云南民族众多,地理和气候条件多样,是云南民族的民居建筑显得多姿多彩。

各式各样、五光十色的民族民居,外有奇异的风貌,内有智慧的技艺,引人注目,形成了云南突出的民居文化。

云南各地都有民居建筑。

宁蒗纳西族、怒江傈僳族的“木楞房”,还有元江哈尼族的“蘑菇房”西双版纳傣族、景颇族的竹楼等,大力等地的白族、彝族由重檐瓦房发展形成的“三坊一照壁”、“四合五天井”以及彝族的“一颗印”等。

在结构、布局、装饰、工艺等方面都形成了自己典型化和规范化的风格,具有浓厚的民族色彩和地方特点。

具有悠久历史的竹楼、土掌房、木楞房随汉文化的饿不断传人而不断改变。

我们对于这些变化,一般将其原因概括为两个方面:一方面,很多民族在吸取汉族建筑风格和技术后,结合本地、本民族的自然条件和生活习俗,逐步创建、发展了有自己特色的民居建筑。

另一方面,受自然条件、生活习俗、经济文化、历史传统的制约和影响。

各民族的民居仍以木楞房、土掌房、竹楼等作为基本的住房,历经几千年不变,只是在工艺和技术上逐步改进。

经过多年的演变,重檐式瓦房成了多元文化结合的典型民居彝、白族更是在此基础上发展形成的“三坊一照壁”、“四合五天井”、“六合同春”等壮丽、舒适、体现工艺类的住房,并经历千年以上,具有悠久民族传统的住宅。

云南少数民族建筑文化的特征云南少数民族建筑文化的特征云南少数民族的建筑具有多元性、丰富性、原生性以及景观独特性等文化特征,既反映了各族人民与自然环境的和谐,也反映了个民族历史上不同的社会形态和家庭结构,还反映了各民族的文化类型、文化差异、审美心理、宗教信仰以及对外来文化的兼收并蓄。

云南民族的建筑是各族人民智慧和创造力的象征,是一份厚重傈僳族而珍贵的文化历史遗产。

云南民族众多,地理和气候条件多样,是云南民族的民居建筑显得多姿多彩。

各式各样、五光十色的民族民居,外有奇异的风貌,内有智慧的技艺,引人注目,形成了云南突出的民居文化。

云南各地都有民居建筑。

宁蒗纳西族、怒江傈僳族的“木楞房”,还有元江哈尼族的“蘑菇房”西双版纳傣族、景颇族的竹楼等,大力等地的白族、彝族由重檐瓦房发展形成的“三坊一照壁”、“四合五天井”以及彝族的“一颗印”等。

在结构、布局、装饰、工艺等方面都形成了自己典型化和规范化的风格,具有浓厚的民族色彩和地方特点。

具有悠久历史的竹楼、土掌房、木楞房随汉文化的饿不断传人而不断改变。

我们对于这些变化,一般将其原因概括为两个方面:一方面,很多民族在吸取汉族建筑风格和技术后,结合本地、本民族的自然条件和生活习俗,逐步创建、发展了有自己特色的民居建筑。

另一方面,受自然条件、生活习俗、经济文化、历史传统的制约和影响。

各民族的民居仍以木楞房、土掌房、竹楼等作为基本的住房,历经几千年不变,只是在工艺和技术上逐步改进。

经过多年的演变,重檐式瓦房成了多元文化结合的典型民居彝、白族更是在此基础上发展形成的“三坊一照壁”、“四合五天井”、“六合同春”等壮丽、舒适、体现工艺类的住房,并经历千年以上,具有悠久民族传统的住宅。

一、云南少数民族建筑的多元性云南少数民族建筑的多元性主要体现在三个方面:文化构成、地理经济和信仰及意识形态。

与中原地区自先秦以来形成比较明确、清晰的文化传统相比,云南少数民族的文化构成有明显的特点。

云南地区白族民居营建工法的演绎与传承云南地区是白族的主要聚居地之一,白族是云南省特色少数民族之一,拥有自己独特的文化和民居建筑工法。

白族民居营建工法的演绎与传承是保护和传承白族文化的重要方面。

白族民居建筑的特点是多层建筑,以木质结构为主,具有独特的民族风格和地方特色。

白族民居的建筑工法主要有以下几个方面的内容:首先是选材。

白族民居建筑主要选用当地的松木、柳条、竹子等材料,这些材料具有稳定性和适应当地气候的特点。

其次是结构。

白族民居的建筑结构主要分为底层、主层和顶层三个部分。

底层主要用于存放粮食和家禽家畜,主层是居住区域,顶层则用于晾晒物品和遮阳。

整个建筑结构采用了悬台、飞檐和斗栱等特色构件,使建筑更加稳固和美观。

再次是建筑技术。

白族民居建筑的主要技术包括木结构拼接、榫卯连接和竹编技艺等。

木结构拼接使用传统的手工艺,将木材按照一定的顺序和角度连接起来,使屋檐等部分更加牢固和美观。

榫卯连接则是将木材的凹槽和凸榫相互嵌入,使结构更加稳定。

竹编技艺则应用在墙壁和屏风等装饰上,使建筑更加具有特色。

最后是装饰。

白族民居建筑的装饰主要采用了彩画和木雕等技艺。

彩画主要是对屋檐和门窗进行绘制,使用了大量的红黑两色,寓意吉祥和繁荣。

木雕则主要用于墙壁和楼梯等部分的装饰,通过雕刻出各种花鸟和人物图案,使建筑更加具有艺术性和文化内涵。

白族民居营建工法是白族文化的重要组成部分,其演绎与传承对于保护和传承白族文化具有重要意义。

一方面,通过继承和传承传统的建筑技术和材料选用,可以保持白族民居建筑的原始风貌和独特特色,使其能够更好地适应当地的气候和环境。

通过对建筑装饰和绘画等方面的传承,可以使白族民居建筑更加具有艺术性和文化内涵,增强人们对白族文化的认同感和自豪感。

要实现白族民居营建工法的演绎与传承,需要采取以下一些措施。

加强对传统建筑工法和技艺的研究和调查。

了解白族民居建筑的特点和历史演变,为传承做好准备。

推动传统建筑工法和技艺的传承。