云南少数民族的建筑

- 格式:docx

- 大小:19.39 KB

- 文档页数:5

云南民族建筑云南民族建筑云南民族建筑云南民族建筑有哪些呢?云南少数民族建筑具有多元性、丰富性、原生性及景观独特性等特征,既反映了各民族人民与自然的和谐,也反映了各民族历史上不同的社会形态和家庭结构,还反映了各民族的文化类型、文化差异、审美心理、宗教信仰以及对外来文化的兼收并蓄。

云南民族建筑是各民族人民智慧和创造力的象征,是一份厚重而珍贵的历史文化遗产。

云南民族建筑云南民族建筑丰富多彩,各具特色,最能生动直观的呈现云南民族文化的多样性特征。

这里有傣家干栏式竹楼建筑、有白族三坊一照壁、四合五天井的庭院建筑,有普米族、纳西族就地取材,以圆木搭建井干房,又称木楞房;有小乘佛教重檐多坡平瓦的方形寺院建筑,形态各异,风格不一。

云南高山、峡谷、江河、湖泊、森林、草甸、坡地、平坝等立体地理环境,少数名族居住地区,气候环境差异,形成了少数民族对建筑结构、布局、工艺、装饰等各方面的不同认识和创造结果。

云南民族众多,地理和气候条件多样,是云南民族的民居建筑显得多姿多彩。

各式各样、五光十色的民族民居,外有奇异的风貌,内有智慧的技艺,引人注目,形成了云南突出的民居文化。

云南民族建筑云南各地都有民居建筑。

宁蒗纳西族、怒江傈僳族的木楞房,还有元江哈尼族的蘑菇房西双版纳傣族、景颇族的竹楼等,大力等地的白族、彝族由重檐瓦房发展形成的三坊一照壁、四合五天井以及彝族的一颗印等。

在结构、布局、装饰、工艺等方面都形成了自己典型化和规范化的风格,具有浓厚的民族色彩和地方特点。

具有悠久历史的竹楼、土掌房、木楞房随汉文化的饿不断传人而不断改变。

我们对于这些变化,一般将其原因概括为两个方面:一方面,很多民族在吸取汉族建筑风格和技术后,结合本地、本民族的自然条件和生活习俗,逐步创建、发展了有自己特色的民居建筑。

另一方面,受自然条件、生活习俗、经济文化、历史传统的制约和影响。

各民族的民居仍以木楞房、土掌房、竹楼等作为基本的住房,历经几千年不变,只是在工艺和技术上逐步改进。

云南少数民族建筑特点介绍云南少数民族建筑特点介绍傣族竹楼最具有代表性。

竹楼是采用干栏式建筑形式,房屋离开地面,建筑在柱桩上,下部架空。

上层住人,下层关牲畜和放置东西。

竹楼都背负青山、依山而建,具有防潮、通风散热、卫生舒适、防避虫蛇之害的特点。

因就地取材、以竹为楼,梁柱、墙壁、屋面、楼梯、楼面都是取竹而建,俗名竹楼。

云南少数民族竹楼的起源和诞生存在有许多的传说和故事,反映了云南少数民族人因地制宜、旧地取材、适应环境的聪明智慧和创造精神。

用竹建造的傣家竹楼充分体现出轻盈、灵巧、别致、实用,极富民族特色和风情。

傣家人于村寨旁种植许多高大茂密的竹丛,生机盎然,掩映着土灰色的竹楼建筑,富有诗情画意。

苗族的吊脚楼通常建造在斜坡上,分两层或三层。

最上层很矮,只放粮食不住人。

楼下堆放杂物或作牲口圈。

两层者则不盖顶层。

一般以竹编糊泥作墙,以草盖顶。

在凯里苗族山寨,居住的是吊脚楼。

苗族大多居住在高寒山区,山高坡陡,平整、开挖地基极不容易,加上天气阴雨多变,潮湿多雾,砖屋底层地气很重,不宜起居。

因而,苗族历来依山傍水,构筑一种通风性能好的干爽的木楼,叫“吊脚楼”。

傣族曼飞龙塔始建于傣历565年(公元1204年),相传是由三个印度僧人设计,又由勐龙头人和高僧祜巴南批等人主持建造的。

在西双版纳地区,曼龙飞塔是一座历史悠久,规模宏大雄伟的宗教建筑。

不但在国内信仰南传上座部佛教的各族人民群众中有很大的影响,而且在缅甸、老挝、泰国的小乘佛教的信徒中也产生深远的影响,每年均有成百上千的信徒不远千里前来朝拜,虔诚地敬献上自己心爱的礼物,表达对佛祖的祟拜和敬仰。

白族大理崇圣寺三塔。

崇圣寺三塔始建于南诏王劝丰祐时期(公元824—859年),先建了大塔“千寻塔”,高69.13米,是座方形密檐式砖塔,共16层。

稍后又建了南、北小塔,均高42.19米,是一对八角形的砖塔,都是10级。

三塔浑然一体,气势雄伟,具有古朴的民族风格。

修建三塔,除了佛家所宣扬的可以成佛外,还有一个重要的原因,是大理古为“泽国多水患”。

云南古建筑项目案例

1. 大观楼

大观楼位于云南省大理古城内,是一座古代建筑群体,建于明代。

大观楼是以木结构为主体,采用明清时期建筑风格,拥有多个大殿和楼阁,规模宏大。

它是大理古城的重要景点之一,也是云南古建筑的代表作之一。

2. 西双版纳傣家大院

西双版纳是云南省的一个民族自治州,傣族是当地主要的民族群体。

傣家大院是傣族传统古建筑,通常由多座木质建筑物组成,包括主楼、厢房、庭院等。

这些建筑通常采用独特的傣族建筑风格,有精美的雕刻和彩绘,表达了傣族人民的文化与艺术。

3. 丽江古城

丽江古城位于云南省丽江市,是中国保存最完整、最具特色的古城之一。

古城内有许多古建筑,包括木质结构的民居、寺庙和宫殿等。

它们的建筑风格融合了汉、藏、纳西、白等多种民族的建筑特色,是丽江地区独特的建筑艺术。

4. 茶马古道马帮驿站

茶马古道是一条历史上重要的贸易路线,连接了中国西南地区的云南和西藏。

在古道沿线,有许多马帮驿站,为旅行商人和马帮提供食宿和交易场所。

这些驿站是云南古建筑的重要代表,它们通常由多个建筑组成,如马厩、驿房、堡垒等,保留了古代贸易时期的建筑风格。

5. 石林

石林位于云南省昆明市,是一个以石灰岩地貌为特色的自然景区。

在石林中,有许多古建筑,如寺庙、牌坊等,展现了云南地区古代建筑的独特魅力。

这些建筑通常采用石灰岩和木质结构,融合了汉、藏、纳西等多种民族的建筑风格。

以上只是云南古建筑项目案例的一部分,云南作为一个多民族、多文化的地区,有着丰富多样的古建筑,每个项目都展示了不同地域和民族的独特建筑风格和文化魅力。

西部民居采风 (三)辛克靖云南少数民族建筑艺术云南历史文化悠久,在旧石器时代有元谋猿人。

新石器时代,云南大部分地区就有各族的先民活动。

公元前1260年左右商代新石器文化遗址证明,当时已形成一个较大的村落,人们已会建造简单的木构架房屋。

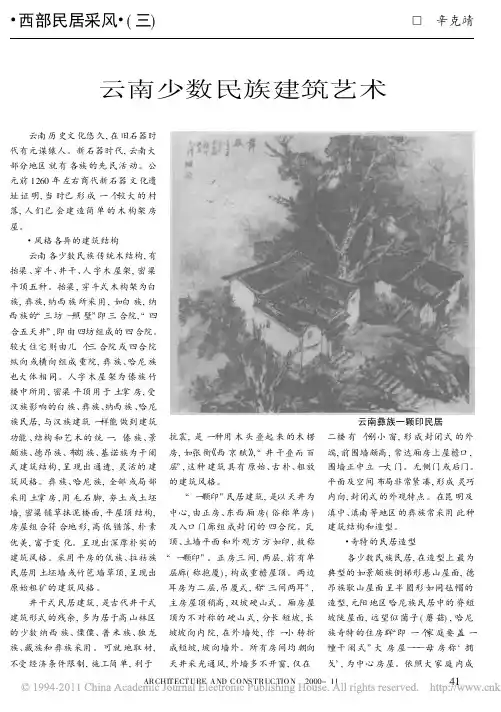

风格各异的建筑结构云南各少数民族传统木结构,有抬梁、穿斗、井干、人字木屋架,密梁平顶五种。

抬梁,穿斗式木构架为白族,彝族,纳西族所采用,如白族,纳西族的 三坊一照壁 即三合院, 四合五天井 ,即由四坊组成的四合院。

较大住宅则由几个三合院或四合院纵向或横向组成重院,彝族、哈尼族也大体相同。

人字木屋架为傣族竹楼中所用,密梁平顶用于土掌房,受汉族影响的白族、彝族、纳西族、哈尼族民居,与汉族建筑一样能做到建筑功能、结构和艺术的统一。

傣族、景颇族、德昂族、布朗族、基诺族为干阑式建筑结构,呈现出通透,灵活的建筑风格。

彝族、哈尼族,全部或局部采用土掌房,用毛石脚,夯土或土坯墙,密梁铺草抹泥楼面,平屋顶结构,房屋组合符合地形,高低错落,朴素优美,富于变化。

呈现出深厚朴实的建筑风格。

采用平房的佤族、拉祜族民居用土坯墙或竹笆墙草顶,呈现出原始粗犷的建筑风格。

井干式民居建筑,是古代井干式建筑形式的残余,多为居于高山林区的少数纳西族、傈僳、普米族、独龙族、藏族和彝族采用。

可就地取材,不受经济条件限制,施工简单,利于抗震,是一种用木头叠起来的木楞房,如张衡 西京赋 , 井干叠而百层 ,这种建筑具有原始、古朴、粗放的建筑风格。

一颗印 民居建筑,是以天井为中心,由正房、东西厢房(俗称单房)及入口门廊组成封闭的四合院。

瓦顶、土墙平面和外观方方如印,故称 一颗印 。

正房三间,两层,前有单层廊(称抱厦),构成重檐屋顶。

两边耳房为二层,吊厦式,称 三间两耳 ,主房屋顶稍高,双坡硬山式。

厢房屋顶为不对称的硬山式,分长短坡,长坡坡向内院,在外墙处,作一小转折成短坡,坡向墙外。

所有房间均朝向天井采光通风,外墙多不开窗,仅在云南彝族一颗印民居二楼有个别小窗,形成封闭式的外端,前围墙颇高,常达厢房上屋檐口,围墙正中立一大门。

云南地标性建筑云南作为一个具有悠久历史和丰富文化的地方,有着许多独特的建筑群体。

这些建筑不仅是城市的象征,也是文化的体现和历史的见证。

在云南这片多民族聚集的土地上,融合了汉族、藏族、纳西族、哈尼族、傣族等多元文化的建筑风格。

在以下的篇章中,我们将一同探索云南地标性建筑的魅力与独特之处。

一、大理古城大理古城是云南最著名的旅游景点之一,也是一座古老而美丽的城市。

古城建于公元738年,曾是南诏国的政治、经济和文化中心。

对于大理古城的建筑风格来说,它是融合了民族特色和宗教文化的独特之处。

在大理古城中,最具代表性的建筑是宗教建筑,如漾濞彝族傣族自治县的白族三塔、千年古刹崇圣寺等。

二、丽江古城丽江古城被誉为中国最美丽的古城之一。

从建筑风格上看,丽江古城的特色主要体现在纳西族传统建筑上。

纳西族是云南的一个少数民族,他们有着丰富的宗教信仰和独特的文化传统,这也影响了丽江古城的建筑风格。

在丽江古城中,可以看到许多纳西族特色的建筑,如木质三层建筑、独特的纳西传统门楼等。

丽江古城的建筑风格与其石板街巷、小桥流水、古寺庙宇以及周边的雪山相得益彰,形成了独特的山水人文景观。

三、傣族园林傣族是云南的一个重要少数民族,他们有着浓郁的民族特色和独特的建筑风格。

位于西双版纳的傣族园林是典型的傣族建筑风格的代表。

傣族园林一般由多座联排的水上建筑组成,庭院中布置有花草树木、喷泉和假山等。

这些建筑以木材为主要材料,延续了傣族人民热爱自然的传统。

在傣族园林中,游客可以感受到浓厚的异域风情,体验到别样的宁静与美丽。

四、西双版纳热带植物园西双版纳热带植物园是中国最大的热带植物园之一,也是中国人工热带雨林的代表性建筑。

作为世界热带植物学研究的重要基地之一,这个园区拥有丰富的植物资源和动植物生态系统。

在热带植物园中,可以看到许多具有独特造型和结构的建筑,如玻璃温室、木栈道等。

这些建筑仿佛置身于热带雨林之中,让人仿佛来到了一个完全不同的世界。

五、昆明滇池石林滇池石林被誉为中国石林之冠,也是世界自然遗产。

傣族竹楼——少数民族特色民居建筑傣族竹楼是少数民族特色民居建筑之一,是中国云南省西南部傣族聚居区最具代表性的传统建筑之一。

傣族竹楼以其别致的造型、优美的线条、丰富的装饰、独特的建筑技艺和浓郁的民族文化,吸引了众多游客的目光。

傣族竹楼建筑大多采用竹子、木材、稻草等自然材料,结构简单却稳固,构造精巧却容易组装拆卸。

傣族竹楼的建筑风格独特,外观呈方形或长方形,常常有三层以上,每层的房屋结构都与下面的不同,通过一些奇妙的设计,使得整个建筑包容了当地的气象、民族风情以及环境生态。

外面则常常借助斜屋顶和悬空建筑,使建筑的外观更具修饰和美感。

从整个建筑的外形来看,傣族竹楼被誉为“泼水节的盛宴”。

在造型上,傣族竹楼在原始、自然的材料上,融入了浓郁的建筑艺术和文化表现。

主要表现在屋顶上,多数采用圆形、方形、角形、梯形等不同形状的屋顶装饰,结合着雕刻、彩画、绘画等花饰,使顶部的设计具有了独特的个性和强烈的视觉效果。

在装饰上,傣族竹楼以花丝、花带、宝龙为主要装饰材料,采用彩画、瘦金体、线刻等多种手法装饰屋面、檐口、门窗、柱子等部位,加强了建筑的整体装饰效果,增强了建筑的艺术价值和辨识度。

在技艺上,傣族竹楼注重洛阳大智、由简入繁的运用。

建筑篇幅、墙面装饰、屋脊造型、庭院布局、门窗风格等构成了傣族竹屋的美学特点。

每个竹楼内部的房屋都是有着独特的设计,满足不同居住需求,并加上当地的生态环境的优防护设施,能够起到保温、遮阳、防雨、防火等作用。

在文化上,傣族竹楼融合了傣族的深度文化底蕴,吸收外来文化的元素,以富有传统文化内涵和民族特色的方式,展现了傣族民族文化的深厚底蕴,提升了傣族民族文化的影响力,更好地传承和弘扬傣族文化。

同时,傣族竹楼还是傣族民间舞蹈“泼水节”的主要活动场所,让游客从那里领略到了差异化魅力和文化独特性。

总之,傣族竹楼是中国西南地区的一种传统建筑,是少数民族特色民居建筑中的瑰宝。

它的独特风格、精湛技艺和深厚的文化内涵,为傣族文化的传承和发展做出了重要贡献,并且也为游客提供了一个能够感受傣族文化和欣赏历史文化的场所。

云南是中国少数民族最为集中的省份之一,拥有丰富多样的民族文化。

以下从多个方面详细介绍云南少数民族的文化特点:一、民族建筑白族的三坊一照壁:白族的房屋多采用白色石灰墙,内部有三开间,正面设有一个照壁,具有浓郁的地方特色。

彝族的土掌房:彝族的房屋多为夯土建筑,结构简单但十分坚固,适应山地气候。

傣族的竹楼:傣族传统住宅以竹子为主要建筑材料,多为两层,下层空出,上层住人,既防潮又防野兽。

二、民族服饰彝族:彝族妇女的服装多为宽边大袖的左衽衣服,胸襟、背肩、袖口上常绣有各种花纹图案,镶嵌银泡。

纳西族:纳西族女子上身着长过膝盖的大褂,下着长裤,披“披星戴月”羊皮披肩,既美观又实用。

白族:白族男子常穿蓝色长袍,女子则穿色彩鲜艳的上衣和长裙。

三、语言文字多语种环境:云南25个少数民族中,除回、水、满 3 个民族使用汉语文外,其他 22 个少数民族使用 26 种语言,14 个民族使用 22 种文字。

纳西族东巴文:东巴文是纳西族创造和使用的一种象形文字,已有上千年历史。

彝族文字:彝族有自己的传统文字,其十月太阳历与玛雅文明相媲美。

四、音乐舞蹈芦笙舞:彝族、苗族等民族都有芦笙舞,这种舞蹈动作优美,常在节日、婚礼等场合展示。

傣族孔雀舞:孔雀舞是傣族最具代表性的舞蹈之一,舞者通过手势和脚步模仿孔雀的动作。

纳西古乐:纳西古乐保存了许多唐宋元明时期的古老音乐曲目,被誉为“音乐活化石”。

五、传统节日彝族火把节:每年农历六月二十四日,彝族人民点燃火把庆祝丰收和祈福,活动包括篝火晚会、火把舞等。

傣族泼水节:泼水节期间人们互相泼水以示祝福,祈求来年丰收和幸福。

白族三月街:三月街是白族的传统节日和集市,人们会进行赛马、歌舞表演和文化商品交流。

六、宗教信仰多元宗教共存:云南是中国宗教类型最多的省份,佛教、道教、基督教、伊斯兰教以及各种原始宗教信仰共存。

藏族藏传佛教:云南的藏族主要信仰藏传佛教,宗教活动如转经、祈祷非常普遍。

纳西族东巴教:东巴教是纳西族特有的一种宗教信仰,结合了多种文化和宗教元素。

云南少数民族建筑文化云南是中国少数民族聚集最多的省份之一,拥有丰富多样的少数民族建筑文化。

这些建筑以其独特的风格和精湛的工艺而闻名,展现了少数民族丰富的历史、文化和民俗特色。

1. 彝族建筑文化彝族是云南省最大的少数民族之一,其建筑风格独特。

彝族传统建筑通常采用木结构,建筑形式多样,包括木楼、木板房和土楼等。

其中,彝族土楼是最具代表性的建筑形式之一。

土楼通常由土坯、石头和木材构建而成,外观呈圆形或方形,内部分为多层,每层都有不同的功能,如居住、储藏和集会等。

土楼不仅具有强大的防御功能,还展示了彝族人民的智慧和建筑技巧。

2. 白族建筑文化白族是云南省另一个重要的少数民族,其建筑文化也非常独特。

白族建筑以白族传统民居“三坊一照壁”为代表。

三坊一照壁是指由三个主要建筑组成的庭院式住宅,分别为前坊、中坊和后坊,中间是一道高大的照壁。

这种建筑形式体现了白族人民对家庭和社区的重视,同时也展示了他们对对称和美学的追求。

3. 傣族建筑文化傣族是云南省南部的主要少数民族之一,其建筑风格独特而精美。

傣族传统建筑以木结构为主,建筑形式多样,包括木楼、木板房和竹楼等。

傣族木楼是最具代表性的建筑形式之一,通常由多层组成,每层都有不同的功能,如居住、储藏和祭祀等。

傣族建筑注重细节和装饰,常常使用彩色的壁画和雕刻,展示了傣族人民的艺术才华和审美追求。

4. 哈尼族建筑文化哈尼族是云南省西部的主要少数民族之一,其建筑文化独特而富有特色。

哈尼族传统建筑通常采用木结构,建筑形式多样,包括木楼、木板房和土楼等。

哈尼族土楼是最具代表性的建筑形式之一,通常由土坯和石头构建而成,外观呈圆形或方形,内部分为多层,每层都有不同的功能,如居住、储藏和集会等。

土楼不仅具有防御功能,还展示了哈尼族人民的智慧和建筑技巧。

5. 布朗族建筑文化布朗族是云南省西部的一个少数民族,其建筑文化独特而精美。

布朗族传统建筑以木结构为主,建筑形式多样,包括木楼、木板房和竹楼等。

云南的建筑特色介绍云南是中国的一个多民族省份,拥有丰富的历史和文化遗产。

在这片土地上,有许多独特而美丽的建筑,展示着不同民族的建筑风格和技艺。

本文将介绍云南的建筑特色,带大家一起探索这片神奇的土地。

传统民居彝族土楼1.彝族是云南的主要民族之一,他们建造了许多独特的土楼。

2.土楼是一种高大的建筑,通常呈圆形或方形,由土坯和木材构成。

3.土楼通常有多个楼层,每层都有厨房、卧室和储物室等功能区。

4.土楼的外墙采用红色、白色和黑色的壁画装饰,充满了浓郁的彝族文化特色。

5.土楼是彝族人民社会生活的中心,也是彝族文化的重要代表。

白族民居1.白族是云南的另一个重要民族,他们建造了许多独特的白族寨子。

2.白族寨子是一种以建筑群为中心的传统民居,常常位于山坡上。

3.寨子由多个建筑群组成,每个建筑群都有自己的厨房、卧室和储物室。

4.白族寨子的建筑风格简洁而实用,主要采用木材和白色的墙壁。

5.在白族寨子中,还可以看到许多精美的雕刻和纹饰,展示了白族人民的智慧和艺术才华。

宗教建筑佛教寺庙1.云南是中国重要的佛教地区,有许多古老而庄严的佛教寺庙。

2.佛教寺庙的建筑风格多样,有唐代、宋代、明代和清代的风格。

3.寺庙通常由山门、天王殿、大雄宝殿和佛塔等建筑组成。

4.寺庙的建筑材料多为木材和石料,富有雕刻和绘画装饰。

5.佛教寺庙是云南人民信仰的重要场所,也是游客感受佛教文化的好去处。

道教庙宇1.道教是云南的主要宗教之一,有许多道教庙宇遗迹可供参观。

2.道教庙宇的建筑风格多样,有明代和清代的风格。

3.庙宇通常由山门、大殿和观音亭等建筑组成。

4.建筑材料多为木材和石料,富有浓厚的宗教氛围。

5.道教庙宇是道教信徒聚会祈祷的场所,也是旅游者了解道教文化的好地方。

历史古迹丽江古城1.丽江古城是云南最著名的历史古迹之一,也是世界文化遗产。

2.古城建于宋朝,保留了许多宋、元、明、清时期的建筑和街道。

3.古城风格独特,建筑以木结构为主,有纳西族和汉族的建筑风格。

云南少数民族建筑云南,一个美丽而多元的地方,拥有着众多少数民族。

而这些少数民族又都有着独特的建筑风格和文化遗产。

他们的建筑既是对自然环境的适应,又是对传统习俗的表达。

在云南的少数民族建筑中,我们能够看到历史的痕迹,品味着文化的传承。

在云南的山区,聚居着许多独特的少数民族,他们依靠这片土地生活、繁衍。

其中一些民族,如彝族、白族和怒族,以建造木结构建筑闻名。

他们使用木材作为主要的建筑材料,以独特的技艺和设计创造出令人叹为观止的建筑。

彝族的传统建筑被称为“堡子”,它是由当地的松木和青石块拼凑而成。

堡子富有实用性和美学价值,建筑师们巧妙地利用山坡地形,将建筑融入自然环境中,既能保护居民免受自然灾害的侵害,又能体现彝族人民与大自然的和谐共处。

白族的建筑则以白砖和白墙为主,因此得名。

白族人民崇尚纯洁和美丽,他们建造的房屋不仅色调统一,而且具有强烈的装饰感。

在白族建筑中经常可以看到精美的雕刻和绘画,这些艺术作品展示了白族人民的智慧和审美情趣。

怒族的建筑则融合了彝族和汉族的建筑特点。

怒族人民通常建造高台楼房,以防止受灾害的侵害。

这些高台楼房由木材、竹子和石头构成,结构稳固,具有很强的抗震和透风性能。

从外观上看,怒族的建筑非常壮观,仿佛天空之城。

除了山区的少数民族建筑外,云南的少数民族居住在平原地区的建筑也有独特之处。

比如,哈尼族的特色建筑——“梯田圈舍”,是根据梯田的自然地貌而建造的。

这种建筑形式以层层叠叠的土楼为特点,每一层楼都有住房和过道,形成了独特的生活空间。

梯田圈舍不仅满足了居民的居住需求,还辅助了梯田的农业生产。

从空中俯瞰,梯田圈舍如同一幅绚丽的画卷,美不胜收。

云南的少数民族建筑不仅是为了居住,更重要的是它们承载了文化、历史和传统的基因。

它们是我们了解和保护少数民族文化遗产的重要窗口。

然而,随着现代化的进程,许多少数民族建筑正面临着严重的威胁。

过度商业化、城市化的推进,以及人们对现代建筑的偏好,都使得传统建筑遭受到冷落和遗忘。

云南少数民族特色建筑云南少数民族的建筑可谓丰富多彩,单从建筑的样式来说:有平顶的,例如哈尼族的“土掌房”;有吊脚的,例如傣族、景颇族的“竹楼”;有分层的,例如宁菠纳西族和怒江傈僳族的“木楞房”;还有白族、彝族由重檐瓦房发展形成的“三坊一照壁”、“四合五天井”以及彝族的“一颗印”等等。

云南民族众多,地理和气候条件多样,是云南民族的民居建筑显得多姿多彩。

各式各样、五光十色的民族民居,外有奇异的风貌,内有智慧的技艺,引人注目,形成了云南突出的民居文化。

哈尼族“土掌房”土掌房是土木结构的平顶房,在土基墙或土夯墙上搭木楞,木楞上盖柴草,柴草上铺一层泥土,捶实抹平,构成平坦光滑的屋顶。

云南省红河哈尼族土掌房楼房是正房,三开间。

土墙土顶,高低错落,敦厚朴实。

平面屋顶做晒场。

正房两屋三开间,底层中间为堂屋,左右是卧室,或一边卧室一边厨房。

云南省红河哈尼族土掌房楼层存放粮食(楼面也是土质)。

正房有的建廊有的无廊,廊子一般是单层。

平房是单层一至二间,依人口多寡,分别做卧室或供厨房杂用。

云南省红河哈尼族土掌房厢房屋顶和正房屋顶都做晒场,晾晒农作物。

正房楼层有门,通向厢房屋顶。

厢房后有梯子通向正房屋顶。

土掌房住宅有四大优点:1.云南省红河哈尼族土掌房为土墙土顶,朴实大方,屋顶土屋厚约20厘米,具有一定的隔热保暖作用。

云南红河州南部夏季烈日炎炎,土掌房下凉爽宜人,冬季又起到保暖作用。

2.云南省红河哈尼族土掌房屋顶可作粮食晒场及瓜果粮草的储存地,方便使用。

3.土掌房建材以土和少量木柴、草为主,就地取材,造价低廉。

4.云南省红河哈尼族土掌房结构简单,易建造维修。

傣族“竹楼”粗竹子做房子的骨架,竹编篾子做墙体,楼板或用竹篾,或用木板,屋顶铺草,主柱有24条。

所以竹楼用料简单,施工方便而且迅速。

因为这里每年雨量集中,常发洪水,楼下架空,墙又为多空隙的竹篾,所以很利于洪水的通过。

傣族的竹楼,下层四面空旷,每晨当牛马出栏时,便将粪便清除,使整日阳光照射,住位于上层的人,不致被秽气熏蒸。

云南民居的建筑特点云南是中国西南地区的一个省份,因其独特的地理环境和民族文化背景而形成了独特的建筑风格。

云南的民居建筑特点包括以下几个方面。

一、多样的建筑形式云南地区由于气候、地势和民族差异等原因,形成了多样的建筑形式。

主要有少数民族的传统民居、官方建筑、寺庙和宗教建筑等。

传统的云南少数民族民居包括彝族的“三合院”、白族的“树住”、傣族的“木结构建筑”等。

这些民居通常采用木材为主要材料,以庭院为中心,布局合理,结构稳固。

它们既符合人居需求,又与自然环境和谐共处。

二、丰富的装饰工艺云南的民居建筑在装饰工艺上非常丰富。

不同的民族和地区有不同的装饰特点。

例如,彝族建筑常用壁画、雕刻和剪纸来装饰房屋外墙和门窗。

而白族建筑则以石砌花纹和彩绘为特色。

傣族建筑通常采用雕刻之手艺,将精美的图案雕刻在房屋梁檩上,体现了民族文化的独特魅力。

三、合理的建筑布局云南的民居建筑一般采用合理的布局,能够在狭小的空间内满足生活需求。

传统云南民居通常由“门、房、院、角”的布局组成。

门就是住宅的主出入口,同时也是家庭的象征。

房是起居和睡眠的地方,院则是家庭成员相互交流和活动的场所,角则是房屋的拐角处,象征着家庭的安全和稳定。

四、适应地理环境的建筑设计由于云南地处高山地区,地理环境的复杂性和多样性影响了当地建筑的设计。

云南的民居建筑通常采用斜坡屋顶和挑檐设计,以防止雨水进入室内。

此外,由于地震频发,云南的民居建筑设计也注重抗震性能,采用木构造和斜撑等技术来增加建筑的稳定性。

五、融合多元文化的建筑风格由于云南是一个多民族的地区,不同民族的文化和建筑风格交融在一起,形成了独特的建筑风格。

在云南的民居建筑中,可以看到汉、藏、彝、傣、白等多个民族的建筑元素和特色,这种融合使云南的民居建筑更加多样化和丰富。

总之,云南的民居建筑展示了其地理环境、文化背景和民族特色。

它们体现了建筑艺术和人居环境的和谐统一,代表了云南丰富多样的民族文化和建筑遗产。

中国少数民族旅游景点

中国是一个多民族的国家,拥有众多少数民族,并且各个少数民族都有独特的文化和风俗。

以下是一些中国少数民族旅游景点的例子:

1. 丽江古镇(云南省纳西族):丽江古镇是世界文化遗产,拥有浓厚的纳西族文化氛围,古老的建筑和独特的音乐舞蹈表演吸引着大量游客。

2. 哈尼梯田(云南省哈尼族):哈尼梯田是中国最具特色的梯田之一,以其绵延起伏、层层相连的景色而闻名。

游客可以欣赏到哈尼族传统的农耕文化。

3. 大峡谷(云南省怒族):大峡谷是亚洲最深的峡谷之一,游客可欣赏到绚丽壮观的自然风光,并有机会体验怒族的传统文化活动。

4. 西双版纳(云南省傣族):西双版纳是中国最著名的热带雨林旅游目的地之一,游客可以观赏到丰富的热带植物和傣族人的传统舞蹈表演。

5. 凤凰古城(湖南省苗族、土家族):凤凰古城是中国最具风情的古城之一,融合了苗族和土家族的建筑风格,游客可以欣赏到不同族群的传统艺术和手工艺品。

6. 张家界(湖南省土家族、苗族):张家界是中国著名的自然保护区,拥有令人惊叹的山峰和峡谷景色,游客还可以了解土

家族和苗族的传统文化。

7. 新疆维吾尔自治区(维吾尔族、哈萨克族):新疆是中国最大的少数民族自治区,拥有丰富多彩的文化景观。

游客可以参观喀纳斯湖、塔克拉玛干沙漠等地,感受维吾尔族和哈萨克族的独特文化。

正因为中国的少数民族众多,上述仅仅列举了一些代表性的旅游景点。

除了以上景点,中国的其他地区也有许多少数民族聚居的地方,值得探索和体验。

云南彝族景点

云南是中国最具多民族特色的省份之一,彝族是云南省内最大的少数民族之一,拥有丰富的历史、文化和自然景观。

在云南旅游中,彝族地区的景点是不可错过的。

1. 丽江古城:位于云南丽江市,是世界文化遗产,也是彝族文化的重要代表之一。

这里有独特的纳西族建筑风格、古老的街道和运河,以及美丽的玉龙雪山作为背景。

游客可以感受到传统的彝族文化,品尝当地美食、欣赏传统音乐和舞蹈。

2. 大理古城:位于云南大理市,也是世界文化遗产。

大理是彝族的发源地之一,这里保存着许多彝族的传统建筑、服饰和手工艺品。

游客可以参观三塔寺、洱海湖、苍山等景点,了解彝族的历史和生活方式。

3. 西双版纳:位于云南省边境,是中国最重要的热带雨林保护区之一。

这里有茂密的热带植被、丰富的野生动植物资源,以及独特的彝族文化。

游客可以参观孟海公园、勐腊野象谷等景点,近距离接触热带雨林的奇观。

4. 普者黑:位于云南昆明市郊区,是一个彝族村寨,也是云南省最大的彝族聚居地之一。

这里保留了传统的彝族建筑和生活方式,游客可以欣赏到彝族的歌舞表演、手工艺品制作过程,还能品尝到正宗的彝族美食。

5. 元阳梯田:位于云南红河哈尼族彝族自治州,是世界文化遗产。

这里的梯田是彝族人民在长期劳动中创造的奇迹,形成了壮观的

自然景观。

游客可以徒步穿越梯田,欣赏到不同季节的变化,体验彝族人民的生活。

除了以上列举的景点,云南还有许多其他彝族地区的景点,如怒江峡谷、泸沽湖、香格里拉等。

无论是欣赏自然风光还是了解彝族文化,云南的彝族景点都能给游客带来独特而难忘的体验。

云南哈尼族特色民居建筑——蘑菇房哈尼族主要分布于中国云南元江和澜沧江之间,聚居于红河、江城、墨江及新平、镇沅等县,和泰国、缅甸、老挝、越南的北部山区。

传说远古时,哈尼族人住在山洞里,山高路陡,出门劳作很不方便。

后来他们迁到一个叫“惹罗”的地方,看到漫山遍野生长着大朵大朵的蘑菇,不怕风吹雨打,蚂蚁和小虫还在下面做窝,哈尼族人就照着蘑菇的样子盖成了蘑菇房。

在20世纪80年代中叶以前,哀牢山系东列山峰线南段的东西两麓、元江—红河水系、元江流域下游和藤条江流域的哈尼族建筑,都还是清一色的蘑菇房。

蘑菇房,顾名思义,就是住房状如蘑菇,是云南省红河州元阳县典型哈尼族民居建筑的昵称。

有史以来,哈尼人迁徙到哪里,蘑菇房就盖到哪里,遍布哈尼山乡,经长期的发展与改进,现在的蘑菇房既有传统特色又日臻完善,与巍峨的山峰,迷人的云海、多姿的梯田,构成了一幅奇妙的哀牢山壮景。

房子为木构架土坯墙建筑,它的墙基用石料或砖块砌成,地上地下各有半米,在其上用夹板将土舂实一段段上移垒成墙,最后屋顶用多重茅草遮盖成四斜面。

房子多分为3层,最底层关牛马、堆放农具等。

中层铺设木板,被隔成左、中、右3间,中间设有一个常年烟火不断的方形火塘。

哈尼族崇敬火塘,这里的火一年四季从不会熄灭。

常年不灭的火塘便起到了烘干,和增加暖气流上升的作用;火塘及以上的楼层也因而四壁乌黑发亮,火烟味驱虫、杀菌,便于室内粮食及食物的储存,上升的烟气既烘干了茅草顶又减缓了草料发霉。

这也正体现了哈尼人,在多雨潮湿的地理环境中,避免物品发霉腐烂和延长房屋寿命的经验与智慧。

2层至屋顶的空间被称为“封火楼”,因覆盖泥土,既能堆放物品,又防火,通常用来贮藏粮食、瓜豆或者供适龄男女谈情说爱和住宿。

正房一侧和厢房顶部建成平顶式,是吸纳了土掌房建筑的优势,符合山区稻作民族晾晒谷物的实际需要。

屋顶采用草顶和平顶相互迭加的形式,则是风火楼建筑的屋顶风格,有利于防火和防雨。

磨菇房独具一格,有坚固耐用、冬暖夏凉的特点。

云南少数民族的建筑

一说到云南少数民族的建筑,最为有名建筑有丽江古城、红河哈尼梯田、金马碧鸡坊、云南大学图书馆等云南标志性建筑。

云南,简称云(滇),位于中国西南的边陲,省会昆明。

云南的简称是滇或云,是人类文明重要发祥地之一。

生活在距今170万年前的云南元谋人,是截至2013年为止发现的中国和亚洲最早人类。

以下是为建筑人士整理相关云南建筑资料,具体内容如下:

云南少数民族的建筑金马碧鸡坊

金马碧鸡坊简介:

金马碧鸡坊位于昆明市中心三市街与金碧路汇处,高12米,宽18米,雕梁画栋精美绝伦,东坊临金马山而名为金马坊,西坊靠碧鸡山而名为碧鸡坊,是昆明的象征。

金马碧鸡坊始建于明朝宣德年间,至今已有近四百年的历史。

当太阳将落,余辉从西边照射碧鸡坊,它的倒影投到东面街上;

同时,月亮则刚从东方升起,银色的光芒照射金马坊,将它的倒影投到西边街面上;两个牌坊的影子,渐移渐近,最后互相交接。

这就是60年才会出现一次的金碧交辉的奇观。

相传,清道光年间,这个奇观曾经出现过一次。

由于地球、月亮、太阳运转的角度关系,这样的景,要 60年才能出现一次。

金马碧鸡坊的设计体现了古代云南人对数学、天文学和建筑学方面的造诣。

原金马碧鸡坊于10年动乱中被拆毁,现有的金马碧鸡坊是1998年在原址按原风格重建的。

云南少数民族的建筑金马碧鸡坊

金马碧鸡坊文化象征:

明末担当和尚曾赋诗:

一关在东一关西,不见金马见碧鸡。

相思面对三十里,碧鸡啼时金马嘶。

金马、碧鸡二坊曾是昆明城内人文景观和城市的标志。

位于昆明城传统中轴线的南端,即今天金碧路与正义路交叉口,始建于明代宣

德年间。

东为金马坊,西为碧鸡坊,二坊相隔约数十米,均为门楼式木构牌坊,飞檐翘角,与忠爱坊鼎足而立形成品字三坊。

金马、碧鸡二坊建成后,屡遭兵燹,又多次重建。

光绪十年(1884年)云贵总督岑毓英主持重建的金马碧鸡坊,在上个世纪六十年代后期被拆除。

旧时,金碧交辉曾是昆明的八景之一。

1998年,在金碧路改扩建过程中,昆明市人民政府再次重建金马碧鸡二坊。

云南少数民族的建筑金马碧鸡坊

金马碧鸡坊建筑历史:

有关金马碧鸡的神话传说,最早见诸于史籍记载的是汉代班固的《汉书》。

据《汉书》王褒传记载:汉宣帝五凤三年,有方士盛言:益州有金马碧鸡之神,可祭祀而致。

于是汉宣帝封当时四川的著名文人王褒为谏议大夫,持节前往求之。

由于诸蛮叛乱,道路闭塞不通,王褒并没有到达云南而只到了川西一带,写了一篇《碧鸡颂》进行遥祭,颂词为:持节使王褒,遥拜南崖,敬移金精神马、缥碧之鸡,处南之荒,深溪回谷,非土之乡。

归来归来,汉德无疆,广乎唐虞,泽配三皇。

黄龙见兮白虎仁,归来归来,可以为伦。

归兮翔兮,何事南荒。

王褒企图凭借汉德无疆,写一篇祭文,就将金马碧鸡召唤到内地

去,最后一无所获,而王褒自己不久也病死在返回的路途中。

清代名士赵士麟在《碧鸡诗》里这样写道,彩云一片舞天鸡,五色光中望欲迷。

化作青山千载碧,王褒空自渡巴西。

后来谪居云南的明代著名文人杨慎,移王褒的金马碧鸡文于昆明西山石崖之上,且题曰:爰纠汉字,用彪汉词,滇之文献,尚考于斯。

溯源

汉代,有关金马碧鸡的记述大都较为简单,且语焉不详。

颜师古等人解释说:金形似马,碧形似鸡。

意即滇中出产金玉。

按今天人类学、民族学以及民俗学的观点来看,金马碧鸡很可能跟云南少数民族先民的动物图腾崇拜有关。

到了东晋,常璩的《华阳国志南中志》对金马碧鸡的描写:章帝时,蜀郡王阜为益州太守,治化尤异,神马四匹出于滇池河中,长老传言,池中有神马,或交焉,即生骏驹,俗称之曰滇池驹,日行五百里。

碧鸡光景,人多见之。

又传昔有凤鸣其上,土人呼为碧鸡,因以为名。

又言:禺同山(今大姚、永仁一带)有碧鸡、金马,光影倏忽,民多见之。

《华阳国志南中志》有关金马碧鸡的记述,表明了当时各少数民族先民居住的南中地区可能已出现了动物图腾崇拜的信仰。

古代的滇池和滇西广大地区气候温润,植被茂密,适宜各种飞禽

走兽繁衍生存。

据《后汉书西南夷传》载:此郡(益州郡)河土平敞,多出鹦鹉、孔雀各种飞禽如原鸡、箐鸡、野雉、锦鸡和孔雀等成群生活在山林溪谷之间,少数民族先民认为是吉祥美好的象征。

碧鸡其实很有可能就是传说中的祥瑞之鸟凤凰。

它的原型应该是南中所常见的孔雀之类的珍禽。

少数民族先民凭借丰富的想象力,编织出了碧鸡的美丽神话。

云南少数民族的建筑金马碧鸡坊

金马碧鸡坊旅游攻略:

乘3路、4路、90路及62路公共汽车在金马碧鸡坊处都有停靠站。

更多相关云南标志性建筑、云南古建筑的建筑咨询敬请关注。

,。