现代性(赵一凡)

- 格式:doc

- 大小:49.50 KB

- 文档页数:12

理解与把握中华民族现代文明核心要义:哲学解读任平【期刊名称】《学习与探索》【年(卷),期】2024()1【摘要】以大历史观的哲学自觉准确理解和把握中华民族现代文明的核心要义是构建中华民族现代文明的思维前提。

作为中国式现代化的文明表达,中华民族现代文明的构建不仅赓续五千年中华民族传统文明的根脉,而且是世界现代文明发展的最新形态。

正如中国式现代化的“本质之新”源于“道路之新”,即源于对西方式现代化、旧中国道路模式的超越,中华民族现代文明也同样需要溯源如何对于西方式现代文明的超越。

我们的语义分析必须从“现代”与“现代性”的历史演化入手,由此进展到何谓“现代文明”的演化逻辑,阐明作为中华民族传统文明创造性转化、创新性发展结果形态的中华民族现代文明的必然表达和理论旨归。

从历史与逻辑统一的大历史观揭示中华民族现代文明的历史逻辑、现实逻辑、理论逻辑,阐明中华民族现代文明的本质内涵、基本特征、根脉魂脉、主要功能和运行规律,谱写作为自主知识体系的中华民族现代文明的话语体系是我们时代的使命。

【总页数】11页(P1-9)【作者】任平【作者单位】苏州大学中国特色城镇化研究中心、江苏省新型城镇化与社会治理协同创新中心;中国社会科学院期刊评价委员会马克思主义理论专委会;中国辩证唯物主义研究会;中国马哲史学会【正文语种】中文【中图分类】B0;G122【相关文献】1.牢牢把握思想主线全面理解核心要义r——学习十九大报告的体会和思考(一)2.完整准确全面把握铸牢中华民族共同体意识的核心要义3.深刻理解把握制定第三个历史决议的深刻依据、丰富内涵、重点内容和核心要义4.中华民族现代文明是什么样的文明——中华民族现代文明的基本内涵5.建设中华民族现代文明的哲学意蕴因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

作家杂志WriterMagazine2008No.7借鉴与比较村上春树是日本当红的小说家。

自登上文坛迄今,他的作品在日本多次获各种文学奖,几乎部部畅销且长销不衰,书籍销量创下了文学类作品之最,这在文学类书中十分罕见。

自《挪威的森林》开始,村上春树的小说纷纷出现在海外及中国大陆市场,在世界范围内广泛流传。

对于这样一位风靡日本、东南亚和中国的作家,作一些深入的了解是很有必要的。

而且对于语言的运用,作者自有独到看法。

村上春树在很多场合都说他的处女作《且听风吟》(1979)诞生在厨房的餐桌上。

1979年夏天当他躺在明治神宫球场的外野席上时,突然就想写点儿什么,于是跑到纪伊国书店买了廉价的钢笔和稿纸,每天在自己的酒吧打烊后进行创作。

30年后的今天看来,《且听风吟》所描写的那段发生在一个暑假中的故事与村上春树以后的创作,特别是和《奇鸟形状录》那样的长篇巨著相比显得微不足道,但村上自己却始终把这篇小说当成是一个长篇。

而且在1990年出版第一次全作品集时没有进行任何修改。

事实上,《且听风吟》尽管篇幅短小,结构显得松散,似乎不存在什么明确的主题,但作为村上文学的出发点却是占有重要地位的。

正如美国哈佛大学的杰・鲁宾教授所讲,这部小说,特别是其中的第一章所“包括的那些主题和形象已经预示了村上春树最重要的几部作品的产生”。

在笔者看来,《且听风吟》的重要性表现在以下两方面:1、发端于这篇小说中的、对于“语言”的质疑及其根源,揭示了村上春树的创作理念和文学的整体走向;2、由于对“语言”能指与所指意义的质疑导致村上春树在小说的外部形式上进行了第一次变革。

一对“语言”的质疑在村上春树与川本三郎1985年的对谈中,村上春树讲:“关于这部小说(指《且听风吟》)我记忆最深的就是自己想说的话都在第一章那最初的几页里全写了出来。

所以从第二章开始也可以说没什么要传达的东西了。

不过只有第一章当然成不了小说,没办法———这么说好像不好———总之是不管是什么就继续写下去”。

传播学必读书⽬新闻学传播学必读书⽬(很有⽤!)(陈⼒丹给所带硕⼠⽣开的必读书⽬)1,《论出版⾃由》,密尔顿著,商务印书馆1958年中⽂版。

(世界经典新闻学著作)2,《论⾃由》,密尔著,商务印书馆1959年中⽂版。

(世界经典新闻学著作)3,《新闻学》,徐宝璜著,1919年初版,中国⼈民⼤学出版社1994年版。

(中国经典新闻学著作)4,《中国报学史》,⼽公振著,1927年初版,中国新闻出版社1985年版(附有校正200多条)。

(中国经典新闻学著作)5,《费尔巴哈》,马克思和恩格斯著(《德意志意识形态》第⼀卷第⼀章),⼈民出版社1988年单⾏本。

(历史唯物主义传播观的基本著作)6,《马克思主义新闻学概论》,陈⼒丹著,复旦⼤学出版社2003年版。

(研究马克思主义新闻和宣传思想的代表作)7,《中国新闻事业通史》1-3卷,⽅汉奇主编,⼈民⼤学出版社1992-1999年陆续出版。

(完整的中国新闻史著作)(浏览)8,《世界新闻传播史》,陈⼒丹著,上海交⼤出版社2002年版。

(⽬前国内最新的世界新闻史著作)9,《传播学概论》,施拉姆、波特著,新华出版社1984年中⽂版。

(传播学代表作)10,《哈贝马斯论交往》,陈学明、吴松、远东编,云南⼈民出版社1998年版。

(最有代表性的批判学派代表⼈物的观点汇编)11,《传播学教程》,郭庆光著,中国⼈民⼤学出版社1999年版。

(⽬前较为完善的传播学教材代表作)12,《软边缘----信息⾰命的历史与未来》,[美]利⽂森著,清华⼤学出版社2002年中⽂版。

(论述不同传媒形态影响社会结构的研究著作)13,《得乐园失乐园》,李河著,中国⼈民⼤学出版社1997年版。

(对⽹络传播的理性思考)14,《报业经济和报业经营》,唐绪军著,新华出版社1999年版。

(⽬前报业经济研究的代表作)16,《新闻写作教程》,密苏⾥新闻学院集体编写,新华出版社1986年中⽂版。

(国外新闻写作代表作)17,《⼈与故事》,⾼⼩康著,东⽅出版社1993年版。

中国人文社会科学图书学术影响力报告由南京大学特聘教授、国家重点学科带头人,博士生导师苏新宁教授担任主编的《中国人文社会科学图书学术影响力报告》近日问世,我国出版社特别是从事学术出版的出版社的学术影响力数据也首次得到科学的分析评价。

为此,中国社会科学出版社与南京大学信息管理学院于2012年1月11日在京联合召开“《中国人文社会科学图书学术影响力报告》出版座谈会暨图书与出版社学术影响力数据发布会”。

来自新闻出版总署、中国社会科学院、国家图书馆、北京大学、武汉大学、南京大学等机构的领导、专家等出席了此次会议。

新闻出版总署副署长邬书林、中国社会科学院副院长李扬等出席会议并讲话。

长期以来,评价图书的学术影响力主要取自于专家评价,这种评价难以避免主观性和局部性。

学界一直期待能有一个经过科学梳理的、更加客观全面的反映对我国哲学社会科学研究产生较大影响的图书目录。

因此,继《中国人文社会科学学术影响力报告》(2007年出版)、《中国人文社会科学期刊学术影响力报告》(2009年出版)之后,苏新宁教授带领他的团队,经过近10年的努力,利用引文分析的方法,根据图书在学者研究论文中的被引用情况,分析了已出版的国内外图书对我国哲学社会科学研究的学术影响,向学界推出了《中国人文社会科学图书学术影响力报告》(以下简称《报告》)。

洋洋150余万字的《报告》,列出并分析了对我国哲学社会科学研究最有学术影响的3140种图书,涉及近10年的引用数据分析,并公布了国内出版社对各学科的图书学术影响排名,人民出版社等列出版社学术影响力总排行的前10名。

这也是我国首次发布的出版社在各学科被引用情况的分析数据,这对出版社了解自己的优势学科和不足学科提供了非常有益的参考。

(1)为我国学者推荐与研究相关的最有学术影响的著作。

我国数百家出版社近年每年出版新书数量逾10万种,新中国成立以来,已出版新书200多万种,如果加上我国引进的外文图书,更是数不胜数。

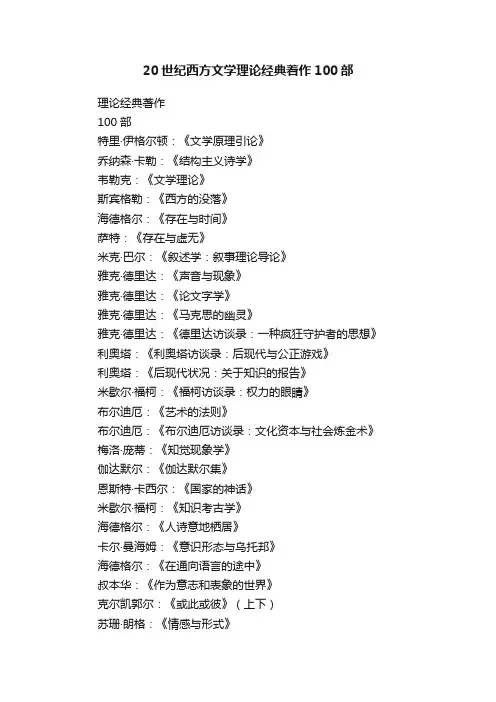

20世纪西方文学理论经典着作100部理论经典著作100部特里·伊格尔顿:《文学原理引论》乔纳森·卡勒:《结构主义诗学》韦勒克:《文学理论》斯宾格勒:《西方的没落》海德格尔:《存在与时间》萨特:《存在与虚无》米克·巴尔:《叙述学:叙事理论导论》雅克·德里达:《声音与现象》雅克·德里达:《论文字学》雅克·德里达:《马克思的幽灵》雅克·德里达:《德里达访谈录:一种疯狂守护者的思想》利奥塔:《利奥塔访谈录:后现代与公正游戏》利奥塔:《后现代状况:关于知识的报告》米歇尔·福柯:《福柯访谈录:权力的眼睛》布尔迪厄:《艺术的法则》布尔迪厄:《布尔迪厄访谈录:文化资本与社会炼金术》梅洛·庞蒂:《知觉现象学》伽达默尔:《伽达默尔集》恩斯特·卡西尔:《国家的神话》米歇尔·福柯:《知识考古学》海德格尔:《人诗意地栖居》卡尔·曼海姆:《意识形态与乌托邦》海德格尔:《在通向语言的途中》叔本华:《作为意志和表象的世界》克尔凯郭尔:《或此或彼》(上下)苏珊·朗格:《情感与形式》苏珊·朗格:《艺术问题》福兰西斯·福山:《历史的终结》柯林伍德:《艺术原理》鲍曼:《流动的现代性》艾柯:《诠释与过度诠释》本雅明:《德国悲剧的起源》理论经典著作100部艾略特:《小说的艺术》本雅明:《机械复制时代的艺术作品》尼采:《悲剧的诞生》萨特:《词语》什克洛夫斯基:《俄国形式主义文论选》本雅明:《发达资本主义时代的抒情诗人》姚斯等:《接受美学译文集》艾柯等:《结构主义和符号学》荣格:《心理学与文学》罗蒂:《哲学与自然之镜》维特根斯坦:《哲学研究》爱德华·赛义德:《东方学》米歇尔·福柯:《规训与惩罚》爱德华·赛义德:《文化与帝国主义》波德莱尔:《波德莱尔美学论文选》马丁:《当代叙事学》贡布里希:《艺术的故事》乔纳森·卡勒:《当代学术入门·文学理论》特雷·伊格尔顿:《二十世纪西方文学理论》雷纳·韦勒克:《二十世纪西方文学批评》苏珊·桑塔格:《反对阐释》乌蒙勃托·艾柯:《符号学理论》保罗·利科:《活的隐喻》皮亚杰:《结构主义》艾布拉姆斯:《镜与灯》麦克卢汉:《理解媒介》伽达默尔:《美的现实性》雷纳·韦勒克:《批评的诸种概念》索绪尔:《普通语言学教程》卡西尔:《人论》姚斯:《审美经验论》施塔格尔:《诗学的基本概念》理论经典著作100部弗洛伊德:《释梦》托托西:《文学研究的合法化》伊夫·瓦岱:《文学与现代性》Jean Georges:《文字与书写:思想的符号》A.杰弗逊:《现代西方文学理论流派》韦恩·布斯:《小说修辞学》伽达默尔:《真理与方法》苏珊·桑塔格:《重点所在》伽达默尔:《哲学解释学》伽达默尔:《赞美理论》凯塞尔:《语言的艺术作品》布卢姆:《影响的焦虑》贡布里希:《艺术和科学》列维-斯特劳斯:《野性的思维》费瑟斯通:《消费文化与后现代主义》艾略特等:《西方现代派作家论创作》罗兰·巴特:《神话:大众文化诠释》马科斯·韦伯:《社会科学方法论》汉娜·阿伦特:《人的条件》尼采:《权力意志》奥·帕斯:《批评的激情》维谢洛夫斯基:《历史诗学》佛洛依德:《精神分析引论》佛洛依德:《精神分析引论新编》马克思·韦伯:《经济与社会》(上下)雷纳·韦勒克:《近代文学批评史(第一卷)》乌斯宾斯基:《结构诗学》高概:《话语符号学》伽达默尔等:《理解与解释》佛洛依德:《佛洛依德著作选》佛洛依德:《佛洛依德后期著作选》戴维·洛奇:《二十世纪西方文学评论》(上下)理论经典著作100部德里达:《德里达中国讲演录》补充(转载,致谢)马列文论专题:计14种1、马克思:《1844年经济学-2、哲学手稿》,3、人民出版社1979年版(《马恩全集》第42卷);4、《马克思、恩格斯论文学与艺术》(一、二册),5、人民文学出版社1983年版(另有同6、类型书可选用);7、《列宁论文学与艺术》,8、人民文学出版社1983年版(另有同9、类型书可选用);10、《毛泽东论文艺》(增订本),11、人民文学出版社1992年版;12、《普列汉诺夫美学论文集》(第1、2卷),13、人民出版社1983年版;14、《高尔基论文学》,15、人民文学出版社1978年版;16、高尔基:《不17、合时宜的思想:关于革命与文化的思考》,18、江苏人民出版社1998年版;19、《卢那察尔斯基论文学》,20、人民文学出版社1983年版;21、《卢卡契文学论文集》(第1、2卷),22、中国社会科学出版社1980年版;23、《卢卡契文学论文选》(第一卷),24、人民文学出版社1986年版;25、《西方马克思主义美学论文选》,26、漓江出版社1988年版;27、《现代美学新维度--西方马克思主义美学论文精选》,28、北京大学出版社1990年版;29、[英]特里"伊格尔顿:《马克思主义与文学批评》,30、人民文学出版社1986年版;31、[美]马丁"杰:《法兰克福学派史(1923-32、1950)》,33、广东人民出版社1996年版。

文学理论参考书目-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One11、阿多诺:《美学理论》,王科平译,成都:四川人民出版社,1998年版。

2、吕特·阿莫西等:《俗套与套语》,丁小会译,天津:天津人民出版社,2003年版。

3、艾略特:《艾略特文学论文集》,李赋宁译注,南昌:白花洲文艺出版社,1994年版。

4、埃斯皮卡:《文学社会学》,于沛选编,杭州:浙江人民出版社,1987年版。

5、罗贝尔·埃斯皮卡尔:《文学社会学》,上海:上海译文出版社,1988年版。

6、弗兰克·埃夫拉尔:《杂闻与文学》,谈佳译,天津:天津人民出版社,2003年版。

7、马克·爱德蒙森:《文学对抗哲学》,王柏华等译,北京:中央编译出版社,2000年版。

8、艾布拉姆斯:《镜与灯》,郦稚牛等译,北京:北京大学出版社,1992年版。

9、艾柯等:《诠释与过度诠释》王宇根译,北京:三联书店,1997年版。

10、马克·昂热诺等主编:《问题与观点:20世纪文学理论综述》,史忠义等译,天津:百花文艺出版社,2000年版。

11、埃里希·奥尔巴赫:《摹仿论:西方文学所描绘的现实》,吴麟绶等译,白花洲文艺出版社,2002年版。

12、.奥尔德里奇:《艺术哲学》,程孟辉译,北京:中国社会科学出版社,1986年版。

13、弗雷德·奥登等编:《现代主义,评论,现实主义》,崔诚等译,上海:上海人民美术出版社,1991年版。

14、巴赫金:《巴赫金全集》,李兆林等译,石家庄:河北教育出版社,1998年版。

15、米克·巴尔:《叙述学:叙事理论导论》,谭君强译,北京:社会科学文献出版社,1995年版。

16、罗兰·巴尔特:《符号帝国》,孙乃修译,北京:商务印书馆,1996年版。

17、罗兰·巴特:《符号学美学》,董学文等译,沈阳:辽宁人民出版社,1987年版。

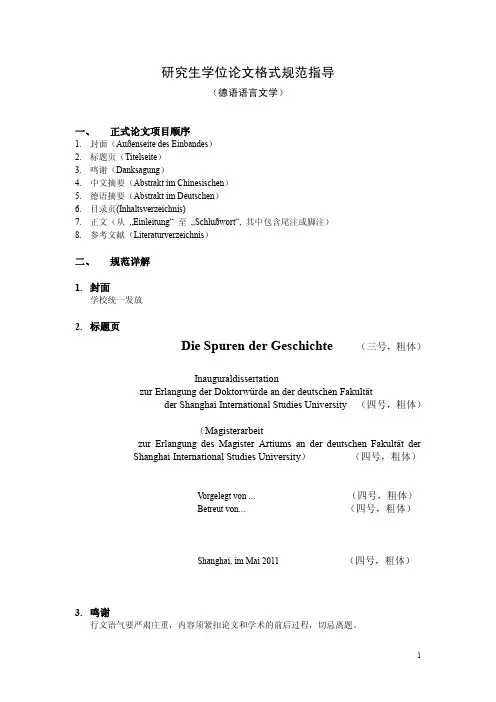

研究生学位论文格式规范指导(德语语言文学)一、正式论文项目顺序1.封面(Außenseite des Einbandes)2.标题页(Titelseite)3.鸣谢(Danksagung)4.中文摘要(Abstrakt im Chinesischen)5.德语摘要(Abstrakt im Deutschen)6.目录页(Inhaltsverzeichnis)7.正文(从…Einleitung“至…Schlußwort“, 其中包含尾注或脚注)8.参考文献(Literaturverzeichnis)二、规范详解1.封面学校统一发放2.标题页Die Spuren der Geschichte (三号,粗体)Inauguraldissertationzur Erlangung der Doktorwürde an der deutschen Fakultätder Shanghai International Studies University (四号,粗体)(Magisterarbeitzur Erlangung des Magister Artiums an der deutschen Fakultät derShanghai International Studies University)(四号,粗体)V orgelegt von ... (四号,粗体)Betreut von... (四号,粗体)Shanghai, im Mai 2011 (四号,粗体)3.鸣谢行文语气要严肃庄重,内容须紧扣论文和学术的前后过程,切忌离题。

4.摘要4.1.须概括论文主要内容,突出论文创新点。

4.2. 内容精要,一般不超过A4纸一个页面。

4.3. 提列关键词3-5个。

5.目录页目录分级一般分为2-3级,不宜过粗或过细。

目录一般不超过2个页面。

Inhaltsverzeichnis1. Einleitung2. Aufrisse –Annäherungen an die Italienbilder Dieter Schmidts2.1 Tradition und Umbruch: Reisen im 19. Jahrhundert2.2 Von der Harmonie eines Familiären Fotoalbums zur Fokussierung im Einzelbild - Italienbilderin westdeutschen Nachkriegsillustrierten2.2.1.Italienkult in der frühen Bundesrepublik2.2.2 Bilder des Südens in der 50er-Jahre-Werbung2.2.3 Italienbilder in den großen Illustrierten der 60er Jahre2.2.4 Verflachung und Zerschneidung: Zum Wandel der Italienbilder in den Illustrierten der 60erJahre2.3 Italien als institutionalisiertes Kulturerlebnis? – Deutsche Schriftsteller in der römischen VillaMassimo: Das Beispiel Hubert Fichte 19672.4 Dieter Schmidt kommt Oktober 1972 nach Italien3. Schmidts Italienbilder3.1 Stimmungen einer Bedrückung und Bedrohung3.1.1 Die Stadt Rom als Gefängnis der Sinne, die Villa Massimo als Käfig der Tierkörper3.1.2 Der Gucker3.1.2.1 Schmidts Augensinn3.1.2.2 Künstliches Licht3.1.2.3 Dunkle Räume in künstlichem Licht3.1.2.4 Frauenbilder: Madonnen und Prostituierte3.1.2.5 Männerbilder: Uniformierte und Wächter3.1.2.6 TV und Radio als andere, als gemachte Bewusstseinswelt3.1.3 Geräuschbilder3.2 Lebendige Ruinen3.2.1 Zerfallene Monumente und kaputte Statuen3.2.2 V erkrüppelte Bäume und geschundene Tiere3.2.3 Handel und offene Fleischereien3.2.4 Menschenbilder der Zerstückelung und des Todes3.3 Gestörte Körperrhythmen und Bilder von Nachträumen4. Bilder der Vergangenheit in Schmidts Italienaufnahme4.1 Die geistige Präsenz des Krieges in Italien und deren biographische Ursprünge4.2 Die schattenwerfende Kulisse einer beschädigten Welt der Kindheit4.2.1 Vertümmelte Körper4.2.2 Zerstörte Landschaft5. Den Raum erfassen – Die Feststellung der diffusen Kriegsangst im Raum der Bilder5.1 Die Forderung nach Erkundung des Ortes5.2 Pläne, Collagen und Aufzeichnungen zum Raum5.3 Die Fixierung innerer Kriegsbilder im äußeren Raum6. Schlusswort / ZusammenfassungLiteraturverzeichnis6. 正文6.1.行文须规范,脚注或尾注亦须规范6.2.如是德文,段首可不缩进排布,或缩进4个字母排列;如是汉语,则须缩进2个汉字。

西方文论读书笔记【篇一:西方文论读书笔记】《西方文论讲稿——从胡塞尔到德里达》(赵一凡著,生活-读书-新知三联书店,2007年10月北京第1版) 1、所谓文论,原本是指20世纪发展起来的诸多西方批评理论。

与此同时,它也代表发达资本主义变革态势下,不断挣扎求生的欧美新学潮流。

作为新学,文论图变心切,反复倡导观念变革。

革新之余,它们还喜欢在自己名号前,添加新(new-)、超(super-)、反(anti-)、后(post-)之类头衔,以此标榜先进,或与众不同。

二战后,这些“加帽子”的文论流派层出不穷,诸如新左派、新历史,超现实、超自我,反文化、反表征、反俄狄浦斯,后工业、后现代、后殖民、后启蒙、后形而上学,不一而足。

尽管来路不一,倾向各异,文论的共同癖好却是一以贯之地反思和批判西方文明。

从尼采到福柯,各色批判思潮绵延百年,起伏跌宕,不断超越形而上学,突破人文传统,引领西方学术创新图变。

(序言001)2、文论研究为何如此困难?(序言002)(a. 文论多属于杂交理论或跨学科知识。

b.文论多来自德、法、俄等欧陆国家,经过传播,形成跨国理论,进而在全球遭遇误读。

c.文论富有挑战精神、革新冲动,不断对传统发出挑战,是英雄也是麻烦制造者。

d.作者认为,文论的最大麻烦在于其危机求变逻辑。

反复受挫中产生的游戏癖好、意义虚无、理论商品化等等。

)3、准确说,西方现代性既非两项合成,亦非四项并列,而是三位一体:即科学精神、民主政治、艺术自由。

作为理性,它包含三个子项,分别是认知理性、道德理性、艺术理性。

我们所说的现代主义(modernism),或曰欧美现代派文学,一般从1857年算起,即文学史上同时出现波德莱尔《恶之花》、福楼拜《包法利夫人》的那一年。

而俄裔作家纳博科夫1958年在美国出版畅销书《洛丽塔》,则象征了后现代文学的出场。

(现代性:文艺现代性、哲学现代性、社会现代性)社会现代性:a时空分割重组农业社会中,历书、沙漏、观象学为人提供了粗略时序,其特点是时空相联。

后殖民主义文论Literary Theory of Postcolonialism一、几个相关概念殖民(colony):在原初意义上用于描述人们迁移到世界其他地方并在那里展开新的定居生活的现象。

(吉尔伯特—后殖民批评:15)后来这一定义因其对“其他地方”有无原住民只字未提,而被认为含有殖民色彩。

帝国主义(Imperialism):一个国家通过军事占领对另一个地区行使权威,包括在军事、经济、文化上和象征意义上行使权力。

(朱刚:475)殖民主义(Colonialism):殖民主义则是帝国主义的一种扩展形式,表现为往该地区移民,占领那里的资源,统治占领地的原住民。

(朱刚:475)东方学:(Orientalism)东方学(东方主义)是一门综合了哲学、语言学、人种学等学科,主要从东方文本的西语译本或西方学者有关东方文明的论述来阐释东方文明的学科。

(任一鸣:43)二、概述1978 年爱德华·萨义德(Edward W. Said)的《东方主义》(Orientalism)问世,开创了后殖民研究,使之成为继后结构主义①又一波批评浪潮。

后殖民理论形成于20世纪80 年代,90 年代中后期趋于成熟, 影响波及西方人文社会科学研究各领域。

其理论蕴含丰富, 批判意识强烈, 这使得它成为欧美学术变革标志和比较时新的批评方法。

西方学界对于后殖民的表述各异,诸如后殖民批评、后殖民研究、后殖民话语、后殖民理论等。

后殖民研究跨越哲学、人类学、地理学、历史学、政治学、文学、文化研究等不同学科。

它以阶级、性别、种族为参照系, 反思并拓展西方各派文化批判思潮, 关注白种人/ 非白种人、宗主国/ 殖民地的对立互动。

后殖民理论脱胎于马克思主义、后结构主义和后现代主义②。

它一方面扎根第三——————————①后结构主义(Poststructuralism)兴起于20世纪70年代,泛指取代结构主义的各种批评理论和方法。

它利用结构主义提供的基本命题继续推导,对符号、知识、主体性等范畴作了新的阐释,形成对整个西方思想传统的质疑。

论现代性在中国晚清文学的表征20世纪90年代以来,王德威的论文《被压抑的现代性——没有晚清何来五四》的发表,引起了海内外学者对现代性与晚清文学联系的极大关注,对晚清文学的研究又前所未有地凸到了学术研究的前台。

那么,为什么说晚清是中国文学现代性的发生时段?“晚清现代性”与“五四现代性”有何联系?与“五四”相比,晚清文学现代性有什么不同的表征?这些都是值得我们进一步探讨的问题,笔者拟就这几个问题提出自己的浅见,以就教于方家。

一现代性,在西方,并不是一个单纯的文学命题,而是一个性质复杂的跨学科命题。

从哲学角度来看,是欧洲启蒙者对未来理想社会的哲理设计,反映了一种强悍无比的资本主义文化发展逻辑,充满了新时代的理性精神。

从语言学角度分析,它既是一系列反传统的独特的叙述模式,也是一场表现方法上的剧烈变革。

而在社会学的层面,它包含了一整套艺术机构与生产方式的变革创新、以及社会再造。

而对于中国的艺术创作者和欣赏者而言,现代性,则具有与文学古典性不同的新属性,比如以大众传播媒介为主要传输工具,运用现代汉语的符号系统,表述中国人在全球性格局中的生存体验,创造与古典文学传统截然不同的崭新形象;而面对市民消费群体,则是一种时髦的自我意识、生活方式或生存体验。

如果用英国著名社会学家吉登斯关于社会现代性的新解释来考察晚清和“五四”,在现代社会断裂性、反思、社会再造等突出特征方面,“五四”远比晚清来得更明显、更强烈、更彻底。

“五四”的文学革命与晚清的文学改良相比,规模更大、更有力度、社会影响更深远,现代性的“西风”在“五四”也吹得更强劲。

但据此将“五四”作为中国现代性高潮的时段也许较合适;倘若将“五四”作为中国现代性的发生时段,那么,此前晚清活跃的现代性因子就难以解释了。

二早在明代中叶(1488——1620年),中国就已经出现了早期萌芽的资本主义经济因素,市民意识已开始觉醒,在界出现了与程、朱理学相对抗的“阳明学派”、泰州学派、李贽等反对封建礼教、追求个性解放的异端思想,强烈震动了明代政权的思想理论基础。

2012年第7期山东社会科学No.7总第203期SHANDONG SOCIAL SCIENCES General No.203现代性语境中的符号消费批判葛彬超(中山大学社会科学教育学院,广东广州510275)[摘要]资本主义进入到发达工业社会,其资本运作重心由经济领域向日常生活领域偏移,消费文化掀起了新的变革,符号消费横空出世。

媒介文化是后工业社会技术与资本合作成功的产物,亦是资本操作的平台,而符号消费则是文化参与经济成功实践的果实。

符号消费是现代性带来的产物,而现代性的命运与资本逻辑是密不可分的,因此对符号消费进行批判的理论依据就是对现代性的批判,进一步说就是对资本的批判。

[关键词]现代性;资本;符号消费[中图分类号]B507[文献标识码]A[文章编号]1003-4145[2012]07-0090-04资本主义发展大体上经历了三个时期,即市场资本主义时期、垄断资本主义时期和晚期资本主义时期。

市场资本主义是资本主义萌芽时期的一种新型的经济,生产资料为私人所有,经济利润处于支配地位,依靠市场和价格配置资源;垄断资本主义即帝国主义,是资本主义发展的高级阶段,它是在资本主义生产力和生产关系的矛盾进一步发展的基础上,在生产和资本加速集中的过程中形成起来的;晚期资本主义则是在科技飞速发展的现代性环境中成长起来的,其重要特征就是技术进步与消费控制合谋,此时的资本运作的重心从经济领域逐渐向日常生活领域偏移,消费文化登上了时代的舞台,统治阶级对意识形态的控制已经超越了以往的宗教、教育等范畴而扩张到整个生活领域。

一、符号消费异军突起进入二十世纪五六十年代,资本主义社会已经进入发达工业社会也就是晚期资本主义时期,“丰裕”、“闲暇”成为其新的社会面貌,日常生活领域的消费文化发生了翻天覆地的变化。

消费原本是为了满足人们生存和发展的需要,其本质上是对商品的使用价值的消费,而进入消费社会以后,按需消费逐渐转变为为满足人们无穷的欲望而进行的无止境的消费,正如丹尼尔·贝尔所说:“资产阶级社会与众不同的特征是,它所要满足的不是需要,而是欲求,欲求超过了生理本能,进入心理层次,因而它是无限的要求。

西方音乐史(学)是音乐学(Musicology )学科的下属分支[1],即以西方音乐(以欧洲和美国为代表)为研究对象,在归纳、总结西方音乐历史发展的同时,对学科自身的理论与学科发展历程进行梳理和反思的学术研究。

所谓的梳理和反思,则涉及到西方音乐史研究的两个维度,一个是对于西方音乐历史发展事件的梳理;另一个维度则是对记录和呈现西方音乐史方式的反思,即“不仅是指音乐历史的写作,而且意味着对左右音乐学术进程的历史审视。

”[2]前者被称为“西方音乐史研究”,属于历史音乐范畴;而后者则被称为“西方音乐史学”研究。

“历史音乐学的总体学术范围中包含了西方音乐史学的研究,而西方音乐史学的学问与论域直接产生于历史音乐学这一‘母体’,并以史学特有的学术话语推动着历史音乐学的发展。

”[3]在各类社科类文章的撰写中,选择何种研究方法对研究对象进行分析,用何种方法对已有材料进行组织、呈现,成为评价一个选题或论文价值的重要标准。

同一个研究对象运用不同的方法,则得出不同的结论,展现出了不同的图景;而针对不同的研究主题,则要选择不同的方法。

本文旨在以20世纪音乐学研究方法——结构史为研究对象,从其自身概念和历史发展两个维度出发,总结其特征。

并以笔者本人的硕士论文为例,展示结构史方法在音乐论文写作中的优势。

一、西方结构史方法的产生出现于各个领域、各学科的“结构史”即运用结构主义的思考方式来重新审视、书写该领域、学科历史的方法。

在此,我们需要明确两点:“结构史”和“结构主义”两者在方法论上代表同一对象;“结构主义”更多地在强调一种“方法”。

“结构主义不是一种单纯的传统意义上的哲学学说,而是一些人文学家和社会学家在各自的专业领域里共同应用的一种研究方法,其目的就是试图使人文科学和社会科学也能象自然科学一样达到精准化、科学化的水平。

”[4]当我们将“结构主义”看做:因思考方式的改变而产生的新方法时,似乎就可以解释结构主义的溯源总离不开那些看似不相关的理论、学派或著述。

259 Study of art当代艺术的语境特征解析孙晓霞ʌ内容摘要ɔ 波普㊁观念㊁装置㊁行为等当代艺术常被标榜为颠覆精英意识形态㊁让审美回归日常生活的㊁全新的艺术生产方式㊂本论文应用语境理论,对当代艺术的各语境要素及语境结构特征进行剖析,指出:当代艺术并没有真正回到日常生活中去,相反,它是对现代主义精英艺术生产方式的极端化,也是现代主义艺术式微和衰败的表现㊂ʌ关键词ɔ 当代艺术 语境理论 语境结构特征通常来说, 当代艺术 概念有两种基本涵义:一是广义的㊁时间意义上的,指当代所产生的所有艺术;另一种是狭义的㊁艺术风格流派意义上的,指二战后以美国为中心兴起的波普艺术㊁观念艺术及装置㊁行为㊁影像等艺术类型,在艺术理论中也往往将其称为前卫艺术㊁实验艺术㊁先锋艺术㊁后现代艺术等㊂本文要讨论的是后一种意义上的 当代艺术 ㊂作为一种席卷全球的㊁ 先进 的艺术生产方式,当代艺术在理论中常被描述为从精英走向大众㊁消除艺术与日常生活之边界,颠覆现代主义的全新艺术方式,它在实践中被赋予正当性与合法性的同时,在理论中也收益了普适性的价值判断㊂现在,在国际化㊁全球化的名义下,当代艺术甚至影响到整个人类的艺术实践和思维方式,然而当代艺术果真超越了西方现代主义的临界点吗?其本质如何本文尝试通过语境理论来多层面地描述当代艺术的实践方式,努力揭示其本质㊂在进入分析之前,我们需要对艺术语境理论及相关问题做简略介绍㊂一㊁艺术语境研究简述语境理论是当代哲学研究的一个重要成果,近年来在科技哲学㊁解释学等领域获得了长足的发展㊂在艺术领域中,语境理论作为一种新研究方法也逐渐引起了人们的重视㊂20世纪末期,经历了语言学转向的艺术理论转向文化研究, 权力 成为主题,语言学中的诸多理论遭遇解构和批判,但是生成于语言学领域的 语境研究 却异军突起,受到青睐,在阐释学㊁后期分析美学㊁文化研究等理论中广受关注,国内理论界也兴起了与语境相关的艺术思索,循着语境思维模式来探知艺术成为新的研究路径㊂笔者曾就此梳理了艺术理论中语境研究的不同视域和理论取向 1 ,借鉴先前艾布拉姆斯著名的艺术四要素三角形图示㊁刘象愚的艺术要素循环模式,并吸取我国文艺理论家杨晦的 公转㊁自转理论 ㊁李心峰的 通律论 艺术观等理论中的合理因素,结合语境理论的研究成果(根据语境与文本的互动㊁辩证关系,我们发现艺术语境系统中最稳定的文本是艺术品,只有以艺术品为确定的参照点,艺术的语境系统才能存在且具有价值),形成了以艺术品为中心语境层㊁以艺术生产层和社会为外围语境的三层域艺术语境模式,图示如下 2 :艺术品文本艺术家欣赏者中介艺术生产语境层艺术的社会语境层在图中我们可以看出,如海上冰山一般:艺术品是伫立在海平面之上的一角冰山,艺术生产过程是潜藏在海平面之下的庞大底座,社会则就是漂浮起整个冰山的汪洋大海,是整个冰山得以生成和存在的本源㊂平面地看,语境层和文本的逻辑关系结构是一个同心圆,每个圆形都包涵着更里一层的相关内容㊂这样,以艺术品为参照点,就形成艺术品文本㊁艺术生产语境层㊁社会语境层的艺术语境结构模式㊂下文就从语境的结构角度切入,对当代艺术的生产方式进行考察㊂12 详见拙文‘走向系统的艺术语境研究“,黄惇主编‘艺术学研究“第2卷,南京大学出版社,2008年㊂孙晓霞:‘构建三层艺术语境研究模式“,‘云南艺术学院学报“,2009年,第2期㊂图示略作调整㊂261 Study of art 二㊁当代艺术的语境要素形态解析观察上图我们可以看到,艺术语境一定是个不断发育的过程,直到现代主义时期才彻底从社会其他生产中脱离,成为一种自我运行的㊁相对完满的独立语境系统㊂也就是说,在现代主义时期,艺术的生产系统自主完整,语境结构中三个层域之间边界清晰,艺术与非艺术的界限也相对明确和稳定,艺术是一种独立于社会其他生产的 自主 系统,因此出现了 为艺术而艺术 ㊁艺术自律等理论㊂但历史的车轮并不肯为艺术的 胜利 做片刻停留,在20世纪后半叶,随着先锋派艺术引发的艺术自我批判(自我批判是 以批评所指向的社会构成或社会子系统的完全进化出它自身的㊁独特的特性为条件的 ) 1,之前远离大众生产生活的艺术生产要素开始与日常生活趋合,在艺术活动中大量地置入日常生活物品和现成品,波普㊁装置㊁观念式的当代艺术生产方式开始盛行,理论上称之为审美日常生活化㊂众所周知,先锋派的初衷是希图将艺术重新结合进日常生活中㊂先锋派认为现代主义艺术远离生活的精英存在方式不是艺术的 胜利 ,而是艺术史发展中的一个错误,因此要撕破艺术由贵族精英们把玩的禁闭性,突破传统艺术实践重心集中在作品的形式藩篱㊂为此,杜尚把小便器㊁自行车轮㊁雪铲放入艺术博物馆中;安迪㊃沃霍尔 制造 了‘布里洛盒子“;约翰㊃凯奇在静默中完成‘四分三十三秒“以便 揭示意义以使声音成为它们自己㊂ 2 可以说,正是先锋派扯起了 去精英化 的大旗,对艺术进行批判与解构㊂但事与愿违,先锋派为艺术去魅的行为被资本主义适得其反地圣化了,很快,当代艺术在日常生活化的实践过程中幻化为一个矛盾集合体:越失败越成功,越成功越失败,这成为当代艺术的基本逻辑㊂就此,艺术的自我批判成为常态,批判的革命性意义在这里变成了一种表征艺术的标志, 为艺术而艺术 演变成 唯反艺术才是艺术 这样一个荒谬却现实的局面, 反艺术几乎受到了普遍欢迎 3 ㊂在这种态势下,当代艺术的三层语境域各自呈1 23 [德]彼得㊃比格尔:‘先锋派理论“,高建平译,北京:商务印书馆,2005年,第89页㊂转引自[法]让㊃波德里亚:‘消费社会“,刘成富㊁全志钢译,南京大学出版社,2006年,第88页㊂[法]蒂埃里㊃德㊃迪弗:‘艺术之名:为了一种现代性的考古学“,秦海鹰译,长沙:湖南美术出版社,2001年,第30页㊂现出不同的形态㊂1.当代艺术语境结构中的文本层域 艺术品形态特征其实早在现代主义时期,也就是艺术生产语境域独立的时代,对作品自身结构的消解和自我批判已经开始㊂现代主义艺术家热衷于对艺术品结构和秩序的违反以追求艺术的独特性,作品一再突破传统规则,使得 违反规则的事物自身成了规则 ㊂ 1 但当代艺术中, 违反规则 被推进到彻底遗忘规则,技巧更是为人所不耻,先前那种能分离出能指与所指的传统艺术符号系统灰飞烟灭,日常生活品被挪置到艺术活动中替代了艺术品的位置,就此文本的结构张力极限被打破㊂传统绘画中 构成形式的主要元素是介质㊁线㊁面㊁明暗㊁肌理㊁空间和色彩 2 ,而在当代艺术中常见的空白画布上,根本就不存在这些元素,但这丝毫不妨碍它获得艺术品的地位和名号㊂丹尼尔㊃贝尔为此感慨道: 画布对于一个又一个的美国画家来说开始像一个行动的场所 而不是一个赖于再现㊁重新设计㊁分析和 表现 一个真实和想象的物体的空间㊂ 3 显然,千百年来艺术史建构起的那种要求艺术品文本整一㊁有秩序和规则㊁富有节奏等结构特征在这个时期消失殆尽,日常物品和现成品取缔了作为符号的艺术品存在意义和价值,艺术品遭受到前所未有的叛离和解构,突破艺术品结构的张力极限成为当代艺术的行动原则㊂当然依旧有理由争辩道:这些日常物品成为艺术品扩展了艺术理解和解释的空间㊂确实,当观众面对一幅空白的画布㊁一块浮木㊁一个绳子或一把摇椅时,他可能有无限自由的想象与理解;但是由于作品上面没有任何有意而明确的能指符号,自然也不能有约定俗成的所指对象,于是普通艺术欣赏者看到的是自己无法理解的物品,观众从中得不到传统艺术品所能提供的隐喻和审美体验等㊂ 形象或类象与真实之间的界限已经内爆,与此相伴,人们从前对 真实 的那种体验以及真实的基础也均告消失㊂ 4 面对这类作品,欣赏者所感受到的更多是陌生和被排斥的不知所措,得到的只是形1234 [法]纳塔斯㊃埃尼施:‘作为艺术家“,吴启雯㊁李晓畅译,北京:文化艺术出版社,2005年,第104页㊂O T T O G.O C V I R K㊁R O B E R T B O N E㊁R O B E R TS T I N S O N㊁P H I L I P W I G G.A r t F o u n-d a m e n t a l s:T h e o r y a n dP r a c t i c e[M].WM.C.B r o w nC o m p a n y P u b l i s h e r,1962:11.[美]丹尼尔㊃贝尔:‘资本主义文化矛盾“,赵一凡㊁蒲隆㊁任晓晋译,北京:三联书店出版社,1989年,第173页㊂[美]道格拉斯㊃凯尔纳㊁斯蒂文㊃贝斯特:‘后现代理论:批判性的质疑“,张志斌译,北京:中央编译出版社,1999年,第154页㊂263 Study of art形色色的不解和对自我的怀疑,而且这种情绪并不能触动艺术家,因为这或许就是当代艺术的生产目的,即以自由想象之名毁灭想象㊂从这个立场出发,艺术日常生活化打破传统艺术品文本结构的张力极限,取消文本结构就是符合逻辑的,其结果是艺术语境的参照物泛化,艺术品定义失效㊂2.当代艺术语境结构中的生产层域 艺术生产的其他三要素特征在艺术生产过程中,除了艺术品这个重要的物质载体外,还存在着艺术家㊁艺术中介和艺术欣赏者这三个基本的人的要素,三者在不同的艺术史时期呈现出各自不同的特征,在当代艺术生产中,这三个要素的形态特征更加鲜明㊂要素一:恣肆的艺术家早在现代主义的自由艺术概念阶段,艺术家已摆脱了来自艺术欣赏者的规约,艺术不再附庸于社会其他生产系统,艺术家享有了前所未有尊崇㊂先锋派察觉到现代主义艺术的过度精英化,积极地对其展开批判和解构㊂但当代艺术的生产方式表明,艺术家的自主地位并没有因为先锋派受到丝毫的动摇,相反它变本加厉地扩张了自己的自由度和任意性㊂现在, 仅仅在这件物品上签名就将它从 实用 的上下文(语境)之中抽脱了出来,嘲弄般地将它置于一个 艺术品 的上下文之中 1㊂只要在适当的语境结构中,只要有艺术家签名(甚至不需要签名),任何物品都能成为艺术品㊂艺术品是经由艺术家染指 镀金 后的任何事物,艺术家拥有了点石成金的 上帝之手 ㊂然而,这并不意味当代艺术品都具有优秀艺术的品质 2,而是因为 人们对艺术品的崇拜如此根深蒂固,以至于把艺术家用来解构艺术品的东西也当作艺术品来供奉 3㊂在阿瑟㊃丹托眼中,正是普通公众对意义的饥渴才使得艺术成为一种有意义的新 宗教 ,他说道: 在我看来,他们所饥渴的东西㊁我们所有人所饥渴的东西,就是意义:一种宗教能够给予的意义,或哲学,或最后是艺术给予的意义 4 ,艺术取代了之前宗教提供给人们意1 2 34 [美]卡尔文㊃汤姆金斯:‘杜桑“,李星明㊁马晓琳译,长沙:湖南美术出版社,1991年,第36页㊂在分类和定义的角度看,杜尚的作品被艺术史认可为艺术品了,但这些作品是否能成为优秀的艺术品还值得质疑并继续讨论㊂彭锋:‘后现代美学与艺术的几种倾向“,‘装饰“,2004年,第4期㊂[美]阿瑟㊃丹托:‘艺术的终结之后“,王春辰译,南京:江苏人民出版社,2007年,第206页㊂义的功能,僧侣们所能享有的权利和自由让渡给了艺术家㊂不过,与宗教僧侣要有严格戒律的约束不同,当代艺术家在创新的名义下走入一种任性的自由,从一定程度上说,这种自由是没有限度的㊁绝对合法的㊂由是 艺术品的价值不在于作品本身,而在于创作它的人是个艺术家,正因为那是一个艺术家,不是一个普通人,作品才成其为作品,才有价值 1 ㊂在这个艺术被 神化 的自证时代,艺术家的极端任意获得了合法性,由艺术家所首肯的任何事物都可能成为艺术品,肆无忌惮的艺术创作成为当代艺术家的鲜明特征㊂要素二:垄断的艺术中介在当代艺术中,艺术家的极端任意之所以能成为事实离不开艺术中介的支撑与促动㊂我们所说的艺术中介主要包括艺术批评㊁艺术史以及艺术博物馆经理人㊁收藏家㊁赞助人等角色㊂在当代艺术生产中,有这些角色构成的艺术中介群不再是简单的追随者或信息传递者,他们把持着艺术传播与解释的各个环节,垄断了艺术家与艺术欣赏者之间的交流反馈,翻转为艺术新的立法者㊂早期先锋派的实验性㊁革新性艺术震惊了艺术界,杜尚的作品‘泉“最初也曾受到博物馆的抵制,但在艺术生活化的风潮中,诸多的艺术中介体却在积极地促进艺术家的各种 革新 行为,并形成一系列隐形的制度㊂所有艺术传播和解释需要的人力资源合为一个强势的利益共同体和密闭的 圈子 ,将艺术家笼络在圈内㊂相应地,博物馆㊁画廊和演剧场以及其他艺术传播机构的功用则主要是创造成一种艺术的垄断包装,让所有进入这个空间中所有的物品都能成为艺术品㊂ 以市场为基础的当代艺术系统已经逐渐地发展至将艺术家㊁商人和批评家以外的其他人也包括进来㊂拍卖行㊁博物馆㊁政府和赞助公司的行为,以及建构声望的大众媒介,现在在决定作品㊁画家和艺术流派的价值方面也发挥着作用㊂在此过程中,对应于美学标准的对艺术家天分的要求,已经很大程度上为时尚和金钱的价值能力让步㊂ 2 博物馆㊁画廊和其他艺术机构不只是展示艺术,它们也有助于创造出一种12 [法]纳塔斯㊃埃尼施:‘作为艺术家“,吴启雯㊁李晓畅译,北京:文化艺术出版社,2005年,第107页㊂理查德㊃A㊃彼得森㊁戴安娜㊃克兰:‘文化社会学“,王小章㊁郑震译,南京大学出版社, 2006年,第149 150页㊂265 Study of art 社会空间,没有这种空间艺术就不可能被适当地构成为艺术㊂ 1 于是,当一块没有能指符号存在的空白画布被置入这个空间时,它必须依赖于艺术中介的强大操控力才能成为艺术品㊂由此,艺术中介不但把持了艺术家的创作意图和艺术品的存在必要,更进一步取消了艺术欣赏者的真实性㊂在艺术中介的垄断和操控下,艺术被 圣化 到一个无以复加的地步,艺术家无需再为普通艺术欣赏者的审美需求而创作,普通公众却需不计成本和代价地供养艺术: 艺术委员会的成员们不否认纳税人拥有他们的权利,相反,却是艺术界要求政界为了自由艺术的利益,不要坚持那些权利㊂ 2 在这种情势下,艺术品的判断权由艺术欣赏者让渡给中介㊂玛西娅㊃米尤尔德尖锐地指出: 如果罗伯塔㊃彼得在她今晚举行的音乐会上发出像麋鹿一样的叫声,这是唱歌吗?或许我们应该等待明天的评论来回答这个问题㊂ 3 阿瑟㊃丹托更是坦诚地揭示道: 我们的时代日益成为策展人的时代 策展人由此替代了曾经是他们的资助人的王公贵族和红衣主教,逐渐定义了社会如何看待艺术的方式,以及社会应当看什么样的艺术㊂如果要预测艺术会是什么样子的,就需要预测策展人的兴趣爱好在最近的将来会是怎样的㊂ 4 艺术家摆脱了来自艺术欣赏者的规约,却又不得不受制于中介㊂现在,艺术家妥协于中介,甚至与其合谋: 艺术家不仅要有近乎任性的自由,而且要有同艺术体制打交道的各种技巧:他不仅需要团结同行,讨好批评家,向公众献媚,而且还需要经常出入政府部门,懂得怎样迎合媒体作秀,以及熟悉各种商业操作 艺术家在他极端自由的同时陷入了极端的不自由 5但是,艺术中介并不会轻易承认自身的垄断事实,他们往往要通过传统的话语方式为自己辩护㊂例如,批评家会提醒人们在这些 现成品 艺术中发现传统艺术的特性,约翰㊃拉塞尔就认为是杜尚发掘了小便器中的生命㊁约翰㊃凯奇开发了观众的嘘声和噪音中的音乐性㊁安迪㊃沃霍尔则唤醒了12 34 5 [美]理查德㊃舒斯特曼:‘生活即审美“,彭锋译,北京大学出版社,2007年,第8页㊂[美]詹姆斯㊃海尔布伦㊁查尔斯﹒M ﹒格雷:‘艺术文化经济学“,詹正茂译,北京:中国人民大学出版社,2007年,第277页㊂MA R C I A MU L E D E R B A T O N .A r ta n d N o n -A r t [M ].A s s o c i a t e d U n i v e r s i t y P r e s s ,1983:158.[美]阿瑟㊃丹托:‘美的滥用 美学与艺术的概念“,王春辰译,南京:江苏人民出版社,2007年,第104页㊂彭锋:‘艺术的皇帝新衣“,‘装饰“,2005年,第2期㊂肥皂盒子中的规则美, 艺术家们唤醒了掩埋在那些被人民不屑一顾的材料之中的生命 ㊂ 1 从艺术与生活相联系的角度看,这种批评启示给人们一种新的艺术理解方式,是有一定积极意义的;但是从艺术实践的角度看,这种将叛逆固化为常态的艺术解读方式,不仅会取消欣赏者和作品的存在意义,甚至连艺术家本人的艺术创作都是不必要的了,艺术家乃至整个艺术的冠名权交予艺术中介㊂当代艺术中介的垄断不只剥夺了艺术欣赏者的权利,同时也篡夺了现代主义时期形成的艺术家要素在艺术生产语境中的绝对地位㊂可以说,从艺术品㊁艺术欣赏者乃至艺术家都被艺术中介所垄断,当代艺术语境中的中间层域被艺术中介架空㊂要素三:观光客式的普通艺术欣赏群在艺术中介垄断形成的艺术语境结构中,艺术欣赏者基本的审美权利被剥夺,作为艺术生产语境的基本要素之一,艺术欣赏者失去了存在的意义㊂ 在这里没有那种艺术被提供于个人私自沉思静想的气氛,而是唆使人们将所陈列出的东西当作唯一可接受的 ㊂ 2 公众被教导着扮演一个无知的受众群体,进而被告知一件不被欣赏者接受为艺术品的作品才是艺术品,创作它的作者也才有可能被当做是艺术家㊂在这个逻辑悖论下,普通的艺术欣赏者被隔离到了艺术生产系统之外㊂实际上,早在现代主义的艺术生产结构中,艺术欣赏者在整个艺术生产活动中的地位就已经下降了,无论是画廊中的 请勿触摸 ㊁ 禁止拍照 还是在音乐厅中的 保持安静 以及一系列的欣赏规则,都在暗示着一种不平衡与疏离的关系,但这种情势在当代艺术的语境结构中发展到了顶点㊂现在,欣赏者不仅要保持对艺术的顶礼膜拜,还要交出自己对艺术品的判断权甚至理解权,而将艺术欣赏者贬斥为艺术观光客成为当代艺术的创作原则之一㊂吕西安㊃法博在对自己的作品‘重复的地面“ 3 做介绍时就说道: 在这件作品中,我希望把观看者们驳得无话可说,把他们当作宾客对待㊂那些观123 [德]约翰㊃拉塞尔:‘现代艺术的意义“,常宁生译,北京:中国人民大学出版社,2003年,第144页㊂[美]南希㊃艾因瑞恩胡弗:‘美国艺术博物馆“,金眉译,长沙:湖南美术出版社,2007年,第117页㊂吕西安㊃法博在1967年制作了作品‘重复的地面“,作品是铺在画廊石板地面中心位置的一层报纸,这些报纸被稍稍揉皱,但画廊的地板非常干净,作品的主题来自艺术家小时候观看意大利农村妇女洗地板的故事㊂(让吕克㊃夏吕姆:‘西方现代艺术批评“,林霄潇㊁吴启雯译,北京:文化艺术出版社,2005年,第80页)㊂267 Study of art看者仅仅是看看而已,对于他们所看到的东西并不真正感兴趣,他们不过是在艺术面前做一次观光罢了 1,达达主义者则公开宣称其创作目的就是向公众挑战㊂显然,这些艺术家的创作意图并不是指向观众,其作品更多是为了吸引中介的眼球,引发关注和争论㊂于是,普通艺术欣赏者再也无法影响到当代艺术生产,他们只能被动的接受,艺术欣赏沦为艺术观光㊂在此,艺术家成为偶像崇拜的对象,作品就是他们的 天赋 见证,专业批评和解释则成了服务于操纵艺术家的 神职人员 ,普通的艺术欣赏群只要保持缄默,以肃穆崇敬的态度 仰望 艺术家及其作品就足够了㊂表面上受益于社会民主进步的普通艺术欣赏群实际上却失去了在艺术生产链中的真实性和存在意义㊂从这个角度看,除了保持着精英姿态的艺术家和艺术中介外,在当代艺术生产中很难有真实的主动消费,而根据马克思的政治经济学原理,没有消费的生产是无法持续的: 没有生产,就没有消费,但是,没有消费,也就没有生产,因为如果这样,生产就没有目的㊂ 2 可以说,当代艺术的生产目的是朝向中介的,处在消费端的欣赏者在艺术生产链中的作用被架空,艺术欣赏成为一种虚假的实践活动㊂3.当代艺术语境结构中艺术生产同社会语境层的关系特征当代艺术中,艺术实践与社会其他生产之间曾经清晰的边界被进一步扩张为巨大的域界沟壑,艺术与社会之间走到了空前的疏远㊂意大利学者雷纳托㊃波吉奥利指出: 当代社会与艺术的疏远,不仅体现在心理的和社会学的形式中,体现在经济的和实用的形式中,而且也体现在文化的审美的方面㊂ 3 很显然,当代艺术生产中取消了艺术欣赏者的监督权和价值评判权,进一步取消了来自官方或其他社会生产的牵制,艺术彻底地抛开了来自社会的压力和职责㊂在艺术自由的名义下,艺术实践与社会之间的联系被减至最小化 4,形成一种表层的断裂关系㊂然而,这种断裂并不绝对,因为没有一定的社会生产和经济的支撑,任12 3 4 转引自[法]让吕克㊃夏吕姆:‘西方现代艺术批评“,林霄潇㊁吴启雯译,北京:文化艺术出版社,2005年,第80页㊂‘马克思恩格斯选集“第2卷,北京:人民出版社,1995年,第9页㊂[意]雷纳托㊃波吉奥利:‘先锋派三论“,‘激进的美学锋芒“,周宪译,北京:中国人民大学出版社,2003年,第181页㊂艺术语境研究在此只涉及艺术生产与社会生产间在实践活动中的联系,并不讨论艺术品内容与社会现实的关系㊂。

现代性所属栏目> 现代性关键词作者:赵一凡发布时间:2004-5-4 22:42:11 点击数:2835[发表评论] [关闭窗口]一句话概说现代性(Modernity)是个矛盾概念。

说它好,因为它是欧洲启蒙学者有关未来社会的一套哲理设计。

在此前提下,现代性就是理性,是黑格尔的时代精神(Zeitgeist),它代表人类历史上空前伟大的变革逻辑。

说它不好,是由于它不断给我们带来剧变,并把精神焦虑植入人类生活各个层面,包括文学、艺术和理论。

在此背景下,现代性就成了“危机和困惑”的代名词。

大背景解说现代性研究是一个性质复杂的跨学科课题,它离不开两个大的历史背景。

首先,我们须将它与资本主义发展规律相联系,把握其中福祸相依的辩证关系;其次我们应结合现代/后现代文艺研究,从中寻觅现代性内部的分裂线索。

先说它与资本主义一脉相承的血缘关系。

如前述,现代性原为一种抽象的哲理构想,它出自一批心地善良的启蒙思想家之手,迭经修补,形成一幅理想蓝图。

由此看来,现代性不啻是新生资本主义的梦想:它满腔激情,气势如虹,一扫中世纪蒙昧和封建传统的僵滞。

从诞生起,现代性就不断向世界发布变革信息,许诺理性解决方案,发誓要把人类带入一个自由境界。

可在300年的扩张中,资本主义无时不在背离其许诺。

与现代性的美好理想严重相悖,资本主义每个毛孔都散发着铜臭和血腥。

它张狂进取,索求无度,每到一处都带来旷世未有的冲击震撼,以及随之而来的战争、污染、异化和沉沦。

在《共产党宣言》中,马克思用他经典的张力性语言刻画了现代性善恶并举的本质:资产阶级在不到一百年里,已经开发出比过去世世代代总共造成的还要大的生产力。

……它创造了与埃及金字塔、古罗马水道、哥特式教堂根本不同的艺术奇迹,它举行了与民族大迁移和十字军东征完全异趣的远征。

如此赞美它的同时,马克思又进一步指出:它迫使一切民族在唯恐灭亡的忧虑下采用资产阶级生活方式。

简言之,它按照自己的形象,为自己创造出一个世界。

.....它使乡村依赖城市,使野蛮和半开化国家依赖于文明国家,使农民的民族依赖于资产阶级的民族,使东方依赖于西方。

(《马恩全集》4卷,第469-70页)一如马克思所言,现代性也强迫古老的中国接受它多变的生活方式。

它的东渐,一度被中国人喻为德先生和赛先生双喜临门。

但为摆脱依赖局面,中国人不得不借现代性之力,反复发动社会革命与经济改革,以实现现代性的本土化。

这便有了我们今天说的四个现代化。

准确地说,西方现代性既非两项合成,亦非四项并列,而是三位一体:即科学精神、民主政治、艺术自由。

作为理性,它包含3个子项,分别是认知理性、道德理性、艺术理性。

从哲学上讲,这3项理性协调运转,便能构建一个完美社会。

但是自尼采以降,现代性不断遭受批驳,渐至整体裂解。

而冲突裂解的迹象,最生动鲜明地体现在现代派文艺作品中。

再看现代性与现代主义的纠葛。

我们所说的欧美现代派文学,一般从1857年算起,即文学史上同时出现波德莱尔《恶之花》和福楼拜《包法利夫人》的那一年。

而俄裔作家纳博柯夫1958年在美国出版畅销书《洛丽塔》,则象征着后现代文学出场。

请注意,现代/后现代主义文学研究并不等于理论上的现代性,这是因为现代性是一复合型命题,它虽包含文艺项,却不限于文艺。

所以我们须以多重方法,分头探查不同领域,考虑其间互动关系。

据此,我把现代性问题拆成3项,依序讲解,分别为文艺现代性、哲学现代性、社会现代性。

文艺现代性有关现代性的争论,是由现代主义(Modernism)引发的。

第一波争论起于30年代,主要在欧洲左翼批评界展开。

其中卢卡契与布莱希特有关现实主义和现代主义的争论最为有名。

法兰克福学派的阿多诺和本雅明也分头提出文学生产与文化工业理论,这对后人探究文艺现代性,具有重要的开启意义。

可以说,左派论争给我们留下了两条解释线索,其一是语言学,其二是机构研究。

现代主义作为一场叙事危机或表征危机我们知道,马克思曾在《经济学手稿》中论及历史叙事,大意是:社会安定有助于叙事传统形成,而强权统治会压制民众的语言欲望,引发叙事危机。

德国左派理论家卢卡契受此启发,大力推崇现实主义。

在他看来,歌德、巴尔扎克一类现实主义作家处于资本主义上升期,因而能代表健康文化,并在文学创作中自觉地反映社会发展规律。

到了资本主义成熟期,社会冲突加剧,异化倾向严重,迫使作家日益丧失整体认知的能力,此时便出现了左拉式的自然主义小说。

此后的现代主义诸流派愈发变得悲观消极,狭隘颓废。

在认知与反映层面,现代派作家只能摇摆于抽象客观和虚假主观之间。

卢卡契的批判,遭到法兰克福学派大师阿多诺的反驳。

与卢卡契一样,阿多诺也认为现代主义确与作家对语言的质疑与实验有关,就是说,他们陷入了一场因资本主义急遽发展而造成的叙事危机。

可他不像卢卡契那样责难现代主义,反而视其为进步作家的英勇反抗。

在阿多诺心中,文艺是左派抵制资本整合的最后阵地。

他在《启蒙辩证法》中称:理性蜕变成工具理性,技术上升为统治原则,文化工业加剧了精神生活的萎缩;它窒息天才,压抑反叛,迫使语言庸俗化,文艺向商品衰变。

晚年的阿多诺更加悲观,他把所有希望都寄于激烈的文艺创新,甚至要求文艺放弃交流功能,以示左派对资本主义的绝裂。

到了60年代末,这一决裂倾向演变成解构。

法国哲学家德里达告示天下:现代主义是一场表征危机,它证明现代人不再是知识中心,因为语言自身混沌不明,词语意义更是滑动的游戏。

由此推论,生活虽是艺术源泉,但它不可再现,或难以表征。

所以传统的摹仿论、表现论、反映论一时都成了空话。

以上几位意见不一,但都把语言当作了现代主义的解密门径。

他们突出资本主义的精神压迫,关注作家的怀疑心态,以及他们苦于表征的困境,以此说明他们无休止的反叛创新。

这样一来,语言形式就变成我们判断现代派文艺的主要标准,它至少有如下一些文本特征:一,颠覆传统叙事。

叙事方法上,现代派作家鼓吹杂语对话、含混多义,反对万能叙事者作统一明确的述说。

这一倾向走到极端,不仅破坏传统叙事,还导致阿多诺所说的“非交流”,即全然看不懂。

二,题材上追求新奇、怪异、反常和私人化。

批评家注意到,现代派作家专挑那些让读者不安,并威胁他们珍贵感情的题材。

他们先是向传统习俗挑战,出奇制胜,继而攻击资本主义生活秩序。

三,结构上支离破碎。

现代派文学摆脱了现实主义的有机整体观,走向拼贴模仿。

它大量应用蒙太奇、戏仿、反讽和隐喻,造成时空颠倒,距离消失,结构错乱。

上述语言方法着眼于文本,方便教学,所以在欧美学界流行至今。

它的缺点是悲观偏激,直把资本主义看成是一座语言囚笼、一副精神枷锁。

实际上,资本主义的本质属性远不止于此,它在更大程度上倒是一部令人叫绝的生产机器。

现代主义作为一场艺术机构变革在30年代的讨论中,布莱希特也有可贵的贡献。

他宜称,艺术表现真理的方法千差万别,所以应鼓励文艺不断创新。

现代派技巧也不尽颓废,它可以用来为革命服务。

这位戏剧大师偏爱现代派手法,他的艺术实践也相当成功,这表明语言学方法大有遗漏:现代主义不只是一种语言困境,它还涉及社会变革的深层影响,例如艺术机构和文化生产。

在这方面,值得纪念法兰克福学派的天才思想家本雅明。

在《技术生产时代的艺术作品》中,本雅明提出了文学生产论,还发明一个“光晕消失”概念。

光晕(Aura)原指环绕艺术作品的神圣气氛,或一种令人起敬、并向艺术品膜拜的心理距离。

光晕起源于人类祭祀。

世俗艺术兴起后,光晕依然是艺术的标记。

它证明,艺术品天生有其标准:独一无二和真实权威。

没有光晕,就谈不上艺术,只是赝品(Kitsch)。

本雅明指出,机器时代引发一大变化,即文艺作品光晕消失。

何以如此呢?首先,艺术品实现了大规模机器生产,万千仿制品不再具备独一权威性。

其次,传统接受模式瓦解,原本由少数高贵者享用的艺术如今要服从大众需求。

最后,艺术不再与祭祀相关,它受制于政治经济。

本雅明引入一种全新视角。

他从艺术生产和接受的变革趋势来看待现代主义崛起。

对社会学家而言,这恰是一个机构研究方案。

迄今为止,我们看到左派学者在两个层面上解读现代主义文艺现象,其一是语言文本研究,其二是艺术机构研究。

后者的优势是,它把现代派文艺同资本主义文化生产串联起来,这就为当下研究圈定出一个战略交叉点。

这一交叉,就是文艺表征(Representation)与文化再生产(Reproduction)两大课题的贯通。

何谓文艺现代性?不妨说,它既是自由表达的欲望,也是理性自身的叛逆。

它反对资本主义精神整合,却一再遭遇叙事或表征的困难;它珍爱自身的独立超越,却被迫一步步陷入资本主义生产的精密控制。

换言之,从现代主义到后现代主义的痛苦演变过程中,文艺现代性发生了严重裂变,而这一裂变的趋势,即是现代派作品逐渐放弃它原有的文艺再现功能,转而顺应资本主义文化再生产。

哲学现代性60年代,美国文艺界掀起第二波论战。

论战的主题从现代主义的衰竭,转向后现代主义的崛起,从中引出了“哲学现代性”的命题。

后现代主义在美国的降临,伴随着空前的文化骚乱。

一代反叛青年从嬉皮士、新左派,一直闹到民权运动和“反文化”。

在文艺领域,它也造成激进与保守的对垒。

保守阵营的代表是屈瑞林、贝尔等学术权威。

对立面则是他们的学生,一伙批评界的后起之秀。

在老一辈学者眼中,战后美国文化堪称礼崩乐坏,江河日下。

从“垮掉的一代”的创作到梅勒、贝娄等的小说,都体现出一种厌世倾向。

这些后现代作品的通病,是“全然摈弃我们的思想习惯与文学准则”。

如果说现代派还多少表现一些人性,后现代作家则只会虚构反英雄及其荒诞经历。

针对封杀,青年人揭竿而起,反击保守统治,倡导文艺新风。

著名者有巴思《衰竭的文学》,菲德勒《小说的终结》,桑塔格的《反对阐释》,等等。

这些反叛主张,在美国文艺界激起一片后现代喧闹。

70年代末,喧闹升级为一场国际辩论,参与者有英国的洛奇,荷兰的佛克玛等人,他们争论哈桑的超批评,关注詹克斯的后现代建筑美学。

这场鏖战,虽给后现代增添了魅力,可文艺家解决不了自己的麻烦。

于是论战由文艺转向哲学,由美国转向欧陆。

1976年,美国建国两百年之际,哈佛教授丹尼尔·贝尔发表《资本主义文化矛盾》,提出资本主义经济、政治、文化三领域的冲突理论。

站在保守立场,贝尔谴责后现代主义造成的混乱,要求规范文艺,重建信仰,恢复秩序。

1980年,德国哲学家哈贝马斯发表《现代性:一项未竟工程》,指名批驳贝尔,并挑战福柯、德里达等人的反现代立场。

次年,哈贝马斯亲往美国,发表《现代性对后现代性》讲演,此举标志现代性讨论的国际化与多学科化。

哈贝马斯的现代性立场一,从哲学上讲,人们争议的现代主义只涉及现代性的一个侧面,即文艺/美学现代性。

解决这一问题的办法,是扩展视野,从头研究现代性。

二,在伏尔泰、卢梭那里,现代性是一项社会设计,它精致和谐,充满自由、平等、博爱的光辉。