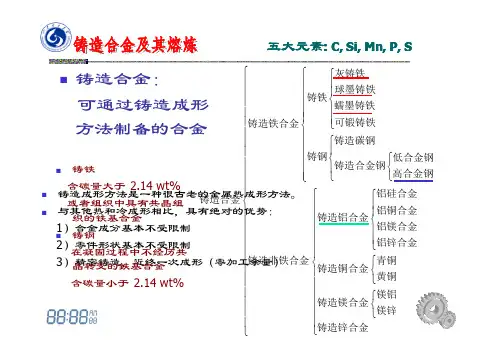

经典:常用铸造合金及其熔炼

- 格式:ppt

- 大小:2.35 MB

- 文档页数:76

铝合金熔炼与铸造铝合金是一种常见且广泛使用的金属材料,具有较低的密度、良好的导热性和耐腐蚀性,因此在许多行业中得到了广泛的应用。

铝合金的熔炼和铸造是制造铝合金制品的关键步骤。

本文将介绍铝合金熔炼和铸造的基本原理、工艺和注意事项。

一、铝合金熔炼1.1 熔炼原理铝合金熔炼的主要原理是将铝及其他合金元素加热至其熔点,使其融化成液态,以便进行后续的铸造工艺。

铝的熔点较低,约为660°C,因此相对较容易熔化。

而其他合金元素的加入可以改变铝合金的性质,例如提高其强度、耐腐蚀性或者改善加工性能。

1.2 熔炼工艺铝合金熔炼工艺一般分为两种:批量熔炼和连续熔炼。

批量熔炼是将一定量的铝和其他合金元素加入炉内,通过加热熔化成液态,并进行充分混合。

这种方法适用于小规模生产,常用的炉型有电阻炉和燃气炉。

而连续熔炼是将铝合金材料加入熔炉的顶部,通过炉内的加热和熔化过程,使得底部的液态铝合金不断流出。

这种方法适用于大规模生产,常用的炉型有回转炉和隧道炉。

1.3 熔炼注意事项在铝合金的熔炼过程中,需要注意以下几个方面。

首先,炉内的温度需要控制在适当的范围内,以避免过度燃烧或者过度冷却。

其次,需要保持良好的熔炼环境,防止氧气、水分或杂质等对炉内材料的影响。

最后,在加入其他合金元素时,需要根据配比和工艺要求进行准确的添加,以保证最终铝合金的性能。

二、铝合金铸造2.1 铸型设计铝合金铸造的第一步是进行铸型设计。

铸型设计的目的是根据最终产品的形状和要求,确定合适的铸造方法和材料,以及适当的铸型结构。

常见的铸型结构有砂型、金属型和陶瓷型等。

其中砂型是最常用的铸造方法,可以应用于各种形状和尺寸的产品。

2.2 铸造工艺铝合金的铸造工艺可以分为传统铸造和压铸两种。

传统铸造是将熔融的铝合金液体倒入铸型中,并通过自然冷却形成最终产品。

这种方法适用于小批量生产,但精度和表面光滑度相对较低。

压铸是将高压液压机将铝合金液体注入铸型中,通过压力传递和快速冷却,实现快速成型。

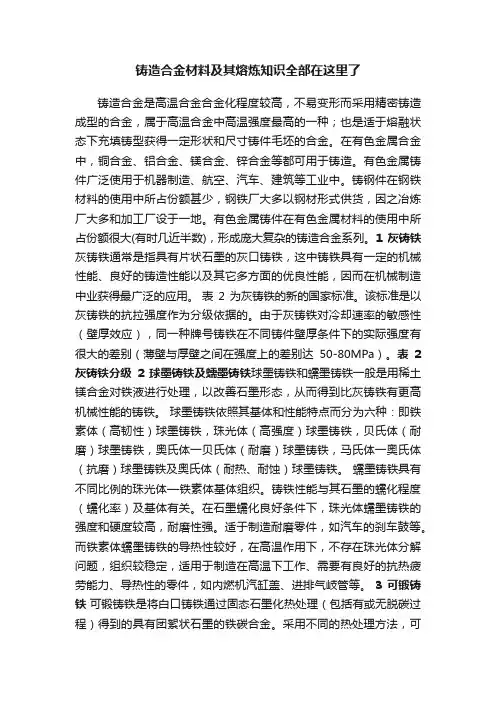

铸造合金材料及其熔炼知识全部在这里了铸造合金是高温合金合金化程度较高,不易变形而采用精密铸造成型的合金,属于高温合金中高温强度最高的一种;也是适于熔融状态下充填铸型获得一定形状和尺寸铸件毛坯的合金。

在有色金属合金中,铜合金、铝合金、镁合金、锌合金等都可用于铸造。

有色金属铸件广泛使用于机器制造、航空、汽车、建筑等工业中。

铸钢件在钢铁材料的使用中所占份额甚少,钢铁厂大多以钢材形式供货,因之冶炼厂大多和加工厂设于一地。

有色金属铸件在有色金属材料的使用中所占份额很大(有时几近半数),形成庞大复杂的铸造合金系列。

1 灰铸铁灰铸铁通常是指具有片状石墨的灰口铸铁,这中铸铁具有一定的机械性能、良好的铸造性能以及其它多方面的优良性能,因而在机械制造中业获得最广泛的应用。

表2为灰铸铁的新的国家标准。

该标准是以灰铸铁的抗拉强度作为分级依据的。

由于灰铸铁对冷却速率的敏感性(壁厚效应),同一种牌号铸铁在不同铸件壁厚条件下的实际强度有很大的差别(薄壁与厚壁之间在强度上的差别达50-80MPa)。

表2 灰铸铁分级2 球墨铸铁及蠕墨铸铁球墨铸铁和蠕墨铸铁一般是用稀土镁合金对铁液进行处理,以改善石墨形态,从而得到比灰铸铁有更高机械性能的铸铁。

球墨铸铁依照其基体和性能特点而分为六种:即铁素体(高韧性)球墨铸铁,珠光体(高强度)球墨铸铁,贝氏体(耐磨)球墨铸铁,奥氏体一贝氏体(耐磨)球墨铸铁,马氏体一奥氏体(抗磨)球墨铸铁及奥氏体(耐热、耐蚀)球墨铸铁。

蠕墨铸铁具有不同比例的珠光体—铁素体基体组织。

铸铁性能与其石墨的蠕化程度(蠕化率)及基体有关。

在石墨蠕化良好条件下,珠光体蠕墨铸铁的强度和硬度较高,耐磨性强。

适于制造耐磨零件,如汽车的刹车鼓等。

而铁素体蠕墨铸铁的导热性较好,在高温作用下,不存在珠光体分解问题,组织较稳定,适用于制造在高温下工作、需要有良好的抗热疲劳能力、导热性的零件,如内燃机汽缸盖、进排气岐管等。

3 可锻铸铁可锻铸铁是将白口铸铁通过固态石墨化热处理(包括有或无脱碳过程)得到的具有团絮状石墨的铁碳合金。

第一章:根据各元素对共晶点实际碳量的影响,将这些元素的量折算成碳量增减,谓之碳当量,以CE表示,只考虑Si、P时,CE=C+1/3(Si+P)共晶度:铸铁偏离共晶点的程度还可用铸铁的实际含碳量和共晶点的实际含碳量的比值来表示,这个比值称为共晶度,以S c表示。

S c =铁/(4.26%-1/3(Si+P))如S c>1过共晶、S c=共晶S c<1为亚共晶铸铁六种石墨分布分类1、片状:形成条件:石墨成核能力强,冷却速度慢,过冷度小2、菊花状:实际上中心是D形外围是A形,开始时过冷大,成核条件差、先出D型,后期放出凝固潜热,过冷减小而析出A型3、块片状:过共晶时在冷速较小时形成4、枝晶点状:冷速打过冷大导致G强烈分枝5、枝晶片状冷速小初生γ枝晶6、星状:过共晶冷速较大。

第二章:金相组织由金属基体和片状石墨组成。

主要金属基体:p F 及p+F石墨片以不同的数量、大小、形态分布于基体中。

此外,还有少量非金属夹杂物:硫化物、磷化物等。

硫化物:1、硫可以以硫化铁的形式完全溶解于铁液中,但凝固时硫在固溶体或渗碳体中的溶解度很小。

锰较低、冷速较大时,形成三元硫化物或以富铁硫化物形态存在共晶团晶界上,能降低铸铁的强度性能2、当锰量较高时,则形成高熔点的MnS或S质点,对强度性能则无多大影响。

3、磷共晶常沿晶团晶界呈网状、岛状或鱼骨状分布。

它的性质硬而脆,是铸铁的性能降低,脆性增加,因此质量要求高的铸件常要限制磷的含量。

灰铸铁的性能特点1、强度性能:一方面由于它在铸铁中占有一定量的体积,是金属基体承受负荷的有效面积减少;另一方面,更为重要的是,在承受负荷时造成应力集中现象。

石墨的缺口作用主要取决于石墨的形状和分布,尤其形状为主,石墨的缩减作用取决于石墨的大小、数量和分布。

灰铸铁的硬度取决与基体,细化共晶团的措施是提高铸铁力学性能的有力手段。

灰铸铁中由于有大量的石墨片存在,减少了对外来缺口对力学性能影响的敏感性。

2.硬度分散。

铸造合金①铸铁是指含碳量大于2.14%或者组织中具有共晶组织的铁碳合金③铁碳相图p3④铸铁中硅的含量一般在0.8%~3.5%之间。

硅的作用有:①共晶点和共析点含碳量随硅量的增加而减少;②硅的加入使相图上出现了共晶和共析转变的三相共存区;③共晶和共析温度范围改变;④硅量的增加,还缩小了相图上的奥氏体区⑤碳当量和共晶度的意义及表达式p7答:碳当量:CE=C+1/3(Si+P)将合金元素对共晶点碳量的影响折算成铸铁碳量的增减,折算后的值称为碳当量共晶度:Sc=C铁/C’C=C铁/(4.26%-1/3(Si+P))铸铁偏离共晶点的程度还可用铸铁的实际含碳量和共晶点实际含碳量的比值来表示,这个比值被称为共晶度⑥铸铁从液态转变成固态的一次结晶过程中,包括初析和共晶凝固两个阶段。

具体的内容有:初析石墨或初析奥氏体的形成及其形貌;共晶凝固,共晶团以及共晶后期组织的形成;碳化物的形成及其特征⑦共晶团:以每个石墨核心为中心说形成的这样一个石墨--奥氏体两相共生生长的共晶晶粒称为共晶团⑧石墨分布及形成条件(重点)P17 (有两张图片判断类型,写出形成条件)⑨球状石墨的形成条件:球状石墨生长的两个必要条件是铁液凝固时必须有较大的过冷度和较大的铁液与石墨间的界面张力。

⑩球墨的长大:包括两个阶段,在熔体中直接析出核心并长大;形成奥氏体外壳,在奥氏体外壳包围下成长⑪球状石墨的形成机理:主要包括石墨晶核的产生及其性质,球状石墨的长大以及球化元素的作用三个方面⑫灰铸铁通常是指断面呈灰色,其中的碳主要以片状石墨形式存在的铸铁⑬石墨对灰铸铁强度造成的影响:一方面由于它在铸铁中占有一定量的体积,使金属基体承受负荷的有效截面积减少;另一方面,更为重要的是,在承受负荷时造成应力集中现象。

前者称为石墨的缩减作用,后者称为石墨的缺口作用⑭石墨的缺口作用主要取决于石墨的形态和分布;石墨的缩减作用取决于石墨的大小,数量和分布;灰铸铁的硬度决定于基体⑮影响铸铁铸态组织的因素:冷却速度的影响,化学成分的影响,铁液的过热和高温静置的影响,孕育的影响,气体的影响,炉料的影响⑯铸铁的孕育处理:铁液浇注以前,在一定的条件下,向铁液中加入一定量的物质以改变铁液的凝固过程,改善铸态组织,从而达到提高性能为目的的处理方法⑰孕育处理的目的:促进石墨化,降低白口倾向;降低断面敏感性;控制石墨形态;消除过冷石墨;适当增高共晶团数和促进细片状珠光体的形成,从而达到改善铸铁的强度性能和其他性能的目的。

第一章1.铁碳相图的二重性从热力学观点上看,Fe-Fe3C相图只是介稳定的,Fe-C(石墨)相图才是稳定的。

从动力学观点看,在一定条件下,按Fe-Fe3C相图转变亦是可能的,因此就出现了二重性。

2.对比Fe-G和Fe-G-Si准二元相图,硅的作用有如下各点:1、共晶点和共析点含碳量随硅量的增加而减少。

2、硅的加入使相图上出现了共晶和共析转变的三相共存区。

(共晶区:液相、奥氏体加石墨;共析区:奥氏体、铁素体加石墨)3、共晶和共析温度范围改变了,硅对稳定系和介稳定系的共晶温度的影响是不同的。

4、硅量的增加,还缩小了相图上的奥氏体区。

实际意义:对分析铸铁的凝固过程、组织形成以及制定热处理工艺。

3.碳当量和共晶度的意义及表达式。

碳当量:CE=C+1/3(Si+P) 根据各个元素对共晶点的影响,将这些元素的量折算成碳量的增减。

共晶度:Sc=C铁/Cc=C铁/(4.26%-1/3(Si+P))C铁——铸铁实际含碳量(%)Cc——稳定态共晶点的含碳量(%)Si、P——铸铁中硅、磷含量(%)如Sc>1为过共晶、Sc=1为共晶、Sc<1为亚共晶成分铸铁。

4.初析石墨的结晶和初析奥氏体的结晶铸铁从液态转变成固态的一次结晶过程,包括初析和共晶凝固两个阶段初析石墨的结晶:当过共晶成分的铁液冷却时,先遇到液相线,在一定的过冷下便会析出初析石墨的晶核,并在铁液中逐渐长大。

初析奥氏体的结晶:当凝固在平衡条件下进行时,只有当化学成分为亚共晶时才会析出初析奥氏体。

非平衡条件下,铸铁中存在一个共生生长区,而且偏向石墨的一方,因而在实际情况下,往往共晶甚至过共晶成分的铸铁在凝固过程中也会析出初析奥氏体。

5.亚共晶灰铸铁共晶转变工程示意图(文字)看书6.球墨铸铁共晶转变示意图。

(文字)看书课后习题:分析讨论片状石墨、球状石墨的长大过程及形成条件。

石墨类型形成条件长大过程片状石墨石墨成核能力强,冷却速度慢,过冷度小。

石墨的正常生长方式应是延基面的择优生长,最后形成片状组织。

铸造合金及其熔炼铸造合金是指由两种或两种以上的金属混合而成的材料,通常用于制造复杂形状的零件。

铸造合金具有较高的强度、韧性和耐磨性,同时还具有一定的耐腐蚀性和抗氧化性能。

它们通常用于制造高负荷运行的机械部件、汽车和航空航天零件、医疗设备和通信设备等领域。

铸造合金通常是通过熔炼过程制造的。

熔炼是将金属加热到其熔点以上,使其融化成为液态的过程。

在熔炼过程中,金属经历了一系列化学反应,例如氧化、还原、溶解和合金化等反应。

这些反应是产生所需铸造合金的关键。

在熔炼过程中,金属通常被加入到熔炉中。

熔炉是一种大容量的设备,用于加热和融化金属。

熔炉可以分为燃气熔炉、电弧炉和感应炉等几种类型。

其中,电弧炉是最常用的类型,它通过电极放电产生高温,将金属加热到液态。

熔炼时必须控制热量和化学成分,以产生所需的铸造合金。

在熔炼过程中,需要添加一些合金元素以改善铸造合金的性能。

例如,铝可以用于提高铸造合金的强度和耐腐蚀性,钛可以用于提高铸造合金的高温性能,铜可以用于提高铸造合金的导热性等。

这些合金元素通常以块状添加到熔炉中,随着金属的融化,它们逐渐溶解并与其他金属元素形成一种均匀的合金混合物。

一旦合金达到了所需的化学成分和温度,就可以进行铸造过程。

铸造是将液态合金倒入模具中,并使其冷却硬化的过程。

在铸造过程中,有两个关键的因素:一是铸造温度,二是冷却速度。

控制这两个因素可以获得所需的铸造合金性能。

铸造合金的性能取决于其化学成分、铸造温度和冷却速度等因素。

高强度和高耐磨性的合金通常需要较高的铸造温度和较快的冷却速度。

然而,在某些情况下,较慢的冷却速度可能会导致更优良的铸造合金性能,例如抗腐蚀性能和高温氧化性能等。

因此,在生产铸造合金时必须进行适当的试验和分析,以确保所产生的合金具有所需的性能。