置身诗境缘景明情

- 格式:ppt

- 大小:597.50 KB

- 文档页数:27

置身诗境缘景明情教学目标:1. 通过学习,让学生了解和掌握诗歌的基本知识,提高文学素养。

2. 培养学生对自然景物的感知能力,学会从景物描写中体会诗人的情感。

3. 提高学生的诗歌鉴赏能力,培养审美情趣。

教学重点:1. 诗歌的基本知识2. 景物描写在诗歌中的作用3. 诗歌鉴赏方法教学难点:1. 诗歌意境的体会2. 诗歌情感的把握3. 个性化诗歌鉴赏教学准备:1. 相关诗歌资料2. 教学多媒体设备教学过程:一、导入(5分钟)1. 老师简要介绍诗歌的基本知识,包括诗歌的起源、分类、特点等。

2. 引导学生关注诗歌中的景物描写,提出问题:“诗歌中的景物描写有什么作用?”二、新课学习(15分钟)1. 老师选取几首具有代表性的诗歌,如《春晓》、《登鹳雀楼》等,引导学生从景物描写中体会诗人的情感。

2. 学生分小组讨论,总结景物描写在诗歌中的作用,如烘托氛围、表达情感等。

三、案例分析(15分钟)1. 老师展示一首具有丰富意境的诗歌,如《夜泊牛渚怀古》。

2. 学生通过小组合作,分析诗歌中的景物描写如何营造出独特的意境,以及如何表达诗人的情感。

四、诗歌鉴赏实践(10分钟)1. 学生自主选取一首喜欢的诗歌,分析其中的景物描写及其作用。

2. 学生向全班分享自己的分析成果,大家共同讨论,交流感悟。

五、总结与拓展(5分钟)1. 老师对本节课的内容进行总结,强调景物描写在诗歌中的重要性。

2. 学生课后搜集其他诗歌,继续练习从景物描写中体会诗人的情感,提高诗歌鉴赏能力。

教学反思:通过本节课的学习,学生是否掌握了诗歌的基本知识?是否能够从景物描写中体会诗人的情感?课后是否愿意主动进行诗歌鉴赏实践?根据学生的反馈,调整教学方法,提高教学质量。

六、深化理解感悟诗情教学目标:1. 深化学生对诗歌情感表达的理解,引导学生感悟诗人的情感世界。

2. 培养学生通过诗歌表达自己情感的能力。

3. 引导学生体会诗歌中的哲理,提升思考人生的深度。

教学重点:1. 诗歌情感的表达方式2. 学生自我情感的抒发3. 诗歌哲理的感悟教学难点:1. 诗歌深层情感的把握2. 学生个性化情感的表达3. 诗歌哲理的提炼教学准备:1. 相关诗歌情感表达的案例2. 教学多媒体设备教学过程:六、情感表达(10分钟)1. 老师通过分析诗歌中的情感表达,如直接抒情、借景抒情等,让学生理解诗人如何通过诗歌传达自己的情感。

置身诗境缘景明情一、教学目标1. 知识与技能:让学生掌握古典诗词的基本知识,了解古代诗人的创作背景和写作特点。

2. 过程与方法:通过欣赏、品鉴、模仿等环节,培养学生的审美情趣和审美能力。

3. 情感态度与价值观:引导学生感受诗词的魅力,丰富学生的精神世界,提高人文素养。

二、教学重点与难点1. 教学重点:古典诗词的基本知识,诗词的欣赏与品鉴方法。

2. 教学难点:理解古代诗人的情感表达,感受诗词意境。

三、教学过程1. 导入:以一幅美丽的自然景色图片或一段诗词朗诵导入,激发学生的学习兴趣。

2. 知识讲解:介绍古典诗词的基本知识,如诗的起源、发展、分类等。

3. 诗词欣赏:选取一首具有代表性的诗词,引导学生欣赏诗词的语言、形象、情感等。

4. 诗词品鉴:分析诗词的结构、韵律、修辞等,让学生学会品味诗词之美。

5. 小组讨论:让学生分组讨论,分享自己对诗词的理解和感受。

6. 课堂小结:总结本节课的学习内容,强调诗词的重要性。

1. 讲授法:讲解古典诗词的基本知识和诗词欣赏的方法。

2. 示范法:选取优秀诗词进行示范性讲解,让学生感受诗词之美。

3. 互动法:引导学生参与课堂讨论,激发学生的思维。

4. 实践法:让学生模仿古代诗人,创作自己的诗词。

五、教学评价1. 课堂表现:观察学生在课堂上的参与程度、思考能力和表达能力。

2. 作业完成情况:检查学生对所学知识的掌握和运用能力。

3. 创作展示:评价学生创作的诗词,考察学生的审美情趣和创造力。

六、教学内容1. 诗词的节奏与韵律:让学生了解诗词的音节、节奏、韵脚等基本元素,通过朗读、吟诵等方式感受诗词的音乐美。

2. 诗词的意象与意境:解读诗词中的意象,分析意象组合成的意境,引导学生体会诗人的情感和想象。

七、教学过程1. 复习导入:回顾上一节课的内容,引导学生进入新的学习环节。

2. 知识讲解:讲解诗词的节奏与韵律,分析诗词中的意象和意境。

3. 诗词鉴赏:选取一首具有代表性的诗词,引导学生感受其节奏、韵律和意境。

置身诗境缘景明情教学目标:1. 理解并欣赏诗歌中的意境和情感。

2. 学会通过诗歌描绘的景象来体会诗人的情感。

3. 培养学生的文学素养和审美能力。

教学内容:第一章:诗歌与意境1.1 诗歌的定义与特点1.2 意境的概念与作用1.3 学习方法指导第二章:诗境中的自然景观2.1 山水田园诗的特点与欣赏2.2 诗人对自然景观的感悟2.3 学生诗歌创作实践第三章:诗境中的人文景观3.1 城市与乡村的诗歌描绘3.2 历史与文化的融入3.3 学生诗歌创作实践第四章:诗境中的情感表达4.1 诗人情感的多样性4.2 情感与景物的相互映照4.3 学生诗歌创作实践第五章:诗歌朗诵与表演5.1 诗歌朗诵的艺术5.2 诗歌表演的形式与技巧5.3 学生诗歌朗诵与表演实践教学资源:1. 相关诗歌文本2. 诗歌朗诵与表演视频3. 诗歌创作指导素材教学评估:1. 学生课堂参与度2. 学生诗歌创作质量3. 学生诗歌朗诵与表演水平第六章:诗歌与生活6.1 诗歌与日常生活的关联6.2 诗人对生活的独特感悟6.3 学生诗歌创作实践第七章:诗歌与哲理7.1 诗歌中的哲学思考7.2 诗人对人生意义的探索7.3 学生诗歌创作实践第八章:诗歌的形式与技巧8.1 诗歌的节奏与韵律8.2 诗人用词与句式的巧妙运用8.3 学生诗歌创作实践第九章:诗歌鉴赏与批评9.1 诗歌鉴赏的方法与技巧9.2 诗歌批评的标准与原则9.3 学生诗歌鉴赏与批评实践10.2 学生学习成果展示10.3 未来学习建议与展望教学资源:1. 相关诗歌文本与分析资料2. 诗歌鉴赏与批评实例3. 学生诗歌作品集教学评估:1. 学生诗歌创作的深度与广度2. 学生对诗歌鉴赏与批评的能力3. 学生对课程的整体反馈与满意度这个教案旨在通过引导学生欣赏和创作诗歌,让他们置身于诗境之中,通过景物描写来感悟诗人的情感,提升他们的文学素养和审美能力。

通过诗歌朗诵与表演,增强学生对诗歌的体验和理解。

重点和难点解析重点环节:1. 诗歌与意境的理解与欣赏2. 诗歌描绘的景象与诗人的情感关系的体会3. 诗歌创作的实践4. 诗歌朗诵与表演的技巧5. 诗歌鉴赏与批评的方法与原则详细补充和说明:1. 诗歌与意境的理解与欣赏:这是教学的核心部分,需要引导学生深入理解诗歌中的意境,并通过具体的诗歌实例来展示意境的魅力和作用。

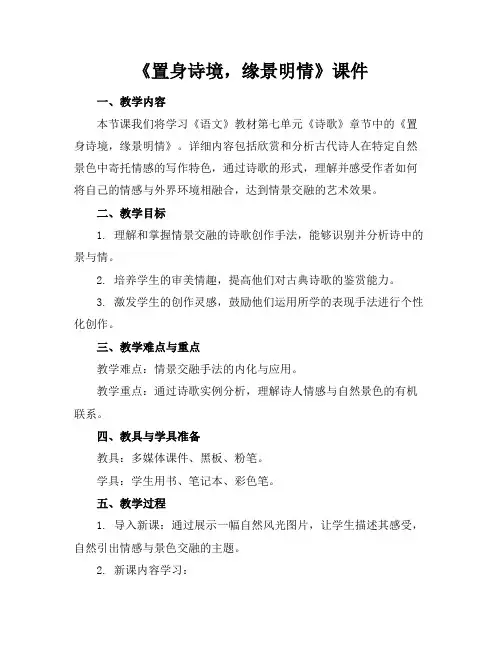

《置身诗境,缘景明情》课件一、教学内容本节课我们将学习《语文》教材第七单元《诗歌》章节中的《置身诗境,缘景明情》。

详细内容包括欣赏和分析古代诗人在特定自然景色中寄托情感的写作特色,通过诗歌的形式,理解并感受作者如何将自己的情感与外界环境相融合,达到情景交融的艺术效果。

二、教学目标1. 理解和掌握情景交融的诗歌创作手法,能够识别并分析诗中的景与情。

2. 培养学生的审美情趣,提高他们对古典诗歌的鉴赏能力。

3. 激发学生的创作灵感,鼓励他们运用所学的表现手法进行个性化创作。

三、教学难点与重点教学难点:情景交融手法的内化与应用。

教学重点:通过诗歌实例分析,理解诗人情感与自然景色的有机联系。

四、教具与学具准备教具:多媒体课件、黑板、粉笔。

学具:学生用书、笔记本、彩色笔。

五、教学过程1. 导入新课:通过展示一幅自然风光图片,让学生描述其感受,自然引出情感与景色交融的主题。

2. 新课内容学习:a. 例诗分析:选取《静夜思》进行详细解析,让学生体会诗人在特定情景下的情感表达。

例题讲解:分析《静夜思》中月色、思乡之情的关系。

b. 学生随堂练习:分组讨论教材中的其他诗歌,分析其情景交融的手法。

随堂练习:学生分组讨论,教师巡回指导。

3. 知识巩固:对比分析:比较不同诗人的同类型作品,探讨各自的表达特色。

4. 创作实践:学生尝试创作:以“月夜”为题,运用情景交融的手法,写一段小诗表达情感。

六、板书设计中心主题:《置身诗境,缘景明情》1. 诗歌的情感与景色2. 情景交融的案例分析3. 学生创作实践七、作业设计1. 作业题目:请以“秋日”为题,写一首至少四句的诗歌,要求运用课堂所学的情景交融手法。

答案示例:清溪流过碧山头,石上松根洗作流。

何人倚剑白云里,笑傲风月无尽头。

2. 作业要求:下节课前提交,字迹清楚,表达情感真挚。

八、课后反思及拓展延伸2. 拓展延伸:推荐阅读:推荐相关诗歌集,提高学生课外阅读量。

课外实践:鼓励学生观察自然,体验生活,以自然为师,以情感为魂,进行个性化创作。

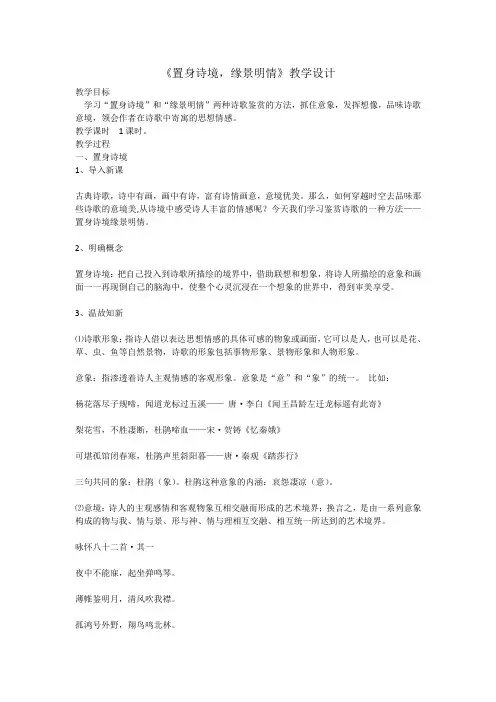

《置身诗境,缘景明情》教学设计教学目标学习“置身诗境”和“缘景明情”两种诗歌鉴赏的方法,抓住意象,发挥想像,品味诗歌意境,领会作者在诗歌中寄寓的思想情感。

教学课时1课时。

教学过程一、置身诗境1、导入新课古典诗歌,诗中有画,画中有诗,富有诗情画意,意境优美。

那么,如何穿越时空去品味那些诗歌的意境美,从诗境中感受诗人丰富的情感呢?今天我们学习鉴赏诗歌的一种方法——置身诗境缘景明情。

2、明确概念置身诗境:把自己投入到诗歌所描绘的境界中,借助联想和想象,将诗人所描绘的意象和画面一一再现倒自己的脑海中,使整个心灵沉浸在一个想象的世界中,得到审美享受。

3、温故知新⑴诗歌形象:指诗人借以表达思想情感的具体可感的物象或画面,它可以是人,也可以是花、草、虫、鱼等自然景物,诗歌的形象包括事物形象、景物形象和人物形象。

意象:指渗透着诗人主观情感的客观形象。

意象是“意”和“象”的统一。

比如:杨花落尽子规啼,闻道龙标过五溪——唐·李白《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》梨花雪,不胜凄断,杜鹃啼血——宋·贺铸《忆秦娥》可堪孤馆闭春寒,杜鹃声里斜阳暮——唐·秦观《踏莎行》三句共同的象:杜鹃(象)。

杜鹃这种意象的内涵:哀怨凄凉(意)。

⑵意境:诗人的主观感情和客观物象互相交融而形成的艺术境界;换言之,是由一系列意象构成的物与我、情与景、形与神、情与理相互交融、相互统一所达到的艺术境界。

咏怀八十二首·其一夜中不能寐,起坐弹鸣琴。

薄帷鉴明月,清风吹我襟。

孤鸿号外野,翔鸟鸣北林。

徘徊将何见?忧思独伤心。

意境:寂静凄清。

情感:寂静凄清的夜景,委婉含蓄地传递出诗人的孤独苦闷忧愤。

4、知识积累⑴说说下列意象什么意味?月亮——望月则怀远(唐.李白《静夜思》举头望明月,低头思故乡。

)杨柳——折柳表惜别(唐.李白《春夜洛城闻笛》此夜曲中闻折柳,何人不起故园情。

)天山——前线表建功立业(陆游的《诉衷情当年万里觅封侯》心在天山,身老沧州。

《置身诗境缘景明情》教案教学设计(人教版高二选修)共3篇《置身诗境缘景明情》教案教学设计(人教版高二选修)1《置身诗境缘景明情》教案教学设计(人教版高二选修)诗是一种语言艺术形式,既可以表达作者内心情感,又可以概括社会状况,反映人民群众的生活。

诗歌作为文化遗产的重要组成部分,对于中华文明的传承与发扬具有至关重要的意义。

在高中语文领域,选修模块《置身诗境缘景明情》涵盖了诗歌鉴赏、写作技巧等若干方面,有着多层次的教学意义。

因此,本篇文章将从教学目标、课程设计、教学方法、评价体系等方面,介绍一套完整的《置身诗境缘景明情》教案教学设计,以期能够帮助教师更好地开展这一模块的教学工作。

一、教学目标本课程的教学目标是:1、通过对唐宋诗词的研究,启发学生的审美素养,培养他们的文学鉴赏能力,使学生能够欣赏诗歌之美,并理解诗歌意境。

2、通过学习诗歌鉴赏与写作技巧,培养学生的文学素养,提高学生的语言表达能力,促进学生的思维发展和情感成长。

3、通过诗歌的鉴赏与写作激发学生的文化兴趣,增强其自身文化底蕴,加深了解中国文化、中国诗歌文化的内在精神。

二、课程设计1、引入环节本课程的引入环节,可以通过介绍唐宋时期的文化背景、诗歌表现形式以及相关文学载体等方式,为学生打开感知唐宋古典诗歌的大门。

同时也可以采用歌词、广告的手段,吸引学生眼球,引导学生深入课题。

2、阅读鉴赏环节本课程的阅读鉴赏环节,主要是对唐宋诗词的结构形式、语言表达、意境描绘进行分析和解读,使学生通过对诗词的阅读,了解和领悟不同文学时期和流派之间的差异和共性。

同时,通过学习诗词的用典、修辞等手法,让学生更好地理解诗歌中所蕴含的深刻思想和美学情感。

此项环节可以结合学生现场阅读、分组讨论等形式开展,提高学生的交际能力、合作意识及思维深度。

3、写作训练环节本课程的写作训练环节,是对鉴赏环节的深化和拓展,通过对经典和现代诗歌的创作实践,培养学生的诗歌表达能力和独立思维能力。

置身诗境缘景明情教案一、教学目标1. 知识与技能:(1)能够理解并掌握诗歌中的意境和情感表达。

(2)能够分析并欣赏不同诗人对同一景物的描绘和情感表达。

(3)能够运用诗歌中的意境和情感表达来创作自己的诗歌。

2. 过程与方法:(1)通过阅读和分析经典的诗歌,培养学生的文学素养和审美能力。

(2)通过讨论和分享,培养学生的表达能力和合作能力。

(3)通过创作和评价,培养学生的创造力和批判性思维能力。

3. 情感态度与价值观:(1)培养学生对诗歌的热爱和欣赏,提高他们对文学的兴趣。

(2)培养学生对自然和生活的感悟能力,培养他们的情感和情操。

(3)培养学生的人文关怀和社会责任感,通过诗歌传递正能量。

二、教学内容1. 第一章:诗歌意境的理解(1)介绍诗歌意境的概念和重要性。

(2)分析一首经典的诗歌,讲解其意境的构建和表达。

(3)学生通过阅读和讨论,理解并掌握诗歌意境的特点和表达方式。

2. 第二章:情感表达的方式(1)介绍情感在诗歌中的表达方式和重要性。

(2)分析一首经典的诗歌,讲解其情感的表达和传递。

(3)学生通过阅读和讨论,理解并掌握情感表达的方法和技巧。

3. 第三章:诗人与景物的关系(1)介绍诗人与景物之间的关系和互动。

(2)分析一首经典的诗歌,讲解诗人如何通过景物来表达情感。

(3)学生通过阅读和讨论,理解并掌握诗人与景物关系的表达方式。

4. 第四章:诗歌的创作技巧(1)介绍诗歌的创作技巧和手法。

(2)分析一首经典的诗歌,讲解其创作技巧的应用。

(3)学生通过创作和分享,运用所学的创作技巧,培养自己的诗歌创作能力。

5. 第五章:诗歌的评价与欣赏(1)介绍诗歌的评价标准和欣赏方法。

(2)分析一首经典的诗歌,讲解其评价和欣赏的角度。

(3)学生通过评价和欣赏,提高自己的文学素养和审美能力。

三、教学方法1. 采用问题驱动的教学方法,引导学生主动思考和探索。

2. 通过案例分析和讨论,培养学生的分析和批判性思维能力。

3. 鼓励学生进行创作和分享,培养他们的表达能力和创造力。

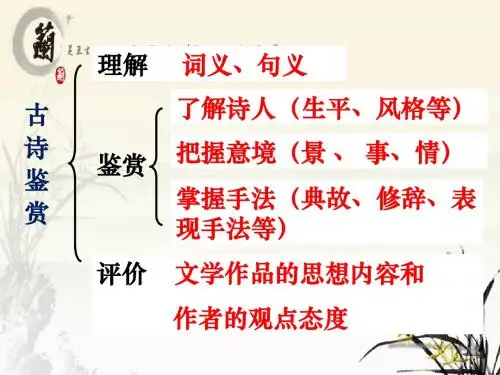

置身诗境,缘景明情--诗歌的意境置身诗境,缘景明情--诗歌的意境古典诗歌,富有诗情画意,意境优美。

在鉴赏古代诗歌时,如果能抓住意象,发挥想象,品味诗歌意境,就可能领会作者在诗歌中寄寓的思想情感。

这也是鉴赏古代诗歌的重要方法之一,这种方法称之为“置身诗境,缘景明情”。

置身诗境,就是借助联想和想象,将诗人所描绘的意象和画面再现到自己的脑海中,使自己沉浸在一个想象的世界之中,从而获得审美享受。

换言之,置身诗境,就是将读者自己置身到诗人创设的情境之中,借助自身的生活经验,努力达到与诗人的情感共鸣,正如白居易《琵琶行》中的“座中泣下谁最多?江州司马青衫湿”一样。

那么,如何做到置身诗境呢?1、运用“以意逆志”的鉴赏方法,用自身的生活体验来揣摩诗人的内心世界,借助联想和想象,实现自身与诗人的情感的交流与沟通。

2、角色互换法:将自己假想成诗人,站在诗人的角度,用自己在某种情境中的内心感受反过来揣摩诗人的内心情感。

在鉴赏诗歌时,我们只有走进诗人的内心世界,才能真正走进诗歌的情境之中,也可以说,只有走进诗歌的情境之中,才能真正走进诗人的内心世界,才能真正理解和鉴赏诗歌。

缘景明情,是鉴赏写景诗、咏物诗的最常用、最重要的鉴赏方法。

缘,就是沿着、顺着,也含有依据、根据的意思。

缘景明情,也就是依据诗中所描绘的景物,来探究诗人表达的情感。

一般来说,缘景明情就是指在具体阅读某一篇作品时,根据作品中意象自身的特点、组合方式,以及情景之间的关系,采取相应的欣赏方法,体会独特的意境,领悟作者的感情。

这种方法运用的基本思路是:抓意象--品意境--探究情景关系--分析思想情感。

而“情景关系”无疑是这一思路中重要的一环。

下面来解说古诗中的情景关系的种类:人在常态下,其感情比较平静,但一旦受到外界特定情境的触发,本来潜藏于胸的某种思想感情就可能会被唤起而释放,从而凝成诗篇。

简单地说,触景生情,就是先有外界的景物,后有思想感情,景在情先,情在景后。