第二单元置身诗境缘景明情

- 格式:ppt

- 大小:1.35 MB

- 文档页数:113

第二单元置身诗境,缘景明情第二单元置身诗境,缘景明情单元教学目标一、知识与技能1、通过对古典诗歌中意象的把握,发挥想象,体会和品味中国古典诗歌特有的意境美。

2、学会联系诗歌创作的时代背景及诗人的人生经历欣赏不同朝代不同流派诗人的代表作品。

二、过程与方法1、捕捉意象,探究意象对表达情感的作用。

2、引导学生发挥想象,并学会用自己的语言去描绘诗歌的意境。

三、情感态度与价值观1、通过阅读中国古代优秀诗歌,感受优美的意境。

2、让学生在品味诗歌的过程中受到健康情感的熏陶。

单元教学重点:1、捕捉意象,感受意境。

2、学习营造意境表达情感的艺术手法。

主要教学方法:多媒体教学,朗读法,自主学习法,合作探究法教学过程:《春江花月夜》教学设计教学目标:一、知识与能力1、提高学生联想和想象能力,进入诗歌意境。

2、赏析本诗的景、情、理,提高鉴赏诗歌的能力。

3、培养学生在诵读中感受诗歌的能力。

二、过程与方法1、对“置身诗境,缘景明情”进行具体的方法指导。

2、在诵读中进行联想和想象,进入诗歌境界。

3、以诗歌中的哲理和情感进行探究。

三、情感态度与价值观培养学生对美好青春年华的珍惜。

教学重点:展开联想和想象,进入诗歌意境。

教学难点:景、情、理如何有机地融合的。

教学课时:1课时教学步骤:一、导入:初唐有位诗人一生仅留下两首诗,其中一首《春江花月夜》,一千多年来使无数读者为之倾倒,被闻一多先生誉为“诗中的诗,顶峰上的顶峰”,也因这一首诗,这位诗人“孤篇横绝,竟成大家”。

这位诗人就是张若虚。

二、介绍及背景提示(一)张若虚,唐代扬州人,初唐诗人。

与贺之章、张旭、包融齐名。

被誉为吴中四士。

曾任兖州兵曹。

他在诗风上厌恶六朝以来的空洞艳体,追求自由豪放,富有理想的高远意境。

(二)解题:《春江花月夜》为乐府诗。

(清商曲辞、吴声歌。

)吸取了南朝民歌的内容形式,以和谐的歌调,点染出祖国锦绣的江山。

探索宇宙的神奇奥妙。

描述了动人心弦的春江花月夜之景,抒写了游子思妇离恨闺怨之情。

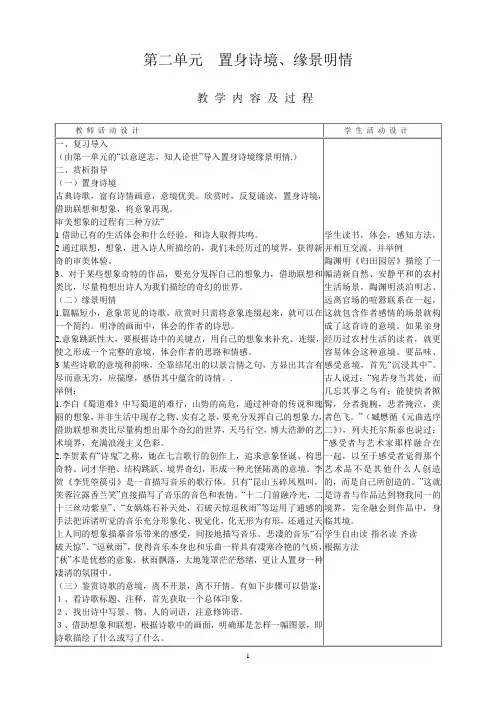

第二单元置身诗境、缘景明情教学内容及过程春江花月夜张若虚教学目标:1、掌握诗歌鉴赏的基本方法--品味意境、赏析意象、把握情感。

2、理解即景抒情诗中景与情的联系。

重点难点:1、把握诗歌中的情景理。

(重点)2、对诗人思想感情的认识。

(难点)教学设想:1、朗读吟诵。

加强朗读训练,使学生通过吟诵感受春江月夜的美景,初步把握作者的感情。

2、意境再现。

启发学生的创造性想象,再现春江月夜幽美的情景。

3、情感把握。

通过诗歌中意象的分析,深刻领悟作者的在诗中抒发的游子思妇的相思之情及诗中体现的宇宙与人生的的哲理。

教学时数:一课时教学步骤:一、导入“钻石恒久远,一颗永流传。

”,在星光灿烂的唐代诗坛,《春江花月夜》带着皓洁的月光像钻石一般熠熠生辉,而诗人张若虚也凭借这一首诗即“孤篇盖全唐”。

上节课我们已布置了初步感知这篇杰作。

下面就请两位同学合作朗诵这首诗,相信会给大家更真实的情感体验。

二、配乐诗朗诵听朗诵,教师简单评价,鼓励为主。

三、作者简介张若虚(660年-约720年),字号不详。

唐代诗人。

扬州(今属江苏)人。

曾任兖州兵曹。

中宗神龙年间与贺知章、贺朝、万齐融、邢巨、包融以文词俊秀驰名京都。

开元初年与贺知章、张旭、包融齐名,号“吴中四士”。

工诗,尤擅七言。

诗以《春江花月夜》着名。

今仅存诗两首。

七言歌行《春江花月夜》沿用陈隋乐府旧题,抒写真挚动人的离情别绪及富有哲理的人生感慨,语言清新优美,韵律宛转悠扬,空明清丽,洗去了宫体诗的脂粉气。

其中“江畔何人初见月?江月何年初照人”、“不知江月待何人?但见长江送流水”二句为历代传诵。

四、弄清大意诗篇题目就令人心驰神往。

春、江、花、月、夜,这五种事物集中体现了人生最动人的良辰美景,构成了诱人探寻的奇妙的艺术境界。

(重在写月)1、春江、海(阔大的意境)(升)生(一个世界的诞生,有生命)何处春江(境界更为阔大)花林(丛)――素洁的画面(实中有虚)空里流霜……看不见……(过渡性)……江天一色无纤尘(纯净、空灵的背景上一轮明月,给月亮赋予了一种生命气息,孤独的一种情感)前8句:纯明、单一“孤”――一人和一月的精神对话,人类初始的月光,一尘不染---过渡至人2、人生宇宙的拷问:“江畔何人……初照人”、“人生代代……只相似”、“不知江月……送流水”(人一代一代无穷无尽的递变着,而江月却是年复一年没有变化,她总是生于海上,悬于空中,她等待什么人,何时能等到?江水何时能把她等的人送到?月的孤独—月的期待――思妇的期待)3、人的期待:青枫点缀离愁;江边,扁舟子;远处:明月楼“可怜楼上月徘徊”(时间流逝)“玉户帘中……拂还来”(有月的晚上,平凡人的诗意生活,“长安一片月,万户捣衣声”)“卷”――长时间思念,无意识、无聊的举动瞬间的停住,一刹那的若有所思,无以言说的寂寞和孤独(举例:《我与地坛》母亲去世后,月光下的地坛、车辙、母亲的脚印)“鸿雁(善飞之鸟)---鱼龙(善潜游)”(人类无法实现愿望的无奈)“落月”(借月亮寄托思念,也几乎是不可能的了,变的无奈)“不知乘月……满江树”(这种离情别绪,这种思念之苦,在月落之后,将如何排遣?我们似乎看到月光隐没的一刹那,望月之人无奈的轻闭自己的双眼,我们似乎能听到离愁人的内心一声无奈的叹息,轰然作响,我们似乎还能看到,落月的余晖静静洒在江边的花林、枫树,月无声,林无声,天地间一片寂然无声。

置身诗境缘景明情教案一、教学目标1. 让学生了解并欣赏中国古代诗歌,感受诗歌的美。

2. 培养学生对诗歌的阅读兴趣,提高学生的文学素养。

3. 引导学生理解诗歌中的意境,培养学生的审美情趣。

4. 让学生通过诗歌欣赏,提高自己的情感表达能力。

二、教学内容第一章:诗歌的起源和发展1. 诗歌的起源2. 诗歌的发展历程3. 诗歌的分类和特点第二章:诗歌的阅读方法1. 诗歌的阅读技巧2. 诗歌的节奏和韵律3. 诗歌的意象和意境第三章:诗歌中的自然描写1. 自然景物的描绘方法2. 自然景物与诗人情感的关系3. 欣赏自然景观的诗歌第四章:诗歌中的人物描写1. 人物形象的塑造方法2. 人物情感的表达技巧3. 欣赏人物描写的诗歌第五章:诗歌中的情感表达1. 情感表达的方法和技巧2. 诗歌中的情感类型3. 欣赏情感表达的诗歌三、教学方法采用讲授法、阅读法、欣赏法、实践法等相结合的教学方法,引导学生置身诗境,缘景明情。

四、教学评价1. 学生课堂参与度2. 学生作业和练习完成情况3. 学生诗歌欣赏和创作能力的提高4. 学生对诗歌的阅读兴趣和审美情趣的培养五、教学资源1. 教材:中国古代诗歌精选2. 参考书目:诗歌鉴赏教程、中国古代诗歌史论3. 教学课件和多媒体资源4. 网络资源:诗歌网站、相关博客和论坛六、教学策略1. 情境创设:通过图片、音乐、表演等多种方式,为学生营造置身诗境的学习氛围。

2. 引导发现:鼓励学生主动发现诗歌中的美,培养学生的审美能力。

3. 互动交流:组织学生进行分组讨论、分享心得,提高学生的合作能力和沟通能力。

4. 实践操作:让学生尝试创作诗歌,提高学生的文学素养和创作能力。

七、教学安排1. 课堂讲授:每个章节安排2-3课时进行讲授。

2. 课堂讨论:每个章节安排1课时进行讨论和分享。

3. 课后作业:每个章节安排1-2次课后作业,巩固所学内容。

4. 诗歌创作:每个章节安排1课时,让学生进行诗歌创作实践。

八、教学活动1. 诗歌朗诵:组织学生进行诗歌朗诵,感受诗歌的韵律美。

《中国古代诗歌散文欣赏》第二单元置身诗境缘景明情教学设计总论教案教学设计【学习目标】1. 诵读诗歌,背诵本单元要求背诵的篇目2. 引导学生置身诗境,发挥想像,品味诗歌的意境3. 引导学生根据诗歌中意象的特点以及情景之间的关系,采取相应的欣赏方法,体会诗歌的意境。

【学习方法】1. 目标定向,知人论世2. 诵读文本,整体感悟3. 涵泳品读,揣摩探究4. 鉴赏交流,展示成果5.熟读成诵,养护情感6.链接相关,触类旁通(参见《临沂市高中语文“三五六”课堂教学策略》)【课堂类型】1. 单元总领课本单元知识梳理2. 重点学习课《春江花月夜》《夜归鹿门歌》《梦游天姥吟留别》《登岳阳楼》《扬州慢》3. 自主赏析课《菩萨蛮(其二)》《积雨辋川庄作》《旅夜抒怀》《新城道中(其一)》《长相思》4. 合作探究课五、成果展示课[课时安排] 8学时【学习过程】第一学时【活动内容】1.学习“赏析指导”,理解“置身诗境”“缘景明情”的内涵。

2.结合注解,诵读理解《春江花月夜》一诗。

【活动过程】1. 阅读“赏析指导”,理解“置身诗境”“缘景明情”的内涵。

2. 掌握“意象与意境”“抒情的艺术方法”。

3. 自读学案《春江花月夜》的“鉴赏建议”,结合工具书和注解,做“积累整合”。

四、作业:背诵《春江花月夜》。

第二学时【活动内容】诵读《春江花月夜》,学习“置身诗境”“缘景明情”赏析诗歌的方法。

【活动过程】一. 结合“学练平台”引导学生探究理解诗歌。

二. 配乐(古曲《春江花月夜》)诗朗诵 1.教师范读。

2. 要求学生在欣赏时,展开想象,把语言文字还原成既符合原作的描绘又带有学生自己审美情趣的画面,走进《春江花月夜》,提高学生联想和想象能力,进入诗歌意境,培养学生在诵读中感受诗歌的能力。

3出示幻灯字幕及配画,让学生充满感情的朗诵。

4评价学生的诵读,并加以指导,在指导中让学生感受并提高。

三、用你那多彩的笔描绘出诗中春江花月夜的美丽图画。

四、作业:学案“拓展应用”。

置身诗境缘景明情第一章:诗歌与情感一、教学目标1. 让学生了解诗歌的基本特点和表达方式。

2. 培养学生对诗歌情感的理解和表达能力。

二、教学内容1. 诗歌的定义和特点2. 诗歌的情感表达三、教学步骤1. 引入:让学生分享自己对诗歌的理解和喜欢的诗歌。

2. 讲解:介绍诗歌的基本特点和表达方式。

3. 实践:让学生创作一首小诗,表达自己的情感。

四、作业1. 阅读一首喜欢的诗歌,分析其情感表达。

第二章:诗歌与景象一、教学目标1. 让学生了解诗歌中的景象描绘。

2. 培养学生对诗歌景象的感受和描绘能力。

二、教学内容1. 诗歌中的景象描绘2. 诗歌景象与情感的关系三、教学步骤1. 引入:让学生分享自己对诗歌景象的理解和喜欢的诗歌。

2. 讲解:介绍诗歌中的景象描绘和与情感的关系。

3. 实践:让学生创作一首小诗,描绘一种景象并表达相应的情感。

四、作业1. 阅读一首喜欢的诗歌,分析其景象描绘和情感的关系。

第三章:诗歌与意境一、教学目标1. 让学生了解诗歌中的意境创造。

2. 培养学生对诗歌意境的感受和创造能力。

二、教学内容1. 诗歌中的意境创造2. 诗歌意境与情感的关系三、教学步骤1. 引入:让学生分享自己对诗歌意境的理解和喜欢的诗歌。

2. 讲解:介绍诗歌中的意境创造和与情感的关系。

3. 实践:让学生创作一首小诗,创造一种意境并表达相应的情感。

四、作业1. 阅读一首喜欢的诗歌,分析其意境创造和情感的关系。

第四章:诗歌与修辞一、教学目标1. 让学生了解诗歌中的修辞手法。

2. 培养学生对诗歌修辞手法的理解和运用能力。

二、教学内容1. 诗歌中的修辞手法2. 修辞手法与情感的关系三、教学步骤1. 引入:让学生分享自己对诗歌修辞手法的理解和喜欢的诗歌。

2. 讲解:介绍诗歌中的修辞手法和与情感的关系。

3. 实践:让学生创作一首小诗,运用一种修辞手法并表达相应的情感。

四、作业1. 阅读一首喜欢的诗歌,分析其修辞手法和情感的关系。

第五章:诗歌的欣赏与解析一、教学目标1. 让学生了解如何欣赏和解析诗歌。

置身诗境缘景明情教学目标:1. 理解并欣赏诗歌中的意境和情感。

2. 学会通过诗歌描绘的景象来体会诗人的情感。

3. 培养学生的文学素养和审美能力。

教学内容:第一章:诗歌与意境1.1 诗歌的定义与特点1.2 意境的概念与作用1.3 学习方法指导第二章:诗境中的自然景观2.1 山水田园诗的特点与欣赏2.2 诗人对自然景观的感悟2.3 学生诗歌创作实践第三章:诗境中的人文景观3.1 城市与乡村的诗歌描绘3.2 历史与文化的融入3.3 学生诗歌创作实践第四章:诗境中的情感表达4.1 诗人情感的多样性4.2 情感与景物的相互映照4.3 学生诗歌创作实践第五章:诗歌朗诵与表演5.1 诗歌朗诵的艺术5.2 诗歌表演的形式与技巧5.3 学生诗歌朗诵与表演实践教学资源:1. 相关诗歌文本2. 诗歌朗诵与表演视频3. 诗歌创作指导素材教学评估:1. 学生课堂参与度2. 学生诗歌创作质量3. 学生诗歌朗诵与表演水平第六章:诗歌与生活6.1 诗歌与日常生活的关联6.2 诗人对生活的独特感悟6.3 学生诗歌创作实践第七章:诗歌与哲理7.1 诗歌中的哲学思考7.2 诗人对人生意义的探索7.3 学生诗歌创作实践第八章:诗歌的形式与技巧8.1 诗歌的节奏与韵律8.2 诗人用词与句式的巧妙运用8.3 学生诗歌创作实践第九章:诗歌鉴赏与批评9.1 诗歌鉴赏的方法与技巧9.2 诗歌批评的标准与原则9.3 学生诗歌鉴赏与批评实践10.2 学生学习成果展示10.3 未来学习建议与展望教学资源:1. 相关诗歌文本与分析资料2. 诗歌鉴赏与批评实例3. 学生诗歌作品集教学评估:1. 学生诗歌创作的深度与广度2. 学生对诗歌鉴赏与批评的能力3. 学生对课程的整体反馈与满意度这个教案旨在通过引导学生欣赏和创作诗歌,让他们置身于诗境之中,通过景物描写来感悟诗人的情感,提升他们的文学素养和审美能力。

通过诗歌朗诵与表演,增强学生对诗歌的体验和理解。

重点和难点解析重点环节:1. 诗歌与意境的理解与欣赏2. 诗歌描绘的景象与诗人的情感关系的体会3. 诗歌创作的实践4. 诗歌朗诵与表演的技巧5. 诗歌鉴赏与批评的方法与原则详细补充和说明:1. 诗歌与意境的理解与欣赏:这是教学的核心部分,需要引导学生深入理解诗歌中的意境,并通过具体的诗歌实例来展示意境的魅力和作用。

第二单元__置身诗境_缘景明情(教师版)第一篇:第二单元__置身诗境_缘景明情(教师版)语文选修一·第二单元导学案执笔人:李伟国校核人:刘忠良置身诗境缘景明情【学习目标】一、诵读诗歌,背诵本单元要求背诵的篇目。

二、引导学生置身诗境,发挥想像,品味诗歌的意境。

三、引导学生根据诗歌中意象的特点以及情景之间的关系,采取相应的欣赏方法,体会诗歌的意境。

【教学设想】一、重点学习课《春江花月夜》《夜归鹿门歌》《梦游天姥吟留别》《登岳阳楼》《扬州慢》二、自主赏析课《菩萨蛮(其二)》《积雨辋川庄作》《旅夜抒怀》《新城道中(其一)》《长相思》三、安排6课时。

第一课时单元学习指导【学习目标】一、把握古典诗歌意象,发挥联想和想象。

二、体会和品味中国古典诗歌特有的意境美。

【自学引导】一、学习方法1、从意象入手,品味意境2、借助联想和想象3、炼字传神,一字而境界全出二、学习指导1、为什么要从意象入手?众所周知,诗歌的创作十分讲究含蓄、凝练。

诗人的抒情往往不是情感的直接流露,也不是思想的直接灌输,而是言在此意在彼,写景则借景抒情,咏物则托物言志。

这里的所写之“景”、所咏之“物”,即为客观之“象”;借景所抒之“情”,咏物所言之“志”,即为主观之“意”:“象”与“意”的完美结合,就是“意象”。

所谓意象,就是客观物象经过创作主体独特的情感活动而创造出来的一种艺术形象。

意象的营构是中国古典诗词创作的焦点,也是我们学习古典诗词的重点。

它既是现实生活的写照,又是诗人审美创造的结晶和情第二课时《春江花月夜》感意念的载体。

诗人的聪明往往就在于他能创造【学习目标】一个或一群新奇的“意象”,来含蓄地抒发自己的一、赏析本诗的景、情、理,提高鉴赏诗歌的能情感。

反之,读者只有在领悟意象寓意的过程中,力。

才能把握诗歌的内容,领会诗歌的主旨,进入诗二、提高学生联想和想象能力,进入诗歌意境。

歌的意境,感知诗人的情感。

所以,诗歌的阅读三、培养学生在诵读中感受诗歌的能力。

第二单元置身诗境缘景明情教学设计第二单元置身诗境缘景明情教学设计第二单元置身诗境缘景明情教学设计一、教学目标:本课为人教版选修第二单元自主赏析,是选读课。

本诗反映诗人的思想情绪是复杂的,不能简单归类。

教师要将李白整个的人生经历及思想发展过程讲解清楚,然后由学生探讨总结,真正的认识李白,读懂本诗。

背诵是难点,在学生理解诗意的基础上,教师还要作段落层次划分指导学生顺利完成背诵任务。

为此,特设定以下教学目标:1.认识李白,了解李白诗歌深远的影响和意义。

2.熟悉诗人当时的写作心境,体悟诗歌所表现出的复杂的思想情绪。

3.领会想象奇特和比喻、对比、夸张等修辞手法,体味李白积极浪漫主义风格。

4.继续培养学生于诵读中品味声韵、感受诗趣的能力,进一步提高学生的审美和鉴赏水平。

教学重点:理解梦境与诗歌主旨的内在联系。

教学难点:体会诗人强烈的情感,了解诗人独特的艺术气质。

二、预习导学1.李白(701--762),字太白,号青莲居士,唐代伟大的浪漫主义诗人。

被称为“诗仙”,李白是个有远大政治抱负的人,“安世济民”是他一生的愿望。

公元472年,经友人推荐,被唐玄宗征召进京。

他兴高采烈,认为实现“济苍生”、“安社稷”的时机已经到来。

但到了长安,任了个侍御闲职。

当时的最高封建统治集团昏庸腐败,李白不甘趋炎附势,招致了权贵的谗毁,不到三年(公元744年)唐玄宗以“赐金还乡”为名,把他赶出了长安。

天宝四年秋(公元745年),他南下准备再游吴越时写下这首诗留给友人,借以排遗内心的悲愤,对世俗权贵的蔑视,对理想世界的追求。

2.解题⑴梦游:说明内容的虚实。

⑵天姥:指天姥山,是所梦的内容。

⑶吟:古诗体式,多有悲愁慨叹之意,形式活泼,如同散文中的随笔,可以不拘一格。

其它的如“歌”、“行”等。

⑷留别:说明本诗写作目的。

是临行前留下这首诗向朋友话别的意思,不过本诗主要内容并无惜别之感,而是借题发挥,表明自己的态度和意向是真。

⑸文体知识:本诗是一首七言古诗。

春江花月夜教学分析:一、教学目标1.美读全诗。

2.通过意象分析作者情感。

二、教学重难点1.重点:学会“置身诗境,缘景明情”的鉴赏方法。

2.难点:感受诗人哀而不伤的深沉的情感。

三、课时安排1课时教学设计一、激情导入:师:张若虚,扬州人,初唐诗人。

曾以“文词俊秀”明显长安。

《全唐诗》记载:张若虚、贺知章、张旭、包融并称“吴中四士”。

他一生仅留下两首诗,一首叫《代答闺梦还》,另一首则脍炙人口。

有“唐代第一诗”“春风第一花”“孤篇压倒全唐”“孤篇横绝,竟为大家”等美誉。

闻一多先生赞之为“诗中的诗,顶峰上的顶峰”,它就是——生:春江花月夜!师:今天,就让我们梦回唐朝,领略张若虚笔下的唯美月华。

二、诗歌美读诗歌是文字的音乐,它有铿锵有力的节奏,有内在的或高昂或低沉的旋律。

让我们通过反复朗读吟诵体会那形象、生动、立体的文字。

思考:用一两个词来形容诗境。

(一)派三位同学到讲台配乐朗读全诗(二)教师配乐范读,唤起学生的审美感知。

(三)朗诵指导:语音、语调、表情、动作、音乐。

(四)让一位同学上黑板写出实境:唯美、静谧等。

三、品诗赏句讨论:置身于春、江、花、月、夜的美景中,诗人想到了什么?抒发了怎样感情?例如:1.这一句中,我感受到了……2.通过这些意象,我读到了……3.这些句子,我联想到了……4.这些字,我体会到了……(一)学生默读诗句,在课本上动手写出自己喜欢的诗句的感受(二)前后桌的同学相互交流分享自己的感受(三)师生互动,置身诗境,缘景明情。

四、精段赏析(一)宇宙之月江畔何人初见月, 江月何年初照人。

不知江月待何人,但见长江送流水。

任务:全体学生朗诵,分享感受。

拓展:今人不见古时月,今月曾经照古人。

——李白《把酒问月》惟江上之清风,与山间之明月。

——苏轼《赤壁赋》海上生明月,天涯共此时。

——张九龄《望月怀远》人生如梦,一樽还酹江月。

——苏轼《念奴娇·赤壁怀古》天地无终极,人命若朝露。

——曹植《送应氏》人生若尘露,天道邈悠悠。

第二单元置身诗境缘景明情答案1、“迟”字用得最好,在诗中是“迟缓”之意。

诗人视野所及,先写空林烟火,一个“迟”字,既写出了阴雨天炊烟缓缓升起之状,也写出了诗人心中闲散安逸的情怀。

再写农家早炊、饷田以至田头野餐,展现一系列人物的活动画面,秩序井然而富有生活气息,农家村妇田夫怡然自得之情跃然纸上。

2、此处化用典故,“争席”、“海鸥”二典,充满了老庄色彩。

一正用,一反用,两相结合,表达作者自己要隐居山林的愿望,抒写了诗人淡泊的心境。

而这种心境,正是上联所写“清斋”“习静”的结果。

而这种心境,正是上联所写“清斋”“习静”的结果。

3、孤弱的细草在无边的风里飘摇不定,只有孤立突兀的桅杆和孤独的小舟对抗漫漫长夜。

星空低垂,愈显得原野辽阔无边,明朗的月空下江水汹涌澎湃,奔流不息。

首联营造了凄冷的氛围。

表达了作者的漂泊无依的凄冷之情。

颔联营造了雄浑阔大的氛围。

作者用阔大之景反衬出自己的孤苦伶仃的形象,表达出凄苦之情。

4、尾联用了比喻和衬托的手法,将自己漂泊不定的形象比喻成沙鸥,且用广阔天地衬托沙鸥,更突出沙鸥的孤独,也表达了自己的漂泊无依的凄苦之情。

(判断诗句所用的表现手法;结合诗句对这手法加以阐述;给出表达效果)5、比喻,以“披絮帽(戴棉絮制成的帽子)”与“挂铜钲(挂铜盘)”分别比喻“岭上晴云”与“树头初日”。

拟人,在沐浴了一场春雨之后,“野桃”向着朝阳笑脸迎人,“溪柳”在春风里翩翩起舞。

出得门来,首先映入眼帘的是那迷人的晨景,穿山越岭,再往前行,才看到了桃花、竹篱等,由远及近的顺序写的。

第二联写野外远景,第三联写农家近景。

(意思相近即可)6、西山人家煮葵烧笋嬉闹春耕,一片繁忙景象。

诗意盎然,散发着泥土的馨香、生活的气息。

是作者当时快乐心情的反映,也表现了他厌恶俗务、热爱自然的情趣。

7、“寒”字用得很妙,寒意本来是天气给人的触觉感受,但作者不言天寒,而说“吹寒”把角声的凄清与天气联系在一起,把产生寒的自然方面的原因抽去,突出人为的感情色彩,似乎是角声把寒意散布在这座空城里。

积雨辋川庄作1、学情分析诗歌鉴赏是高度凝练的文言文,学生虽然接触过诗歌和文言文,能基本读懂诗歌意思,但真正地深入鉴赏诗歌还是有一定的困难。

相对其他的边塞诗和怀古诗而言,王维的具有佛性空灵的诗歌比较容易理解,能很大程度激起学生的兴趣。

2、学习内容分析《积雨辋川庄作》是人教版高中语文选修教材《中国古代诗歌散文欣赏》中收集的一首诗,它是王维的一首山水田园诗。

这节课要让学生基本理解《积雨辋川庄作》的思想内容,也要让他们学会分析诗歌意境的方法。

3、教学目标1)知识与技能①了解王维的人生经历和思想。

②看视频,欣赏富于文采的诗歌。

③品味《积雨辋川庄作》情景交融的艺术境界。

2)过程与方法①学生自己诵读、比较,掌握《积雨辋川庄作》等山水田园诗主要内容、特点。

②学生自主合作探究鉴赏的诗歌意境,教师作点拨、补充。

3)情感态度与价值观,让学生热爱山水田园和形成正确的人生态度。

4、教学的重点和难点教学的重点:掌握《积雨辋川庄作》等山水田园诗意境鉴赏的方法。

教学的难点:品味《积雨辋川庄作》等山水田园诗的情景交融的艺术境界。

5、教学流程图6、教学过程(1)新课导入 古人云:读万卷书不如行万里路,登临泰山方知“会当凌绝顶,一览众山小”的雄浑,访过西湖才晓得“水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇”的秀美,走过塞北就会明白“大漠孤烟直,长河落日圆”的壮阔。

我心中有一个世界,我笔底有一个乾坤。

是啊,生活不止眼前的苟且,还有诗和远方。

今天就让我们回溯时光,一起去那织锦温柔的大唐,领略王维笔下的辋川山水。

(2)知人论世看王维王维(701-761),字摩诘,官至尚书右丞,作品有《王右丞集》。

王维是盛唐山水田园诗派代表诗人之一,与孟浩然齐名,世称“王孟”,他多才多艺,诗歌之外,兼善音乐、书法、绘画等,尤以绘画见长,其诗能融音乐、绘画之理,营造出诗情画意相结合的完美意境。

晚年无心仕途,虽为朝廷命官,却常隐居蓝田辋川,过着亦官亦隐的居士生活。

专诚奉佛,晚年诗歌以禅入诗,世称“诗佛”。