人教版选修《中国古代诗歌散文欣赏》置身诗境缘景明情 课件(26张PPT)

- 格式:ppt

- 大小:1.23 MB

- 文档页数:26

《置身诗境,缘景明情》课件一、教学内容本节课我们将学习《语文》教材第七单元《诗歌》章节中的《置身诗境,缘景明情》。

详细内容包括欣赏和分析古代诗人在特定自然景色中寄托情感的写作特色,通过诗歌的形式,理解并感受作者如何将自己的情感与外界环境相融合,达到情景交融的艺术效果。

二、教学目标1. 理解和掌握情景交融的诗歌创作手法,能够识别并分析诗中的景与情。

2. 培养学生的审美情趣,提高他们对古典诗歌的鉴赏能力。

3. 激发学生的创作灵感,鼓励他们运用所学的表现手法进行个性化创作。

三、教学难点与重点教学难点:情景交融手法的内化与应用。

教学重点:通过诗歌实例分析,理解诗人情感与自然景色的有机联系。

四、教具与学具准备教具:多媒体课件、黑板、粉笔。

学具:学生用书、笔记本、彩色笔。

五、教学过程1. 导入新课:通过展示一幅自然风光图片,让学生描述其感受,自然引出情感与景色交融的主题。

2. 新课内容学习:a. 例诗分析:选取《静夜思》进行详细解析,让学生体会诗人在特定情景下的情感表达。

例题讲解:分析《静夜思》中月色、思乡之情的关系。

b. 学生随堂练习:分组讨论教材中的其他诗歌,分析其情景交融的手法。

随堂练习:学生分组讨论,教师巡回指导。

3. 知识巩固:对比分析:比较不同诗人的同类型作品,探讨各自的表达特色。

4. 创作实践:学生尝试创作:以“月夜”为题,运用情景交融的手法,写一段小诗表达情感。

六、板书设计中心主题:《置身诗境,缘景明情》1. 诗歌的情感与景色2. 情景交融的案例分析3. 学生创作实践七、作业设计1. 作业题目:请以“秋日”为题,写一首至少四句的诗歌,要求运用课堂所学的情景交融手法。

答案示例:清溪流过碧山头,石上松根洗作流。

何人倚剑白云里,笑傲风月无尽头。

2. 作业要求:下节课前提交,字迹清楚,表达情感真挚。

八、课后反思及拓展延伸2. 拓展延伸:推荐阅读:推荐相关诗歌集,提高学生课外阅读量。

课外实践:鼓励学生观察自然,体验生活,以自然为师,以情感为魂,进行个性化创作。

![人教版选《中国古代诗歌散文欣赏》课件:第二单元 置身诗境 缘景明情(共27张PPT).ppt [只读] [兼容模式]](https://uimg.taocdn.com/763b1c174a7302768e9939e3.webp)

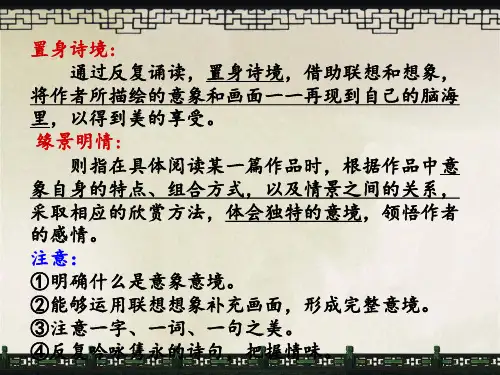

什么叫“置身诗境”呢?置身诗境,就是读者借助联想和想象,置身诗境诗歌的形象 意象 意境置身诗境缘景明情形象 指诗人借以表达思想情感的具体可感的物象或画面,它可以是人,也可以是花 草 虫 鱼等自然景物 诗歌的形象,包括事物形象 景物形象和人物形象咏雪唐·张打油简江山一笼统,井 黑窟窿 黄狗身 白,白狗身 肿 析 这首诗写的是下雪后大地一片雪白的情景 江山 井 黄狗 白狗 这些都是形象,而非融注了作者主观情感的意象意象 意 就是诗人的思想 情感 意念 感兴 象 就是物象 形象 意象 就是渗透着诗人主观感情的客观物象,是 意 和 象 的统一意境 就是作者的主观思想感情和客观物境互相交融而形成的艺术境界,是物与我 情与景 形与神 情与理相互交融 相互统一所达到的艺术境界 简言之,就是一系列意象构成的艺术境界什么叫 缘景明情 呢?在具体阅读某一篇作品时,反复诵读,品味缘景明情一 读准 夜归鹿门歌 1 迅速阅读诗歌;2 结合注解及课后研究探讨,除此之外,对于此诗,你还有哪些问题,请写在纸 3 与同桌及前后左右的人探讨,完成自己提出的问题二 读懂 夜归鹿门歌 1 四组学生 组用准确优美的语言,再现一组诗句中的画面 2 在诗歌的画面里,作者身居何处?是什么样的心情?展开联想,读出词情1 2 山中是什么样的景象? 江边是什么样的景象?3 作者是喜欢江边景还是山中景? 从哪些地方可以看出?山中 山中 山中 山中 山中 山中悠然的钟声 朦胧的 光 烟云缭绕的树木 开在岩石 的门 松林间的小路 远离红尘的隐士……1 2 3 4 5江边有人来人往的喧嚣; 江边有小贩的叫卖; 江边有讨价还价的争执; 江边有红尘的离愁别恨; 江边有山寺钟鸣昼已昏,渔梁渡头争渡喧。

悠然的钟声---山寺的超然和僻静尘杂的人声---世俗的杂乱和喧嚣两相对照,唤起联想 诗人在船上闲望沉 思的神情隐然可见人沙岸向江村,余亦乘舟归鹿门。

世人返家 自去鹿门殊途异志,两种选择两样心情,抒发了作者对 隐逸生活的向往鹿门照开烟树,忽到庞公栖处。