纳米微粒的基本理论及制备方法

- 格式:doc

- 大小:200.00 KB

- 文档页数:9

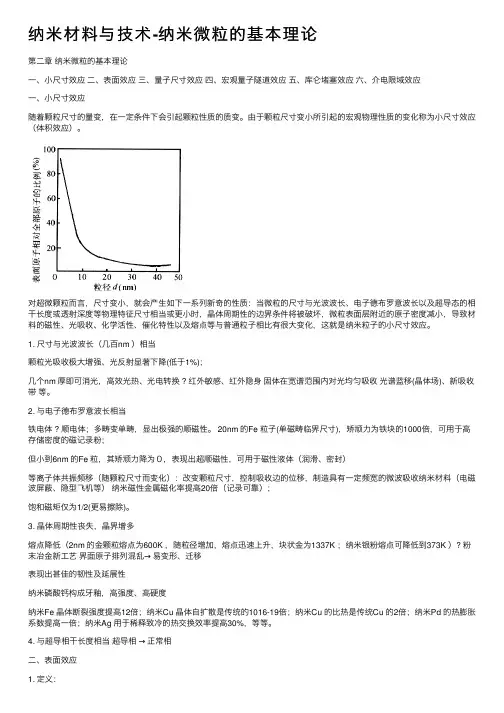

纳⽶材料与技术-纳⽶微粒的基本理论第⼆章纳⽶微粒的基本理论⼀、⼩尺⼨效应⼆、表⾯效应三、量⼦尺⼨效应四、宏观量⼦隧道效应五、库仑堵塞效应六、介电限域效应⼀、⼩尺⼨效应随着颗粒尺⼨的量变,在⼀定条件下会引起颗粒性质的质变。

由于颗粒尺⼨变⼩所引起的宏观物理性质的变化称为⼩尺⼨效应(体积效应)。

对超微颗粒⽽⾔,尺⼨变⼩,就会产⽣如下⼀系列新奇的性质:当微粒的尺⼨与光波波长、电⼦德布罗意波长以及超导态的相⼲长度或透射深度等物理特征尺⼨相当或更⼩时,晶体周期性的边界条件将被破坏,微粒表⾯层附近的原⼦密度减⼩,导致材料的磁性、光吸收、化学活性、催化特性以及熔点等与普通粒⼦相⽐有很⼤变化,这就是纳⽶粒⼦的⼩尺⼨效应。

1. 尺⼨与光波波长(⼏百nm )相当颗粒光吸收极⼤增强、光反射显著下降(低于1%);⼏个nm 厚即可消光,⾼效光热、光电转换 ? 红外敏感、红外隐⾝固体在宽谱范围内对光均匀吸收光谱蓝移(晶体场)、新吸收带等。

2. 与电⼦德布罗意波长相当铁电体 ? 顺电体;多畴变单畴,显出极强的顺磁性。

20nm 的Fe 粒⼦(单磁畴临界尺⼨),矫顽⼒为铁块的1000倍,可⽤于⾼存储密度的磁记录粉;但⼩到6nm 的Fe 粒,其矫顽⼒降为0,表现出超顺磁性,可⽤于磁性液体(润滑、密封)等离⼦体共振频移(随颗粒尺⼨⽽变化):改变颗粒尺⼨,控制吸收边的位移,制造具有⼀定频宽的微波吸收纳⽶材料(电磁波屏蔽、隐型飞机等)纳⽶磁性⾦属磁化率提⾼20倍(记录可靠);饱和磁矩仅为1/2(更易擦除)。

3. 晶体周期性丧失,晶界增多熔点降低(2nm 的⾦颗粒熔点为600K ,随粒径增加,熔点迅速上升,块状⾦为1337K ;纳⽶银粉熔点可降低到373K )? 粉末冶⾦新⼯艺界⾯原⼦排列混乱→易变形、迁移表现出甚佳的韧性及延展性纳⽶磷酸钙构成⽛釉,⾼强度、⾼硬度纳⽶Fe 晶体断裂强度提⾼12倍;纳⽶Cu 晶体⾃扩散是传统的1016-19倍;纳⽶Cu 的⽐热是传统Cu 的2倍;纳⽶Pd 的热膨胀系数提⾼⼀倍;纳⽶Ag ⽤于稀释致冷的热交换效率提⾼30%,等等。

一、纳米粒子的物理制备方法1.1 机械粉碎法机械粉碎就是在粉碎力的作用下,固体料块或粒子发生变形进而破裂,产生更微细的颗粒。

物料的基本粉碎方式是压碎、剪碎、冲击粉碎和磨碎。

一般的粉碎作用力都是这几种力的组合,如球磨机和振动磨是磨碎与冲击粉碎的组合;气流磨是冲击、磨碎与剪碎的组合,等等。

理论上,固体粉碎的最小粒径可达0.01~0.05 μ m。

然而,用目前的机械粉碎设备与工艺很难达到这一理想值。

粉碎极限取决于物料种类、机械应力施加方式、粉碎方法、粉碎工艺条件、粉碎环境等因素。

比较典型的纳米粉碎技术有:球磨、振动磨、搅拌磨、气流磨和胶体磨等。

其中,气流磨是利用高速气流(300~500m/s)或热蒸气(300~450℃)的能量使粒子相互产生冲击、碰撞、摩擦而被较快粉碎。

气流磨技术发展较快,20世纪80年代德国Alpine公司开发的流化床逆向气流磨可粉碎较高硬度的物料粒子,产品粒度达到了1~5μm。

降低入磨物粒度后,可得平均粒度1μm的产品,也就是说,产品的粒径下限可达到0.1μm以下。

除了产品粒度微细以外,气流粉碎的产品还具有粒度分布窄、粒子表面光滑、形状规则、纯度高、活性大、分散性好等优点。

因此,气流磨引起了人们的普遍重视,其在陶瓷、磁性材料、医药、化工颜料等领域有广阔的应用前景。

1.2 蒸发凝聚法蒸发凝聚法是将纳米粒子的原料加热、蒸发,使之成为原子或分子;再使许多原子或分子凝聚,生成极微细的纳米粒子。

利用这种方法得到的粒子一般在5~100nm之间。

蒸发法制备纳米粒子大体上可分为:金属烟粒子结晶法、真空蒸发法、气体蒸发法等几类。

而按原料加热技术手段不同,又可分为电极蒸发、高频感应蒸发、电子束蒸发、等离子体蒸发、激光束蒸发等几类。

1.3 离子溅射法用两块金属板分别作为阴极和阳极,阴极为蒸发用材料,在两电极间充入Ar(40~250Pa),两极间施加的电压范围为0.3~1.5kV。

由于两极间的辉光放电使Ar粒子形成,在电场作用下Ar离子冲击阳极靶材表面,使靶材原子从其表面蒸发出来形成超微粒子,并在附着面上沉积下来。

溶胶凝胶法制备纳米微粒的基本原理溶胶凝胶法是一种常用的纳米材料制备方法,它通过控制溶胶的凝胶过程来制备纳米微粒。

溶胶是指由固体颗粒均匀分散在液体介质中形成的胶体系统。

凝胶是指溶胶在适当条件下发生聚集与交联,形成三维网状结构的过程。

溶胶凝胶法的基本原理是通过控制溶胶的凝胶过程,使其形成具有所需形态和尺寸的纳米微粒。

溶胶的制备是溶胶凝胶法的第一步。

通常采用溶胶-凝胶转化的方法来制备溶胶,即将所需的金属盐或金属有机化合物溶解在适当的溶剂中,形成溶胶。

在溶解过程中,可以通过控制温度、溶剂浓度和溶剂pH值等参数来调节溶液的物化性质,进而控制溶胶的粒径、分散度和稳定性。

溶胶的凝胶是溶胶凝胶法的第二步。

凝胶过程是指溶胶在适当条件下发生聚集与交联,形成三维网状结构的过程。

凝胶的形成通常需要通过加热、加压、超声等外力作用或添加交联剂来促进。

在凝胶过程中,溶胶中的颗粒逐渐聚集形成团簇,同时团簇之间通过交联剂的作用产生交联,最终形成具有一定形态和尺寸的凝胶体系。

凝胶形成后,还需要进行干燥和煅烧等后处理步骤,以去除溶剂和有机物,得到纯净的纳米微粒。

干燥过程通常采用自然干燥、真空干燥或喷雾干燥等方法。

煅烧过程则是将凝胶在高温下进行热处理,使其发生晶化和晶粒长大,从而得到具有更好晶体结构和更大晶粒尺寸的纳米微粒。

溶胶凝胶法在纳米微粒制备中具有广泛的应用。

由于其制备工艺简单、操作方便并且可以得到具有良好形态和尺寸控制的纳米微粒,因此在催化剂、材料科学、生物医学等领域得到了广泛应用。

例如,通过溶胶凝胶法可以制备金属氧化物纳米颗粒,用作催化剂或传感器材料;还可以制备纳米多孔材料,用于气体吸附和分离等应用。

此外,溶胶凝胶法还可以结合其他纳米制备方法,如溶剂热法和水热法等,来制备复合材料或纳米复合材料,以实现材料性能的进一步改善。

溶胶凝胶法是一种重要的纳米材料制备方法,其基本原理是通过控制溶胶的凝胶过程来制备纳米微粒。

溶胶凝胶法具有简单、方便、形态和尺寸可控等优点,并在催化剂、材料科学、生物医学等领域得到了广泛应用。

纳米微粒的基本理论1.电子能级的不连续性久保(kubo)理论电子能级的统计学和热力学2.量子尺寸效应3.小尺寸效应4.表面效应5.宏观量子隧道效应6.库仑堵塞与量子隧穿7.介电限域效应量子尺寸效应:当粒子尺寸下降到某一值时,金属费米能级附近的电子能级由准连续变为离散能级的现象和纳米半导体微粒存在不连续的最高被占据分子轨道和最低未被占据的分子轨道能级,能隙变宽现象均称为量子尺寸效应。

小尺寸效应:当超细微粒的尺寸与光波波长、德布罗意波长以及超导态的相干长度或透射深度等物理特征尺寸相当或更小时,晶体周期性的边界条件将被破坏;非晶态纳米微粒的颗粒表面层附近原子密度减小,导致声、光、电、磁、热、力学等特性呈现新的小尺寸效应。

例如,光吸收显著增加并产生吸收峰的等离子共振频移;磁有序态向磁无序态、超导相向正常相的转变,声子谱发生改变。

实例:1. 人们曾用高倍率电子显微镜对超细金颗粒(2nm)的结构非稳定性进行观察,实时地记录颗粒形态在观察中的变化,发现颗粒形态可以在单晶与多晶、孪晶之间进行连续地转变。

这与通常的熔化相变不同,并提出了准熔化相的概念。

2. 纳米尺度的强磁性颗粒(Fe-Co合金,氧化铁等),当颗粒尺寸为单磁畴临界尺寸时,具有甚高的矫顽力,可制成磁性信用卡、磁性钥匙、磁性车票等,还可以制成磁性液体,广泛地用于电声器件、阻尼器件、旋转密封、润滑、选矿等领域。

3. 纳米微粒的熔点可远低于块状金属。

例如2nm的金颗粒熔点为600K,随粒径增加,熔点迅速上升,块状金为1337K;纳米银粉熔点可降低到373K、此特性为粉末冶金工业提供了新工艺。

4. 利用等离子共振频率随颗粒尺寸变化的性质,可以改变颗粒尺寸,控制吸收边的位移,制造具有一定频宽的微波吸收纳米材料,可用于电磁波屏蔽、隐形飞机等。

表面效应:纳米微粒尺寸小,表面能高,位于表面的原子占相当大的比例。

粒子直径减小到纳米级,不仅引起表面原子数的迅速增加,而且纳米粒子的表面积、表面能都会迅速增加,这主要是因为处于表面的原子数较多,表面原子的晶场环境和结合能与内部原子不同所引起的。

表面原子周围缺少相邻的原子,有许多悬空键,具有不饱和性质,易与其它原子相结合而稳定下来,故具有很大的化学活性,例如金属的纳米粒子在空气中会燃烧,无机的纳米粒子暴露在空气中会吸附气体,并与气体进行反应。

这种表面原子的活性不但引起纳米粒子表面原子输运和构型变化,同时也引起表面电子自旋构象和电子能谱的变化。

宏观量子隧道效应:微观粒子具有贯穿势垒的能力称为隧道效应。

近年来,人们发现一些宏观量,例如微颗粒的磁化强度,量子相干器件中的磁通量等亦具有隧道效应,称为宏观的量子隧道效应。

宏观量子隧道效应的研究对基础研究及实用都有着重要意义。

它限定于磁带、磁盘进行信息贮存的时间极限。

量子尺寸效应、隧道效应将会是未来微电子器件的基础,或者它确立了现存微电子器件进一步微型化的极限。

当微电子器件进一步细微化时,必须要考虑上述的量子效应。

库仑堵塞与量子隧穿:库仑堵塞效应是20世纪80年代介观领域所发现的极其重要的物理现象之一。

当体系的尺度进入到纳米级(一般金属粒子为几个纳米,半导体粒子为几十纳米),体系是电荷“量子化”的,即充电和放电过程是不连续的,充入一个电子所需的能量Ec 为e 2/2C ,e 为一个电子的电荷,C 为小体系的电容,体系越小,C 越小,能量Ec 越大。

我们把这个能量称为库仑堵塞能。

换句话说,库仑堵塞能是前一个电子对后一个电子的库仑排斥能,这就导致了对一个小体系的充放电过程,电子不能集体传输,而是一个一个单电子的传输。

通常把小体系这种单电子输运行为称库仑堵塞效应。

如果两个量子点通过一个“结”连接起来,一个量子点上的单个电子穿过能垒到另一个量子点上的行为称作量子隧穿。

介电限域效应:介电限域是纳米颗粒分散在异质介质中由于界面引起的体系介电增强的现象,这种介电增强通常成为介电限域,主要来源于微粒表面和内部局域强的增强。

当介质的折射率比微粒的折射率相差很大时,产生了折射率边界,这就导致微粒表面和内部的场强比入射场强明显增加,这种局域强的增强成为介电限域。

一般来说,过渡族金属氧化物和半导体微粒都可能产生介电限域效应。

纳米微粒的介电限域对光吸收、光化学、光学非线性等会有重要的影响。

因此,我们在分析这一材料光学现象的时候,既要考虑量子尺寸效应,又要考虑介电限域效应。

纳米微粒热学性质:通常纳米晶粒的起始长大温度随粒子的减小而降低,这是由于纳米粒子越小,去比表面能越高,颗粒越不稳定,通过长大而降低其表面能。

如粒径分别为35nm ,15nm ,8nm 的Al 2O 3粒子快速长大的起始温度分别为1423K ,1273K ,1073K 。

磁化率:纳米微粒的磁性与它所含的总电子书的奇偶性密切相关,电子数为奇或偶数的粒子磁性有不同温度特点。

电子数为奇数的粒子集合体的磁化率服从居里——外斯定律,量子尺寸效应使磁化率遵从d 3规律;而电子数为偶数的系统,T k B x , 并遵从d^2规律。

它们在高场下为泡利顺磁性。

光学性能:纳米粒子的表面效应和量子尺寸效应对纳米微粒的光学特性有很大的影响,甚至使纳米微粒具有同样材质的宏观大块物体不具备的新的光学特性。

(1).宽频带强吸收纳米金属粒子对可见光的反射率极低而呈黑色纳米氮化硅、SiC 及Al 2O 3粉对红外辐射有一个宽频带强吸收谱许多纳米微粒,例如,ZnO ,Fe 2O 3,和TiO 2等,对紫外光有强吸收作用,而亚纳米级TiO2对紫外光几乎不吸收。

(2)红蓝移①蓝移:一个方面是由于量子尺寸效应,即由于颗粒尺寸下降使能隙变宽(电子月前需要更高的能隙),这就导致光吸收带移向短波方向。

另一个方面是由于表面次奥瀛,由于纳米微粒颗粒小,大的表面张丽使晶格发生畸变,晶格,晶格常熟变小,对纳米氧化物和氮化物小粒子研究表明,第一近邻和第二近邻的距离变短。

键长的缩短导致纳米微粒的键本征震动频率增大,结果使红外光吸收带移向了高波数。

②红移:粒径的减小使颗粒内部的内应力(内应力p=2γ/2,r 为离子半径,γ为表面张力)增加,这种内应力的增加也会导致能带结构的变化,电子波函数重叠加大,结果带隙、能级检举变窄,使其光吸收发生红衣。

最终的效应取决于蓝移和红移竞争的结果。

纳米微粒的光学性质:丁达尔效应,即让一束光通过胶体溶液,在与入射光垂直的方向上可看到一个发光的圆锥体。

这个圆锥体被称为丁达尔圆锥。

丁达尔效应与胶体粒子的大小和入射光波长有关。

当胶体粒子的尺寸大于入射光波长时,光投射到粒子上就被反射;而当粒子尺寸小于入射光波长时,广播就可以发生散射,散射出来的光,形成乳光。

由于纳米微粒尺寸比可见光小得多,所以胶体粒子应以散射为主。

(乳光的特性:1.乳光强度与粒子的体积平方成正比。

对于小分子溶液,由于分子体积很小,虽有乳光,但很微弱;而悬浮体的粒子大于可见光波长,只有反射管而没有乳光;只有纳米胶体粒子形成的溶胶才能产生丁达尔效应。

2.乳光强度与入射光的四次方成反比,故入射光的波长越短,散射越强。

如白光照射在溶胶上,由于其中蓝光与紫光的散射较强,因此侧面的散射光呈现淡蓝色,而透射光呈现橙红色。

3.分散相与分散介质的折射率相差越大,粒子的散射光越强。

因此对于分散相和分散介质间没有亲和力过只有很弱亲和力的溶胶(憎液溶胶),由于分散相与分散介质间有明显的界限,二者折射率相差很大,乳光很强,丁达尔效应很明显。

4.乳光强度与单位体积内粒子数N成正比)纳米微粒悬浮液及其动力学性质布朗运动:由介质分子热运动在成的微粒作永不停歇的无规则运动扩散:在有浓度差时,由于微粒的布朗运动引起的物质迁移现象。

微粒愈大热运动速度愈小。

沉降和沉降平衡:对于质量较大的胶粒来说,重力作用是不能忽视的。

如果粒子比重大于液体,因重力作用悬浮在流体中的微粒下降。

当沉降速度与扩散速度相等时,体系达到平衡状态,即沉降平衡。

粒子的质量越大,其浓度随高度而引起的变化也越大,即其重力作用越明显。

一般来说,溶胶中含有各种粒径大小不同的粒子时,当体系达到平衡时,溶胶上部的平均粒子粒径要比底部的小。

表面活性及敏感特性随纳米微粒粒径减小,比表面积增大,表面原子数增多,表面原子配位不饱和导致大量的悬空键和不饱和键产生,这就使得纳米微粒具有高的表面活性;金属纳米微粒作催化剂具有高的表面活性和高的反应选择性。

由于纳米微粒具有大的比表面积,高的表面活性,对周围环境十分敏感,如光、温度、气氛、湿度等,因此可用作各种气体传感器。

力学性质的应用纳米结构的材料强度由于粒径成反比。

应用纳米技术制成超细或纳米晶粒材料时,其韧性、强度、硬度大幅提高使其在难以加工材料刀具领域占据了主导地位。

使用纳米技术制成的陶瓷、纤维广泛应用于航空、航天、航海、油钻探等恶劣环境下使用热学性质的应用纳米材料的比热和热膨胀系数都大于同类粗晶体材料和非晶体材料的值,这是由于界面原子排列较为混乱、原子密度低、界面原子耦合作用变弱的结果。

因此在储热材料、纳米复合材料的机械耦合性能应用方面有其广泛的应用前景。

第三章纳米材料的制备方法纳米微粒的制备方法分类:根据是否发生化学反应,分为两大类:物理方法和化学方法根据制备状态不同,可以分为气相法、液相法和固相法等按反应物状态分为干法和湿法大部分方法具有粒径均匀,粒度可控,操作简单等优点;有的也存在可生产材料范围较窄,反应条件较苛刻,如高温高压、真空等缺点。

气相法制备纳米颗粒1.定义:气相法指直接利用气体或者通过各种手电将物质变为气体,使之在气体状态下发生物理或化学反应,最后在冷却过程中凝聚长大形成纳米微粒的方法。

2.特点:①表面清洁②粒度整齐,粒径分布窄③粒度容易控制④颗粒分散性好3.优势:气相法通过控制可以制备出液相法难以制得的金属碳化物、氮化物、硼化物等非氧化物超微粉。

加热源通常有以下几种:1.电阻加热2.等离子喷射加热3.高频感应加热4.电子束加热5.激光加热6.电弧加热7.微波加热(有两种情况不能用这种方法进行加热和蒸发:①两种材料(发热体和蒸发原件)在高温熔融后形成合金②蒸发原件的蒸发温度高于发热体的软化温度目前使用这一方法主要是进行Ag、Al、Cu、Au等低熔点金属的蒸发)低压气体中蒸发法(气体冷凝法)1.定义:气体冷凝法是在低压的氩、氮等惰性气体中加热金属,使其蒸发后形成超微粒或纳米微粒的方法2.原理:欲蒸的物质(例如金属、CaF2、NaCl、FeF等离子化合物、过渡族金属氮化物及易升华的氧化物等)置于坩埚内,通过钨电阻加热器或石墨加热器等加热装置逐渐加热蒸发,产生元物质延误,由于惰性气体的对流,延误向上移动,并接近充液氦的冷却棒(冷阱,77K)3.气体冷凝法影响纳米微粒粒径大小的因素①惰性气体压力增加,粒子变大②蒸发物质的分压,即蒸发温度或速率随蒸发速率的增加(等效于蒸发源温度的上高),或随着原物质蒸汽压力的增加,粒子变大,在一级近似下,粒子大小正比于lnP(P位金属整齐的压力)。