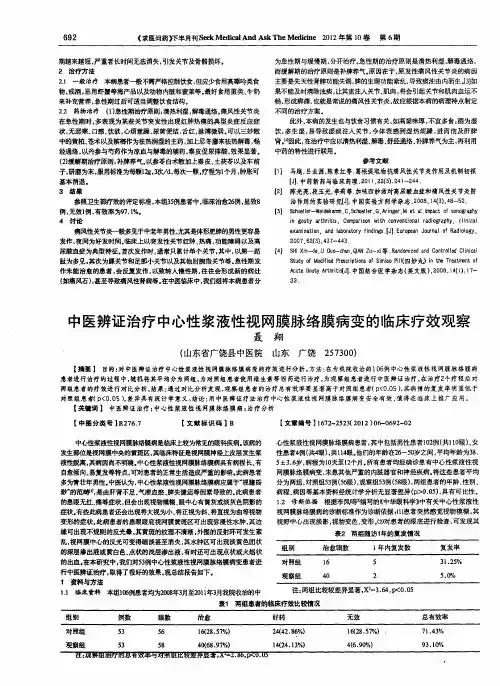

中心性视网膜脉络膜炎

- 格式:docx

- 大小:16.63 KB

- 文档页数:2

《海南医学》2008年第19卷第9期中浆和中渗均为眼科门诊中常见的眼疾,多见于20~40岁青壮年,因中心视力减退,视物有中心暗点或视物变形就诊于门诊。

在未得到FFA检查确诊前曾有人因难于鉴别而统称为“中心性视网膜炎”,表现为眼底镜下黄斑区及周围水肿、渗出,偶见中浆有视网膜下新生血管形成者亦可有出血斑点。

我院自2003年元月引进日本Topcom TRC-50EX型眼底血管荧光照影设备为其确诊并指导临床正确用药减少误诊误治取得良好效果。

1资料与方法1.1一般资料随机取门诊诊断中浆和中渗80例患者,男70例,女10例,年龄20~45岁。

1.2检测方法采用20%荧光素钠自肘静脉注射方式,了解眼底血管及血管组织的病理、生理改变。

机型采用日本Topcom TRC-50EX型,底片采用国产乐凯135mm400/270高感光度胶卷,20%荧光素黄(柳州制药厂生产),肘前静脉注射3ml,4-6s内注射完毕,于注射后10s开始摄影。

1.3诊断标准1.3.1中浆分为5型,眼底黄斑区或其周围异常荧光出现在静脉期后,常见有渗漏点型,局限区RPE渗漏着染,浆液性RPE脱离,上述各型单独或联合并伴发RPE萎缩带、荧光造影未见渗漏现象,后2型极少见[1]。

1.3.2中渗其眼底镜下表现为与“中浆”不易鉴别,眼底FFA示黄斑区或其周围异常荧光出现在动脉早期,渗出病灶处呈现低荧光,可显示脉络膜新生血管形态,如典型的花瓣状或车轮状高荧光,随时间延长新血管渗漏融合成一片高荧光[1]。

2结果80例中心性视网膜炎中,中浆患者69例,中渗患者11例,其中,中浆误诊为中渗者达9例,占13.1%,中渗误诊中浆者占3例,占27.3%。

3讨论中浆病与中渗病在眼底中占十分重要的位置,随着近年来研究的深入,揭示这两种疾病虽然眼底镜下表现有相似之处,实际上在组织学、病理学上是完全不同的两种疾病,中浆是视网膜色素上皮失代偿,屏障功能受损致浆液性RPE或神经视网膜脱离,临床上一些柯兴病变和妊娠易发生中浆,以及中浆病理服用激素后病情加重等都说明内源性或外源性高皮质激素可能是中浆的一个致病原因,甚或导致视网膜脱离[1],故临床治疗为休息,口服路丁、VitC、VitB以及激光光凝等,禁用激素类药物治疗,而中渗则必须经抗炎治疗病情方可控制,还需PDD试验检查,血沉、免疫球蛋白以Ly-me钩端螺旋体及弓形体学检查,如有阳性者,予相应治疗。

中心性浆液性脉络膜视网膜病英文名:central serous chorioretinopathy别名:中浆;复发性中心性视网膜炎;特发性中心性浆液性脉络膜炎概述:中心性浆液性脉络膜视网膜病变(central serous chorioretinopathy,CSC)是以黄斑部及其附近局限性浆液性神经上皮脱离为特征的常见眼底病变国内临床上常简称“中浆”。

1866年Von Graefe首先描述了该病并命名为“复发性中心性视网膜炎”此后整整一个世纪中,人们对其认识越来越深入,但对病因与病机始终不能明了。

直到1965年,Maumenee通过荧光造影观察到该病变是由色素上皮渗漏引起的。

1967年Gass详细描述了该病的病理和临床特征,对其神经上皮层盘状脱离的机制做了详尽的论述,并将其命名为“特发性中心性浆液性脉络膜炎”(idiopathic central serous choroidopathy)。

考虑到该病同时累及了脉络膜和视网膜,后来逐渐将名称统一为“中心性浆液性脉络膜视网膜炎”。

近年来吲哚青绿血管造影的出现为进一步研究CSC提供了新的方法,也对其发病机制有了新的认识流行病学:中浆病在我国发病率较高,属于最常见的眼底病之一。

患者大多为青壮年男性。

发病年龄25~50岁,发病高峰在40岁前后。

男女之比为5∶1~10∶190%以上单眼受害,左右眼无差别。

大多能在3~6个月内自行恢复,是一种自限性疾病。

但也易复发,多次反复后可导致视功能不可逆性损害。

据统计1/3~1/2的患者可以复发10%患者可多次复发。

最近ICGA的研究结果显示对侧眼无任何临床症状,但30%以上患者对侧眼ICGA有异常表现。

病因:中浆(CSC)可能是多因素作用的结果,其发病与年龄、性别、血型、气候全身情况、妊娠、精神紧张、情绪异常过敏、感冒、感染、过度疲劳和烟酒刺激等均有关常见诱因有睡眠不足、紧张、劳累情绪波动等。

A型性格者易发生中浆,可能与交感神经兴奋,血循环中儿茶酚胺升高有关实验性肾上腺素黄斑病变和无晶体眼性肾上腺素黄斑病变表现与中浆类似。

复方丹参注射液治疗中心性浆液性脉络膜视网膜炎20例高状飞;陈国政

【期刊名称】《中国民间疗法》

【年(卷),期】2014(22)5

【摘要】中心性浆液性脉络膜视网膜炎(CSC)是由于视网膜色素上皮(RPE)屏障功能异常,形成黄斑部视网膜神经上皮浆液性脱离为特征的常见眼底疾病。

发病年龄为25-50岁,高峰在40岁左右。

男性青壮年多见。

90%以上单眼发病,左右眼无明显差别。

病程3-6个月(自限病程),易复发,复发率为10%-57%,多次反复后致不可逆视力损害。

患者发病时中心视力下降,一般不低于0.5,很少低于0.2。

近年来,本病发病有增多趋势,在眼科视网膜疾病中占重要位置。

【总页数】1页(P44)

【作者】高状飞;陈国政

【作者单位】江苏省邳州市炮车中心卫生院,221327;江苏省邳州市炮车中心卫生院,221327

【正文语种】中文

【相关文献】

1.驻景丸加减方治疗中心性浆液性脉络膜视网膜炎疗效观察

2.自拟三仁紫苏汤治疗中心性浆液性脉络膜视网膜炎56例

3.中心性渗出性脉络膜视网膜炎伴浆液性脉络膜视网膜炎1例

4.中西医结合治疗中心性浆液性脉络膜视网膜炎临床疗效研究

5.滋肝健脾法治疗中心性浆液性脉络膜视网膜炎60例

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

中心性视网膜脉络膜炎

*导读:本病为发生在黄斑部的孤立的渗出性脉络膜视网膜病变,伴有视网膜下新生血管及出血。

本病多见于20 ̄40岁青壮年,无性别差异,多单眼发病。

由于新生血管的渗漏、出血、机化,最后形成瘢痕,使中心视力永久性损害。

引起本病的原因较多,我国不少病例可能与结核、病毒感染有关。

……

本病是视网膜脉络膜黄斑区的局限性炎症,有反复发作的倾向。

黄斑区是中心视力的据点,一旦发病,正前方视物泛暗,视力下降,或有视物变形,视大为小,视小为大,视正反歪,对物体的颜色也有色差感。

本病虽有复发,但也可自愈。

倘若发作次数频繁,每有视力减退,不能恢复正常。

黄斑区视网膜与脉络膜紧密相接,黄斑区视网膜的营养,也赖于脉络膜供给,故凡黄斑区的视网膜或脉络膜单一有病,常是互相波及,所以临床上称中心性视网膜脉络膜炎。

西医对本病的病因尚不明确,一般认为与体内病灶感染形成的过敏反应(如结核、链球菌、葡萄球菌等)有关,也有认为脉络膜血管痉挛所致。

本病的诊断依据是借助检眼镜检查,可在黄斑区见到轻度隆起,有水肿、团状渗出;或见充血或出血点,黄斑区模糊,其周围可见反射轮,若见双反射轮,则表明黄斑区水肿较重。

另外还可按

伸向黄斑区附近的血管作判断,如猝然见到血管模糊或消失,则表示有水肿迹象。

近年,临床也常应用荧光造影,显示黄斑区水肿是否系其毛细血管有渗漏现象。

再则,应用平面视野检查,可发现中心有相对或绝对性暗点。

炎症消退后,局部有黄白色点状或片状的硬性渗出,有时可见密集状细小点渗出,中心反射可恢复出现,也可永恒消失不现。

黄斑区邻近血管,当水肿消退后再现清晰。

本病西医常用扩张血管的药物和激素类药物,也有采用对症施药,如促进渗出吸收的药物、能量合剂、维生素等。

本病中医根据病人的自觉症状命名,常见有“视惑”、“视瞻昏眇”、“视正反斜”、“视大为小”、“视小为大”等。

古人认为本病是由劳神血少、肝肾阴亏所致,故常以补虚培本。

现今临床认为多因浊邪上犯,气滞血瘀,肝肾亏损等而发病。

凡属浊邪上犯,用三仁汤或温胆汤加减;气滞血瘀多用清肝解郁、行气活血之品;若因肝肾二亏,多用补益肝肾本品。

本病近年通过临床实践,证明中医疗效优于西医。