第一解表剂解读

- 格式:ppt

- 大小:519.50 KB

- 文档页数:81

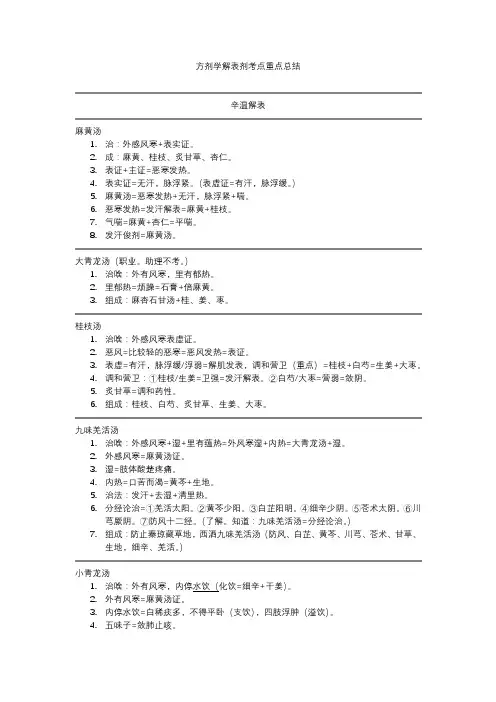

方剂学解表剂考点重点总结辛温解表麻黄汤1.治:外感风寒+表实证。

2.成:麻黄、桂枝、炙甘草、杏仁。

3.表证+主证=恶寒发热。

4.表实证=无汗,脉浮紧。

(表虚证=有汗,脉浮缓。

)5.麻黄汤=恶寒发热+无汗,脉浮紧+喘。

6.恶寒发热=发汗解表=麻黄+桂枝。

7.气喘=麻黄+杏仁=平喘。

8.发汗俊剂=麻黄汤。

大青龙汤(职业。

助理不考。

)1.治啥:外有风寒,里有郁热。

2.里郁热=烦躁=石膏+倍麻黄。

3.组成:麻杏石甘汤+桂、姜、枣。

桂枝汤1.治啥:外感风寒表虚证。

2.恶风=比较轻的恶寒=恶风发热=表证。

3.表虚=有汗,脉浮缓/浮弱=解肌发表,调和营卫(重点)=桂枝+白芍=生姜+大枣。

4.调和营卫:①桂枝/生姜=卫强=发汗解表。

②白芍/大枣=营弱=敛阴。

5.炙甘草=调和药性。

6.组成:桂枝、白芍、炙甘草、生姜、大枣。

九味羌活汤1.治啥:外感风寒+湿+里有蕴热=外风寒湿+内热=大青龙汤+湿。

2.外感风寒=麻黄汤证。

3.湿=肢体酸楚疼痛。

4.内热=口苦而渴=黄芩+生地。

5.治法:发汗+去湿+清里热。

6.分经论治=①羌活太阳。

②黄芩少阳。

③白芷阳明。

④细辛少阴。

⑤苍术太阴。

⑥川芎厥阴。

⑦防风十二经。

(了解。

知道:九味羌活汤=分经论治。

)7.组成:防止秦琼藏草地,西洒九味羌活汤(防风、白芷、黄芩、川芎、苍术、甘草、生地,细辛、羌活。

)小青龙汤1.治啥:外有风寒,内停水饮(化饮=细辛+干姜)。

2.外有风寒=麻黄汤证。

3.内停水饮=白稀痰多,不得平卧(支饮),四肢浮肿(溢饮)。

4.五味子=敛肺止咳。

5.温化寒饮=姜辛五味法=治疗寒饮内停。

6.组成:麻勺姜辛桂五草半。

止嗽散(执业)1.治啥:外感风邪,咽痒咳嗽。

(=祛风止咳。

)2.麻黄汤证治疗后,其他症状都好了,就是咳嗽没有好。

3.①风+咳嗽+无热=止嗽散。

②风+热+咳嗽=桑菊饮。

4.组成:陈皮、桔梗、荆芥、白前、百部、甘草、紫菀。

(陈赓gēng借钱百草园。

)辛凉解表银翘散1.治啥:温病初起。

第一章解表剂:第一节辛温解表剂

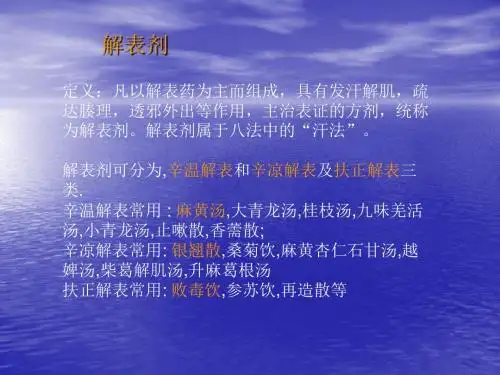

第一章解表剂

凡以发汗、解肌、透疹等作用为主,用于治疗表证的方剂,统称为解表剂。

根据《素问·阴阳应象大论》之“其在皮者,汗而发之”的原则立法,属于“八法”中之“汗法”。

解表剂适用于六淫外邪侵袭人体肌表、肺卫所致的表证。

凡风寒外感或温病初起,以及麻疹、疮疡、水肿、痢疾等初起,症见恶寒、发热、头痛、身疼、苔薄白、脉浮者,均为其适用范围。

由于外邪有寒热之异,体质有强弱之别,故表证属风寒者,当辛温解表;属风热者,当辛凉解表;兼见气、血、阴、阳诸不足者,当辅以补益之法,以扶正祛邪。

故本章方剂分为辛温解表剂、辛凉解表剂、扶正解表剂三类。

具有疏散外风、轻宣外燥、祛风胜湿等作用的方剂,已分别列入治风剂、治燥剂、祛湿剂。

解表剂多用辛散轻扬之品组方,故不宜久煎,以免药力耗散,作用减弱。

汤剂一般宜温服,服后避风寒,并增衣被,或啜热粥以助取汗。

汗出以遍身微汗为佳,若汗出不彻,恐病邪不解;汗出太过,易耗气伤津。

若汗出病瘥,即当停服,不必尽剂。

同时,应注意禁食生冷、油腻之品,以免影响药物的吸收和药效的发挥。

若表邪未尽,而又见里证者,一般原则应先解表,后治里;表里并重者,则当表里双解。

若外邪已入于里,或麻疹已透,或疮疡已溃,或虚证水肿,均不宜使用。

第一节辛温解表剂

辛温解表剂,适用于风寒表证。

代表方如麻黄汤、桂枝汤、九味羌活汤、小青龙汤等。

第一章解表剂(辛温解表、辛凉解表、扶正解表)1第二章泻下剂(寒下、温下、润下、逐水、攻补兼施)一、寒下(适用病证:里热积滞实证)2三、润下(适用病证:肠燥津亏,大便秘结证)第三章和解剂(和解少阳、调和肝脾、调和肠胃)一、和解少阳3第四章清热剂(清气分热、清营凉血、清热解毒、清脏腑热、清热祛暑、清虚热)4四、清脏腑热(适用病证:邪热郁在某一个特定的脏腑所产生的热证)5第六章温里剂(温中驱寒、回阳救逆、温经散寒)一、温中驱寒(适用病证:中焦虚寒证)6第七章补益剂(补气、补血、气血双补、补阴、补阳、阴阳并补)7三、气血双补四、补阴五、补阳六、阴阳双补8第八章固涩剂(固表止汗、敛肺止咳、涩肠固脱、涩精止遗、固崩止带)一、固表止汗五、固崩止带第九章安神剂(重镇安神、补养安神)一、重镇安神二、滋养安神9第十章开窍剂(凉开、温开)二、温开(适用病证:中风、中寒、气郁、痰厥等属于寒邪痰浊内闭之证)第十一章理气剂(行气、降气)一、行气10第十二章理血剂(活血祛瘀、止血) 一、活血祛瘀第十三章治风剂(疏散外风、平熄内风)一、疏散外风【辨证】口眼斜,患侧面部麻木,苔白,脉弦。

二、平熄内风13第十四章制燥剂(清宣外燥、滋阴润燥)14第十五章祛湿剂(芳香祛湿、清热祛湿、利水渗湿、温化寒湿、祛风燥湿)三、利水渗湿(适用病证:水湿壅盛的水肿,泄泻、淋浊、癃闭等证)15五、祛风燥湿(适用病证:风湿在表所致头痛、头重)16第十六章祛痰剂(燥湿化痰、清热化痰、润燥化痰、温化寒痰、化痰熄风)三、润燥化痰(适用病证:燥痰证)五、化痰熄风(适用病证:内风挟痰证)第十七章消食剂1718。