地老虎资料

- 格式:doc

- 大小:26.00 KB

- 文档页数:1

地老虎防治技术一、主要类别:地老虎为鳞翅目(Lepidoptera)夜蛾科(Noctuidae)昆虫,幼虫口器发达,多为植食性害虫。

中国主要分布在新疆、河西走廊及黄河、淮河、海河地区。

主要有小地老虎、黄地老虎、大地老虎等。

危害作物的主要是小地老虎、黄地老虎。

分布最广、危害严重的是小地老虎,主要以幼虫危害幼苗。

幼虫将幼苗近地面的茎部咬断,使整株死亡,造成缺苗断垄,严重的毁苗率可高达50%以上。

制种过程中对父本的危害极其严重。

二、发生与环境的关系影响地老虎发生的主要生态因素有:①温度。

高温和低温均不适于地老虎生存、繁殖。

在温度30℃±1℃或5℃以下条件下,可使小地老虎1~3 龄幼虫大量死亡。

平均温度高于30℃时成虫寿命缩短,一般不能产卵。

如果冬季温度偏高,5月份气温稳定,那么有利于幼虫越冬、化蛹、羽化,从而第1代卵的发育和幼虫成活率高,为害就重。

②湿度和降水。

土壤含水量在15~20%的地区有利于幼虫生长发育和成虫产卵。

前一年秋雨多、田间杂草也多时,常使越冬基数增大,翌年发生危害就较严重。

③其他因素。

如前茬作物、田间杂草或蜜源植物多时,有利于成虫获取补充营养和幼虫的转移,从而加重发生危害。

因此,在河西走廊,由于去年冬季温度偏高,今年5月气温较稳定且有适量降雨,使地老虎第一代幼虫大量存活而成爆发性危害。

三、防治方法:1、早春清除杂草:在清除杂草的时候,把田梗阳面土层铲掉3公分左右,可以有效降低化蛹地老虎量,防止地老虎成虫产卵。

2、清晨在被害苗株的周围,找到潜伏的幼虫,每天捉拿,坚持10-15天。

3、配制毒饵,即在行间或株间撒施毒饵。

毒饵配制方法:①麦麸毒饵:麦麸20-25公斤,压碎、过筛成粉状,炒香后均匀拌入40%辛硫磷乳油0.5公斤,农药可用清水稀释后喷入搅拌,以麦麸粉湿润为好,然后按每亩用量4-5公斤成小堆撒入幼苗周围。

②油渣,炒香后用甲基异柳磷拌匀,洒在幼苗周围可以诱杀地老虎,蝼蛄等多种地下害虫。

地老虎地老虎又名地蚕、切根虫,以糼虫为害为主,在我国分布很广。

对高粱为害严重,常适成缺苗断垄。

此外,还为害棉花、玉米、谷子、蔬菜、马铃薯等。

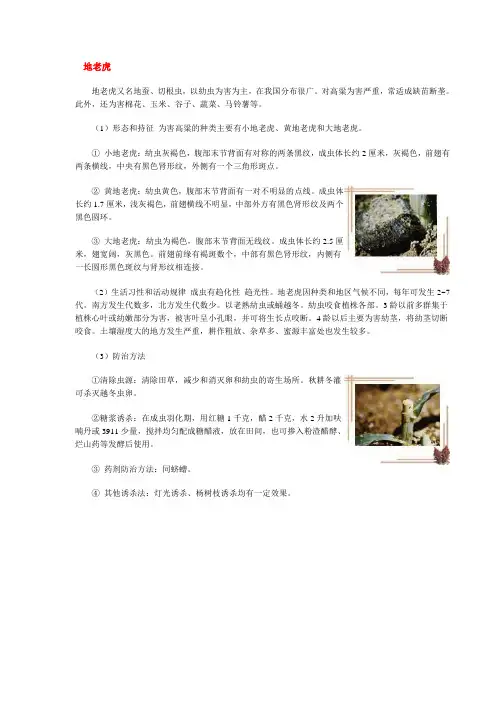

(1)形态和持征为害高粱的种类主要有小地老虎、黄地老虎和大地老虎。

①小地老虎:糼虫灰褐色,腹部末节背面有对称的两条黑纹,成虫体长约2厘米,灰褐色,前翅有两条横线,中央有黑色肾形纹,外侧有一个三角形斑点。

②黄地老虎:糼虫黄色,腹部末节背面有一对不明显的点线。

成虫体长约1.7厘米,浅灰褐色,前翅横线不明显,中部外方有黑色肾形纹及两个黑色圆环。

③大地老虎:糼虫为褐色,腹部末节背面无线纹。

成虫体长约2.5厘米,翅宽阔,灰黑色。

前翅前缘有褐斑数个,中部有黑色肾形纹,内侧有一长圆形黑色斑纹与肾形纹相连接。

(2)生活习性和活动规律成虫有趋化性趋光性。

地老虎因种类和地区气候不同,每年可发生2~7代。

南方发生代数多,北方发生代数少。

以老熟糼虫或蛹越冬。

糼虫咬食植株各部。

3龄以前多群集于植株心叶或糼嫩部分为害,被害叶呈小孔眼,并可将生长点咬断。

4龄以后主要为害糼茎,将糼茎切断咬食。

土壤湿度大的地方发生严重,耕作粗放、杂草多、蜜源丰富处也发生较多。

(3)防治方法①清除虫源:清除田草,减少和消灭卵和糼虫的寄生场所。

秋耕冬灌可杀灭越冬虫卵。

②糖浆诱杀:在成虫羽化期,用红糖1千克,醋2千克,水2升加呋喃丹或3911少量,搅拌均匀配成糖醋液,放在田间,也可掺入粉渣醋酵、烂山药等发酵后使用。

③药剂防治方法:同蛴螬。

④其他诱杀法:灯光诱杀、杨树枝诱杀均有一定效果。

当归小地老虎地老虎,又名“地蚕”、“乌地蚕”。

属鳞翅目夜蛾科。

当归地老虎主要有小地老虎和黄地老虎,其危害情况及防治措施相同。

1、为害情况以幼虫为害当归幼苗,昼伏夜出,低龄阶段多在嫩叶、嫩头上为害,咬断根茎,造成缺苗断垄。

2、形态特征小地老虎成虫体长16~23毫米,翅展42~54毫米。

雌蛾触角丝状,雄蛾双栉齿状。

前翅前缘及外横线间呈黑褐色。

在内横线与外横线之间有明显的肾状纹、环状经纬度和棒状纹。

后翅灰白色,翅脉及边缘黑褐色。

腹部灰色。

卵半球形,初为乳白色,后变黄色,孵化前夕呈灰紫色。

幼虫成长幼虫体长37~47毫米。

头黄褐色,体黄褐至暗褐色,背面有淡色纵带。

体表粗糙,布满圆形黑色小颗粒。

臀板黄褐色,有两条黑褐色纵带。

蛹体长18~24毫米。

赤褐色、有光泽。

3、发生规律小地老虎成虫白天隐蔽,夜间活动,每日黄昏前后活动最盛,对黑光灯及糖醋酒类物质趋性较强。

成虫产卵于5厘米以下低矮的杂草上,喜在贴近地面的叶背或嫩茎上产卵。

幼虫共6龄。

3龄以前幼虫多集中在寄主心叶和嫩叶及田间杂草上,可昼夜取食而不入土。

3龄以后幼虫白天潜伏于表土层中,夜出咬断幼苗并拖入穴中。

老熟幼虫有假死性,受惊就立即缩成环形。

小地老虎喜温喜湿。

在温度18℃~26℃,相对湿度70%左右,土壤含水量20%左右时,对生长发育及活动有利,危害严重。

4、防治措施一是及时清除田间杂草,减少过渡寄主,消灭卵及低龄幼虫。

二是在田间设置糖醋酒液诱集成虫,用棕丝以及麻袋片诱蛾产卵,用泡桐叶诱集幼虫。

三是用50%辛硫磷乳油1000倍,2.5%溴氰菊酯1000倍液施在幼苗根际处杀灭害虫。

地老虎发生因素以及防治方法我们常见地下病虫害其中之一就是地老虎,同时它又有土蚕、地蚕、切根虫等叫法。

小地老虎和黄地老虎。

就是常见危害种类。

地老虎发生的原因是什么?有什么防治方法?小地老虎1、生活习性:地老虎的一生分为卵、幼虫、蛹和成虫(蛾子)4个阶段。

成虫体翅暗褐色。

小地老虎前翅有两道暗色双线夹一白线的波状线,翅上有两个暗褐色的肾状纹与环状纹,肾状纹外侧有1条尖三角形的黑色纵线;黄地老虎前翅仅有肾状纹和环状纹。

卵均为半圆球形,初产时黄色,以后变暗。

小地老虎幼虫身体表面布满黑色圆形小颗粒;而黄地老虎幼虫体表则没有显著颗粒。

蛹的区别在于腹部第五至第七节背面的点刻,小地老虎背面的点刻比侧面的大,第四节上也有点刻;而黄地老虎背面与侧面点刻相同,第四节上很少有点刻。

地老虎一般以第一代幼虫为害严重,各龄幼虫的生活和为害习性不同。

一、二龄幼虫昼夜活动,啃食心叶或嫩叶;三龄后白天躲在土壤中,夜出活动为害,咬断幼苗基部嫩茎,造成缺苗;四龄后幼虫抗药性大大增强,因此,药剂防治应把幼虫消灭在三龄以前。

地老虎成虫日伏夜出,具有较强的趋光和趋化性,特别对短波光的黑光灯趋性最强,对发酵而有酸甜气味的物质和枯萎的杨树枝有很强的趋性。

这就是黑光灯和糖醋液能诱杀害虫的原因。

地老虎由北向南1年可发生2-7个世代。

小地老虎以幼虫和蛹在土中越冬;黄地老虎以幼虫在麦地、菜地及杂草地的土中越冬。

两种地老虎虽然1年发生多代,但均以第一代数量最多,为害也最重。

其它世代发生数量很少,没有显著为害。

所以测报和防治都应以第一代为重点。

2、影响地老虎发生的因素:秋季多雨是两种地老虎大发生的预兆。

因秋季多雨,土壤湿润,杂草滋生,地老虎在适宜的温度条件下,又有充足的食物,适于越冬前的末代繁殖,所以越冬基数大,成为第二年大发生的基础。

早春2-3月多雨,4月少雨,此时幼虫刚孵化或处于一二龄时,对地老虎发生有利,第一代幼虫可能为害严重。

相反,4月中旬至5月上旬中雨以上的雨日多、雨量大,造成一二龄幼虫大量死亡,第一代幼虫为害的可能就轻。

种植技术-什么是地老虎?地老虎如何防治?地老虎又叫上蚕、地蚕、切根虫。

常见的地老虎有小地老虎、大地老虎和黄地老虎。

因此种地网整理了地老虎的详细资料,以下列举出来供网友们参考。

大地老虎、小地老虎、黄地老虎的区别:1、一般大地老虎,成虫体长20~23毫米,翅展52~62毫米,黑褐色。

触角雌虫丝状,雄虫羽毛状。

幼虫,老熟幼虫体长40~60毫米,体暗褐色,二亚背线问暗灰黄色。

表皮多皱纹,颗粒不明显。

蛹,长 23~29毫米,背侧两面刻点大小相仿。

卵,半球形,初产时浅黄色,渐变黄褐色,孵化前变灰褐色。

2、小地老虎的成虫体长17~23毫米,翅展40~50毫米,体黑褐色。

前翅肾形纹外侧中央部有“一”字纹。

触角雌虫丝状,雄虫前端羽毛状。

幼虫,老熟幼虫体长37~44毫米,体色灰褐带淡黄,表皮布满大、小颗粒。

蛹,长18~24毫米,第五至七腹节背面刻点明显,较侧面大。

卵,半球形,初产时乳白色,渐变黄色,孵化前顶部变黑。

3、黄地老虎的成虫体长15~18毫米,翅展40毫米,体黄褐色。

触角雌虫丝状,雄虫前端2/3为羽毛状。

幼虫,老熟幼虫体长33~43毫米,体黄色,亚背线黑色;幼虫多皱纹,表皮颗粒不明显。

蛹,长16~19毫米,第五至七腹节气门下还有1列气门。

卵,半球形,初产时乳白色,后变米黄色,孵化前变灰赔色。

地老虎发生时间:1、大地老虎越冬的幼虫在4月开始活动危害,老熟制虫6月份在土下3~5厘米筑土室滞育越夏,秋季羽化为成虫。

2、小地老虎一般在3月初前后活动,3月下旬至4月上、中旬是小地老虎成虫盛发期;小地老虎的成虫有趋光、趋化性,喜据在双子叶杂草多的低洼潮湿地内产卵;幼虫共6龄,1~2龄虫昼夜剥食嫩叶或咬成缺刻,3龄后扩散,白天潜伏在花生湖苗附近的表土下,夜间危害。

3、黄地老虎年发生2~4代,以幼虫在土壤内越冬;第M年春季化蛹,4月下旬至5月上旬为越冬成虫盛发期。

3种地老虎都是幼虫咬断花生嫩茎,造成作物缺苗断垄。

地老虎的防治方法:方法一、杂草是地老虎早春产卵的主要场所,是幼虫迁向作物的桥梁。

【专题·种玉米讲虫害】——地老虎

地老虎俗称土蚕,也叫切根虫,是重要的地下害虫之一,杂食性强,是农作物幼苗的大敌,2龄幼虫取食玉米心叶处,将心叶咬成针孔状,3龄后可将近地处嫩茎咬折,4-6龄为暴食期。

头天晚上幼苗被咬食心叶,第二天中午就可发现幼苗心叶萎蔫。

地老虎是一种日间钻进土壤,夜间出来咬食的害虫,防治难度较大。

防治措施:1、灭荒除草:杂草是地老虎产卵的场所,也是幼虫向玉米转移的媒介,所以播种前清除田间地头杂草可消灭部分幼虫和虫卵,同时铲除了产卵场所。

2、施用“敌杀死”:傍晚,按每亩用清水30kg,加入含量为2.5%的“敌杀死”药液(1500倍药液),搅拌均匀,满地喷洒。

夜间“地老虎”幼虫出来危害幼苗时,正好与药物接触,即可中毒,次日清晨地里可见死虫,防治效果较好。

3、“辛硫磷”灌根:可用50%辛硫磷乳油配制成1/‰的溶液逐株灌根,效果可达100%,在灌根时要注意不得将药液灌入心叶否则会出现“烧苗”现象。

或用毒死蜱灌根。

4、撒施毒土:把“地中宝”或“辛拌硫”粉剂渗细土或细砂,配成毒土,顺垄撒施在幼苗根际,每亩用毒土30公斤左右,防治效果也比较好。

5、诱杀成虫:用糖、酒、醋液诱杀或黑光灯诱杀成虫。

地老虎

地老虎的种类很多,在我国主要有小地老虎、黄地老虎、大地老虎等。

为害蔬菜的主要是小地老虎和黄地老虎,其中分布最广、为害严重的是小地老虎。

它在昆虫分类中属于鳞翅目、夜蛾科。

地方俗名称做截虫子、地根虫、地老虎是多食性害虫,能为害玉米、高粱、棉花、蔬菜等多种作物的幼苗。

在蔬菜范围中,可为害茄科、豆科、十字花科、百合科、葫芦科多种蔬菜。

因其食量大、食性暴,所以被称做地老虎。

(一)形态与习性

成虫(蛾):小地老虎较大,体长约16-32毫米、翅展42-55毫米。

黄地老虎较小,体长14-19毫米、翅展32-43毫米。

小地老虎的体色较暗、呈暗褐色。

黄地老虎的体色较鲜,呈黄褐色,前翅上的主要特征是有肾形斑、环形斑和棒状斑。

幼虫:小地老虎较长,约为41-50毫米。

黄地老虎较短,约为33-43毫米。

小地老虎体表的粒瘤多而明显,黄地老虎不大明显。

蛹:小地老虎较长。

约18-24毫米;黄地老虎较短,约为15-20毫米。

卵:半球形或称馒头形,有纵的和横的线纹,初产时是乳白色,孵化前是暗灰色。

其主要生活习性(以小地老虎为例)如下。

1.年发生代数在辽宁一年2-3代,北京一年3-4代,山东一年4代。

第一代幼虫是为害的严重期,也是防治的重点期。

2.虫态期及幼虫龄期一代卵期11天左右,幼虫期35天左右,蛹期18天左右,成虫的产卵前期5天左右。

虫态期的长短,因温度、湿度和食料的不同而有差异。

幼虫共6龄。

3.为害习性地老虎是以幼虫为害作物,在幼虫的6个龄期中,1龄幼虫较为集中危害,吃去植株叶肉。

留一纸状表皮;2龄幼虫吃豆粒大孔洞,仍留纸状表皮;3龄幼虫将叶片咬成缺刻或咬断幼芽;4龄后咬断幼茎,进入暴食为害期。

4.生活习性成虫白天栖息于杂草、土堆等荫蔽处,夜间进行交配、产卵和吸食。

卵散产于叶背、土块、草棒上,每头雌虫一生产卵800-1000粒。

幼虫主要为害作物幼苗,多者1头幼虫可为害5-10株幼苗,夜间为害(月明天尤为猖獗),白天栖于幼苗附近土表下面,幼虫有假死性。

5.趋性成虫趋化性强,喜食甜酸味汁液,对黑光灯也有明显趋性。

在草类多、温暖、潮湿、杂草丛生的地方,虫头基数多。

7-20℃的温度,最适合它生长发育,温度高达30℃时,明显受抑制。

(二)微公害、无公害防治技术

防治的重点时期是早春3-4月间。

1.诱杀成虫配制糖醋诱杀药液(见前述)诱杀成虫,有条件时,利用黑光灯诱杀成虫,结合成虫诱杀过程,进行防治预测预报。

2.除草灭虫针对害虫喜欢栖居于杂草多的地方的习性,秋后或早春应及时清除田边和田间杂草,并运出田间处理。

3.人工捕捉幼虫在清晨于被害苗株的周围。

用手轻拂健苗周围的表土,即易找到潜伏的功虫,自中心受害株发现始,每天清晨捉拿,坚持10-15天。

4.毒饵诱杀配制毒饵进行诱杀是有效的防治方法之一。

播种后即在行间或株间进行撒施,结合捉拿中毒未死者一并消灭。

其配制方法有如下几种。