半坡遗址陶器上的符号

- 格式:doc

- 大小:1.02 MB

- 文档页数:6

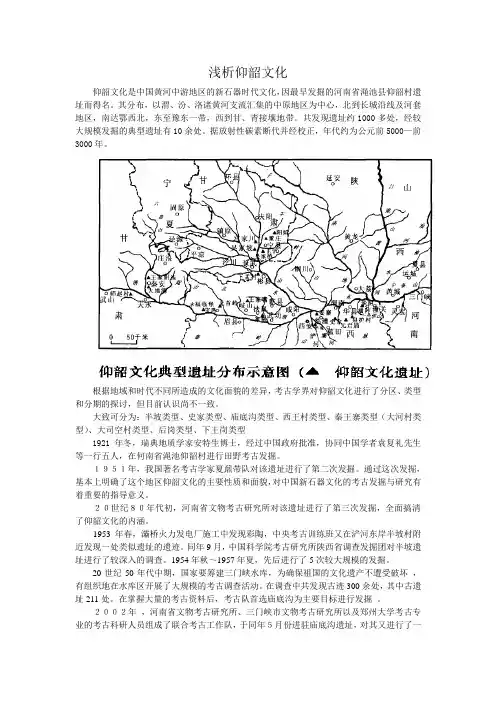

浅析仰韶文化仰韶文化是中国黄河中游地区的新石器时代文化,因最早发掘的河南省渑池县仰韶村遗址而得名。

其分布,以渭、汾、洛诸黄河支流汇集的中原地区为中心,北到长城沿线及河套地区,南达鄂西北,东至豫东一带,西到甘、青接壤地带。

共发现遗址约1000多处,经较大规模发掘的典型遗址有10余处。

据放射性碳素断代并经校正,年代约为公元前5000—前3000年。

根据地域和时代不同所造成的文化面貌的差异,考古学界对仰韶文化进行了分区、类型和分期的探讨,但目前认识尚不一致。

大致可分为:半坡类型、史家类型、庙底沟类型、西王村类型、秦王寨类型(大河村类型)、大司空村类型、后岗类型、下王岗类型1921年冬,瑞典地质学家安特生博士,经过中国政府批准,协同中国学者袁复礼先生等一行五人,在何南省渑池仰韶村进行田野考古发掘。

1951年,我国著名考古学家夏鼐带队对该遗址进行了第二次发掘。

通过这次发掘,基本上明确了这个地区仰韶文化的主要性质和面貌,对中国新石器文化的考古发掘与研究有着重要的指导意义。

20世纪80年代初,河南省文物考古研究所对该遗址进行了第三次发掘,全面搞清了仰韶文化的内涵。

1953年春,灞桥火力发电厂施工中发现彩陶,中央考古训练班又在浐河东岸半坡村附近发现一处类似遗址的遗迹。

同年9月,中国科学院考古研究所陕西省调查发掘团对半坡遗址进行了较深入的调查。

1954年秋~1957年夏,先后进行了5次较大规模的发掘。

20世纪50年代中期,国家要筹建三门峡水库,为确保祖国的文化遗产不遭受破坏,有组织地在水库区开展了大规模的考古调查活动。

在调查中共发现古迹300余处,其中古遗址211处。

在掌握大量的考古资料后,考古队首选庙底沟为主要目标进行发掘。

2002年,河南省文物考古研究所、三门峡市文物考古研究所以及郑州大学考古专业的考古科研人员组成了联合考古工作队,于同年5月份进驻庙底沟遗址,对其又进行了一次大规模的抢救性发掘。

在三十年代对殷墟的大规模科学发掘中,梁思永先生主持了对后岗的发掘,1958年~1959年,在安阳殷墟的考古工作中,又一次发掘了洹水南岸的后岗和与之隔河相对的大司空村遗址。

揭开“太极图”神秘⾯纱如果要把之前学过的阴阳、五⾏、⼋卦、四象全部整合在⼀起,⽤⼀张图来表⽰,或者说把我们悠久灿烂的中华⽂化就⽤⼀张图来表⽰,那么毫⽆疑问就是这张“太极图”。

可以说这张太极图就是中华⽂化最完美、最形象、最准确的表达⽅式。

这个太极图也叫做⼋卦图、阴阳图或者阴阳鱼图。

太极图的形象就好像⿊⽩两条鱼互相纠在⼀起。

我们看到——只要是有关中国传统⽂化的⼏乎所有标志或者所有场合,都不约⽽同地选择这个图案。

⼀些东⽅国家乃⾄西⽅国家的徽章也选⽤这个图案。

可是我现在要告诉⼤家,你们看到的太极图可以说99%都是错的。

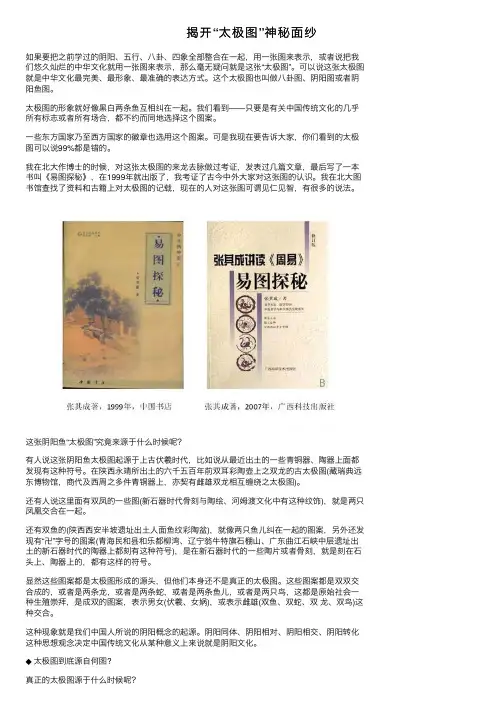

我在北⼤作博⼠的时候,对这张太极图的来龙去脉做过考证,发表过⼏篇⽂章,最后写了⼀本书叫《易图探秘》,在1999年就出版了,我考证了古今中外⼤家对这张图的认识。

我在北⼤图书馆查找了资料和古籍上对太极图的记载,现在的⼈对这张图可谓见仁见智,有很多的说法。

这张阴阳鱼“太极图”究竟来源于什么时候呢?有⼈说这张阴阳鱼太极图起源于上古伏羲时代,⽐如说从最近出⼟的⼀些青铜器、陶器上⾯都发现有这种符号。

在陕西永靖所出⼟的六千五百年前双⽿彩陶壶上之双龙的古太极图(藏瑞典远东博物馆,商代及西周之多件青铜器上,亦契有雌雄双龙相互缠绕之太极图)。

还有⼈说这⾥⾯有双凤的⼀些图(新⽯器时代⾻刻与陶绘、河姆渡⽂化中有这种纹饰),就是两只凤凰交合在⼀起。

还有双鱼的(陕西西安半坡遗址出⼟⼈⾯鱼纹彩陶盆),就像两只鱼⼉纠在⼀起的图案,另外还发现有“卍”字号的图案(青海民和县和乐都柳湾、辽宁翁⽜特旗⽯棚⼭、⼴东曲江⽯峡中层遗址出⼟的新⽯器时代的陶器上都刻有这种符号),是在新⽯器时代的⼀些陶⽚或者⾻刻,就是刻在⽯头上、陶器上的,都有这样的符号。

显然这些图案都是太极图形成的源头,但他们本⾝还不是真正的太极图。

这些图案都是双双交合成的,或者是两条龙,或者是两条蛇,或者是两条鱼⼉,或者是两只鸟,这都是原始社会⼀种⽣殖崇拜,是成双的图案,表⽰男⼥(伏羲、⼥娲),或表⽰雌雄(双鱼、双蛇、双龙、双鸟)这种交合。

游半坡遗址博物馆4月24早上我们游玩兴庆公园就来到了位于西安东郊浐河东岸的半坡遗址博物馆。

据介绍,半坡遗址是1953年春在灞桥水力发电厂建设施工时偶然发现的,从1954年秋到1957年夏,中国科学院考古研究所进行了五次大规模的发掘工作,发现了大量的半坡人所使用的生产工具、器皿等,证明这是一个原始社会新石器时代“仰韶文化”的遗址。

当大巴车驶到门口之后,我们全班进入半坡博物馆,看到半坡遗址博物馆具有原始村落装饰的大门。

进入大门之后映入眼帘的是一条大道直通遗址保护大厅,两边的文物陈列室掩映在花木林中,曼陀罗花开得正旺,间有原始半坡人雕塑点缀园林之中。

这时我们全班来了一张合影,还有一位美丽的导游为我们讲解。

往前面走两步就会看见吸引人的是水池中的一尊半坡姑娘的雕塑。

这位高绾着发髻、面含微笑、秀美隽雅的半坡姑娘正蹲在水边,望着水面,凝思遐想。

她手里拿着的打水瓶,正是6000多年前半坡人使用的尖底瓶。

尖底瓶是半坡出土的最具特点的陶器之一。

它是巧妙运用重心原理的一种汲水器。

具体方法是在双耳上系上绳子,由于水的浮力,瓶子一接触水面就自动倾斜,灌满水后又因为重心移动而自然竖起。

用它盛水还有两大特点,一是便于手提与肩背,二是口小,灌满水后从河边到居住区的路上水不容易漫出。

沿着往前走看见的是半坡遗址保护大厅的前景观。

大厅正面由郭沫若先生题写的“半坡遗趾”四个大字遒劲隽美。

据说郭老把“址”写为“趾”,是意味着我们的祖先从远古一步步的走向了现代。

翻阅《汉语大字典》,其实“址”古同“趾”。

我们拾阶而上,来到了遗址大厅。

会看见半坡遗址保护大厅顶棚。

在这里,保存着一座6000多年的村落遗址。

半坡分居住区、制陶区和墓葬区3个部分。

居住区是村落的主体,半坡属于新石器时代,使用的工具主要是木制、骨制和石器。

妇女是半坡人中主要的生产力,制陶、纺织、饲养家畜都由她们承担,男人则多从事渔猎,在这里我们既能看到人类童年时代的纯朴,也能寻觅到中华先祖艰辛的足迹。

![[VIP专享]陶寺遗址扁壶朱书符号之谜](https://uimg.taocdn.com/736ac8609e314332396893b7.webp)

陶寺遗址扁壶朱书符号之谜周戊丁陶寺扁壶朱书符号,是1984年春季由第一代陶寺遗址考古队发现的。

据原在中科院考古所山西工作队任职、主持襄汾陶寺遗址第一期发掘工作的高炜研究员的回忆:1984年春季,在陶寺遗址居住址第Ⅲ区的一座陶寺文化晚期编号为H3403的灰坑里出土了一件残碎的陶扁壶。

这种正面鼓腹背面平腹的灰陶汲水器,在陶寺遗址是再普通不过的日常用器。

但就在这件不起眼的残破陶器上,竟赫然有朱红彩笔描的笔画痕迹,扁壶残器沿断茬涂朱一周。

当确认陶器上有朱书文字后,队内同仁都非常惊喜。

但是经高天麟、李健民先生对该坑出土陶片一一检视,又把填土全部筛过以后再也没有新的发现。

(高炜:《陶寺出土文字二三事》,《中国社会科学院古代文明研究中心通讯》第3期,2002年1月)有朱书符号的扁壶出土以后,陶寺工作队把扁壶带回北京,好长时间没有对外公开过,这是陶寺扁壶朱书符号的第一个让人迷惑之处。

按照考古常规,文物出土整理后要写发掘报告的,但是陶寺遗址的几次发掘报告中却没有关于扁壶朱书的报道。

只是高天麟在1986年召开的晋文化研究座谈会上做的《陶寺遗址七年来的发掘工作报告》中提到了“残扁壶的腹壁上有毛笔朱书的字迹,其中文字清晰可辨”(《晋文化研究座谈会纪要》,山西省考古研究所,1986年)根据高炜先生的回忆,当时大家都认为扁壶正面的符号是“文”字,背面的符号不识。

是因为背面符号不识而不公布发掘结果,还是谨慎过余的考古同仁要等到研究出结果才准备公布?不得而知。

从中国的考古历史来看,1987年舞阳贾湖遗址(距今7500-8500年之间)出土的龟甲刻符、石陶器刻符在发掘报告中都是同其它发掘结果一起公布的,当时贾湖的甲骨除了“目”字外也是几乎不识的。

(河南省文物所:《河南舞阳贾湖新石器时代遗址第二至六次发掘简报》,《文物》1989年第一期)西安半坡遗址是上世纪六十年代初发掘的,出土的距今6000年前的仰韶文化113个陶器上的刻划符号,是1963年公布的,(中国科学院考古研究所、陕西省西安半坡博物馆:《西安半坡》,第186页,文物出版社,1963年)甘肃秦安大地湾遗址出土的仰韶文化陶器符号是1983年公布的(甘肃省博物馆文物队:《甘肃秦安大地湾遗址1978-1982年发掘的主要收获》,《文物》1983年第11期)。

位于陕西西安的半坡遗址于1953年春被发现半坡遗址位于陕西省西安市东郊灞桥区浐河东岸,是黄河流域一处典型的原始社会母系氏族公社村落遗址,属新石器时代仰韶文化,距今6000年左右。

1953年春,西北文物清理队在西安东部浐河东岸的二级阶地上发现了半坡遗址。

同年9月,中科院考古研究所进行了较深入的调查,发现遗址面积约5万平方米。

1954一1957年,先后进行了五次较大规模的发掘,揭露面积1万平方米。

已发掘出46座房屋、200多个窖穴、6座陶窑遗址、250座墓葬,出土生产工具和生活用品约1万件,还有粟、菜籽遗存。

1957年建成博物馆。

1953年春,西安灞桥火力发电厂施工中发现彩陶,中央考古训练班又在浐河东岸半坡村附近发现一处类似遗址的遗迹。

在河岸台地的剖面上,有灰土层、红烧土层、红烧土、灶坑和灰坑,以及夹杂在灰石中的骨制斧、锛、刀、笄、针等各种工具、用具。

又在一口双桶灌溉井的井壁的堆积层中挖出一个完整的小型陶罐与一个完整的骨笄。

随即把遗址的这一发现报告中央文物局和科学院考古研究所,同年9月,中国科学院考古研究所陕西省调查发掘团对半坡遗址进行了较深入的调查。

1954年秋~1957年夏,先后进行了5次较大规模的发掘,采用大面积揭露与分层研究相结合的工作方法,发掘并清理了40多座房屋遗迹,发现石斧、石锛、石锄、石铲、石刀、陶刀、石磨盘、石杵、石凿等735件,发现存有粟粒并储藏东西的窑穴及大量墓葬。

半坡遗址是黄河流域一处典型的新石器时代仰韶文化母系氏族聚落遗址,距今5600-6700年之间,。

该遗址1953年春发现,遗址面积50000平方米。

从1954年9月到1957年夏季,中国科学院考古研究所组织近200名考古工作者,前后发掘5次,延续近4年时间,揭露遗址面积达10000平方米,获得了大量珍贵的科学资料。

共发现房屋遗迹45座、圈栏2处、窖穴200多处、陶窑6座、各类墓葬250座(其中成人墓葬174座、幼儿瓮棺73座)以及生产工具和生活用具约近万件文物。

生产方式与定居生活的辩证关系——以半坡史前遗址为例摘要:6000年前,黄河流域的原始部族创造了灿烂的史前文明。

他们所从事的原始农业生产形成了日后中国几千年农业社会生活方式的源头。

原始农业生产的相对稳定性,促成了原始定居生活方式的日渐成熟。

半坡遗址就是这样一座在原始农业文明状态下,定居生活方式集中展现的村落遗址。

六千年前黄河流域人们的生存状态,生产能力,精神诉求,或多或少通过这处史前遗址让我们有所了解。

笔者所要探讨的陶器的社会性是指:在原始社会条件下,是哪些社会性因素促成陶器的繁荣与大量使用,探求陶器背后的社会性因素; 陶器作为远古先民熟悉自然、利用自然的成果,其中所折射出的原始社会人与人、人与自然的关系。

关键词:陶器的社会性定居生活方式原始农业人与自然的关系笔者在这里先来谈谈原始农业生产与陶器之间的关系。

半坡遗址中所发现的能够反映六千多年前半坡氏族原始农业状况的,是在一处袋状窖穴里发现的18厘米厚的粟朽壳。

同时,在一个带盖的小陶罐里也发现了粟朽壳。

如右图1[1]所示:一、六千多年前半坡先民所从事的原始农业生产与定居生活方式黄河流域属于传统的粟作农业带,原始农业在半坡时期以种植粟为主。

粟作为主要粮食作物在黄河流域至少六千年前已大面积种植。

半坡遗址中的发现充分证明了这一点。

(一)、原始农业生产工具在半坡遗址中发现的原始农业工具有限,主要为石器、骨器类。

如右复原图2[2]所示:不过我们不应忽视木器工具的存在,由于木器比石器、骨器等更容易加工,在当时应是主要的农具来源。

只是由于6000多年过去了,木器农具已经朽掉了。

对原始农业的了解,必须借助史前时期的农业工具,这在考古与研究中,学术界向来比较重视。

新石器时代留给我们的石器以磨制和钻孔石器为主。

6000多年前的半坡氏族所使用的农业生产工具,或许以木石结合为主。

在石器上钻孔的目的应该是用于安装木柄。

(二)、原始农业生产的相对稳定性下面我们来分析一下原始农业生产的稳定性。

陶寺遗址扁壶朱书符号之谜周戊丁陶寺扁壶朱书符号,是1984年春季由第一代陶寺遗址考古队发现的。

据原在中科院考古所山西工作队任职、主持襄汾陶寺遗址第一期发掘工作的高炜研究员的回忆:1984年春季,在陶寺遗址居住址第Ⅲ区的一座陶寺文化晚期编号为H3403的灰坑里出土了一件残碎的陶扁壶。

这种正面鼓腹背面平腹的灰陶汲水器,在陶寺遗址是再普通不过的日常用器。

但就在这件不起眼的残破陶器上,竟赫然有朱红彩笔描的笔画痕迹,扁壶残器沿断茬涂朱一周。

当确认陶器上有朱书文字后,队内同仁都非常惊喜。

但是经高天麟、李健民先生对该坑出土陶片一一检视,又把填土全部筛过以后再也没有新的发现。

(高炜:《陶寺出土文字二三事》,《中国社会科学院古代文明研究中心通讯》第3期,2002年1月)有朱书符号的扁壶出土以后,陶寺工作队把扁壶带回北京,好长时间没有对外公开过,这是陶寺扁壶朱书符号的第一个让人迷惑之处。

按照考古常规,文物出土整理后要写发掘报告的,但是陶寺遗址的几次发掘报告中却没有关于扁壶朱书的报道。

只是高天麟在1986年召开的晋文化研究座谈会上做的《陶寺遗址七年来的发掘工作报告》中提到了“残扁壶的腹壁上有毛笔朱书的字迹,其中文字清晰可辨”(《晋文化研究座谈会纪要》,山西省考古研究所,1986年)根据高炜先生的回忆,当时大家都认为扁壶正面的符号是“文”字,背面的符号不识。

是因为背面符号不识而不公布发掘结果,还是谨慎过余的考古同仁要等到研究出结果才准备公布?不得而知。

从中国的考古历史来看,1987年舞阳贾湖遗址(距今7500-8500年之间)出土的龟甲刻符、石陶器刻符在发掘报告中都是同其它发掘结果一起公布的,当时贾湖的甲骨除了“目”字外也是几乎不识的。

(河南省文物所:《河南舞阳贾湖新石器时代遗址第二至六次发掘简报》,《文物》1989年第一期)西安半坡遗址是上世纪六十年代初发掘的,出土的距今6000年前的仰韶文化113个陶器上的刻划符号,是1963年公布的,(中国科学院考古研究所、陕西省西安半坡博物馆:《西安半坡》,第186页,文物出版社,1963年)甘肃秦安大地湾遗址出土的仰韶文化陶器符号是1983年公布的(甘肃省博物馆文物队:《甘肃秦安大地湾遗址1978-1982年发掘的主要收获》,《文物》1983年第11期)。

学号:姓名:学院:良渚文化陶器刻划花纹与汉字起源研究在收藏课上看到仰韶文化时期那么精致的彩陶,想起来其实在家乡附近也有这样的史前文化存在-良渚文化。

良渚文化遗址中也发现了大量的陶器,并且其上的刻画符号还跟汉字的起源有着千丝万缕的联系。

良渚文化是中国新石器文化遗址之一,分布地点在长江下游的太湖地区,其中心在浙江省良渚。

1936年发现的该文化遗址,于1959年依照考古惯例按发现地点:良渚命名,是为良渚文化。

良渚文化存续之间约为距今5300年至4200年前,先后延续达千年之久,属于新石器时代。

该文化遗址最大特色是所出土的玉器。

挖掘自墓葬中的玉器包含有璧、琮、钺、璜、冠形器、三叉形玉器、玉镯、玉管、玉珠、玉坠、柱形玉器、锥形玉器、玉带及环等。

另外,同时出土的陶器也相当细致,本文将焦点放在出土陶器以及其上的刻画符号上。

良渚文化大体可分为早、晚两期。

早期以钱山漾、张陵山等遗址为代表。

陶器以灰陶为主,也有少量的黑皮陶,器形有鱼鳍形足的鼎、袋足、镂孔豆、贯耳壶、球腹罐、附耳杯、附耳、大口圜底缸等。

晚期以良渚、雀幕桥等遗址为代表。

陶器以泥质黑皮陶较为常见,并有薄胎黑陶,器形有断面呈丁字形足的鼎、竹节形把的豆、贯耳壶、贯耳罐、侈口圆腹罐、簋、大圈足盘、宽把带流杯等。

良渚文化的陶器,以夹细砂的灰黑陶和泥质灰胎黑皮陶为主。

轮制较普遍,器形规则。

一般器壁较薄,器表以素面磨光的为多,少数有精细的刻划花纹和镂孔,也有彩绘。

圈足器、三足器较为盛行。

代表性的器形有鱼鳍形或断面呈丁字形足的鼎、竹节形把的豆、贯耳壶、大圈足浅腹盘、宽把带流杯等。

良渚文化的陶器已普遍采取快轮成型的方法,各种陶器造型优美,胎质细腻,器壁厚薄均匀,火候较高。

当时已极少彩陶,常在器表用镂刻技巧加以装饰。

一般的器物突出部位刻划出精美的花纹图案,既有形态生动形象的鱼、鸟、花、草等动植物,也有线条纤细、结构巧妙的几何形图案。

上海青浦福泉山和江苏吴县草鞋山出土的良渚文化陶鼎,在丁字形足部镂以新月形和圆形的孔,器盖、盖钮及器身则精细雕刻着圆涡纹、蟠螭纹图案。

陶寺遗址扁壶朱书符号之谜周戊丁陶寺扁壶朱书符号,是1984年春季由第一代陶寺遗址考古队发现的。

据原在中科院考古所山西工作队任职、主持襄汾陶寺遗址第一期发掘工作的高炜研究员的回忆:1984年春季,在陶寺遗址居住址第Ⅲ区的一座陶寺文化晚期编号为H3403的灰坑里出土了一件残碎的陶扁壶。

这种正面鼓腹背面平腹的灰陶汲水器,在陶寺遗址是再普通不过的日常用器。

但就在这件不起眼的残破陶器上,竟赫然有朱红彩笔描的笔画痕迹,扁壶残器沿断茬涂朱一周。

当确认陶器上有朱书文字后,队内同仁都非常惊喜。

但是经高天麟、李健民先生对该坑出土陶片一一检视,又把填土全部筛过以后再也没有新的发现。

(高炜:《陶寺出土文字二三事》,《中国社会科学院古代文明研究中心通讯》第3期,2002年1月)有朱书符号的扁壶出土以后,陶寺工作队把扁壶带回北京,好长时间没有对外公开过,这是陶寺扁壶朱书符号的第一个让人迷惑之处。

按照考古常规,文物出土整理后要写发掘报告的,但是陶寺遗址的几次发掘报告中却没有关于扁壶朱书的报道。

只是高天麟在1986年召开的晋文化研究座谈会上做的《陶寺遗址七年来的发掘工作报告》中提到了“残扁壶的腹壁上有毛笔朱书的字迹,其中文字清晰可辨”(《晋文化研究座谈会纪要》,山西省考古研究所,1986年)根据高炜先生的回忆,当时大家都认为扁壶正面的符号是“文”字,背面的符号不识。

是因为背面符号不识而不公布发掘结果,还是谨慎过余的考古同仁要等到研究出结果才准备公布?不得而知。

从中国的考古历史来看,1987年舞阳贾湖遗址(距今7500-8500年之间)出土的龟甲刻符、石陶器刻符在发掘报告中都是同其它发掘结果一起公布的,当时贾湖的甲骨除了“目”字外也是几乎不识的。

(河南省文物所:《河南舞阳贾湖新石器时代遗址第二至六次发掘简报》,《文物》1989年第一期)西安半坡遗址是上世纪六十年代初发掘的,出土的距今6000年前的仰韶文化113个陶器上的刻划符号,是1963年公布的,(中国科学院考古研究所、陕西省西安半坡博物馆:《西安半坡》,第186页,文物出版社,1963年)甘肃秦安大地湾遗址出土的仰韶文化陶器符号是1983年公布的(甘肃省博物馆文物队:《甘肃秦安大地湾遗址1978-1982年发掘的主要收获》,《文物》1983年第11期)。

游半坡遗址博物馆4月24早上我们游玩兴庆公园就来到了位于西安东郊浐河东岸的半坡遗址博物馆。

据介绍,半坡遗址是1953年春在灞桥水力发电厂建设施工时偶然发现的,从1954年秋到1957年夏,中国科学院考古研究所进行了五次大规模的发掘工作,发现了大量的半坡人所使用的生产工具、器皿等,证明这是一个原始社会新石器时代“仰韶文化”的遗址。

当大巴车驶到门口之后,我们全班进入半坡博物馆,看到半坡遗址博物馆具有原始村落装饰的大门。

进入大门之后映入眼帘的是一条大道直通遗址保护大厅,两边的文物陈列室掩映在花木林中,曼陀罗花开得正旺,间有原始半坡人雕塑点缀园林之中。

这时我们全班来了一张合影,还有一位美丽的导游为我们讲解。

往前面走两步就会看见吸引人的是水池中的一尊半坡姑娘的雕塑。

这位高绾着发髻、面含微笑、秀美隽雅的半坡姑娘正蹲在水边,望着水面,凝思遐想。

她手里拿着的打水瓶,正是6000多年前半坡人使用的尖底瓶。

尖底瓶是半坡出土的最具特点的陶器之一。

它是巧妙运用重心原理的一种汲水器。

具体方法是在双耳上系上绳子,由于水的浮力,瓶子一接触水面就自动倾斜,灌满水后又因为重心移动而自然竖起。

用它盛水还有两大特点,一是便于手提与肩背,二是口小,灌满水后从河边到居住区的路上水不容易漫出。

沿着往前走看见的是半坡遗址保护大厅的前景观。

大厅正面由郭沫若先生题写的“半坡遗趾”四个大字遒劲隽美。

据说郭老把“址”写为“趾”,是意味着我们的祖先从远古一步步的走向了现代。

翻阅《汉语大字典》,其实“址”古同“趾”。

我们拾阶而上,来到了遗址大厅。

会看见半坡遗址保护大厅顶棚。

在这里,保存着一座6000多年的村落遗址。

半坡分居住区、制陶区和墓葬区3个部分。

居住区是村落的主体,半坡属于新石器时代,使用的工具主要是木制、骨制和石器。

妇女是半坡人中主要的生产力,制陶、纺织、饲养家畜都由她们承担,男人则多从事渔猎,在这里我们既能看到人类童年时代的纯朴,也能寻觅到中华先祖艰辛的足迹。

最早的“字迹”——刻画符号作者:李慧民来源:《七彩语文·写字与书法》2019年第09期“仓颉(jié)造字”的故事,早在两千多年前的战国时代就开始流传了,人们把仓颉塑造成了完美的造字圣人,但这毕竟是个传说。

更可信的说法是,在新石器时代,祖先们在各种器物上留下的刻画符号,也许就是汉字的萌芽。

距今六千多年前,中国的北方有座古老的小村落——半坡村(位于今天的陕西西安)。

这里环境优美,气候温润,资源丰富。

祖先们曾长期居住在这里,耕田、渔猎、纺织、制陶……日子艰苦朴素,却挡不住祖先们对生活的热爱和对美的追求。

他们用画图的方式在陶器上留下了对生活的记录。

从半坡出土的陶器上,有动物、植物和人形图案,虽然线条简单,但生动形象,惹人喜爱,我们现代人也基本能看懂。

同時,这些陶器上还有一些神秘的刻画符号。

专家分析,有的是在陶器烧成之前刻好的,有的是在烧成后刻画上去的。

从形状上看,有十字形、伞形、树枝形、丰字形等。

除了半坡遗址,在全国其他一些文化遗址中也发现了这样的刻画符号,风格与写法都差不多。

古文字学家认为,它们可能是古人根据生活需要,留下的一些氏族标记或者记事符号。

想一想这些酷似“外星文”的符号,代表什么意思呢?你可以凭感觉猜一猜。

值得一提的是,在著名的山东大汶(wèn)口文化遗址,曾经出土了一件轰动国内外的陶器。

几十年前的一个夏天,山东莒(jǔ)县遭受了暴雨引发的山洪。

之后,村民发现了一件被大水冲出土的器物。

文物档案大汶口灰陶尊年代:距今四五千年以上外形:呈圆筒形,口部大、下部尖,像个“大炮弹”作用:盛酒特色:陶尊上的刻画符号特别引人注目上面是圆形中间好像是个弯弯的月牙形,又像一片海下面是五峰山的形状这个符号代表什么意思呢?一时间,大家都对它产生了浓厚的兴趣。

国内外历史学家、古文字学家们纷纷发表看法,解释“大炮弹”上的刻画符号的含义。

有的说,这是个“炅”(jiǒng)字。

上面是太阳,中间是火焰,下面是高高耸立的五峰,代表热的意思。

【上古历史】原始社会仰韶文化的代表:陕西西安半坡遗址陕西西安半坡遗址半坡遗址是1953年春在灞桥火力发电厂施工时偶然发现的。

当时,国家投资的灞桥火力发电厂项目,在位于西安东郊的半坡村破土动工。

随着工程的进行,奇怪的事情不断发生,大量人工磨制的石器出土,伴随着还有少量的陶器被发现。

陕西是个文物大省,破土基建时经常会有文物发现,所以陕西人一般文物意识都很强,这次他们也没有敢大意马虎,把情况迅速向上作了汇报。

西安市文物主管部门了解情况后,即派专家前往视察。

在工地,专家收集了发现的所有石器和陶器,仔细进行鉴定。

石器明显是磨制的,种类很多,有石铲、石斧、石锄、砍伐器等等,初步判断应属于新石器时代的遗存。

陶器都是彩陶,彩陶上的图案也很熟悉,和在陕西、河南等地大量发现的仰韶文化类型陶器上的图案非常相似。

初步认定这应该是一处新石器时代仰韶文化的遗址,具有重大的发掘价值,随即把情况作了上报。

1954年,中国科学院考古研究所决定对半坡遗址进行考古挖掘。

在接下去的4年里,他们先后进行了5次挖掘,共探明遗址面积约5万平方米,最后揭露面积达1万平方米。

现在,就让我们随着考古队员们的脚步,走进半坡村,看看他们都在那里发现了什么。

考古队最后探明,半坡遗址南北长300余米、东西最宽处近200米。

在这个村落遗址的北部发掘出一段长70多米、宽深各约5~6米的壕沟,壕沟继续向西侧延伸,构成一个椭圆形。

沟内是居住区,沟北是公共墓地,沟东是烧制陶器的窑区。

区内居住的房屋、储藏东西的窖穴、饲养家畜的圈栏等遗址,是村落的中心区。

居住区内的建筑以一条深1.5米、宽2米的小沟为界,划分为两小区,每小区的建筑物中心,有一座面积达160平方米的供集体活动的大房子,它的周围密布着30~40平方米大小的中型房子和氏族成员住的12~20平方米的小房子。

关于半坡遗址的文化性质。

考古挖掘出的文化遗存,包含有老官台文化、仰韶文化、庙底沟类型、西王村类型等等,但以半坡类型最为丰富而典型,是遗址的主要堆积。

古陶器上的刻画符号是不是原始汉字1 主要内容:关于汉字的起源,一直都是一个无法解开的谜,古今众多学者对此各有不同的看法。

但最近几十年由于中国考古界的发现,有不少学者提出,古陶器上的刻画符号很有可能是原始汉字。

这种说法究竟是不是正确的呢?本文将围绕此观点展开讨论。

关键字:汉字的起源刻画符号文字的使用,是人类文明一大进步。

汉字以象形文字为特征而在人类语林中独树一帜,它在文字、语言上的优点,也正在为使用表音文字的人们所认识和接受。

汉字起源于何时,又是谁创造的,至今并没有一致的说法。

从仓颉造字的古老传说到100多年前甲骨文的发现,历代中国学者一直致力于揭开汉字起源之谜。

关于汉字的起源,中国古代文献上有种种说法,如“结绳”、“八卦”、“图画”、“书契” 等,古书上还普遍记载有黄帝史官仓颉造字的传说。

现代学者则认为,成系统的文字工具不可能完全由一个人创造出来,仓颉如果确有其人,应该是文字整理者或颁布者。

所以很多学者有相当长一段时间偏向于认为,殷墟甲骨文,又称“卜辞”,是世界四大古文字之一,是中国汉字的起源。

而最近几十年,中国考古界先后发布了一系列较安阳殷墟甲骨文更早、与汉字起源有关的出土资料。

这些资料主要是指原始社会晚期及有史社会早期出现在陶器上面的刻画或彩绘符号,另外还包括少量的刻写在甲骨、玉器、石器等上面的符号。

可以说,它们共同为解释汉字的起源提供了新的依据。

下文我们将根据不同遗址出土的陶器上的刻画符号来具体分析。

通过系统考察、对比遍布中国各地的19种考古学文化的100多个遗址里出土的陶片上的刻划符号,郑州大学博士生导师王蕴智认为,中国最早的刻划符号出现在河南舞阳贾湖遗址,距今已有8000多年的历史。

贾湖遗址,被确认为中国二十一世纪一百项重大考古发现之一,其考古成果在世界具有非常大的震憾力。

并被镌刻在北京“中华世纪坛”青铜甬道显要位置,垂青史册。

经专家鉴定,贾湖文化是“中华民族历史长河中第一个具有确定时期记载的文化遗存”,是“人类从愚昧迈向文明的第一道门槛”。

2022-2023学年河南省郑州市基石中学高一上学期期中考试历史试题1. 半坡遗址发掘出的陶器钵口沿上刻有符号,共有20多种。

后出现这种刻有符号的陶器地点逐渐增多,在临潼姜寨遗址也发现陶器或陶器符号38种。

由此可知()A.半坡是新石器文化的中心B.原始社会出现成熟的文字C.原始文明发展并拥有共性D.文明遗址出现贫富的差距2. “其身正,不令而行;其身不正,虽令不从”说明了领导者要做出榜样的重要性。

这一言论出自()A.老子B.孔子C.韩非子D.墨子3. 《史记》记载,陈胜、吴广前往戍边,为大雨所阻,按法律应该斩首,情急之下,揭竿而起。

但1975年,湖北省云梦县出土秦简,按照竹简记载,陈胜、吴广因为大雨而延期,根本不会斩首。

由此可见A.《史记》的记载都必须经过考古证实B.考古资料比文献资料更加真实可靠C.历史需要用动态发展的眼光进行研究D.最新的考古发现最接近历史的真相4. 据《史记》记载,汉初大量农民流亡异乡,卖妻鬻子,米一石值万钱,马一匹值万金,基于此汉初()A.实行休养生息政策B.重视国家建设C.建立完备法律体系D.加强中央集权5. 三国两晋南北朝时期,政权更迭频繁。

如图中的“?”应分别填上A.西汉、蜀、北魏、陈B.东汉、蜀、北魏、陈C.东汉、陈、北魏、蜀D.西汉、陈、北魏、蜀6. 杜佑说隋开大运河“自是天下利于转输”,皮日休说隋开大运河“在唐之民,不胜其利也……北通涿郡之渔商,南运江都之转输,其为利也博哉”。

特别是中唐以后,江南成为唐王朝的财赋中心。

这表明,大运河的开凿()A.开启了南北经济交流B.促进了隋王朝的富强C.有利于唐代经济繁荣D.加重了民众徭役负担7. 宋太祖创设“通判”一职。

通判由皇帝直接委派,辅佐州政,可视为知州副职,但有直接向皇帝报告的权力,凡兵民、钱谷、户口、赋役、狱讼听断之事,皆可裁决。

知州向下属发布的命令必须要通判一起署名方能生效。

由此可见,通判的设立()A.加强了中央集权B.提升了行政效率C.缓和了阶级矛盾D.巩固了君主专制8. 1005年,辽宋签订澶渊之盟,这次和议,宋的损失虽不算大,却是有宋以来空前未有的屈辱。