血管迷走神经性晕厥

- 格式:doc

- 大小:53.00 KB

- 文档页数:7

血管迷走性晕厥作回事•金泉张玲,初三学生,为迎中考,学习非常紧前几天夜 晚11点多,她做好作业站起来时,感到有些头晕恶心,站 起的那一瞬间,突感天旋地转,意识模糊,倒在了地上 妈妈听到响声,跑到书房一看,发现女儿躺在地上,面色 苍白,双眼紧闭,吓坏了忙将女儿抱上床,呼唤了好几 声,这才叫醒女儿。

张玲醒来后,还是感觉头痛、头昏、 浑身没力。

第二天,妈妈带她去医院,医生听了病情叙 述,为她做了脑电图、头颅C T 、心脏超声和心电图等检 查,没有发现异常:,最后经过会诊,诊断为血管迷走性 晕厥。

晕厥,一过性的意识丧失,其原因是一过性的大脑 供血不足。

发病的原因有很多,如心跳骤停或严重的心 跳过缓、室性心动过速等。

不过,血管迷走性晕厥在小 儿时期不明原因晕厥中最常见,临床上2/3左右的晕厥 属于此,过去长期归为“不明原因晕厥”。

血管迷走性晕厥的特点血管迷走性晕厥多见于学龄期儿童和青少年,女孩 多于男孩,其他年龄也有发病者。

这类晕厥有以下 特点:1.通常在长时间站立时,或由坐位变立位时,或看 到流血、感到剧烈疼痛、处在闷热环境、运动或紧张、劳 累等时可突然晕厥发作。

2. 发作前大多先有头晕、恶心、呕吐、大汗、站立不 稳,以及视觉或听觉障碍的前驱症状。

3.发病时可有心跳减慢、血压下降。

当收缩压下降至8 0毫米汞柱及以下时,可出现眩晕、意识模糊,不由 自主地向一侧倾倒在地。

4.倒地后,患者意识可在数秒或数分钟内自行恢复,意识恢复后会感到有些困乏、头痛或头昏等,休息半 天或一天后好转。

5. 体检未能发现相关器质性病变。

^^就医指南关于血管迷走性晕厥的发病机理,目前还不是很清楚,估计与植物神经系统功能不够稳 定、迷走神经张力偏高有关。

在过度劳累或高 温的情况下,长时间的站立位或由坐位变站位 时,就有可能因为重力的关系,一方面使血液 聚集在下肢,头颈部血供相对减少;另一方面 可反射性引起迷走神经功能紊乱,造成血管扩 张、血压降低、心动过缓等,进一步降低头颈部血供,从而导致脑灌注不足,供血、供氧减少而引发 晕厥。

血管迷走性晕厥吃什么药文章目录*一、血管迷走性晕厥吃什么药*二、血管迷走性晕厥的典籍偏方*三、血管迷走性晕厥的护理知识血管迷走性晕厥吃什么药血管迷走神经性晕厥,是指各种刺激通过迷走神经介导反射,导致内脏和肌肉小血管扩张及心动过缓,周边血管突然扩张,静脉血液回流心脏减少,使心脏有加快和加强收缩的反射动作,某些人会因过度激发迷走神经和副交感神经,进而引起心跳忽然减慢、周边血管扩张,结果造成血压降低、脑部缺氧,表现为动脉低血压伴有短暂的意识丧失,能自行恢复,而无神经定位体征的一种综合征。

建议就诊科室心血管内科可能疾病1、低血糖症,可能伴随焦虑、单纯性晕厥、易饿等症状,应去血液科或内分泌科就诊。

2、小儿癫痫,可能伴随四肢抽搐、反复高热、惊厥等症状,应去儿科或神经内科就诊。

易混淆症状血管迷走性晕厥、血管过敏性炎症、毛细血管搏动相关检查1、直立倾斜试验,直立倾斜试验用于检查静脉血管是否正常的辅助检查方法。

2、脑脊液葡萄糖和血清葡萄糖比值,脑脊液葡萄糖和血清葡萄糖比值检查对于出现高热、呕吐、嗜睡、昏迷、惊厥的人意义重大。

3、迷走神经检查,p迷走神经损伤可收起循环、消化和呼吸系统功能失调,迷走神经检查可以防患于未然,有利于及时采取积极措施进行治疗,防止病情加重,对于我们的身心健康有重要意义。

血管迷走性晕厥的典籍偏方暂无相关典籍偏方。

血管迷走性晕厥的护理知识预防注意适当休息,掌握动静结合,有利于身体的恢复,运动可以增强体力,增强抗病能力,两者相结合,可更好的恢复。

合理膳食可多摄入一些高纤维素以及新鲜的蔬菜和水果,营养均衡,包括蛋白质、糖、脂肪、维生素、微量元素和膳食纤维等必需的营养素,荤素搭配,食物品种多元化,充分发挥食物间营养物质的互补作用,对预防此病也很有帮助。

饮食宜1、宜吃高热量的食物;2、宜吃流质食物;3、宜吃高维生素的食物。

忌1、禁忌热性食物;2、禁忌刺激性食物。

血管迷走性晕厥的治疗以宣传教育为主,鼓励病人增加水钠摄入,尽量避免触发因素,出现前驱症状时,立即平躺,屈伸手臂和小腿,避免外伤。

常规、凝血功能、肝肾功能、心肌酶、电解质、甲状腺功能大致正常。

心脏超声提示:左房内径(LA)30mm、左室内径(LV)43mm、右房内径(RA)29mm、右室内径(RV)15mm;肺动脉收缩压30mmHg;左室射血分数65%;三尖瓣轻度

林、氯吡格雷双联抗血小板及瑞舒伐他汀调脂

示窦缓,心率34次/分(<10秒);第55分钟症状缓解,115/76mmHg,心率93次/分。

综合考虑为混合型血管迷走性晕厥。

该患者主因胸闷伴晕厥入院,曾有劳累时胸闷憋气症状,伴有左上肢感觉异常,本次晕厥前曾有胸闷大汗症状,但入院后心电监测未发现显著心律失常,心脏超声提示无结构性心脏病,造影提示冠脉未见明显狭窄,所以除外冠心病或心律失常可能。

患者晕厥前曾有体位变化,由下蹲变为直立,随即发作胸闷伴晕厥,故在

附图302019.04 No.12。

一、预案背景迷走神经晕厥,又称血管迷走性晕厥,是一种由于心脏和血管调节功能异常引起的晕厥。

其主要特征是突发性意识丧失,通常持续数秒钟至数分钟,患者多伴有面色苍白、出汗、恶心、呕吐等症状。

为保障患者生命安全,提高抢救成功率,特制定本预案。

二、应急预案组织架构1.应急预案领导小组:负责统筹协调、指挥、监督应急预案的实施。

2.医疗救护组:负责对晕厥患者进行现场救治。

3.后勤保障组:负责现场急救物资的供应、运输和调配。

4.信息联络组:负责收集、汇总、上报晕厥事件相关信息。

三、应急预案流程1.发现晕厥患者(1)任何人发现晕厥患者,应立即向应急预案领导小组报告。

(2)报告内容包括:患者姓名、性别、年龄、晕厥时间、症状、现场情况等。

2.现场救治(1)医疗救护组接到报告后,立即携带急救药品、器械赶赴现场。

(2)现场救治措施:1)让患者平卧,头部稍低,脚抬高,保持呼吸畅通。

2)解开患者衣领、腰带,保持呼吸道通畅。

3)用拇指末端压迫人中穴位1~2分钟,刺激患者苏醒。

4)给予患者温水或糖开水,补充能量。

5)观察患者生命体征,如心率、血压、呼吸等。

3.转运(1)患者意识清醒后,由医疗救护组陪同,将患者送往就近医疗机构。

(2)途中密切观察患者生命体征,确保患者安全。

4.信息上报(1)信息联络组将晕厥事件相关信息上报应急预案领导小组。

(2)领导小组将事件信息通报相关部门,做好后续处置工作。

四、预防措施1.加强宣传教育,提高公众对迷走神经晕厥的认识。

2.注意个人卫生,避免感冒等疾病引起晕厥。

3.保持良好的作息习惯,避免过度劳累。

4.注意饮食均衡,适量补充营养。

5.定期进行体检,及时发现并治疗相关疾病。

五、预案修订本预案自发布之日起实施,如遇特殊情况,由应急预案领导小组负责修订。

六、附则1.本预案的解释权归应急预案领导小组所有。

2.本预案自发布之日起执行。

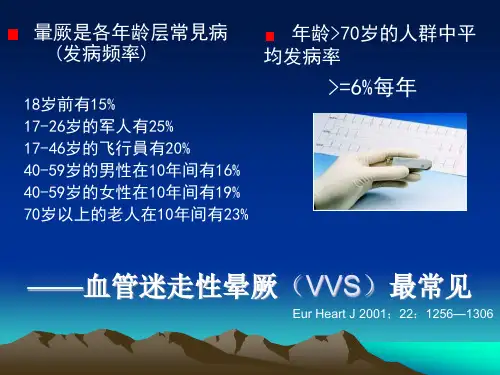

血管迷走神经性晕厥1.血管迷走神经性晕厥有什么共同点?血管迷走神经性晕厥为晕厥的最常见类型,每年美国发生晕厥的患者大约有100万,其中40%为血管迷走神经性晕厥。

Calkins等强调,虽然血管迷走性(也叫血管减压性)晕厥可临床诊断,但是在该人群中不必要的诊断试验的费用达到了16,000美元。

2.血管迷走神经性晕厥的病理生理是什么?虽然不能充分理解,但是如Foster在1888年提出,血管迷走神经性晕厥的机制被认为是由于复杂的心动过缓导致脑血流灌注不足以维持意识清楚。

今天,用于解释和触发血管迷走神经性晕厥的模型是Bezold-Jarisch反射(命名于两位独立工作的生理学家,主要研究心室对容量的反应)。

3.什么是Bezold-Jarisch反射(贝-亚反射或贝-贾反射)?Bezold-Jarisch反射(BJR)是一种神经心源性反射,通过心脏机械感受器激活启动而发生作用。

BJR显示,心室容量减少激活位于心室下后壁的牵张感受器。

心室这种矛盾的伸缩通过神经交通发送冲动到中枢神经系统。

这种交通主要包括迷走神经活动度,导致副交感神经活性的显著增加,最终产生特定个体出现血管迷走神经性晕厥三联症:血管舒张、心动过缓、意识消失。

当前关于这些机制的最流行理论来自于控制出血或内脏传入神经受到刺激的动物研究。

4.血管迷走神经性晕厥的其他机制有哪些?虽然Bezold-Jarisch反射是血管迷走神经性晕厥的主要机制,但是很多中枢神经系统递质也极可能发挥作用。

这些递质包括5-羟色胺、腺苷和阿片类物质(即麻醉中常给的药物)。

有趣的是,纳洛酮,一种阿片受体拮抗剂,也有增强压力反射机制的作用,这表明,阿片类物质可抑制这些压力反射介导的迷走反射。

此外,在情绪紧张阶段(比如麻醉医生在静脉导管植入时静脉穿刺困难时导致),前脑和下丘脑也在BJR中发挥调节作用。

5.血管迷走神经性晕厥的危险因素有哪些?因为血管迷走神经性晕厥的特殊生理机制尚未明了,因此,很难鉴别可能存在血管迷走神经性晕厥的患者。

2023血管迷走性晕厥的研究进展(全文)晕厥是由各种原因引起的突然的暂时性意识丧失,彻底的病史询问和体格检查可以诊断出许多晕厥原因,但对于某些原因不明的晕厥和无显著评估的患者,可能需要进行更广泛的测试。

而血管迷走性晕厥(vasovaga1syncope,VVS)是不明原因性晕厥中最常见的类型,表现为动脉低血压伴有短暂的意识丧失,能自行恢复,无神经定位体征的一种综合征。

因为血管迷走性晕厥的相关机制复杂多样,近年来相关研究较多,且诊断治疗仍不十分明确,所以本文就相关问题进行综述。

1 .发病机制1.1 贝-亚反射Jarisch等发现,当左心室的机械感受器激活,触发反射进而导致晕厥。

具体机制为当人体站立时,由于重力的关系静脉回心血量减少,使得血压下降,压力感受器刺激交感神经,作用受体对心脏和血管从而维持血流动力学稳定。

而VSS患者由于回心血量的减少引起交感神经的过度激活,导致心室过度过快的收缩,会兴奋心室后下壁的机械感受器,反馈调节使得交感神经活性减退,迷走神经活性增强,对心脏产生负性作用,使得血压下降,从而导致脑部供血不足,出现头晕、面色苍白等晕厥先兆症状,当血压、心率下降至极点则发生晕厥。

这就是所谓的贝-亚反射,此机制也是最常用来解释WS触发的机制模式。

1.2 压力感受器敏感性降低颈动脉窦作用为调节血压和心律。

当人处于直立状态时,静脉回心血量的减少,导致血压的下降,压力感受器感受到此变化时,使心交感神经活性增强,心交感缩血管神经传出冲动增多,心率增快、心肌收缩增强、心输出量增多,动脉血压回升。

当压力敏感性降低则导致VVS的发生。

Iacovie11o招募了97例患有无法解释的反复性晕厥受试者,让他们仰卧位休息IOmin接受直立倾斜实验,并在20min后用硝酸甘油,连续记录心率和收缩压,有21例患者在使用硝酸甘油前晕倒,37例患者接受直立倾斜实验时并未晕倒,在使用硝酸甘油后才出现晕倒。

这37例患者发生晕厥前的压力反射敏感性值和压力反射有效性指数显著低于无晕厥患者在测试结束时观察到的压力反射敏感性值和压力反射有效性指数,而仅仅接受直立倾斜实验的患者在发生晕厥前的这两个值与其他组在相应倾斜期间观察到的值无明显差异。

· 科普与经验交流 ·1402020年 第30期晕厥,这九大常见病因你知道吗?刘 怡四川省南部县人民医院 四川南部 637300晕厥在生活中十分常见,是因为一过性全脑血液低灌注引发的短暂性意识丧失,具有一过性、自限性以及发生迅速等特点,晕厥发生后身体能够完全恢复症状。

晕厥发生的原因多种多样,且机制还比较复杂,本文就常见的九大原因进行介绍。

一、血管迷走性晕厥血管迷走神经性晕厥具有极高的发生率,是引发晕厥的常见原因,具体是因为迷走神经兴奋性增加,而交感神经兴奋性降低,使得致心率减慢,以及外周血容量减少,进而导致心输出量也随之下降,一旦患者处于站立体位时,极易因为大脑血供不足,从而发生晕厥。

晕厥后可让患者平躺,或者抬高其下肢,以增加回心血量,从而帮助患者恢复意识。

血管迷走性晕厥主要具备以下几个特点,分别是:(1)多发生于在年轻人群中见,患者通常没有心脏病史;(2)晕厥发生后患者出现短暂的意识丧失,具体持续时间为30秒至2分钟,在此期间可会有短暂的肌阵挛出现。

(3)多是因为长时间的站立,或者或情绪过度紧张引发晕厥的发生;(4)这种类型的晕厥发生后患者会有心动过缓、恶心、脸色苍白等临床表现。

二、源性晕厥心源性晕厥包括两种,分别是心律失常性晕厥和器质性心血管疾病性晕厥,是导致晕厥发生的第二大原因,也是危险性最高、预后最差的晕厥类型。

1、心律失常性晕厥心律失常是导致心源性晕厥发生的常见原因,心律失常会使得血流动力学出现障碍,使得心输出量和脑血流大幅度的减少,进而引发晕厥的发生,具体又分为以下几种情况:(1)病态窦房结综合征,就是窦房结发生了自主功能异常,或者窦房传导异常,因为窦性停搏或窦房阻滞,会引发长间歇进而可能会导致晕厥的出现。

(2)房室传导阻滞,和晕厥相关的是房室传导阻滞中的莫氏Ⅱ和Ⅲ度房室传导阻滞,在房室传导阻滞这种情况下,患者的心脏节律主要依赖的是低位起搏点,由于这些起搏点的起搏的时间相对比较晚,因此极易导致患者出现晕厥。

血管迷走性晕厥、心源性晕厥、心律失常性晕厥、情境性晕厥、体位性低血压性晕厥、脑源性晕厥、颈动脉过敏综合征、低血糖、急性缺血等晕厥疾病发病机制、疾病特点及诊断标准晕厥是指一过性全脑血液低灌注导致的短暂意识丧失,特点为发生迅速、一过性、自限性并能够完全恢复。

晕厥是临床上的常见症状,临床上导致晕厥的病因很多,机制较为复杂,下面对其常见的病因进行介绍。

血管迷走性晕厥血管迷走神经性晕厥是晕厥发生的最常见原因,是由于迷走神经兴奋性增加而交感神经兴奋性降低导致心率减慢和外周血容量下降,心输出量下降,当患者处于直立位时,大脑缺乏足够血供,导致患者意识丧失。

晕厥后身体平卧或下肢相对抬高,可使回心血量增加,意识恢复。

直立倾斜试验可以诱发晕厥发作,有助于此类患者的诊断。

血管迷走性晕厥的常见特点:①在年轻人群中多见,一般无心脏病史;②常由长时间站立或情绪紧张诱发;③常见临床表现包括低血压、心动过缓、恶心、面色苍白、出汗等;④出现短暂的意识丧失,持续约30-120秒,在此期间可出现短暂的肌阵挛。

心源性晕厥心源性晕厥包括心律失常性晕厥和器质性心血管疾病性晕厥,为晕厥原因的第二位,是危险性最高、预后较差的一类晕厥。

心律失常性晕厥心律失常是心源性晕厥的最常见原因。

心律失常可引起血流动力学障碍,导致心输出量和脑血流明显下降。

影响因素很多,包括心率、心律失常的类型、左心室功能、体位和血管代偿能力。

病态窦房结综合征病态窦房结综合征为窦房结自主功能异常或窦房传导异常。

这种情况下,晕厥是由于窦性停搏或窦房阻滞导致长间歇所致。

该病初期可出现疲劳、心悸、肌肉疼痛、轻微性格改变,进一步发展可使语言含糊、判断错误、头晕目眩,甚至晕厥、心绞痛、心力衰竭,严重时可发生心脏停跳危及生命。

房室传导阻滞房室传导阻滞中的莫氏Ⅱ和Ⅲ度房室传导阻滞与晕厥相关。

这种情况下,心脏节律依赖低位起搏点起搏或逸搏。

这些起搏点开始起搏的时间较晚,因此容易发生晕厥。

另外,这些低位起搏点的频率相对较慢(25-40次/min),心动过缓使复极延长,容易引发多形性室性心动过速,尤其是尖端扭转型室性心动过速。

成人血管迷走神经性晕厥研究进展成人血管迷走神经性晕厥研究进展引言:成人血管迷走神经性晕厥(adult vasovagal syncope,AVVS)是一种以血管迷走神经活性亢进为基础引起的晕厥症状。

该疾病发病率较高,严重程度不一,给患者带来了诸多身心困扰。

本文将对成人血管迷走神经性晕厥的研究进展进行综述,以期为该疾病的诊断和治疗提供新的思路和方法。

一、病因探讨1. 迷走神经功能异常迷走神经是影响心脏和血管系统的主要神经,其异常活性常导致血管扩张和心率降低,进而引起晕厥症状。

研究发现,迷走神经功能异常在AVVS患者中普遍存在,且可能与遗传因素、精神因素、代谢紊乱等相关。

2. 血管张力调节障碍研究表明,AVVS患者的血管张力调节功能异常,血管容量失去正常的调节能力,易出现血管扩张以及血压下降等症状。

研究还发现,某些血管舒张因子的异常释放与AVVS发病密切相关。

二、病理生理研究1. 心电图监测有研究发现,AVVS患者在晕厥前、期间和后均可出现心电图改变。

晕厥前可观察到心动过速、心动过缓和心律不齐等迷走神经调节异常表现。

晕厥期间可出现心电图异常,如窦性停搏、心室颤动等。

晕厥后心电图多恢复正常。

2. 体征监测血压、心率和脑电图的监测有助于了解AVVS患者的生理特征及其与晕厥发作的关系。

研究发现,在晕厥前期,AVVS患者常常出现交感神经兴奋和迷走神经抑制,导致血管扩张和心率变慢。

晕厥期间,交感神经及血压、心率的改变与晕厥的发作密切相关。

三、诊断方法1. 临床表现AVVS患者晕厥前常先出现迷走神经活动增强的自主神经症状,如头晕、乏力、出汗、恶心等。

随后出现晕厥症状,如眩晕、视力模糊、耳鸣等。

据此可进行初步诊断。

2. 诱发试验诱发试验是证实AVVS诊断的重要手段,常用的试验方法有直立倾斜试验、Valsalva呼吸试验以及药物诱发试验等。

通过观察试验过程中患者的血压、心率、脑电图等指标变化,可以明确诊断。

四、治疗方法1. 药物治疗药物治疗是指应用药物来控制血管扩张和心率降低的过程,如托吡酯、地尔硫卓等。

血管迷走神经性晕厥的治疗方法血管收缩药是治疗血管迷走性晕厥的另一种方法。

它们可以通过收缩血管来提高血压和血流量,从而减少晕厥发生的可能性。

常用的血管收缩药包括米多君、依普利酮等。

然而,使用血管收缩药也存在一定的风险,如可能引起心悸、头痛等不良反应,因此需要在医生的指导下使用。

心脏起搏器对于血管迷走性晕厥病情较为严重的患者,心脏起搏器可能是一种有效的治疗方法。

心脏起搏器可以通过刺激心脏来维持正常的心率和心律,从而减少晕厥的发生。

但是,使用心脏起搏器也需要考虑患者的年龄、病情等因素,需要在医生的建议下进行决定。

总之,治疗血管迷走性晕厥的方法有很多种,包括宣教和改善生活方式、药物治疗、心脏起搏器等。

患者应该在医生的指导下选择适合自己的治疗方法,并且坚持治疗,避免晕厥对身体造成的伤害。

可用于治疗反复的血管迷走性晕厥。

永久性心脏起搏器是一种小型电子设备,能够通过电极刺激心脏,使其保持正常的心律和心率。

一项研究发现,患有反复血管迷走性晕厥的患者,在接受永久性心脏起搏器治疗后,晕厥的发作频率显著降低。

体位训练体位训练是一种非药物治疗方法,通过改变身体的姿势,训练患者逐渐适应从床上或椅子上站立的过程,从而减少晕厥的发作。

研究表明,体位训练对于治疗体位性低血压和血管迷走性晕厥都有一定的疗效。

改变饮食惯一些研究表明,改变饮食惯也可以对反复血管迷走性晕厥的治疗产生积极的影响。

例如,增加盐的摄入量可以帮助提高血压,从而减少晕厥的发作。

此外,适量饮用咖啡因含量较高的饮料也可以帮助提高血压,减少晕厥的发作。

综上所述,治疗反复血管迷走性晕厥的方法有很多种,包括药物治疗、永久性心脏起搏器、体位训练和改变饮食惯等。

患者在选择治疗方法时,应该根据自身情况和医生的建议,选择最适合自己的治疗方案。

血管迷走神经性晕厥血管迷走神经性晕厥,是指各种刺激通过迷走神经介导反射,导致内脏和肌肉小血管扩张及心动过缓,周边血管突然扩张,静脉血液回流心脏减少,使心脏有加快和加强收缩的反射动作,某些人会因过度激发迷走神经和副交感神经,进而引起心跳忽然减慢、周边血管扩张,结果造成血压降低、脑部缺氧,表现为动脉低血压伴有短暂的意识丧失,能自行恢复,而无神经定位体征的一种综合征。

疾病概述晕厥(syncope)是指突然发作的短暂的意识丧失,同时伴有肌张力的降低或消失,持续几秒种至几分钟自行恢复,其实质是脑血流量的暂时减少。

晕厥可由心血管疾病、神经系统疾病及代谢性疾病等引起,但临床根据病史、体格检查、辅助检查还有许多病人不能找到原因,长久以来称之为"不明原因晕厥"。

随着医学技术的发展,人们发现血管迷走性晕厥(vasovagal syncope, VS)是小儿时期不明原因晕厥中最常见的病因,据不完全统计,约有80%晕厥属于此类。

血管迷走神经性晕厥是非常普遍的,它常常会复发,尤其是当情绪受到相当压力,极度疲劳、疼痛、恐慌,或置身於人挤、闷热的房间里更容易发作。

由于除心脏外,全身其它部位的血管不受迷走神经支配,近年有些学者认为使用"神经心源性晕厥"可能更为恰当。

临床主要表现为反复发作的晕厥。

编辑本段发病机理虽然Lewis提出血管迷走性晕厥这一诊断已近70年,但至今人们对其病因及发病机理尚未完全阐明。

目前多数学者认为,其基本病理生理机制是患儿自主神经系统的代偿性反射受到抑制,而不能对长时间的直立体位保持心血管的代偿反应。

正常人直立时,由于重力的作用,血液聚集在肢体较低的部位,头部和胸部的血液减少,静脉回流减少,使心室充盈及位于心室内的压力感受器失去负荷,向脑干中枢传入冲动减少,反射性地引起交感神经兴奋性增加和副交感神经活动减弱。

通常表现为心率加快,轻微减低收缩压和增加舒张压。

而血管迷走性晕厥的患儿对长时间的直立体位不能维持代偿性的心血管反应。

有研究报道,血管迷走性晕厥患者循环血液中儿茶酚胺水平和心脏肾上腺素能神经的张力持续增加,导致心室相对排空的高收缩状态,进而过度刺激左心室下后壁的机械感受器(无髓鞘的C神经纤维),使向脑干发出的迷走冲动突然增加,诱发与正常人相反的反射性心动过缓和外周血管扩张,导致严重的低血压和心动过缓,引起脑灌注不足、脑缺氧和晕厥。

另外,人们研究还发现,神经内分泌调节也参与了血管迷走性晕厥的发病机理,包括肾素-血管紧张素-醛固酮系统、儿茶酚胺、5-羟色胺、内啡呔及一氧化氮等,但其确切机制还不清楚。

编辑本段临床表现血管迷走性晕厥多见于学龄期儿童,女孩多于男孩,通常表现为立位或坐位起立时突然发生晕厥,起病前可有短暂的头晕、注意力不集中、面色苍白、视、听觉下降,恶心、呕吐、大汗、站立不稳等先兆症状,严重者可有10-20秒的先兆。

如能警觉此先兆而及时躺下,可缓解或消失。

初时心跳常加快,血压尚可维持,以后心跳减慢,血压渐下降,收缩压较舒张压下降明显,故脉压差缩小,当收缩压下降至10.7Kpa(80mmHg)时,可出现意识丧失数秒或数分钟,少数病人可伴有尿失禁,醒后可有乏力、头昏等不适,严重者醒后可有遗忘、精神恍惚、头痛等症状,持续1-2天症状消失。

发作时查体可见血压下降、心跳缓慢、瞳孔扩大等体征。

发作间期常无阳性体征。

有研究发现,血管迷走性晕厥可诱发张力性阵挛样运动(惊厥样晕厥,convulsive syncope),可被误诊为癫痫。

高温、通风不良、劳累及各种慢性疾病可诱发本病。

编辑本段辅助检查长期以来,明确神经介导的血管迷走性晕厥的诊断一直是间接、费时而且昂贵的,并且常常没有明确的结果。

直立倾斜试验(head-up tilt test, HUT)是近年来发展起来的一种新型检查方法,对血管迷走性晕厥的诊断起到决定性的作用。

其阳性反应为试验中病儿由卧位改立位倾斜后发生晕厥伴血压明显下降或心率下降。

直立倾斜试验对血管迷走性晕厥的诊断机理尚未完全明了。

正常人在直立倾斜位时,由于回心血量减少,心室充盈不足,有效搏出量减少,动脉窦和主动脉弓压力感受器传入血管运动中枢的抑制性冲动减弱,交感神经张力增高,引起心率加快,使血压维持在正常水平。

血管迷走性晕厥的患儿,此种自主神经代偿性反射受到抑制,不能维持正常的心率和血压,加上直立倾斜位时心室容量减少,交感神经张力增加,特别是在伴有异丙肾上腺素的正性肌力作用时,使充盈不足的心室收缩明显增强,此时,刺激左心室后壁的感受器,激活迷走神经传入纤维,冲动传入中枢,引起缩血管中枢抑制,而舒血管中枢兴奋,导致心动过缓和/或血压降低,使脑血流量减少,引起晕厥。

有人认为抑制性反射引起的心动过缓是由于迷走神经介导的,而阻力血管扩张和容量血管收缩引起的低血压是交感神经受到抑制的结果。

此外,Fish认为HUT诱发晕厥的机理是激活Bezold-Jarisch反射所致。

直立倾斜试验的方法学尚无一致标准,归纳起来有以下3种常用方法:⑴基础倾斜试验:试验前3日停用一切影响植物神经功能的药物,试验前12小时禁食。

患儿仰卧5分钟,记录动脉血压、心率及II导心电图,然后站立于倾斜板床(倾斜角度60度)上,直至出现阳性反应或完成45分钟全程。

在试验过程中,从试验开始即刻及每5分钟测量血压、心率及II导联心电图1次,若患儿有不适症状,可随时监测。

对于阳性反应患儿立即终止试验,并置患儿于仰卧位,直至阳性反应消失,并准备好急救药物。

⑵多阶段异丙肾上腺素倾斜试验:实验前的准备及监测指标与基础倾斜试验相同。

实验分3个阶段进行,每阶段先平卧5分钟,进行药物注射(异丙肾上腺素),待药物作用稳定后,再倾斜到60°,持续10分钟或直至出现阳性反应。

上一阶段若为阴性,则依次递增异丙肾上腺素的浓度,其顺序为0.02-0.04μg/Kg•min、0.05-0.06μg/Kg•min及0.07-0.10μg/Kg•min。

⑶单阶段异丙肾上腺素倾斜试验:实验方法与多阶段异丙肾上腺素倾斜试验相同,但仅从第三阶段开始。

直立倾斜试验阳性结果的判断标准如下:患儿在倾斜过程中出现晕厥或晕厥先兆(头晕并经常伴有以下一种或一种以上症状:视、听觉下降,恶心、呕吐、大汗、站立不稳等)的同时伴有以下情况之一者:1、舒张压<6.7Kpa(50mmHg)和(或)收缩压<10.7Kpa(80mmHg)或平均压下降25%以上;2、窦性心动过缓(4-6岁:心率<75次/分;6-8岁:心率<65次/分;8岁以上:心率<60次/分)或窦性停搏>3秒以上;3、一过性II度或II度以上房室传导阻滞;4、交界性心律(包括逸搏心率及加速性自主心率)。

反应类型:根据试验中血压和心率的变化,将阳性反应分为以下3种类型:⑴心脏抑制型反应,以心率陡降为特征,呈现心动过缓,收缩压无下降;⑵血管抑制型反应,血压明显下降,伴心率增快;⑶混合型反应,血压及心率均明显下降。

直立倾斜试验的持续时间和倾斜角度各家报道不一。

多数学者主张倾斜60°-80°较为合适。

Fitzpatrick等通过对不同倾斜角度,不同时间以及试验选择的方法进行了比较,证明晕厥病人倾斜60°,持续45分钟,其诱发阳性反应的平均时间为24.5分钟,特异性为93%。

北京大学第一医院儿科的研究认为,根据小儿不易耐受长时间检查的特点,选择了倾斜60°持续45分钟的设计,符合儿科特点,便于推广。

编辑本段诊断及鉴别诊断对于反复晕厥发作的患儿,经过详细的询问病史,了解发作时的症状与体征,再通过必要的辅助检查如心电图、脑电图、生化检查和直立倾斜试验等手段不难诊断,但要与以下疾病进行鉴别:心源性晕厥该病是由心脏疾患引起的心排血量突然降低或排血暂停,导致脑缺血所引起。

多见于严重的主动脉瓣或肺动脉瓣狭窄、心房黏液瘤、急性心肌梗塞、严重的心律失常、Q-T间期延长综合征等疾患。

通过仔细询问病史、体格检查、心电图改变等易于鉴别。

低血糖症本病常有饥饿史或使用降糖药的病史,主要表现为乏力、出汗、饥饿感,进而出现晕厥和神志不清,晕厥发作缓慢,发作时血压和心率多无改变,可无意识障碍,化验血糖降低,静注葡萄糖迅速缓解症状。

癫痫对于表现为惊厥样晕厥发作的血管迷走性晕厥患儿要注意与癫痫鉴别,通过做脑电图、直立倾斜试验的检查不难鉴别。

直立调节障碍该病患儿表现为由卧位直立瞬间或直立时间稍长可有出现头晕、眼花、胸闷不适等症状,严重者可有恶心、呕吐,甚至晕倒,不需治疗能迅速清醒,恢复正常。

可通过直立试验、直立倾斜试验等加以鉴别。

癔病性晕厥该病发作前有明显的精神因素,且在人群之前。

发作时神志清楚,有屏气或过度换气,四肢挣扎乱动,双目紧闭,面色潮红。

脉搏、血压均正常,无病理性神经体征,发作持续数分钟至数小时不等,发作后情绪不稳,如有晕倒,亦缓慢进行,不会受伤,常有类似发作史,易于血管迷走性晕厥鉴别。

此外,本病还要与过度换气综合征等鉴别。

编辑本段治疗目前仍缺乏血管迷走性晕厥特效的治疗方法和药物。

对于一部分没有前驱症状,经常突然出现晕厥摔倒的高危人群,尤其是反复发生外伤或经常暴露在易受伤的环境中的人,预防性治疗是需要的。

治疗的目标是要减少严重晕厥事件发生的频率及减少外伤。

血管迷走性晕厥的治疗有多种方法,要因人而异。

宣教和改善生活方式血管迷走性晕厥常由某些因素触发,有些可能只在特定情况下发作。

因此,要做好患者及其家属的宣教工作,尽量避免这些触发因素,尽量停用可以引起体位性低血压的药物。

一旦发生晕厥前驱症状时,患者要立刻平躺,既可避免外伤也能防止晕厥的发生。

有研究报道:反复出现血管迷走性晕厥的患者,在前驱症状时,进行手臂和腿部的屈伸运动,有助于防止晕厥发生,这可能与骨骼肌泵作用增加静脉血液回流有关。

增加液体和钠盐的摄入,也可能有助于预防晕厥发生。

Younoszai和El-Sayed等研究发现,血管迷走性晕厥患者每天至少摄入2L液体和120mmol的钠(约7g盐)可以升高血压,增加血容量,减少晕厥发生的频率。

也有部分临床医生,建议站立训练,类似于“脱敏”疗法。

让患者每天靠墙站立10~30min,逐渐适应这种体位性容量变化的影响。

但这种治疗方法还存在很大争议,而且长期依从性较差。

β受体阻滞剂β受体阻滞剂用于治疗血管迷走性晕厥已经有很多年,可能机制是:降低左室机械感受器的敏感性;阻滞肾上腺素的作用(晕厥前机体出现特征性的血浆儿茶酚胺水平提高,儿茶酚胺释放可以矛盾性增加对心动过缓和低血压的敏感性,激活心脏机械感受器)。

虽然β受体阻滞剂在非对照研究中认为是有效的,但在对照研究中,与安慰剂比没有明显差异。

β受体阻滞剂可能对年龄大于42岁的一小部分病人有效。