公司治理学_李维安_第3章股东权益:谁是治理主体

- 格式:ppt

- 大小:211.00 KB

- 文档页数:26

从传统公司法律的角度来说,股东是理所当然的所有者,股东的所有者的地位受到各国的法律保护。

从这个意义说,公司存在的目的就是追求股东利益最大化。

然而传统的公司法是建立在以下假定基础之上:市场没有缺陷、具有完全竞争性,可以充分的发挥优化资源配置的作用。

然而现实中市场机制并不是万能的,股东的利害作为一种个体利害在很多场合和社会公众的整体利害是不相容的。

另外,支撑现代公司资产概念的不再是唯一的货币资本,人力资本成为不可忽视的因素,而且它同货币资本和实物资本在公司的运行中具有同样的重要性。

公司就是人力资本和非人力资本缔结而成的和约。

再者,公司是社会的公司,社会中公司广泛的利害相关者对公司的生存与发展都会产生不同程度的影响。

由于利害相关者的利益与公司息息相关,公司必须体现他们的利益。

当前很多公司把本应内化的成本予以外化,转嫁给社会,并造成一系列社会问题。

如污染环境、滥用经济优势垄断价格、排挤中小竞争者、欺诈消费者、寻租、法人犯罪等。

公司的经济力量对经济、政治、环境、科教、文艺等领域产生了重要影响。

从这个角度来说,公司不仅要追求股东的利害,而且要维护利害相关者的利益。

同时,公司既是商事主体也是利益的聚焦点除了股东利害之外,公司的设立与运营还汇编制成一张非股东的利害关系网,这些股东之外的社会主体对于公司的存在具有利害关系。

为确保公司的繁荣与发展,股东及其代理人必须与职工、债权人、消费者、客户、社区密切合作。

成功的公司既需要对外增强对用户和消费者的凝聚力,也需要对内调动职工的劳动积极性。

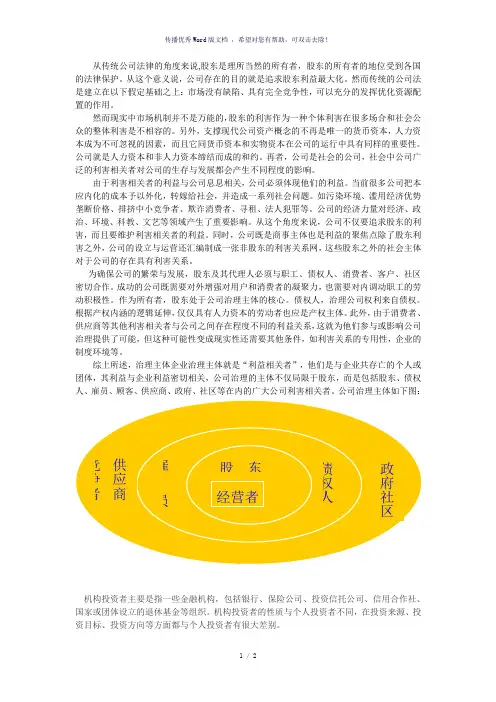

作为所有者,股东处于公司治理主体的核心。

债权人,治理公司权利来自债权。

根据产权内涵的逻辑延伸,仅仅具有人力资本的劳动者也应是产权主体。

此外,由于消费者、供应商等其他利害相关者与公司之间存在程度不同的利益关系,这就为他们参与或影响公司治理提供了可能,但这种可能性变成现实性还需要其他条件,如利害关系的专用性,企业的制度环境等。

综上所述,治理主体企业治理主体就是“利益相关者”,他们是与企业共存亡的个人或团体,其利益与企业利益密切相关,公司治理的主体不仅局限于股东,而是包括股东、债权人、雇员、顾客、供应商、政府、社区等在内的广大公司利害相关者。

公司治理》课程教学大纲课程代码:课程中文名称:公司治理课程英文名称:Corporate Governance 课程性质:专业必修课课程学分:2 学分课程学时数:32 学时授课对象:会计专业本课程的前导课程:《西方经济学》、《公司法》一、课程简介公司治理是企业长治久安的根本,公司治理结构是现代企业制度建设的根基。

本课程介绍公司治理的概念、内容与主要模式,分析公司股权的安排、董事会的构成和运作、监事会的组成与运作、经理层的责权利等内容,结合中国企业的实际公司治理现状,介绍具体公司治理的案例,帮助学生梳理公司治理的思路,避免公司治理的风险。

二、教学基本内容和要求课程教学内容:(一)公司治理学:新兴学科的诞生1.企业制度的演进与公司治理问题的产生。

2.公司治理研究的主题与内涵。

3.公司治理学的研究对象、学科性质与研究方法。

(二)公司治理:理论框架与基本问题1.公司科层契约与公司治理体系。

2.公司治理边界及其原理。

3.有效公司治理机制的设计原则和企业竞争力。

(三)股东权益:谁是治理主体1.股东权益及其特征。

2.股东大会及中小股东权益保护。

3.公司治理主体的选择。

(四)董事会和监事会:设置与运作1.董事会的设置与运作。

2.监事会的设置与运作。

(五)独立董事:实质重于形式1.独立董事制度的产生与发展。

2.独立董事的独立性。

3.独立董事作用及其决策参与机制的设计。

(六)高层管理者:激励与约束1.高层管理者的激励机制。

2.高层管理者的约束机制。

3.高层管理者激励与约束的长效机制。

(七)证劵市场与控制权配置:走向成熟1.股票市场、资本结构域控制权配置。

2.公司并购与公司剥离。

3.证劵市场监管与信息披露。

(八)银行治理:从治理者到被治理者1.商业银行与公司治理。

2.商业银行治理的一般性分析。

3.我国国有商业银行治理及其改进。

(九)机构投资者治理:从幕后到台前1.机构投资者的种类和特点。

2.机构投资者参与公司治理的机理分析。

第三章股东权益:谁是治理主体本章学习目的通过本章学习,你应该能够:1.解释股东权益的概念及其与债权人权益的差异;2.理解中小股东维护机制;3.区分普通股权与优先股权、不同股东的权利内容;4.明确股东大会的职能;5.掌握股东利益至上理论和利益相关者理论及二者的不足;本章关键词股东权益 股东利益 利益相关者对现代企业所有权与经营权相分离问题的研究,早期有经典的股东至上理论。

近年来,利益相关者理论逐步兴起。

该理论认为,公司不仅要考虑股东的利益,还应考虑职工、经理、债权人、供应商、用户以及所在社区等的利益。

虽然如此,股东权益仍然是我们对代理问题进行深入分析的逻辑起点。

股东权益是股东基于其对公司的投资依法享有的权力和利益,股东按投入公司的资本额享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者等权利。

只有维护了股东的基本权益,才可能谈得上维护其他利益相关者的利益;否则,利益相关者的利益将是无源之水。

第一节股东权益及其特征一、股东权益的概念从法律的角度来讲,权益是指当事人依法享有的权利和利益,表示当事人由于付出某种代价,可对关系自身利益的行为施加影响,并且依法从该项行为的结果中取得利益。

股东是指依法持有公司股份的人,股东按其所持有股份的种类和数量享有权利、承担义务。

持有同一种类股份的股东,享有同等权利,承担同种义务。

我国《公司法》规定,公司股东按投入公司的资本额享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者等权利。

公司则享有由股东投资形成的全部法人财产权,依法享有民事权利,承担民事责任,依法自主经营、自负盈亏。

这样,股东权益就是股东基于其对公司投资的那部分财产而享有的权益。

股东权益的存在要以向公司提供资产为基础。

股东一旦将自己的资产投入公司,这部分资产就与公司原有的资本融为一体,共同形成公司的法人资本,由公司占有和使用。

也就是说,投资者将资产投入公司之后,他就成为了公司的股东,随之也就不再拥有原来意义上的财产所有权,而代之以不能将资本撤回的投资者所有权——股东权益。

第三章股东权益:谁是治理主体【案例讨论题3 】只有董事长一人参加的股东会议从小到大,不知参加了多少会议,却从未参加过一人会议,不要说参加,连听都没有听说过,然而,一个人开会的咄咄怪事,却在我国股市发生了。

2000年9月11日,一家叫“伊煤B”的上市公司,其举行的股东会议出席的股东就只有1人,创下中国股市(恐怕也是世界股市)股东会议人数的最低纪录。

别看股东只有一个,代表的股权却不少,原来出席者就是公司国有股股东伊煤集团,代表股权20000万股,占总股本的54.64%,因此会议“总表决票数”超过了出席会议股份总数的1/2,“符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

”当然,参加股东会议的自然人远不止1人,包括9名董事、7名监事,还有鉴证律师,全部到会,因此,会议还是开得像模像样。

在惟一的一名股东,也就是现任董事长代表国有股投票时,照样有“一致推举”的一名股东代表(又是董事长,因为除他之外谁也没有资格)、两名监事,担任投票表决的监票和清理工作,自己投票,自己监票,相信又是世界会议史的吉尼斯纪录。

当然,所有议程都是“一言堂”、“一致通过”。

闭起眼睛一想这一切就像是一部讽刺小说。

伊煤B的这次“股东会议”,共有两项议程:一项是给予董事每人每月1000元津贴,给予监事每人每月600元津贴,自己开会给自己津贴,当然无异议;第二项是审议董事会及高管人员年薪报酬的议案,包括基础报酬的效益报酬,也有具体的计算公式和发放方式,毫无疑问,也是百分之百股权一致同意。

相信这两项议程在一个月前董事会开会时已作过认真的讨论,递交股东会议审议只是走走形式而已,谁知一切形式都摆好了,内容只是重复一遍,真可谓“形式”到家了。

伊煤B自1997年8月上市以来,出席股东会议的股东及股东代理人从来就没有超过10人,尽管据去年年报披露股东人数也有4000多人。

如1998年股东年会,出席股东5人,1999年股东年会出席股东3人,这次干脆少到不能再少的1人!显然,公众股东对明知一切都由大股东说了算,自己只是充当摆设的角色,已彻底不感兴趣了。