最新第五章 煤的化学组成复习进程

- 格式:ppt

- 大小:5.53 MB

- 文档页数:108

复习思考题一煤的生成1、煤是由什么形成的?煤是由植物遗体经过生物化学作用和物理化学作用演变而成的沉积有机岩。

2、成煤植物的主要化学组成是什么?它们各自对成煤的贡献如何?(1)碳水化合物(包括纤维素、半纤维素及果胶质)纤维素一般不溶于水,在溶液中能生成胶体,容易水解。

在活的植物中,纤维素对于微生物的作用很稳定,但当植物死亡后,在氧化性条件下,易受微生物作用而分解成CO2、CH4和水。

在泥炭沼泽的酸性介质中,纤维素可以分解为纤维二糖和葡萄糖等简单化合物。

半纤维素:的化学组成和性质与纤维素相近,但比纤维素更易分解或水解为糖类和酸。

果胶:糖的衍生物,呈果冻状。

在生物化学作用下,水解成一系列单糖和糖醛酸。

(2)木质素木本植物的木质素含量高,木质素是具有苯基丙烷芳香结构的高分子聚合物,含甲氧基、羟基等官能团。

木质素的单体以不同的链连接成三度空间的大分子,比纤维素稳定,不易水解,易于保存下来。

在泥炭沼泽中,在水和微生物作用下发生分解,与其他化合物共同作用生成腐植酸类物质,这些物质最终转化成为煤。

所以木质素是植物转变为煤的原始物质中最重要的有机组分(3)蛋白质高等植物中蛋白质含量少;低等植物中蛋白质含量高。

植物死亡后,完全氧化条件下,蛋白质完全分解为气态物质;在泥炭沼泽和湖泊的水中,蛋白质分解成氨基酸、喹啉等含氮化合物,参与成煤作用,但对煤的性质没有决定性的影响。

煤中硫、氮元素的来源之一。

(4)脂类化合物脂肪:属于长链脂肪酸的甘油酯。

高等植物中含量少(1-2%),低等植物含量高(20%左右)。

在生化作用下在酸性或碱性溶液中分解生成脂肪酸和甘油,参与成煤作用。

蜡质:主要是长链脂肪酸与含有24~26个碳原子的高级一元醇形成的脂类,化学性质稳定,不易受细菌分解。

树脂: 树脂是植物生长过程中的分泌物,当植物受伤时,胶状的树脂不断分泌出来保护伤口。

针状植物含树脂较多,低等植物不含树脂。

树脂不溶于有机酸,不易氧化,微生物也不能破坏它,因此能很好地保存在煤中。

第五章煤的化学组成煤的组成极其复杂,是由无机组分和有机组分构成的混合物。

无机组分主要包括黏土和矿物、石英、方解石、石膏、黄铁矿等矿物质和吸附在煤中的水;有机组分主要是由碳、氢、氧、氮、硫等元素构成的复杂的高分子有机化合物的温合物。

一般来说,煤中的无机组分对煤的加工利用是有害的,有机组分是煤的主要组成部分,也是煤炭加工利用的主要对象。

煤中矿物质和有机质的化学成分十分复杂,特别是有机组分的完全分离和鉴定几乎是不可能的。

因此,从分子水平上研究和分析煤的各种组成成分在技术上难以实现。

为了指导煤炭加工利用和研究煤的性质,在实用上通常采用较为简单的办法分析和研究煤的有机组成和无机组成,主要有工业分析、元素分析、灰成分分析和溶剂萃取等。

第一节煤的工业分析工业分析是确定煤化学组成最基本的方法,它是在规定条件下,将煤的组成划分为水分、灰分、挥发分和固定碳四种组分。

工业分析是一种条件实验,除了水分以外,灰分、挥发分和固定碳是煤在测定条件下的转化产物,不是煤中的固有组分,其测定结果依测定条件变化而变化。

为了使测定结果具有可比性,工业分析的测定方法均有严格的标准。

目前我国实施的是《煤的工业分析方法»(GB/T 212-200的。

在该标准中分别规定了水分、灰分、挥发分的测定和固定碳的计算方法。

工业分析虽然简单,但分析结果对于研究煤炭性质、确定煤炭的合理用途以及在煤炭贸易中,具有重要的作用。

一、煤中的水分(一)煤中水分的存在状态水分是煤中的重要组成部分,是煤炭质量的重要指标。

煤中的水分可分为游离水利和化合水。

煤中游离水是指与煤呈物理态结合的水,它吸附在煤的外表面和内部孔隙中。

因此,煤的颗粒越细、内部孔隙越发达,煤中吸附的水分就越高。

煤中的游离水分可分为两类,即在常温的大气中易失去的水分和不易失去的水分。

前者吸附在煤粒的外表面和较大的毛细孔隙中,称为外在水分,用M f表示;后者则存在于较小的孔隙中,称为内在水分,用M inh表示。

第二章煤的生成一、腐植煤的成煤作用过程1、从植物死亡,堆积到转变为煤经过一系列复杂的演变过程,此过程称为成煤作用。

成煤作用可划分为两个阶段:即泥炭化作用和煤化作用。

(1)泥炭化作用:高等植物残骸在泥炭沼泽中,经过生物化学和地球化学作用演变成泥炭的过程。

(2)煤化作用:泥炭在以温度和压力为主的作用下变化为煤的过程。

2、煤化作用包括成岩作用和变质作用两个连续的过程。

在温度和压力影响下,泥炭进一步变为褐煤(成岩作用),再由褐煤变为烟煤和无烟煤(变质作用)。

褐煤影响煤变质的因素主要有温度、压力和时间。

第三章煤岩学一、煤岩学研究方法分为宏观研究法和微观研究法。

宏观方法:肉眼或放大镜观察;微观方法:用显微镜研究;二、煤的显微组分,按其成因和工艺性质的不同可分为镜质组、壳质组、惰性组三大类,研究煤结构时一般采用镜质组作为研究对象。

第四章煤的结构一、煤的结构包括大分子结构和物理空间结构。

1、煤大分子结构:多个相似的“基本结构单元”通过桥键连接而成的,这种基本结构单元分为分规则和不规则两部分。

(1)规则部分由几个或十几个苯环、脂环、氢化芳香环及杂环(含氮、氧、硫等元素)缩聚而成,称为基本结构单元的核或芳香核。

(2)不规则部分是连接在核周围的烷基侧链和各种官能团(含氧、硫、氮官能团);含氧官能团:羟基、羧基、羰基、甲氧基、醚键;含硫官能团:硫醇、硫醚、二硫醚、硫醌、杂环醚;含氮官能团:六元杂环、吡啶环、喹啉环;2、煤结构模型的分为化学结构模型和物理结构模型。

化学结构模型:Fuchs Given、Wiser、本田、Shinn结构模型等;物理结构模型:Hirsch模型、交联模型、两相模型、单相模型;二、煤大分子结构的现代概念1、煤是三维空间高度交联的非晶质的高分子缩聚物;2、结构单元的核心是缩合芳香核;3、结构单元的周边有不规则部分;4、结构单元之间由桥键连接;5、氧、氮、硫的存在形式;6、低分子化合物;7、煤化程度对煤结构的影响第五章煤的工业分析和元素分析一、煤是由无机组分和有机组分组成。

三.凝胶化作用(一)概念与条件:1.概念:凝胶化作用:指植物的主要组成部分在泥炭化过程中经过生物化学变化和物理化学变化,形成以腐植酸和沥青质为主的要成分的胶体物质(凝胶和溶胶)的过程。

2.条件:凝胶化作用的条件:①较为停滞的、不太深的覆水条件下,②弱氧化至还原环境,在③厌氧细菌的参与.植物的木质纤维组织一方面进行生物化学变化,一方面进行胶体化学变化,二者同时发生和进行导致物质成分和物理结构两方面都发生变化。

3.凝胶化作用进行的强烈程度不同的结果:产生了形态和结构不同的凝胶化物质:(1)煤的细胞结构不同:如果植物组织的细胞壁在变化过程中只发生了微弱的膨胀,则植物的细胞组织仍能保持规则的排列(在横截面上还常显示清楚的年轮),细胞腔明显。

反之则不明显。

(2)形成的显微组分不同:凝胶化作用的程度不同,产生的凝胶化物质的结构和形态亦不同,再经过煤化作用的转化,则形成不同的显微组分。

四、丝炭化作用1.概念:植物物质所受的氧化分解、脱水、脱氢及增碳化过程称为丝炭化作用。

2.物质:丝炭化物质和凝胶化物质一样,主要也是由植物的木质纤维组织转变而形成的;从有机组成来看主要也是植物细胞壁中的木质素和纤维素.3.形成环境:①沼泽覆水程度发生变化;②沼泽表面变得比较干燥,氧的供应较为充分;③氧化过程中有机物在微生物参与下由于失去被氧化的原子团而脱氢、脱水,碳含量相对地增加.1.残植化作用的概念当泥炭化过程中水介质流通较畅,长期有新鲜氧供给的条件下,凝胶化作用和丝炭化作用的产物被充分分解破坏,并被流水带走,稳定组分大量集中的过程称为残植化作用。

可以认为残植化作用是泥炭化作用中的一种特殊情况。

2.形成的的环境和条件(1)泥炭沼泽是开放型的,水介质具有流动特性;(2)长期有新鲜氧供应,发生氧化作用;(3)泥炭化形成的物质一部分被带走,稳定组分聚集.3.在煤层中的分布(1)整个煤层或者分层或者煤岩条带通过镜下研究,有时发现煤层的某些分层甚至整个煤层中稳定组的成分特别富集,角质体、木栓体、树脂体等物质有时可达到90%以上。

绪论(xùlùn)煤化学(huàxué)的概念:煤化学是研究煤的生成(shēnɡ chénɡ)、组成、结构、性质、分类以及他们之间的相互关系的科学。

煤的主要用途:燃烧、炼焦、气化、低温(dīwēn)干馏、加氢液化以及其他深加工产品等。

煤炭的产量逐年(zhúnián)增加的原因:钢材、水泥、焦炭、电力、电解铝。

CCT(洁净煤技术)是指在煤炭开采、加工、转化、利用的过程中减少污染和提高效率的新技术的总称。

主要包括①煤炭开采②煤炭加工③煤炭燃烧④煤炭转化⑤污染物排放控制与废弃物处理第一章煤的生成煤的定义:煤是植物遗体经过生物化学作用,又经过物理化学的作用而转变成的沉积有机矿产。

我国的主要聚煤期:新生代中生代古生代(晚古生代、早古生代)植物的有机族可以分为四类1、糖类以及衍生物(碳水化合物)2、木质素3、蛋白质4、脂类化合物(包括脂肪、树脂、蜡质、角质、和孢粉质)成煤环境1、首先需要大量的植物的持续繁衍2、其次是植物遗体不致全部被氧化分解3、地质作用的配合煤炭的成因类型:根据形成的物质基础而划分的煤炭的类型称为成因类型。

主要是:腐植煤、腐泥煤、残植煤、腐植腐泥煤。

煤炭的成煤过程:植物——泥炭——褐煤——烟煤、无烟煤泥炭化煤化作用泥炭的有机组成主要包括:1、腐植酸 2、沥青质 3、未分解或未完全分解的纤维素、半纤维素、果胶质和木质素 4、变化不多的壳质组,如角质膜和孢粉等变质作用因素:影响变质作用的因素主要有温度、压力和时间第二章煤的工业分析和元素分析煤的的组成及其复杂,是由无机组成和有机组成构成的混合物。

无机组成主要包括黏土矿、石英、方解石、石膏、黄铁矿等矿物质和吸附在煤中的水;有机组分主要是由C、H、O、N、S等元素构成的复杂高分子有机化合物的混合物。

工业分析是确定煤化学组组成的最基本方法,他是在规定的条件下,将煤的组分分为水分、灰分、挥发分、固定碳。

煤的组成高中化学煤是一种重要的自然能源,也是人类历史上最为重要的能源之一。

煤的化学组成可以追溯到地球上古生命的演变。

煤的组成一直是化学家和科学家们研究的重要课题,也是高中化学课程重要的知识内容之一。

煤是一种复杂的有机物质,它的组成取决于植物物质和化石燃料的演化。

一般煤中都含有氢、碳和氧,并且还有微量的其他元素,比如硫、氯、氮、磷等等。

大部分煤都以CHO含水物质为主,即碳氢含水物质,而ODF(全氢质)煤更为常见,ODF煤的主要成分是由一种碳氢合物(一种有机物)所组成的,这个有机物中含有相当大量氢,也就是说,ODF燃煤含有大量的氢。

在化学反应过程中,可以将煤拆分成多种不同的化学物质,比如二氧化碳、一氧化碳、尿素、石油醚、碳氢化合物、二氧化硫、水和氢等等。

而这些化学物质拆分出来后,又可以用于燃料、能源和化学原料制造等等。

在煤的化学构成方面,经过近十几年来不断改进,现在存在着许多不同的类型的煤种。

比如白煤、烟煤、无烟煤等等。

每种煤的组成都不一样,煤的组成因素对于煤的性能也有着至关重要的影响。

关于煤的组成,高中化学课程在简介方面都以原理为主,但细节层次上多关注了燃料煤的组成,比如煤中的氢、碳、氧这三种元素,还有煤中微量元素的组成等等。

高中化学课程中涉及到煤的组成,既可以简介核心原理,也可以在细节层次上进行更深入的详尽讨论。

比如它的燃烧性能,氧化反应、酸雨、灰化反应等等,以及延存热、热效应等等。

此外,学习煤的组成有助于我们更好地理解煤的物理与化学性质,并有助于我们增加了自然资源的利用率,更好地应对能源危机。

综上所述,煤的组成是高中化学课程的重要知识内容,学习煤的组成有助于我们更好地理解煤的物理与化学性质,并有助于我们增加了自然资源的利用率,更好地应对能源危机。

并且,这也是更好地保护环境、减少空气污染,改善能源利用率的重要步骤。

煤化工工艺学复习重点绪论1.煤化工:以煤为原料经过化学加工使煤转化为气体、液体、固体燃料和化学品的过程。

2.煤化工包括炼焦化学工业、煤气工业、煤制人造石油工业、煤制化学品工业以及其他煤加工制品工业等。

3.煤化工包括煤的干馏(含炼焦和低温干馏)、气化、液化和合成化学品等。

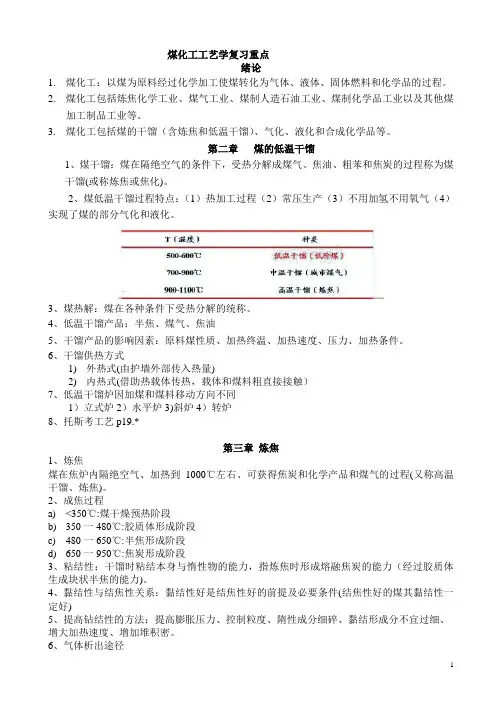

第二章煤的低温干馏1、煤干馏:煤在隔绝空气的条件下,受热分解成煤气、焦油、粗苯和焦炭的过程称为煤干馏(或称炼焦或焦化)。

2、煤低温干馏过程特点:(1)热加工过程(2)常压生产(3)不用加氢不用氧气(4)实现了煤的部分气化和液化。

3、煤热解:煤在各种条件下受热分解的统称。

4、低温干馏产品:半焦、煤气、焦油5、干馏产品的影响因素:原料煤性质、加热终温、加热速度、压力、加热条件。

6、干馏供热方式1)外热式(由护墙外部传入热量)2)内热式(借助热载体传热,载体和煤料粗直接接触)7、低温干馏炉因加煤和煤料移动方向不同1)立式炉2)水平炉3)斜炉4)转炉8、托斯考工艺p19.*第三章炼焦1、炼焦煤在焦炉内隔绝空气、加热到1000℃左右、可获得焦炭和化学产品和煤气的过程(又称高温干馏、炼焦)。

2、成焦过程a)<350℃:煤干燥预热阶段b)350一480℃:胶质体形成阶段c)480一650℃:半焦形成阶段d)650一950℃:焦炭形成阶段3、粘结性:干馏时粘结本身与惰性物的能力,指炼焦时形成熔融焦炭的能力(经过胶质体生成块状半焦的能力)。

4、黏结性与结焦性关系:黏结性好是结焦性好的前提及必要条件(结焦性好的煤其黏结性一定好)5、提高钻结性的方法:提高膨胀压力、控制粒度、隋性成分细碎、黏结形成分不宜过细、增大加热速度、增加堆积密。

6、气体析出途径(1)里行气(10%左右)①形成与两胶质体之间,不可能横穿过胶质体,只能上行进入炉顶空间,这部分气本称为里行气。

②没有经历二次解热作用;含大量水蒸气,含煤一次热解产物〔主要CH4及其同系物,还有H2, CO2, CO及不饱和烃等)(2)外行气(90%左右)①产生胶质体外侧〔由于胶质体固化和半焦热解产生大量气态产物)沿焦饼裂缝及炉墙与焦饼间隙进入炉顶空间,此部分气体称外行气②经过高温炼焦用煤区,经二次热解作用,二次热解产物〔主要H2,及少量CH4)7、炼焦用煤主要有气煤、肥煤、焦煤、瘦煤,及中间过渡性牌号煤。

1.成煤的条件答:(1)物质条件主要是成煤的原始植物,包括高等植物和低等植物,植物遗体大量堆积是成煤的物质条件.(2) 煤的形成堆积条件或环境条件泥炭沼泽:常年积水,极其潮湿,内有大量植物生长、堆积,植物死亡后遗体被沼泽水覆盖,与氧呈半隔绝状态,使植物遗体不至于完全氧化分解,经生物化学作用形成泥炭.泥炭沼泽的形成取决于古植物、古气候、古地理和大地构造4个条件.(3) 煤的形成温度和压力条件温度和压力决定于埋藏深度.成煤应有一定的埋藏深度.煤化程度是煤受热温度和持续时间的函数.温度越高,变质作用的速度越快.(4)时间条件漫长的地质年代[宙、代、纪、世、期]一般需要几千万到几亿年的时间(5) 煤的形成地质条件也是必不可缺的.地壳运动.2.成煤作用过程?泥炭化作用?煤化作用?答:成煤过程大致可分为泥炭化作用阶段和煤化作用阶段。

(1)泥炭化作用阶段。

高等植物残骸在泥炭沼泽中,经过生物化学和地球化学作用演变成泥炭的过程。

在这个过程中,植物所有的有机组分和泥炭沼泽中的微生物都参加了成煤作用。

泥炭沼泽的聚积环境,如沼泽水体的含盐度、氧化还原电位和酸碱度,对泥炭的成分和性质有很大影响,甚至影响煤的猫结性、含硫量和煤焦油产率等。

(2)煤化作用阶段。

在地下深部的温度和压力的长时间作用下,泥炭向褐煤、烟煤、无烟煤演化的过程。

在这一过程中,煤的分子结构,元素组成,化学、物理和工艺性质不断发生变化,煤化作用逐步加深。

根据化学作用类型和主要影响因素.煤化作用阶段包括成岩作用和变质作用两个连续的过程。

1)成岩作用。

煤的成岩作用使泥炭转变为褐煤。

当泥炭被其他沉积物覆盖后或处在泥炭层深部时,生物化学作用逐渐减弱以至停止。

泥炭在上覆沉积物的压力下,发生了压紧、失水、胶体老化和固结等一系列变化,疏松的泥炭转变为结构致密的褐煤。

压力和时间是在这个阶段起主导作用的因素。

泥炭转变成褐煤后,碳含量增加,氧和氢含量逐渐降低。

2)变质作用。

煤的变质作用使褐煤向烟煤、无烟煤演化,也可能进一步变质,形成石墨。

煤化学必备知识目录1. 煤的起源与成因 (2)1.1 煤系沉积物 (3)1.2 煤炭的形成过程 (4)1.3 煤炭的主要类型及分类 (5)1.4 煤炭的化学组成与特性 (6)2. 煤炭的物理性质 (7)2.1 形态、颜色与质地 (8)2.2 数量及通货属性 (9)2.3 密度、比重及浮力 (10)2.4 挥发分、灰分、固定碳与水分含量 (11)3. 煤炭的化学性质 (12)3.1 煤炭化学成分 (14)3.2 煤炭的燃烧特性 (15)3.3 煤炭与氧的反应 (16)3.4 煤炭与水蒸气的反应 (17)4. 煤化工发展现状与展望 (18)4.1 煤化工的主要产品 (20)4.2 煤化工生产技术发展趋势 (21)4.3 煤化工与环境保护 (22)4.4 煤化工产业未来发展展望 (24)5. 煤炭处理与利用技术 (25)5.1 煤炭的洗选和加气 (26)5.2 煤炭的焙烧 (27)5.3 液化煤和气化煤 (28)5.4 煤基材料生产 (30)1. 煤的起源与成因煤作为一种化石燃料,蕴含着丰富的历史与科学信息,其成因与地质演化密切相关。

煤的形成始于复杂的生物质碎片沉积,这些碎片集中在特定的地理环境——如河岸、湖床和浅海区域。

这些生物质可能包括死亡的植物材料、藻类、细菌以及其他添加到地质碳循环中的有机物质。

这些生物质体在非氧化环境中被沉积物掩埋,随着时间的推移,这些层次随持续的沉积作用而逐渐增长,形成巨大的沉积物。

随着深度增加,地层稳定地承受越来越大的压力,同时地温也在提升。

在一定温度和压力作用下,预设生物学和生物化学过程向化学与微生物学过程转变,参与生物质开始经历复杂的转化过程,这个过程通常被称为“成岩作用”,持续时间大约从几百万年到数亿年不等,具体情况则取决于所处地形的埋藏条件和地质作用。

最终,在极高的温度和压力下,生物存款变形和交联,生成复杂的多环芳香烃化合物,导致煤的全面形成。

据估计,典型煤层需要经过数百万至数亿年的地质年代才能够形成。

煤岩与煤化学复习总结一、植物演化与成煤作用的关系(书中5到8页)成煤作用:从植物死亡堆积到形成煤炭的过程。

①腐泥化(泥炭化)阶段:主要发生于地表的泥炭沼泽、湖泊及浅海滨岸地带,主要作用:菌解作用(表生的生物地球化学作用)结果:使低等植物转变为腐泥,高等植物则形成泥炭。

②煤化作用阶段:泥炭由于地层沉降等原因被沉积物覆盖掩埋于地下深处经成岩作用,即煤在温度、压力条件下进一步转化的物理化学作用,使碳的含量进一步增加,成为褐煤;其后有的经历变质作用阶段,是褐煤受高温高压的影响而变为烟煤和无烟煤的过程。

二、世界和中国最重要聚煤期;石炭-二叠纪是全世界范围内最重要的聚煤时期,地势比较平坦,植物繁盛,聚煤作用强,为第一大聚煤时期侏罗纪(2.05亿年前)和早白垩世是(0.65亿年前)被认为是世界上第二个重要的聚煤期。

在我国,侏罗纪被认为是最重要的聚煤时期,特别是我国西部地区,侏罗纪煤炭储量占我国煤炭总储量的60%左右。

被子植物成为 0.23~0.65亿年间(第三纪)的聚煤的主要物质来源。

这个时期被称为世界上第三个聚煤时期。

三、植物的组成和化学性质;根:植物进化过程中适应陆生条件所形成的一种器官,具有吸收、支持、合成和贮藏的功能。

其主要功能:从土壤中吸收水、二氧化碳和无机盐类(硫酸盐、硝酸盐、磷酸盐),以及钾钙镁等离子而转化为植物生存所必需的物质。

茎:主要功能是将水分、无机盐和有机盐类和有机营养物质运送到植物体的各个部分,同时又支持枝叶花果有利于进行光合作用、开花、传粉及果实和种子的散布,此外,还有贮藏养料的功能。

叶:主要功能是光合作用和蒸腾作用,他们都是植物赖以生存所必需的。

光合作用是绿色植物的叶片,在阳光下利用二氧化碳和水合成有机质,并放出氧气的过程,因此形成了大气中碳循环的重要途径。

(1)碳水化合物(2)木质素:(3)蛋白质:(4)脂类化合物低等植物主要组成:碳水化合物、蛋白质。

脂肪含量较高。

高等植物主要组成:纤维素、半纤维素、木质素为主。