兵车行公开课

- 格式:ppt

- 大小:297.50 KB

- 文档页数:14

《兵车行》教案教学教案一、教学目标1. 知识与技能:(1)能够理解并背诵《兵车行》全文;(2)了解作者杜甫的生平和创作背景;(3)分析并掌握诗歌中的修辞手法和表现手法。

2. 过程与方法:(1)通过自主学习、合作探讨的方式,深入理解诗歌的主题思想;(2)学会欣赏古典诗歌,提高审美情趣。

3. 情感态度与价值观:(1)感受作者对战争和人民的关爱,培养爱国情怀;(2)学会关注社会,关爱民生,培养社会责任感。

二、教学重点、难点重点:1. 《兵车行》诗歌的背诵与理解;2. 诗歌中的修辞手法和表现手法分析。

难点:1. 诗歌中历史背景和战争场景的理解;2. 诗歌主题思想的深入探讨。

三、教学过程1. 导入新课(1)介绍作者杜甫的生平和创作背景;(2)激发学生学习兴趣,引导学生进入诗歌情境。

2. 自主学习(1)让学生自主阅读《兵车行》,理解诗歌内容;(2)让学生分析诗歌中的修辞手法和表现手法。

3. 合作探讨(1)分组讨论,深入理解诗歌主题思想;(2)分享讨论成果,进行全班交流。

4. 诗歌欣赏(1)引导学生欣赏诗歌的语言美、情感美;(2)激发学生对古典诗歌的热爱。

5. 课堂小结总结本节课的学习内容,强调重点知识点。

四、课后作业1. 背诵《兵车行》;2. 结合诗歌内容,分析作者的创作背景和主题思想;五、教学评价1. 课堂表现:观察学生在课堂上的参与程度、提问回答等情况,了解学生的学习状态;2. 作业完成情况:检查学生背诵和作业完成情况,评估学生的学习效果;3. 读后感质量:评估学生在课后作业中对诗歌主题思想的把握和表达能力。

六、教学策略1. 采用问题驱动法,引导学生提出问题并自主探究,激发学生学习兴趣。

2. 利用图片、音乐等辅助教学手段,帮助学生形象直观地理解诗歌内容。

3. 采用对比分析法,让学生分析《兵车行》与其他战争题材诗歌的异同,提高学生的鉴赏能力。

七、教学方法1. 讲授法:讲解诗歌背景、诗意、修辞手法等,为学生提供知识基础。

公开课教案- 兵车行教学目标:1. 了解《兵车行》这首古诗的作者、创作背景和意义;2. 学习古诗《兵车行》的具体内容和结构特点;3. 培养学生欣赏古诗、理解古诗的能力;4. 提高学生的诗歌朗诵和解读能力。

教学重点:1. 掌握古诗《兵车行》的具体内容;2. 理解古诗的意义和背景;3. 学会朗读和解读古诗。

教学难点:1. 理解古诗中深层次的意义;2. 运用音韵和语言特点来朗读古诗。

教学过程:一、课堂导入老师向学生介绍《兵车行》这首古诗的作者、创作背景,并简要说明该诗的意义和价值。

二、学习古诗内容1. 学生阅读《兵车行》的原文,并结合课文讲解古诗的内容和结构特点;2. 学生分组讨论古诗的意义和形式,然后向全班汇报。

三、诗歌朗诵1. 学生结合所学习的知识,进行《兵车行》的朗诵,注意把握古诗的韵律和语言特点;2. 每组选派一名代表进行现场朗诵,全班同学进行评价和点评。

四、课文解读1. 老师对《兵车行》的意义进行深入讲解,引导学生从多角度去理解这首古诗;2. 学生展开讨论,分享各自对古诗的理解和感悟。

五、课堂总结老师对本堂课的教学内容进行总结,并强调学生需要继续用心学习和欣赏古诗,提高自己的诗歌解读和朗诵能力。

六、课后作业学生根据所学内容,写一篇《兵车行》的解读文章,表达自己对这首古诗的理解和感悟。

通过本节公开课的教学,相信学生对《兵车行》这首古诗的了解会更加深入,同时也能够培养学生对古诗的兴趣和欣赏能力,提高他们的文学素养和表达能力。

愿学生在学习古诗的过程中,收获知识的同时,也收获感悟和成长。

《兵车行》教学设计教学目标:1.学生自己查阅资料了解作者杜甫及有关背景知识;2.教师引导学生初读全诗,在疏通诗意、理清人物事件关系的基础上,把握基调;3.再读诗作,品味语言探究深意;4.选择角度描摹形象。

教学重、难点:1.朗读诗作掌握诗意;2.品味语言探究深意;3.选择角度描摹形象。

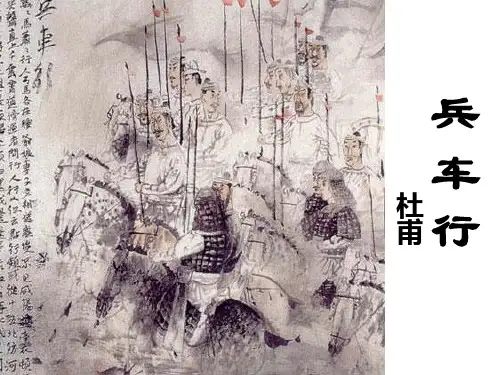

教学方法:朗读理解法,质疑探究法教学时数:1课时课文分析:《兵车行》是历史上社会现实的真实记录。

“诗圣”杜甫通过征夫出征、家人送别的凄惨场面与征夫的对话,真实地再现了唐王朝“边庭流血成海水,武皇开边意未已”的社会现实,揭露了唐代长期的拓边战争给边疆少数民族和广大中原地区人民所带来的深重灾难,表达了诗人对百姓的深切同情和对国势的深深忧虑。

教学时引导学生能“知人论世”,联系作品的时代背景和社会环境,理解作品的内容价值;联系已知(《石壕吏》《闻官军收河南河北》《茅屋为秋风所破歌》《登高》等诗)感受诗境,品味语言探究深意;质疑激趣,探究细节;针对学生课前预习和自主学习实践情况,拟以诵读为出发点,侧重质疑探究,以细节为突破口,玩味文本内涵。

因此,结合“课标”精神,确定本诗教学目标及重、难点详述如上。

教学过程:一、展示图片造氛围(幻灯出示几幅战争照片)师:同学们,看到这几幅画面,你作何感想呢?生……师:战争摧毁了人们的家园,夺走了人民的生命。

战争是黑色的,战争是残酷的。

今天,就让我们追溯历史,回归唐朝,看看杜甫笔下描写的战争带给老百姓怎样的生离死别吧!课前要求你们自己查阅资料,了解作者杜甫及有关背景知识;并且初读全诗,理清人物、事件等关系;这节课我们主要体味诗的低沉,压抑,怨愤的朗读基调和沉郁顿挫的风格。

重点品味语言,探究诗作深刻的内涵。

二、指导诵读解诗意师:谁先有感情的朗读这首诗?生:有感情的朗读。

(教师和学生评价)师:范读或听录音,说说你对全诗的感情基调有何感受?生:(作答并评价)(低沉,压抑,怨愤)师:理清全诗人物、主要事件。

《兵车行》精细优质公开课赛教获奖教案教学设计[教学目的]1.体会杜甫诗歌的沉郁风格2.反复诵读,在诵读中体会杜诗的形式美与内容美[教学重点]同上[教学设想]1.学习《兵车行》,要在反复吟诵的基础上,把重点放在研究杜甫诗歌章法严密、整齐之中又有变化的特点上,以利于学生今后自读杜诗。

2.在层次划分、理解内容的基础上记忆,才能达到最好的效果。

[课时安排]2课时[教学过程]一、导入课文“暮投石壕村,有吏夜捉人”,杜甫的的诗句至今还依然索绕在我们的脑海中,这是杜甫在安史之乱后写的《三吏》中的一篇。

杜甫一生写过不少以战争为题材的诗。

今天,我们来读他在天宝年间目睹统治者穷兵黩武,大肆征兵,造成“行者愁怨,父母妻子送之,所在哭声震野”的凄惨景象而写的为人民呼喊的杰作《兵车行》。

二、预读课文㈠作者简介(学生做答,教师补充)杜甫是我国文学史上最伟大的政治诗人。

关心社会时事,关心国家大计,在诗人说来是一种不可阻止的、自觉的要求。

诗,在杜甫的手里,不仅是抒发感情、摹写物象的工具,而且也是干预时事、指责国政乃至评论军事策略的手段。

(《中国文学史》,中国社会科学院文学研究所中国文学史编写组,人民文学出版社,1982年版,403页)?㈡诵读提示这首诗属于歌行体。

歌行体的诗长于叙事,且多含感叹之意,而这首诗旨在揭露当时的最高统治集团连年发动“开边”战争,而使人民深受其害,诗人的情绪显然已超出感叹而变为怨愤,这是全诗的基调。

必须始终把握住这个基调,才能读好这首诗。

下面谈几点意见供参考:1?第一段写亲人送别出征战士,这是诗人亲眼所见,要表达出诗人“穷年忧黎元,叹息肠内热”(《自京赴奉先县咏怀五百字》)的感情,声音要沉重一些。

前四句可用平调读,最后两句当用升调读——这是本段的高潮点,诗人的怨愤之情初现。

2?第二段开头两句是诗意转换处,可以读得平缓些,声音稍稍放低,但“点行频”三字为下文叙事总纲,须重读。

以下直至结尾皆用“行人”口气读,但其中的抒情语字字都融合着诗人的感情,要跟叙事语区别开来。

兵车行(教师中心稿)教案教学设计一、教学目标1. 知识与技能:(1)能够正确地朗读和背诵《兵车行》;(2)理解《兵车行》的创作背景、内容主旨和艺术特色;(3)分析诗中的修辞手法,体会诗歌的美感。

2. 过程与方法:(1)通过自主学习、合作探讨的方式,深入解读《兵车行》;(2)学会欣赏古典诗歌,提高审美情趣;(3)培养学生的文学鉴赏能力和批判性思维。

3. 情感态度与价值观:(1)感受诗人对战争的厌恶和对和平的向往;(2)理解战争给人民带来的苦难,增强维护和平的意识;(3)树立正确的价值观,关注人类命运。

二、教学重点、难点1. 教学重点:(1)熟读并背诵《兵车行》;(2)理解《兵车行》的创作背景、内容主旨和艺术特色;(3)分析诗中的修辞手法,体会诗歌的美感。

2. 教学难点:(1)诗中historical 和cultural references 的理解;(2)诗中plex poetic devices 的运用和解读。

三、教学过程1. 导入新课:(1)简要介绍《兵车行》的创作背景;(2)激发学生学习兴趣,引导学生进入诗歌情境。

2. 自主学习:(1)让学生自主朗读《兵车行》,感受诗歌的韵律和情感;(2)让学生结合注释,理解诗歌内容,体会诗人的情感。

3. 合作探讨:(1)分组讨论,分析诗中的修辞手法,如比喻、拟人等;(2)分享讨论成果,进行全班交流。

4. 诗歌欣赏:(1)引导学生关注诗中的美的元素,如韵律、意象等;(2)培养学生欣赏古典诗歌的能力,提高审美情趣。

5. 情感教育:(1)引导学生体会诗人对战争的厌恶和对和平的向往;(2)教育学生关注战争给人民带来的苦难,树立维护和平的意识。

四、作业布置1. 熟读并背诵《兵车行》;3. 结合自己的生活经验,谈谈对战争与和平的理解。

五、教学反思通过本节课的教学,总结自己在教学过程中的优点和不足,如:1. 是否充分调动了学生的学习积极性,使其积极参与课堂讨论;2. 是否有效地引导学生理解诗中的修辞手法,提高了学生的鉴赏能力;3. 是否在情感教育方面达到了预期的效果,使学生关注战争与和平。

《兵车行》公开课教案第一部分[教学目标]1、了解杜甫生平及诗歌创作特点。

2、理解《兵车行》的主旨及其表现手法。

3、了解写作背景,赏析并积累名句。

(目的感悟文章主旨,升华思想情感)4、通过朗读和背诵,体会作者忧国忧民的博大胸怀。

[教学重点]培养学生对古诗文的阅读能力,体会杜甫诗歌沉郁顿挫的风格。

[教学难点]理解杜甫诗歌艺术风格及深沉的思想情感。

[教学方法]诵读法、鉴赏法[教学过程]第二部分自主性学习温故部分:回顾补充所学杜甫诗句(1),恨别鸟惊心。

(《春望》)(2)安得广厦千万间,(《茅屋为秋风所破歌》)(3),百年多病独登台(《登高》)(4)出师未捷身先死,。

(《蜀相》)知新部分:阅读杜甫生平材料,勾画如下信息:①三吏三别②本文写作背景杜甫(712---770),字子美,我国唐代伟大的现实主义诗人,一生写诗一千四百多首。

生于河南巩县(今河南省巩县),远祖为晋代功名显赫的杜预,是唐初诗人杜审言的孙子。

因曾居长安城南少陵附近,故自称少陵野老,世称杜少陵。

唐肃宗时,官左拾遗。

后入蜀,友人严武推荐他做剑南节度府参谋,加检校工部员外郎。

故后世又称他杜拾遗、杜工部。

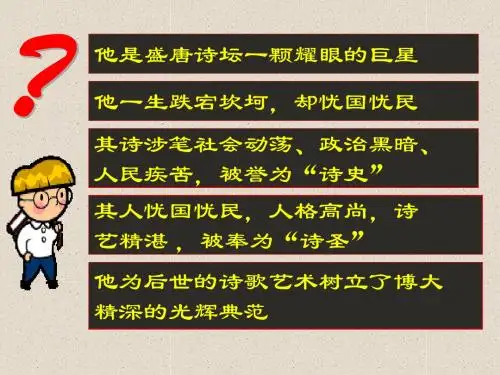

子美生活在唐朝由盛转衰的历史时期,其诗多涉笔社会动荡、政治黑暗、人民疾苦,被誉为「诗史」。

其代表性作品有“三吏三别”分别为《潼关吏》《新安吏》《石壕吏》《》《无家别》《新婚别》《垂老别》其人忧国忧民,人格高尚,诗艺精湛,被奉为「诗圣」。

关于《兵车行》:《资治通鉴〃唐纪三十二》里有生动的记载:人闻云南多瘴疠,未战,士卒死者什八九,莫肯应募。

杨国忠(时任宰相)遣御史分道捕人,连枷送诣军所……于是行者愁怨,父母妻子送之,所在哭声振野。

另见第8页课下注释5预习部分:初读课文,完成1、给下列语句中加点字标上汉语拼音车辚辚()耶娘妻子( )干云霄( )生荆杞()声啾啾( ) 生男恶( )陇亩( )2、解释下列加点字的含义行人弓箭各在腰( )役夫敢申恨() 武皇开边意未已() 纵有健妇把锄( )耶娘妻子走相送()信知生男恶( )3、《兵车行》描述了什么内容?4、文章中哪些句子让你印象深刻,请写出三句加以品析。

《兵车行》一等奖说课稿《《兵车行》一等奖说课稿》这是优秀的说课稿文章,希望可以对您的学习工作中带来帮助!1、《兵车行》一等奖说课稿一、教材地位及学情分析。

新课标要求学生精读一定数量的优秀古代散文和诗词曲作品,教师应激发学生诵读的兴趣,培养学生的诵读的习惯。

而且,唐诗是我国传统文学的瑰宝,代表着中国古典诗歌的最高成就。

诵读唐诗对于提高学生的审美情趣有着重要的意义。

然而,随着时代的变迁,因为其审美上的理解难度使歌越来越成为少数人的艺术。

尤其是对于青年学生来说,在喧嚣浮躁的文化背景下,诵读鉴赏唐诗确实需要教师兴趣的激发。

本学期第四单元精选了唐代两大创作高峰李白和杜甫的几篇作品,我希望以此为契机激发学生研读唐诗的兴趣。

“行”是乐府歌曲的一种体裁。

杜甫的《兵车行》没有沿用古题,而是缘事而发,即事名篇,自创新题,运用乐府民歌的形式,深刻地反映了人民的苦难生活。

《兵车行》是杜诗名篇,为历代推崇。

它揭露了唐玄宗长期以来的穷兵黩武,连年征战,给人民造成了巨大的灾难,具有深刻的思想内容。

在艺术上也很突出。

首先是寓情于叙事之中。

有的学生说本能的不喜欢这个总是郁闷的老诗人,总觉得读他的诗缺少激情,不想读李白那么酣畅淋漓。

基于学生的情况,我觉得应该补充作者的背景知识,从时代背景,个人性格,人生经历几个角度,使学生对杜甫初步了解,期望建立起学生对杜甫的尊重和敬仰,从作者出发激起学生的读诗兴趣。

在本文的教学中,我希望通过他的诗歌使学生能够触摸到这位这位怀着深广的忧愤的诗人,体会他的浓厚的忧国忧民的感情。

在这篇文章的教学中,基于以上原因我比较详细的介绍了作者,在处理写作背景时,我就弱化了,只是给了学生一个时代的前提,毕竟理解文章一定要放在特定的历史文化背景下,但是关于安史之乱,学生历史课已经讲的很详细了,他们能够基本把握当时的背景。

这样既避免了教学的重复,又节约了宝贵的课时,同时把学生的注意力更多的集中在了诗歌鉴赏本身。

同时,为了保护学生出初读课文的自我体验,我准备把对于背景的介绍放在朗读课文之后,给出时代背景之后,再读课文,让学生谈谈体会,引导学生学会在时代背景下分析作品。

《兵车行》导学案学习目标:知识与能力目标:培样学生在诵读中感受形象、再造形象的能力,领会诗歌中语句的含义。

提高过程与方法目标:通过自主、合作、探究的学习方式,提高学生鉴赏诗歌的能力。

情感态度价值观目标:理清课文思路,了解统治者连年用兵给人民带来的深重苦难,体会诗人忧国忧民的思想感情。

课前预习案一、资料助学:1、《兵车行》在体裁上有什么新的特点?提示:“行”是古代诗歌中的一种文体。

乐府诗中诗题称“歌”或“行”的很多。

这种诗体,音节、格律比较自由,形式多用五言、七言或杂言的古体,富于变化。

古代有“从军行”的乐府旧题,但杜甫却自拟乐府新题创作《兵车行》,继承并革新了乐府民歌体。

为了表达感情的需要,杜甫不采用绝句、律诗那种格律严整的形式,而选用了灵活多变的句式,或三言,或五言,或七言,节奏疾徐顿挫,极富表现力。

2、走进作者(根据《精讲精练》第5页完成填空)明确:杜甫,字( ),曾居长安城南少陵以西,自称(),世称()()。

出生于巩县,唐代()主义诗人。

曾漫游各地,寓居长安十年,“安史之乱”被俘,逃出后任左拾遗,后弃官移家成都,筑草堂于浣花溪畔,世称浣花草堂。

其作品显示了唐由盛转的历史过程,风格沉郁顿挫,被称为“()”。

杜甫曾任检校工部员外郎,故其诗集称《杜工部诗集》。

代表作《自京赴奉先县咏五百字》以及组诗“三吏”《》《》《》、“三别”《》《》《》。

所谓“沉郁”,主要表现为意境开阔壮大、感情深沉苍凉;所谓“顿挫”,主要表现为语言和韵律屈折有力,而不是平滑流利或任情奔放。

形成这种特点的根本原因,是杜甫诗歌所要表达的人生情感非常强烈,而同时这种情感又受到理性的节制。

他的思虑常常很复杂、心情常常很矛盾,所以他需要找到恰当和适度的表达方法。

这样,使得诗中的情感之流成为有力度而受控制的涌动。

(3)了解创作背景(见《精讲精练》第6页)二、基础知识。

(1)给下面加点字注音。

车辚辚,马萧萧()()哭声直上干云霄()归来头白还戍边()千村万落生荆杞()()(2)解释下面加点词。