合成氨实验室制法

- 格式:doc

- 大小:73.00 KB

- 文档页数:4

制氨气的化学方程式

制取氨气有实验室制氨和工业制氨

一、实验室制取氨气的方程式

反应方程式:2NH4Cl+Ca(OH)2===2NH3↑+2H2O+CaCl2(加热条件)

二、氨气工业制备流程

1、哈伯法制氨:

N2+3H2⇌2NH3(反应条件为高温、高压、催化剂)

2、天然气制氨:天然气先经脱硫,然后通过二次转化,再分别经过一氧化碳变换、二氧化碳脱除等工序,得到的氮氢混合气,其中尚含有一氧化碳和二氧化碳约0.1%~0.3%(体积),经甲烷化作用除去后,制得氢氮摩尔比为3的纯净气,经压缩机压缩而进入氨合成

回路,制得产品氨。

以石脑油为原料的合成氨生产流程与此流程相似。

3、重质油制氨:重质油包括各种深度加工所得的渣油,可用部分氧化法制得合成氨原料气,生产过程比天然气蒸汽转化法简单,但需要有空气分离装置。

空气分离装置制得的氧用于

重质油气化,氮用于氨合成原料。

4、煤(焦炭)制氨:煤直接气化(见煤气化)有常压固定床间歇气化、加压氧-蒸汽连续气化等多种方法。

例如早期的哈伯-博施法合成氨流程,以空气和蒸汽为气化剂,在常压、

高温下与焦炭作用,制得含(CO+H2)/N2摩尔比为3.1~3.2的煤气,称为半水煤气。

半水

煤气经洗涤除尘后,去气柜,经过一氧化碳变换,并压缩到一定压力后,用加压水洗涤除

去二氧化碳,再进一步用压缩机压缩后用铜氨液进行洗涤,以除去少量一氧化碳、二氧化碳,然后送去合成氨。

合成氨的工艺流程

《合成氨工艺流程》

合成氨是一种重要的化工原料,广泛应用于农业和化工领域。

合成氨的工艺流程主要包括催化剂制备、氮气和氢气的制备以及氨的合成三个主要步骤。

首先是催化剂的制备。

合成氨工艺中使用的主要催化剂是铁-

铝催化剂,它的制备需要经过一系列的化学反应和物理处理。

首先在高温下将铁酸钾和铝酸钾还原成铁铝合金,然后通过高温煅烧和还原处理,最终得到合成氨反应所需的铁-铝催化剂。

其次是氮气和氢气的制备。

氮气主要通过空气分离装置来获取,空气中的氮气含量大约为78%,通过空气分离装置可以将氮

气和氧气分离开来。

而氢气则主要通过蒸汽重整和部分氧化甲烷法制备,蒸汽重整法主要是通过将甲烷与水蒸气在催化剂的作用下反应生成一氧化碳和氢气,而部分氧化甲烷法则是通过将甲烷与氧气在高温下反应生成氢气和二氧化碳。

最后是氨的合成。

氮气和氢气经过净化后,进入合成氨反应器进行催化反应。

在高压和适当温度的条件下,铁-铝催化剂的

作用下,氮气和氢气会发生氮合成反应,生成氨。

这个反应是一个放热反应,因此需要控制反应温度及高压下的反应速率,避免能量过度损失。

综上所述,合成氨的工艺流程复杂且涉及多个步骤。

通过精确

控制每个步骤的条件和参数,可以确保生产安全高效地进行,从而满足氨的需求并为化工及农业领域提供丰富的原料。

合成氨目的:认识氮气和氢气在催化剂作用下能合成氨。

用品:贮气瓶、硫酸洗瓶、Y形管、橡皮管、导管、玻璃管、三芯灯、广口瓶、双孔塞、铁研钵及杵、药匙。

还原铁粉(加有少量氧化铝和氧化钾)、亚硝酸钠、氯化铵、锌粒、稀硫酸、酚酞试剂。

原理:氮跟氢化合成氨是一个放热的可逆反应。

催化剂增加压力将使反应移向生成氨的方向,提高温度会将反应移向相反的方向,但温度过低又使反应速度过小。

工业生产中常用的压力为200~600大气压,温度为450~600℃,用金属铁作催化剂,转化率可提高到约8%。

在实验室里一般是在较低的温度和压力下进行的,只能认识氮气和氢气在催化剂作用下能合成氨,不要求收集氨气。

准备:1.制备催化剂在实验室里用还原铁粉或铁铈合金粉末作为催化剂,并加少量助催化剂(2%Al2O3和0.8%K2O),防止降低活性。

剂,可以把打火石约40颗放在铁研钵里研成细小粒状后,载在石棉绒上使用。

将石棉绒(作载体用)4克和加有Al2O3和K2O的还原铁粉3克混和均匀后,填充在一支长约20厘米、内径约1.5厘米的玻璃管里,做成一段长约7厘米的催化柱。

两端用铁丝网夹紧,防止松散。

如果用铁铈合金为催化2.制取氮气和氢气氮气可用加热分解亚硝酸钠和氯化铵饱和溶液的方法制取,氢气可用锌和稀硫酸反应制取,均见前面实验。

3.组装合成氨装置把盛有氮气和氢气的贮气瓶分别接在两个硫酸洗气瓶上,再用Y形管和催化管相连接。

操作:先要检验氢气的纯度,然后将氮气和氢气同时通入装置驱除空气,用小试管在尾气出口处收集后用爆鸣法检验。

调节氮气和氢气的流速,使它们通入的体积比为1∶3,同时用三芯灯先将整个催化管均匀加热后,再集中火力在催化剂的下面强热。

5~6分钟后可以看到无色的酚酞试液变成红色,这证明已有氨气生成。

注意事项:1.还原铁粉最好用新开瓶的。

Al2O3和K2O要求用纯度较高的。

一般须加热到500℃左右,使达到催化剂的活性温度。

2.气体要干燥,催化管、导管和用作载体的石棉绒都要烘干后用。

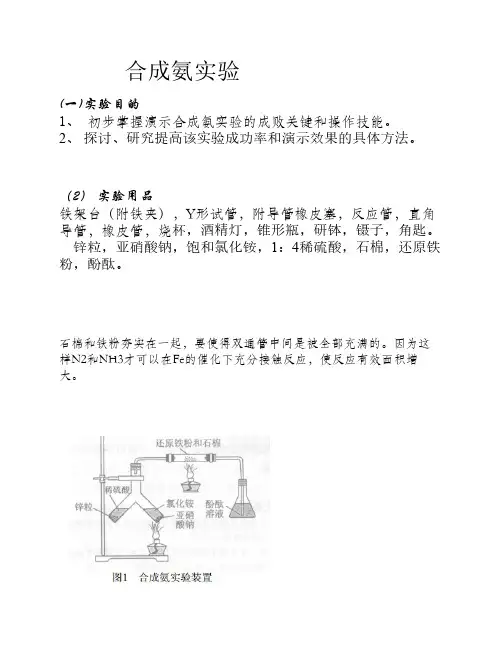

合成氨实验(一)实验目的1、 初步掌握演示合成氨实验的成败关键和操作技能。

2、探讨、研究提高该实验成功率和演示效果的具体方法。

(2) 实验用品铁架台(附铁夹),Y形试管,附导管橡皮塞,反应管,直角导管,橡皮管,烧杯,酒精灯,锥形瓶,研钵,镊子,角匙。

锌粒,亚硝酸钠,饱和氯化铵,1:4稀硫酸,石棉,还原铁粉,酚酞。

石棉和铁粉夯实在一起,要使得双通管中间是被全部充满的。

因为这样N2和NH3才可以在Fe的催化下充分接触反应,使反应有效面积增大。

NaNO2和NH4Cl反应是一个放热反应,十分剧烈。

这里用酒精灯加热是为了让反应达到启动点。

相当于给反应一个活化能。

此处酒精灯要先于下方的酒精灯加热,作用让催化剂活性激发,让反应温度达到,然后才制取反应物进行反应。

酚酞溶液用于检测是否产生NH3。

②纯锌和稀硫酸反应快还是含有少量杂质的锌和稀硫酸反应更快呢?解答:根据标准电极电位,锌很容易和稀硫酸反应放出氢气。

因为氧化剂(H+离子)的标准电极电位大于还原剂(单质锌)的标准电极电位,即0.00伏)>-0.76伏,所以锌是可以置换稀硫酸中的氢放出氢气的。

但实验证明纯锌与稀硫酸反应是很慢的,几乎不起反应。

这主要是因为氢在锌上的超电压较大,超电压越大,氢气则越难以析出,附着在金属锌的表面上,这样就阻止了H+离子进一步从锌的表面上获得电子,因而使锌与稀硫酸的反应减慢。

③为什么盛有铁粉和石棉的双通管内会有水汽?会有什么潜在的危险?解答:因为NaNO2+NH4Cl反应是放热的,这是一个固液反应,所以说,水会受热变为水蒸气跑到上方双通管中。

而双通管下方使用酒精灯在加热,右方石棉堵住,一旦温度过高,整个装置接近密闭,容易发生爆炸。

可以考虑在双通管和Y形管之间装置一个除水装置。

可以降低安全隐患。

④合成氨除了可以用铁做催化剂,还可以使用哪些催化剂?解答:有文献中提到①Al2O3—K2O—CaO,反应压力1.51MPa,反应温度425℃,空速30000h-1的条件下,系统研究了合成氨铁基催化剂活性与其母体相组成的关系,发现催化剂的活性随母体相呈双峰形曲线变化。

化教论学生实验报告册课题:《合成氨实验》姓名:王思氩学号:10111550105日期:2013年11月15日《合成氨实验》一.实验目的过程与方法通过动手做实验,初步掌握演示实验“合成氨”实验的成败关键和操作技能,探讨、研究提高该实验成功率和演示效果的具体方法知识与技能通过讲解和演示实验,使学生掌握实验操作的要点,并且在动手实验的过程中熟练操作要领,学会Y 形管的使用情感态度与价值观合成氨的实验是区别于人教版、苏教版的实验,本实验意在让学生更加亲身感受到工业合成安的微型流程模型,可以扩展学生的知识面,并且将化学知识与日常生活紧密联系起来。

二.对实验原理的分析1、实验分析:合成氨实验是模拟工业合成氨的方法,在实验室中进行实验,由于实验室条件有限,无法完全按照工业要求,不过可以通过实验的设计,尽可能得使反应达到更好的效果2.、实验思路:分别通过不同的药品反应制取氮气和氢气,再使两种气体充分混合,进行反应如下:N2+3H2→2NH3(g)3、实验条件的控制:NH3的合成是一个放热的、气体总体积缩小、可逆反应。

●在无催化剂时,氨的合成反应的活化能很高,加入铁催化剂后,降低了反应的活化能●可逆反应为使反应顺利发生,要尽量将氨气在反应发生环境中排除,使反应正向进行,●加压有利于反应发生,但是实验室条件实现困难●适宜反应的温度在500摄氏度左右三.实验操作过程合成氨实验步骤实验现象1.按图连接装置2.检查装置的气密性将装置连接好,将导气管下端管口插入装有水的烧杯中。

用酒精灯微微加热试管,观察导气管口的冒气泡情况导气管口有气泡冒出,说明气密性良好。

3.装药品在Y型试管的一边加入固体亚硝酸钠再加入氯化铵饱和溶液另一边加入锌粒和稀盐酸在双通管的一端加入石棉,并用镊子夯实。

在从另一端试管口加入还原铁粉作为催化剂,并按照之前的方法用石棉将这个管口堵住并夯实。

在导气管下端接烧杯。

准备两个烧杯,一个烧杯里装滴加过酚酞的蒸馏水溶液,另外一个烧杯里装有滴加过酚酞的自来水溶液。

氨是怎样合成的宋星星俗话说:“庄稼一枝花,全靠肥当家。

”在现代合成氨工业开创之前,农民所使用的氮肥主要来自有机物的副产品,比如:人畜粪便、花生粕、豆粕、臭鱼烂虾及动物下水等等。

1809年,位于智利潘帕沙漠的亨伯斯通和圣劳拉硝石矿投入开采,为整个美洲和欧洲的农业发展提供必不可少的天然化肥硝酸钠。

但是,天然硝石的产量毕竟有限,100年后,亨伯斯通和圣劳拉硝石矿的开采接近尾声。

到了19世纪后期,炼焦工业在欧洲各国兴起,人们发现,用炼焦时副产的氨为原料,可以制成硫酸铵,作为氮肥来使用。

这样,廉价的炼焦副产品硫酸铵逐步成为氮肥的另一个来源,但是其产量远远满足不了需要。

当时。

除此之外,还有极少量的氮素来自雷雨放电而形成的氮氧化物。

随着农业生产的发展和地球人口的增加,世界各国迫切需要建立规模巨大的生产氮肥的工业。

1 奥斯特瓦尔德的失误和博施的一鸣惊人新的氮肥从哪里寻找?科学家们想到了空气。

氮气在空气中占了约 79%,但氮的化学性质很不活泼,要直接利用它还是很困难的。

在常温下,只有一种在豆科植物上生长的根瘤菌能将空气中的氮气转化成自身所需要的氮肥。

于是,向空气要氮肥成了科学家们追求的目标。

第一次世界大战前,德国瓜分的殖民地很少,粮食自给自足的压力较大。

和其他欧洲国家的科学家一样,德国的化学家也在想使空气中的氮气同氢气直接反应得到氨,再使它转化成化肥硫酸铵。

但是合成氨并不像使氧气和氢气反应生成水那样简单,著名的化学家李比希也认为那是不可能的。

李比希的结论的确有些悲观,人类进入20世纪后,科学家已经研制出了几种不太实用的空气固氮法。

1902年,科学家弗兰克和卡勒用电炉把碳化钙加热到1000℃后,使它同空气中的氮化合而制成石灰氮,但是,这并不意味着人工合成氮肥的成功,因为碳化钙的生产需要消耗大量电力。

1903年,伯克兰和艾德采用在空气中产生电火花的方法,使空气中的氮与氧化合,生成硝酸,进而生成硝酸钙。

该法的缺点是需要大量电力。

氨的合成历史利用氮、氢为原料合成氨的工业化生产曾是一个较难的课题,从第一次实验室研制到工业化投产,约经历了150年的时间。

1795年有人试图在常压下进行氨合成,后来又有人在50个大气压下试验,结果都失败了。

19世纪下半叶,物理化学的巨大进展,使人们认识到由氮、氢合成氨的反应是可逆的,增加压力将使反应推向生成氨的方向;提高温度会将反应移向相反的方向,然而温度过低又使反应速度过小;催化剂对反应将产生重要影响。

一、石灰氮法1898年德国化学家弗兰克(A. Frank 1834一1916)和卡罗( N. Caro,1834一1910)偶然发现碳化钙在氮气中加热时生成氰氨基化钙:CaC2+N2→CaCN2+C这是一个放热反应,反应开始后就不用供给热量。

由于生成的产物中含有副产物粉末状炭黑,故为黑色固体,并称这一混合物为石灰氮,将它粉碎即可用作肥料,它在土壤中逐渐水解放出氨:CaCN2+3H2O===2NH3↑+CaCO3石灰氮与过热水蒸气作用时即产生氨。

德国在1905年建成第一套石灰氮工厂,但在第一次世界大战期间,主要把生成的氨制成硝酸作为制炸药的原料。

我国在1950年一1960年曾在吉林等地大规模生产石灰氮。

但这种方法中所用的碳化钙要耗用大量电能,因此和此后的哈伯一博施法相比,在经济上差距很大,现已多半停产。

二、氨的直接合成法最早从物理化学立场思考由氮气和氢气直接合成氨反应的是1909年诺贝尔化学奖得主奥斯特瓦尔德,他用了19世纪最后的10年时间研究了催化剂在氢、氮和氨体系中的作用,结果认为已经找到合成氨的方法。

于1900年把取得的成果交给德国巴登苯胺纯碱公司( BASF),要价1万马克。

公司随即把这一项目交给刚来的26岁的博施去做重复实验。

进入20世纪以后又有一位德国物理化学家能斯特( W. H Nernst,1860一1941)指出:氮和氢在高压条件下是能够合成氨的,并提供了一些实验数据。

他在1906年根据自己阐明和命名的热原理计算了氮、氢和氨体系的化学平衡值,此后又在格列姆(Rudesheimer)公司支持下测定了它们在30大气压-75大气压及700℃一1 000℃状态下的平衡值,这时氨的最大体积分数为% (685℃,50大气压)。

合成氨工艺作业第一部分合成氨概述第一节氨的生产简史世界上第一个研究成功合成氨技术的科学家是德国巴斯夫荷技术大学的哈伯教授,他在1901年开始研究氢与氮直接合成氨的研究,1908年在实验室研究取得成功。

哈伯经研究发现:氨的合成转化率非常小,只有把高压的气体进行循环并将生成的氨在高压下除去,氨合成的技术方法是可行的。

哈伯的这一著名的“循环法”专利一直被应用到现今的合成氨厂德国的巴斯夫(BASF)公司对哈伯的氨合成研究很感兴趣,购买了哈伯的专利,并授予布什伟氨合成工业化项目的负责人。

哈伯完成了合成氨的基础研发工作,布什实现了合成氨的工业化。

两人密切合作,1913年9月9日世界上第一座工业化的合成氨工厂在德国建成投产,氨厂的生产能力为30t/d。

所以,合成氨工业的发展史迄今将近100年。

第二节氨的性质和用途1.氨的物理性质氨为无色透明、有强烈刺激臭味的气体,能灼伤皮肤、眼睛、呼吸器官粘膜。

氨的密度为0.771Kg/Nm3 ,液氨的比重0.667(20℃),液氨挥发性很强、气化热较大。

氨极易溶于水,可生产含氨15~30%(重量)的商品氨水,氨溶解时放出大量的热。

氨的水溶液呈弱碱性,易挥发。

2.氨的化学性质液氨或干燥的氨气对大部分物质没有腐蚀性,但在有水的条件下,对铜、银、锌等金属有腐蚀作用。

氨的自燃点630℃,在空气中燃烧分解为氮和水。

氨与空气遇火能爆炸,在常压常温下氨的爆炸范围为15.5~28%,或13.5~82%(在氧气中)。

氨是活泼性化合物,与酸作用生成盐类。

例如,氨与硝酸作用生成硝酸铵,与二氧化碳作用生成氨基甲酸铵,然后脱水生成尿素。

3.氨的用途(1)氨主要用于农业。

除氨本身就可作为化肥外,几乎所有的氮肥、复合肥料都离不开氨。

(2)氨不仅对发展农业有着重要的意义,而且也是重要的工业原料,广泛用于制药、炼油、合成纤维、合成树脂等工业部门。

(3)将氨硝化可制成硝酸。

硝酸用来制造氮肥,也是生产炸药、染料等产品的化工原料。

合成氨的化学反应方程式合成氨是一种重要的化学原料,在工业生产和农业领域都有广泛的应用。

它的化学反应方程式描述了通过何种途径可以合成氨气体。

本文将介绍几种常见的合成氨的化学反应方程式。

1. 氨的Haber-Bosch合成Haber-Bosch合成是工业上合成氨最常用的方法,它的反应方程式如下所示:N2 + 3H2 -> 2NH3在该反应中,氮气(N2)和氢气(H2)经过催化剂的作用,发生反应生成氨气(NH3)。

这种方法是一种高温高压的过程,通常在400-500摄氏度和200-250大气压的条件下进行。

2. 氨的Ostwald过程Ostwald过程是另一种常用的合成氨方法,它的反应方程式如下所示:4NH3 + 5O2 -> 4NO + 6H2O2NO + O2 -> 2NO23NO2 + H2O -> 2HNO3 + NO在该过程中,首先通过Haber-Bosch合成得到氨气,然后将氨气与氧气反应生成一氧化氮(NO)和水(H2O),随后一氧化氮与氧气反应生成二氧化氮(NO2),最后将二氧化氮与水反应生成硝酸(HNO3)和一氧化氮。

这个过程也被称为硝酸工业的副产品。

在实际应用中,硝酸可用于制造肥料和爆炸物等。

3. 氨的电解法氨的电解法是一种不同寻常的合成氨方法,其反应方程式如下所示:2NH4Cl + 2H2O -> 2NH3 + 2HCl + O2在该过程中,氯化铵(NH4Cl)溶液经过电解,产生氨气、盐酸(HCl)和氧气(O2)。

这种方法通常在实验室中使用,但在工业规模上并不常见。

4. 氨的电化学合成氨的电化学合成是一种新型的合成氨方法,其反应方程式如下所示:N2 + 6H2O -> 2NH3 + 3O2 + 6e-在该反应中,氮气和水在电解条件下发生电化学反应,生成氨气、氧气和电子。

这种方法具有更低的温度和压力要求,且使用可再生能源进行电解,具有较好的环境友好性。

实验室合成nh3的原理

实验室合成氨(NH3)主要是通过哈柏-Bosch过程进行的,其原理如下:

1. 电解水制氢:首先将水经过电解分解成氢气(H2)和氧气(O2)。

水在一个被称为电解池的装置中进行电解,其中水分子的氢原子释放出电子并形成氢离子,而氧原子则接受电子并形成氧离子。

这些电子经过外部电路流动,从而形成了电流。

2. 通过合成气制备一氧化碳和氢气:将一部分制得的氢气与一部分空气或纯氧气进行混合,通过催化剂在高温和高压下进行水煤气变换反应(WGS反应),生成CO和H2。

一氧化碳(CO)是一种重要的中间体,用于在后续步骤中与氢气反应生成氨。

3. 合成氨反应:一氧化碳和氢气与催化剂(通常是铁和铁铬催化剂)一起进入压力容器中,在高温(400-500)和高压(150-250 atm)的条件下进行反应。

在催化剂的作用下,一氧化碳和氢气经过多步反应生成氨。

总的反应方程式如下:

3 H2 + N2 -> 2 NH3

该反应可分为三个步骤:

a. 所有的反应成分吸附在催化剂上,形成吸附物相。

b. 吸附物相中的氮气和氢气分子发生活化,生成反应中间体,如氮化氢(NH)、氮化物(NNH)等。

c. 反应中间体进一步反应生成氨,然后从催化剂表面释放出来。

这是一种高温、高压和催化剂存在的反应过程,用于在实验室中合成氨。

合成氨的制备合成氨(Ammonia)是一种重要的化工原料,广泛应用于肥料、塑料、石油化工等领域。

它是含有一个氮原子和三个氢原子的无机化合物,分子式为NH3。

在实验室中,合成氨通常使用哈伯-博斯曼过程(Haber-Bosch process)制备。

哈伯-博斯曼过程是由德国化学家弗里德里希·哈伯和卡尔·博斯曼于20世纪初发现和改进的。

这是一种在高温高压条件下将氮气和氢气进行反应生成氨气的过程。

该过程需要一个催化剂,通常是铁或铑催化剂。

这种催化剂可以加速氮分子和氢分子之间的反应速率。

合成氨的制备包括三个主要步骤:氮气的制备、氢气的制备和氮气与氢气的反应。

首先,氮气通常是从空气中分离出来的。

空气中含有约78%的氮气,20%的氧气以及少量的水蒸气和其他气体。

氮气可以通过空分过程或吸附过程来分离。

空分过程通过膜分离、吸附、凝固和压缩等步骤将氮气和氧气分离开来。

在吸附过程中,氮气可以在分子筛或活性炭等吸附剂上被吸附,而氧气则通过。

通过这些步骤,可以得到高纯度的氮气供给合成氨的生产过程使用。

其次,氢气的制备也是合成氨制备过程中的关键步骤。

氢气通常是通过水蒸气重整(Steam Reforming)或部分氧化(Partial Oxidation)反应制备的。

水蒸气重整是将天然气、液化石油气等烃类燃料和水蒸气反应,生成氢气和一氧化碳。

在部分氧化反应中,燃料和氧气在催化剂的作用下反应,生成氢气和一氧化碳。

这些方法可以获得高纯度的氢气用于合成氨的制备。

最后,氮气和氢气按照一定的比例在催化剂的存在下进行反应生成氨气。

一般情况下,反应的温度在400-500摄氏度之间,压力在150-200大气压之间。

与哈伯-博斯曼过程一样,该反应通常采用铁或铑催化剂。

反应可以通过循环往复的方式进行,保持反应的平衡。

需要注意的是,合成氨的过程需要耗费大量的能量,因此能源的消耗占据了生产成本的一大部分。

同时,该过程中会产生一些副产品,如一氧化碳和二氧化碳等。

化教论学生实验报告册课题:《合成氨实验》姓名:王思氩学号:10111550105日期:2013年11月15日《合成氨实验》一.实验目的过程与方法通过动手做实验,初步掌握演示实验“合成氨”实验的成败关键和操作技能,探讨、研究提高该实验成功率和演示效果的具体方法知识与技能通过讲解和演示实验,使学生掌握实验操作的要点,并且在动手实验的过程中熟练操作要领,学会Y形管的使用情感态度与价值观合成氨的实验是区别于人教版、苏教版的实验,本实验意在让学生更加亲身感受到工业合成安的微型流程模型,可以扩展学生的知识面,并且将化学知识与日常生活紧密联系起来。

二.对实验原理的分析1、实验分析:合成氨实验是模拟工业合成氨的方法,在实验室中进行实验,由于实验室条件有限,无法完全按照工业要求,不过可以通过实验的设计,尽可能得使反应达到更好的效果2.、实验思路:分别通过不同的药品反应制取氮气和氢气,再使两种气体充分混合,进行反应如下:N2+3H2→2NH3(g)3、实验条件的控制:NH3的合成是一个放热的、气体总体积缩小、可逆反应。

●在无催化剂时,氨的合成反应的活化能很高,加入铁催化剂后,降低了反应的活化能●可逆反应为使反应顺利发生,要尽量将氨气在反应发生环境中排除,使反应正向进行,●加压有利于反应发生,但是实验室条件实现困难●适宜反应的温度在500摄氏度左右三.实验操作过程合成氨实验步骤实验现象1.按图连接装置2.检查装置的气密性将装置连接好,将导气管下端管口插入装有水的烧杯中。

用酒精灯微微加热试管,观察导气管口的冒气泡情况导气管口有气泡冒出,说明气密性良好。

3.装药品在Y型试管的一边加入固体亚硝酸钠再加入氯化铵饱和溶液另一边加入锌粒和稀盐酸在双通管的一端加入石棉,并用镊子夯实。

在从另一端试管口加入还原铁粉作为催化剂,并按照之前的方法用石棉将这个管口堵住并夯实。

亚硝酸钠固体为白色晶体。

氯化铵饱和溶液为无色,底部有规则针状的白色晶体析出。

合成氨

目的:认识氮气和氢气在催化剂作用下能合成氨。

用品:贮气瓶、硫酸洗瓶、Y形管、橡皮管、导管、玻璃管、三芯灯、广口瓶、双孔塞、铁研钵及杵、药匙。

还原铁粉(加有少量氧化铝和氧化钾)、亚硝酸钠、氯化铵、锌粒、稀硫酸、酚酞试剂。

原理:氮跟氢化合成氨是一个放热的可逆反应。

催化剂

增加压力将使反应移向生成氨的方向,提高温度会将反应移向相反的方向,但温度过低又使反应速度过小。

工业生产中常用的压力为200~600大气压,温度为450~600℃,用金属铁作催化剂,转化率可提高到约8%。

在实验室里一般是在较低的温度和压力下进行的,只能认识氮气和氢气在催化剂作用下能合成氨,不要求收集氨气。

准备:

1.制备催化剂在实验室里用还原铁粉或铁铈合金粉末作为催化剂,并加少量助

和0.8%K2O),防止降低活性。

剂,可以把打火石约40颗放在铁催化剂(2%Al2O

3

研钵里研成细小粒状后,载在石棉绒上使用。

将石棉绒(作载体用)4克和加有和K2O的还原铁粉3克混和均匀后,填充在一支长约20厘米、内径约1.5厘米的Al2O

3

玻璃管里,做成一段长约7厘米的催化柱。

两端用铁丝网夹紧,防止松散。

如果用铁铈合金为催化

2.制取氮气和氢气氮气可用加热分解亚硝酸钠和氯化铵饱和溶液的方法制取,氢气可用锌和稀硫酸反应制取,均见前面实验。

3.组装合成氨装置把盛有氮气和氢气的贮气瓶分别接在两个硫酸洗气瓶上,再用Y形管和催化管相连接。

装置如图7-85所示。

操作:先要检验氢气的纯度,然后将氮气和氢气同时通入装置驱除空气,用小试管在尾气出口处收集后用爆鸣法检验。

调节氮气和氢气的流速,使它们通入的体积比为1∶3,同时用三芯灯先将整个催化管均匀加热后,再集中火力在催化剂的下面强热。

5~6分钟后可以看到无色的酚酞试液变成红色,这证明已有氨气生成。

注意事项:

1.还原铁粉最好用新开瓶的。

Al2O

和K2O要求用纯度较高的。

一般须加热到

3

500℃左右,使达到催化剂的活性温度。

2.气体要干燥,催化管、导管和用作载体的石棉绒都要烘干后用。

其它实验方法:

1.用去氧空气作原料装置如图7-86所示。

检验氢气的

纯度后,在导管口点燃氢气并调节到最小火焰。

把点燃氢气的玻璃管插入大的贮气瓶里,塞紧瓶塞,使氢气在瓶中平静地燃烧到火焰熄灭。

这时瓶内的氧气已基本耗尽,余下的是氮气。

加大氢气的流量,待氮、氢混和气体将催化管内的空气排尽后加热,5分钟后可以看到酚酞试液变色。

这个实验里所用的贮气瓶要大,最好用2000毫升的。

硫酸铜溶液是净化氢气用的,以除去可能生成的硫化氢气体以防催化剂中毒。

如果在催化管前装一个干燥装置,效果会更好。

2.用电热丝加热的简易装置装置如图7-87所示。

在大试管里盛锌粒和稀硫酸,小试管里盛氯化铵和亚硝酸钠饱和溶液。

玻璃管内装入用石棉绒作载体的打火石粉末作为催化剂,管上绕以10~12圈300瓦的电热丝,与25~30伏的直流电源相连接,外面再绕上石棉绳以保温,通电后可获得400~500℃温度。

实验开始时,先加热小试管,反应开始后,立即插入大试管内,再装好催化管并接通电流。

氢气和氮气的混和气体通过加热的催化剂时合成氨,由导管通入盛酚酞试液的小试管内。

5分钟后,可以看到酚酞变成红色。

实验装置如图所示。

(1)往烧瓶内注入30ml氯化铵饱和溶液,向分液漏斗加入30ml亚硝酸钠饱和溶液。

(2)用酒精灯加热烧瓶,待烧瓶内溶液开始冒泡时(85℃左右)停止加热。

(3)逐滴加入亚硝酸钠饱和溶液。

当空气排尽之后,用排水取气法,收集氮气。

实验说明

(1)实验原理:

NH4Cl + NaNO2 =====NaCl + NH4NO2(加热)

NH4NO2 =====2H2O+N2↑(加热)

(3)氯化铵饱和溶液的制备:室温(25。

C),在100g水中,溶解40g氯化铵,即可制成饱和溶液。

亚硝酸钠和溶液的制备:室温(25。

C)在100g水中,溶解90g亚硝酸钠,即可制成饱和溶液。

(4)因为氯化铵和亚硝酸钠反应是放热反应,所以加热至85。

C左右停止加热,以后可由反应放出的热量维持反应的正常进行。

(5)通过滴加亚硝酸钠饱和溶液,来调节氮气生成的速度。

如果反应太剧烈,溶液产生大量泡沫,使溶液的液面上升,这时应马上用湿布包住烧瓶进行降温,以免液体冲出。

用制备的氮气,让学生进行观察,由学生自己讲述氮气的物理性质。

讲授氮气的化学性质时,可以让学生将点燃的火柴放进氮气瓶中,观察;也可将镁带点燃,放入氮气瓶中,进行观察。

由以上两个实验说明,所谓支持燃烧与不支持燃烧的说法只是相对的道理。