痉挛性截瘫

- 格式:ppt

- 大小:10.52 MB

- 文档页数:27

痉挛性截瘫期诊断详述*导读:痉挛性截瘫期症状的临床表现和初步诊断?如何缓解和预防?HSP的发病年龄多见于儿童期或青春期,但也可见于其他年龄段。

男性略多于女性。

常有阳性遗传家族史。

临床表现为缓慢进展的双下肢痉挛性肌无力,肌张力增高,腱反射活跃亢进,膝、踝阵挛,病理征阳性,呈剪刀样步态等。

可伴有视神经萎缩、视网膜色素变性、锥体外系症状、小脑性共济失调、感觉障碍、痴呆、精神发育迟滞、耳聋、肌萎缩、自主神经功能障碍等。

还可有弓形足畸形。

部分HSP家族有遗传早现(Anticipation)现象。

HSP分型:Harding(1984)的分型方法为大多数学者接受。

Harding 按临床表现分为两型:一为单纯型HSP,是临床最常见的HSP。

主要表现为痉挛性截瘫,也有遗传异质性,呈常染色体显性遗传,或常染色体隐性遗传,病理改变主要在脊髓锥体束变性,而脊髓小脑束、后索改变不明显。

显性遗传的 HSP又按年龄分为早发型和晚发型。

早发型最多见,常于35岁前发病,这型HSP 患者行走较迟,双下肢僵硬,不灵活,痉挛性瘫痪,腱反射亢进、膝踝阵挛阳性,病理征阳性。

双上肢可有轻微手指活动不灵活,腱反射活跃,深感觉障碍随病程进展而越来越明显。

括约肌障碍和弓形足也可见。

晚发型患者常于40~65岁出现行走困难,临床表现类似早发型,但双下肢肌无力、深感觉障碍、括约肌障碍更常见。

二为复杂型HSP,临床上较少见,除痉挛性截瘫表现外,常伴有脊髓病损外的伴发症状体征,遗传异质性更明显。

Ferguson-Critchley综合征:临床特点是中年起病,四肢锥体束征,踝反射减弱或消失,其他腱反射亢进。

四肢协调障碍,深感觉略减退。

眼部症状主要是眼球震颤,侧向及垂直注视受限,假性眼肌麻痹。

锥体外系损害表现四肢僵硬,不自主运动,面部表情少,可有前冲步态。

呈常染色体显性遗传。

Kjellin综合征:于20岁左右开始发生痉挛性截瘫,伴小脑性构音障碍,精神运动发育迟滞,视网膜色素变性。

遗传性痉挛性截瘫疾病描述遗传性痉挛性截瘫是以双下肢进行肌张力增高、肌无力和剪刀步态为特征的综合征。

由Seeligmuler(1874)首先报道,人群患病率为2-10/10万。

症状体征本病多在儿童或青春期发病,男性略多,以缓慢进行性双下肢痉挛性无力为主要特征。

分两型:1、单纯型:较多见,仅表现痉性截瘫,患者病初感觉双下肢僵硬,走路易跌倒,上楼困难,可见剪刀步态、双下肢肌张力增高、腱反射亢进和病理征等。

如儿童期起病可见弓形足畸形,伴腓肠肌缩短(假性挛缩),患儿只能足尖走路,双腿发育落后而较细。

随着病情进展双上肢出现锥体束征,感觉和自主神经功能一般正常,有报道足部精细感觉可缺失。

有的患者双手僵硬,动作笨拙,轻度构音障碍。

2、变异型:痉挛性截瘫伴其他损害,构成各种综合征。

(1)HSP伴脊髓小脑和眼部症状(Ferguson-Critchley综合征):30-40岁出现脊髓小脑共济失调表现,双腿痉挛性肌无力,可有双下肢远端深感觉减退,伴视神经萎缩、复视、水平性眼球震颤、侧向及垂直凝视受限和构音障碍等,颇似多发性硬化。

可在一个家族几代中出现,可伴锥体外系症状,如四肢僵硬、面无表情、前冲步态和不自主运动等。

(2)HSP伴锥体外系体征:如静止震颤、帕金森样肌强直、肌张力减低性舌运动和受阻徐动症等,最常见帕金森综合征样痉挛无力和锥体束征。

(3)HSP伴视神经萎缩(Behr综合征):通常合并小脑体征也称为视神经萎缩-共济失调综合征,为常染色体隐性遗传。

10岁前逐渐出现视力下降,眼底视乳头颞侧苍白,乳头黄斑束萎缩,合并双下肢痉挛、腭裂、言语不清、远端肌萎缩、畸形足、共济失调和脑积水等。

完全型常于20岁前死亡,抑扬型寿命可正常,仅视力轻度下降。

(4)HSP伴黄斑变性(Kjellin综合征):约25岁发病,痉挛性无力伴双手和腿部小肌肉进行性萎缩、精神发育迟滞和中央性视网膜变性等;合并眼肌麻痹称为Barnard-Scholz综合征。

中医如何辨证痉挛性截瘫?1.痉挛性截瘫的西医治疗常用激素、免疫制剂以及各种神经营养因子等,其疗效也没有明显变化,且毒副作用大,目前西医治疗痿症尚无特殊有效的针对性手段及药物。

2.中医认为痿症与肾的关系最为密切,肾为先天之本,主藏精、主骨生髓先天禀赋不足,精亏血少不能营养肌肉筋骨,就会出现肌肉无力、萎缩。

同时,脾为后天之本,化生气血,营养五脏六腑、肌肉筋骨,且脾主肌肉,脾胃虚弱,气血生化不足,导致痿症出现等。

肺热津伤:[主证] 病起发热、咽痛、咳嗽,热退后出现肢体痿软无力,肢体麻木、蚁行感,小便黄而不利,大便秘,舌质红,苔薄黄,脉数。

瘀热阻络:[主证] 肢体痿软无力,麻木不仁,或伴刺痛,小便短涩,大便秘结,舌质暗红,苔薄黄,脉弦数。

[治法] 活血化瘀,泻热通络。

肝肾阴虚:[主证] 肢体瘫痪,渐由松弛性转为痉挛性,手足拘挛,肌肉萎缩,麻木不仁,皮肤干燥,头晕耳鸣,舌质红,苔薄白,脉弦细数中医理解痉挛性截瘫,本病的发病主要累及肾、脾、复瘫饮具有调节周身经络和气血的通畅,疏通联结神经和肌肉通道,改善肌力等功效,有针对性地运用重要方剂。

通过数十年来的医疗实践与总结,形成了复瘫饮疗法独特的辨证用药及处方特色。

让很多痉挛性截瘫患者受益无穷。

中医药是医学中的瑰宝,是民族的宝贵财富,为民族的繁荣昌盛做出了巨大的成就与贡献,而疗法复瘫饮就是中医药结晶。

如果你或者你的家人正在为此病而感到苦恼的话,请联系我们。

凭借坚实的理论基础和丰富的临床经验,将复瘫饮直接应用于临床,以认真负责的态度为每一位患者进行多方位诊断治疗,很有可能会帮助你摆脱病痛,恢复自信,带来意想不到的收获。

这一类痉挛性的截瘫的患者即使有步行的能力,他会出现剪刀步,步行也十分的困难。

痉挛性截瘫在中医属于“痿症”,痿症就得用《复瘫饮》疗法治疗痿症的西医治疗常用激素、免疫制剂以及各种神经营养因子等,其疗效也没有明显变化,且毒副作用大,目前西医治疗痿症尚无特殊有效的针对性手段及药物。

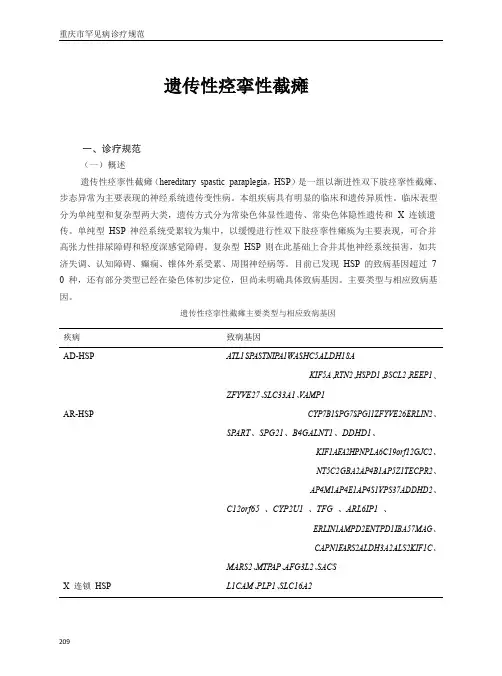

遗传性痉挛性截瘫一、诊疗规范(一)概述遗传性痉挛性截瘫(hereditary spastic paraplegia,HSP)是一组以渐进性双下肢痉挛性截瘫、步态异常为主要表现的神经系统遗传变性病。

本组疾病具有明显的临床和遗传异质性。

临床表型分为单纯型和复杂型两大类,遗传方式分为常染色体显性遗传、常染色体隐性遗传和X连锁遗传。

单纯型HSP神经系统受累较为集中,以缓慢进行性双下肢痉挛性瘫痪为主要表现,可合并高张力性排尿障碍和轻度深感觉障碍。

复杂型HSP则在此基础上合并其他神经系统损害,如共济失调、认知障碍、癫痫、锥体外系受累、周围神经病等。

目前已发现HSP的致病基因超过7 0种,还有部分类型已经在染色体初步定位,但尚未明确具体致病基因。

主要类型与相应致病基因。

遗传性痉挛性截瘫主要类型与相应致病基因疾病致病基因AD-HSP ATL1、SP AST、N IP A1、W ASHC5、A LDH18AKIF5A、RTN2、HSPD1、BSCL2、REEP1、ZFYVE27、SLC33A1、VAMP1AR-HSP CYP7B1、S PG7、S PG11、Z FYVE26、E RLIN2、SPART、SPG21、B4GALNT1、DDHD1、KIF1A、F A2H、P NPLA6、C19orf12、G JC2、NT5C2、G BA2、A P4B1、A P5Z1、T ECPR2、AP4M1、A P4E1、A P4S1、V PS37A、D DHD2、C12orf65、CYP2U1、TFG、ARL6IP1、ERLIN1、A MPD2、E NTPD1、I BA57、M AG、CAPN1、F ARS2、A LDH3A2、A LS2、K IF1C、MARS2、MTP AP、AFG3L2、SACSX连锁HSP L1CAM、PLP1、SLC16A2209复杂型HSP异质性强,疾病表型与肌萎缩侧索硬化、共济失调、脑白质病变、周围神经病存在重叠,在分类有一定争议,诊治方法也差异较大。

痉挛性截瘫治疗方法痉挛性截瘫(Spastic Paraplegia)是一种神经肌肉疾病,主要特征是下肢肌肉强直和肌肉痉挛,导致步履困难和行走异常。

痉挛性截瘫的治疗方法包括药物治疗、物理治疗、康复训练以及手术治疗等。

药物治疗是痉挛性截瘫的常规治疗方法之一。

最常用的药物是抗痉挛药物,如巴氯芬、左旋咪唑、奥斯卡等。

这些药物可以通过抑制中枢神经系统的过度兴奋来缓解痉挛和肌肉紧张,从而改善步态和行走能力。

此外,还可以使用肌肉松弛剂,如苯巴比妥钠等,来减轻肌肉的过度收缩和痉挛。

物理治疗在痉挛性截瘫的综合治疗中也起着重要的作用。

物理治疗师可以通过使用热敷、按摩、牵引、电疗等手段来促进血液循环和肌肉松弛,进而减轻痉挛和肌肉紧张。

此外,还可以使用矫形器或助行器,帮助患者保持站立和行走,从而改善步态和行走能力。

康复训练是痉挛性截瘫治疗中非常重要的一环。

康复训练的目标是通过重复运动和功能性训练来重新建立神经肌肉的协调性和平衡性。

这包括肌肉力量训练、平衡训练、步态训练等多种训练方法。

康复训练需要结合患者的实际情况和康复进展进行个体化设计,并由专业的康复团队进行指导和监督。

手术治疗适用于那些药物治疗和康复训练效果不佳的痉挛性截瘫患者。

手术治疗的目的是通过改善神经肌肉的异常紧张和痉挛来恢复肌肉的正常功能。

常用的手术方法包括神经阻断术、肌腱延长术和选段性脊髓后神经后根电刺激术等。

这些手术需要在专业的医疗机构和经验丰富的外科医生指导下进行。

除了上述治疗方法,患者还应采取一些辅助治疗措施来改善痉挛性截瘫的症状和提高生活质量。

例如,良好的饮食和营养摄入对于维持肌肉健康和修复受损神经细胞非常重要。

此外,心理支持和心理疏导也对患者的康复起着重要的作用。

患者应与家人、朋友和医疗团队保持良好的沟通和合作,共同应对病痛和困难。

总之,痉挛性截瘫是一种严重影响患者生活质量的疾病,但通过合理的治疗和康复措施,可以缓解痉挛和肌肉紧张,并改善步态和行走能力。

遗传性痉挛性截瘫(HSP)临床表现HSP临床共性特征,发病年龄广,可婴幼儿发病亦可成年发病乃至老年发病,一般多在少年发病,同一个家族病情轻重也有明显差别。

男女均可发病,但男性似乎多于女性;双下肢进展性痉挛性截瘫,但进展速度多样化;运动系统功能障碍普遍,但可合并其他多种病症;往往存在家族史,但家系内不同患者病情不尽相同;不同基因分型HSP,临床表现、病情严重程度及病程进展不同。

因此HSP 临床可划分为单纯型和复杂型,前者又可划分为早发和晚发型。

1.单纯型是临床最常见类型,主要临床表现是双下肢痉挛性截瘫、肌张力增高、腱反射亢进,肌力正常或稍减低,患病最初自我感觉双下肢僵硬、走路易跌绊、上楼困难,其他表现为:约10%~65%的患者感觉障碍(主要为下肢远端位置觉和震动觉消失),约50%的患者可有尿频与尿急等括约肌功能障碍现象,约33%的患者可在发病后数年出现足畸形(如足尖着地步态或弓形足),少数患者可出现肢体远端肌肉萎缩(一般在起病10余年后展现下肢远端肌肉轻度萎缩)、少数患者上肢亦可受累而在发病早期呈现上肢痉挛和双手僵硬与动作笨拙、罕见轻度构音障碍。

其中,早发型在35岁前发病,不乏幼儿期发病,是HSP最常见临床类型,病情进展缓慢,多在数十年后亦无明显进展,仅有极少数晚年需要轮椅;晚发型35岁后发病,病情进展快,常于40~65岁出现行走困难,多见60岁左右就丧失行走能力而需轮椅辅助移动。

2.复杂型临床相对少见,除外上述单纯型临床表现还可合并多种病症而形成多种临床综合征。

①Ferguson-Critchley综合征:临床特征为中年发病,出现四肢锥体系症状、协调障碍、深感觉减退,眼部症状可展现眼球震颤、侧向及垂直注视受限、假性眼肌麻痹、视神经萎缩、复视等,可伴有四肢僵硬、面无表情、前冲步态和不自主运动等锥体外系症状,呈常染色体显性遗传。

②Kjellin综合征:20岁左右发病,痉挛性截瘫伴下肢肌肉进行性萎缩、小脑性构音障碍、精神发育迟滞、视网膜色素变性,呈常染色体隐性遗传。

遗传性痉挛性截瘫(专业知识值得参考借鉴)一概述遗传性痉挛性截瘫(HSP),又称家族性痉挛性截瘫,是一种神经系统退行性变性疾病,病理改变主要是脊髓中双侧皮质脊髓束的轴索变性和(或)脱髓鞘,以胸段最重。

临床表现为双下肢肌张力增高,腱反射活跃亢进,病理反射阳性,呈剪刀步态。

二病因遗传性痉挛性截瘫是一种比较少见的家族遗传性疾病,最常见为常染色体显性遗传,也有常染色体隐性遗传及X连锁隐性遗传。

以慢性进行性无力与慢性痉挛性下肢瘫痪为特征。

发病机制至今仍不清楚。

三临床表现HSP的发病年龄多见于儿童期或青春期,但也可见于其他年龄段,男性略多于女性,常有阳性遗传家族史。

临床表现为缓慢进展的双下肢痉挛性肌无力,肌张力增高,腱反射活跃亢进,膝、踝阵挛,病理征阳性,呈剪刀样步态等。

可伴有视神经萎缩、视网膜色素变性、锥体外系症状、小脑性共济失调、感觉障碍、痴呆、精神发育迟滞、耳聋、肌萎缩、自主神经功能障碍等,还可有弓形足畸形。

四检查1.诱发电位下肢体感诱发电位(SEPs)显示后索神经纤维传导速度减慢。

皮质运动诱发电位显示皮质脊髓束传导速度显著下降。

相比而言,上肢诱发电位却是正常的,或仅显示轻度的传导速度减慢。

2.肌电图检查可发现失神经改变,但周围神经传导速度正常。

3.MRI检查头颅MRI一般无异常,但某些病例可表现胼胝体发育不良,大脑、小脑萎缩。

颈段或胸段脊髓MRI 可显示脊髓萎缩。

五诊断根据家族史、儿童期(少数20~30岁)发病、缓慢进行性双下肢痉挛性截瘫、剪刀步态,伴视神经萎缩、锥体外系症状、共济失调、肌萎缩、痴呆和皮肤病变等进行诊断。

六鉴别诊断颈椎病常有上肢受累、神经根性疼痛,颈椎X线片及MRI示颈椎骨质增生。

多发性硬化有缓解与复发的病史、视神经炎,MRI示脑部脱髓鞘改变。

肌萎缩侧索硬化有上肢肌萎缩、肌束震颤、肌电图示巨大电位改变。

Arnold-Chiari畸形有共济失调表现,头颅MRI可确诊。

脊髓小脑型共济失调以共济失调表现为主,还有眼球运动障碍、构音障碍等。

遗传性痉挛性截瘫遗传性痉挛性截瘫(hereditary spastic paraplegia,HSP)是一种神经系统退行性变性疾病,病理改变主要在脊髓中双侧皮质脊髓束的轴索变性和(或)脱髓鞘,以胸段最重。

临床表现为双下肢肌张力增高,腱反射活跃亢进,病理反射阳性,呈剪刀步态。

许多学者认为HSP也属于遗传性共济失调疾病(IAs)的范畴。

由Seeligmuller(1876)首报,strumpell(1880)和Lorrain(1898)将之定为独立疾病单元,故也称Striampell-Lorrain病。

流行病学调查,发病率为2~10/10万人口,约占遗传性共济失调的25%,是遗传性共济失调中较多见的类型。

目录遗传形式遗传学和发病机制病理临床表现HSP分型1、单纯型HSP2、复杂型HSPHSP伴黄斑变性(Kjellin综合征)HSP伴早老性痴呆(Mast综合征)HSP伴精神发育迟滞或痴呆HSP伴远端肌萎缩(Tyorer综合征)HSP伴视神经萎缩(Behr综合征)HSP伴多发性神经病Charlevoix-Sageunay综合征辅助检查诊断鉴别诊断治疗预防遗传形式遗传学和发病机制病理临床表现HSP分型1、单纯型HSP2、复杂型HSPHSP伴黄斑变性(Kjellin综合征)HSP伴早老性痴呆(Mast综合征)HSP伴精神发育迟滞或痴呆HSP伴远端肌萎缩(Tyorer综合征)HSP伴视神经萎缩(Behr综合征)HSP伴多发性神经病Charlevoix-Sageunay综合征辅助检查诊断鉴别诊断治疗预防展开编辑本段遗传形式国内外研究报道,HSP的遗传形式可呈常染色体显性遗传(AD)和常染色体隐性遗传(AR),少见X-连锁隐性遗传(XR),散发病例也不少见。

国内学者总结国内文献报道的HSP(共117个家系,435例患者)的遗传特点,发现常染色体显性、常染色体隐性、X-连锁隐性遗传分别为41、13、2个家系,约占HSP的35.04%、11.11%、1.71%,与国外报道遗传形式基本一致。