内毒素的测定

- 格式:ppt

- 大小:6.58 MB

- 文档页数:57

内毒素检测方法内毒素是一种存在于细菌细胞壁内的毒素,它们可以引起严重的免疫反应和炎症反应,对人体健康造成严重危害。

因此,及早检测和监测内毒素的水平对于预防和治疗相关疾病至关重要。

本文将介绍一些常见的内毒素检测方法,希望能为相关领域的研究人员提供帮助。

首先,内毒素检测的常用方法之一是内毒素生物学活性检测法。

这种方法利用动物模型或细胞培养来检测样品中的内毒素活性。

常见的动物模型包括大鼠、小鼠和兔子等,而细胞培养则是利用哺乳动物细胞来检测内毒素的活性。

这种方法的优势在于可以直接测量内毒素的生物学活性,但缺点是需要使用动物或细胞,操作复杂且耗时。

其次,内毒素检测的另一种常见方法是内毒素结构化学检测法。

这种方法利用色谱、质谱等技术来检测样品中内毒素的化学结构。

通过分析内毒素的化学成分和结构,可以快速准确地确定样品中内毒素的含量和种类。

这种方法的优势在于操作简单、快速高效,但需要专业的仪器设备和技术支持。

此外,内毒素检测的第三种常见方法是内毒素生物化学检测法。

这种方法利用生物化学反应来检测样品中的内毒素含量。

常见的生物化学检测方法包括内毒素酶联免疫吸附测定法(ELISA)、内毒素凝集酶试剂盒法等。

这些方法操作简单、快速,且灵敏度高,能够准确测定样品中的内毒素含量。

最后,内毒素检测的新兴方法之一是内毒素生物传感器检测法。

这种方法利用生物传感器来检测样品中的内毒素含量,具有操作简单、快速高效的特点。

生物传感器可以利用生物体内的生物反应来检测内毒素的含量,具有高灵敏度和快速反应的优势。

综上所述,内毒素检测方法包括内毒素生物学活性检测法、内毒素结构化学检测法、内毒素生物化学检测法和内毒素生物传感器检测法等。

每种方法都有其独特的优势和适用范围,研究人员可以根据实际需求选择合适的方法进行内毒素检测。

希望本文所介绍的内毒素检测方法能够为相关领域的研究工作提供一定的参考和帮助。

内毒素检测标准和正常值内毒素检测是一种常用的方法,用于评估人体内是否存在细菌或真菌产生的内毒素,并且可以检测内毒素的水平是否超过正常范围。

内毒素是一种典型的生物碱,它能够引起炎症反应和组织损伤,因此内毒素的水平对于判断疾病的发展和预后具有重要的临床意义。

内毒素的检测标准主要包括两个方面:一是检测内毒素的种类和水平,二是判断内毒素水平是否超过正常范围。

在内毒素检测中,常用的方法包括细菌培养、PCR技术、酶联免疫吸附测定法(ELISA)等。

这些方法可以通过检测血液、尿液、皮肤划痕液等样本中的生物标志物来评估内毒素的水平。

其中,细菌培养是一种常用的方法,它可以通过培养人体样本中的细菌,然后检测培养液中是否存在内毒素。

PCR技术则可以直接检测细菌或真菌的DNA,从而间接评估内毒素的水平。

ELISA方法则是通过检测抗原-抗体反应来定量内毒素的浓度。

在判断内毒素的水平是否超过正常范围时,需要参考一些参考值。

这些参考值通常是通过多个研究人群的内毒素水平数据进行统计得出的。

例如,欧洲免疫学学会(ESI)曾对1200名健康人群进行了内毒素水平的研究,得出了正常范围为0.1-1.0 EU/mL的参考值。

此外,根据不同的内毒素种类和检测方法,不同实验室也会有一些特定的正常值范围。

然而,需要注意的是,内毒素的正常值范围并不是完全固定的,会受到多种因素的影响,如个体差异、环境因素等。

因此,在使用内毒素检测结果时,应结合具体疾病的临床表现以及其他相关检测结果进行综合评估。

总之,内毒素检测是评估内源性炎症反应和疾病严重程度的重要方法。

通过检测内毒素的种类和水平,并且参考正常范围,可以帮助医生判断疾病的发展和预后,进而制定适当的治疗方案。

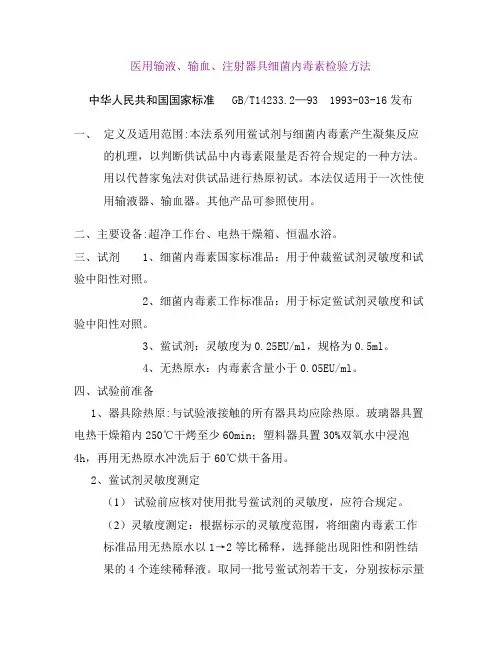

医用输液、输血、注射器具细菌内毒素检验方法中华人民共和国国家标准 GB/T14233.2—93 1993-03-16发布一、定义及适用范围:本法系列用鲎试剂与细菌内毒素产生凝集反应的机理,以判断供试品中内毒素限量是否符合规定的一种方法。

用以代替家兔法对供试品进行热原初试。

本法仅适用于一次性使用输液器、输血器。

其他产品可参照使用。

二、主要设备:超净工作台、电热干燥箱、恒温水浴。

三、试剂 1、细菌内毒素国家标准品:用于仲裁鲎试剂灵敏度和试验中阳性对照。

2、细菌内毒素工作标准品:用于标定鲎试剂灵敏度和试验中阳性对照。

3、鲎试剂:灵敏度为0.25EU/ml,规格为0.5ml。

4、无热原水:内毒素含量小于0.05EU/ml。

四、试验前准备1、器具除热原:与试验液接触的所有器具均应除热原。

玻璃器具置电热干燥箱内250℃干烤至少60min;塑料器具置30%双氧水中浸泡4h,再用无热原水冲洗后于60℃烘干备用。

2、鲎试剂灵敏度测定(1)试验前应核对使用批号鲎试剂的灵敏度,应符合规定。

(2)灵敏度测定:根据标示的灵敏度范围,将细菌内毒素工作标准品用无热原水以1→2等比稀释,选择能出现阳性和阴性结果的4个连续稀释液。

取同一批号鲎试剂若干支,分别按标示量加入无热原水溶解为鲎试剂溶解液。

取10mm×75mm试管若干支,分别加入0.1ml鲎试剂溶解液,加入内毒素稀释液0.1ml,每一稀释液平行操作4管,轻轻振动试管混匀内容物,封闭管口,置37±1℃恒温水浴中保温60±2min观察结果。

最高浓度的4管应均为阳性,最低浓度的4管应为阴性。

五、试验方法1、供试品数量 :同一批号至少3个单位供试品。

2、浸提介质:无热原水。

3、供试液制备:在无菌条件下,每套输液器内腔注入10ml,输血器内腔注入15ml浸提介质,反复荡洗5次后两端密封,置37±1℃恒温箱中保温2h,取出后将供试液汇集至一无热原具塞玻璃容器内。

中国药典第二部分细菌内毒素检验方法

中国药典第二部分对细菌内毒素的检验方法主要包括以下几个方面:

1. 细菌内毒素的生物学活性测定:采用小鼠、兔等动物模型,通过观察动物的反应和生存情况来评价细菌内毒素的生物学活性。

2. 免疫学方法:利用抗体与内毒素结合反应,通过免疫沉淀、凝胶免疫扩散、酶联免疫吸附试验、放射免疫分析等方法来定量或定性检测细菌内毒素。

3. 生理检验:通过动物模型中的生理变化来判断细菌内毒素的存在与活性。

比如利用皮肤红斑反应、大鼠血压升高、家兔体温升高等指标。

4. 生化检验:采用染色反应、化学方法、酶活测定等手段来检测细菌内毒素的存在与活性。

比如利用抗原-抗体反应进行凝集、沉淀、免疫层析等实验。

以上这些方法都是中国药典第二部分中针对细菌内毒素的常用检验方法。

不同的方法适用于不同的细菌内毒素类型和浓度范围,综合运用可以提高检测的灵敏度和准确性。

内毒素含量测定方法

首先,巴氏法是一种常用的内毒素测定方法,它是利用内毒素对家兔或小鼠产生发热反应的原理进行测定。

通过将待测样品与动物体内注射,观察动物是否出现发热反应来确定内毒素的含量。

这种方法的优点是操作简单,结果可靠,但缺点是需要动物实验,且耗时较长。

其次,凝血酶原时间法是通过测定内毒素对凝血酶原的影响来确定内毒素含量的方法。

内毒素能够激活凝血酶原,导致凝血酶原时间延长,通过测定延长的时间来计算内毒素的含量。

这种方法的优点是结果快速,但需要高度纯化的内毒素标准品进行比较,且对实验操作者的技术要求较高。

另外,内毒素结合试验是一种体外测定内毒素含量的方法,通过将内毒素与其结合蛋白结合后加入特定细胞,观察细胞是否发生溶解来确定内毒素的含量。

这种方法的优点是无需动物实验,结果快速,但需要高度纯化的内毒素和结合蛋白。

除了上述方法外,近年来还出现了一些新的内毒素含量测定方法,如基于免疫学原理的快速检测方法和基于生物传感器的测定方

法等,这些方法在操作简便、结果快速等方面有着一定的优势。

总的来说,内毒素含量的测定方法多种多样,每种方法都有其

适用的场景和局限性。

在选择合适的测定方法时,需要根据具体的

实验要求和条件进行综合考虑,以确保测定结果的准确性和可靠性。

光度法内毒素操作规程1. 背景介绍内毒素是一种常见的细菌产生的有毒分子,常见于细菌培养过程中的细胞壁释放物。

内毒素的存在会对生物体产生一定的毒性作用,因此在实验室中进行内毒素的检测和处理非常重要。

光度法是一种常用于内毒素检测的方法,通过测定溶液中光吸光度的变化来间接判断内毒素的含量。

本文档旨在规范光度法内毒素的操作流程,确保实验的准确性和安全性。

2. 实验材料和仪器•内毒素标准溶液•纯水•紫外可见分光光度计•塑料试管•称量器具•移液器3. 实验步骤3.1 样品制备1.将内毒素标准溶液稀释为适当浓度。

2.准备一个空白对照组,使用纯水替代内毒素标准溶液。

3.2 光度法测量1.将准备好的内毒素标准溶液和空白对照组分别倒入两个塑料试管中,每组至少三个重复样品。

2.使用紫外可见分光光度计设置波长为合适的吸光波长。

(根据标准溶液的特性和仪器的要求选择波长)3.在纯水中调零仪器,并将光路调整为最佳状态。

4.依次将样品放入光度计,记录各样品的吸光度值。

5.计算各样品的平均吸光度值并计算差值,以得到内毒素的含量。

3.3 数据处理和分析1.将各样品的吸光度值平均后的数据整理成表格或图解形式。

2.使用合适的统计方法进行数据分析,如方差分析或t检验等。

3.根据分析结果判断内毒素含量的差异是否显著。

4. 安全注意事项•实验过程中需佩戴实验手套和防护眼镜,避免内毒素对人体的直接接触。

•各种试剂和溶液应妥善保存,防止误用和污染。

•实验过程中如有意外溅洒等情况发生,应立即用大量清水冲洗受影响的部位,并寻求医疗帮助。

5. 结论本文档按照光度法的操作规程,介绍了光度法内毒素的实验步骤和安全注意事项。

通过标准溶液的测量和数据分析,可以得到准确的内毒素含量。

在进行实验过程中,实验人员应严格遵守操作规程,并做好必要的安全措施,以确保实验结果的准确性和人员的安全。

同位素标记法测定内毒素的原理

同位素标记法是一种用于测定内毒素的原理。

内毒素是一种细菌产生的毒素,它可以导致严重的炎症反应和休克。

同位素标记法利用同位素的放射性特性来追踪内毒素在生物体内的代谢和清除过程。

具体而言,同位素标记法测定内毒素的原理是利用放射性同位素标记内毒素分子,通常使用放射性碳(如^14C)或放射性氘(如^3H)来进行标记。

一旦内毒素分子被标记,它们就可以被追踪其在生物体内的行为。

标记的内毒素被引入实验对象的体内,然后通过不同的方法(如血液样本、尿液样本等)收集样本,通过测定样本中放射性同位素的浓度变化,可以推断内毒素的代谢速率、清除速率以及在体内的分布情况。

这种方法的优势在于可以提供对内毒素在体内动力学行为的直接测定,能够更准确地了解内毒素的代谢途径、半衰期以及清除途径。

同时,通过同位素标记法还可以研究内毒素与其他生物分子的相互作用,从而更深入地了解内毒素的生物学特性。

然而,需要注意的是,同位素标记法需要使用放射性同位素,因此在实验操作和废弃物处理上需要严格遵守放射性安全规定,以确保实验人员和环境的安全。

同时,对于使用同位素标记法测定内毒素的研究,也需要进行伦理审查和合规管理,确保实验过程符合伦理标准和法律法规要求。

内毒素检测标准及方法

内毒素检测的标准及方法主要包括以下几个方面:

检测标准:

1.细菌内毒素检查包括两种方法,即凝胶法和光度测定法,后者包括浊度法和显

色基质法。

供试品检测时,可使用其中任何一种方法进行试验。

当测定结果有争议时,除另有规定外,以凝胶法结果为准。

2.细菌内毒素的量用内毒素单位(EU)表示,1EU与1个内毒素国际单位(IU)

相当。

检测方法:

内毒素检测主要使用鲎试验法,这是国际上至今为止检测内毒素最好的方法,具有简单、快速、灵敏、准确的特点,被欧美药典及我国药典定为法定内毒素检查法,并已被世界各国所采用。

鲎试剂按实验方法可分为凝胶法、动态浊度法、终点浊度法、动态显色法、终点显色法。

其中凝胶法操作简单、经济,不需要专用测定设备,可以进行定性或半定量测定。

请注意,进行内毒素检测时应严格遵守相关标准和操作规范,确保结果的准确性和可靠性。

细菌内毒素检测标准

细菌内毒素检测的标准通常由相关监管机构或行业组织制定。

以下是一些常见的细菌内毒素检测标准:

1. 中国标准:GB/T 18979-2003《食品中内毒素的测定鲎试剂法》是中国关于细菌内毒素检测的国家标准,该标准规定了使用鲎试剂法测定食品中内毒素的试验方法和要求。

2. 美国标准:FDA(美国食品药品监督管理局)制定了关于细菌内毒素检测的联邦法规,如21 CFR 11

3.320(f),规定了食品中内毒素的检测方法和限量。

3. 欧洲标准:欧洲食品安全局(EFSA)对细菌内毒素的检测方法有详细的指南,如针对水产品中的副溶血性弧菌内毒素的检测方法。

4. ISO标准:ISO 11298-1《医学器械细菌内毒素的测定》是国际标准化组织(ISO)制定的关于细菌内毒素检测的国际标准。

这些标准通常涵盖了检测方法、试验条件、结果分析等方面,以确保检测结果的准确性和可靠性。

需要注意的是,不同国家和地区的标准可能存在差异,因此在进行细菌内毒素检测时,应遵循当地相关法规和标准要求。

内毒素是一种由细菌、真菌等微生物产生的毒素,当这些微生物在人体内繁殖过多或死亡时,内毒素可能会进入人体血液循环系统,引发炎症反应,严重时甚至会导致多器官功能障碍综合征(MODS)等严重后果。

因此,内毒素检测是一项重要的临床检测项目。

目前内毒素检测的标准主要包括内毒素含量、内毒素结合蛋白、内毒素活性等指标。

一般情况下,临床常用的内毒素检测方法有内毒素试验(LPS试验)、内毒素结合蛋白试验(Endotoxin Binding Protein,EBP试验)等。

在中国,内毒素检测的正常值因不同的检测方法而异。

以内毒素试验为例,其正常值参考范围为0-0.1 EU/mL(EU为内毒素单位),但需要注意的是,正常值范围可能会因不同的检测方法、检测设备、样本类型等因素而有所差异,因此具体的正常值参考范围需根据实际情况和各地实验室的检测标准确定。

此外,需要注意的是,内毒素检测仅能作为辅助诊断手段,不能作为单一的诊断标准,临床诊断应综合考虑患者的症状、体征、病史等多方面因素。

内毒素的检验方法概述及解释说明1. 引言1.1 概述内毒素是一种存在于细菌细胞壁或细菌体内的有毒物质,可以引起多种炎症反应和严重的生理功能障碍。

检验内毒素的方法对于保障食品安全、医药领域和环境监测等方面至关重要。

本文将概述内毒素的检验方法,并分析其优劣势及应用场景。

1.2 文章结构本文将从以下几个方面内容进行阐述:引言部分主要介绍内毒素的概述以及文章结构;接下来在“2. 内毒素的检验方法介绍”部分,将详细介绍常见的内毒素定量和定性检测方法并讨论其使用场景和限制;随后,在“3. 内毒素的生物学意义”部分,将探讨内毒素的来源、作用机制以及与疾病关联性研究进展;接着,在“4. 常见内毒素检验方法详解及优缺点比较”部分,将对生物试剂法(LAL 法)、免疫测定法(ELISA法)和质谱分析法(MS法)这三种常见内毒素检验方法进行详细解释,并比较它们的优缺点;最后,在“5. 结论与展望”部分,将总结本文的主要内容和发现,并展望内毒素检验方法的发展趋势和应用前景。

1.3 目的本文旨在全面介绍内毒素检验方法的原理、应用场景及其在食品安全、医药领域和环境监测中的重要性。

通过对常见内毒素检验方法进行详细解析和比较,希望能够为读者提供一个清晰而全面的了解,推动相关领域内毒素检测方法的研究与应用。

2. 内毒素的检验方法介绍:内毒素的检验方法是为了确定样品中是否存在内毒素,并且可以量化其含量或者进行定性分析。

常用的内毒素检验方法主要包括定量检测方法和定性检测方法。

下面将详细介绍这两种方法以及它们的使用场景和限制。

2.1 定量检测方法:定量检测方法旨在准确地测定样品中内毒素的含量。

其中,最常用且广泛应用的方法是生物试剂法(LAL法)和质谱分析法(MS法)。

生物试剂法(LAL法)是一种基于海洋生物滤过膜锥虫(Limulus polyphemus)体液反应原理的敏感、特异性、快速、可重复测定内毒素含量的显色反应试剂。

该试剂能够与内毒素结合形成凝胶或产生溶血现象,进而通过光密度变化或溶血程度来间接推算出样品中内毒素的含量。

内毒素干扰实验原理本实验旨在探究内毒素对细胞生长及活性的影响,并通过鲎试验进行内毒素含量的测定及干扰效果的评估。

实验原理如下:1. 内毒素检测内毒素是革兰氏阴性菌细胞壁中的一种成分,主要由脂多糖(LPS)组成。

内毒素在细菌死亡裂解后释放出来,其生物学活性相对稳定,不易被热、酸及一些常用灭菌法所破坏。

内毒素具有多种生物活性,可引起发热反应、释放炎症因子、急性炎症反应等,还可引起休克、弥散性血管内凝血(DIC)等严重病理生理过程。

因此,内毒素在临床疾病的治疗和研究中具有重要意义。

2. 微生物菌液准备本实验所使用的微生物菌液为革兰氏阴性菌(如大肠杆菌、绿脓杆菌等),可通过培养、离心、洗涤等步骤获得纯净的菌液。

制备好的菌液可用于后续的内毒素提取及细胞毒性实验。

3. 不同浓度内毒素处理细胞将准备好的菌液进行内毒素提取,根据实验设计需要配制不同浓度的内毒素溶液。

将细胞与不同浓度的内毒素溶液共培养,观察细胞生长及活性的变化。

根据实验目的,可以设置不同的实验组和对照组,以便进行统计分析。

4. 细胞毒性实验在实验中,通过观察不同浓度内毒素处理过的细胞生长及活性的变化,可以反映内毒素对细胞的毒性作用。

一般情况下,随着内毒素浓度的增加,细胞的生长速度会减慢,细胞死亡率会增加。

通过对细胞毒性实验结果的分析,可以评估不同浓度的内毒素对细胞生长和活性的影响。

5. 鲎试验复核鲎试验是一种灵敏的检测方法,可用来检测样品中微量的内毒素。

本实验中,将不同浓度的内毒素样品进行鲎试验检测,根据鲎试剂的反应情况,可以了解样品中内毒素的含量及其对鲎试验的干扰作用。

通过鲎试验的结果可以评估不同浓度的内毒素样品的纯度和干扰效应。

此外,还可以通过对比鲎试验与细胞毒性实验的结果,综合评估内毒素样品的生物活性及其对细胞的干扰作用。

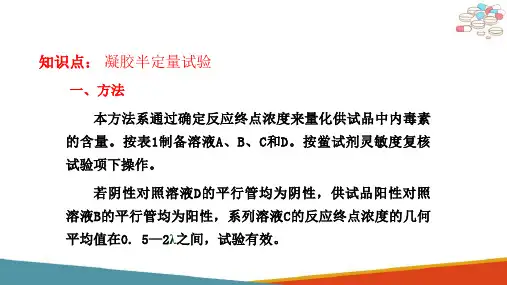

内毒素检测方法一、内毒素的检测方法常用的检测内毒素的方法有以下几种:1.凝胶法:通过鲎试剂(鲎试剂中含有C因子、B因子、凝固酶原、凝固蛋白原等)与内毒素发生凝集反应产生凝固蛋白(凝胶)的原理来定性检测或半定量内毒素的方法。

凝胶法是通过观察有无凝胶形成作为反应的终点。

此法操作比较简单,经济,不需要专用测定设备,可以进行定性或半定量测定。

2.动态浊度法;浊度法系利用检测鲎试剂与内毒素反应过程中的浊度变化而测定内毒素含量的方法。

内毒素与鲎试剂中的凝固酶原激活呈凝固酶,凝固酶可使凝固蛋白原变成凝固蛋白(即产生凝胶),使液体的浊度发生变化,通过动态观察浊度变化速率检测。

3.终点显色法:通过由于细菌内毒素激活鲎试剂(鲎试剂中含有C 因子、B因子、凝固酶原、凝固蛋白原等)C因子,引起一系列酶促反应,激活凝固酶原形成凝固酶,凝固酶分解人工合成的显色基质(含N-α-苯甲酰-DL-精氨酰-4-硝基苯胺盐酸盐),使其分解为多肽和黄色的对硝基苯胺(pNA,λmax = 405nm)。

同时,对硝基苯胺(pNA)也可用偶氮化试剂染成玫瑰红色(λmax = 545nm),避免了供试品本身的颜色对405nm处吸收峰的干扰。

根据产物颜色判断内毒素浓度,又称为比色法。

4.动态显色法:内毒素可激活鲎试剂引起一系列酶促反应,产生黄色的对硝基苯胺(pNA,λmax = 405nm),在一定时间内,动态观察对硝基苯胺(pNA)的生成量,与细菌内毒素浓度成正相关。

但此方法需要带温育系统的动态光度测定仪器及配套软件。

5.其他检测方法:还有一些直接测定内毒素定量的方法如酶联免疫吸附测定法(ELISA)、免疫学方法(如火箭免疫电泳试验法、L-聚赖氨酸法、双抗体夹心法、荧光偏振法等)等,这些方法的特点是特异性、准确性高,但其应用尚待大量临床实践的验证,操作尚待进一步简化;还有一些间接测定的方法,如生物学方法利用LPS刺激免疫细胞产生IL-1、TNF,通过间接测定IL-1、TNF等细胞因子含量,推算出待检样本中的LPS含量;化学发光法:应用CR1和CR3受体诱导中性粒细胞的氧化反应作为一个反应平台,通过测定内毒素对中性粒细胞的生物学作用来检测内毒素的含量;流式细胞术:应用针对内毒素表面抗原决定簇的单克隆抗体对内毒素进行荧光标定而后应用流式细胞仪进行检测。

2024版中国药细菌内毒素检查法验证方案嘿,各位同行,今天咱们来聊聊细菌内毒素检查法验证方案,这可是咱们药界的大事儿。

作为一名有着10年方案写作经验的大师,我就来给大家详细梳理一下2024版的验证方案。

一、概述细菌内毒素检查法是一种用于检测药品、医疗器械等物品中细菌内毒素含量的方法。

它主要是通过检测细菌内毒素与鲎试剂发生凝集反应来实现的。

此方法具有简便、快速、灵敏度高、特异性好等特点,广泛应用于药品质量控制。

二、验证目的1.验证细菌内毒素检查法的可靠性、准确性、重复性。

2.确定细菌内毒素检查法的适用范围。

3.为药品、医疗器械等物品的细菌内毒素限量提供科学依据。

三、验证方法1.鲎试剂法:采用鲎试剂与细菌内毒素发生凝集反应,通过比色法或浊度法测定凝集程度,从而计算出细菌内毒素含量。

2.酶联免疫法:利用细菌内毒素与特异性抗体结合,通过酶联免疫反应测定细菌内毒素含量。

四、验证步骤1.验证实验材料:准备鲎试剂、细菌内毒素标准品、待测样品等。

2.验证实验方法:按照细菌内毒素检查法操作规程进行实验。

3.验证实验数据:记录实验数据,包括细菌内毒素标准品、待测样品的凝集程度、吸光度等。

4.数据处理:计算细菌内毒素含量,进行统计分析。

5.结果判定:根据细菌内毒素限量标准,判断待测样品是否符合要求。

五、结果判定及处理1.结果判定:细菌内毒素含量小于等于限量标准时,判定为合格;大于限量标准时,判定为不合格。

2.处理:对不合格样品,进行原因分析,采取相应的质量控制措施,确保产品质量。

下面,我来给大家举个例子,以便更好地理解这个验证方案。

假设我们要验证某药品的细菌内毒素含量,我们需要准备鲎试剂、细菌内毒素标准品、待测样品等实验材料。

然后,按照细菌内毒素检查法操作规程进行实验,记录实验数据。

计算细菌内毒素含量,与限量标准进行比较。

如果细菌内毒素含量小于等于限量标准,那么该药品判定为合格;如果大于限量标准,那么该药品判定为不合格,需要进一步采取措施进行质量控制。

产品内毒素检验方法

产品内毒素的检验方法有:

凝胶法。

凝胶法工作的原理是,在特定的PH范围内,内毒素分子将会在凝胶中凝结,形成固体凝胶。

内毒素水平高时凝胶大,而低内毒素水平则会形成小的凝胶点。

因此,可以通过观察凝胶在特定PH范围内的分布,定量测定内毒素的水平。

动态浊度法。

动态浊度法的基本原理是,宿主细胞在内毒素水平较高时,会分泌内毒素,从而抑制其细胞的生长。

在此情况下,可以通过测定细胞浊度来进行实验。

在实验过程中,需要用一种特定的原料混合内毒素,其混合液会吸收特定波长的光线,这就是它的动态浊度。

终点显色法。

终点显色法的基本原理是,将内毒素与一种特定的颜料混合,并通过光谱技术来检测内毒素的水平。

此外,还可以通过观察颜料的颜色变化,来判断内毒素的水平。