小儿疾病-疳证2

- 格式:ppt

- 大小:341.50 KB

- 文档页数:45

小儿疳积病情说明指导书一、小儿疳积概述小儿疳积是小儿时期,尤其是1~5岁儿童的一种常见病证,属于中医病证的范畴。

本病是疳证(分疳气、疳积、干疳三阶段)发展至第二阶段,是由于喂养不当、多种疾病的影响,使脾胃受损而导致全身虚弱、消瘦面黄、发枯等慢性病证。

但古代所说之“疳积”已与现代之“疳积”有了明显的区别,在古时候,由于生活水平的限制,人们常常饥饱不均,对小儿喂哺不足,使脾胃内亏而生疳积,多由营养不良而引起,也就是相当于西医所讲的“营养不良”。

而现在随着人们生活水平的提高,且近来独生子女增多,家长们又缺乏喂养知识,盲目地加强营养,反而加重了脾运的负荷,伤害了脾胃之气,滞积中焦,使食欲下降,营养缺乏,故现在的疳积多由营养失衡造成。

英文名称:暂无资料。

其它名称:无相关中医疾病:暂无资料。

ICD 疾病编码:暂无编码。

疾病分类:暂无资料。

是否纳入医保:部分药物、耗材、诊治项目在医保报销范围,具体报销比例请咨询当地医院医保中心。

遗传性:无结论。

发病部位:胃,脾脏常见症状:腹胀、睡眠不安、消瘦、面黄主要病因:喂养不当、疾病因素、先天因素检查项目:血常规、粪便隐血试验、超声检查、X 线、CT、内镜检查、胃功能检查重要提醒:家长应合理喂养孩子,科学营养搭配,避免偏食、暴饮暴食等不良饮食习惯。

临床分类:暂无资料。

二、小儿疳积的发病特点三、小儿疳积的病因病因总述:小儿疳积主要由于喂养不当、疾病因素、先天因素等原因所造成。

基本病因:1、喂养不当这是由于婴幼儿时期脏腑娇嫩,机体的生理功能未成熟完善,而很多家长生怕孩子吃不饱,会一次性大量喂哺或频繁喂哺饮食尚不能自节的婴幼儿。

但是哺食过早,甘肥、生冷食物吃得太多,会损伤脾胃之气,耗伤气血津液,就会出现消化功能紊乱,产生病理上的脾气虚损而发生疳积之证。

2、疾病因素多因小儿长期患病,如虫病(多指蛔虫病)、经常呕吐、慢性腹泻等,加之病后失调,津液受伤,均可导致脾胃虚弱,吸收和代谢的功能减弱,气血得不到充分补充,长此以往则导致疳积的产生。

中医儿科临床诊疗指南疳证疳证是一种常见的儿科疾病,多见于1-5岁的儿童。

它主要表现为形体消瘦、饮食异常、面色无华等症状,严重影响着儿童的生长发育和身体健康。

本文将为读者提供一份中医儿科临床诊疗指南,以帮助医生和家长更好地诊断和治疗疳证。

疳证的诊断主要依据症状、体征和辅助检查。

患儿多有食欲不振、消化不良、形体消瘦、面色无华、头发干枯等症状,严重者可出现贫血、营养不良、消化不良性腹泻等。

辅助检查可发现血常规、微量元素、肝功能等异常。

中医治疗疳证多采用综合治疗手段,包括饮食调理、药物治疗和针灸治疗。

饮食方面,应遵循“三餐定时定量,荤素搭配,营养均衡”的原则,适当增加蛋白质、脂肪和糖的摄入。

药物治疗方面,可根据患儿的证候选用健脾开胃、消食化积、养血补气等中药方剂。

针灸治疗则可选用足三里、中脘、脾俞等穴位进行针刺或艾灸。

对于疳证患儿,西医治疗主要针对病因和并发症。

对于感染性疳证,可使用抗生素和抗病毒药物进行治疗;对于营养不良和贫血,可进行相应的对症治疗。

预防疳证的关键在于合理的饮食和营养均衡。

家长应孩子的饮食,避免过度喂养和偏食。

适当的户外活动和心情舒畅也有助于预防疳证的发生。

疳证在基层医疗单位和综合医院中均有应用。

在基层医疗单位,可通过定期开设健康讲座和义诊,提高家长对疳证的认识和重视程度,早期发现并干预疳证。

在综合医院,儿科医生应加强对疳证的诊疗,通过中西医结合的方法,迅速有效地改善患儿的症状和体征,降低并发症的发生率。

疳证是一种严重影响儿童生长发育和身体健康的疾病。

通过中医和西医的综合治疗,可以有效地改善患儿的症状和体征,降低并发症的发生率。

家长和医生应孩子的饮食和生活习惯,早期发现并干预疳证,以促进儿童的健康成长。

本指南旨在为医生和家长提供一份实用的疳证诊疗指南,希望能够对大家有所帮助。

概述小儿汗证是指小儿在安静状态下,全身或局部出汗过多,甚至大汗淋漓的一种病症。

中医认为,小儿汗证多由体质虚弱、营卫不固、阴虚内热等多种原因引起。

辨治小儿疳证经验撷萃

张翠玲;彭玉;吴昊;左金兰

【期刊名称】《医学理论与实践》

【年(卷),期】2024(37)9

【摘要】小儿疳证为中医儿科常见病证,以患儿形体消瘦、饮食改变、毛发干结、疲乏无力等为主要临床表现的一种慢性营养不良性疾病,又名“疳病”或“疳证”,与现代医学“维生素营养障碍”“微量元素缺乏”等疾病相似[1]。

因其病情变化复杂,易出现危重病情,故与麻、痘、惊合称“儿科四大症”。

随着生活节奏的加快,家长对小儿饮食结构种类的认识缺乏,导致小儿生长发育所需营养物质不能适时适量得到补充,疳证发病率随之增加。

此外,中医药在调节患儿体质、脏腑功能等方面具有明显优势。

彭玉教授衷中参西,总结前人理论和自己多年诊疗经验所得,从运脾益肾的角度治疗食少、生长缓慢的小儿疳证,效如桴鼓。

笔者有幸侍诊,现将其经验总结如下。

【总页数】3页(P1617-1619)

【作者】张翠玲;彭玉;吴昊;左金兰

【作者单位】贵州中医药大学;贵州中医药大学第二附属医院

【正文语种】中文

【中图分类】R272.4

【相关文献】

1.郜峦教授辨治妇科疾病临证经验撷萃

2.李宜瑞辨治岭南地区小儿反复呼吸道感染经验撷萃

3.栗锦迁教授辨治胸痹心痛临证撷萃

4.姜之炎分期辨治小儿反复呼吸道感染经验撷萃

5.王孟英辨治狂证经验撷萃

因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

第四节疳证疳证是由于喂养不当,致使脾胃受损,影响小儿生长发育的慢性疾病。

相当于西医学的小儿营养不良及部分寄生虫病。

多见于5岁以下的婴幼儿。

“疳者,甘也。

”指本病的发病原因多因小儿喂养不当、乳食无度或断乳过早、挑食、偏食、恣食香甜肥甘而损伤脾胃,日久致气血生化乏源而形成疳疾;“疳者,干也。

”则泛指本病有全身消瘦、肌肤干瘪等征象。

【临床表现】以面黄肌瘦、头大颈细、头发稀疏、精神不振、饮食异常、腹胀如鼓或腹凹如舟、青筋暴露等为主要症状。

1.疳气食欲不振或食多便多,大便干稀不调,形体略见消瘦,面色稍显萎黄,精神不振,好发脾气,苔腻,脉细滑。

多见于本病的初期。

2.疳积食欲减退或善食易饥,或嗜食生米、泥土等异物,大便下虫,形体明显消瘦,面色萎黄,毛发稀疏易落,脘腹胀大,青筋暴露,烦躁不安,或喜揉眉挖鼻,吮指磨牙,舌淡、苔淡黄而腻,脉濡细而滑。

多见于本病的中期。

3.干疳精神萎靡,极度消瘦,皮包骨头,皮肤干枯有皱纹,呈老人貌,啼哭无力、无泪,腹凹如舟,或见肢体浮肿,或有紫癜、鼻衄、齿衄等,舌淡或光红少津,脉弱。

多见于本病的后期。

【治疗方法】 1.基本治疗治则:健运脾胃、补益气血、消积导滞,针灸并用,平补平泻。

处方:四缝中脘足三里脾俞方义:四缝是治疗疳积的经验效穴,现代研究表明,针刺四缝穴能增强多种消化酶的活性;中脘乃胃募、腑会穴,足三里是胃之合穴,合脾之背俞穴共奏健运脾胃、益气养血、通调腑气、理气消疳之功,以助小儿发育。

加减:疳气加章门、胃俞健运脾胃;疳积加建里、天枢、三阴交消积导滞;干疳加肝俞、膈俞调养气血;虫积加百虫窝驱虫消积。

操作:四缝穴应在严格消毒后用三棱针点刺,挤出少量黄水或乳白色粘液;背部腧穴和章门不可直刺、深刺,以防伤及内脏;其余腧穴常规针刺。

一般不留针。

⑴捏脊:沿患儿背部脊柱两侧由下而上用拇指、食指捏华佗夹脊3~5遍。

⑵皮肤针:叩刺脊柱正中督脉及其两旁的华佗夹脊、足太阳经穴,以皮肤微红为度。

隔日l次。

小儿疳积疳积系指小儿脾胃虚损,运化失宜病程较长的慢性疾患。

多发于1~3岁左右的婴幼儿,其它年龄小儿亦可发生。

本病起病缓慢,病程越长,病情亦随之越重,严重影响小儿的正常生长发育。

临床上有不同程度的形体干枯赢瘦,头发稀疏、精神疲乏、腹部胀大、饮食异常为特征。

[诊断](一)临床表现1.面色无华或苍白,疲乏无力,体重逐渐减轻,皮下脂肪逐渐消失,肌肉松弛,毛发干枯,重者智力发育差。

2.有母乳不足或喂养不当及慢性病史。

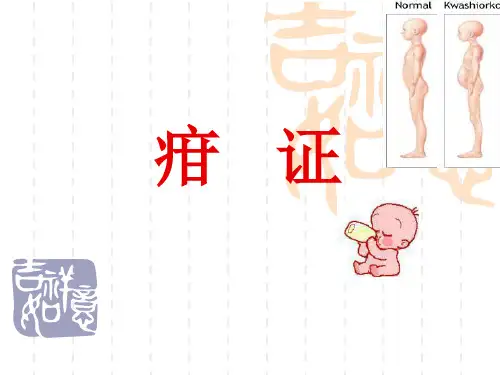

(二)主要类型1.轻度:腹部、躯干和大腿内侧的皮下脂肪变薄,肌肉不结实,体重比正常低15%~25%者。

2.中度:腹部、躯干、四肢皮下脂肪显著消失,大腿内侧有明显皱折,肌肉松弛,皮肤苍白、干燥,脸部明显消瘦,体重比正常低25%一40%。

3.重度:全身各部的皮下脂肪完全消失,面颊极度消瘦,额多皱纹,状如老人。

皮肤干燥、无弹力、无光泽,体重比正常低40%以下。

[治疗]一、西药治疗1.维生素B,每日3次,每次1—2片。

2.浓缩鱼肝油滴剂,每日15—30滴,分3—4次口服。

3.钙剂:葡萄糖酸钙片,每日2次,每次1~2片。

多维钙片,每日2次,每次2—3片。

4.乳酶生片,每次2—4片,每日3次。

或食母生,每日3次,每次4—5片。

二、中药治疗小儿疳积,西医称之为“慢性营养障碍性疾病”。

多由饮食不节或嗜食肥甘生冷等物,损伤脾胃,使运化失职,水谷精微生化不足,脏腑失养所致。

其病变部位在于脾胃,故有“诸疳皆脾胃病”的论点。

治疗时须处处以顾护脾胃为本,调脾和胃,以助受纳和运化,后天生化渐充,则病可向愈。

1、中药成药1.肥儿丸。

每服1粒,每日2次。

用于疳气证及疳积之轻证。

2.小儿香橘丹。

每服1丸,每日3次。

1周岁以下酌减。

用于疳积汪。

3.十全大补丸。

每服2~4g,每日3次。

用于干疳证。

4.明目地黄丸。

每服3~6g,每日2次。

用于眼疳证。

2、药物外治1.莱菔子适量研末,阿魏调和。

敷于伤湿止痛膏上,外贴于神阙穴。

每日1次,连用7日为1疗程。

疳积的症状及病因治疗小儿疳积的内服方疳积的症状及病因疳积是因为饮食失调,护理不当,以致脾胃受损,运化失司,消化吸收功能长期受到障碍而导致的一种慢性消化系统疾病。

该病大多见于3岁左右的幼儿,并且因为患儿脏腑长期失于濡养,气液干涸,因此在临床中通常表现为患儿形体干枯赢瘦,气血不荣,头发稀疏,精神疲惫,腹部胀大,且青筋暴露,或见腹凹如舟,饮食异常等特征。

疳与积在临床中是有一定区别的。

古代医家认为,“积为疳之母,无积不成疳”,不仅明确地指出了疳积的发病机制,同时也为疳积的治疗提供了一定的依据。

疳积的临床治疗当以消积化疳,调理脾胃为原则。

但是,在临床具体施治过程中,则当根据疳积程度的不同,分别采取先补后攻,先攻后补,抑或内外分治,攻补兼施等方法。

除此之外,在应用药物治疗疳积的同时,饮食营养的合理调节,对于该病的治疗效果有着不可忽视的重要意义。

治疗小儿疳积的内服方1、【疳积散】组成:鸡内金30克,神曲、麦芽、山楂各100克。

功用:适用于小儿诸种疳积,饮食不振,肌肉瘦弱等。

用法:将以上各药研为极细末后和匀,每服3克,1日3次,糖开水送服。

2、【益黄散】组成:陈橘皮30克,公丁香6克,诃子肉(炮)、青橘皮、炙甘草各15克。

功用:适用于小儿脾胃虚弱,腹痛泻痢,不思饮食,呕吐腹胀,神倦面黄,以及疳积,腹大身瘦等。

用法:将以上各药研为粗末后和匀,每服5克,水煎取汁,食前饮之。

3、【五谷虫紫金散】组成:五谷虫(稻米内生的小白虫)50克,紫金锭(又名玉枢丹,一种中成药)3克。

功用:化食消胀。

适用于小儿疳积,面黄肌瘦,腹胀。

用法:将五谷虫晒干或置于瓦上焙干,与紫金锭共研末。

每日早、晚餐时,取l—2克,用米汤调服。

4、【四味鸡内金散】组成:玉米、黄豆、白扁豆、芡实、鸡内金各等量。

功用:补脾健胃,益肾利湿,理气消胀。

适用于小儿疳积,身体消瘦,腹如舟状,食欲低下,大便呈糊状,精神不振,舌苔淡白,指纹淡红。

用法:将玉米、黄豆、白扁豆、芡实、鸡内金分别洗净,晒干,微火炒黄酥,砸碎,共研末,装瓶备用。