黎族祖先传说,黎族人民的历史由来

- 格式:doc

- 大小:13.00 KB

- 文档页数:2

黎族人祖先黎族同胞是海南岛最早的居民,其历史可追溯到新石器时代,已有数千年的历史。

由于黎族没有文字记载,黎族的族源问题,专家们意见分岐,只能凭些民间传说,语言习俗进行分析形成不同几种传说:相传很久很久以前人类遇到一次灭顶之灾的洪荒时各自逃生,兄妹俩天妃和观音躲进胡芦瓢内,被水冲入海中随处漂流。

一天漂流到海南岛昌化江畔的燕窝岭,被一颗榕树卡住而得以幸存。

洪水退却后,二人走出胡芒瓢登陆上岸。

她们走遍天涯海角,都是不见人迹。

随着时间的流逝,兄妹长大成人。

二人商量后,决定分头去寻找洪水冲散的亲人。

约定每逢农历的三月三日回到燕窝岭来会面。

于是哥哥向东行,妹妹向西寻找。

艰难的旅程,兄妹俩寻遍天涯海角的山山水水,始终未找到一个亲人。

年复一年,妹妹察觉自己的青春即将逝去,家族灭绝,万般无奈。

为了繁衍后代,她横下一条心,从山上扯下一根红藤。

截去有尖刺的小段,走到水边,借水为明镜,用藤刺刺在脸上、四肢、胸腹部。

刺下道道根迹,涂上用碳灰等合成的黑汁涂抹,留下永久的纹迹。

当她来年三月三日回到燕窝岭时,其哥哥已认不出她。

春天山花烂漫,木棉花开之际兄妹俩结成夫妻。

生儿育女,黎族才得以新生,繁衍后代。

男的打猎开荒种粮,女的织布做饭相依为命生存,仍然居住在山洞中。

以后有了儿女,搬出洞外找来木料茅草、藤条搭成茅房避风挡雨生存。

二人恋旧结婚故地,只是每年的春节天妃和观音带着她们的儿孙们来这里欢集,纪念她们结婚的时候。

不知过多少个春天,天妃和观音沉睡在山洞内没有出现,待她们的子孙进去探视时,只见她们已化成了一对石头,永远地沉睡在山洞里。

子孙们为了纪念祖先这永远沉睡的洞穴,此洞取名为“娘母洞”。

往后,每年的春暖花开之际黎人带着山兰稻酒,棕子,水果等礼品,从四面八方聚集到燕窝岭“娘母洞”进行祭拜。

大家集在一起欢乐无比。

然后,大家开始唱歌跳舞,热闹至次日开始陆续的离去。

久而久之有了时间的概念,时节习俗,为了大家统一日期,把它定在农历三月初三这天相集,这就有了每年三月三民族节日。

论黎族的传说故事

黎族是中国南方的一个少数民族,他们有着丰富的传说故事。

其中最著名的一个传说是“黎族的英雄”。

这个传说讲述的是一个叫做“黎族英雄”的人,他曾经帮助黎族人抵抗外来侵略者,保护了他们的家园。

他的勇敢和坚毅令人敬佩,他的行为也被黎族人永远铭记在心。

另一个传说是“黎族的爱情故事”。

这个传说讲述的是一对年轻的恋人,他们热爱彼此,但是他们的家庭却反对他们的恋情。

最终,他们决定不顾一切地结婚,但是他们的家人却把他们分开了。

他们最终还是走到了一起,他们的爱情也成为了黎族人永恒的精神。

黎族的传说故事不仅仅是一种传统,它们也是黎族人民的精神支柱。

它们不仅让黎族人民更加自豪,也让他们更加坚强,更加勇敢,更加有信心去面对未来。

黎族的传说故事让黎族人民更加珍惜自己的文化,也让他们更加热爱自己的家乡。

五千多年以前,黎族人便在海南这个美丽的孤岛上劳动生息了。

黎族社会的发展,和别的民族一样,都经历过一个相当长的历史进程。

而洪荒时代的黎族口头文学,便有了关于远古时代的神话和传说。

这些神话与传说,叙述着宇宙万物和人类起源,解释着洪荒时代充满神奇的世界,塑造出战胜自然的理想化的英雄人物。

她以鲜明的主题,淳朴的风格,生动的形象,构成了独具一格的民族艺术特色。

就其内容而言,这些神话传说可分为两大类:一是对人类起源、族源及其对一些自然现象的解释;二是歌颂开创世界神奇式的英雄人物,反映人与自然的斗争。

(一)大力神的传说传说,在远古的时候,天地之间只有几丈高,天上有七个太阳和七个月亮,太阳把大地烧得滚烫烫的。

白天人们都跑到深山洞穴里避暑,夜间人们也不敢出来,只有在日月交替的黎明和黄昏,人们才争先恐后地走出山洞去找一些吃的,百姓叫苦连天。

有一个黎族大力神,他想,这样过日子百姓怎么过得下去啊?因此他在一天晚上,用劲他全身力气,把身躯向上一拱升高一万丈,就把天空拱高了一万丈。

天空拱高了,豁然开朗,但天上还有七个太阳热烘烘的,人们仍然很难生存,于是大力神做了一把很大的硬弓和很多利箭。

第二天,他冒着猛烈的阳光去射太阳,一箭一个,把六个太阳射了下来。

当他准备射最后一个太阳的时候,人们份份说到:留下这最后一个太阳吧,世界万物需要阳光呢。

大力神答应了大家的请求,于是天上就只有一个太阳了。

夜晚,大力神又冒着刺眼的强光去射月亮,他张弓搭箭射落六个月亮。

当他射到第七个月亮的时候,因为射偏了,只射缺了一小片,当他准备再补射一箭时,百姓又份份说:饶了它吧,不然夜晚就没有一点光亮了。

大力神又答应了黎民百姓的请求,这样我们看到的月亮就有时圆、有时缺了。

大力神拱天、射日月之后,他又想:平展的一片大地,光溜溜的,没有山川,没有森林,人们怎么生息繁衍呢?于是他取下天上的彩虹当作扁担,拿地上的道路当作绳索,从南海挑来沙土,造山叠岭。

从此大地上出现了高山峻岭,那大大小小的山丘是从他的大篮筐里漏下来的泥沙。

黎族文化常识高考知识点黎族是中国少数民族之一,主要分布在海南岛、广西壮族自治区和云南省等地。

作为一个有着悠久历史和丰富文化的民族,黎族文化不仅具有独特的特色,而且也是高考常见的文化知识点之一。

下面我们就来一起了解一些关于黎族文化的常识。

黎族是中国历史上的古老民族之一,他们的先民早在公元前3000年左右就已经在海南岛上繁衍生息。

他们的祖先是从中原地区迁徙而来的,逐渐与当地土著部族融合形成了今天的黎族。

黎族文化非常丰富多样,涵盖了语言、宗教、服饰、建筑等多个方面。

首先,黎族有着独特的语言文字系统,通行着一种叫做黎语的方言。

黎语是属于壮侗语系的一种语言,和海南本岛的汉语是截然不同的。

黎语有自己的音节、词汇以及语法规则,人们可以通过学习黎语来深入了解黎族的文化。

另外,黎族在宗教方面也有着独特的信仰体系。

传统上,黎族信奉母系神灵,崇拜大自然和祖先。

他们相信自然界万物都有灵性,同时也相信祖先能保佑他们的家庭和社群。

因此,黎族人在进行各种仪式和庆典时会以祭祀祖先和神灵为主题,以表达对祖先的敬仰和对大自然的感恩之情。

在服饰方面,黎族的传统服装也是其独特之处。

传统黎族服装以手工纺织品和手工刺绣为特色,常见的服饰有黎族妇女的绣花衣、黑色领巾、五色纱巾等。

这些服饰不仅体现了黎族人民的审美观念,还反映了他们的生活方式和社会地位。

此外,黎族的建筑也有自己的风格。

黎族人善于利用当地的自然资源,建造了许多具有独特形态的建筑物。

传统的黎族建筑通常以竹木、棕榈叶和红瓦等为材料,风格古朴,富有民族特色。

黎族的竹楼构造巧妙,既适应了气候需求,又满足了人们对建筑美感的追求。

这些传统建筑与自然环境相互融合,给人一种和谐的感觉。

黎族文化常识在高考中也是一个重要的考查内容。

例如,在语文和历史科目中,高考试题可能涉及黎族的历史渊源、语言特点、信仰习俗等方面的知识。

此外,美术科目中也有可能考察黎族的传统服饰、建筑特色等内容。

因此,了解黎族文化常识不仅有助于考生在高考中取得更好的成绩,也有助于提高对中国少数民族文化多元性的认识。

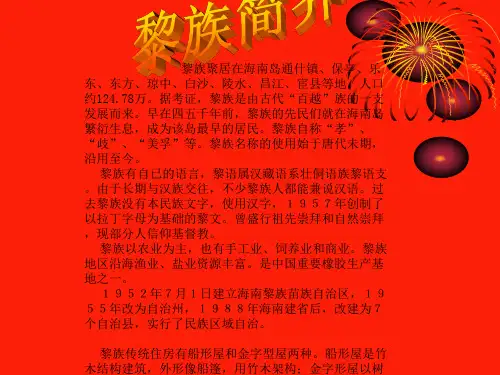

人口为1247814人民族概况黎族是我国岭南民族之一。

主要聚居在海南省中南部的琼中县、白沙县、昌江县、东方县、乐东县、陵水县、保亭县、通什市、三亚市等七县二市之内,其余散居在海南省的万宁、屯昌、琼海、澄迈、儋县、定安等县。

由于分布地区不同和方言、服饰等的差异,其自称有“伴”、“岐”、“杞”、“美孚”、“本地”等。

根据2000年第五次全国人口普查统计,黎族人口数为1247814。

使用黎语,属于汉藏语系壮侗语族黎语支,不同地区方言不同。

也有不少群众兼通汉语。

1957年曾创制拉丁字母形式的黎文方案。

黎族源于古代百越的一支。

西汉曾以“骆越”、东汉以“里”、“蛮”,隋唐以“俚”、“僚”等名称泛称中国南方的一些少数民族。

海南岛的黎族先民也包括在这些泛称之内。

“黎”这一专有族称始于唐末,到宋代才固定下来,沿用至今。

据考古发现,海南岛新石器时代原始文化遗址有130处,大约距今五千年左右。

史学界和民族学界研究认为,这些新石器遗物的主人是黎族的先民。

是黎族先民开发了海南岛。

秦汉时期,海南岛同汉王朝关系密切,汉武帝先后数次派兵打开琼岛,设置珠崖、儋耳两郡,部分大陆汉人迁居海南岛,与黎族土著居民杂居。

以后,汉族大量移民海南岛。

“村人”、苗族和回族也先后迁徙入岛。

大量移民的迁入,带来了先进的生产工具(铁器)和生产技术(农耕),社会生产力进一步发展,公元l世纪中叶,封建统治渐趋稳固。

南北朝和隋朝初期,中央政权对海南岛的统治更加巩固,俚僚领袖冼夫人起了重要作用。

她率领俚僚1000余峒(包括黎族祖先)以及岭南其它越人,先请命于梁朝,后又归属于隋朝。

冼夫人深明大义,致力团结,密切了中原与海南岛的关系,促进了黎族社会经济的发展。

唐宋时期,海南岛与中央王朝关系更加密切,海南岛作为唐朝与南海诸国贸易往来的交通要冲。

唐朝十分重视海南岛的统治和开发。

黎族地区生产的金、银、珍珠、玳瑁、香料等既作为“贡品”又作为对外贸易产品。

与此同时,黎族地区的封建地主经济进一步成熟。

黎族传说上古时代炎帝时代,其诸侯部落之一的"蚩尤"(chi you)部落是东部、南部各族部落的统称,各族部落众多,以后又称"南蛮"、"百越"、"九黎"、"三苗",是黎族、苗族、壮族等现今南方少数民族的祖先。

"蚩尤"部落因为经常叛乱,被黄帝、尧、舜、禹以及以后朝代兼并、驱敢,逐渐向南躲避于山岭,以至其中一支古骆越人(后称"俚人"),人口大量减少,部分人从大陆两广和越南北部一带乘独木舟、竹筏登上海南岛,成为海南最早的居民,这就是黎族的祖先。

到了南北朝时,大陆两广一带的"俚人"跟随首领冼夫人,大规模迁移海南岛,并归附冼夫人统治。

海南岛的"俚人"在宋朝以后始称"黎"至今。

黎族是唯海南独有的民族,人口约114万人,是3000多年前就开始由大陆来到海南岛的原始居民,历代受后期登岛的汉族居民逼迫,从沿海平原退居到岛中南部山区。

黎族自称“赛”。

黎族内部由于分布地区,服饰等的小差异而形成不同的方言,因而称谓也有所不同,如有“侾”、“杞”、“美孚”、“润”,汉语称为“本地黎”等五种称呼。

但黎族之间或与其他民族交往时,都自称为“赛”。

我国古代南方的“越”是黎族的先民。

“黎”这一族称最早出现于唐代后期的汉文文献上,普遍以“黎”作为黎族的专用族名,在宋代固定下来,沿用至今。

黎族是海南岛上的最早属民,黎族在海南岛的历史,历史说法不一。

海南与大陆分离的年代,关系到海南岛文化的发端。

黎族在海南历来都以土著居民自居,称岛上的包括汉族在内的其他民族为“美”。

但黎族是否为海南岛上的土著民族,目前意见尚未统一。

我国史学界根据文献记载,考古挖掘以及语言学、历史学和民族学、人类学等多学科的材料,结合前人的研究成果,比较一致地认为黎族与我国南方操汉藏语系壮侗语族的各民族有密切的关系,是从古代的“百越”族发展而来的。

五千年前的海南岛最早祖先---黎族人海南岛是个非常古老的大岛陆地。

我国南方是古人类发源地之一。

早先,已有人发出疑问:海南岛的自然环境如此优越,是否也是人类发源地之一呢?发出这样的疑问是可以理解的,因为海南岛多雨,台风多,很潮湿,在很多古洞中就发现了人类祖先的遗骨,遗迹,遗址等。

时至今日,人们在这座热带岛上发现了海南岛上最早的祖先——“黎族人”!人们更有理由相信海南岛是人类发源地之一!建国后,特别是20世纪50年代起,史学界,考古学界和民族学家在海南岛上进行了大规模的考古发掘工作和进行民族方面调查工作。

考古学家挖掘出众多的磨制石器,类型有肩石斧,细石斧,有段石锛,大小行石铲等农业工具,说明远古时代,黎族祖先已使用了原始农业,遗址中有大量的石制和陶制纺轮被发现,同时也说明当时已有了狩猎,采集和渔业经济。

从1938——1968年,6次采集到的石器材料多达280余件,除石器外,还有大量的瓦片,碗器和大量等饰品。

海南岛最早的民族,人口有110万。

在黎族祖先生活中也有许多传统风俗。

一.黎族的传统风俗黎族的传统风俗别具一格。

内容丰富,可归纳为以下几方面:1. 纪念黎族英雄人物的风俗习惯。

2. “吃新年”等,反映了黎族经济生活和生产活动的习惯。

3. 年节,婚礼,盛会中的“龙舟节”,“芦荃节”,“斗牛”以及各类歌舞,都富有民族特色。

这些表现了黎族文化艺术的风俗习惯。

4. 体现黎族心理感情方面。

这类民俗在生产, 衣, 食, 住,行, 婚, 丧, 节日等方面都有反映,内容相当多,诸如各个黎民族地区在服饰, 用具, 礼节方面都有自己的喜好, 各有特点。

5. 与宗教信仰或迷信有关的习惯, 大多表现在一些有封建残余色彩的各种禁忌上, 婚丧方面, 如: 有些地区规定某日不得出门, 生产或成亲, 遵守才能保平安, 触犯则不吉利。

6. 追求自由和勤劳勇敢是黎族人突出的品质特点。

7. 黎族服饰有别于其他民族。

8. 黎族住房有别于其他民族。

中华各民族简介——黎族中华各民族简介——黎族黎族概况历史:黎族由古代越人发展而来,与“百越”的一支骆越关系更为密切。

历史上黎族“杞”、“本地”、“美孚”和“赛”自称。

在宋代以后,黎族的名称被普遍使用,沿至今日。

人口:黎族现约有人口124.8万人。

分布:主要聚居在省中南部的、白沙、陵水、昌江黎族自治县和乐东、琼中、保亭黎族苗族自治县。

经济:黎族以农业为主,属稻作犁耕农业文化类型,兼有狩猎、捕鱼、采集和林业等多种经营。

黎族是最早的纺织先民。

黎族风俗图腾:信仰:曾盛行祖先崇拜和自然崇拜,现部分人信仰基督教。

礼仪:宴席礼仪省黎族招待客人有一套饮食礼仪。

用餐时,对男客先酒后饭,对女客先饭后酒。

宾主分开对坐。

请酒时,主人先双手举起酒碗向客人表示请酒,然后自己把酒一饮而尽。

接着,把米酒逐个捧给客人,客人把酒喝完后,主人还给每个嘴里送一口肉菜,表示尊敬。

通常,主人只陪客人喝酒,不陪客人吃饭,怕客人不好意思把饭吃饱。

习俗:黎族习俗孩子长到十三,四岁便要搬到“隆闺”去居住,不与父母同住。

“隆闺”是黎语,大意是“不设灶的房子”。

男子自己上山备料盖“隆闺”,女人由父母帮盖,大多建在父母住屋附近或村边较偏僻的地方。

“隆闺”有男女之分,大小之别,男子住的称“兄弟隆闺”,女子住的叫“姐妹隆闺”,大的住三五人,小的仅住一人,是黎族青年男女由相识到定情的小房子。

隆闺”的式样和住屋相似,不过要狭小得多,室一般不间隔。

“隆闺”仅开一个非常矮小的门,只可弯腰而入。

禁忌:平常忌讳别人当面提及自己先辈的名字;部分地区对猫禁杀忌食。

男女订婚时,忌用白鸡,以为用的白鸡会使夫妻不睦。

禁忌敲打或踩踏三石灶。

否则犯者会生病,据说这些灶石附有祖先的“魂”。

家人上山砍山栏时,门口挂一枝树叶,外人忌闯入,妇女在家忌织布、梳头。

婚俗:“夜游”是黎族青年男女谈情的一种独特形式,它与“隆闺”有密切的联系。

每当夕阳西下,男青年们便穿戴整齐,跋山涉水到远山别村的“姐妹隆闺”去,通过对歌和吹奏口弓、鼻箫来寻找情人。

黎族远古时代的神话和传说一个民族的民间故事与神话传说,是源于人们的精神寄托。

黎族文化在经历漫长的历史进程中,远古时代的神话传说不断演变,早已深入人心。

它向人们展现的是一个民族的精神与思想。

今天,小编就带大家一起看看黎族远古时代的神话和传说。

黎族社会的发展,和别的民族一样,都经历过一个相当长的历史进程。

而洪荒时代的黎族口头文学,便有了关于远古时代的神话和传说。

这些神话与传说,叙述宇宙万物和人类起源,解释洪荒时代充满神奇的世界,塑造出战胜自然的理想化的英雄人物。

它以鲜明的主题,淳朴的风格,生动的形象,构成了独具一格的民族艺术特色。

就其内容而言,可分为两大类:一是对人类起源、族源及其对一些自然现象的解释;二是歌颂开创世界神奇式的英雄人物,反映人与自然的斗争。

创世神话神话《大力神》在黎族中广为流传。

神话说:“古时天地相距很近,天上有七个太阳和月亮,人类深受其苦,难以为生。

有个叫大力神的人,在一夜之间把天拱上高空,第二天又做了一张很大很大的弓箭,把太阳和月亮各射下了六个,为民除了害。

那时,大地一片平坦,大力神用七彩虹作扁担,从海边挑来大量沙土造山垒岭,继而又用脚踢出深溪大河,而大力神洒下的汗水,则成了奔腾不息的河水。

大力神完成了开创世界大业后,便溘然长逝。

”在人类蒙昧时期,黎族的先民在万物有灵论的观念支配下,通过天真奇幻的想象,对世界的生成作了浪漫的解说,把一切的自然力都人格化了,希望世界上有一个非凡的英雄,按照人们的理想,驱除灾害,创造一个适合人类的自然环境。

“大力神”这个形象,闪耀着劳动创造世界的思想光辉,是黎族人民勇敢与智慧的化身。

《天狗》神话,讲述的是人类起源的故事。

这种以动物为始祖的神话,反映了一个简单朴素的进化观念:人不是由天帝创造而来的,而是由动物变化而来的。

兄弟姐妹结婚的神话传说,各民族都极为相似,并且大都与洪水故事相联系。

在我国,大约有十多个少数民族广泛流传着关于兄妹结婚的神话传说。

关于黎族的介绍

黎族是中国南方的一个少数民族,主要分布在海南岛和广西壮族自治区的西南部。

黎族人口约有130万人,是中国人口最少的55个少数民族之一。

黎族的历史可以追溯到公元前2000年左右,他们是中国南方的原住民之一。

在历史上,黎族曾经建立过独立的政权,但是在汉朝时期被汉族所征服。

在隋唐时期,黎族曾经有过一段繁荣的历史,但是在宋代时期,黎族逐渐被汉族所同化。

黎族的语言属于壮侗语系,与壮族、布依族等民族有着一定的语言联系。

黎族的文化和传统非常丰富,他们有着自己独特的音乐、舞蹈、服饰和风俗习惯。

黎族的传统服饰以色彩鲜艳、图案繁复、线条流畅为特点,非常具有艺术价值。

黎族的饮食以米饭、蔬菜、水果和海鲜为主,其中以海鲜最为著名。

黎族人喜欢吃辣,他们的饮食文化与广东、福建等地的饮食文化有着一定的相似之处。

黎族的宗教信仰以原始宗教为主,他们崇拜自然界的神灵和祖先。

在黎族的传统节日中,最为重要的是“三月三”和“黎族年”。

三月三是黎族的传统节日,也是黎族人民最为盛大的节日之一。

在这一天,黎族人会穿上传统服饰,跳起热情洋溢的舞蹈,庆祝丰收和团圆。

总的来说,黎族是一个非常有特色的少数民族,他们的文化和传统

非常丰富,值得我们去了解和学习。

在今天,黎族人民已经逐渐融入到中国的大家庭中,但是他们的文化和传统依然是我们国家多元文化的重要组成部分。

黎族文化【范围】黎族是唯海南独有的民族,人口约114万人,是3000多年前就开始由大陆来到海南岛的原始居民,历代受后期登岛的汉族居民逼迫,从沿海平原退居到岛中南部山区。

【住宅】内为竹架或木架、外铺茅草的架空高脚船形屋(可能是源自于黎族祖先乘船从大陆而来)。

【节日】“三月三”节,与海南苗族节日相同。

传说,上古洪水时期,兄妹两人躲在南瓜中幸存下来。

为了成家立业他们决定分头寻找其他人,并约好来年农历三月三会合。

结果几年过去了,两人都是无功而返。

妹妹见找不到别人,就忍痛用竹签将自己的脸刺上花纹,又用植物染上了颜色,不让哥哥认出自己,以结夫妻,从而使种族得以延续。

这也是黎族“三月三”节的传说。

至今在东方市东方镇中方乡,每年农历三月三,各地的黎族青年男女汇集一起,参加“三月三”盛会,载歌载舞、谈情说爱。

【黎族歌舞】取材于劳动和生活,有竹竿舞、舂米舞、钱铃双刀舞、踩波舞、草笠舞等;另有别具一格的鼻萧、树叶吹奏、竹木打击乐等。

【黎锦】黎锦是黎族的一种特色花布,远在春秋时期就盛行,是中国最早的棉纺织品。

黎族人民采用木棉花蒴果内的棉毛、苎麻纤维,及分别来自于美洲和印度的海岛棉、巴西木棉、大陆棉和树棉等灌木类棉花,以织绣、织染、织花为主,刺绣较少,用天然植物色素作颜料,纺织成一种特色花棉布(以麻、棉分别做经线和纬线)。

因木棉又名吉贝,故黎锦也叫吉贝。

黎锦精细、轻软、洁白、耐用,古语称黎锦光辉若云。

宋朝以前黎族人的棉纺织技术领先于中原汉族,后来灌木类棉花逐渐由海南岛传入中国南方,元朝时黄道婆又将黎族的纺纱、织布等技术加以改进传播到内地,迅速推动了长江下游棉纺业的发展,掀起了被海内外学者称誉的持续数百年的棉花革命,使棉织品取代麻织品成为生活必需品,黄道婆也成为中国纺织业的始祖。

【服饰】对襟上衣和筒裙,加各种饰物。

【竹筒饭】用山兰米(一种旱稻)配肉类为原料,放进新鲜竹筒中,以炭火烤焦绿竹即熟,是黎家人出远门、上山、待客之食用佳品。

海南黎族文化一、海南黎族文化介绍(一)海南黎族的由来《黎母山传说》讲述了黎族祖先的来源。

“在海南岛的中部有一座高山,长年云雾缠绕,看不清它的真面目。

在远古的时候,海南没有人类,山上只有各种飞禽走兽。

有一天天上的雷公云游四方,经过这里,看到海南岛上鸟语花香,真是个好地方。

他羡慕地说,要是能住在这里该多好啊。

于是他就找来一颗蛇卵,藏在山中,让山上的五色雀照护。

第二年“三月初三”这天,雷公再次经过,他从天上打下一声惊雷,山摇地动,震得藏在山上的蛇卵裂开两半,从里面走出一个美丽的姑娘。

雷公变成一个慈祥的老爷爷,给这个姑娘取了个名字叫“黎”。

于是山中的五色雀、梅花鹿、还有各种小动物都跑来庆贺,它们叫她“阿黎姑娘”。

在山中各位小动物朋友的帮助下,阿黎姑娘饿了就采摘野果来吃,渴了就喝山泉水,困了就睡在大树上,无忧无虑,幸福快乐,只是有时不免有些孤独和寂寞。

有一天,有个英俊勇敢的小伙子跨海来到海南岛,到山中寻找一种珍贵的香料---沉香。

小伙子在山中遇到阿黎姑娘,他马上被阿黎姑娘的纯真和美丽所吸引,两人相互爱慕,心心相印,从此在一起劳动和生活,他们生了很多子子孙孙。

后来靠采摘野果已经不够他们生活了,雷公就派五色雀叼来山兰稻种,他们带领子孙后代一起砍山种山兰,喝用山兰酿造的甜美的biang酒,过着幸福快乐的生活。

他们死后,他们的子孙后代为了纪念自己的始祖,尊称她为“黎母”,把他们①脚下这座母亲山叫“黎母山”,他们自称“人”。

”当然,这不是海南黎族的真正起源,这则神话通过黎母生息的轨迹对原始初民从蒙昧阶段的初期、中期和晚期进入野蛮阶段的发展历程,作了追忆性的描述。

黎族在海南有着数千年历史,据有关资料记载黎族的先人为古越人,他有着6万年的族群史。

黎族的远古祖先大约在新石器时代中期,或者更早一些时候从两广大陆沿海地区陆续迁入海南岛,成为岛上最早的居民,主要聚居在琼南七个自治县,三亚市、通什市广大的山区、丘陵地带,少部分散居在定安、万宁、屯昌、琼海、儋县和澄迈境内,与汉族人民杂居。

黎族现代历史资料选编黎族是中国南方的一个少数民族,拥有悠久的历史和独特的文化。

本文将选编一些黎族现代历史资料,以展示他们在近代历史中的发展和变迁。

一、黎族的起源和历史背景黎族是中国的一个古老民族,其起源可以追溯到公元前三千年左右。

他们主要分布在中国的海南岛和广西壮族自治区等地。

黎族人民勤劳智慧,他们在长期的历史发展中形成了独特的文化和生活方式。

二、黎族的社会变迁近代以来,黎族人民经历了许多社会变迁。

在清朝时期,黎族地区处于边疆地带,受到了外族侵略的影响。

然而,黎族人民坚守自己的土地,保护自己的文化传统。

20世纪初,中国爆发了辛亥革命,黎族人民积极参与其中,为国家的独立和民主事业做出了贡献。

随着中国社会的变革,黎族人民逐渐走上了现代化的道路。

三、黎族的经济发展近年来,黎族地区的经济发展取得了显著成就。

政府加大了对黎族地区的扶持力度,推动了当地的产业发展和基础设施建设。

黎族人民积极参与农业、渔业、旅游业等行业,为地方经济的繁荣做出了贡献。

四、黎族的文化传承黎族拥有丰富多样的文化遗产,包括语言、音乐、舞蹈、服饰等方面。

近年来,政府加大了对黎族文化的保护和传承力度,举办了一系列的文化活动和节庆,使黎族文化得到了更好的传播和发展。

五、黎族的教育和医疗事业近年来,黎族地区的教育和医疗事业也取得了长足的发展。

政府加大了对黎族地区教育和医疗资源的投入,提高了当地居民的受教育和医疗水平。

黎族人民通过教育和医疗的进步,提升了自身素质和生活水平。

六、黎族的社会进步和民主建设近年来,黎族地区的社会进步和民主建设也取得了显著成就。

政府加大了对黎族地区的法治建设和社会管理力度,维护了当地社会的稳定和和谐。

黎族人民积极参与社会事务,为社会的进步和发展做出了贡献。

七、黎族的未来展望展望未来,黎族人民将继续传承和发扬自己的优秀传统文化,积极融入现代社会,为实现中华民族伟大复兴的中国梦做出新的贡献。

政府将继续加大对黎族地区的支持力度,推动当地经济的繁荣和社会的进步。

“黎族”的历史起源是什么?一、古代部落的形成与迁徙黎族作为中国古代部族之一,其历史起源可以追溯到数千年前的古代部落社会。

据考古学家的研究,在我国南方的海南岛、广西壮族自治区以及云南省等地都有黎族的活动迹象,这也表明黎族的祖先曾经广泛分布在中国的南方地区。

古代黎族的迁徙历程非常复杂。

根据历史文献和考古材料的研究,黎族祖先曾经历了数次大规模的迁徙。

他们往往受到自然灾害、战争或其他社会因素的驱使,迁徙到新的地方定居。

这些迁徙过程中,黎族祖先不断与其他部族进行交流与融合,逐渐形成了独特的文化和生活方式。

二、与周边民族的交流与影响黎族的历史起源不仅仅是自身部落的形成与迁徙,也与周边民族的交流与影响密不可分。

在长期的历史演变过程中,黎族与汉族、壮族等邻近民族之间有着广泛而深入的交流与互动。

黎族在与周边民族的交往中,吸收了不同民族的文化元素,并对其进行了融合与创新。

例如,在语言方面,黎族保留了许多古代汉语和壮语的词汇特点,形成了独具一格的黎语。

在宗教信仰方面,黎族信仰天神和土地神,在与佛教、道教的交流中逐渐形成了独特的信仰体系。

三、文化传承与保护黎族作为中国的少数民族之一,其独特的历史起源和文化传统需要得到保护与传承。

现在的黎族地区,在文化保护和传承方面已经采取了一系列的措施。

首先,政府加大了对黎族文化的保护力度,通过制定相关法律法规,加强对黎族文化遗产的保护与修复。

其次,加强黎族文化的传承教育,通过学校教育和社区活动等方式,将黎族文化传统融入到教育课程中,使更多的年轻人了解和传承黎族文化。

同时,加强对黎族语言的保护与传承,推动黎语的教育和研究。

总而言之,黎族的历史起源是一个复杂而丰富的过程,其中包含着古代部落的形成与迁徙、与周边民族的交流与影响以及文化传承与保护。

黎族的历史和文化是中国民族多样性的重要组成部分,对于了解中国的民族文化发展具有重要意义,也有助于促进不同民族之间的交流与交融。

因此,我们应该加强对黎族文化的研究与保护,让这一民族的独特魅力得以继续传承下去。

黎族祖先传说,黎族人民的历史由来

黎族是我国岭南民族之一,居住在海南省各个市县中。

关于黎族的祖先传说是什么样的呢?黎族人民的历史由来又是如何呢?接下来,就让我们一起到黎族文化中了解一下吧,看看这个几乎全部分布在海南的黎族有什么样的历史由来。

黎族祖先传说:“石祖”作为祖先和生殖力的象征

在黎族村子门前,或在大榕树下,常有一间既小又矮的小石屋,用几块石头筑成,这是黎族人民经常朝拜的土地庙,土地庙里安放土地神。

据说土地神看守村寨有功,天上的玉帝要给以嘉奖,决定在人间修筑大庙给它居住,地盘由土地神自己射一箭,箭头落地与站立的地点之间的方园,就是庙堂范围。

土地神听后得意忘形,认为它是天下最了不起的神,就在它拿起箭哈哈大笑时,箭头却掉了下去,玉帝上前一量,正好二尺方园,所以土地庙就这么小了。

庙里既没有神位也没有香炉,只有一个石头雕刻的形状像男性生殖器的石头,黎族人称为“石祖”。

“石祖”是父权的象征,是对祖先的崇拜。

黎族同世界各民族一样,有着从母系氏族过渡到父系氏族社会,从血缘家庭到一夫一妻制的过度。

黎族人把“石祖”安放在村前的土地庙里朝拜,反映了他们对父系氏族祖先的极为崇拜。

黎族的来源:南迁说:黎族源于岭南的骆越人和驻守岭南的中原人。

秦始皇征服岭南各部族后,岭南的骆越人与驻守岭南的中原人开启了融合之路。

秦末汉初,秦将赵佗据岭南建立“南越国”,对临近大陆的海南岛进行开发,居住在岭南的骆越人和中原人在南越国的主导下登上海南岛,并在海南岛上繁衍生息,逐渐融合形成今日之黎族先民。

南越国归汉后,汉武帝在海南岛设置珠崖、儋耳两郡,又有大量中原汉人进入海南岛,客观上促进了黎族先民的发展。

自唐朝开始,黎族和岭南其他民族一起被泛称为“里”、“蛮”、。