美丽的黎族简介

- 格式:ppt

- 大小:1.19 MB

- 文档页数:27

海南黎族简介

黎族人口截止到1990年为111.099万人。

主要居住在海南省中南部黎族苗族自治州,其余散居在万宁、屯昌、琼海、澄迈、橹县、定安等县与汉族杂居。

黎族源于古代百越的一支,与壮、布依、侗、水、傣等民族有着密切的关系。

远在秦汉以前,“骆越”的一支就从大陆渡海到海南岛,隋代称海南岛居民为“俚僚”,即黎族的先人。

“黎”作为黎族的专用名称,约在宋代以后,一般认为“黎”为“俚”的转化。

黎族以土著海南岛自居。

他们在海南岛已经有3000多年的历史了。

黎族在新中国成立前,基本上处于封建地主经济发展阶段,居住在保亭、乐东、白沙三县交界五指山腹地的一万多黎族还保留着原始家族公社残余的“合亩制”。

黎族人民具有反帝反封建的光荣革命传统,特别是从第一次国内革命战争时期起,与汉、苗族人民一起进行革命斗争,黎族聚居的五指山区是海南岛的主要革命根据地。

黎族使用黎语,属汉藏语系壮侗语族黎语支,不同地区有不同的方言。

由于长期与汉族接触,不少黎族兼通汉语。

使用汉文,1957年设计了拉丁字母形式的黎文方案。

黎族奉行祖先崇拜与自然崇拜。

对“万物有灵”的迷信很重。

靠近汉族的地区受道教影响,部分地区还曾传入基督教。

在乐东番阳地区,村内有教堂。

黎族是能歌善舞的民族,口头文学丰富,民间故事和歌谣众多,民间乐器有口弓(口弦)、鼻萧、“拜”(排萧)等。

作者:鱼儿。

人口为1247814人民族概况黎族是我国岭南民族之一。

主要聚居在海南省中南部的琼中县、白沙县、昌江县、东方县、乐东县、陵水县、保亭县、通什市、三亚市等七县二市之内,其余散居在海南省的万宁、屯昌、琼海、澄迈、儋县、定安等县。

由于分布地区不同和方言、服饰等的差异,其自称有“伴”、“岐”、“杞”、“美孚”、“本地”等。

根据2000年第五次全国人口普查统计,黎族人口数为1247814。

使用黎语,属于汉藏语系壮侗语族黎语支,不同地区方言不同。

也有不少群众兼通汉语。

1957年曾创制拉丁字母形式的黎文方案。

黎族源于古代百越的一支。

西汉曾以“骆越”、东汉以“里”、“蛮”,隋唐以“俚”、“僚”等名称泛称中国南方的一些少数民族。

海南岛的黎族先民也包括在这些泛称之内。

“黎”这一专有族称始于唐末,到宋代才固定下来,沿用至今。

据考古发现,海南岛新石器时代原始文化遗址有130处,大约距今五千年左右。

史学界和民族学界研究认为,这些新石器遗物的主人是黎族的先民。

是黎族先民开发了海南岛。

秦汉时期,海南岛同汉王朝关系密切,汉武帝先后数次派兵打开琼岛,设置珠崖、儋耳两郡,部分大陆汉人迁居海南岛,与黎族土著居民杂居。

以后,汉族大量移民海南岛。

“村人”、苗族和回族也先后迁徙入岛。

大量移民的迁入,带来了先进的生产工具(铁器)和生产技术(农耕),社会生产力进一步发展,公元l世纪中叶,封建统治渐趋稳固。

南北朝和隋朝初期,中央政权对海南岛的统治更加巩固,俚僚领袖冼夫人起了重要作用。

她率领俚僚1000余峒(包括黎族祖先)以及岭南其它越人,先请命于梁朝,后又归属于隋朝。

冼夫人深明大义,致力团结,密切了中原与海南岛的关系,促进了黎族社会经济的发展。

唐宋时期,海南岛与中央王朝关系更加密切,海南岛作为唐朝与南海诸国贸易往来的交通要冲。

唐朝十分重视海南岛的统治和开发。

黎族地区生产的金、银、珍珠、玳瑁、香料等既作为“贡品”又作为对外贸易产品。

与此同时,黎族地区的封建地主经济进一步成熟。

中华各民族简介——黎族中华各民族简介——黎族黎族概况历史:黎族由古代越人发展而来,与“百越”的一支骆越关系更为密切。

历史上黎族“杞”、“本地”、“美孚”和“赛”自称。

在宋代以后,黎族的名称被普遍使用,沿至今日。

人口:黎族现约有人口124.8万人。

分布:主要聚居在省中南部的、白沙、陵水、昌江黎族自治县和乐东、琼中、保亭黎族苗族自治县。

经济:黎族以农业为主,属稻作犁耕农业文化类型,兼有狩猎、捕鱼、采集和林业等多种经营。

黎族是最早的纺织先民。

黎族风俗图腾:信仰:曾盛行祖先崇拜和自然崇拜,现部分人信仰基督教。

礼仪:宴席礼仪省黎族招待客人有一套饮食礼仪。

用餐时,对男客先酒后饭,对女客先饭后酒。

宾主分开对坐。

请酒时,主人先双手举起酒碗向客人表示请酒,然后自己把酒一饮而尽。

接着,把米酒逐个捧给客人,客人把酒喝完后,主人还给每个嘴里送一口肉菜,表示尊敬。

通常,主人只陪客人喝酒,不陪客人吃饭,怕客人不好意思把饭吃饱。

习俗:黎族习俗孩子长到十三,四岁便要搬到“隆闺”去居住,不与父母同住。

“隆闺”是黎语,大意是“不设灶的房子”。

男子自己上山备料盖“隆闺”,女人由父母帮盖,大多建在父母住屋附近或村边较偏僻的地方。

“隆闺”有男女之分,大小之别,男子住的称“兄弟隆闺”,女子住的叫“姐妹隆闺”,大的住三五人,小的仅住一人,是黎族青年男女由相识到定情的小房子。

隆闺”的式样和住屋相似,不过要狭小得多,室一般不间隔。

“隆闺”仅开一个非常矮小的门,只可弯腰而入。

禁忌:平常忌讳别人当面提及自己先辈的名字;部分地区对猫禁杀忌食。

男女订婚时,忌用白鸡,以为用的白鸡会使夫妻不睦。

禁忌敲打或踩踏三石灶。

否则犯者会生病,据说这些灶石附有祖先的“魂”。

家人上山砍山栏时,门口挂一枝树叶,外人忌闯入,妇女在家忌织布、梳头。

婚俗:“夜游”是黎族青年男女谈情的一种独特形式,它与“隆闺”有密切的联系。

每当夕阳西下,男青年们便穿戴整齐,跋山涉水到远山别村的“姐妹隆闺”去,通过对歌和吹奏口弓、鼻箫来寻找情人。

黎族有什么特色的民族风情黎族是中国的岭南民族之一,那么大家对于黎族的相关民族风情到底有哪些区别呢,那么关于黎族的民族风情到底是怎样的呢?涉及到的内容又是怎样的?下面一起来看看吧。

黎族特色民族风情黎族的是海南最早的居民,其历史可追溯到新石器时代,至今已有数千年。

漫长的历史发展,逐步形成了本民族独有的文化。

海南黎族的历史考究主要认为是古骆越人渡海入岛,与岛上古人类相互融合,造就了今天的黎族。

1992年,我国考古专家在三亚市落笔洞发掘出约一万年前的古人类牙齿化石,以及近年在五指山、陵水、乐东等地考古发掘出了约四、五千年前的人类活动遗迹(主要是石器),说明在四、五千年前或至一万年前,海南岛就已人类居住。

这些人是不是当今之黎族,尚待考证。

所以,目前我国学术界当前对黎族来源的研究观点认为,海南岛黎族来源于古骆越人(因为当时骆越人的分布地域包括当今之海南岛),于殷周之际(约三、四千年前)渡海入岛。

殷周之际渡海入岛的这批骆越人是当今黎族的组成部分,他们与生活在海南岛上的古老人类相互融合,不断演变,造就了今天的黎族。

黎族的形成,渡过悠悠岁月,趟过漫漫长河,其称谓源自何时呢?黎族在与汉族等其他民族交往时自称“赛”。

西汉曾以“骆越”、东汉以“里”、“蛮”,隋唐以“俚”、“僚”等名称泛称中国南方一些少数民族(包括黎族在内)。

“黎”这一专有族称,是汉族对其称谓,始于唐末,到宋代才固定下来,沿用至今。

黎族的民族风情是如何黎族的是海南最早的居民,其历史可追溯到新石器时代,至今已有数千年。

漫长的历史发展,逐步形成了本民族独有的文化。

海南黎族的历史考究主要认为是古骆越人渡海入岛,与岛上古人类相互融合,造就了今天的黎族。

1992年,我国考古专家在三亚市落笔洞发掘出约一万年前的古人类牙齿化石,以及近年在五指山、陵水、乐东等地考古发掘出了约四、五千年前的人类活动遗迹(主要是石器),说明在四、五千年前或至一万年前,海南岛就已人类居住。

这些人是不是当今之黎族,尚待考证。

黎族是中国南方的一个民族,在海南岛、广西、云南等地都有分布。

其文化传承至今已有数千年历史,非常丰富多彩。

今天,我们就一起来了解一下黎族的文化和历史。

我们先来了解一下黎族的历史背景。

在远古时期,黎族属于越族,与百越、苗族、侗族、瑶族等民族有着紧密的联系。

在汉朝时期,黎族被称为狐奴,是南越国的一支。

随着历史的演进,黎族的部落逐渐统一,形成了一个较为稳定的居住和生存环境。

另外,黎族还保留着丰富的民俗文化、语言和艺术传统。

接下来,我们来了解一下黎族的居住和生存环境。

黎族分布于海南岛、广西等地,主要生活在热带雨林和海滨地区。

其传统的居住方式是悬空木屋,通常用竹子编制而成,具有良好的通风性和防潮性。

此外,黎族还采用了农耕和渔猎的方式来维持生计。

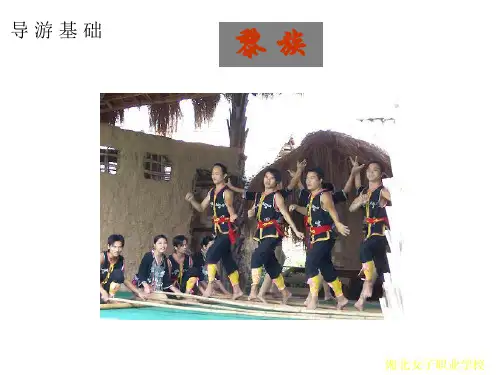

黎族的文化传统非常丰富,其中包括音乐、舞蹈、服饰等方面。

在音乐方面,黎族善于演奏铜鼓、板胡、二胡等乐器,常用于婚礼、葬礼等场合。

在舞蹈方面,黎族有独特的歌舞表演,如黎阳舞、黎阳铜鼓舞等,形式优美、动作矫健。

在服饰方面,黎族人的传统服饰十分独特,主要采用麻布、木棉等天然材料制作而成,层次丰富、色彩鲜艳。

此外,黎族还保留了丰富的民间传说和神话,如《布思奇》、《麻帕文》等。

这些传说和神话反映了黎族人的想象力和文化积淀,也展示了黎族丰富的精神世界。

我们来讲一下黎族的饮食文化。

黎族的饮食以米、面为主食,同时还善于制作黔味佳肴和海鲜美食。

在烹饪技艺方面,黎族人表现出了出色的技巧和创新能力,其红糟蟹、盐焗鸭等菜肴深受人们的喜爱。

黎族是一个具有悠久历史的民族,其文化传统非常丰富多彩,包括音乐、舞蹈、服饰、传说、神话等方面。

同时,黎族人还善于制作美食,深受人们的喜爱。

如果您有机会到黎族居住的地方旅游,一定不要错过了解黎族文化的机会,相信您会有别样的体验。

关于黎族的介绍

黎族是中国南方的一个少数民族,主要分布在海南岛和广西壮族自治区的西南部。

黎族人口约有130万人,是中国人口最少的55个少数民族之一。

黎族的历史可以追溯到公元前2000年左右,他们是中国南方的原住民之一。

在历史上,黎族曾经建立过独立的政权,但是在汉朝时期被汉族所征服。

在隋唐时期,黎族曾经有过一段繁荣的历史,但是在宋代时期,黎族逐渐被汉族所同化。

黎族的语言属于壮侗语系,与壮族、布依族等民族有着一定的语言联系。

黎族的文化和传统非常丰富,他们有着自己独特的音乐、舞蹈、服饰和风俗习惯。

黎族的传统服饰以色彩鲜艳、图案繁复、线条流畅为特点,非常具有艺术价值。

黎族的饮食以米饭、蔬菜、水果和海鲜为主,其中以海鲜最为著名。

黎族人喜欢吃辣,他们的饮食文化与广东、福建等地的饮食文化有着一定的相似之处。

黎族的宗教信仰以原始宗教为主,他们崇拜自然界的神灵和祖先。

在黎族的传统节日中,最为重要的是“三月三”和“黎族年”。

三月三是黎族的传统节日,也是黎族人民最为盛大的节日之一。

在这一天,黎族人会穿上传统服饰,跳起热情洋溢的舞蹈,庆祝丰收和团圆。

总的来说,黎族是一个非常有特色的少数民族,他们的文化和传统

非常丰富,值得我们去了解和学习。

在今天,黎族人民已经逐渐融入到中国的大家庭中,但是他们的文化和传统依然是我们国家多元文化的重要组成部分。

海南黎族文化一、海南黎族文化介绍(一)海南黎族的由来《黎母山传说》讲述了黎族祖先的来源。

“在海南岛的中部有一座高山,长年云雾缠绕,看不清它的真面目。

在远古的时候,海南没有人类,山上只有各种飞禽走兽。

有一天天上的雷公云游四方,经过这里,看到海南岛上鸟语花香,真是个好地方。

他羡慕地说,要是能住在这里该多好啊。

于是他就找来一颗蛇卵,藏在山中,让山上的五色雀照护。

第二年“三月初三”这天,雷公再次经过,他从天上打下一声惊雷,山摇地动,震得藏在山上的蛇卵裂开两半,从里面走出一个美丽的姑娘。

雷公变成一个慈祥的老爷爷,给这个姑娘取了个名字叫“黎”。

于是山中的五色雀、梅花鹿、还有各种小动物都跑来庆贺,它们叫她“阿黎姑娘”。

在山中各位小动物朋友的帮助下,阿黎姑娘饿了就采摘野果来吃,渴了就喝山泉水,困了就睡在大树上,无忧无虑,幸福快乐,只是有时不免有些孤独和寂寞。

有一天,有个英俊勇敢的小伙子跨海来到海南岛,到山中寻找一种珍贵的香料---沉香。

小伙子在山中遇到阿黎姑娘,他马上被阿黎姑娘的纯真和美丽所吸引,两人相互爱慕,心心相印,从此在一起劳动和生活,他们生了很多子子孙孙。

后来靠采摘野果已经不够他们生活了,雷公就派五色雀叼来山兰稻种,他们带领子孙后代一起砍山种山兰,喝用山兰酿造的甜美的biang酒,过着幸福快乐的生活。

他们死后,他们的子孙后代为了纪念自己的始祖,尊称她为“黎母”,把他们①脚下这座母亲山叫“黎母山”,他们自称“人”。

”当然,这不是海南黎族的真正起源,这则神话通过黎母生息的轨迹对原始初民从蒙昧阶段的初期、中期和晚期进入野蛮阶段的发展历程,作了追忆性的描述。

黎族在海南有着数千年历史,据有关资料记载黎族的先人为古越人,他有着6万年的族群史。

黎族的远古祖先大约在新石器时代中期,或者更早一些时候从两广大陆沿海地区陆续迁入海南岛,成为岛上最早的居民,主要聚居在琼南七个自治县,三亚市、通什市广大的山区、丘陵地带,少部分散居在定安、万宁、屯昌、琼海、儋县和澄迈境内,与汉族人民杂居。

黎族现代历史资料选编黎族是中国南方的一个少数民族,拥有悠久的历史和独特的文化。

本文将选编一些黎族现代历史资料,以展示他们在近代历史中的发展和变迁。

一、黎族的起源和历史背景黎族是中国的一个古老民族,其起源可以追溯到公元前三千年左右。

他们主要分布在中国的海南岛和广西壮族自治区等地。

黎族人民勤劳智慧,他们在长期的历史发展中形成了独特的文化和生活方式。

二、黎族的社会变迁近代以来,黎族人民经历了许多社会变迁。

在清朝时期,黎族地区处于边疆地带,受到了外族侵略的影响。

然而,黎族人民坚守自己的土地,保护自己的文化传统。

20世纪初,中国爆发了辛亥革命,黎族人民积极参与其中,为国家的独立和民主事业做出了贡献。

随着中国社会的变革,黎族人民逐渐走上了现代化的道路。

三、黎族的经济发展近年来,黎族地区的经济发展取得了显著成就。

政府加大了对黎族地区的扶持力度,推动了当地的产业发展和基础设施建设。

黎族人民积极参与农业、渔业、旅游业等行业,为地方经济的繁荣做出了贡献。

四、黎族的文化传承黎族拥有丰富多样的文化遗产,包括语言、音乐、舞蹈、服饰等方面。

近年来,政府加大了对黎族文化的保护和传承力度,举办了一系列的文化活动和节庆,使黎族文化得到了更好的传播和发展。

五、黎族的教育和医疗事业近年来,黎族地区的教育和医疗事业也取得了长足的发展。

政府加大了对黎族地区教育和医疗资源的投入,提高了当地居民的受教育和医疗水平。

黎族人民通过教育和医疗的进步,提升了自身素质和生活水平。

六、黎族的社会进步和民主建设近年来,黎族地区的社会进步和民主建设也取得了显著成就。

政府加大了对黎族地区的法治建设和社会管理力度,维护了当地社会的稳定和和谐。

黎族人民积极参与社会事务,为社会的进步和发展做出了贡献。

七、黎族的未来展望展望未来,黎族人民将继续传承和发扬自己的优秀传统文化,积极融入现代社会,为实现中华民族伟大复兴的中国梦做出新的贡献。

政府将继续加大对黎族地区的支持力度,推动当地经济的繁荣和社会的进步。

黎族冷知识

1. 黎族是中国的少数民族之一,主要分布在海南岛和云南省。

2. 黎族有自己独特的语言,属于汉藏语系的壮侗语族。

3. 黎族的祖先主要是南岛民族和滇缅民族,后来与汉族、壮族等民族融合。

4. 黎族的传统节日有“赛黎节”、“黎族花山节”、“嘉年华节”等。

5. 黎族的饮食以米饭、野菜和海鲜为主,著名的特色菜有烤乳猪、咖喱鳗鱼等。

6. 黎族的舞蹈有“三木歌”、“椰子舞”、“热带风情舞”等,以欢快、轻盈为特色。

7. 黎族的传统手工艺以编织、剪纸、染织等为主,楠竹编、草编、藤编等技艺传承至今。

8. 黎族的婚礼习俗独特,新郎要在婚前进行“打麻扎”、“犁田仪式”等传统仪式。

9. 黎族的传统乐器有“琵琶”,“马头琴”、“加玛琳”等,以清淡优美为主要特点。

10. 黎族信仰多元,包括崇拜先祖、自然神、佛教等。

传统宗教信仰多为“族群内信仰”。