《清明上河图》

- 格式:docx

- 大小:22.07 KB

- 文档页数:3

《清明上河图》赏析班级学号:082114214姓名:张威指导老师:任静莉身为设计艺术专业的学生,在学过美术之后,就会对美术产生些有别于其他专业学生的认识,现在又经过美术鉴赏这门课的学习,我对美术的了解又更近了一步。

老师在这门课程中讲到很多美术门类,而我唯独对中国绘画情有独钟,因此决定对《清明上河图》这一历史名画进行鉴赏分析。

中国历史进入宋代,结束了五代十国连年的征战局面,社会逐步走向稳定,农业经济也得到了发展。

农业的发展也带动了商业和手工业的空前繁荣,形成了新兴的市民阶层,于是表现市民生活题材的文、艺作品也应运而生,社会生活画也因为手工业、商业的发展、城市规模的扩展和经济的繁荣持续的发展,一部分画家逐渐走出画室,融入现实生活。

随后就出现了一种取材于市民生活的“风俗画”,主要反映当时身处下层人们的社会生活状态,如商人、小手工业者,还有妇女和儿童,这些普通的人物形象不断的出现在画家的笔端,也提高了他们的艺术兴趣,成为他们乐于表现的题材和重点描绘的对象,由于对生活实际体验的增强,所以在表现上得心应手,真实生动,这在以往的人物画作品中是很少见的。

尤其是宋徽宗时期建立了翰林图画院,把五代时期散落的各地著名的画家逐渐集中起来,形成了庞大的画家阵容,有一套完整的绘画制度和适合统治者趣味的艺术风格。

这更有利促进了宋代绘画的发展,乃至于达到鼎盛时期。

北宋晚期张择端画的《清明上河图》,可谓是“风俗画”的宏篇巨制,它就象一部纪实片,向观者详细真实地讲述了北宋时期都城汴京的时代风貌,该作品内容复杂,场景开阔,人物众多,是一幅不可多得的艺术珍品,也是一幅最具传奇色彩的绘画作品,还是历朝历代被临摹最多的一幅作品,如明代画家仇英曾仿画过。

该画堪称中国美术史上的稀世神品,是历朝历代皇宫贵族争相收藏的珍品张择端,东武(今山东诸城)人,生卒年月不详,北宋晚期著名画家,主要活动在宋徽宗时代。

史书上说,他自幼好学,曾游学于京师,后因画艺出众,才华横溢,被宋徽宗赵佶召进翰林图画院,亲自命题让张择端绘画北宋京都的繁华盛景。

赏张择端的《清明上河图》2010年上海世博会期间,组织筹划方为了体现“城市让生活更美好”的主题,特别将一件中国古代的珍贵名画多媒体动画的形式展现出来,同时制作成世博版多媒体版本供大家欣赏与收藏,以更好的展现和发扬博大的中国文化。

这件名画就是《清明上河图》。

一、作品简介《清明上河图》是北宋现实主义的风俗画作品,在中国美术史上的价值和历史地位极高,是“中国十大传世名画之一”。

作品长528.7厘米,宽24.8厘米,绢本,设色,现藏北京故宫博物院;其作者为张择端,也是作者存世仅见的一幅精品。

该作以长卷的作品形式,生动的向世人展示了当时城市生活的面貌。

张择端,字正道,东武人。

早年游学汴京,后习绘画,宋徽宗时期供职翰林图画院。

专工中国画中以界笔、直尺划线的技法,用以表现宫室、楼台、屋宇等题材;尤擅绘舟车、市肆、桥梁、街道、城郭。

他的画自成一家,其画作,大都散佚,只有《清明上河图》完好地保存下来了。

北宋以前,人物画主要是以宗教和贵族生活为题材。

张择端虽在翰林图画院供职,但作品不为“院画”所囿,把自己的画笔伸向社会各阶层人民的生活之中,创作出描写城乡生活的社会风俗画,《清明上河图》即为代表。

关于该作品的题目,就“清明”二字而言,人们也颇有争议,一说是指入画时间为清明时节,还有的认为“清明”有粉饰当时太平之意。

仅就作品本身来看,其表现的时期是北宋徽宗时代,地点为当时的京城汴京,描绘记录了京城以及汴河两岸的繁华景象、自然风光以及普通民生。

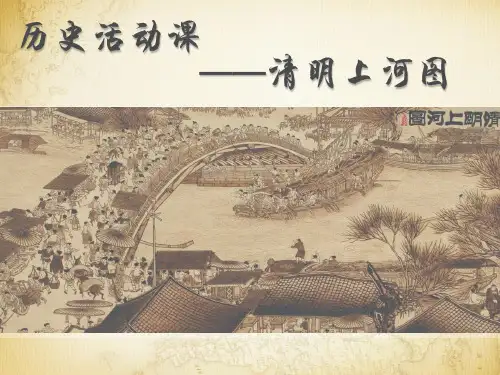

二、《清明上河图》的构图作品在构图上,采用散点透视,疏密有致,重节奏感和韵律的变化,将繁杂的景物纳入统一的画面,笔墨章法巧妙之极。

总体来看,根据表现内容的不同,全图可分为三段。

首段可看作整幅作品的序幕,描绘的是汴京郊野的景色:疏林、薄雾、几家茅舍、草桥、流水、老树扁舟,两个脚夫赶着五匹驮着东西的毛驴;柳林枝头泛出新绿,有乍暖还寒之感;人坐轿中行进在路上,杂花装置轿顶,骑马挑担的随于轿后,似从郊野踏青归来。

《清明上河图》——全文、分图细赏析!《清明上河图》——全文、分图细赏析!本文转载自泊宁者《《清明上河图》——全文、分图细赏析!》张择端(1085~1145),字正道,东武(今山东诸城)人《清明上河图》是著名风俗画作品,绢本,长卷,淡设色,原图长528.7厘米,高24.8厘米。

《清明上河图》创作于公元十二世纪,就像是一架录像机,把北宋京城汴梁和汴河两岸的人物风景,从城里到城外都记录了下来,我们今天看了,就如同亲临其境。

最早的版本属于北宋画家张择端(1085~1145)的作品,现今典藏在北京故宫博物院。

《清明上河图》同时也是一幅写实主义的伟大作品,画面宏伟壮阔,笔法严谨精细,把社会风俗画推进到更高的阶段。

宁静的乡村《清明上河图》画的是北宋首都汴京的东南一角。

汴京即今天的开封市,在河南省会郑州以东陇海铁路线上。

早在战国时代,魏国就把都城迁到这里,当时叫大梁。

以后五代时期的梁、晋、汉、周都在这里建都。

北宋承袭后周政权仍都在此。

从梁建国开始到北宋末年,二百余年的经营,其繁华景象可想而知。

后来金朝也在这里建都,元灭金后这里不再是都城,加之战乱频仍,黄河缺口,汴河失修,整个都城被漫漫的黄沙湮没,我们从何处去找寻昔日繁华呢,就让我们展开《清明上河图》,去作一次九百余年前的汴京之游罢。

画面是从右至左而展开的。

最先映入我们眼帘的,是汴京城外东南远郊农村。

广漠的田野,河渠纵横。

岸边老树杈枒,新芽未吐。

薄雾轻笼,略显寒意,正是早春天气。

有一队驮着木炭的小毛驴,沿着河渠迎面而来,走在前面的童子忙将毛驴向小桥方向驱赶,使我们仿佛听到踢踏的蹄声和赶驴的吆喝声,清脆而响亮,冲破寂静,顿时使整个原野活跃了起来。

“淡薄春风却似秋”,“绿纹溪水趁桥弯”,这些宋人的诗句,多么像画中的景物!行过小桥,是一个路边歇脚店,门前搭着凉棚,摆放着椅凳,它是专为那些远道而来的商贩和苦力开设的。

看来时候尚早,客人还没有到来,只有主人在屋后忙活着。

店后一带短篱,连接着几家茅舍。

《清明上河图》分图细赏析张择端(1085~1145),字正道,东武(今山东诸城)人《清明上河图》是著名风俗画作品,绢本,长卷,淡设色,原图长528.7厘米,高24.8厘米。

《清明上河图》创作于公元十二世纪,就像是一架录像机,把北宋京城汴梁和汴河两岸的人物风景,从城里到城外都记录了下来,我们今天看了,就如同亲临其境。

最早的版本属于北宋画家张择端(1085~1145)的作品,现今典藏在北京故宫博物院。

《清明上河图》同时也是一幅写实主义的伟大作品,画面宏伟壮阔,笔法严谨精细,把社会风俗画推进到更高的阶段。

宁静的乡村《清明上河图》画的是北宋首都汴京的东南一角。

汴京即今天的开封市,在河南省会郑州以东陇海铁路线上。

早在战国时代,魏国就把都城迁到这里,当时叫大梁。

以后五代时期的梁、晋、汉、周都在这里建都。

北宋承袭后周政权仍都在此。

从梁建国开始到北宋末年,二百余年的经营,其繁华景象可想而知。

后来金朝也在这里建都,元灭金后这里不再是都城,加之战乱频仍,黄河缺口,汴河失修,整个都城被漫漫的黄沙湮没,我们从何处去找寻昔日繁华呢,就让我们展开《清明上河图》,去作一次九百余年前的汴京之游罢。

画面是从右至左而展开的。

最先映入我们眼帘的,是汴京城外东南远郊农村。

广漠的田野,河渠纵横。

岸边老树杈枒,新芽未吐。

薄雾轻笼,略显寒意,正是早春天气。

有一队驮着木炭的小毛驴,沿着河渠迎面而来,走在前面的童子忙将毛驴向小桥方向驱赶,使我们仿佛听到踢踏的蹄声和赶驴的吆喝声,清脆而响亮,冲破寂静,顿时使整个原野活跃了起来。

“淡薄春风却似秋”,“绿纹溪水趁桥弯”,这些宋人的诗句,多么像画中的景物!行过小桥,是一个路边歇脚店,门前搭着凉棚,摆放着椅凳,它是专为那些远道而来的商贩和苦力开设的。

看来时候尚早,客人还没有到来,只有主人在屋后忙活着。

店后一带短篱,连接着几家茅舍。

茅檐低小,大门朝向谷场,大石碾滚闲置在那里,空寂无人。

也许是农忙尚未到来。

屋后老树成林,树梢上还有鸟窝,也不见鸟飞。

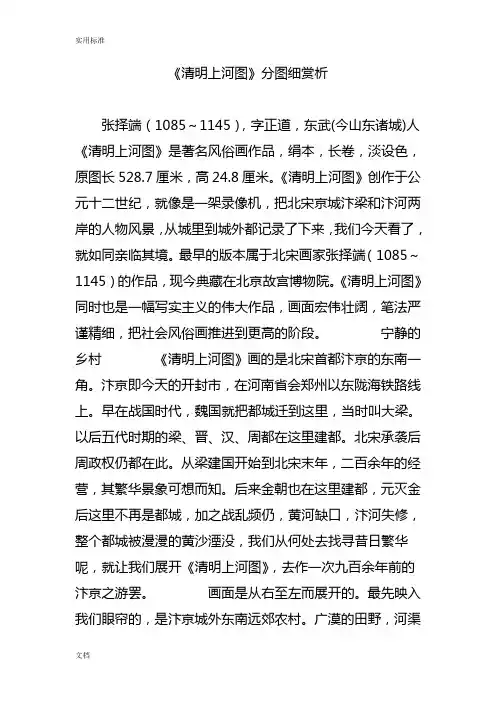

《清明上河图》全图欣赏清明上河图:北宋张择端(绘)绢本设色纵24.8厘米,横528.7厘米现为故宫博物院藏北宋张择端(绘)《清明上河图》是中国绘画史上的一座不朽丰碑~被后世尊为『中华第一神品』~历代收藏家心驰神往,后世帝王权贵强取豪夺,辗转飘零,历经劫难。

北宋张择端(绘)宋徽宗是它的第一个收藏者,曾为之亲笔题名。

北宋沦亡,此卷流入民间,徽宗题字散失;元灭金此卷再次进入元内府;元宫廷画匠『偷梁换柱』以赝品将其偷出,流入民间;入清后一度被大收藏家毕沅收藏,毕死后嘉庆帝将其收入清宫;后末代皇帝溥仪将其偷运出宫,藏于长春伪皇宫,后被解放军缴获,经辽宁省博物馆移交北京故宫博物院。

也许只有《清明上河图》它自己才清楚在这个美妙的名字背后,隐藏着多少尔虞我诈,多少刀光剑影,多少血雨腥风,多少悲欢离合。

北宋张择端(绘)北宋张择端(绘)宋本『清明上河图』因图中所绘的北宋都城汴梁(今河南开封)和汴河两岸清明时节的市俗人事,故名。

『清明上河图』规模宏大,结构严谨。

从整体上看,可分为郊野、汴河和街市段,由这三大部分组成的统一画面,从商业、交通、漕运、建筑等几个具有代表性的角度,集中地再现十二世纪我国都市社会的生活面貌,反映了那个历史时期的政治、经济、文化和社会风俗习尚,从而构成了一件内容极为丰富、完整的艺术珍品。

整个画面人和物的远近、疏密、动静、繁简,都通过画家的传神之笔,被运筹得周密妥贴,准确别致,具有长而不冗,繁而不杂,紧凑严密起伏有节的艺术节奏感,充满了宏伟气派。

北宋张择端(绘)中国十大传世名画之一。

北宋风俗画作品,宽24.8厘米,长528.7厘米,绢本设色,是北宋画家张择端存世的仅见的一幅精品,属一级国宝。

《清明上河图》生动地记录了中国十二世纪城市生活的面貌,这在中国乃至世界绘画史上都是独一无二的。

作品以长卷形式,采用散点透视的构图法,将繁杂的景物纳入统一而富于变化的画卷中,画中主要分开两部分,一部份是农村,另一部是市集。

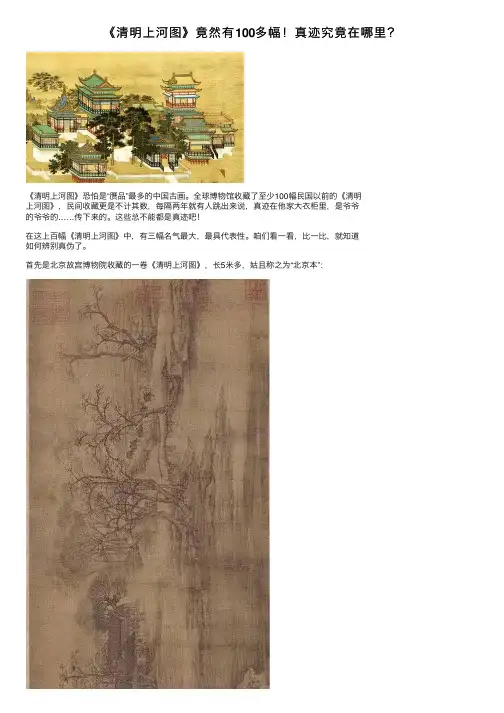

《清明上河图》竟然有100多幅!真迹究竟在哪⾥?《清明上河图》恐怕是“赝品”最多的中国古画。

全球博物馆收藏了⾄少100幅民国以前的《清明上河图》,民间收藏更是不计其数,每隔两年就有⼈跳出来说,真迹在他家⼤⾐柜⾥,是爷爷的爷爷的……传下来的。

这些总不能都是真迹吧!在这上百幅《清明上河图》中,有三幅名⽓最⼤,最具代表性。

咱们看⼀看,⽐⼀⽐,就知道如何辨别真伪了。

⾸先是北京故宫博物院收藏的⼀卷《清明上河图》,长5⽶多,姑且称之为“北京本”:第⼆件是辽宁省博物馆的藏品,长13⽶半,可以称为“辽宁本”:最后⼀件来⾃台北故宫博物院,长11⽶半,简称“台北本”:相⽐之下,辽宁本最长,台北本也⽐较长,北京本最短。

总体⽽⾔,三幅画布局相似,都从乡野郊外⼊⼿,然后描绘河岸风光,最后是繁华都市。

按照最流⾏的说法,《清明上河图》描绘的应该是北宋都城汴梁(河南开封)的市井风情。

那么,上⾯哪幅画是宋朝⼈画的?答案竟然是最短的北京本!这是因为专家在画⾥找到了两⼤铁证!第⼀个证据就是虹桥:北京本这座桥没有桥墩,直接横跨两岸,宛如⼀道彩虹,故名“虹桥”。

这个名字不但好听,更包含了中国桥梁史上的⼀⼤创新技术。

桥下这条河叫汴河,是汴梁城的运输⽣命线,⽔上交通⾮常繁忙。

可是河⽔很急,船只稍有不慎,就会撞上河⾥的桥墩。

当时许多滨河城市都有类似的难题,最后竟是⼭东青州⼀个退了休的狱卒想出了法⼦。

狱卒建议把好⼏根粗⼤⽊料并排捆绑在⼀起,⼏排⽊料前后相接,建造⼀座没有桥墩的“飞桥”(这⼈上辈⼦是做建筑师的吧)。

⾸都汴梁吸取了⼭东青州的经验,在汴河上修建了三座⽊制飞桥,虹桥就是其⼀。

北京本对虹桥的结构做了极其细致的描绘但飞桥技术后来失传了,后代画家没有见过实物,⾃然画不出来,飞桥也就变成了明清时期更为常见的⽯拱桥:辽宁本台北本不知你发现没有,明清时的桥⾯上有许多商铺,尤其是台北本,桥⾯两侧各有⼀溜棚⼦,已然成了固定摊位。

可事实上,这在宋代绝对属于占道经营!宋朝政府曾明令禁⽌在桥上设置固定商铺,以免影响交通,所以北京本的桥⾯上⼏乎只有临时摊点:北京本的临时摊点除虹桥外,另⼀个铁证就是城门和城墙:北京本⾥的城门⾼⼤雄伟,⽤砖⽯砌成,可城楼两边的城墙是⼟墙,不仅没有包砖,⽽且长期⽆⼈打理,居然长出了⼤树!据史料记载,汴梁有内城和外城两圈城墙,外城全部包砖,所以内城的防御意义不⼤,也就不费⼒⽓包砖了。

![《清明上河图》PPT[优秀课件]](https://uimg.taocdn.com/7fd5f1b4770bf78a64295444.webp)

《清明上河图》艺术赏析【摘要】《清明上河图》这一不朽杰作,无论从绘画艺术还是从历史角度来看,都具有很高的价值。

原作曾为北宋宣和内府收藏,现藏北京故宫博物院,堪称国之瑰宝,本文将从以下几个方面对《清明上河图》进行赏析。

【关键词】《清明上河图》;绘画;历史《清明上河图》绢本,长528.7 厘米,宽24.8 厘米,是北宋画家张择端的作品,它被誉为中国十大传世名画之一。

《清明上河图》以全景式构图,严谨而精细的笔法描绘了北宋时期都城汴京的繁荣景象和社会生活风貌,是汴京当年繁荣的见证,也是北宋城市经济情况的写照。

《清明上河图》有极高的历史研究价值,它真实的记录了北宋汴京的风土人情,在作品中描绘了八百一十五人,各种牲畜六十多匹,木船二十多只,房屋楼阁三十多栋,推车乘轿也有二十多件。

对研究当时的经济、建筑、服装、商业等各个方面都具有极高的史料价值。

笔者将从以下几个方面对《清明上河图》进行赏析。

一、时代的缩影《清明上河图》无论就其本身的艺术价值,还是它所描绘的包罗万象的内容,都代表了那个时代的水准,是那个时代的缩影。

宋代,尤其是北宋,是一个物质文化和精神文化空前发展的历史时期。

宋代城市经济、文化的发展,为当时的绘画艺术开拓了新的创作领域,丰富的市井生活内容成为画家们描绘的新题材。

于是,一支以善画市井居民日常生活,融人物、山水、花鸟于一体的市肆风俗画队伍应运而生,在这支创作队伍中,有北宋著名画家燕文贵、高元亨、王居正、叶仁和南宋著名画家萧照、刘松年、苏汉臣、李嵩、朱锐等,以及一大批佚名的民间画工。

当然,其中最有影响力、最具代表性的画家是张择端,而作品是《清明上河图》。

市肆风俗画反映了当时城市的社会面貌,适应了当时商品经济发展的需要,迎合了新兴市民阶层的审美趣味,因而受到群众欢迎,也逐步得到宫廷统治者的认可和赏识。

我国绘画艺术到了唐代,无论人物、山水、花鸟,都具有了相当高的水平,但表现人物画的题材大都以宗教、皇室、贵族、士大夫、仕女为主,很少反映劳苦大众和社会活动场面。

《清明上河图》赏析《清明上河图》是一幅长画卷,描绘了公元12世纪北宋开封城外东南七里角的一段汴河风光和城内街道的热闹繁华景象。

打开《清明上河图》,一个广阔的生活世界展现在我们面前:一个孩子领着几只毛驴,驮着木炭,过一座小桥,五个纤夫拉着一条大船往上游行走;一批搬运工,背着从船上卸下的货物,手里还拿着一根计数的筹码;大船放倒船桅要驶过虹桥,船上人手忙脚乱,四周无数人在观看、呼叫、帮助出主意;桥上挤满了行人、毛驴、轿子,还有两人拉开架在争吵;桥头乱糟糟地摆满了货摊、地摊;脚店楼上几个人在喝酒;木匠师傅在门口制造车轮。

大街上一个大人扶着一个小孩在走路,肉铺里一个小孩围着听一个人说书,僧侣们在街上与人交谈,处处透露出市民们满足的散淡的心态,透露出一片安静安乐的和谐,令人心旷神怡。

街道上四处是休闲的人流,大群的人在桥上观看,前拥后簇,大呼小叫,就连正在过桥的大船上的一个小孩也在跟着大叫。

有的在汴河两岸看着急速的流水,有的人在城楼下的空地里悠然地休憩。

他们安详的幸福形态,就像春天里缓缓流淌的河流。

人物美有学者主张,从三个方面去观照人物美:第一层面是人体美;第二层面是人的风姿和风神;第三层面是出于特定历史场景中的人的美。

无论从哪一层面都包含着对人的神态、动作的审美。

通过各异的神态,我们可以推知人物的心情,悲伤或喜悦、着急或悠闲;通过不同的人物活动,我们可以知道人们在从事怎样的物质活动。

从《清明上河图》中,我们看到的是小孩:有的在跑,脸上充满了着急;有的在喊,脸上洋溢着可爱;有的在听书,脸上写着认真;是纤夫、搬运工,他们好似想竭尽全身的力气来努力工作;是木匠师傅,慈祥认真地忙碌着手中的技术活;是休闲的人群,他们有的在街上闲逛,有的在交谈,或聊天、或倾诉,处处透露出幸福、祥和的生活心态。

各种各样的人物美归结在二个字“祥”、“乐”,让欣赏着满怀心仪与向往。

场景美画中街道两侧是瓦子、茶楼、酒馆、作坊、当铺等活动场所。

原绘:北宋·张择端《清明上河图》是一幅北宋风俗画卷,作者张择端,字正道(又字文友),东武(今山东诸城)人,北宋末著名画家,宋徽宗时宫廷画家。

以下为《清明上河图》乾隆年间仿制版缩略画卷(点击欣赏清晰影印图):张择端自幼好学,少年游学京城汴梁(今河南开封),后习绘画,徽宗朝供翰林图画院,宣和年间翰林待诏,善画市桥径郭,舟船车桥。

《清明上河图》是他的代表作,曾经为宣和内府所收藏。

绢本、淡设色,纵 24.8 厘米,横 528.7 厘米,现藏北京故宫博物院。

《清明上河图》描绘了清明时节,北宋京城汴梁以及汴河两岸的繁华景象和自然风光,画卷从商业、交通、漕运、建筑等具有代表性的角度,集中表现了北宋政治经济中心汴京当日繁盛热闹的城乡、街市、水道间的形形色色,刻划细致形象,是一幅反映古代社会生活情况的历史艺术名作。

画卷以长卷形式,采用散点透视的构图法,将繁杂的景物纳入统一而富于变化的画面中,画中人物 500 多,衣着不同,神情各异,其间穿插各种活动,注重戏剧性,构图疏密有致,注重节奏感和韵律的变化,笔墨章法都很巧妙。

全图分为三个段落:汴京郊野的春光疏林薄雾中,掩映着低矮的草舍瓦屋、小桥流水、老树、扁舟,阡陌纵横,田亩井然,依稀可见农夫在田间耕作。

两个脚夫赶着五匹驮炭的毛驴,向城市走来。

一片柳林,枝头刚刚泛出嫩绿,使人感到虽是春寒料峭,却已大地回春。

路上一顶轿子,内坐一位妇人。

轿顶装饰着杨柳杂花,轿后跟随着骑马的、挑担的,从京郊踏青扫墓归来。

环境和人物的描写,点出了清明时节的特定时间和风俗,为全画展开了序幕。

繁忙的汴河码头汴河是北宋国家漕运枢纽,商业交通要道,从画面上可以看到人烟稠密,粮船云集,人们有在茶馆休息的,有在看相算命的,有在饭铺进餐的。

还有“王家纸马店”,是扫墓卖祭品的,河里船只往来,首尾相接,或纤夫牵拉,或船夫摇橹,有的满载货物,逆流而上,有的靠岸停泊,正紧张地卸货。

横跨汴河上的是一座规模宏大的木质拱桥,它结构精巧,形式优美,宛如飞虹,故名虹桥。

..

;..

一幅名扬中外的画的课文原文所属专题:课文原文专题

来源:互联网要点:一幅名扬中外的画收藏

超全课程学习内容,在线学习交流,马上注册吧!

本文相关应用

∙鼠标划词关闭划词

∙收藏

∙评论

∙打印

北宋时候,有位画家叫张择端。

他画了一幅名扬中外的画——《清明上河图》。

这幅画长528厘米,高4.8厘米,画的是北宋都城汴梁热闹的场面。

这幅画已经有八百年多年的历史了,现在保存在北京的故宫博物院里。

张择端画这幅画的时候,下了很大的功夫。

光画上的人物,就有五百多个:有从乡下来得农民,有撑船的船工,有做各种买卖的生意人,有留着长胡子的道士,有走江湖的医生,有摆小摊的摊贩,有官吏和读书人……三百六十行,哪一行的人都在这上面了。

画上的街市可热闹了。

街上有挂着各种招牌的店铺、作坊、酒楼、茶馆……走在街上的,是来来往往、形态各异的人:有的骑着马,有的挑着担,有的赶着毛驴,有的推着独轮车,有的悠闲地走在街上溜达。

画面上的这些人,有的不到一寸,有的甚至只有黄豆那么大。

别看画上的人小,每个人在干什么,都能看得清清楚楚。

最有意思的是桥北头的情景:一个人骑着马,正往桥下走。

因为人太多,眼看就要碰上对面来的一乘轿子。

就在这个紧急时刻,那个牧马人一下字拽住了马笼头,这才没碰上那乘轿子。

不过,这么一来,倒把马右边的两头小毛驴吓得又惊又跳。

站在桥栏杆边欣赏风景的人,被小毛驴惊扰了,连忙回过头来赶小毛驴……你看张择端的这幅画是多么传神啊!

《清明上河图》使我们看到了八百年以前的古都风貌,看到了当时普通老百姓的生活场景。

《清明上河图》全图欣赏清明上河图:北宋张择端(绘)绢本设色纵24.8厘米,横528.7厘米现为故宫博物院藏北宋张择端(绘)《清明上河图》是中国绘画史上的一座不朽丰碑!被后世尊为『中华第一神品』!历代收藏家心驰神往,后世帝王权贵强取豪夺,辗转飘零,历经劫难。

北宋张择端(绘)宋徽宗是它的第一个收藏者,曾为之亲笔题名。

北宋沦亡,此卷流入民间,徽宗题字散失;元灭金此卷再次进入元内府;元宫廷画匠『偷梁换柱』以赝品将其偷出,流入民间;入清后一度被大收藏家毕沅收藏,毕死后嘉庆帝将其收入清宫;后末代皇帝溥仪将其偷运出宫,藏于长春伪皇宫,后被解放军缴获,经辽宁省博物馆移交北京故宫博物院。

也许只有《清明上河图》它自己才清楚在这个美妙的名字背后,隐藏着多少尔虞我诈,多少刀光剑影,多少血雨腥风,多少悲欢离合。

北宋张择端(绘)北宋张择端(绘)宋本『清明上河图』因图中所绘的北宋都城汴梁(今河南开封)和汴河两岸清明时节的市俗人事,故名。

『清明上河图』规模宏大,结构严谨。

从整体上看,可分为郊野、汴河和街市段,由这三大部分组成的统一画面,从商业、交通、漕运、建筑等几个具有代表性的角度,集中地再现十二世纪我国都市社会的生活面貌,反映了那个历史时期的政治、经济、文化和社会风俗习尚,从而构成了一件内容极为丰富、完整的艺术珍品。

整个画面人和物的远近、疏密、动静、繁简,都通过画家的传神之笔,被运筹得周密妥贴,准确别致,具有长而不冗,繁而不杂,紧凑严密起伏有节的艺术节奏感,充满了宏伟气派。

北宋张择端(绘)中国十大传世名画之一。

北宋风俗画作品,宽24.8厘米,长528.7厘米,绢本设色,是北宋画家张择端存世的仅见的一幅精品,属一级国宝。

《清明上河图》生动地记录了中国十二世纪城市生活的面貌,这在中国乃至世界绘画史上都是独一无二的。

作品以长卷形式,采用散点透视的构图法,将繁杂的景物纳入统一而富于变化的画卷中,画中主要分开两部分,一部份是农村,另一部是市集。

清明上河图作品解读:社会风貌与历史细节1. 简介《清明上河图》是北宋时期绘制的一幅横幅画,被誉为中国千年来具有代表性的城市画卷。

它以极高的艺术价值和历史价值闻名于世,并成为研究宋代社会风貌、历史变迁的重要资料之一。

2. 背景与概述2.1 绘制背景《清明上河图》创作于北宋初年,约在公元1085年至1145年之间。

作者尚不确切,但根据文献记载和专家研究,可以推断出它描绘了当时汴京(今河南开封)城市的真实面貌。

2.2 构图与风格特点《清明上河图》采用了「求全法」的构图方式,将大量人物、建筑、自然景物融合在一幅长卷中。

其细腻入微、生动活泼的画风使得观者仿佛置身于宋代都市街景中。

3. 社会风貌解读3.1 都市百态《清明上河图》展示了宋代都市百姓的日常生活场景,包括街市贸易、游人观赏、农村进城等各个方面。

细致描绘的商贩、姑娘、医师等人物形象,为研究宋代社会风貌提供了丰富的资料。

3.2 城市建筑与街道布局通过画中的建筑和街道,我们可以推测出当时汴京城的城市规划和建设情况。

比如北方特有的「四合院」风格建筑、文化设施如书院和庙宇等都得到了充分反映。

4. 历史细节解读4.1 统治者与官员画中不乏统治者和官员的身影,包括皇帝游船、巡查官骑马巡视等。

这些细节揭示了宋代政权运行和统治阶级的存在,对于研究当时政治体制具有重要意义。

4.2 军事防御在画中可以看到城墙、箭楼以及士兵执勤巡逻等场景,展现出北宋时期对外战争和内部稳定的需要。

5. 艺术价值与意义5.1 情感表达与艺术技巧《清明上河图》通过细腻而有力的笔触以及场景中人物的表情、动作,展现了作者对于当时城市风貌、社会生活的深刻思考,并通过高超的技巧将这些情感传递给观者。

5.2 历史文化研究价值《清明上河图》成为研究宋代社会历史、政治制度、城市建设等领域的重要资料之一。

它帮助学者们更好地理解宋代社会,填补了历史文献所无法描述之处。

6. 结论《清明上河图》是一部具有深远意义和极高审美价值的作品,它在艺术上精湛绝伦,并为后来研究宋代社会风貌与历史变迁提供了丰富而真实的参考依据。