《清明上河图》鉴别与赏析

- 格式:doc

- 大小:29.00 KB

- 文档页数:3

1.《清明上河图》北宋·张择端风俗画2. 这是一幅表现北宋都城汴梁(今河南开封) 汴河两岸清明时节风俗世情的长卷. 画面的内容可分为三个部分. 第一部分描绘市郊的景象. 初春的清晨薄雾尚未散尽, 一片枝芽萌动的小树林, 数间农舍掩映其中, 农田出绿, 阡陌纵横,赶集的人们和驮运货物的骡马从条条道路向城里进发. 在汴河码头停泊着数条大船, 其中有一条装满了粮食, 一些人正在忙着搬运.顺着波光粼粼的汴河展卷看去, 画面进入第二部分. 屋宇错落, 古柳参差, 临河的茶肆之中,摆着桌凳. 河中船只往来不断. 一座精致的拱桥, 宛若飞虹, 沟通两岸. 行人众多, 车水马龙,人声鼎沸, 热闹非凡. 一艘木船正要穿过拱桥,桅杆已经放倒, 船工握篙盘索. 桥上桥下,许多行人驻足观看. 从人们张嘴挥臂的动作中, 似乎听到了船工们吆喝的号子声和众人的喝彩声. 下桥穿街, 走过一座巍峨的城门楼, 便来到最繁华的街市. 这是第三部分描绘的景象, 这里酒楼茶肆, 宅第店铺鳞次栉比, 货物五光十色, 种类繁多, 市招高挂, 买卖兴隆. 街市上, 士农工商, 男女老幼, 骑马的乘轿的, 购物的, 叫卖的摩肩接踵, 熙熙攘攘, 真可谓" 百家艺技向春售, 千里农商喧日昼", 好一派繁荣昌盛的景象. 穿过十字路口, 再往前行, 可是汴京的皇宫重地? 画面到此戛然而止, 给观众留下想象的余地. 但是《清明上河图》的中心是由一座虹形大桥和桥头大街的街面组成。

粗粗一看,人头攒动,杂乱无章;细细一瞧,这些人是不同行业的人,从事着各种活动。

大桥西侧有一些摊贩和许多游客。

货摊上摆有刀、剪、杂货。

有卖茶水的,有看相算命的。

许多游客凭着桥侧的栏杆,或指指点点,或在观看河中往来的船只。

大桥中间的人行道上,是一条熙熙攘攘的人流;有坐轿的,有骑马的,有挑担的,有赶毛驴运货的。

汴河上来往船只很多,可谓千帆竞发,百舸争流。

有的停泊在码头附近,有的正在河中行驶。

《清明上河图》赏析作品赏析中国十大传世名画之一。

北宋风俗画作品,宽24.8厘米,长528.7厘米,绢本设色,是北宋画家张择端存世的仅见的一幅精品,属一级国宝。

《清明上河图》生动地记录了中国十二世纪城市生活的面貌,这在中国乃至世界绘画史上都是独一无二的。

《清明上河图》以精致的工笔记录了北宋末期、徽宗时代首都汴京(今河南开封)郊区和城内汴河两岸的建筑和民生。

关于“清明”二字存在一些争议,有人认为是指入画时间为清明时节,还有人认为是在粉饰太平。

《清明上河图》在表现手法上,以不断移动视点的办法,即“散点透视法”来摄取所需的景象。

大到广阔的原野、浩瀚的河流、高耸的城郭,细到舟车上的钉铆、摊贩上的小商品、市招上的文字,和谐地组织成统一整体。

各色人物从事的各种活动,不惟衣着不同,神情气质也各异而且穿插安排着各种活动,其间充满着戏剧性的情节冲突,令观者看来,饶有无穷回味。

结构严谨,繁而不乱,长而不冗,段落分明。

可贵的是,如此丰富多彩的内容,主体突出,首尾呼应,全卷浑然一体。

画中每个人物、景象、细节,都安排得合情合理,疏密、繁简、动静、聚散等画面关系,处理得恰到好处,达到繁而不杂,多而不乱。

充分表现了画家对社会生活的深刻洞察力和高度的画面组织和控制能力。

在技法上,大手笔与精细的手笔相结合,善于选择那些既具有形象性和富于诗情画意,又具本质特征的事物、场面及情节加以表现。

十分细致入微的生活观察,刻划每一位人物、道具。

每个人各有身份,各有神态,各有情节。

房屋、桥梁等建筑结构严谨,描绘一笔不苟。

车马船只面面俱到,谨毛而不失全貌,不失其势。

比如船只上的物件、钉铆方式,甚至结绳系扣都交待得一清二楚,令人叹为观止。

对于北宋京城汴梁以及汴河两岸的繁华景象和自然风光,作品以长卷形式,采用散点透视的构图法,将繁杂的景物纳入统一而富于变化的画面中,画中人物815人,衣着不同,神情各异,其间穿插各种活动,注重戏剧性,构图疏密有致,注重节奏感和韵律的变化,笔墨章法都非常巧妙。

清明上河图赏析清明上河图,又称《清明上河图卷》,是中国宋代绘画作品中的经典之作,也是中国古代城市生活题材画卷的代表作品之一。

该作品创作于北宋时期,全卷长5.28米,高0.24米,由北宋画家张择端完成。

本文将对《清明上河图》进行赏析,欣赏它作为艺术品的价值以及承载的历史文化内涵。

1. 艺术价值《清明上河图》作为绘画艺术的杰作,具有非常高的艺术价值。

首先,画面精细入微,绘画技法独特,以细腻的线条勾勒出复杂的场景,使观者恍若置身于北宋时期的都市之中。

其次,作品采用了透视法,画面布局合理,给人一种开阔的视觉效果。

再者,画中所描绘的各个细节都十分生动,可以看到人物的衣饰、交通工具、建筑物等丰富的细节,给人一种强烈的代入感。

这些都使得《清明上河图》成为了中国绘画史上的经典之作。

2. 历史文化内涵《清明上河图》不仅是一幅美景图,更是一幅展现中国古代城市生活的历史文化图景。

作品的内容丰富多样,呈现了当时汴京城繁忙的市井景象。

可以看到市井里有商人、贩夫走卒、官员,还有一些普通百姓在进行各种日常活动。

画中的建筑物也包括了宫殿、楼台、府邸等,展现了当时城市的繁华景象。

同时,画面中的桥梁、江河以及运输工具也表现出了汴京城繁荣发达的交通运输体系。

这些都使得《清明上河图》成为了研究中国古代城市生活的重要历史资料。

3. 艺术与历史的结合《清明上河图》成功地将艺术与历史结合在一起。

通过绘画的形式,展现了北宋时期汴京城的繁盛景象,向人们展示了当时的社会面貌和城市文化。

既有观赏艺术作品的享受,又能获得对历史的了解,从而丰富了观者的知识和视野。

同时,作为一幅长卷画,观者可以逐幅欣赏,感受到整个故事的连贯性,增加了艺术欣赏的体验和趣味。

4. 影响与传承《清明上河图》作为中国绘画史上的经典之作,对后世影响深远。

它不仅成为了研究中国古代城市生活的重要史料,也在绘画技法和艺术表现上对后世产生了深远的影响。

许多后来的艺术家都以《清明上河图》为参照和借鉴,创作出了更多与人们日常生活相关的艺术作品。

《清明上河图》赏析北宋私成书的《清明上河图》是我国乃至世界上现存的一幅名贵的风俗画,是北宋画家张择端仅见的存世精品,属国宝级文物,现藏于北京故宫博物院。

清明上河图中有五百余人物,牛、骡、驴等牲畜五、六十匹,船只二十九艘,房屋楼宇三十多间,各种车轿二十多辆,大小船只二十多艘,树木、桥梁、城楼等也各有特色,体现了宋代建筑的特征,具有极高的历史价值和艺术价值。

《清明上河图》画卷可分为三个段落。

第一段落(画卷前半部)描绘了清明时节汴京近郊在清明前后的繁忙景象;第二段落(画卷后半部)表现了汴河上下从清明到端午的鼎盛场面;第三段落(画卷后段)描写了汴京郊外扫墓归来的繁忙景象。

全图具有很高的历史价值和艺术水平,它是一幅了解宋代社会生活和城市面貌的形象资料,也是北宋城市经济情况的写照,更是北宋城市经济情况的写照,也是研究我国古代城市经济的形象史料。

据记载,宋徽宗时,每年花石纲达四千万贯,而这幅画竟出自不及弱冠之年的画家张择端之手。

徽宗让他放手去做,并说:“你办好了这件事,我让你做画院的待诏,但不准你进入翰林,以免束缚你的才能。

”一位画院画师告诉他:“这件事的利害关系不在金钱,而在政治意义,你如果用简单的眼光看,就会犯错误。

”从此,他创作了《清明上河图》。

据说,为了完成这幅画,张择端足不出户,“晨夕观览,至忘寝食”。

“通籍四十年,而得此卷”,直到去世前不久还“犹坐卧其下”,最后终于完成了这一巨制。

这幅长达五米多的长卷,画了500多个各色人物,牛、马、骡、驴等牲畜60多匹,木船20多只,车、轿二十多乘,大小船只二十多艘,房屋、桥梁无数。

人物形象栩栩如生,结构比例准确;房屋、桥梁、车轿、树木、船只等分布有致,使画面有疏有密,墨色浓淡相宜,富有节奏感。

有些人认为这幅画的作者是张择端,而更多的人则认为应是宋徽宗赵佶,因为这两幅画都同样反映了宋徽宗赵佶的艺术风格和艺术成就。

他的绘画题材广泛,山水、人物、鸟兽、花卉、竹石、木石等无所不画,无一不精,堪称“天下一人”。

《清明上河图》是我国国宝级文物,是北宋画家张择端的代表作品之一,是一幅北宋风俗画,描绘了北宋时期都城东京的状况,是北宋时期都城汴京当年繁荣的见证,也是北宋城市经济情况的写照。

作者用传统的手卷形式,采取“散点透视法”组织画面。

画面长而不冗,繁而不乱,严密紧凑,如一气呵成。

画中所摄取的景物,大至寂静的原野,浩瀚的河流,高耸的城郭;小到舟车里的人物,摊贩上的陈设货物,市招上的文字,丝毫不失。

画面中,穿插着各种情节,组织得有错落有致,同时又具有情趣。

《清明上河图》的杰出不仅在于画面人物的众多、景象的恢宏以及表现技巧的生动完美等所构成的独特艺术效果,还在于画面内容真实地反映了北宋末年京都汴梁(开封)城市社会各个阶层不同的生活。

由于它所具有的强烈的艺术感染力、丰富的社会意义、深切的爱国主义思想,使得作品的艺术性和思想性达到高度完美的统一。

②:这幅画描绘的是汴京清明时节的繁荣景象,是汴京当年繁荣的见证,也是北宋城市经济情况的写照。

通过这幅画,我们了解了北宋的城市面貌和当时各阶层人民的生活。

《清明上河图》丰富的内容,众多的人物,规模的宏大,都是空前的。

《清明上河图》将汴河上繁忙、紧张的运输场面,描绘得栩栩如生,更增添了画作的生活气息。

《清明上河图》的画面疏密相间,有条不紊,从宁静的郊区一直画到热闹的城内街市,处处引人入胜。

清明上河图赏析清明上河图,是中国宋代绘画作品中最著名、最具代表性的一幅图画。

它以极其细腻的描绘和独特的构图风格,展现了北宋时期汴京(今天的开封市)繁荣的都市景象,呈现出了宋代城市生活的各个方面,成为了研究宋代社会、文化、经济的重要资料。

下面将从图画的内容、绘画技法以及艺术价值等方面进行赏析。

清明上河图的内容十分丰富多样,它以汴京的街道和河岸为背景,将宋代人物、建筑、交通、生活场景等展现得淋漓尽致。

整幅画被分为上、中、下三段,上部是一段城市的全景,中部是汴河河岸上的景色,下部则是农田和乡村风光。

画中的人物各有千秋,有市井小民、贩夫走卒、巡检官员等,形象生动,栩栩如生。

建筑物的描绘精细入微,街道巷弄的拥堵繁忙感也被恰到好处地展示出来。

通过清明上河图,我们可以窥见宋代城市的繁荣景象,体验到当时百姓的生活状态。

在绘画技法方面,清明上河图运用了传统的中国绘画方法,并注重细节描绘。

画家通过对建筑、人物、各种文物等的精细描绘,使整幅画显得非常逼真,色彩鲜明。

画家运用明暗对比和透视法,使画面更具有立体感,让人仿佛置身其中。

同时,清明上河图以线条勾勒细节,运用科学的透视法,体现了中国古代绘画的独特风格。

细腻入微的绘画技巧和准确的透视画法,增添了整幅画的艺术魅力。

清明上河图的艺术价值不仅体现在对历史背景的描述上,更体现在其创作和表现手法上。

这幅画作用真实的绘画手法表现了宋代都市的繁忙和百姓的生活状态,展示了当时社会的景象和百姓的生活习俗。

它以细腻入微的笔触和严谨准确的透视法,让人对当时的社会风貌产生了深刻的印象。

它对后世的影响巨大,不仅是艺术上的辉煌之作,更是一份宝贵的历史文化遗产。

清明上河图是中国绘画史上的经典之作,它以其独特的绘画风格和丰富的内容,成为了世人瞩目的焦点。

通过细腻入微的描绘和精准的透视法,清明上河图生动地展现了宋代都市的景象和百姓的生活状态,给后世留下了宝贵的文化遗产。

它为我们提供了一扇了解宋代社会、文化的窗口,也是中华艺术瑰宝中的瑰宝。

清明上河图赏析古代中国绘画艺术瑰宝《清明上河图》是北宋时期画家张择端的作品,以其精湛的绘画技法、丰富的细节和丝丝入扣的描绘而闻名于世。

这幅卷轴长达5.28米,描绘了北宋时期开封城内外繁忙的清明时节景象。

通过对这幅作品的赏析,可以深入了解北宋时期的社会生活、风俗习惯以及城市的繁荣景象。

《清明上河图》以饱满的笔触勾勒了开封城的景象,将观者带入了一个栩栩如生的世界。

整个画面分为三个主要部分:首先是城内街巷,其次是河道,最后是城外农田。

画家以精湛的绘画技巧将这三个部分相互贯通,构成了一个立体且有机的画面结构。

在城内街巷的描绘上,画家着重展现了人们繁忙的生活场景。

从贵族宅邸到小巷胡同,画家描绘了多种不同社会阶层的人物,他们有官员、商人、妇女、儿童等等。

他们有的在街头巷尾行色匆匆,有的在庙宇前燃香祈祷,有的在茶楼酒肆享受闲暇时光。

这些不同的人物形象和场景都展现了北宋时期城市生活的繁荣和多样性。

在河道的描绘上,画家通过绘制船只、码头、江岸边以及水上活动,再现了当时河流交通的繁忙景象。

在画中,船只密集交错,人们忙碌地来回穿行。

从图上可以看到渔民捕鱼、艄公划船、行人走过桥梁,这些生动的场景让人仿佛身临其境,感受到了北宋时期河流交通的繁忙和活力。

最后,画家通过绘制城外的农田,展现了北宋时期农村生活的场景。

在画面中,田间地头的农民们正在忙碌地耕作、种植,一派繁忙而又宁静的画面。

而在远处的山水描绘上,画家用取景的手法增强了整个画卷的层次感和空间感,使观者能够更好地感受到北宋时期乡村的宁静和自然之美。

《清明上河图》在细节描绘上也极为精细入微。

画家通过对建筑物、人物服饰、植被等细节的准确描绘,再现了北宋时期的社会风貌。

观察这幅画作,可以看到城内宅邸的建筑形式、商铺招牌的细节、人物服饰的款式等等,这些细节描绘为观者提供了一幅生动的历史画卷。

总的来说,《清明上河图》通过对北宋时期城市和农村生活的描绘,展现了一个繁荣而多样的社会景象。

清明上河图赏析清明上河图是中国宋代画家张择端的名画,于北宋时期(1085年)绘制而成。

这幅卷轴式的画作,被广大艺术爱好者誉为中国绘画史上的巅峰之作。

清明上河图以它细腻的绘画技巧、丰富的人物描绘和繁忙的场景而闻名,深受观众的喜爱。

本文将对清明上河图进行赏析,以揭示其独特的魅力和艺术价值。

一、画面描述清明上河图整幅画共长5.28米,分为十二个场景,从画面左侧一直延伸至右侧。

画面中描绘了市井繁忙的繁荣景象,共有自然景观、人物活动、建筑物等多个元素构成。

首先是画面的自然景观,画作以河为主背景,巧妙地展示了城市的繁忙和水乡的宜居之美。

河面上停靠着各种不同类型的船只,有载人的船只,也有载货物的船只。

岸边绿树成荫,花草盛开,让人感受到春天的气息。

其次是画面中的人物活动,人物是画作的重要组成部分。

画面中有各种各样的人物形象,从贵族到平民,从官员到商人等,再现了当时人们的生活场景。

有的人在载歌载舞,有的人在乘船,有的人在担任差事等,生动地表现出社会的多样性和人们的日常生活。

最后是建筑物,画作中的建筑多种多样,代表着当时城市的风貌。

画面中的建筑包括宫殿、庙宇、店铺、民居等,个个栩栩如生,展现了当时社会的繁荣景象。

二、艺术特点1. 逼真写实:清明上河图以其精确的描绘技巧和生动的色彩运用,展现了宋代城市繁荣的真实场景。

画中的人物栩栩如生,根据身份、服饰和动作刻画得十分细腻。

周围的建筑物和自然景观也具备着真实感,使观众仿佛置身于画中的场景之中。

2. 细节丰富:清明上河图在细节刻画上下足了功夫,画作中的每个人物、建筑和船只都被细致入微地描绘。

观赏者可以在画面中发现许多有趣的细节,从而对当时的社会生活和文化有更深入的了解。

例如,画面中展示了各种行业的工作细节,如裁缝、鞋匠、面点师等。

3. 构图独特:清明上河图巧妙地运用了卷轴形式,通过不同的场景串联在一起,使整幅画显得连贯而且层次分明。

在画面中,前景、中景和后景的划分清晰,给人以立体感。

清明上河图赏析清明上河图是中国宋代著名绘画作品,是北宋画家张择端的代表作之一。

该画以京城(今北京)周边的东京(今河南开封)为背景,描绘了一个繁华热闹的市井场景。

画面中融入了丰富的细节描绘和人物刻画,通过细腻的筆觸和独特的构图手法,展现了当时的社会生活场景,成为研究宋代都市文化的宝贵文献。

首先,清明上河图描绘了当时东京城繁荣的商业活动。

画面中,可以看到人们忙碌地穿梭于街道之间,店铺林立,商家们摆摊贩卖各种商品,场面热闹非凡。

街道两旁是连绵不绝的店铺,五间茶馆、七户店铺、十八阁楼,都展示了当时城市经济的繁荣景象。

其次,画面中的人物形象刻画十分精细。

张择端通过小人物的形象表达了社会底层以及城市民俗的方方面面。

画面中的官员、百姓、商贩、儿童、老人等各种社会群体栩栩如生地展示在观者面前。

画家采用细致入微的描绘手法,使得每一个人物都有着鲜明的形象特点,栩栩如生地展现了宋代城市居民的生活状况。

再次,画面的绘画风格独特。

清明上河图采用了“河图”和“洛图”的组合构图方式,通过透视手法将各处景物融为一体。

画家以天空中对称的云彩为背景,使得整个画面具有了宏大的气势。

细节方面,画家对建筑物、人物服饰、道路等细节进行了精心描绘,形成了层次丰富、细腻入微的效果。

总结一下,清明上河图通过细腻的绘画手法和独特的构图风格,描绘了东京城的繁华景象和当时社会生活的方方面面。

作为宋代城市文化的重要记录,清明上河图成为了研究宋代社会、经济、艺术等诸多领域的重要素材。

这幅画作不仅具有艺术欣赏和历史研究的价值,更是对后世绘画和城市文化发展产生了深远的影响。

《清明上河图》鉴别与赏析目前网上流传最广的《清明上河图》有两个版本:一个是宋代张择端的《清明上河图》,一个是明代仇英版的《清明上河图》。

张择端的《清明上河图》现收藏于北京故宫博物院,仇英的《清明上河图》现收藏于台湾故宫博物院。

不少网友老是把二者混为一谈。

故发此小贴。

由于本人只学过建筑,故而后面的内容,多是从建筑的角度看问题,难免有失偏颇,故请各位见谅!《清明上河图》的作者是宋代画家张择端。

张择端是山东人,早年在汴京(今河南开封)学习绘画,后为北宋画院画师。

虽然有关他的记载很少,但这幅了不起的作品,使后人永远地记住了他。

《清明上河图》是一幅绢本设色长卷,高24 8厘米,长528厘米。

图中描绘的是北宋都城汴京在清明时节的繁华热闹的景象。

清明上河是当时的民间风俗,如像今天的节日集会,人们藉以参加商贸活动。

全图规模宏大,结构严谨,大致分为三个段落:第一段是市郊景画,第二段是汴河,第三段是城内街市。

先是汴京郊外的景象。

农民在田里耕作,有钱人扫墓归来。

路上,驮队、挑夫、骑马坐轿的人物正匆匆进城。

接下去是最精彩的部分——汴河。

汴河上的拱桥如一道彩虹,桥上行人如潮,熙熙攘攘,磨肩擦踵,桥下舟楫相竞相争。

许多细小情节刻划得极有情趣。

如桥头一匹惊马造成险情,毛驴被惊吓,好奇的人在围观。

接着又描绘汴京的街市。

汴京作为当时政治、经济、文化的中心,城中官府衙门、民居宅院、作坊店铺、茶肆酒楼,屋宇错落,林林总总,街上车水马龙,九流三教,应有尽有,百业兴隆,热闹非凡。

画面又展开一幅从容的景象,有张有驰,形成有趣的对比和节奏感。

画家通过对汴京城内建筑、商贸、交通、运输几个方面的描绘,再现了北宋都城的繁华和发达。

《清明上河图》中画有五百五十余人,各种牲畜六十多匹,木船二十多只,房屋楼阁三十多栋,推车乘轿也有二十多件。

如此丰富多彩的内容,为历代古画中所罕见。

可贵的是,画中每个人物、景象、细节,都安排得合情合理,疏密、繁简、动静、聚散等画面关系,处理得恰到好处,达到繁而不杂,多而不乱。

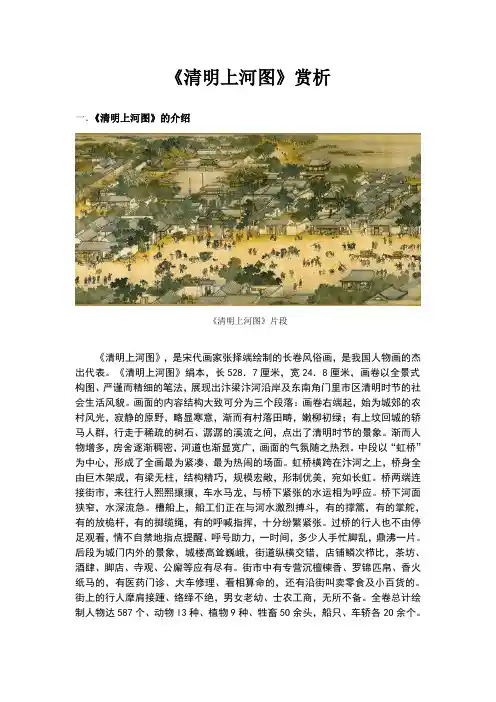

《清明上河图》赏析一.《清明上河图》的介绍《清明上河图》片段《清明上河图》,是宋代画家张择端绘制的长卷风俗画,是我国人物画的杰出代表。

《清明上河图》绢本,长528.7厘米,宽24.8厘米,画卷以全景式构图、严谨而精细的笔法,展现出汴梁汴河沿岸及东南角门里市区清明时节的社会生活风貌。

画面的内容结构大致可分为三个段落:画卷右端起,始为城郊的农村风光,寂静的原野,略显寒意,渐而有村落田畴,嫩柳初绿;有上坟回城的轿马人群,行走于稀疏的树石、潺潺的溪流之间,点出了清明时节的景象。

渐而人物增多,房舍逐渐稠密,河道也渐显宽广,画面的气氛随之热烈。

中段以“虹桥”为中心,形成了全画最为紧凑、最为热闹的场面。

虹桥横跨在汴河之上,桥身全由巨木架成,有梁无柱,结构精巧,规模宏敞,形制优美,宛如长虹。

桥两端连接街市,来往行人熙熙攘攘,车水马龙,与桥下紧张的水运相为呼应。

桥下河面狭窄,水深流急。

槽船上,船工们正在与河水激烈搏斗,有的撑篙,有的掌舵,有的放桅杆,有的掷缆绳,有的呼喊指挥,十分纷繁紧张。

过桥的行人也不由停足观看,情不自禁地指点提醒、呼号助力,一时间,多少人手忙脚乱,鼎沸一片。

后段为城门内外的景象,城楼高耸巍峨,街道纵横交错,店铺鳞次栉比,茶坊、酒肆、脚店、寺观、公廨等应有尽有。

街市中有专营沉檀楝香、罗锦匹帛、香火纸马的,有医药门诊、大车修理、看相算命的,还有沿街叫卖零食及小百货的。

街上的行人摩肩接踵、络绎不绝,男女老幼、士农工商,无所不备。

全卷总计绘制人物达587个、动物l3种、植物9种、牲畜5O余头,船只、车轿各2O余个。

二.对作者的介绍张择端(1085年—1145年),字正道。

汉族,琅邪东武(今山东诸城)人。

北宋著名画家。

他的风俗画《清明上河图》,是世界名画之一,也是他的代表作。

自幼好学,早年游学汴京(今河南开封),后习绘画。

宋徽宗时供职翰林图画院,专攻界画宫室,尤擅绘舟车、市肆、桥梁、街道、城郭。

后“以失位家居,卖画为生,写有《西湖争标图》、《清明上河图》”。

《清明上河图》是我国绘画作品中的一朵奇葩。

它之所以能在那么多的名画中脱颖而出,在笔者看来,是因为人们可以透过这幅画直观地看到北宋,观赏它就像真正去人文景区参观一般,这远比通过历史书上的文字来想象更加令人震撼。

诚然《清明上河图》有着精妙的构图,独特的透视,但真正让它有别于多数名画的就是它的叙事性。

图中的每一笔每一画,都仿佛在对观赏它的人讲述着那个时代的文化、风俗、特色等。

纵观整幅长卷,近现代的研究者们几乎不约而同地将其分成了三个部分:田园,汴河以及城区。

从整幅画的构成上来看,也确实如此。

下面笔者就以这样的顺序,走进这幅历史的长卷,沿着北宋东京汴梁———现今开封的古巷,沿着汴河边看边听,去探寻千年前的北宋国都风光。

一、田园打开这幅画,首先映入眼帘的便是北宋都城开封的城郊风光,也就是三个部分中田园这一部分。

在田间的小路上一前一后两个人赶着五头载满了货物的毛驴,他们的右手边是一座简陋的小桥,这一静一动的结合巧妙地把欣赏者的目光由城郊扯向了开封城内的方向。

走过小桥,就是一片平缓的土路,几户村民依水而居,在这里引人注目的并不是几间小屋,而是与小屋遥遥相看的柳树。

有人曾专门统计过,在《清明上河图》中有大约一百七十棵树,而其中绝大多数都是柳树。

而这些柳树也可以说是当时开封的一大特色。

种植柳树并不是因为宋人的审美需要,而是汴河需要它,城防需要它。

汴河可以说是当时整个都城的命脉,所以北宋时期对于汴河是十分重视的。

汴河泥沙淤积严重,水流不畅通,而解决这一问题的方案就是种植柳树,加固堤坝。

再顺着土路往前看,渐渐就来到了图中的“城乡接合部”。

“城乡接合部”向来都是很难管理的一个片区,在当时的开封自然也不例外。

在进入都城的第一个路口就正上演着一场闹剧:一只发了疯的牲畜在路口横冲直撞,最后干脆横在了一路扫墓人的面前。

为什么说是扫墓人呢,仔细观看那顶轿子,便可看出上面插满了柳枝。

当时的开封在清明时节有一个风俗叫做“杨柳杂花”,就是指用柳枝和各式各样的杂花,插满轿子的顶,将轿子遮映起来,再成群结队地去扫墓。

清明上河图赏析清明上河图是中国宋代著名画家张择端的作品之一,以其细腻的画风和生动的场景描绘,成为中国绘画史上的经典之作。

本文将对清明上河图进行深入的赏析,从不同的角度剖析其艺术魅力。

一、艺术背景与历史意义清明上河图创作于北宋哲宗时期,是一幅长卷绘画,长达5.28米,高0.24米,以水墨为主,细腻入微地描绘了当时汴京(现今河南省开封市)城市和百姓生活的繁华景象。

它不仅是一幅描绘城市风貌的画作,更是一幅反映社会风俗和历史变迁的镜子。

二、构图与细节清明上河图通过巧妙的构图和细腻的细节表现,将汴京繁华的市井风情与日常生活展现得淋漓尽致。

画面分为三个主要区域,上部为街道和建筑物,中部为运河和船只,下部为人物和日常生活场景。

画家运用透视法将不同的景物有机地融合在一起,增强了整幅画的立体感。

三、社会风貌描绘清明上河图以丰富的细节展示了宋代农村和城市的社会风貌。

画中的人物各具特色,有儒生书生、百姓农民、商贩艺人等,展示了不同社会阶层的生活场景。

通过这些细节,我们可以窥见宋代社会的面貌,了解当时的人们的衣食住行、娱乐方式等。

四、历史变迁与人文关怀清明上河图在绘制过程中,展现了汴京城市的繁荣和热闹,却也隐含了历史变迁的痕迹和对人文关怀的表达。

画中描绘了街道繁忙的市井,人们的生活琐事以及城市建筑,但也展示了一些社会问题,如丧葬活动、贫穷者乞讨等。

这些细节揭示了时代变迁和社会问题,引发观者的思考。

五、艺术价值与影响清明上河图在艺术上展示了中国传统绘画的优秀技法,细致入微的绘画风格受到了广泛的赞赏。

它不仅是一幅具有观赏价值的艺术作品,更是一幅独特的历史和文化载体。

清明上河图不仅对后世绘画的发展产生了重要影响,还成为研究宋代社会史和城市文化的重要参考。

六、结语清明上河图以其独特的艺术魅力和历史价值,成为中国绘画史上的经典之作。

通过对细节的描绘和社会风貌的展示,它展现了宋代城市景象和人们的生活场景。

它不仅是一幅美丽的艺术品,更是一幅带有社会和历史意义的作品,通过它我们可以窥见宋代社会风貌和历史变迁。

清明上河图赏析《清明上河图》是北宋画家张择端所作之卷。

是中国古代绘画的代表作之一,也是珍贵的历史文献和艺术宝库。

本篇文章将从多个角度对《清明上河图》进行赏析。

一、历史背景《清明上河图》描绘的是五代十国时期(公元907年~ 960年)的北宋首府开封城景象,被冠以“宋都万象”的名号。

银钱纸币、豆腐、花生、笔墨纸张、书籍、南北货物起重机、鸟笼车轮、欧阳修和党项使者的轿子等丰富的细节展现出当时社会经济、文化、风俗的生动形象,反映了开封城市中各个气氛浓郁的地区的人们的生活状态。

二、画面构成与细节描绘《清明上河图》总共长度超过五米,分为十二幅,其中水域部分为横幅,陆地部分为竖幅。

整幅画通过明暗对比和虚实勾勒来表现景物深远感、质感和明暗层次的感觉,用线条来刻画人物和物件,使整体画面显得非常细腻、细致。

整幅画画面丰富,吸引观众的视线,每张图都可以看作是一副独立的小画,又和整幅画融为一体。

在构图方面,《清明上河图》可谓繁而不杂,其灵魂之一便是“重重旋转”,或透过弯曲的街道,或以扁平的角度呈现,通过对城市环境的精心描绘,深度再现了开封城市的实景,展示了宋代城市的繁华。

三、文化价值《清明上河图》作为中国传统文化的珍宝,具有极高的历史、文化和艺术价值。

首先,在历史方面,《清明上河图》反映了北宋时期城市社会中人们的生活状态和生活方式,真实地展现了当时开封城市的面貌,具有极高的历史记录价值和文献学价值。

同时,《清明上河图》也是中国民间艺术中的杰出代表,展现了中国传统文化的深厚底蕴,是中华文化的瑰宝之一。

其次,在艺术方面,《清明上河图》被认为是中国绘画史上的一块无价之宝。

它展示了唐宋绘画技法和风格,融合了意境、文化以及时代特色的完美结合,使它成为了中国绘画艺术的经典之作。

最后,在教育方面,《清明上河图》蕴藏着极为丰富的文化内涵,立足于历史、传统、人生等多个层面,据此引导人们感悟当下,追求卓越。

它能够启发人们对历史文化的研究与探究,并增强人们对祖国文化的自豪感。

张择端《清明上河图》赏析《清明上河图》是北宋现实主义的风俗画作品,在中国美术史上的价值和历史地位极高,是“中国十大传世名画之一”。

作品长528.7厘米,宽24.8厘米,绢本,设色,现藏北京故宫博物院;其作者为张择端,也是作者存世仅见的一幅精品。

该作以长卷的作品形式,生动的向世人展示了当时城市生活的面貌。

画家张择端,年轻时曾游学于汀京,对这里的风土人情深有所知,再说他习画后,又嗜作舟车、市桥和城廓之属,所以画中的人和物虽为数繁多,仍披他描写得意态生动,毫发无憾,不愧为希世珍品。

张择端,字正道,东武人。

早年游学汴京,后习绘画,宋徽宗时期供职翰林图画院。

专工中国画中以界笔、直尺划线的技法,用以表现宫室、楼台、屋宇等题材;尤擅绘舟车、市肆、桥梁、街道、城郭。

他的画自成一家,其画作,大都散佚,只有《清明上河图》完好地保存下来了。

北宋以前,中国的人物画主要是以宗教和贵族生活为题材。

张择端虽然是在翰林图画院供职,创作的作品都称为“院体画”或“院画”,但他却把自己的画笔伸向社会各阶层人民的生活之中,创作出描写城乡生活的社会风俗画。

《清明上河图》画了大量各式各样的人物。

而且,张择端对每个人物的动作和神情,都刻画得非常逼真生动。

这充分说明,张择端生活的积累非常丰厚,创作的技巧非常娴熟。

《清明上河图》规模宏大,结构严谨,作品在构图上,采用散点透视,疏密有致,重节奏感和韵律的变化,将繁杂的景物纳入统一的画面,笔墨章法巧妙之极。

从总体来看,它可划分为郊野、汴河和街市三大段。

首段描写城郊农村清明时节的田野景色:疏林薄雾掩映着农舍酒家,阡陌纵横,田亩井然,农民正耕作于田问;几匹驮炭的毛驴缓行于绿荫深处;村头大道上,一队人员肩挑背负,护拥着一骑马者和一乘轿者,轿顶上还插满了杨柳杂花,似名门豪富踏青扫墓归来,正匆匆地向城内进发。

通过环境和人物的点染,对时间、地点和习俗,作了简明的交代,为全图展开了序幕。

中段以拱桥为中心,描绘了汴河两岸繁华而又闲适的景象。

清明上河图赏析清明上河图,又称《清明上河图卷》,是北宋画家张择端的杰作,被誉为中国文化经典之一。

这幅画长约5.28米、高近25厘米,以中国古代的都城开封为背景,描绘了一幅繁华热闹的都市景象。

通过对细节的刻画和生动的人物描绘,展现了北宋时期城市繁荣和社会生活的方方面面。

本文将对清明上河图进行详细的赏析。

画面概览清明上河图采用了横轴卷的形式,分为上、中、下三部分。

上部主要描绘了繁忙的城市街道,中部展示了繁荣的市集和各种生活场景,下部则刻画了农田和郊外的景象。

整个画面卷轴式地展示了宋代京都的繁华景象,给人一种宏大而立体的感觉。

细节描写清明上河图以其精细的细节描写而出名。

画中人物众多,通过各种场景和活动展现了宋代城市的多样性和繁荣。

从行走的牛羊,到摆摊贩卖的商人,再到江边的娱乐和各种社交活动,都生动地展示了那个时代人们的日常生活。

此外,画中还描绘了各种建筑物、船只和桥梁,展示了中国古代城市的独特景貌。

色彩运用清明上河图运用了大量的色彩,通过变化丰富的色彩表现了画面的层次感和细节。

画中运用了多种明亮的色彩,比如红、黄、绿等,使得整个画面鲜艳夺目,给人以视觉上的冲击。

同时,色彩的运用也帮助区分不同人物和建筑,使得画面更加生动。

透视与构图清明上河图在构图上运用了透视法,使得画面更具立体感。

画中的建筑物和桥梁以透视的方式描绘,使得观看者可以感受到远处和近处的差异。

此外,画中的人物、船只和动物也通过不同的大小和位置来表现远近,增强了画面的逼真感。

主题和寓意清明上河图虽然是一幅描绘城市景象的画作,但是其中包含了丰富的社会寓意。

画中所展现的繁荣景象和繁忙的市井生活,体现了当时的社会经济状况和人们的生活状态。

这幅画也可以被解读为对社会阶层和城市发展的评论,揭示了当时城市中不同阶层人群的差异与联系。

结语通过对清明上河图的赏析,我们可以更好地了解宋代城市的繁荣和社会生活的方方面面。

这幅画不仅是一幅艺术杰作,也是一部记录历史和社会的珍贵资料。

《清明上河图》鉴别与赏析

目前网上流传最广的《清明上河图》有两个版本:一个是宋代张择端的《清明上河图》,一个是明代仇英版的《清明上河图》。

张择端的《清明上河图》现收藏于北京故宫博物院,仇英的《清明上河图》现收藏于台湾故宫博物院。

不少网友老是把二者混为一谈。

故发此小贴。

由于本人只学过建筑,故而后面的内容,多是从建筑的角度看问题,难免有失偏颇,故请各位见谅!

《清明上河图》的作者是宋代画家张择端。

张择端是山东人,早年在汴京(今河南开封)学习绘画,后为北宋画院画师。

虽然有关他的记载很少,但这幅了不起的作品,使后人永远地记住了他。

《清明上河图》是一幅绢本设色长卷,高24 8厘米,长528厘米。

图中描绘的是北宋都城汴京在清明时节的繁华热闹的景象。

清明上河是当时的民间风俗,如像今天的节日集会,人们藉以参加商贸活动。

全图规模宏大,结构严谨,大致分为三个段落:第一段是市郊景画,第二段是汴河,第三段是城内街市。

先是汴京郊外的景象。

农民在田里耕作,有钱人扫墓归来。

路上,驮队、挑夫、骑马坐轿的人物正匆匆进城。

接下去是最精彩的部分——汴河。

汴河上的拱桥如一道彩虹,桥上行人如潮,熙熙攘攘,磨肩擦踵,桥下舟楫相竞相争。

许多细小情节刻划得极有情趣。

如桥头一匹惊马造成险情,毛驴被惊吓,好奇的人在围观。

接着又描绘汴京的街市。

汴京作为当时政治、经济、文化的中心,城中官府衙门、民居宅院、作坊店铺、茶肆酒楼,屋宇错落,林林总总,街上车水马龙,九流三教,应有尽有,百业兴隆,热闹非凡。

画面又展开一幅从容的景象,有张有驰,形成有趣的对比和节奏感。

画家通过对汴京城内建筑、商贸、交通、运输几个方面的描绘,再现了北宋都城的繁华和发达。

《清明上河图》中画有五百五十余人,各种牲畜六十多匹,木船二十多只,房屋楼阁三十多栋,推车乘轿也有二十多件。

如此丰富多彩的内容,为历代古画中所罕见。

可贵的是,画中每个人物、景象、细节,都安排得合情合理,疏密、繁简、动静、聚散等画面关系,处理得恰到好处,达到繁而不杂,多而不乱。

充分表现了画家对社会生活的深刻洞察力和高度的艺术修养和表现能力。

《清明上河图》既是一件伟大的现实主义绘画艺术珍品,同时,也为我们提供了北宋大都市的商业、手工业、民俗、建筑,交通工具等丰富的形象资料,因此,它还具有历史文献的价值。

这两个版本历来众说纷纭,由于仇英版的《清明上河图》图面亮丽,人物众多,色彩精美,画幅较大。

许多年来,被人们认为是《清明上河图》的原版,即被许多人认为是张择端原版的《清明上河图》。

然而经过专家多年的考证,认定现藏于北京故宫博物院的《清明上河图》才是张择端的原版作品。

要了解《清明上河图》,首先要了解《清明上河图》所描绘的当时的北宋京城汴梁城的发展概况。

地处江南和洛阳之间水陆要冲的汴州,唐时逐渐成为繁

华的商业都会,又是汴州治所和宣武军节度使驻地。

五代时,后梁、后汉、后晋、后周都建都于此,商业更加繁荣。

后周世宗显德二年,在原汴州城四周向外扩大数里,征发开封府和附近数州民工10余万人,加筑外城。

并将旧城街道拓宽。

赵匡胤以兵变估得后周政权建立宋朝后,仍利用后周的汴梁建都。

宋神宗间重修外城,加筑瓮城和敌楼。

宋东京由原州治扩建,宫城规模很小,面积只有唐长安宫城的1/10,罗城面积也仅长安的1/2。

东京城建筑密度很大,土地利用率高,防火问题也特别突出,北宋时就设立了专门的消防队和了望台,街道也不象长安那样砥直,反映出改建旧城的特色。

宫城前御道很宽,两旁有御廊,街面用木栅栏分隔为三股道,中间一股为皇帝专用御道。

由于商业发达,城中到处临街设店,酒楼、饭店、浴室、医铺布满各处,尤其州桥大街与相国寺一带以及东出旧曹门外和城东北旧封丘门内外最为繁华,夜市兴旺,通宵达旦。

经过专家多番考证,认定现藏于北京故宫博物院的《清明上河图》才是张择端的原版作品。

从建筑的角度来看,主要有以下几方面的原因:1、虹桥;2、城墙与城门;3、城楼屋顶形式;4、桥头华表等。

东京汴梁城内有五丈河、金水河、汴河、蔡河穿城而过,其中汴河是远通江南的漕运渠道,为全城重要水源,其中汴河亦为京城漕运之重要枢纽,江淮乃到江渐的货物经过水路运至京城,张择端的《清明上河图》中描绘了汴河中运输繁忙的景象。

传统的里坊制在这里已被彻底废除,代之而起的是到处布满繁华街市的不夜城,这是中国城市发展史上的一大进步。

东京的桥梁以东水门7里外汴河的虹桥最为突出,是用木材作成的拱形桥身,桥下无柱,有利于舟船通行,《清明上河图》中即绘有此桥。

表现了宋代木工在结构技术上的创造。

大家注意上面地图中的东水门位置。

当时汴梁城的繁华地段主要在城的东南角。

张择端的《清明上河图》中描绘的虹桥:(大家可以清晰地看到虹桥桥身下相互穿插的木梁,用以支撑桥面的荷载。

注意:木桥的桥面是非常薄的。

木梁相互穿插形成结构承载体系后,在木梁上铺上木板即形成桥面。

)这种桥是用木材作成的拱形桥身,桥下无柱,有利于舟船通行,表现了宋代木工在结构技术上的创造。

再看一下拱桥的构造:

我们可以清楚地看到此桥为石材结构,桥身下可清晰看到由石材形成的拱形桥身。

并不是说石材不可以造桥哈,咱们的祖先所造的赵州桥世界闻名。

问题是这里所绘的石桥,其形式却是表达为木结构形成,即桥身相当的单薄。

如此大跨的石桥,却采用如此小的弧度,其承载能力是很差的,不可能承担的了大量的人员和货物的通行。

这与李春的赵州桥(通行大荷载:大跨、小坡度)和一般古典园林里的小石桥(通行游人:小跨、大坡度)的结构体系是完全不同的。

先说城墙:我们现在一般在风景点看到的古代城墙多为明代遗留下来的,我国古代城墙也是从明代开始在城墙外全面包砖的,其内部依然为夯土墙。

如现在保存较好的南京城城墙、西安城城墙、山西平遥城墙、安徽寿县城墙、辽宁兴城城墙、山海关、嘉峪关等。