清明上河图_美术鉴赏.

- 格式:doc

- 大小:191.00 KB

- 文档页数:2

《清明上河图》赏析班级学号:082114214姓名:张威指导老师:任静莉身为设计艺术专业的学生,在学过美术之后,就会对美术产生些有别于其他专业学生的认识,现在又经过美术鉴赏这门课的学习,我对美术的了解又更近了一步。

老师在这门课程中讲到很多美术门类,而我唯独对中国绘画情有独钟,因此决定对《清明上河图》这一历史名画进行鉴赏分析。

中国历史进入宋代,结束了五代十国连年的征战局面,社会逐步走向稳定,农业经济也得到了发展。

农业的发展也带动了商业和手工业的空前繁荣,形成了新兴的市民阶层,于是表现市民生活题材的文、艺作品也应运而生,社会生活画也因为手工业、商业的发展、城市规模的扩展和经济的繁荣持续的发展,一部分画家逐渐走出画室,融入现实生活。

随后就出现了一种取材于市民生活的“风俗画”,主要反映当时身处下层人们的社会生活状态,如商人、小手工业者,还有妇女和儿童,这些普通的人物形象不断的出现在画家的笔端,也提高了他们的艺术兴趣,成为他们乐于表现的题材和重点描绘的对象,由于对生活实际体验的增强,所以在表现上得心应手,真实生动,这在以往的人物画作品中是很少见的。

尤其是宋徽宗时期建立了翰林图画院,把五代时期散落的各地著名的画家逐渐集中起来,形成了庞大的画家阵容,有一套完整的绘画制度和适合统治者趣味的艺术风格。

这更有利促进了宋代绘画的发展,乃至于达到鼎盛时期。

北宋晚期张择端画的《清明上河图》,可谓是“风俗画”的宏篇巨制,它就象一部纪实片,向观者详细真实地讲述了北宋时期都城汴京的时代风貌,该作品内容复杂,场景开阔,人物众多,是一幅不可多得的艺术珍品,也是一幅最具传奇色彩的绘画作品,还是历朝历代被临摹最多的一幅作品,如明代画家仇英曾仿画过。

该画堪称中国美术史上的稀世神品,是历朝历代皇宫贵族争相收藏的珍品张择端,东武(今山东诸城)人,生卒年月不详,北宋晚期著名画家,主要活动在宋徽宗时代。

史书上说,他自幼好学,曾游学于京师,后因画艺出众,才华横溢,被宋徽宗赵佶召进翰林图画院,亲自命题让张择端绘画北宋京都的繁华盛景。

浅析《清明上河图》的艺术成就宋代是中国绘画发展的一个历史高峰,下层生活的普通人群成为了市井生活的风俗画描绘对象,这一时期的艺术杰作则是张择端的《清明上河图》,将北宋都城汴京的繁华景象以叙事的手法及长卷的方式呈现给观者。

复杂精湛的内容和技巧,在社会价值及艺术价值上都有着极其重要的意义,用“前无古人,后无来者”来形容一点也不为过。

标签:风俗画;艺术风格;美术鉴赏;清明上河图;张择端北宋画家张择端唯一保存下来的清明上河图是故宫博物院。

此画高25厘米半,长525厘米。

它描绘了清明节时期汴京的繁荣景象,反映了汴京当时的繁荣景象,同时也反映了北宋城市的经济状况。

一、超越传统题材皇帝、神仙、诸佛、贵妇的日常生活是传统人物类型画中常见的题材,而张择端则是从现实生活中,尤其是下层社会中,选择真实的人物,这是画家深刻的人生经历和关怀的结果。

感受寻常百姓的普通生活,了解百姓安居乐业的生活状态。

平凡小事也能登上大雅之堂。

这无疑有着划时代意义的重大突破,在画面中对市、农、工、商、僧、道、仆、官吏妇孺、车夫、船夫等各阶层的人物面貌进行表现。

人数约550人,单从人数上就足以同四大名著媲美。

聚散是合情合理的,密度与细度的排列才是真正的生命奇观。

二、人物刻画神形兼备整个画面的核心是人物的表演。

在生活的背景下,画家巧妙地将不同阶层的人物组合在一起。

整幅画将不同的人物形象表现得淋漓尽致,数百人在不同的行业、年龄和性格活动上是不一样的。

例如,红桥上的人群面部表情各不相同,但他们生动活泼,跳舞、观看、焦虑、呐喊和欢呼。

桥下来来往往的船只更是热闹非凡,一条大船正从激流中通过桥洞,船夫们姿态各不相同,有的在船舷用力撑篙,有的则放倒桅杆,有人试图用杆抵住桥洞,还有的从桥上向下抛绳索。

以防止过桥洞时发生意外碰撞对方,桥上的观者也神情紧张,从多维度描绘参与这场搏斗及热心关注的人们,人物的刻画神形兼备,我们通过画面仿佛听到了船工的喧闹声、呼喊声。

三、高度的艺术真实性这部作品是一部伟大的现实主义杰作,社会历史是真实的画面,其价值是不可估量的。

大一下学期,我们开设了美术鉴赏这门课程,通过这门课程的学习,我发现美术是一种富有内涵,表现形式多样,意义深刻而悠远的艺术形式。

课堂上老师耐心的教导和欢快的气氛,让我有了很大的收获和体会:如何真正的去欣赏一幅画?怎样感觉到这幅画所真正表达的内涵?如何体会出画家作画时的心情?跟着老师思路的见解,我不仅领略到了大作的美还领悟到了生活中处处充满了美。

要谈美术鉴赏,首先我们要知道何为美术鉴赏,美术鉴赏就是人们运用自己的视觉感知与已有的生活经验、审美知识等对美术作品进行感受、体验、联想、分析、判断的欣赏与鉴别的过程。

鉴,就是要要明白作品的作者、年代和背景、门类、语言形式和内容;赏,就是要把获得的感受和个人的经验相结合进行审美判断和评价,鉴是手段,赏是目的。

经过这一段时间课程的学习,下面我将从一幅中国风俗画作品——《清明上河图》,就以自己所了解到的进行一些浅显的赏析。

中国历史进入宋代,结束了五代十国连年的征战局面,社会逐步走向稳定,农业经济也得到了发展。

农业发展的同时也带动了商业和手工业的空前繁荣,形成了新兴的市民阶层,于是表现市民生活题材的文艺作品也随之应运而生,中国一部分画家因此也逐渐走出画室,融入现实生活。

随后就出现了一种取材于市民生活的风俗画,风俗画主要反映当代身处下层人们的社会生活状态,尤其是宋徽宗时期建立了翰林图画院,把五代时期散落的各地著名的画家逐渐集中起来,形成了庞大的画家阵容,这就有了一套完整的绘画制度和适合统治者趣味的艺术风格,同时这也更有利的促进了宋代绘画的发展,乃至于达到鼎盛时期。

尤以北宋晚期张择端画的《清明上河图》,可谓是风俗画的宏篇巨制,它像一部纪实片,向观者详细真实地讲述了北宋时期都城汴京的时代风貌。

该作品内容复杂,场景开阔,人物众多,是一幅最具传奇色彩的绘画作品,堪称中国美术史上稀世神品!张择端,东武(今山东诸城)人,生卒年月不详,北宋晚期著名画家,主要活动在宋徽宗时代。

史书上说,他自幼好学,曾游学于京师,后因画艺出众,才华横溢,后被宋徽宗赵佶召进翰林图画院,专工中国画中以界笔、直尺划线的技法,用以表现宫室、楼台、屋宇等题材,尤擅绘舟车、市肆、桥梁、街道、城郭,他的画自成一家,别具一格。

《清明上河图鉴赏》摘要:每一幅画的背后都有存在一个故事,都有其依托的社会时代背景,而不是简单的由主观意象所决定的,而它的出现往往同当时社会情况有关!一幅画不仅仅只是表面上看上去的那么简单,而我们应该从画中感知当时社会状况,同时也是是考察历史的一种重要的参考文献。

通过欣赏一幅画,感受当时的百姓生活的环境!人生如画,画如人生,一幅画一种人生!鉴赏作品也是一种乐趣,从中体会生活的五味杂陈。

个人选取了《清明上河图》这幅画来进行赏析!关键词:《清明上河图》宋代张择端背景内容艺术特点形式历史意义正文:一幅画的价值不仅仅是他的艺术特点美,简单的内容美,还包括历史意义之美。

《清明上河图》是一幅历史的真实写照,从画中反应了当时的商品经济交易繁华和社会各阶层人民的生活状况真实写照,社会经济繁荣昌盛。

车水马龙,描绘出了一种当时商品经济发展非常好的一种状态,很有历史参考价值!从作品的作者开始赏析:张择端自幼好学,早年游学汴京(今河南开封),后习绘画。

宋徽宗时供职翰林图画院,专工界画宫室,尤擅绘舟车、市肆、桥梁、街道、城郭。

后“以失位家居,卖画为生,写有《西湖争标图》、《清明上河图》”。

他是北宋末年杰出的现实画家,其作品大都失传,存世《清明上河图》、《金明池争标图》,为我国古代的艺术珍品。

《清明上河图》作品现存北京故宫博物院。

另外,天津艺术博物馆藏有署名“张择端”的小幅《西湖争标图》,系委托之作,该作品已经转到天津博物馆。

《清明上河图》尚存,是《东京梦华录》、《圣畿赋》、《汴都赋》等著作的最佳图解,具有极大的考史价值,不只继承发展了久已经失传的中国古代风俗画,尤其继承了北宋前期历史风俗画的优良传统。

从作品的背景赏析:《清明上河图》本是进献给宋徽宗的贡品,宋徽宗酷爱艺术,在位时将画家的地位提到在中国历史上最高的位置,成立翰林书画院,即当时的宫廷画院。

以画作为科举升官的一种考试方法,每年以诗词做题目曾刺激出许多新的创意佳话。

由《清明上河图》谈美术鉴赏的意义一、对中国画的认识首先我想说对于我们建筑学来说,对国画的认识是更有裨益的。

各类的中国画首先给人一种意境美和音乐美,在使人在了解画的同时,也得到审美能力的锻炼。

在着我就谈一下自己对中国画的认识,我觉得了解中国画首先应该了解中国画的产生,发展及其内在精神。

山水画萌芽于晋朝,顾凯之在《魏晋胜流画赞》中第一句就是“凡画,人最难,次山水,次狗马”山水画已成为一个主要表现题材,我觉得人对人自己认识太深才觉得每幅画人的言态表现得不尽人意,山水可夸大其气势表达出其意境即可,狗马只须表达出其形而已从顾凯之仅有的山水画《洛神赋图》中可以窥见当时山水画初期形态的端倪,基本上如唐代张彦远在《历代名画记》中的所记载的样子,传本〈洛神赋图〉中的山水部分,确实如其所言“群峰之势,若细饰犀拮”,或“水不容泛,人大于山”无论是山水还是树石,都表现为高度的概括化,比如树的表现,银杏树仅象征性地以三五片银杏叶概括,树枝的“列植之状”也是“若神臂布指,离现实生活中真实的印行树有很大距离,正如前边所论“凡画,人最难,次山水,次狗马”。

山石仅以“高古游丝”线条勾勒,而没有皴法,但我认为,水法和云法的表现是极为纯熟的,水云的流态动势相当完美,由此可见,山水画的表现在当时已达到的艺术水准只是没有后来的布局合理罢了。

初期的山水画往往是人物活动的背景,配景,即使独立为一个专门画种也是需要一个发展过程的,山水画初期的这种形态是不足为奇的,虽然我们现在已不能得睹六朝时期的山水画作品而且见于史料的早期山水画家也不是很多,顾凯之,宗炳,王微等人关于山水画论的发展为当世山水画的发展和成熟作了理论上的准备历隋唐,五代诸朝,山水画渐盛。

他们可谓山水画的先驱,六朝时期是中国山水画的真正起点,虽说是中国历史上政治最黑暗的时期,却导致了美学上的最灿烂,我认为这应该归功于当时不忍心目睹石灰的琴棋书画的隐士,且当时类似于陶哦渊明,谢灵运的隐逸思想普遍流行,此时人们对自然美有了更深的认识更促进中国山水画的发展,谢灵运《山居赋》中所记载的始宁山就是典型的例证,他的山水诗开拓了山水诗写实的审美之路,王维的“诗中有画,画中有诗”也正说明了中国山水画的发展也益于诗的发展和衍生。

清明上河图赏析500字

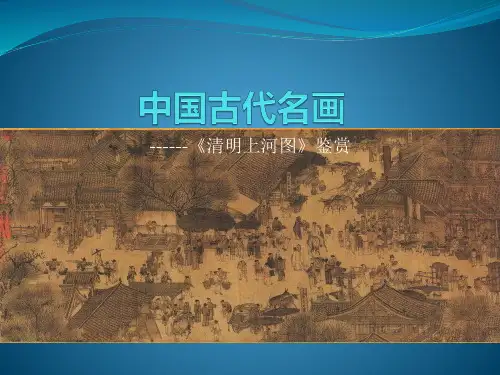

《清明上河图》是北宋画家张择端创作的一幅卷轴,被誉为中国古代绘画史上的杰作,展现了北宋都城汴京繁华的城市景象和人民生活的丰富细节,具有极高的艺术价值和历史文化意义。

这幅画的主题是清明时节,描绘了一幅繁忙的市井图景。

整幅画面长达5.28米,宽约24.8厘米,以河为背景,分为左中右三部分。

从画面的左侧开始,可以看到一座高大的桥梁,桥上车水马龙,行人络绎不绝。

桥头的旗帜高高飘扬,表现了都市繁荣景象。

在桥下河水中,有各种不同类型的船只穿行其中,有载着货物的运船,有供人们起居的居民船。

可以看到一些人在船上嬉戏,一些人在岸边洗涤衣物。

这些细腻的画面描绘了当时城市的生活场景和百姓的繁忙生活。

画面的中部是一片繁华的市场,有摊贩在街头叫卖,有人们熙熙攘攘地购物和交流。

人物造型栩栩如生,每个人脸部特征和姿态都非常细腻,给人一种身临其境的感觉。

画面中还有一座庙宇,表现了宗教信仰在民生中的重要地位。

整幅画的细节描绘非常丰富,不仅有具体的人物、建筑和物品,还有各种各样的动物,如牛、马、鸭子等。

这些生动细腻的描绘,使得观者可以感受到北宋都城的繁荣和充满生机的氛围。

《清明上河图》以其丰富的内容和精湛的绘画技巧,展现了北宋时期繁忙都市的真实面貌。

它不仅是一幅重要的艺术品,更是一部珍贵的历史文献,带给我们对古代社会生活的深入了解和思考。

这幅画作具有极高的艺术鉴赏价值,也是我们了解和研究中国古代社会的重要参考之一。

清明上河图赏析清明上河图是中国宋代著名绘画作品,是北宋画家张择端的代表作之一。

该画以京城(今北京)周边的东京(今河南开封)为背景,描绘了一个繁华热闹的市井场景。

画面中融入了丰富的细节描绘和人物刻画,通过细腻的筆觸和独特的构图手法,展现了当时的社会生活场景,成为研究宋代都市文化的宝贵文献。

首先,清明上河图描绘了当时东京城繁荣的商业活动。

画面中,可以看到人们忙碌地穿梭于街道之间,店铺林立,商家们摆摊贩卖各种商品,场面热闹非凡。

街道两旁是连绵不绝的店铺,五间茶馆、七户店铺、十八阁楼,都展示了当时城市经济的繁荣景象。

其次,画面中的人物形象刻画十分精细。

张择端通过小人物的形象表达了社会底层以及城市民俗的方方面面。

画面中的官员、百姓、商贩、儿童、老人等各种社会群体栩栩如生地展示在观者面前。

画家采用细致入微的描绘手法,使得每一个人物都有着鲜明的形象特点,栩栩如生地展现了宋代城市居民的生活状况。

再次,画面的绘画风格独特。

清明上河图采用了“河图”和“洛图”的组合构图方式,通过透视手法将各处景物融为一体。

画家以天空中对称的云彩为背景,使得整个画面具有了宏大的气势。

细节方面,画家对建筑物、人物服饰、道路等细节进行了精心描绘,形成了层次丰富、细腻入微的效果。

总结一下,清明上河图通过细腻的绘画手法和独特的构图风格,描绘了东京城的繁华景象和当时社会生活的方方面面。

作为宋代城市文化的重要记录,清明上河图成为了研究宋代社会、经济、艺术等诸多领域的重要素材。

这幅画作不仅具有艺术欣赏和历史研究的价值,更是对后世绘画和城市文化发展产生了深远的影响。

《清明上河图》艺术赏析【摘要】《清明上河图》这一不朽杰作,无论从绘画艺术还是从历史角度来看,都具有很高的价值。

原作曾为北宋宣和内府收藏,现藏北京故宫博物院,堪称国之瑰宝,本文将从以下几个方面对《清明上河图》进行赏析。

【关键词】《清明上河图》;绘画;历史《清明上河图》绢本,长528.7 厘米,宽24.8 厘米,是北宋画家张择端的作品,它被誉为中国十大传世名画之一。

《清明上河图》以全景式构图,严谨而精细的笔法描绘了北宋时期都城汴京的繁荣景象和社会生活风貌,是汴京当年繁荣的见证,也是北宋城市经济情况的写照。

《清明上河图》有极高的历史研究价值,它真实的记录了北宋汴京的风土人情,在作品中描绘了八百一十五人,各种牲畜六十多匹,木船二十多只,房屋楼阁三十多栋,推车乘轿也有二十多件。

对研究当时的经济、建筑、服装、商业等各个方面都具有极高的史料价值。

笔者将从以下几个方面对《清明上河图》进行赏析。

一、时代的缩影《清明上河图》无论就其本身的艺术价值,还是它所描绘的包罗万象的内容,都代表了那个时代的水准,是那个时代的缩影。

宋代,尤其是北宋,是一个物质文化和精神文化空前发展的历史时期。

宋代城市经济、文化的发展,为当时的绘画艺术开拓了新的创作领域,丰富的市井生活内容成为画家们描绘的新题材。

于是,一支以善画市井居民日常生活,融人物、山水、花鸟于一体的市肆风俗画队伍应运而生,在这支创作队伍中,有北宋著名画家燕文贵、高元亨、王居正、叶仁和南宋著名画家萧照、刘松年、苏汉臣、李嵩、朱锐等,以及一大批佚名的民间画工。

当然,其中最有影响力、最具代表性的画家是张择端,而作品是《清明上河图》。

市肆风俗画反映了当时城市的社会面貌,适应了当时商品经济发展的需要,迎合了新兴市民阶层的审美趣味,因而受到群众欢迎,也逐步得到宫廷统治者的认可和赏识。

我国绘画艺术到了唐代,无论人物、山水、花鸟,都具有了相当高的水平,但表现人物画的题材大都以宗教、皇室、贵族、士大夫、仕女为主,很少反映劳苦大众和社会活动场面。

美术鉴赏论文——《清明上河图》目录摘要 (3)正文 (3)一、分三段赏析全图 (3)(一)首段,汴京郊野的春光 (3)(二)中段,繁忙的汴河码头 (3)(三)后段,热闹的市区街道 (3)二、艺术特色 (4)三、画中之景 (4)四、不完整之说 (5)五、参考文献 (6)摘要《清明上河图》乃中国十大传世名画之一,它是北宋风俗画作品,该画卷是北宋画家张择端存世的仅见的一幅精品,全图可分为三个段落,展开图,首先看到的是汴京郊外的景物。

中段主要描绘的是上土桥及大汴河两岸的繁忙景象。

后段则描绘了汴京市区的街景。

人物大不足3厘米,小者如豆粒,仔细品察,个个形神毕备,毫纤俱现,极富情趣。

该画内容丰富,结构严谨,繁而不乱,长而不冗,段落分明,在技法上,大手笔与精细的手笔相结合,善于选择那些既具有形象性和富于诗情画意,又具本质特征的事物、场面及情节加以表现。

写了北宋都城东京市民的生活状况和汴河上店铺林立、市民熙来攘往的热闹场面,描绘了运载东南粮米财货的漕船通过汴河桥涵紧张繁忙的景象。

关键词:三段,特色,画中之景,不完整一、分三段赏析全图《清明上河图》以精致的工笔记录了北宋末叶、徽宗时代首都汴京(今河南开封)郊区和城内汴河两岸的建筑和民生。

该图描绘了清明时节,北宋京城汴梁以及汴河两岸的繁华景象和自然风光。

作品以长卷形式,采用散点透视的构图法,将繁杂的景物纳入统一而富于变化的画面中,画中人物1000多,衣着不同,神情各异,其间穿插各种活动,注重戏剧性,构图疏密有致,注重节奏感和韵律的变化,笔墨章法都很巧妙。

全图分为三个段落。

(一)首段,汴京郊野的春光在疏林薄雾中,掩映着几家茅舍、草桥、流水、老树和扁舟。

两个脚夫赶着五匹驮炭的毛驴,向城市走来。

一片柳林,枝头刚刚泛出嫩绿,使人感到虽是春寒料峭,却已大地回春。

路上一顶轿子,内坐一位妇人。

轿顶装饰着杨柳杂花,轿后跟随着骑马的、挑担的,从京郊踏青扫墓归来。

环境和人物的描写,点出了清明时节的特定时间和风俗,为全画展开了序幕。

《清明上河图》之美术鉴赏宋代张择端的《清明上河图》从美术鉴赏的角度去看这幅画,它以简单的线条勾勒出了形形色色的人物、房子等生活中常见的场景,难能可贵的是,这些不丰富的线条却表达出了人物的丰富的情感。

同时往来衣着不同,神情各异,栩栩如生,其间还穿插各种活动,注重情节,构图疏密有致,富有节奏感和韵律的变化,笔墨章法都很巧妙,颇见功底。

特别是在集市上一段画作,画出了北宋时代的建筑、人物穿着同时又有趣味不同的人物表情的显示共同描绘了一幅当时栩栩如生的集市场景。

《清明上河图》全图可分为三个段落,展开图,首先看到的是汴京郊外的景物。

中段主要描绘的是上土桥及大汴河两岸的繁忙景象。

后段则描绘了汴京市区的街景。

人物大不足3厘米,小者如豆粒,仔细品察,个个形神毕备,毫纤俱现,极富情趣。

在首段, 主要以汴京郊野的春光,描绘出了农家住所茅舍的所在,同时还有小桥流水以及老树和扁舟,在进城的小道上,画下了赶脚的路人以及坐轿的贵妇人,形色各异,在一片柳林的描绘中,还画下了枝头刚刚泛现的绿色。

在路上不同的人有着不同的心态,赶脚的低头往城中去,因为驮着的是货物 ,而妇人却欣赏着路边的春色,刚刚扫墓归来。

环境和人物的描写,点出了清明时节的特定时间和风俗,为全画展开了序幕。

在中段,在这个商业交通要道上,看到了云集的粮船,在茶馆休息的路人,在餐馆吃饭的游人,也听到了算命的云游仙人在为某家官人在叙述着他家的祖坟是多么的好,当然还有繁忙的王家纸马店,许许多多的人在购买着扫墓祭品。

而在河道上,船只往来, 首尾相接,显示着一个大都市的繁忙与繁华。

印象深刻的是有一只大船正待过桥。

船夫们有用竹竿撑的,有用长竿钩住桥梁的,有用麻绳挽住船的,还有几人忙着放下桅杆, 以便船只通过。

船里船外都在为此船过桥而忙碌着。

桥上的人,也伸头探脑地在为过船的紧张情景捏了一把汗。

这里是名闻遐迩的虹桥码头区,车水马龙,熙熙攘攘,名副其实地是一个水陆交通的会合点。

后段热闹的市区街道,是北宋汴京的“经济文化中心”地带 ,这里以高大的城楼为中心 ,两边的屋宇鳞次栉比。

美术鉴赏选修课论文学院:化学与材料工程学院专业:化学工程与工艺(精细化工)学号:姓名:《清明上河图》——美术鉴赏顶,树木《清明上河图》简介:中国十大传世名画之一的清明上河图为北宋风俗画作品,宽24.8厘米,长528.7厘米,绢本设色;该画卷是北宋画家张择端存世的仅见的一幅精品,属国宝级文物,现存于北京故宫博物院。

作品以长卷形式,采用散点透视的构图法,生动地记录了中国十二世纪城市生活的面貌。

作者简介:张择端(1085年—1145年),字正道。

汉族,琅邪东武(今山东诸城)人。

北宋著名画家。

他的风俗画《清明上河图》,系世界名画之一,也是他的代表作,描绘当年汴京近郊在清明时节社会各阶层的生活景象,真实生动,是一件具有重要历史价值和杰出艺术成就的优秀风俗画。

经过近千年的漫长岁月,至今仍完好地保存在北京故宫博物馆。

艺术成就:北宋著名画家张择端的长卷风俗画《清明上河图》,是我国绘画史上的稀世奇珍,画之瑰宝。

它用现实主义手法,全景式构图,生动细致地描绘了北宋王都开封汴京时的舟船往复,飞虹卧波,店铺林立,人烟稠密的繁华景象和丰富的社会生活习俗风情。

全图规模宏大,结构严密,构图起伏有序,其笔墨技巧,兼工带写,活泼简练,人物生动传神,牲畜形态,房舍、舟车、城郭、桥梁,树木、河流、无一不至臻至妙,称得上妙笔神工。

综数我国古代绘画,多有那种士大夫的孤芳自赏,实难找到类似“清明上河图”这样不惜以大量的笔墨,描绘数以百计的民众市俗生活与商业经济活动,将民众置于主人翁地位,并加以正确地艺术概括,这在中国古代绘画中是不多见的,就是在现代绘画中也是罕见的。

此画的第一位收藏人是宋徽宗,是他用瘦金体亲笔在画上题写了“清明上河图”五个字。

作品赏析:《清明上河图》是北宋风俗画作品,宽24.8厘米(24.8公分),长528.7厘米(528公分),绢本设色,是北宋画家张择端存世的仅见的一幅精品。

清明上河图生动地记录了中国十二世纪城市生活的面貌,这在我国乃至世界绘画史上都是独一无二的。

美术鉴赏之《清明上河图》张择端的《清明上河图》全卷以全景式构图,以严谨精细的笔法,展现了清明时节北宋都称汴河沿岸的风光。

画卷分为三段:首段为市郊风景,田野、树木、村落等点出了清明的特定时节;中段是以虹桥为中心的汴河及其两岸船车运输,手工业和商贸活动;后段位市区街景,接到纵横交错,人流汹涌,车水马龙,一派繁荣景象,作者运用通俗写实的手法,艺术的再现了宋代城市社会生活的各个方面,它不仅是一幅杰出的绘画,同时也具有很高的历史文献价值。

《清明上河图》作为这一时期的著名作品,有很多人都看过,欣赏过,甚至仿造过,现在的市面上出现的大多数《清明上河图》基本上都是仿造品,因为作为一幅名画,真迹已经不好寻找啦,而对于那些特别喜欢收藏的画家和收藏画来说,还是会有好多人去买那些高级仿造品的。

而且现在的市面上出现了许多《清明上河图》的十字绣,那么这样又会有许多人们去购买啦,与此同时更增加了人们的欣赏水平。

《清明上河图》是中国历史上知名度最高的绘画杰作之一,由于复制品和复制方式较多,多数普通的人家也有收藏。

有人将它的复制品作为墙上装饰,十分醒目,十分雅致;国内生产的一些大型瓷瓶,也往往绘上《清明上河图》,以便利销售。

《清明上河图》本是进献给宋徽宗的贡品,流传至今已有800多年的历史。

其主题主要是描写北宋都城东京市民的生活状况和汴河上店铺林立、市民熙来攘往的热闹场面,描绘了运载东南粮米财货的漕船通过汴河桥涵紧张繁忙的景象。

作品气势恢弘,长528.7厘米、宽24.8厘米。

画有587个不同身份的人物,个个形神兼备,并画有13种动物、9种植物,其态无不惟妙惟肖,各种牲畜共56匹,不同车轿二十余辆,大小船只二十余艘。

这件现实主义的杰作,是研究北宋东京城市经济及社会生活的宝贵历史资料。

此画卷是画家选取了汴梁城市中的一个局部,细细加以描绘,犹如现场录象中的一段切片。

从外城的菜园子,一直画到内城最为繁华的地段,让观者看得有滋有味。

现在,每当《清明上河图》卷在故宫博物院对公众展出时,在它的展柜前总是挤满了观众,排着队顺序缓缓移步,观看得兴味昂然,从他们的口中不停地传出赞叹声。

由《清明上河图》谈美术鉴赏的意义摘要:中国十大传世名画之一。

北宋风俗画作品,宽24.8厘米,长528.7厘米,绢本设色,是北宋画家张择端存世的仅见的一幅精品,属一级国宝。

《清明上河图》生动地记录了中国十二世纪城市生活的面貌,这在中国乃至世界绘画史上都是独一无二的。

自从问世,人们对清明上河图的评价和鉴赏从没有中断过,可见其艺术价值之高以及作者画技的高超。

在不断的探索和评价过程中,我们对美术的鉴赏本质也有了一定的认识。

关键字:清明上河图张择端美术鉴赏美术鉴赏的意义引言:《清明上河图》的鉴赏,对画家张择端的了解,进一步探索美术鉴赏对我们的意义和启发。

正文:美术鉴赏是对美术作品进行评价和欣赏。

美术鉴赏是一种审美活动,它是鉴赏者运用自己的感知能力,情感,审美经验和知识修养,对美术作品进行感受、体验、理解和评价,从而获得审美享受和艺术知识,提高审美能力,陶冶情操的过程。

它也是鉴赏者面对足以引起审美感情的作品,两者相互作用而产生的一种心物感应,物我交融的复杂的心理过程。

下面以中国十大传世名画之一《清明上河图》为例,先对作品进行鉴赏,然后结合这幅作品来谈谈美术鉴赏的意义。

《清明上河图》宽24.8厘米,长528.7厘米,绢本设色,是北宋画家张择端存世的仅见的一幅精品。

《清明上河图》生动地记录了中国十二世纪城市生活的面貌,这在中国乃至世界绘画史上都是独一无二的。

作品以长卷形式,采用散点透视的构图法,将繁杂的景物纳入统一而富于变化的画卷中,画中主要分为两部分,一部分是农村,另一部分是市集。

画中有五百五十余人,牲畜五六十匹,船只二十余艘,房屋楼宇30多栋,车13辆,轿14顶,桥17座,树木约180棵,往来衣着不同,神情各异,栩栩如生,其间还穿插各种活动,注重情节,构图疏密有致,富有节奏感和韵律的变化,笔墨章法都很巧妙,颇见功底。

这幅画描绘的是北宋汴京市井生活清明时节的繁荣景象,是汴京当年繁荣的见证,也是北宋城市经济情况的写照,栩栩如生地描绘了北宋都城汴京的日常社会生活与习俗风情。

清明上河图赏析清明上河图是中国文化历史上著名的绘画作品之一,创作于北宋时期的五代十国时期,元代在此基础上进行了略微的修复。

它以绘画形式展现了北宋时期开封城内的繁荣景象和城市居民的生活状况,是对当时社会风貌的生动描绘,也是中国社会经济状况的缩影。

本文将对清明上河图的构图、细节和艺术价值进行赏析。

清明上河图的构图简练而富有层次感。

整幅画占据了巨大的画面空间,以宏大的视角描绘了开封城内繁忙热闹的场景。

画面中心是河流,分为前后两个部分。

前景描绘了水边的船只和行人,更远处则是市集、马车等场景。

画面左右两侧则展示了建筑物、观众席和河岸两旁的活动。

整个构图中,画家通过透视法和遮挡手法,使画面呈现出逼真而立体的效果,给人一种身临其境的感觉。

细节描绘是清明上河图的一大特色。

画家以精细笔触刻画了众多小人物和物件,展现了十分生动的人物形象和日常情景。

在市集区域,人们忙碌着买卖商品,有的在商讨生意,有的在忙着整理货物。

而在近水区域,船上的人们忙着摆渡运输,河边的妇女们洗衣晾衣,孩子们在河边嬉戏玩耍。

这些生活场景的描绘贴近了当时社会的真实状态,使观者能够感受到世态炎凉、人情冷暖。

清明上河图的艺术价值也不可忽视。

首先,它以表现手法和细节描绘展示了北宋时期社会的繁荣与活力,在一定程度上反映了当时的经济繁荣和人民生活水平的提高。

其次,画家采用了透视法等技巧,使画面更具立体感,增强了观赏者的代入感。

此外,绘画中的人物形象生动逼真,细节描绘精致入微,给人以美的享受和审美愉悦。

在艺术表达上,清明上河图将现实主义和写实主义相结合,展现了中国绘画艺术的高度成就。

尽管清明上河图中展现的是一幅历史场景,但其中蕴含的社会生活和人性的内涵却与现代社会仍然存在一定的契合之处。

人们在市集上买卖、生活琐事中的忙碌、在水边洗涤衣物等场景,都是日常生活中的场景。

因此,清明上河图不仅是对历史的回忆和记录,更是展示了人类普遍性的绘画作品。

通过欣赏这幅作品,观者能从中感受到历史的厚重和人性的共通性。

《清明上河图》赏析

一.《清明上河图》的介绍

《清明上河图》片段

《清明上河图》,是宋代画家张择端绘制的长卷风俗画,是我国人物画的杰出代表。

《清明上河图》绢本,长528.7厘米,宽24.8厘米,画卷以全景式构图、严谨而精细的笔法,展现出汴梁汴河沿岸及东南角门里市区清明时节的社会生活风貌。

画面的内容结构大致可分为三个段落:画卷右端起,始为城郊的农村风光,寂静的原野,略显寒意,渐而有村落田畴,嫩柳初绿;有上坟回城的轿马人群,行走于稀疏的树石、潺潺的溪流之间,点出了清明时节的景象。

渐而人物增多,房舍逐渐稠密,河道也渐显宽广,画面的气氛随之热烈。

中段以“虹桥”为中心,形成了全画最为紧凑、最为热闹的场面。

虹桥横跨在汴河之上,桥身全由巨木架成,有梁无柱,结构精巧,规模宏敞,形制优美,宛如长虹。

桥两端连接街市,来往行人熙熙攘攘,车水马龙,与桥下紧张的水运相为呼应。

桥下河面狭窄,水深流急。

槽船上,船工们正在与河水激烈搏斗,有的撑篙,有的掌舵,有的放桅杆,有的掷缆绳,有的呼喊指挥,十分纷繁紧张。

过桥的行人也不由停足观看,情不自禁地指点提醒、呼号助力,一时间,多少人手忙脚乱,鼎沸一片。

后段为城门内外的景象,城楼高耸巍峨,街道纵横交错,店铺鳞次栉比,茶坊、酒肆、脚店、寺观、公廨等应有尽有。

街市中有专营沉檀楝香、罗锦匹帛、香火纸马的,有医药门诊、大车修理、看相算命的,还有沿街叫卖零食及小百货的。

街上的行人摩肩接踵、络绎不绝,男女老幼、士农工商,无所不备。

全卷总计绘制人物达587个、动物l3种、植物9种、牲畜5O余头,船只、车轿各2O余个。

二.对作者的介绍

张择端(1085年—1145年),字正道。

汉族,琅邪东武(今山东诸城)人。

北宋著名画家。

他的风俗画《清明上河图》,是世界名画之一,也是他的代表作。

自幼好学,早年游学汴京(今河南开封),后习绘画。

宋徽宗时供职翰林图画院,专攻界画宫室,尤擅绘舟车、市肆、桥梁、街道、城郭。

后“以失位家居,卖画为生,写有《西湖争标图》、《清明上河图》”。

他是北宋末年杰出的现实主义画家,其作品大都失传,存世《清明上河图》、《金明池争标图》,为中国古代的艺术珍品。

《清明上河图》现存北京故宫博物院。

另外,天津艺术博物馆藏有署名“张择端”的小幅《西湖争标图》,系委托之作,该作品已经转到天津博物馆。

《清明上河图》尚存,是《东京梦华录》、《圣畿赋》、《汴都赋》等著作的最佳图解,具有极大的考史价值,不只继承发展了久已经失传的中国古代风俗画,尤其继承了北宋前期历史风俗画的优良传统。

三.对作品的简要赏析

张择端对每个人物的动作和神情,都刻画得非常逼真生动。

这充分说明,张择端生活的积累非常丰厚,创作的技巧非常娴熟。

从整幅画的描述中可以知道,张择端把当时各行各业、三教九流的人物,都惟妙惟肖地绘进了这幅画卷,这不仅体现了其非凡的写实能力,同时也体现了他对当时社会生活已有了广泛而深入的了解。

《清明上河图》是闻名世界的绢本白描淡色长卷风俗画。

是我国古代写实主义的杰作(早欧洲七百余年)。

值得庆幸的是,在那一次的灾难中,这幅传世之作没有被烧毁,让它得以保存至今。

它是中华民族文化艺术的珍宝,是中国美术史上一颗灿烂的明珠,更是美术世界中永恒的瑰宝。

管理学院—金明

2013年12月1日。