汉语伴随介词语法化的类型学研究_兼论SVO型语言中伴随介词的两种演化模式

- 格式:pdf

- 大小:1.50 MB

- 文档页数:17

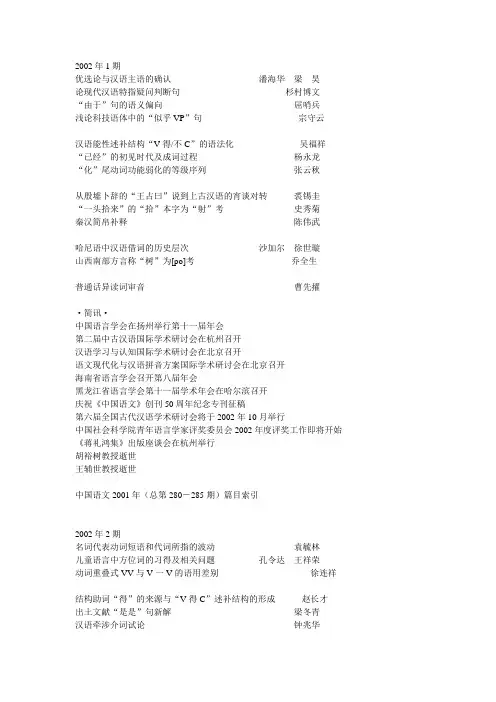

2002年1期优选论与汉语主语的确认潘海华梁昊论现代汉语特指疑问判断句杉村博文“由于”句的语义偏向屈哨兵浅论科技语体中的“似乎VP”句宗守云汉语能性述补结构“V得/不C”的语法化吴福祥“已经”的初见时代及成词过程杨永龙“化”尾动词功能弱化的等级序列张云秋从殷墟卜辞的“王占曰”说到上古汉语的宵谈对转裘锡圭“一头拾来”的“拾”本字为“射”考史秀菊秦汉简帛补释陈伟武哈尼语中汉语借词的历史层次沙加尔徐世璇山西南部方言称“树”为[po]考乔全生普通话异读词审音曹先擢·简讯·中国语言学会在扬州举行第十一届年会第二届中古汉语国际学术研讨会在杭州召开汉语学习与认知国际学术研讨会在北京召开语文现代化与汉语拼音方案国际学术研讨会在北京召开海南省语言学会召开第八届年会黑龙江省语言学会第十一届学术年会在哈尔滨召开庆祝《中国语文》创刊50周年纪念专刊征稿第六届全国古代汉语学术研讨会将于2002年10月举行中国社会科学院青年语言学家评奖委员会2002年度评奖工作即将开始《蒋礼鸿集》出版座谈会在杭州举行胡裕树教授逝世王辅世教授逝世中国语文2001年(总第280-285期)篇目索引2002年2期名词代表动词短语和代词所指的波动袁毓林儿童语言中方位词的习得及相关问题孔令达王祥荣动词重叠式VV与V一V的语用差别徐连祥结构助词“得”的来源与“V得C”述补结构的形成赵长才出土文献“是是”句新解梁冬青汉语牵涉介词试论钟兆华山东地区的龙山文化与山东方言分区钱曾怡蔡凤书汉语方言特殊语法现象小札赵日新/梁金荣/孟庆泰关于“蝴蝶”的讨论沈怀兴/严修鸿“窈窕”考刘毓庆也说“贰”字华珍汉语同义语素编码的参数和规则王东海汉语拼音运动的回顾兼及通用拼音问题王理嘉语文规范文献的自身规范魏钢强《现代汉语词典》审订委员会2002年第一次全体(扩大)会议侧记寸木·书评·汉语史研究领域的新拓展——评汪维辉《东汉—隋常用词演变研究》王云路方一新首届海外中国语言学者论坛在徐州举行第七届闽方言国际研讨会在厦门举行第八届国际粤方言研讨会在广州举行全国汉语词汇规范问题学术研讨会在厦门召开商务印书馆语言学出版基金发布会暨青年语言学者论坛在北京举行北京大学王力语言学奖金第九届评奖工作圆满结束语序类型学研讨会在北京召开中国训诂学研究会第六届理事会在四川大学召开简讯四则投稿重要提示2002年3期汉语声调与语调的关系曹剑芬信息传达的性质与语言的本质和语言的发展罗仁地潘露莉论“反复”李宇明汉语时间词谓语句的限制条件邓思颖从宋代邵武文士用韵看历史上邵武方言的特点及其归属刘晓南北京话庄组字分化现象试析高晓虹蒲松龄《聊斋俚曲集》中的儿化现象李焱说“韵”和“韵部”杨亦鸣王为民《汉语大词典》一些条目释义续商王锳从汉文佛典俗字看《汉语大字典》的缺漏郑贤章《汉语大字典》引自《释名》的例证李茂康《现代汉语词典》中同形多字词目分析王楠关于《现代汉语常用字表》的两点意见周国光从词头“不、布”谈起——汉语方言和民族语言比较札记张双庆张惠英“们”的定指意义童盛强黄冈方言的后加成分“和你”刘晓然“赔”字究竟始用于何时?谭耀炬《训世评话》中的授与动词“给”张美兰“夷陵”与“彝陵”郑铁生第一届中国语言文字国际学术研讨会在香港举行王均先生学术思想座谈会在京举行中国东南部方言比较研究第九届国际研讨会在杭州举行陕西师范大学西北方言与民俗研究中心成立西洋汉语研究国际研讨会将于2003年6月在北京举行汉语方言语法研究高级研修班即将举办讣告二则2002年4期时间词“时”和“後”的语法化江蓝生汉语否定词考源——兼论虚词考本字的基本方法潘悟云单语词典释义的性质与训诂释义方式的继承王宁再谈“吃了他三个苹果”一类结构的性质陆俭明数目短语李艳惠陆丙甫“由于”句的语义偏向辨邢福义指示词“这”和“那”在北京话中的语法化方梅自己、自性与自然——谈汉语中的反身状语蔡维天优选论和天津话的连读变调及轻声王嘉龄藏缅语的形修名语序戴庆厦傅爱兰第十二次现代汉语语法学术讨论会在长沙举行第十届全国近代汉语学术研讨会在宁波召开第一届韩国中语中文学国际学术会议在延世大学举行第四届全国汉语词汇学学术研讨会在河北师范大学召开2002年现代语言学理论与中国少数民族语言研讨会在中央民族大学召开中国人民大学复印报刊资料《语言文字学》专家咨询会在京召开第二届现代汉语语法国际研讨会即将举行《南开语言学刊》即将创刊2002年5期如何处置“处置式”?——论把字句的主观性沈家煊汉语是话语概念结构化语言吗?徐烈炯汉语类指成分的语义属性和句法属性刘丹青《苏州同音常用字彙》之文白异读丁邦新十九世纪的福州音系陈泽平吴徽语入声演变的方式曹志耘早期吴语支脂之韵和鱼韵的历史层次秋谷裕幸差比句语义指向类型比较研究赵金铭元代白话碑文中助词的特殊用法祖生利庆祝《中国语文》创刊50周年国际学术研讨会在南昌举行《中国语文》50周年座谈会在京举行第五届客家方言研讨会暨首届赣方言研讨会在南昌召开《普通话水平测试大纲》新一届学术委员会会议在京召开2002年度国家社科基金语言学科立项课题简讯三则2002年6期施事角色的语用属性张伯江“都”的指向目标及相关问题董秀芳新加坡华语变异概说周清海韵律构词与韵律句法之间的交互作用冯胜利普通话对话中韵律特征的声学表现李爱军“颜之推谜题”及其半解(上)鲁国尧北京音系里文白异读的新旧层次陈重瑜“同经异译”与佛经语言特点管窥董琨先秦指称理论研究周建设2002年度中国社会科学院青年语言学家奖金评选揭晓中国社会科学院第四届优秀科研成果奖、第二届优秀期刊奖揭晓第七届国际汉语教学讨论会在上海召开纪念商承祚先生百年诞辰暨中国古文字学国际学术研讨会在广州举行晋语学术研讨会在太原市举行第十二届国际中国语言学学会年会(IACL-12)暨第二届汉语语言学国际研讨会(JSCL-2)征集论文中国语言学会第十二届学术年会征集论文提要丁邦新、郑锦全教授应邀为山西大学作学术讲演林杏光教授逝世2003年1期从焦点理论看句尾“的”的句法语义功能袁毓林语气副词的范围、类别和共现顺序史金生机器翻译中汉语动结式生成的过程和困难傅爱平汉语伴随介词语法化的类型学研究——兼论SVO型语言中伴随介词的两种演化模式吴福祥在汉语历时分析中如何区分动词和介词马贝加《晏子春秋》的助动词系统姚振武也谈《儒林外史》语言中的“异质”遇笑容据出土文献评论两部辞书释义得失三则唐钰明“刀头梦”≠“三刀梦”白维国袁津琥对《关于<现代汉语常用字表>的两点意见》的意见苏培成词语杂谈四则唐发铙·简讯·首届社会语言学国际学术研讨会在北京举行中国音韵学研究会第十二届学术讨论会暨汉语音韵学第七届国际学术研讨会在石家庄举行第六届全国古代汉语研讨会在泉州市召开中国语文现代化学会第五次学术会议在开封召开第35届汉藏语暨语言学国际会议在美国召开纪念赵元任诞辰110周年学术讨论会暨江苏语言学会第十五届学术年会在常州举行第四届吴玉章奖人文社会科学语言文字组评选结束语言学科建设高级专家座谈会在暨南大学举行《广州话正音字典》出版座谈会在穗举行第二届汉语语法化问题国际学术讨论会征集论文著名语言学家刘坚先生逝世中国语文2002年(总第286-291期)篇目索引2003年2期唐宋“煞”字考袁宾见母的上古音值曾晓渝论“做”字的音李蓝《圆音正考》与《音韵逢源》所记尖团音分合之比较研究杨亦鸣王为民“颜之推迷题”及其半解(下)鲁国尧论词的构成、结构和地位周荐论格式义对“V双+N双”定中结构的制约李晋霞天津方言三字组的连读变调王晓梅神木山曲儿、酒曲儿的押韵邢向东常用词“隅”“角”历时更替考牛太清“啄雌鸽杀”的“杀”是表结果的不及物动词吗?梁银峰《洛阳伽蓝记》札记三则化振红·书评·《语用频率效应研究》读后詹人凤·悼念李荣先生·著名语言学家李荣先生逝世李荣先生追思会纪要·简讯·中国社会科学院句法语义学科工作研讨会纪要国际中国语言学学会第十一届年会在日本名古屋召开第三届海峡两岸汉语语法史研讨会在台北举行第三届中古汉语国际学术研讨会在苏州举行首届国际汉语方言语法学术研讨会在哈尔滨举行格罗斯教授追思会在巴黎举行王力语言学奖金第十届评奖工作即将开始2003年全国中国语言学暑期高级讲习班将在复旦大学举办简讯一则2003年3期复句三域“行、知、言”沈家煊说“生、死”与“前”的组合邢福义异类词联合短语研究储泽祥谢晓明“宁可”的语用分析及其他王灿龙普通话“V完”式初探关玲合音式疑问代词“咋”与“啥”的一些问题冯春田古汉语句法变换研究中的语义问题袁本良论殷墟甲骨刻辞中“暨”的词性杨逢彬名量词“人”示例范崇高苗瑶语族语言亲缘关系的计量研究──词源统计分析方法邓晓华王士元蒲松龄《聊斋俚曲集》所反映的轻声及其他声调现象张树铮广州话“听日”的语源甘于恩湖北浠水方言中的叠合式正反问郭攀山东郓城方言的一种方位词重叠吴永焕《五十二病方》词语拾零孟蓬生说《贞观政要》中的“物”魏达纯“银行”探源何帆《音韵集成》对《韵略汇通》的影响李子君言语与言语学国际学术研讨会在武汉召开第二届汉语词源学学术研讨会在烟台举行国际中国语言学学会简介简讯二则会议消息四则来函照登2003年4期从语音、语法和话语特征看“知道”格式在谈话中的演化陶红印“的”字句的句式语义及“的”字的功能扩展木村英树动词的控制度和谓宾的名物化之间的共变关系王冬梅汉语“说类词”的历时演变与共时分布汪维辉也论介词“于”的起源和发展时兵中古汉语里否定词前的“了”字康振栋韩、日汉字探源二题张涌泉福州话“毒”的本字冯爱珍宁波城区大众语码转换之调查分析徐蓉陕北绥德话“的”的一种用法黑维强中华书局《世说新语译注》读后蒋宗许《连词“则”的起源和发展》商榷金国泰也谈结构助词“得”的来源及“V得C”述补结构的形成刘子瑜释“少列”赵望秦“疆场”一词首见于辽代彭玉兰·简讯·中文与东方语言信息处理学会主办第二届肯特岗国际汉语语言学圆桌会议《韵镜》国际学术研讨会在合肥召开会议延期消息四则吕叔湘先生百年诞辰纪念活动征集图片、文稿资料第四届研究生语言学学术会议征集论文《中国语言学论文索引》(1991—1995)出版李格非教授逝世2003年5期对“NP+的+VP”结构的重新认识陆俭明范围副词“都”的选择限制张谊生影响予夺不明双宾句语义理解的因素卢建兰州话的“V+给”句——兼及甘宁青新方言的相关句式王森王毅是无动把字句还是一种行事句蒋平能进入“被/把”字句的光杆动词刘承峰《董西厢》清入作上、次入作去证黎新第从方言比较再探粤语浊上字演化的模式刘镇发从非音节性词尾看入声韵尾[?]的脱落周磊中古阳声韵徽语今读分析赵日新疑问句尾的“为”词性演变探略贾齐华量词义语义源流三则董为光量词加词尾不晚于唐代王启涛《睡虎地秦墓竹简》中的词语训释吉仕梅《成语源流大辞典》序季羡林“小姐”考刘毓庆说“讀賣”及其他吴悦文字假借不是词义引申王世华·简讯·吕叔湘先生百年诞辰学术研讨会2004年6月在北京举行第十三次现代汉语语法学术讨论会征集论文全国汉语方言学会第十二届年会在贵阳市举行第三届官话方言国际学术研讨会在贵阳市举行中国文字学会第二届常务理事会第一次会议在合肥召开《中国语言学年鉴》(1999-2003年卷)编辑工作启动关于提倡“基础华文”的建议会议消息三则书讯一则2003年6期汉语的定中关系动-名复合词石定栩江西境内赣方言指示代词的近指和远指陈敏燕孙宜志陈昌仪湖北大冶方言人称代词的变调汪国胜内蒙古丰镇话第二、三人称代词薛宏武“不听”之“不允许”义的产生年代及成因方一新“不听”作“不允许”解的年代考证补陈秀兰明代歌曲释词三例曾昭聪白居易《琵琶行》“第一部”注释商榷迟乃鹏王梵志诗“脆风坏”讨论二则曾良叶爱国《马氏文通》的一处标点错误邵霭吉客家方言“鱼虞”之别和“支”与“脂之”之别谢留文“吐蕃”音辨谢仁友当代汉语外来单音语素的形成与提取苏新春原形借词——现代汉语吸收外来语的新发展俞品祝吉芳“SARS”与“非典”——关于术语定名问题的探讨柯平吴志杰对《标点符号用法》的一些意见顾金元也谈竖钩的笔形归类魏钢强·简讯·欧洲汉语语言学学会第三届学术研讨会在比利时根特市举行西洋汉语研究国际研讨会在北京外国语大学举行中国语文2003年(总第292-297期)篇目索引2004年1期2004年2期谈“只”与“连”的形式语义蔡维天汉语“在+方位短语”里方位词的隐现机制储泽祥“由于”与“既然”的主观性差异李晋霞刘云语义感与语法感的关系王培光原始闽语中的清弱化声母和相关的“第九调”王福堂蒋藏本《唐韵》异常音切考察徐朝东说“否”周生亚“忙”和“怕”词义演变探微徐时仪关于《训世评话》的授予动词“给”兼及版本问题陈莉《红楼梦》中的“动+将+补”结构张燕来副词“白”的始见书证邱冰同义复词研究与大型辞典的编纂周掌胜《汉语大词典》书证迟后例补牛太清词语考释五篇范崇峰郭芹纳魏耕原魏景波杨会永刘瑞明竖钩归折的主要理由苏培成北京大学王力语言学奖第十届评奖揭晓第二届汉语语法化国际学术研讨会在温州召开“语言接触与语言比较”国际学术研讨会在南宁举行中国修辞学会2003年学术研讨会在浙江师范大学召开第十一届全国近代汉语学术讨论会征集论文简讯二则2004年3期容器隐喻、套件隐喻及相关的语法现象——词语同现限制的认知解释和计算分析袁毓林论元结构与句式变换詹卫东试说“X不比Y·Z”的语用功能吴福祥一个语法层次演变的实例——上海方言160年中现在完成时态的消失过程钱乃荣聊斋俚曲里的假设助词“着”及相关问题冯春田昆明话的“着”字及其语法化过程中的历时择一与共时制衡问题荣晶丁崇明“非X不可”格式的历史演化和语法化洪波董正存现代晋方言与唐五代西北方言的亲缘关系乔全生晋陕甘方言的“支微入鱼”现象和唐五代西北方音王军虎《中原雅音》研究的起始时间问题李无未“语言文字规范与辞书编纂”学术座谈会简记石典《现代汉语词典》对异体字的处理魏励语言声调问题国际研讨会在京召开新世纪汉语史发展与展望国际研讨会在杭州举行全国语言文字标准化技术委员会汉语语音与拼音分技术委员会在北京成立简讯4则2004年4期作格化和汉语被动句邓思颖语义上的同指关系与句法上的双宾语句式——兼复刘乃仲先生徐杰比喻相异点的句法实现——谈“大”、“小”修饰名词性喻体的一种功能陈青松介词“于”在甲骨文和汉藏语里的起源梅祖麟汉语事态助词“来”的产生时代及其来源梁银峰论汉语史上的“副词并用”杨荣祥也谈“已经”的初见时代张艳中古译经处置式补例朱冠明“走作”补义卢烈红也谈古吴方言覃谈寒桓四韵的关系王洪君海南闽语声调的演变符其武李如龙江西安福话指人量词“只”的特殊用法邹韶华“歙”字音读考陈广忠古文字研究中应注意的几个问题张桂光读《现代汉语规范词典》苏培成中宣部召开“规范外文使用,维护祖国语言健康发展”座谈会汉语词汇学首届国际学术讨论会暨第五届全国研讨会在武汉举行全国语言文字标准化技术委员会语法语篇分技术委员会成立2004年度中国社会科学院青年语言学家奖金评选揭晓大型纪念画册《吕叔湘》即将出版庆祝胡明扬教授八十寿辰学术研讨会在北京举行商务印书馆语言学出版基金第二次中青年语言学者论坛在杭州举行2004年5期跨层非短语结构“的话”的词汇化江蓝生从言语到言语行为——试谈一类词义演变李明“句式语法”理论与汉语研究陆俭明拟音词内部的一致性邢福义说“VP”之前与“没(有)VP之前”王灿龙汉语元音的高顶出位朱晓农北京话和福州话疑问语气词的对比分析陈泽平吕叔湘先生与中国的语言规划陈章太吕叔湘先生语言学小品文赏读——附《烧麦》小文纪念先生百年诞辰游顺钊纪念吕叔湘先生百年诞辰国际学术研讨会在北京举行吕叔湘先生100周年诞辰暨《现代汉语词典》发行30周年纪念大会在北京举行中国语言学会第十二届学术年会暨第二届国际中国语文学术研讨会在银川召开第十二届国际中国语言学学会年会暨第二届汉语语言学国际研讨会在南开大学召开启功先生语言文字学学术研讨会暨新著首发式在北京师范大学举行全国语言文字标准化技术委员会汉语语汇分技术委员会成立中国“国际音标增补符号”提案在ISO获通过汉字书写系统改进国际研讨会在南昌举行邢公畹教授逝世2004年6期语法研究的目标——预测还是解释?沈家煊汉语双项名词句与话题-陈述结构陈平黏合式名词短语结构关系的考察和分析傅爱平动结式形成过程中配位方式的演变施春宏古知庄章声母在山东方言中的分化及其跟精见组的关系钱曾怡汉语语音史中的双线发展张光宇树立正确的语文规范观晁继周由比喻造词形成的语素义杨润陆深切感念吕叔湘先生郑张尚芳全国语言学暑期高级讲习班(2004年)成功举办第九届国际法律与语言学术研讨会暨第二届中国语言与法律学术研讨会在京召开俄罗斯第十二届中国语言学国际会议在莫斯科召开女书的历史、现状与未来国际研讨会在北京举行陈建民教授逝世方经民教授逝世2005年1期汉语关系从句标记类型初探刘丹青性状的语义指向规则及句法异位的语用动机张国宪从非句化角度看汉语的小句整合高增霞试论“人”的量词属性王绍新从东汉以前的文献看“者”介入定中之间的过程俞理明论“A里AB”重叠形式的历史来源石锓关于“X得很”中“很”的性质聂志平方以智《切韵声原》与桐城方音孙宜志徽语中的长元音赵日新关于汉语成语释义和引证的规范问题——读《现代汉语成语规范词典》张茂华孙良明全国语言学暑期讲习班协调小组定出长期发展计划2005年全国语言学暑期高级讲习班开始招生第七届全国古代汉语学术研讨会暨简帛文献语言研究国际学术研讨会在武汉召开第十一届全国近代汉语学术年会暨国际学术研讨会在徐州召开第十三次现代汉语语法学术讨论会在福州举行第四届中古汉语国际学术研讨会在南京召开第四届全国社会语言学学术研讨会在京召开中国修辞学会第十二届年会在渤海大学召开“桂北平话及周边方言”学术研讨会在南宁举行首届西北方言与民俗学术研讨会在陕西师大召开中国语文现代化学会第六次学术会议暨学会成立十周年大会在泰安召开第五届全国语文辞书学术研讨会在安徽大学召开日本中国语学会第五十四届全国大会在京都大学举行著名出版家陈原先生逝世中国语文2004年(总第298—303期)篇目索引2005年2期“都”的语义功能和关联方向新解袁毓林论动词重叠的语法意义陈立民句类与词语同现关系刍议陈一动词“给”语法化过程的义素传承及相关问题刘永耕试论古汉语语气词“已”的来源李宗江上古汉语的双音节连词“然而”刘利现代汉语方言表示持续意义的“住”罗自群广东四邑方言的“减”字句甘于恩吴芳“动宾短语+开/起”西北方言补例莫超史部新著:《中国现代语言学家传略》鲁国尧《韵会》赀字母韵考论刘晓南浊上变去见于北宋考丁治民《同源字典》语音关系标注献疑邵文利杜丽荣智公、忍公和等韵门法的创立聂鸿音《史记》所见辞书未收词语考释王彦坤“麋鹿为菹”的“菹”不是肉酱金元中也说《儒林外史》中的“俺”张能甫商务印书馆2004年度语言学出版基金评选揭晓商务印书馆设立中国语言学暑期高级讲习班奖学金庆贺周有光先生百龄华诞座谈会在北京举行第三届中国社会语言学国际学术研讨会在南京举行中国文字学会第二届学术年会暨进入21世纪的中国文字研究国际学术研讨会在沪召开中国训诂学研究会2004年学术年会在桂林举行首届中国人类语言学国际学术研讨会在哈尔滨市举行第二届语言学科建设高级专家论坛在暨南大学举行第六届客家方言国际学术研讨会在厦门大学举行。

汉语连-介词的来源及其语法化的路径和类型

汉语连接介词一直是汉语语法研究中热门话题,因为它是一种独特、多样的介词形式,可能大大影响语料的意义。

汉语连接介词的语法化有很多不同的路径,而每一条路径又有各自的类型。

首先,汉语连接介词可以通过结构化方式从“限定”具象介词来源出发。

即介词指的“根据其后的状语来识别出某一物,因此将介词的意义融入句子中”,例如“在+晚上”可以指明什么时候,因此介词可以从这一点出发。

另外,连接介词也可以以“不定限定”形式出现,它可以用来说明方向、时间、距离等概念。

例如汉语中的“到”,表示走到另一个位置;“离”,表示从某一个位置到另一个位置的距离;“向”,泛指朝着某个方向。

汉语连接介词的类型也有很多种,如结构化连接介词、形式化连接介词等等。

结构化连接介词是以单词的形式出现的,它通常有明显的语义,其定义也很清楚。

而形式化连接介词则没有明确的定义,它们可以在不同的句子结构和语境中使用,但它们的意义可能会发生变化。

此外,还有虚化连接介词,它没有语义,仅用于增加句式的复杂性或融入句子中。

总之,汉语连接介词来源于不同的路径,其类型也很多,用于表达不同的概念和思想。

所以能够准确理解汉语连接介词的概念和其在不同句子中的所代表的意义,为更深入的汉语语法的研究奠定坚实的基础。

【标题】语言类型学与汉语的SVO和SOV之争【正文】描写语言学(结构主义)的理论贡献之一就是对语言的结构进行了详尽的、穷极的分类和描写。

经过检验,它对词的形态、词的顺序及其组合作出了令人信服的合理解释。

语法学中的线性结构分析与层次的认定就建立在这一描写的基础之上。

描写——结构的理论把语言研究推向了言语的解剖台。

被人们称之为描写语言学的反动的转换——生成语言学(或乔姆斯基理论)有它自己的种种特点。

但无法否认的是,它仍然以结构主义的方法所形成的语言诸要素、诸成分、诸单位作为操作对象并将其进一步抽象化和符号化。

语言类型学的理论及其对现代汉语研究的影响美国的Joseph H. Greenberg是当代描写语言学派中的重要学者。

他的有关人类语言共性的研究蜚声语言学界。

尤其令人瞩目的是,他的分析语言类型学的重要论文《某些主要跟语序有关的语法普遍现象》〔1〕将人类诸语言的基本语序类型作了分类。

从逻辑分析出发,他把绝大多数语言的语序整理归纳为6种可能出现的类型。

这6种语序是:①SOV(主·宾·谓)②SVO(主·谓·宾)③VSO(谓·主·宾)④VOS(谓·宾·主)⑤OVS(宾·谓·主)⑥OSV(宾·主·谓)不同语言之间的差异是很大的。

可是,在对不同语言间的差异进行的研究中却能够导出对语言共性的研究。

每种语言中的词在进入句子之前,仅仅是一个语言单位,而在进入言语之后,则同时还是一个句子成分。

句中的语言单位不再是词的随意排列而是有规则、有顺序的组合。

线性句子的产生实际上就是说话人(或写作者)对词(成分)的排序行为。

SVO这三种句子成分的不同排列产生出6种句子类型。

世界上多数语言的语序,都不外这几种类型。

英语、泰语的名词宾语放在动词后面,并使用前置词。

所以,它们是SVO型的语言。

日语、土耳其语的宾语放在动词前面,并使用后置词,所以,它们是SOV型。

语言类型学与汉语的SVO和SOV之争(曹聪孙)2010-09-26 10:55:22| 分类:汉语语法|字号大中小订阅【原文出处】天津师大学报:社科版【原刊期号】199602【原刊页号】75-80【分类号】H1【分类名】语言文字学【作者】曹聪孙【复印期号】199608【标题】语言类型学与汉语的SVO和SOV之争【正文】描写语言学(结构主义)的理论贡献之一就是对语言的结构进行了详尽的、穷极的分类和描写。

经过检验,它对词的形态、词的顺序及其组合作出了令人信服的合理解释。

语法学中的线性结构分析与层次的认定就建立在这一描写的基础之上。

描写——结构的理论把语言研究推向了言语的解剖台。

被人们称之为描写语言学的反动的转换——生成语言学(或乔姆斯基理论)有它自己的种种特点。

但无法否认的是,它仍然以结构主义的方法所形成的语言诸要素、诸成分、诸单位作为操作对象并将其进一步抽象化和符号化。

语言类型学的理论及其对现代汉语研究的影响美国的Joseph H. Greenberg是当代描写语言学派中的重要学者。

他的有关人类语言共性的研究蜚声语言学界。

尤其令人瞩目的是,他的分析语言类型学的重要论文《某些主要跟语序有关的语法普遍现象》〔1〕将人类诸语言的基本语序类型作了分类。

从逻辑分析出发,他把绝大多数语言的语序整理归纳为6种可能出现的类型。

这6种语序是:①SOV(主·宾·谓)②SVO(主·谓·宾)③VSO(谓·主·宾)④VOS(谓·宾·主)⑤OVS(宾·谓·主)⑥OSV(宾·主·谓)不同语言之间的差异是很大的。

可是,在对不同语言间的差异进行的研究中却能够导出对语言共性的研究。

每种语言中的词在进入句子之前,仅仅是一个语言单位,而在进入言语之后,则同时还是一个句子成分。

句中的语言单位不再是词的随意排列而是有规则、有顺序的组合。

汉语“(V+O1)+O2”结构的再词化分析郑红燕;杨成虎【期刊名称】《现代语文:下旬.语言研究》【年(卷),期】2010()10【摘要】本文运用Chomsky最简方案的移位合并和vP壳的原理,提出用双层vP 壳的概念来分析汉语"(V+01)+02"结构的生成机制,并解释其原因.研究发现,S-结构"(V+01)+02"结构由D-结构"v+02+(V+01)"两个题元结构经过动词V移位,与轻动词(介词)v的"处所"义或"方向"义强特征进行合并,发生词化,V移位后内增了轻动词的及物性特征,形成了过渡性的双宾语结构;V继续移位到轻动词v*的位置,再与其"致使"义强特征合并,发生再词化.在双层vP壳结构中,v*比v的特征更强.因此,再词化后,v*"致使"义更强特征吸引01移位到[v*P,NP]的NP位置,居于02之前,作为受事充当V再词化后的内论元,而v的"处所"义或"方向"义强特征因处于v*"致使"义的底下,没有使02再移位,仍以受事或目标做词化后隐含的v的内论元,由此形成了"(V+01)+02"这样的S-结构.这类结构是V经两次移位合并后再词化的产物.文章分析了该结构生成的过程,并解释了其产生缘由.【总页数】4页(P34-37)【关键词】汉语;双宾语结构;词化;移位;强特征;轻动词;内论元;最简方案;物性特征;位置;题元结构;生成机制;结构生成;分析;产生缘由;类结构;壳结构;过渡性;文章;目标【作者】郑红燕;杨成虎【作者单位】宁波大学外语学院【正文语种】中文【中图分类】G633.3【相关文献】1."(V+O1)+O2"结构的句法分析 [J], 陈艳阳2."(V+O1)+O2"结构中"V+O1"的语法化分析 [J], 陈艳阳3.现代汉语祈使类言语行为动词语义结构与同义词群建构——基于"词群一词位变体"和"词汇范畴化"的个案研究 [J], 肖珊4.处理汉语兼类词的再思考——基于《汉语水平词汇和文字等级大纲》兼类词的统计与分析 [J], 徐峰;5.汉语"(V+01)+02"结构的再词化分析 [J], 郑红燕;杨成虎因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

“SV的O”句式研究摘要:“SV的O”是汉语中的常见句式,本文将从成立条件,语义特征及其所适用的语用意义对“SV的O”句型进行分析,并将“SV的O”和同样表过去时态的“SV了O”进行比较,以求对此句式有更深的了解。

关键词:成立条件;语义指向;时态标识;强调义SVO是一种常见的语言结构,英语和汉语都受此结构统辖。

然而在汉语中也存在一种SVO的变体形式,即“SV的O”,这类表达在汉语中很普遍,但相关研究却不多。

周媛媛[9]就“S是V的O”进行了研究,但因为“是”的关系,二者有很大不同。

关于“的”的研究,大多数学者认为“的”是结构助词,持此观点的有袁毓林[7]等人;吕叔湘[5]认为“的”表示“一种确认的语气”;王光全[8]主张“的”是一种“过去完成体”标记;熊仲儒[6]认为“是……的”中的“的”起强调作用,目的是确定对象;龙海平[3]也论证过“是……的”,认为此句式具有依然义,“的”的主要功能是描述事件和动作,但并未指明“的”的词性。

本作者认为应根据使用情境来划分“的”的性质,其多用作结构助词,也可和特定句式搭配表示确认、确定等语气,但在“SV的O”中的“的”是作时态助词来标识过去时态。

下面将从“SV的O”句式的成立条件,语义和语用特征方面进行分析,并进一步探讨“SV的O”和同样表过去时态的“SV了O”的异同。

一、“SV的O”句型的成立条件“SV的O”在汉语中是一个较典型的句式,有很多的实际用例,如:(1)我九月份开的题。

(2)小明和我一起吃的饭。

(3)妹妹昨天傍晚回的家。

(4)小明在姥姥家写的作业。

1. V前需有状语成分从以上例句我们可发现S和V之间总是存在着状语成分,我们可作设想,如果此类状语成分均不存在,例句是否依然成立呢?改写如下:(5)*我开的题。

(6)*小明吃的饭。

(7)*妹妹回的家。

(8)*小明写的作业。

由上而见,V前的状语成分去除之后,句子就不是自然的汉语表达。

所以,一般而言S和V之间的状语成分是不可少的、强制的,因为V的O只是作为背景事件,而状语成分才是本句凸显的重点。

汉语介词语法化研究综述随着汉语语法化研究的深入,汉语介词语法化也逐渐引起了学者们的关注和研究。

本文将对当前汉语介词语法化研究领域的相关研究成果进行综述和分析,以期给汉语语法化研究的发展提供一些参考。

一、汉语介词语法化的定义和形式介词语法化是指介词在语言发展中成为了某些结构的必备元素,其不再仅仅作为独立成分表达位置、方向、关系等简单意义,而成为了具有复杂语法功能的成分。

目前,汉语介词语法化的形式主要表现为“介宾结构”的演变,即介词与宾语共同形成语法结构。

例如:“看一看”中的“一”原本为量词,但随着时间的推移,习惯上成为了一个必备的语法成分,即“看一看”的结构中必须出现“一”。

再例如:“关于”一词本身是个简单的介词,但是随着语言的演化,“关于”逐渐成为了具有特定意义的语法成分,“关于……”的结构中就必须使用“关于”这个介词。

二、汉语介词语法化的分类1.身体部位类介词语法化。

例如:关于“在一旁”,“在旁边”等等表达空间位置的介词,常常与身体部位搭配使用,如“在身后”、“在心里”等,形成了具有空间或情感意义的词组,成为了必备的语法构式。

2.方位类介词语法化。

例如“向……方向”、“一路向……”、“穿过”等介词语在描述方位、方向时具有复杂语法功能,它们可以引导宾语的数量、性质、动作等,这些特殊的表述方式已经成为了特定语境下的惯用表达方式。

3.时空类介词语法化。

例如“在……之前/之后”、“自……以来”、“由……到”等时间和空间的表示方式,通过语言演化,逐渐发展成了固定的语法结构。

4.修饰类介词语法化。

例如“关于”、“跟……一样”、“因为……所以”等,他们是描述人或物之间关系的介词,经过一定的演变,成为了固定的语法构式。

三、汉语介词语法化的形成原因介词语法化的形成,一般是因为这些介词词义的扩散,即从单一的使用场景扩散到更多的语境中,由于频繁的使用、意义的深化,形成了惯用表达方式,最后逐渐成为了固定的语法构式。

例如,“在……之前/之后”最初只是表示时间先后关系的介词,但由于此种构式的使用频率较高,逐渐成为了固定的时间介词,具有明显的语法化的特点。

独创性声明本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。

尽我所知,除文中已经标明引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。

对本文的研究做出贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。

本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。

学位论文作者签名:日期:年月日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,即:学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。

本人授权华中科技大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。

保密□,在年解密后适用本授权书。

本论文属于不保密□。

(请在以上方框内打“√”)学位论文作者签名:指导教师签名:日期:年月日日期:年月日1 绪论1.1 本课题研究现状1.1.1 介词本体理论研究综述虚词虽然在现代汉语中数量不多,常用的只有二三百个,但其重要性却不容小视。

陆俭明(2005)[1]曾指出虚词在语法中起着“经络”的作用。

介词作为虚词的一种,引起了语言学家的广泛关注。

自《马氏文通》起,语法学界就开始了对汉语介词的研究,并且取得了丰硕的成果。

吕叔湘《现代汉语八百词》(1980)[2]是以虚词为主体的语法词典,每个词条都标明了词类,如一词兼属几类,在同一条目下分项标明,共收录介词六十个。

如果某介词是由某动词派生的,则列于该动词之后,语源上一目了然。

金昌吉《汉语介词和介词短语》(1996)[3]探讨了介词的性质、特点以及相关的分类划界问题,介绍了介词和介词短语的句法功能,并从语义和语用上加以分析。

难能可贵的是,书中还分析了介词源流及相关问题。

刘月华《实用现代汉语语法》(1983)[4]以“实用”为着眼点,针对留学生学习汉语时常出现的问题进行解释,介绍了一些常用介词的用法,书中解决问题的方法在对外汉语教学中非常实用。

“S+给+NP+VP”中“S”的研究“S+给+NP+VP”既可以表示处置语法意义,又可以表示被动语法意义。

本文在前人研究的基础上,利用“北大汉语语料库(CCL)”,选用了19023条中的610条语料进行统计、分析,对“S+给+NP+VP”中“S”的句法功能进行了考察与研究,并分析了“S”的组成成分、省略与否、有生性、无生性等。

标签:“S+给+NP+VP”结构S 句法功能一、引言介词作为虚词的一种,是留学生学习汉语的一个难点。

介词“给”属于汉语词汇等级大纲中的甲级词,也是“留学生使用最多的介词之一”(李大忠,1996),同时它在句中的用法十分灵活,意义也很复杂。

本文在前人研究成果的基础上,归纳出非动词“给”①出现的八种格式,分别是:1.S+VP+给+NP1+NP2(1)徐经理,谢谢您送给我这么漂亮的花。

(陈建功,赵大年《皇城根》)2.S+VP+NP2+给+NP1(2)到了目的地,我掏出车钱给他,他问我要开票么?(王朔《许爷》)3.S+给+NP1+VP+NP2(3)要是算得准,我还给你送礼物呐!(陈建功,赵大年《皇城根》)4.S+给+NP+VP(4)这孩子[给]饿坏了。

(王朔《痴人》)(5)它早起来了,它[给]老人的饭已舔光。

(彭见《那山·那人·那狗》)(6)她[给]顶回去了(邓友梅《我们的军长》)5.S+把+NP+给+VP(7)李弥气得当场就把那个炮兵团长给毙了。

(邓贤《大国之魂》)6.S+被+NP+给+VP(8)也都被美国鬼子给杀了!(老舍《无名高地有了名》)7.S+叫/让+NP+给+VP(9)不过戏曲界似乎不止一位刘汉臣,一位在上海叫黑社会给害死了,曾在观众中引起愤慨。

(邓友梅《无事忙杂记》)(10)吴穴头儿要敢这么剥削演员,早让人拿人刀子给捅啦!(陈建功,赵大年《皇城根》)8.S+给+NP+给+VP(11)早给日本人给抓走啦!(老舍《四世同堂》)上面“S+给+NP+VP”格式既可以表示处置语法意义,又可以表示被动语法意义。

汉语介词语义的演变模式

汉语介词的语义演变模式主要包括以下几个方面:

1. 从空间关系到抽象关系的演变,许多汉语介词最初是用来表

示空间关系的,比如“在”、“上”、“下”等,随着语言的发展,这些介词的意义逐渐扩展到表示抽象关系,如“在”不仅可以表示

位置,还可以表示状态或条件;“上”不仅可以表示空间位置,还

可以表示时间顺序或程度等。

2. 从具体表示到抽象表示的演变,一些汉语介词最初是用来表

示具体的动作或状态的,随着语言的发展,这些介词的意义逐渐扩

展到表示更为抽象的概念,如“经过”最初表示通过某个地方,后

来引申为经历某种事情;“因为”最初表示原因,后来引申为理由

或解释等。

3. 从单一意义到多义的演变,一些汉语介词最初只有一个特定

的意义,随着语言的发展,这些介词的意义逐渐扩展到具有多种含义,如“对”最初表示朝向或关系,后来引申为目的、关于、针对

等多种意义。

4. 从实词到虚词的演变,一些汉语介词最初是具有实际意义的

词语,随着语言的发展,这些介词的实际意义逐渐弱化,成为虚词,如“自”最初表示自己,后来成为表示被动或强调的虚词。

总的来说,汉语介词的语义演变模式是多方面的,包括从空间

关系到抽象关系的演变、从具体表示到抽象表示的演变、从单一意

义到多义的演变以及从实词到虚词的演变等。

这些演变反映了汉语

介词在语言发展过程中的丰富多样的语义变化。

汉语修饰语语序的类型学探因作者:申莉来源:《现代语文》2020年第09期摘要:从语言类型的角度来看,汉语的修饰语前置语序更多地表现出SOV型语言的特征。

通过对汉语修饰语六对要素的分析,可以发现,汉语修饰语前置并不影响汉语的SVO类型归属。

从语言的类型演变来看,人类语言亦不乏从SOV发展为SVO的例子。

相关汉语文献表明,汉语修饰语很早就是前置的,它符合SOV语言的特点。

相关研究表明,英语和法语的始祖类型无疑是SOV语言,汉语的始祖类型也有可能是SOV语言。

就此而言,汉语修饰语语序前置极有可能是受到了类型发展的影响。

关键词:汉语;修饰语语序;类型一、汉语语序类型学研究简介Greenberg曾根据主语、谓语和宾语的位置关系,归纳出人类语言可能出现的六种语序:SVO,SOV,VSO,VOS,OSV和OVS。

作者认为,只有SVO、SOV、VSO三种语序会作为优势语序出现,而VOS、OSV、OVS三种语序则根本不发生或极为少见,它们的共同特点是宾语处于主语之前。

他由此得出第一个普遍现象:带有名词性主语和宾语的陈述句中,优势语序几乎总是主语处于宾语之前[1](P46)。

这一论断为语言学研究带来了新的视角,按照Greenberg的观点来看,现代汉语中主语总是位于宾语之前,这可以证明汉语同样是采用了优势语序。

在早期的汉语语法研究中,多数学者认为汉语是意合型语言,并以语义为标准进行研究。

因此,20世纪70年代之前,汉语语法研究中基本没有明确的语序类型概念。

之后,丁声树、赵元任、朱德熙、陆俭明等学者,借鉴了语言学理论的最新成果,运用结构主义语言学方法,对汉语语序进行探讨。

不过,这种研究方法并未从汉语意合的特点出发,没有充分考虑汉语语义,难以真正揭示汉语实际语序变化及内在规律,更无法进行跨语言比较。

从类型学的视角研究汉语语序始于20世纪70年代的海外汉语学界。

戴浩一(1973)、Li & Thompson(1973,1975)等学者认为汉语属于SOV型语言;Light(1979)、Mei(1980)等学者则认为汉语属于SVO型语言,Sun & Givón(1985)用实际语料的统计支持汉语是SVO型语言的观点[2](P45)。

2013年11月学术交流Nov.,2013总第236期第11期Academic Exchange Serial No.236No.11·语言与文字·①“为”字界定:“为”字有两个读音(wéi 和wèi ),分别为动词和介词(“为……所……”中“为”读wéi )。

我们研究的是“为”(wèi )这个介词,指介词宾语表确定的受益对象、原因和目的的“为”(wèi )字。

[收稿日期]2013-05-10[基金项目]黑龙江省教育厅人文社会科学研究项目(12524005)[作者简介]姚海萍(1981-),女,辽宁昌图人,讲师,硕士,从事现代汉语语法和语言学理论研究。

论现代汉语“为+O +V /VP ”的构式义姚海萍(大庆师范学院文学院,黑龙江大庆163712)[摘要]现代汉语“为+O +V /VP ”主要有引进受益对象、原因、目的三种类型,其中谓语动词都有不同小类。

三类句式中谓语动词除了可以用“自主”性谓语动词外,“为”引进原因和目的的“为”字句中,还可以用“非自主”性动词,仍然表示“主体有意地做某事使承受者受益”的构式义。

根据“为”字句“受益”程度的不同,可把“为”字句分为三个不同等级的范畴,其共同特点是“有意地使对象受益”,其中受益程度最强的“为”字句称为范畴的典型成员,受益程度较弱和最弱的称为非典型成员。

[关键词]构式语法;“为+O +V /VP ”;构式义[中图分类号]H146.3[文献标志码]A [文章编号]1000-8284(2013)11-0146-040.引言在现代汉语里有一些特殊的句式,如“把”字句、“被”字句,分别指谓语部分带有由介词“把”或“被”构成的介词短语作状语的谓语句。

相应地,我们把谓语部分带有由介词“为”构成的介词短语作状语的动词谓语句,称作现代汉语“为”字句①,记作“为+O +V /VP ”。

“为”字句在现代汉语中是很常见的句式之一,但综观学者研究,一般只是对介词“为”的义项进行分析,或是把介词“为”与相关介词比较,进而说明介词“为”的用法,而对于“为”字句中谓语部分和整个“为”字句还缺乏专门的研究,据我们所掌握的资料来看,共有两篇,而且还是和别的句式进行比较时谈到的。

现代汉语“V+介+XP”结构及相关问题研究现代汉语中,有几个较为特殊的词,如:“到”“在”“向”“往”“自”“于”“给”等,它们同其他介词相比,表现出极大不同——均可位于动词后。

这些词与前项谓词性成分和后项搭配成分组合形成“V+介+XP”结构,具有特殊地位,结构组成更加紧密,动介组合呈词汇化趋势。

本文就是专门对这种结构及相关性问题作全面分析和整体把握的。

全文除绪论和结语之外,共分为上、下两编。

上编为四章,主题为“语言演变分布位置与词性变化”,主要内容是:运用语法化理论,就留存在现代汉语中的动词后介词性成分作整体把握和综合分析,探寻动后介词性成分的演化趋势,理清位于动词前与后的相同介词性成分的发展脉络以及探寻造成这种不同演化趋势的主要原因。

从历时角度对“动介”线性序列进行全面考察,发现动介组合数量随时代发展而呈上升趋势,但是相应词汇化成词的动介式构词数量并不在多数。

重点强调一个语言成分的变化,其分布位置的重要性。

谓词后介词性成分演化趋势的原因主要是其分布位置所致。

第四章对“从…到…”格式进行考察,发现该格式所处的位置不同,“到”的词性就会有所差异。

第五章旨在强调句法位置对“到X”类副词生成的重要性。

下编为四章,主题为“‘V+介+XP’结构个案考察与分析”,主要内容是:全面考察《汉语动词用法词典》中1321个动词与相关介词的组配情况,并分别对“自”“向”“往”“到”和“在”作个案专题研究。

语言是不断发展的,以往的相关研究结论有可能随着时间的推移而发生改变,单从能够进入到结构中的动词来说,数量是在递增的。

通过对个案专题的充分描写,分析结构内部构件的整合层级和制约因素,对不同结构中“向”“往”“到”“在”等词的词性进行重新界定,并且对各自所在结构表达的事件给以定位。