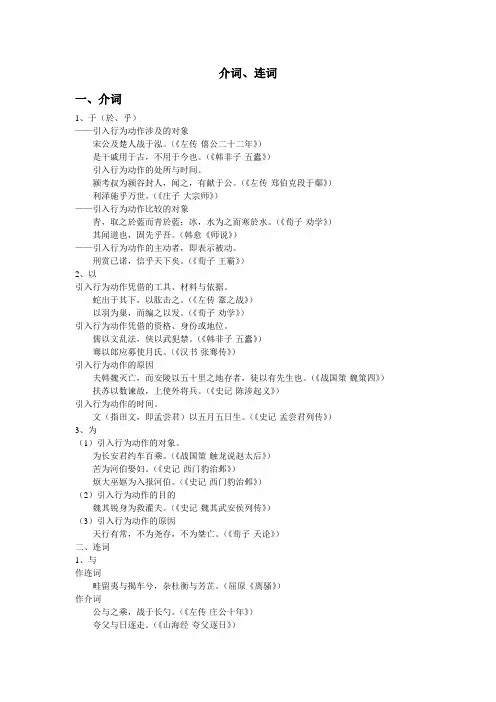

古代汉语 连词与介词

- 格式:ppt

- 大小:177.50 KB

- 文档页数:71

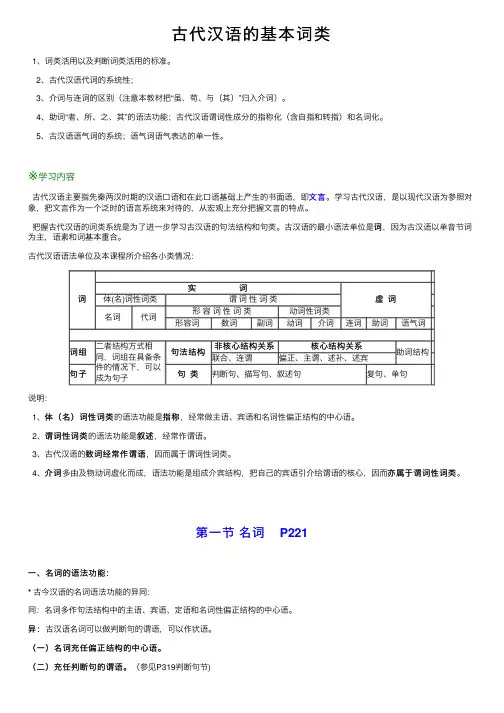

古代汉语的基本词类1、词类活⽤以及判断词类活⽤的标准。

2、古代汉语代词的系统性;3、介词与连词的区别(注意本教材把“虽、苟、与(其)”归⼊介词)。

4、助词“者、所、之、其”的语法功能;古代汉语谓词性成分的指称化(含⾃指和转指)和名词化。

5、古汉语语⽓词的系统;语⽓词语⽓表达的单⼀性。

※学习内容古代汉语主要指先秦两汉时期的汉语⼝语和在此⼝语基础上产⽣的书⾯语,即⽂⾔。

学习古代汉语,是以现代汉语为参照对象,把⽂⾔作为⼀个泛时的语⾔系统来对待的,从宏观上充分把握⽂⾔的特点。

把握古代汉语的词类系统是为了进⼀步学习古汉语的句法结构和句类。

古汉语的最⼩语法单位是词词,因为古汉语以单⾳节词为主,语素和词基本重合。

古代汉语语法单位及本课程所介绍各⼩类情况:词实词虚词体(名)词性词类谓词性词类名词代词形容词性词类动词性词类形容词数词副词动词介词连词助词语⽓词词组⼆者结构⽅式相同,词组在具备条件的情况下,可以成为句⼦句法结构⾮核⼼结构关系核⼼结构关系助词结构联合、连谓偏正、主谓、述补、述宾句⼦句类判断句、描写句、叙述句复句、单句说明:1、体(名)词性词类体(名)词性词类的语法功能是指称指称,经常做主语、宾语和名词性偏正结构的中⼼语。

2、谓词性词类谓词性词类的语法功能是叙述叙述,经常作谓语。

3、古代汉语的数词经常作谓语数词经常作谓语,因⽽属于谓词性词类。

4、介词介词多由及物动词虚化⽽成,语法功能是组成介宾结构,把⾃⼰的宾语引介给谓语的核⼼,因⽽亦属于谓词性词类亦属于谓词性词类。

第⼀节名词 P221⼀、名词的语法功能:*古今汉语的名词语法功能的异同:同:名词多作句法结构中的主语、宾语、定语和名词性偏正结构的中⼼语。

异:异:古汉语名词可以做判断句的谓语,可以作状语。

(三)充任状语,修饰谓语。

(现代汉语中仅时间名词有此功能:学⽣[下午]开会。

)(三)充任状语,修饰谓语。

辨别:名词出现在主语后,动词前。

古代汉语名词作状语的类型:(见教材例)古代汉语名词作状语的类型:时间。

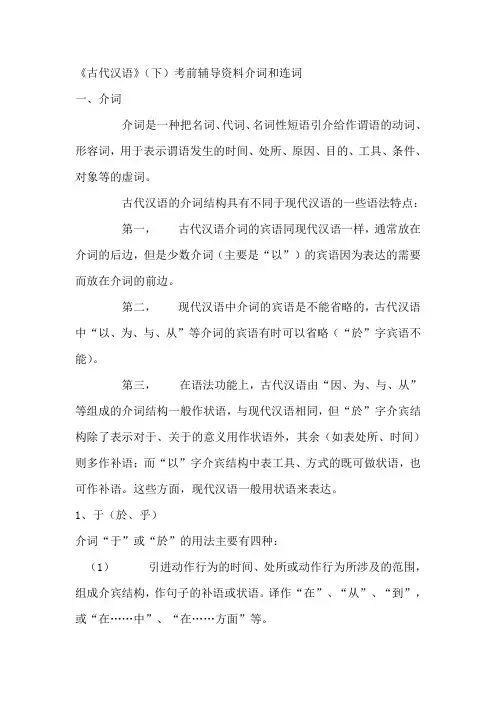

《古代汉语》(下)考前辅导资料介词和连词一、介词介词是一种把名词、代词、名词性短语引介给作谓语的动词、形容词,用于表示谓语发生的时间、处所、原因、目的、工具、条件、对象等的虚词。

古代汉语的介词结构具有不同于现代汉语的一些语法特点:第一,古代汉语介词的宾语同现代汉语一样,通常放在介词的后边,但是少数介词(主要是“以”)的宾语因为表达的需要而放在介词的前边。

第二,现代汉语中介词的宾语是不能省略的,古代汉语中“以、为、与、从”等介词的宾语有时可以省略(“於”字宾语不能)。

第三,在语法功能上,古代汉语由“因、为、与、从”等组成的介词结构一般作状语,与现代汉语相同,但“於”字介宾结构除了表示对于、关于的意义用作状语外,其余(如表处所、时间)则多作补语;而“以”字介宾结构中表工具、方式的既可做状语,也可作补语。

这些方面,现代汉语一般用状语来表达。

1、于(於、乎)介词“于”或“於”的用法主要有四种:(1)引进动作行为的时间、处所或动作行为所涉及的范围,组成介宾结构,作句子的补语或状语。

译作“在”、“从”、“到”,或“在……中”、“在……方面”等。

(2)引进动作行为涉及的对象,组成介宾结构,作句子的补语或状语。

译作“向”、“跟”、“给”、“对”、“对于”等。

(3)引进比较的对象,组成介宾结构,用在形容词或少数表心理活动的动词后面作补语,译作“比”。

(4)引进动作行为的主动者,组成介宾结构作动词的补语,译作“被”。

介词“于”和代词“是”构成介宾关系的凝固词组,在句中作状语,意思是“从此”、“在这里”、“在这个时候”或“在这种情况下”。

“乎”字上古音与“于”相近,用作介词,其作用与“于”或“於”基本相同,可以引进动作行为的处所、时间、对象等。

2、以介词“以”的用法主要有六种:(1)引进动作行为的工具、手段,可译为“用”、“拿”。

(2)引进动作行为连带的人,这是一种行为方式。

可译为“率领”。

这种“以”字结构只作状语。

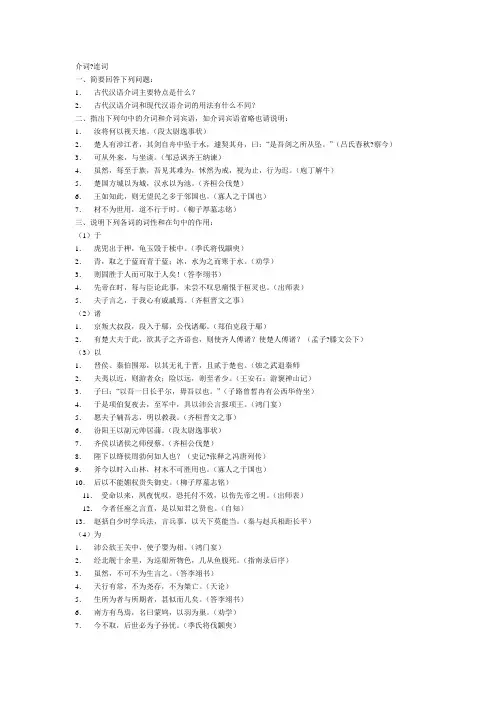

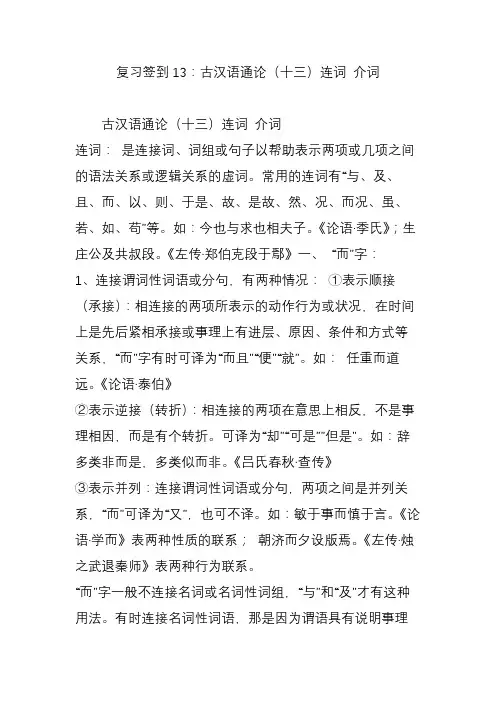

复习签到13:古汉语通论(十三)连词介词古汉语通论(十三)连词介词连词:是连接词、词组或句子以帮助表示两项或几项之间的语法关系或逻辑关系的虚词。

常用的连词有“与、及、且、而、以、则、于是、故、是故、然、况、而况、虽、若、如、苟”等。

如:今也与求也相夫子。

《论语·季氏》;生庄公及共叔段。

《左传·郑伯克段于鄢》一、“而”字:1、连接谓词性词语或分句,有两种情况:①表示顺接(承接):相连接的两项所表示的动作行为或状况,在时间上是先后紧相承接或事理上有进层、原因、条件和方式等关系,“而”字有时可译为“而且”“便”“就”。

如:任重而道远。

《论语·泰伯》②表示逆接(转折):相连接的两项在意思上相反,不是事理相因,而是有个转折。

可译为“却”“可是””但是”。

如:辞多类非而是,多类似而非。

《吕氏春秋·查传》③表示并列:连接谓词性词语或分句,两项之间是并列关系,“而”可译为“又”,也可不译。

如:敏于事而慎于言。

《论语·学而》表两种性质的联系;朝济而夕设版焉。

《左传·烛之武退秦师》表两种行为联系。

“而”字一般不连接名词或名词性词组,“与”和“及”才有这种用法。

有时连接名词性词语,那是因为谓语具有说明事理或描写情况的性质。

如:“蟹六跪而二螯”中的两个名词用作谓语带有描述性质。

2、”而”字用在主语和谓语之间。

①表示假设,译成“如果”如:人而无仪,不死何为!《诗经·相鼠》②有时表示主语不应出现谓语的情况。

从意义关系来看,属于逆接,可译为“如果”或“却”。

如:君子而不仁者有矣夫。

《论语·宪问》(指君子应该仁而不仁)3、”而”字用在状语和动词之间,表偏正关系,语义上属顺接,“而”字一般不译出。

如:太后盛气而揖之。

《战国策·触龙说赵太后》;子路率尔而对。

《论语·先进》二、“以”字:既是介词又是连词,连词“以”是从介词“以”虚化而来。

古汉语通论(十三)连词,介词(一)连词古代汉语常用的连词有“与”“及”“且”“而”“以”“则”“於”“是”“故”“是故”“然”“况”“而况”“虽”“若”“如”“苟”等等。

例如:今由与求也相夫子。

(论语·季氏)生庄公及共叔段。

(左传隐公元年)公语之故,且告之悔。

(左传隐公元年)今臣之刀十九年矣,所解数千牛矣,而刀刃若新发於硎。

(庄子·养生主)焉用亡郑以陪邻?(左传僖公三十年)屦大小同,则贾相若。

(孟子·滕文公上)孟尝君使人给其食用,无使乏。

於是冯谖不复歌(注:“於是”用在句首,本来是“在这时候”的意思,例如《左传成公三年》:“於是荀首佐中军矣,故楚人许之。

”由於用於句首,所以发展为只音的连词,略等於现代的“於是”。

《左传襄公三年》:“祁奚请老。

晋侯问嗣焉,称解狐--其雠也。

将立之而卒。

又问焉。

对曰:‘午也可。

’於是羊舌职死矣。

晋侯曰:‘孰可以代之?’对曰:‘赤也可。

’於是使祁午为中军尉,羊舌赤佐之。

”前一个“於是”当“在这时候”讲,后一个“於是”是连词。

这是要依据上下文,细玩文意,来加以区别的。

)。

(战国策·齐策)求也退,故进之;由也兼人,故退之。

(论语·季氏)是故质的张而弓矢至焉。

(荀子·劝学)(“是故”,本义是“这个缘故”,可以看作双音词,等於单说“故”。

)吾不能早用子,今急而求子,是寡人之过也。

然郑亡,子亦有不利焉。

(左传僖公三十年)(“然”,然而,但是。

)蔓草犹不可除,况君之宠弟乎?(左传隐公元年)(“况”,何况。

)技经肯之未尝,而况大軱乎?(庄子·养生主)虽有智慧,不如乘势;虽有鎡基,不如待时。

(孟子·公孙丑上)(“虽”,虽然,即使。

)若使烛之武见秦君,师必退。

(左传僖公三十年)王如知此,则无望民之多於邻国也。

(孟子·梁惠王上)苟亏人愈多,其不仁兹甚矣,罪益厚。

(墨子·非攻上)古代汉语的连词很多,现在只提出“而”“以”“则”三个连词来加以讨论,并附带说明古书上常见的“然而”“虽然”“然则”的用法。

第四講語法學(四)古漢語的詞類:介詞、連詞一、介詞介詞介紹它所帶的成分給謂語,起中介功能。

介詞和它的賓語作爲一個整體,對謂語起修飾或說明作用。

介詞都有賓語,雖然有時賓語可省略,但不等於無賓語。

介詞不可獨立存在。

介詞不能出現在謂語的位置上,這是介詞與動詞的主要區別。

介詞與連詞關係很近,有時界限並不很分明,有時將二者統稱爲“聯結詞”。

大家在(动词)教室大家在(介词)教室上课(动词)介詞的功能語義上看:引出與動作、狀態相關的時間、處所、人物、工具、方式、依據、原因等。

語法上看:1.作狀語:晉靈公不君(行为方式不像君主),厚斂以雕墻,從臺上彈人而觀其辟丸也。

《左傳·宣公二年》动词前2.作補語:君子喻於義,小人喻於利。

《論語·里仁》动词后3.作定語,這種情況很少見,不是常規用法:及介時宾雨、沿江一帶、自此之後、方今之時于、於、乎●“于”是一個非常古老的介詞,在甲骨文中已很多見。

它的語義功能非常豐富。

1.引進與動作行爲有關的時間,在動詞前:故春蒐(sou)、夏苗、秋獮、冬狩,皆于農隙以講事(讨论军事活动)也。

《左傳·隱公五年》(古人打猎更重要的目的是进行军事演习)子于是日哭,則不歌。

《論語·述而》于今創痍未瘳,噲又面諛,欲摇動天下。

《史記·季布欒布列傳》●先時期,“于”結構在大多數情況下都是用於動詞後的,只有引進時間時大多在動詞前,只有偶爾例外。

一般情况下,动词+于+宾语2.地點,表示動作行爲的起點、發生的處所、終點,這是“于”最重要的、最常見的功能,多用於動詞後:召莊公于鄭而立之。

《左傳·桓公二年》起點伯夷、叔齊餓于首陽之下。

《論語·季氏》處所盤庚遷于殷,民不適有居。

《尚書·盤庚上》終點●介詞的意義,與動詞和賓語都有關係:邾子在門台,臨廷。

閽看门人以瓶水沃廷。

邾子望見之,怒。

閽曰:“夷射姑旋小便焉。

”命執之,弗得,滋怒。

自投于牀,廢於鑪炭,爛,遂卒。