《中医学》防治原则

- 格式:ppt

- 大小:234.02 KB

- 文档页数:6

2024年《中医学》防治原则与治疗方法考点主要涉及以下方面:一、防治原则1.中医防治原则的基本内容:辨证论治、辨别因时、借助外物、随机应变、因势利导、治疗与预防结合等。

2.各类疾病的防治原则:各类疾病的防治原则根据病情特点和病机变化有所不同,如急性病与慢性病的防治原则、本虚标实与本实标虚的防治原则等。

二、治疗方法1.辨证施治方法:包括辨证论治的基本方法以及常见疾病的辨证施治方法,如感冒、腹泻、高血压等。

2.药物治疗方法:包括中药及其配方、药物剂量和给药途径的选择等。

常考的有中药药效、中药经典及重要方剂的应用等。

3.针灸治疗方法:包括经络与穴位的选择、各类针刺操作方法和调和技法等内容。

常考的有针刺经穴的定位和操作、针刺手法的应用等。

4.按摩推拿治疗方法:包括常见按摩推拿技法的学习和应用,如推、拿、揉、点、按等。

5.针药结合治疗方法:针灸与中药的辩证应用、草药外敷、药物止痛等。

6.其他治疗方法:如气功疗法、饮食疗法、运动疗法等。

三、疾病的辨证分型1.外感病辨证分型:风寒、风热、风湿、湿邪、燥邪、寒邪等。

2.其他疾病辨证分型:热证、寒证、虚证、实证等。

四、各类疾病的辨病论治1.常见疾病的辨病论治:感冒、肺炎、支气管炎、高血压、糖尿病、冠心病、胃炎、消化不良、失眠、神经衰弱等。

2.妇科疾病的辨病论治:月经不调、痛经、更年期综合症、乳腺增生、白带异常等。

3.男科疾病的辨病论治:前列腺炎、阳萎、性功能障碍等。

4.儿科疾病的辨病论治:儿童感冒、儿童腹泻等。

以上内容仅涵盖部分考点,考生还需结合教材和历年真题进行综合复习。

中医学基础防治原则

中医学基础包括中医学的理论体系、研究方法、基本理论和基本常识等,是中医的理论基础和指导原则。

中医学基础防治原则是中医学在实践中总结出的一系列预防和治疗疾病的原则,下面将从中医的整体观念、防病原则和治病原则三个方面进行详细阐述。

其次,中医学基础防治原则体现在防病原则方面。

中医学强调预防为主,强调保持人体健康的重要性。

中医学强调养生和调理,提倡合理的饮食、适量的运动、良好的作息以及精神调节等方式,来增强机体的抵抗力和免疫力,预防各种疾病的发生。

此外,中医学也强调适应环境变化,根据季节和气候变化来调整个体的生活和饮食习惯,以免受到气候的影响而导致疾病的发生。

最后,中医学基础防治原则体现在治病原则方面。

中医学强调辨证施治,即根据不同的病症和个体特点来进行具体的治疗。

中医学认为疾病的产生是由于人体的阴阳失衡或气机不畅所致,因此,中医学的治疗目标是调整阴阳平衡、调畅气机,从而达到防治疾病的目的。

在具体治疗中,中医学强调综合治疗,包括中药治疗、针灸疗法、推拿按摩、气功调理等,充分发挥人体自身的调节和自愈能力,从而实现病的防治。

综上所述,中医学基础防治原则体现在中医的整体观念、防病原则和治病原则三个方面,强调以人为本、整体观念、养生和调理、预防为主、辨证施治等。

这些原则在中医实践中起到了重要的指导作用,使得中医学具有了独特的防治理念和方法,有助于维护人体健康和预防疾病的发生。

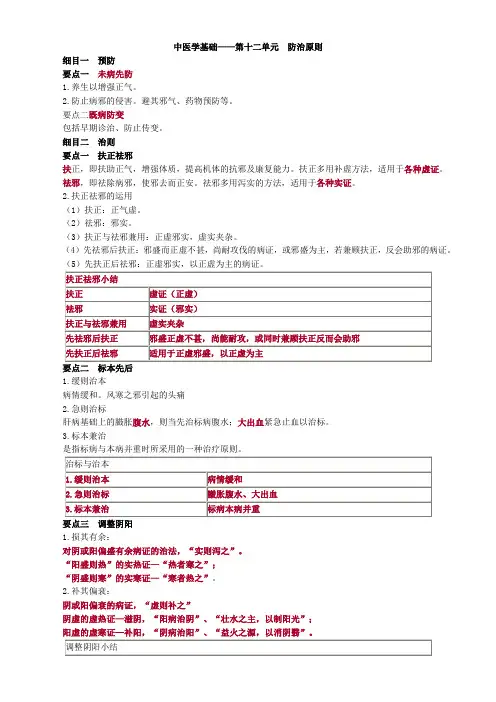

中医学基础——第十二单元防治原则细目一预防要点一未病先防1.养生以增强正气。

2.防止病邪的侵害。

避其邪气、药物预防等。

要点二既病防变包括早期诊治、防止传变。

细目二治则要点一扶正祛邪扶正,即扶助正气,增强体质,提高机体的抗邪及康复能力。

扶正多用补虚方法,适用于各种虚证。

祛邪,即祛除病邪,使邪去而正安。

祛邪多用泻实的方法,适用于各种实证。

2.扶正祛邪的运用(1)扶正:正气虚。

(2)祛邪:邪实。

(3)扶正与祛邪兼用:正虚邪实,虚实夹杂。

(4)先祛邪后扶正:邪盛而正虚不甚,尚耐攻伐的病证,或邪盛为主,若兼顾扶正,反会助邪的病证。

(5)先扶正后祛邪:正虚邪实,以正虚为主的病证。

要点二标本先后1.缓则治本病情缓和。

风寒之邪引起的头痛2.急则治标肝病基础上的臌胀腹水,则当先治标病腹水;大出血紧急止血以治标。

3.标本兼治是指标病与本病并重时所采用的一种治疗原则。

要点三调整阴阳1.损其有余:对阴或阳偏盛有余病证的治法,“实则泻之”。

“阳盛则热”的实热证—“热者寒之”;“阴盛则寒”的实寒证—“寒者热之”。

2.补其偏衰:阴或阳偏衰的病证,“虚则补之”阴虚的虚热证—滋阴,“阳病治阴”、“壮水之主,以制阳光”;阳虚的虚寒证—补阳,“阴病治阳”、“益火之源,以消阴翳”。

要点四正治反治1.正治指采用与其疾病证候性质相反的方药进行治疗的原则,又称“逆治”。

包括寒者热之,热者寒之,虚则补之,实则泻之等原则。

2.反治指顺从病证的外在假象而治的原则。

又称“从治”。

包括热因热用、寒因寒用、塞因塞用、通因通用。

(1)热因热用:即以热治热,是指用热性的药物来治疗具有假热征象的病证。

适用于阴盛格阳的真寒假热证。

(2)寒因寒用:即以寒治寒,是指用寒性的药物来治疗具有假寒征象的病证。

适用于阳盛格阴的真热假寒证。

(3)塞因塞用:即以补开塞,指用补益的方药来治疗具有闭塞不通症状的病证。

适用于真虚假实证。

如血虚经闭、肾阳虚的尿少癃闭、脾虚纳呆腹胀、精血不足的便秘。

中医防治原则与治疗方法中医是中国传统医学的核心内容之一,它秉持着独特的防治原则和治疗方法,以整体观念和个体化治疗为主要特点。

中医注重预防,提倡保持身体的平衡和谐,以达到防病的目的。

下面将详细介绍中医的防治原则和治疗方法。

一、中医的防治原则1.调整阴阳平衡:中医认为阴阳是构成宇宙万物的两种相互对立而又相互转化的力量,人体也是由阴阳相互调和的。

当人体阴阳失调时,会导致各种疾病的产生。

因此,中医强调调整阴阳平衡,使得人体内外的阴阳相互协调,以维持健康的状态。

2.调畅气血:中医认为气和血是维持人体正常生理活动的重要物质基础。

气的运行和血的循环顺畅,有益于身体的健康。

而气和血的不畅通则会引发各种疾病。

因此,中医注重通过调节气血的运行,保持身体的正常功能。

3.强调整体观念:中医认为人体是一个生命体系,各个组成部分相互影响、相互调节。

中医强调人体的整体观念,即把人体看作一个有机整体,而不是单独的病灶。

整体观念的应用有助于综合考虑各个系统的相互关系,从而更好地进行防治。

4.强调个体化治疗:中医认为每个人的身体状况都是独特的,不同的人对于同一疾病可能会有不同的反应和症状。

因此,中医强调个体化治疗,即根据每个人的具体情况制定相应的治疗方案。

这种针对个体的治疗方法能够更好地满足患者的需求,增强治疗效果。

二、中医的治疗方法1.中药治疗:中医重视中草药的运用,通过制作各种药方,调理人体的阴阳、气血,达到治疗病症的目的。

中药治疗的特点是药物配伍灵活、疗效持久,对慢性病的治疗效果更为显著。

同时,中药还具有较少的副作用和广泛的适应症,适合人们长期使用。

2.针灸疗法:针灸是中医学的重要组成部分,它通过刺激经络穴位,调整人体的阴阳平衡,改善气血运行。

针灸具有调节免疫功能、镇痛、祛湿等功效。

常见的针灸疗法有体针、耳针、手针等,根据具体症状和病情选择适当的针灸方法。

3.推拿按摩疗法:推拿按摩是通过手的压力、摩擦和揉捏等手法,刺激人体经络和腧穴,调整气血的运行,以促进疾病的康复。

中医防治原则与治法1.辨证论治:中医学强调个体化的治疗方法,即根据患者的病情、体质和病因,进行辨证施治。

辨证论治主要是通过望、闻、问、切等四诊方法来确定病因和病机的变化,进而选择相应的治疗方法和药物来调整人体的阴阳平衡,达到治疗疾病的目的。

2.以整治为主:中医学认为疾病是整体功能失调的结果,治疗应以整体的调节为主,而不是仅仅局限于病症的治疗。

中医治疗注重调整人体的阴阳平衡,促进机体的自愈能力,达到疾病治愈的目的。

3.防未病为主:中医学认为预防疾病比治疗疾病更为重要。

通过调整饮食、作息、锻炼等生活方式,增强机体的抵抗力和免疫力,可以有效预防疾病的发生。

4.因势利导:中医学注重因势利导的治疗方法。

即根据病理变化的特点,选择合适的治疗方法和药物来治疗疾病。

例如,对于阳明暑热证,可以使用寒凉解表的药物来降低体温,治疗病症。

中医治法是中医学中用于治疗疾病的方法和技术。

中医治法主要包括以下几种:1.药物治疗:中医药物治疗是中医学的核心治疗方法。

中医药物包括草药、矿物质、动物药等,具有独特的治疗效果。

中医药物治疗主要通过调整体内的阴阳平衡,促进气血运行,达到治疗疾病的目的。

2.针灸治疗:针灸是中医学的重要治疗方法之一、通过刺激人体经络和穴位,调整体内的阴阳平衡,促进气血运行,达到治疗疾病的目的。

针灸治疗具有疗效明显、疗程短、无副作用等优点,被广泛应用于各种疾病的治疗。

3.推拿按摩:推拿按摩是中医学的传统治疗方法之一、通过手法的推拿按摩,调整人体的气血运行,促进身体的新陈代谢,达到治疗和预防疾病的目的。

推拿按摩具有操作简单、方便快捷等优点,被广泛应用于各个年龄段的人群。

4.饮食调理:中医学认为饮食是治疗疾病的重要方法。

通过合理的搭配食物,调节体内的阴阳平衡,促进气血运行,达到治疗和预防疾病的目的。

例如,对于寒凉体质的人来说,可以适量食用一些温热的食物,调节体内的阴阳平衡,增强体质。

综上所述,中医防治原则与治法是中医学的重要理论基础,也是中医治疗实践的指导原则。