高中生物群落的演替

- 格式:doc

- 大小:288.00 KB

- 文档页数:6

高中生物《群落的演替》教案作为一位优秀的人民教师,总不可避免地需要编写教案,教案是教材及大纲与课堂教学的纽带和桥梁。

来参考自己需要的教案吧!以下是小编帮大家整理的高中生物《群落的演替》教案,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

一、教学目标1.通过阅读印尼火山爆发的文字资料,阐明群落的演替过程。

2.通过比较两个演替过程的相同点和不同点,掌握初生演替和次生演替。

3.通过教师举例不同类型的顶级群落,明确顶极群落的概念。

二、教学重难点重点:群落演替的概念。

难点:群落演替的概念。

三、教学过程(一)新课导入教师通过多媒体展示森林群落的图片,提问:这是是什么群落?具有怎样的特点?(森林群落;具有复杂的种间关系,处于一个动态平衡中。

)追问:这样稳定的森林群落是如何产生的?如果现有的森林群落被破坏后,会发生些什么样的变化?引发学生思考,引出课题——《群落的演替》。

(二)新课教学1.演替的概念多媒体展示印尼火山爆发后的群落变化示意图,组织学生分组讨论:(1)火山爆发后,在裸地上先长出的小草和出现的蜘蛛,能不能将他们统称为群落?如果是群落,那稳定性怎么样?(是群落;稳定性非常弱。

)(2)后面形成的小树林算一个群落吗?那么,小树林这个群落和前面有小草、蜘蛛的群落还是同一个群落吗?为什么?(小树林应该是群落;不是,因为物种组成不一样,而且种间关系和空间结构都发生变化。

)教师带领学生一同总结群落演替的概念。

(上述群落演变的过程是一些物种取代另一些物种、一个群落类型取代另一个群落类型的过程,这个过程直到出现一个稳定的群落才会中止。

群落这种依次取代的现象就叫做演替)教师补充讲解:水生群落与陆生群落一样也要经历演替的过程。

2.演替的类型过渡:那是不是所有的演替都是像刚刚各位同学看的从裸岩演替过来的呢?教师引导学生自己想想日常生活中,农田被弃耕后演替的过程。

提问:这种演替和发生在裸岩上的演替过程有什么异同之处?(起点不同,一个是从裸岩开始,而一个是从弃耕的草本植物开始的。

↓重点知识:一、群落演替的概念:随着时间的推移,一个群落被另一个群落代替的过坐标图中捕食者和被捕食者的判断(1)看曲线上升和下降的先后关系,一般先上升或下降的曲线代表被捕食者。

(2)看曲线峰值的高低,一般曲线峰值高的是被捕食者,另外,被捕食者的个体一般也比捕食者的小,所以被捕食者的数量相对较多。

右图曲线中a为被捕食者,b为捕食者。

捕食与种内斗争要区分开大鲈鱼吃小鲈鱼,这属于种内斗争。

捕食属于种间关系精品课件:教案:一、设计思路本节课的教学设计以新课程理念为指导思想。

“群落的演替”从群落水平揭示了生命系统的动态发展过程,对种群和生态系统的学习起到承上启下的作用,也是退耕还林等生态恢复工作的重要理论依据。

而演替是一个复杂、漫长的过程,学生无法亲历完整的演替系列,又因城市学生对地衣、苔藓等缺乏足够的感性认识,导致学生对演替的理解往往是静态而模糊的,阐明群落的演替也变得困难重重。

学生的概念学习一般要经过具体到抽象的过程,是感性到理性、理性到实践的过程。

本节课以“退耕就能还林吗?”、“退耕还林背后的自然规律是什么?”等现实问题作为切入点,引导学生分析弃耕农田中的物种取代过程,逐步建立现象与概念间的联系,最终抽象概括出演替的概念与机制,之后借助各种直观素材及学生活动突破思维障碍,分析归纳出两种演替类型的异同点,进一步完善知识体系。

最后,鼓励学生探讨演替理论在退耕还林等生态恢复工作中的具体应用,深化核心概念,将新课程理念中的STS思想落到实处。

由图1可知,本节课增加了研究方法的教学。

当学生对演替的知识有了初步了解的时候,往往会提出一个新问题:“这么漫长的演替过程,人们是怎么研究的呢?”,而其方法早已蕴含在各种文字、图片素材中,将其提炼出来不仅不会增加学生的负担,还明确了知识学习与研究方法的内在联系,使学生领悟到研究方法在科学研究中的重要性,凸显理科教学的特点。

本节课从学生的认知规律出发,根据教学内容及学生的知识储备,优化组合了多种教学方法,为学生构建完善的知识体系提供了桥梁和支架。

群落演替的相关知识点群落演替是生态学中的一个重要概念,指的是一个生态系统中的群落结构随时间发生的变化。

群落演替是生态学研究中的基本内容之一,对于了解生态系统的稳定性和可持续发展具有重要意义。

本文将从以下几个方面介绍群落演替的相关知识点。

一、群落演替的定义群落演替是指自然界中群落结构随时间发生的变化。

当一个生态系统建立起来后,其中的物种组成和群落结构会随时间发生变化,这种变化过程就是群落演替。

二、初级演替和次生演替群落演替可以分为初级演替和次生演替两种类型。

1.初级演替:初级演替是指在没有任何土壤的裸岩或裸地上,从无生物的状态开始,逐渐形成一个新的群落的过程。

典型的初级演替包括火山喷发后的岩石表面上的演替和冰川融化后的裸地上的演替。

2.次生演替:次生演替是指在原有植被被破坏或消失后,新的群落逐渐取代原有群落的过程。

典型的次生演替包括火灾后的森林演替和人为砍伐后的林地演替。

三、演替序列群落演替通常会经历一系列的阶段,这些阶段组成了演替序列。

典型的演替序列包括裸地初期、草本演替阶段、灌木演替阶段和森林演替阶段。

1.裸地初期:裸地初期是演替序列的起始阶段,此时土壤中的养分非常缺乏,植物无法生长。

然而,这个阶段的植物通常具有适应裸地环境的特殊生存机制。

2.草本演替阶段:草本演替阶段是指在裸地上,以草本植物为主要组成部分的群落逐渐形成的过程。

草本植物具有较短的生命周期,适应裸地条件较好。

3.灌木演替阶段:灌木演替阶段是指在草本植物群落的基础上,逐渐出现了一些较高的灌木植物。

这些灌木植物在土壤中积累了更多的养分,为后续的演替提供了条件。

4.森林演替阶段:森林演替阶段是演替序列的最终阶段,此时在群落中出现了乔木和森林植被。

这个阶段的植物通常生命周期较长,能够在相对稳定的环境下生长繁殖。

四、演替过程中的生物相互作用群落演替过程中,植物与植物之间、植物与动物之间、植物与微生物之间存在着复杂的相互作用。

1.植物与植物之间的相互作用:植物通过竞争光线、水分和养分等资源,影响彼此的生长和繁殖。

【导语】在⽣物的学习中,学⽣会学习到很多的知识点,下⾯将为⼤家带来关于⽣物的结构的知识点的介绍,希望能够帮助到⼤家。

⼀、群落演替的定义 群落演替是指群落随时间的推移,⼀定区域内⼀个群落被另⼀个群落所替代的过程。

⼆、群落演替的原因 ①植物繁殖体的迁移、散布和动物的活动性。

②群落内部环境变化③种内和种间关系的改变。

④外界环境条件的变化。

⑤⼈类的活动。

三、群落演替的类型 群落的演替按发⽣的基质状况可分为两类: 1、初⽣演替 (1)概念:在⼀个从来没有植被覆盖的地⾯,或者是原来存在过植被,但被彻底消灭了的地⽅发⽣的演替。

(发⽣于以前没有植被覆盖过的原⽣*地上的群落演替叫做初⽣演替。

) (2)过程: ①旱⽣演替:*岩阶段→地⾐阶段→苔藓阶段→草本植物阶段→灌⽊阶段→森林阶段 ②⽔⽣演替:沉⽔植物→浮⽔植物→挺⽔植物→湿⽣草本植物→灌丛、疏林植物→乔⽊。

(3)特点:演替缓慢。

2、次⽣演替 (1)概念:在次⽣*地(原群落被破坏、有植物繁殖体)上发⽣的演替。

原来有过植被覆盖,以后由于某种原因原有植被消灭了,这样的*地叫做次⽣*地。

次⽣演替是指在原有植被虽已不存在,但原有⼟壤条件基本保留,甚⾄还保留了植物的种⼦或其他繁殖体(如能发芽的地下茎)的地⽅发⽣的演替。

如⽕灾过后的草原、过量砍伐的森林、弃耕的农⽥上进⾏的演替。

(2)过程:弃耕农⽥→⼀年⽣杂草→多年⽣杂草→灌⽊→乔⽊ (3)特点:演替快速。

特别提醒:⼈类活动对群落演替的影响:使群落演替按照不同⾃然的演替速度和⽅向进⾏。

四、群落演替的特征 ①⽅向:⼀定的⽅向性。

②能量:总⽣产量增加,净⽣产量逐渐减低,群落有机总量增加。

③结构:营养结构复杂,物种多样性增⾼,稳定性增强。

④⽣活史:⽣物个体增⼤,⽣活周期变短,⽣态位变窄。

⑤物质循环:开放转为封闭,交换速度变慢。

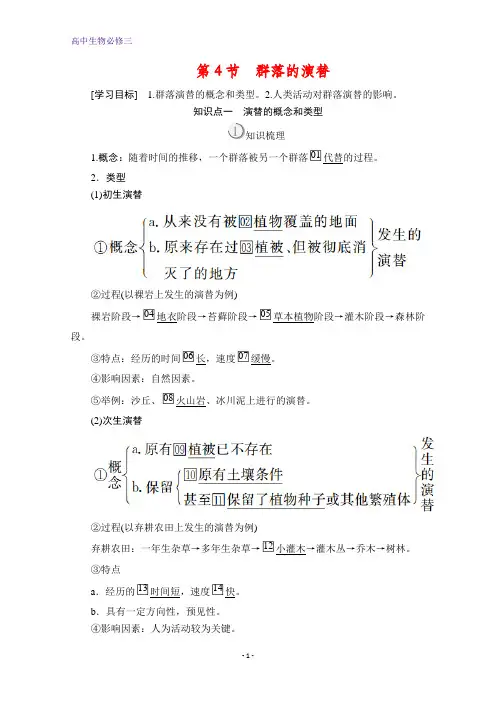

第4节群落的演替[学习目标] 1.群落演替的概念和类型。

2.人类活动对群落演替的影响。

知识点一演替的概念和类型知识梳理1.概念:随着时间的推移,一个群落被另一个群落□01代替的过程。

2.类型(1)初生演替②过程(以裸岩上发生的演替为例)裸岩阶段→□04地衣阶段→苔藓阶段→□05草本植物阶段→灌木阶段→森林阶段。

③特点:经历的时间□06长,速度□07缓慢。

④影响因素:自然因素。

⑤举例:沙丘、□08火山岩、冰川泥上进行的演替。

(2)次生演替②过程(以弃耕农田上发生的演替为例)弃耕农田:一年生杂草→多年生杂草→□12小灌木→灌木丛→乔木→树林。

③特点a.经历的□13时间短,速度□14快。

b.具有一定方向性,预见性。

④影响因素:人为活动较为关键。

⑤举例:火灾过后的草原、□15过量砍伐的森林,弃耕的农田等。

3.群落演替的结果(1)演替方向:演替是群落组成向着一定方向、具有一定规律随时间而变化的有序过程,因而它往往是能□16预见的或□17可测的。

(2)结构:一般生物种类□18越来越多,群落的结构□19越来越复杂。

(3)稳定性:演替是生物和环境反复相互作用,发生在时间和空间上的不可逆变化,稳定性□20越来越高。

[问题思考] 1.初生演替为什么比次生演替所需的时间长?提示:因为初生演替没有土壤条件,要经过漫长的地衣阶段和苔藓阶段,所以初生演替所经历的时间长。

2.所有群落都会演替到森林阶段吗?举例说明。

提示:不一定。

群落演替主要受环境条件影响,还受人为因素影响,如果气候条件适宜,可能演替为森林;如果在干旱的条件下,群落的演替就很难形成树林,或许只发展到草木阶段或稀疏的灌木阶段。

3.在森林阶段内,还能找到地衣、苔藓、草本、灌木吗?提示:能。

群落演替中一些种群取代另外的一些种群,指的是优势取代,而非取而代之。

典题分析题型一演替的过程及类型分析[例1](2015·全国卷Ⅰ)下列关于初生演替中草本阶段和灌木阶段的叙述,正确的是()A.草本阶段与灌木阶段群落的丰富度相同B.草本阶段比灌木阶段的群落空间结构复杂C.草本阶段比灌木阶段的群落自我调节能力强D.草本阶段为灌木阶段的群落形成创造了适宜环境[解题分析]初生演替是指在一个从来没有被植被覆盖过的地面,或者原来存在过植被,但被彻底消灭了的地方发生的演替,大致要经历裸岩阶段→地衣阶段→苔藓阶段→草本阶段→灌木阶段→森林阶段,灌木阶段较高的灌木取代了部分草本植物,物种丰富度增加,A错误;物种丰富度增加,群落的空间结构更复杂,B错误;物种丰富度增加,营养结构更复杂,自我调节能力更强,C错误。

高中生物《群落的演替》教案范文一、教学目标1.理解群落的概念,掌握群落演替的定义、类型及过程。

2.通过观察和分析实例,培养观察、思考、概括的能力。

3.关注生物与环境的关系,提高保护生物多样性的意识。

二、教学重点与难点1.教学重点:群落的概念、群落演替的类型及过程。

2.教学难点:群落演替的原因和机制。

三、教学过程1.导入新课通过展示不同群落的图片,引导学生关注群落的特点。

提问:什么是群落?群落与种群有何区别?2.群落的概念简要介绍群落的概念:在一定时间内,生活在一定区域内的所有生物的集合。

通过实例分析,让学生理解群落的概念。

3.群落演替的定义解释群落演替的定义:在一定时间内,群落中物种组成和结构发生的有规律的变化。

举例说明群落演替的过程。

4.群落演替的类型介绍群落演替的两种类型:原生演替和次生演替。

通过实例分析,让学生理解两种演替类型的区别。

5.群落演替的过程以草原到森林的演替为例,详细介绍群落演替的过程。

强调群落演替的原因:生物与环境的相互作用。

6.群落演替的原因和机制分析群落演替的原因:物种之间的竞争、环境条件的变化等。

介绍群落演替的机制:物种替代、物种入侵、物种适应性变化等。

7.案例分析分析长江流域退耕还林过程中的群落演替现象。

让学生结合所学知识,解释群落演替的原因和机制。

8.课堂小结回顾本节课的主要内容,让学生明确群落演替的概念、类型和过程。

强调群落演替在生态系统中的作用,提高学生对生物多样性的保护意识。

9.课后作业(课后自主完成)收集有关群落演替的实例,分析其演替过程和原因。

四、教学反思本节课通过实例分析和课堂讨论,使学生较好地理解了群落演替的概念、类型和过程。

在教学过程中,注重培养学生的观察、思考和概括能力,提高了学生对生物多样性的保护意识。

课后作业的布置有助于巩固所学知识,提高学生的自主学习能力。

但在教学过程中,仍需注意引导学生积极参与课堂讨论,提高课堂互动性。

重难点补充:1.群落演替的原因和机制设计对话:“同学们,你们能想到为什么群落会发生变化吗?”学生回答后,继续引导:“很好,群落演替的原因有很多,比如自然因素和人为因素。

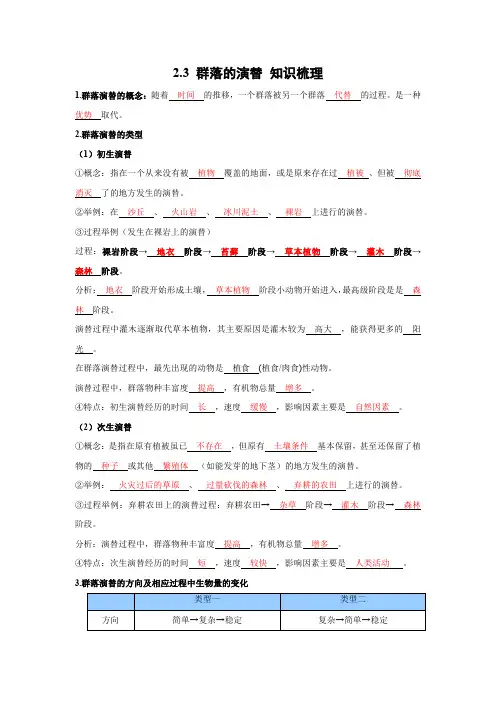

2.3群落的演替知识梳理1.群落演替的概念:随着时间的推移,一个群落被另一个群落代替的过程。

是一种优势取代。

2.群落演替的类型(1)初生演替①概念:指在一个从来没有被植物覆盖的地面,或是原来存在过植被、但被彻底消灭了的地方发生的演替。

②举例:在沙丘、火山岩、冰川泥土、裸岩上进行的演替。

③过程举例(发生在裸岩上的演替)过程:裸岩阶段→地衣阶段→苔藓阶段→草本植物阶段→灌木阶段→森林阶段。

分析:地衣阶段开始形成土壤,草本植物阶段小动物开始进入,最高级阶段是是森林阶段。

演替过程中灌木逐渐取代草本植物,其主要原因是灌木较为高大,能获得更多的阳光。

在群落演替过程中,最先出现的动物是植食(植食/肉食)性动物。

演替过程中,群落物种丰富度提高,有机物总量增多。

④特点:初生演替经历的时间长,速度缓慢,影响因素主要是自然因素。

(2)次生演替①概念:是指在原有植被虽已不存在,但原有土壤条件基本保留,甚至还保留了植物的种子或其他繁殖体(如能发芽的地下茎)的地方发生的演替。

②举例:火灾过后的草原、过量砍伐的森林、弃耕的农田上进行的演替。

③过程举例:弃耕农田上的演替过程:弃耕农田→杂草阶段→灌木阶段→森林阶段。

分析:演替过程中,群落物种丰富度提高,有机物总量增多。

④特点:次生演替经历的时间短,速度较快,影响因素主要是人类活动。

3.群落演替的方向及相应过程中生物量的变化实例大多数自然群落受污染或被破坏的群落能量变化增加并趋向于稳定减少并趋向于稳定物质变化群落演替是连续的,当群落演替到达稳定阶段,也就是形成顶级生物群落时,虽然有较为稳定的物种组成,群落结构也较为复杂,但此时的生物群落也在发生着演替,也就是说演替是连续的。

4.群落演替的方向取决于气候条件。

在气候条件适宜的情况下,从弃耕农田演替出树林,需要数十年时间。

如果是在干旱的荒漠地区,群落的演替就很难形成树林,或许只发展到草本植物阶段或稀疏的灌木阶段。

5.演替是群落结构发生变化的现象,是生物与环境相互作用的结果。

高中生物《群落演替》易考点总结_一、知识结构图二、重难点解析1.群落演替的概念和结果(1)概念:随着时间的推移,一个群落被另一个群落代替的过程,就叫做演替。

(2)群落演替的结果:群落演替到最后,形成稳定的、成熟的群落,也叫顶极群落。

2.群落演替的原因(1)环境不断变化。

(2)生物本身不断进行繁殖、迁徙。

(3)群落内部由于生命活动造成内部环境改变。

(4)种内和种间关系不断发生变化。

(5)人类活动的影响。

演替的类型:从来没有被植物覆盖的地面,或原来存在过植被但被彻底消灭了的地方的演替叫做初生演替(原生演替);原有植被虽已不存在,但土壤条件基本保留,甚至还保留了植物的种子或其他繁殖体的地方的演替叫做次生演替。

判断初生演替和次生演替的方法(1)从起点上判断:①起点为从没有过植被或原有植被被彻底消灭的环境条件是初生演替。

②起点为只是失去了原有植被的环境条件是次生演替。

(2)从时间、速度上判断:①经历的时间长,速度缓慢的是初生演替。

②经历的时间短,速度较快的是次生演替。

例1.在森林阶段,群落中还能找到地衣、苔藓、草本植物和灌木吗?例1.【参考答案】能找到这些植物。

在群落演替过程中,一些种群取代另一些种群是指优势取代,而不是“取而代之”。

形成森林后,乔木占据了优势,取代了灌木的优势,但在森林中各种类型的植物都是在的。

例2.通过演替最终一定会演替成森林吗?例2.【参考答案】并非所有的演替都能形成森林。

一般来说,在气候适宜的环境中,无论是初生演替还是次生演替都可以形成森林,但在干旱的草原和荒漠地区,由于受水分的限制,群落的演替就很难形成森林,只能发展到草本植物阶段或稀疏的灌木阶段。

高二生物群落演替知识点群落演替是生态学中一个重要的概念,指的是一个生物群落随着时间的推移逐渐发生的演变过程。

在高二生物学习中,学生需要了解群落演替的概念、类型、原因以及演替过程中的关键要素等知识点。

本文将围绕这些知识点进行论述。

一、群落演替的概念群落演替是指一个群落在一定的时间范围内,从最初的物种组成到最终稳定的群落结构经历的一系列演变过程。

简单来说,就是生态系统中群落的变化。

群落演替是动态的,涉及到多种生物之间的竞争、适应和交互作用。

二、群落演替的类型根据演替发生的环境和原因,群落演替可以分为两种类型:原生演替和继发演替。

1. 原生演替原生演替是指生态系统在没有受到明显人为干扰的情况下,从裸地到逐渐形成永久性植被的演替过程。

这种演替通常发生在无人居住、没有植被存在的地区,例如新生的火山岛、河流冲积地等。

2. 继发演替继发演替是指生态系统在受到人为或自然因素的破坏后,经历一系列的补偿性演替过程。

继发演替通常发生在被破坏的群落中,例如砍伐森林、火灾等。

三、群落演替的原因群落演替的发生往往受到多种因素的影响,主要包括生物因素、非生物因素和人为因素。

1. 生物因素生物因素是指生态系统中生物个体之间的相互作用。

例如,竞争、合作和捕食关系等都会对群落演替产生影响。

例如,较早适应环境的植物会逐渐占据主导地位,从而导致群落演替的发生。

2. 非生物因素非生物因素是指环境中的物理和化学要素,例如气候、土壤、水文条件等。

这些因素对植被生长和动物生存都起到重要的影响。

例如,土壤中的养分含量和水分状况会影响不同植物的生长,从而导致群落演替的发生。

3. 人为因素人为因素是指人类活动对群落演替的影响。

例如,森林砍伐、土地开垦和环境污染都会导致群落演替加速或改变其方向。

人类的活动主要通过改变生物和非生物因素来影响群落演替。

四、群落演替的关键要素群落演替发生时存在一些关键要素,其中包括先锋种、演替种和气候等。

1. 先锋种先锋种是指能够在环境条件恶劣、资源稀缺的区域最先繁殖并定居的种群。

高中生物群落的演替2019年3月20日(考试总分:120 分考试时长: 120 分钟)一、填空题(本题共计 5 小题,共计 20 分)1、(4分)当前农村经济发生了巨大变化,已不再是每家每户以种地为生。

绝大多数农村人选择外出打工,少数留守的青壮年劳动力有的开垦荒地变果林,有的改造洼地成鱼塘,以及在林中放养土鸡和野鸭等。

请回答下列问题:(1)农村留守人口的减少与城市流动人口的增多,这种影响人口数量变动的因素称之为____________ ______。

由于中国老年人口的增多,出生率不断降低,说明我国人口年龄组成有从___________型向__ _________型转化的趋势,所以全国性二胎政策放开。

(2)荒山、洼地经过改造成为果林、鱼塘,说明人类的活动能够使群落的演替不同于自然演替的____ __________________进行。

(3)生态学家不会以某一个或几个种群为单位研究森林生态系统的特征,试从生态系统功能的角度进行解释,其原因是___________________________________________。

(4)鱼塘中的一条食物链:浮游植物→浮游动物→鳙鱼→乌鳢。

输入鳙鱼的能量,一部分流入乌鳢,一部分储存在鳙鱼体内(未利用),其余能量的去向是___________和被分解者利用,鳙鱼给分解者的能量包括_________________________________两部分。

2、(4分)随着海拔升高,某地的植被类型依次为落叶阔叶林、针阔叶混交林、针叶林、灌丛和草甸等。

该地分布着多种动物。

回答下列问题:(1)调查该地某双子植物的种群密度可采用__________法,调查野兔的种群密度可采用____________ _法,调查土壤中某种小动物的种群密度可采用________________法。

(2)该地草甸、灌丛、真阔叶混交林的丰富度不同,丰富度是指______________________________。

(3)森林生态系统中的生物群落具有明显的___________结构,这种结构可以提高群落利用_________ _等资源的能力。

(4)若当地发生火灾,林木遭到严重破坏,第二年在烧焦的土地上长出了杂草,这属于群落的______ ______演替。

(5)某种小型食肉动物新迁入当地,一段时间内种群增长呈“J”型曲线,其条件是食物和空间充裕、__ ________、__________等,其数学模型:Nt=N0λt中,λ值与增长率的关系是增长率=__________。

3、(4分)请回答下列有关种群、群落、生态系统的问题。

(1)图甲表示某生态系统中第二营养级能量摄入后的去向,其中C代表_________。

湖泊生态系统中,底栖动物与浮游植物的分层现象属于群落的________。

同一个蜂巢中蜜蜂居住的蜂房不同,不能体现群落具有垂直结构和水平结构,其原因是__________________。

(2)某草原年初时野免数量为l 000只,年末时为l l00只,其中新出生200只,则野兔种群的年出生率为_____。

水稻的均匀分布是_________水平上的研究。

(3)某生态系统中某一植食性动物种群个体数量的变化如图乙所示,曲线中表示种群增长最快的点是___点,图中K________(填“是”或“不是”)表示种群所能达到的最大数量。

4、(4分)鄂黄长江大桥下的湿地是由长江携带的泥沙长期淤积逐渐形成的,将该湿地由近水边到岸边分为光滩区、近水缓冲区、核心区等区域,如图5所示。

据图回答问题:(1)该湿地群落的演替过程属于__________,从光滩区到核心区这几个区域的不同具体体现在空间结构的________方向上。

区别核心区和近水缓冲区这两个群落的重要特征是______________________。

图5湿地剖面示意图(2)种群最基本的数量特征是__________,调查核心区或近水缓冲区的芦苇种群数量最常用的方法是________。

描述芦苇种群数量变化时建立的数学模型应该是________。

(3)在统计不同区域的植物盖度(表示植被的茂密程度)时,取样的关键是要做到______。

(4)现在长江中下游不管是白鳍豚,还是普通的江豚的种群数量都在锐减,保护它们的根本措施是__ ____________________。

如果规划此区域,改造为江滩公园,这些活动会改变群落的发展方向,也可能会影响当地生态系统的________________。

5、(4分)山西省运城市芮城县圣天湖湿地公园是黄河中下游最大的国家级湿地保护区,具有蓄洪防旱、调节区域气候、控制土壤侵蚀、自然净化污水等功能,为白天鹅等多种动植物提供栖息地。

请回答:(1)圣天湖湿地公园的建设过程中发生群落演替是__________演替,反映了人类活动往往会使群落演替按照不同于自然演替________和_________的进行。

(2)某同学欣赏了湿地公园中绿苇环抱、鸟语花香的美景后写出一篇优秀的作文,这反映了生物多样性的_________使用价值。

(3)湿地生态系统的结构主要包括______________和______________,此湿地由浅水区向陆地方向依次生长着荷花、芦苇、柽柳等,这体现了群落的________结构。

(4)经调査发现,该湿地公园中某植物近五年的种群数量接近“J”型增长,原因是_____。

(至少答两点)若该植物为引进的外地物种,很可能会产生的后果是___________________。

二、单选题(本题共计 20 小题,共计 100 分)6、(5分)下列有关群落的演替说法,正确的是A.当外界环境条件不再发生变化时,群落的演替也将不再进行B.人类活动动对群落演替的影响往往大于自然因素的影响C.群落演替的最终结果都将形成森林D.曾经的丝绸之路上重要的驿站楼兰古国已不复存在,但是人类的活动虽然改变了楼兰古国区域群落演替的速度,但没有改变其演替的方向7、(5分)图中A、B为某群落中的两个动物种群,曲线表示δ(δ= 出生率/死亡率)随时间的变化,不考虑迁入、迁出。

下列叙述正确的是A.t5时刻A、B的种群密度相同 B.O→t5 B种群呈“S”型曲线增长C.t3→t5B种群密度先上升后下降 D.t3→t5A种群密度先上升后下降8、(5分)下列关于种群、群落和生态系统的叙述,错误的是A.性别比例和年龄组成均影响种群的出生率和死亡率B.斑马在草原上成群活动,体现了种群的空间特征C.森林生态系统自我调节的基础是负反馈调节D.“山上多栽树,等于修水库”体现了生物多样性的间接价值9、(5分)如图是反射弧模式图,下列有关叙述不正确的是A.若切断②处,刺激④处,⑤处出现的活动不能称之为反射B.在②所在的神经元上,完成了电信号→化学信号→电信号的转换C.兴奋传导方向是①—②—③—④—⑤D.③不具有语言、学习、思维、记忆等方面的功能10、(5分)下图是人体内某些生命活动的调节过程示意图(a~e表示信息分子),下列相关分析错误的是A.内环境中的成分可以包括a、b、c、d、eB.上图中的调节包含了神经-体液-免疫的调节网络机制C.信息分子b和c是由同一种内分泌腺分泌的D.信息分子a不需借助血液运输就能作用于靶细胞11、(5分)北京麋鹿苑的部分麋鹿被迁移到湖北石首长江故道地区后,形成新的种群。

数年后,石首保护区中的麋鹿,出现了经常到保护区外农田中采食的现象。

相关叙述合理的是A.进入石首自然保护区后,麋鹿的种群数量会呈J型增长B.麋鹿进入石首地区后,导致了当地的群落发生初生演替C.麋鹿的引入,提高了石首地区生态系统的能量传递效率D.麋鹿常到保护区外农田采食,可能是种内斗争增强所致12、(5分)下列关于初生演替中草本阶段和灌木阶段的叙述,不正确的是A.灌木阶段生物群落的丰富度高于草本阶段B.草本阶段比灌木阶段的群落自我调节能力强C.灌木能获得更多的阳光是取代草本植物的重要因素D.灌木阶段的群落空间结构比草本阶段的空间结构复杂13、(5分)甲地发生过森林大火,乙地火山喷发后形成裸地,之后均发生了群落的自然演替,关于甲、乙两地群落演替的叙述,错误的是A.甲、乙两地发生的演替类型不同B.群落演替过程中优势种不会发生改变C.甲、乙两地发生演替的速度不同D.随着时间延长甲、乙两地生物多样性逐渐增多14、(5分)研究表明,埃博拉病毒和HIV侵入机体后,主要感染的细胞分别是吞噬细胞和T淋巴细胞。

下列叙述正确的是A.被HIV感染后,人体的体液免疫不受影响 B.两种病毒感染,都会使机体免疫功能下降C.两种病毒感染,都会导致机体患自身免疫疾病 D.人体内的吞噬细胞能够特异性识别埃博拉病毒15、(5分)下列关于生物多样性的说法,错误的是A.生物多样性包括遗传多样性、物种多样性和生态系统多样性B.就地保护是对生物多样性最有效的保护C.生物多样性的价值包括直接价值、间接价值和潜在价值D.对生态环境的调节作用属于生物多样性的潜在价值16、(5分)某学者对某自然区域中食草昆虫进行研究。

下列叙述错误的是A.某科昆虫在草原上的分布形成了群落的水平结构B.可采用样方法调查某些食草昆虫的种群密度C.环境对食草昆虫的容纳量受季节、天敌等的影响D.气候等条件的变化会影响昆虫的出生率相死亡率17、(5分)下列组合中,依次属于种群、群落、生态系统的一组是①一块稻田中所有东亚飞蝗的幼虫和成虫②惠州西湖的全部生物③惠州西湖的全部生物及无机环境④惠州西湖的全部动物及绿色植物A.①②③ B.②③④ C.③④① D.①②④18、(5分)以下关于种群和群落的叙述中,错误的是A.农田退化成荒地时,营养结构复杂程度随之上升B.当种群数量为K/2时,种群出生率与死亡率相等C.果园中适当增加昆虫种类能提高果园物种丰富度D.可以用标志重捕法调查老房屋中壁虎的种群密度19、(5分)97.下列对不同生态现象的叙述,正确的是A.“苗多欺草,草多欺苗”反映的是共生关系B.某种杂草的随机性分布是由种间竞争决定的C.当出生率和死亡率相等时,种群数量一定稳定D.动物在群落中的垂直分布主要依赖于植物的分布20、(5分)我国传统文化中有许多蕴含着生物学知识的语句。

下列有关叙述正确的是A.“螳螂捕蝉,黄雀在后”,体现了生物之间的互利共生关系B.“远芳侵古道,晴翠接荒城”,体现了生物群落的次生演替C.“落红不是无情物,化作春泥更护花”,体现了生态系统的能量传递D.“野火烧不尽,春风吹又生”,体现了生态系统的抵抗力稳定性21、(5分)下列有关群落概念的描述正确的是A.生物间及生物与环境间相互作用的整体B.一定区域内同种生物个体的总和C.—定区域内全部生物及其生存环境的总称D.—定区域中各种生物种群的集合22、(5分)在缺水环境中使用细胞分裂素可增加棉花产量。