超高层办公楼设计

- 格式:ppt

- 大小:440.00 KB

- 文档页数:46

超高层酒店办公楼结构设计实例浅析一、引言:介绍超高层酒店办公楼结构设计的背景和意义二、超高层酒店办公楼结构设计的影响因素:结构材料、高度、地震设计等等三、超高层酒店办公楼结构设计的方法:钢构架结构、混凝土框架结构、复合墙梁式结构等四、超高层酒店办公楼结构设计实例分析:以某个超高层酒店办公楼为例,进行结构设计及其优化方案的分析和讨论五、总结与展望:对超高层酒店办公楼结构设计现状和未来发展趋势进行总结和展望。

超高层酒店办公楼作为当代大城市的标志性建筑之一,其对于城市的形象、经济、科技、环保等方面都有不可忽视的重要作用。

随着社会的不断发展和建筑技术的不断更新,超高层酒店办公楼的建筑高度也在不断攀升。

超高层酒店办公楼结构设计是超高层建筑的关键,其建筑结构的安全、可靠、经济、美观等多方面都对于建筑本身及其周边区域产生着巨大的影响。

超高层酒店办公楼结构设计的目标是在满足建筑使用功能和建筑外观要求的基础上,实现建筑结构的最优化方案,确保建筑的安全稳定和经济合理。

超高层酒店办公楼结构设计涉及多个方面的因素,包括结构材料、高度、地震设计、风载荷、人工活荷载、温度变化、地基承载力、结构节点等等。

其中,建筑高度是超高层建筑结构设计中的一大关键点,超高层建筑的高度带来的不仅是工程技术上的挑战,还需要考虑社会经济、环保、设计美学等方面的影响。

结构材料的选择包括混凝土、钢结构、复合材料等,不同的材料选择对于建筑结构的安全、耐久性、美观度等方面有着不同的影响。

地震设计也是超高层建筑结构设计中的一个非常重要的方面,地震对于超高层酒店办公楼结构的影响将直接影响到其安全性和可靠性。

超高层酒店办公楼结构设计也是建筑科技创新和技术突破的重要领域。

近年来,建筑结构设计方面的新技术、新材料等的不断发展,也为超高层酒店办公楼结构设计带来了新的挑战和机遇。

例如,采用新型复合材料的结构,不仅可以极大地提高建筑的安全性和可靠性,还可以有效地降低建筑的自重和耗能,达到更好的环保和经济效益。

超高层办公楼建筑设计要点随着城市的发展和经济的繁荣,超高层办公楼在现代城市中越来越常见。

超高层办公楼不仅是城市的地标性建筑,也是企业形象和实力的象征。

然而,超高层办公楼的建筑设计与普通建筑相比,具有更高的复杂性和挑战性。

本文将探讨超高层办公楼建筑设计的要点。

一、结构设计超高层办公楼的结构设计是至关重要的。

由于高度较高,建筑物所承受的风力、地震力等水平荷载较大,因此需要选择合适的结构体系来确保建筑的稳定性和安全性。

常见的结构体系包括框架核心筒结构、巨型框架结构等。

在框架核心筒结构中,核心筒承担了大部分的水平荷载,框架则主要承受竖向荷载。

这种结构体系具有较好的抗震性能和经济性,被广泛应用于超高层办公楼的设计中。

巨型框架结构则是通过设置大型的框架梁和柱来抵抗水平荷载,具有较大的刚度和承载能力,但造价相对较高。

此外,结构材料的选择也十分关键。

高强度钢材和高性能混凝土能够提高结构的强度和耐久性,减少构件的尺寸和重量,从而增加建筑的使用空间。

二、垂直交通设计超高层办公楼中的人员数量众多,垂直交通的设计直接影响着人们的出行效率和舒适度。

电梯是垂直交通的主要工具,因此需要合理配置电梯的数量、速度和载重。

一般来说,根据建筑物的高度、建筑面积和使用人数,可以通过计算来确定电梯的数量。

同时,为了提高电梯的运行效率,可以采用分区运行、高速电梯、智能控制系统等技术手段。

例如,将建筑物分为低区、中区和高区,每个区域设置独立的电梯组,减少电梯的停靠次数,提高运行速度。

此外,还可以设置转换层,方便不同区域的电梯转换。

除了电梯,楼梯也是必不可少的垂直交通设施。

楼梯不仅是紧急情况下的疏散通道,也是日常人员活动的辅助通道。

楼梯的数量、宽度和位置应符合消防规范和使用要求,确保人员能够安全、快速地疏散。

三、消防设计超高层办公楼的消防设计是重中之重。

由于高度较高,火灾发生时人员疏散和消防救援的难度较大,因此需要采取一系列严格的消防措施。

首先,要合理规划防火分区。

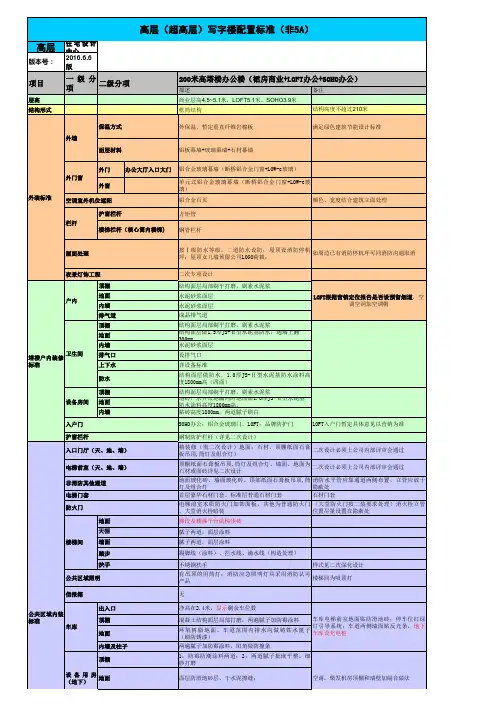

高层/超高层办公楼结构标准化设计指引前言结合已有项目工程案例结构设计特点,并对典型项目进行分析计算,总结高层/超高层办公塔楼结构设计规律,包含结构材料、结构体系、结构布置、构件尺寸、超限措施、材料用量等内容,希望能为100~200m高层/超高层办公楼结构设计提供参考。

一、结构材料1.1、混凝土墙柱等竖向构件宜采用C60~C35,低区尽量使用高强度混凝土,中高区根据轴压比控制要求逐级递减;当条件允许时,外框柱可适当考虑C70等高强混凝土,充分发挥混凝土受压性能,取得经济性的同时,能更好的控制柱截面;梁板可使用C30~C35;桩基采用C30~C50,应根据桩身强度进行比选,桩身混凝土强度等级与单桩承载力匹配,桩基比选时,尽量按桩身强度控制;1.2、钢筋主体结构的钢筋材料选用参考如下:常用的钢筋为HRB400、HRB500等,当条件允许时,可适当考虑HRB500、HRB600等高强钢筋的应用。

当采用高强钢筋时,应按钢筋受拉承载力设计值相等原则换算,并应满足最小配筋率和钢筋间距等构造要求,并应注意由于钢筋强度和直径改变会影响正常使用阶段的挠度和裂缝宽度。

1.3、钢材常用的钢筋为HRB400、HRB500等,当条件允许时,可适当考虑HRB500、HRB600等高强钢筋的应用。

当采用高强钢筋时,应按钢筋受拉承载力设计值相等原则换算,并应满足最小配筋率和钢筋间距等构造要求,并应注意由于钢筋强度和直径改变会影响正常使用阶段的挠度和裂缝宽度。

二、结构体系2.1、抗侧力体系200m以下的超高层建筑宜采用混凝土框架-核心筒结构体系,一般无需设置加强层,框架梁柱为普通钢筋混凝土构件,核心筒为钢筋混凝土核心筒;框架-核心筒结构体系特殊情况:•当施工工期是控制因素时,可对比混合结构方案;•由于政策原因有强制性的装配率要求时,可对比混合结构;在方案阶段,应通过结构每平米质量指标从宏观层面判断整个结构方案是否合理、经济,常规项目的荷载取值、结构布置往往差异不大,各结构体系的每平米质量参考范围如下:各结构体系每平米质量(KN/m2)注:混凝土结构:主体结构以钢筋混凝土为主;混合结构:楼面体系为钢结构楼面;钢结构:主体结构以钢结构为主。

超高层办公楼的设计与思考——以交通银行金融服务中心(合肥)项目为例孑小伟(深圳市建筑设计研究总院有限公司合肥分院,安徽合肥230081)S 擀一一诒K Edrr 將毘作者简介:孙伟(1977-),女,安徽含山人,200!年毕业于苏州城建环保学院建筑学专业,本科,国家一级注册建筑师、注册城乡规划师、高级工程师。

专业方向:建筑学。

摘要:通过实际案例,分析超高层办公楼设计理念,运用合理设计手法,加强建筑与环境、建筑与城市的融合及对话。

分析在设计过程中遇到的问题,体现绿色建筑设计理念。

关键词:超高层;金融办公;绿色节能中图分类号:TU243文献标识码:A文章编号:(007—7359(2021)04—0020—02D0l:10.16330/j.c n ki.1007-7359.2021.04.009!项目概况及背景交通银行金融服务中心(合肥)项目位于合肥国际金融后台服务基地南端,东临徽州大道,南临嘉陵江路,西临西藏路,北至用地边界,地块用地面积8万m2,规划总建筑面积约22.2万m2,属于合肥市滨湖金融中心区域。

周边有已建的建设银行、中国银行,在建的徽商银行、中信银行等,项目周边交通便利、配套完善,区域地理优势优越、发展成熟。

交通银行金融服务中心(合肥)项目是新建的超高层办公楼,主要功能为金融类商务办公写字楼、业务楼、多功能厅、会议中心、倒班宿舍及食堂等配套设施。

项目功能齐全,配套完善、独立成区,分一期、二期进行实施。

2建筑设计项目基地地形轮廓规整,呈长方形,东西长404m,南北长19925m,东临50m宽城市绿化带,基地地形南高北低,南20.9m,北16.2m,高差4.2m,东西平缓。

2.1理念设计244城市肌理延续滨湖新区为合肥市规划新区,规划采用方格体系控制布局。

交通银行的总体规划与区域肌理相契合,与滨湖新城—同展现理性而有序的现代城市印象。

总平面规划设计中采用规则的建筑形态,以方形为主要元素进行组合和穿插,在沿嘉陵江路两端局部采用弧形造型,通过柔和的弧线和城市相接,从而削弱了超高层建筑因体量过大而对城市环境产生的一个压迫感,以友好的界面形象和城市进行对话。

现代化超高层办公楼建筑技术设计要点——深圳前海华润金融中心T1、T2、T5办公塔楼工程案例分析摘要:深圳目前是世界上发展最快的城市之一,作为中国大陆南部主要金融中心,给外商投资打造充满吸引力、活力、现代化的办公环境。

结合本人有幸设计最新的深圳前海华润金融中心T1、T2、T5办公塔楼的工程经验,针对现代化、低碳绿色、最新技术、材料与可持续发展的要求,具体落实到超高层办公楼关于竖向、平面选型、核心筒选型、避难层(间)、层高与净高、屋面、立面的建筑设计要点,以供同行借鉴参考。

关键词:现代化;超高层办公楼;建筑技术;设计要点;工程经验一、工程概况深圳前海华润金融中心项目位于广东省深圳市前海深港现代服务业合作区内,南部核心地段,交通条件十分优越。

本项目东西长约385m,南北长约185m,用地面积6.1万 m²,建设用地面积5.37万 m², 容积率9.33,总建筑面积约为75.1万m²,其中三栋办公楼塔楼(T1、T2、T5)33.9万 m²,一栋国际五星级酒店(T3)5万 m²,一栋高端商务公寓(T4)5.6万m²,购物中心5.3万 m²,集大型办公商务酒店及居住功能的大型综合体。

T1办公塔楼为整个项目甚至是前海商务区的标志性塔楼建筑,高度288.55 m,建筑总面积13.79万m²,包含地下一层设备用房,地上62层;T2办公塔楼,高度224.15 m,建筑总面积9.7万m²,包含地下3层设备用房及车库,地上52层;T5办公塔楼,高度230.20m,建筑总面积10.9万m²,地下4层设备用房及车库,地上53层。

二、竖向设计分析随着一线城市的快速发展,土地资源稀缺和精贵,越来越多的发展商争取最大限度的高空发展,一来实现价值的最大化,同时提升地块的标识性,不断的更新城市的天际线。

本项目限高300米,所以设计了标识性塔楼T1高达288.55米,是整个区域的灵魂建筑,位于地块的东北侧,靠近主干道桂湾四路,是整个地块展示面及价值最高的区域。

国贸中心超高层办公楼结构抗震设计戴陆辉(中科院建筑设计研究院有限公司上海分公司,上海 200063)摘 要:国贸中心办公楼地上42层,地下3层,建筑高度185.1m,主体结构采用钢筋混凝土框架-核心筒结构体系,框架柱采用型钢混凝土柱。

文章针对工程的超限情况,确定合理的抗震性能设计目标,分别采用振型分解反应谱法、弹性时程分析和动力弹塑性分析对该工程进行抗震性能研究。

通过分析计算,确定结构体系的薄弱部位,对薄弱部位及关键构件进行设计加强,确保结构在地震作用下的安全。

计算结果表明,采用多种软件对结构进行计算分析,并采用一定的抗震加强处理措施,结构能够达到“小震不坏、中震可修、大震不倒”的抗震设防要求,保证结构有足够的安全性,能够实现结构的抗震性能化设计目标。

关键词:超限高层;抗震设计;性能目标;弹性时程分析;动力弹塑性中图分类号:TU973 文献标志码:A 文章编号:2096-2789(2019)17-0001-06作者简介:戴陆辉(1983—),男,硕士,工程师,研究方向:建筑结构抗震设计。

1 工程概况国贸中心项目位于安徽省合肥市,总用地面积31872.45m 2,总建筑面积236925.0m 2,其中地上建筑面积159362.0m 2,地下建筑面积77563.0m 2,地块性质为商业用地。

该项目由超高层办公楼(5#楼)和高层写字楼(4#楼)及商业裙房(6#楼)组成,项目总体平面图如图1所示。

文章主要针对超高层办公楼(5#楼)进行结构抗震分析计算,详细分析了办公楼所采用的结构抗震体系、主要计算参数、抗震性能目标、抗震加强措施等。

办公楼总建筑面积87379.0m 2,其中地上建筑面积81505.0m 2,地下建筑面积5874.0m 2。

标准层平面呈长方形,长49.8m 、宽39.6m ,沿高度方向平面尺寸不变,外框架柱柱距X 向9.0m 、Y 向11.05m 、12.7m ,标准层平面图如图2所示。

办公楼建筑高度185.1m ,地上42层(其中12层和27层为避难层兼设备层),1~4层为商业用房,1层层高6.0m ,2~4层层高5.1m ,5~42层为办公用房,除12、27层避难层层高3.8m 外,其余各层层高均为4.0m 。

超高层办公楼建筑设计要点分析摘要:近年来,城市超高层办公建筑的数量呈现了逐年上升的趋势。

为了保证超高层建筑的质量,有必要做好相关设计工作。

超高层建筑是指建筑高度大于100m 的民用建筑。

由于城市人口密度和对空间的需求,超高层建筑将成为一个有着巨大磁力的新中心吸引着大量企业和人员来到这座城市。

本文主要探究了超高层办公楼建筑设计要点,并对办公楼建筑设计情况作了分析,以供参考。

关键词:超高层;办公楼;建筑设计引言随着社会社会经济的不断发展以及城市化进程的推进,就业人数不断增加,极大地带动了超高层办公楼的建设,使得超高层办公楼成为新时期建筑建设的主要楼群之一。

鉴于高层的办公楼往往建设在人口密集、经济繁荣、交通便捷的地带,而且在体型方面不同于其他建筑楼群,设计人员在进行设计的过程中,便不能将其他高层建筑的设计方案以及思路原封不动的应用于高层办公楼的设计工作中。

近年来,设计人员为了完善高层办公楼这类项目的设计方案,纷纷展开了对其设计中常见问题以及具体设计环节等工作的研究,为目前开展设计工作提供了有益的参考。

1超高层办公楼建筑设计要点1.1平面构成超高层办公楼在平面构成上可分为线生形和形生形两种。

其中,线生形是以基本线型的组合发化,可生出无穷发化的平面形式。

基本线型有两种:直线、曲线。

而形生形是以基本形为构形基础要素,创造新形体的构形方式。

基本形有:正方形、矩形、正三角形、园形、菱形等。

基本形经渐变、弯曲、切割、错叠、群化、减切、伸展、拉压等,可产生各种新的形式。

而将原形作交合、取舍,也可产生许多新形式。

不同的平面组合构成不同的建筑形体,从而形成极具特征及标志性的写字楼产品。

1.2体型研究办公楼在功能方面的定位较为简单,设计人员在进行建筑体型设计时,一般不需要过多地考虑建筑内容与功能等问题。

但是,由于办公楼常处于繁华地段,代表着某个区域的整体风貌,其体型设计必须实现与城市建设的总体规划、城市地域特点、周围环境等方面的协调。