第7章 流体润滑理论

- 格式:ppt

- 大小:1.52 MB

- 文档页数:81

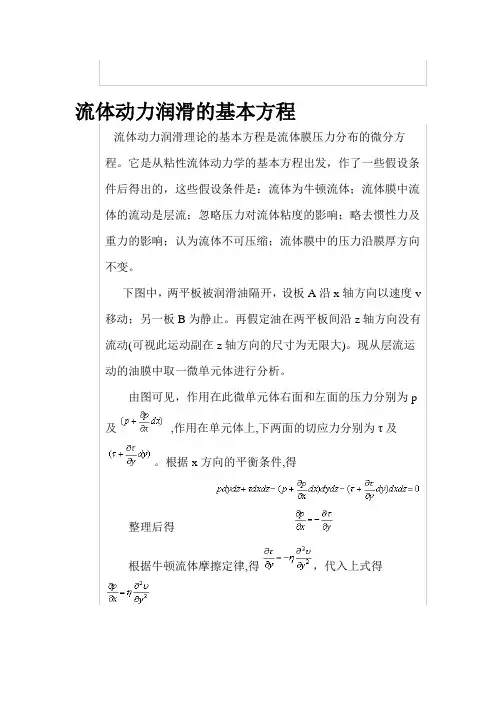

流体动力润滑的基本方程

及 ,

得,代入上式得

2、润滑油流量

当无侧漏时,润滑油在单位时间内流经任意截面上单位宽度面积的流量为

(e)

将式(d)代入式(e)并积分后,得

(f)

设在 p=pmax处的油膜厚度为h0(即时,h=h0),在该截面处的流量为

(g)

当润滑油连续流动时,各截面的流量相等,由此得

整理后得

该式为一维雷诺方程。

它是计算流体动力润滑滑动轴承(简称流体动压轴承)的基本方程。

可以看出,油膜压力的变化与润滑油的粘度、表面滑动速度和油膜厚度及其变化有关。

经积分后可求出油膜的承载能力。

由雷诺方程及图示的压力分布也可以看出,在h>h0段,速度分布曲线呈凹形,,即压力沿x

速度分布曲线呈凸形,,不变,此处。

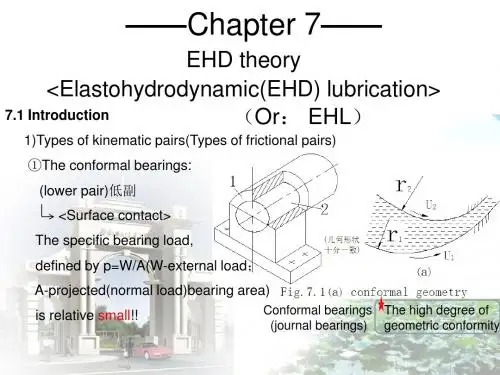

流体动压润滑理论(简介)在摩擦副两表面间被具有一定粘度的流体完全分开。

将固体间的外摩擦转化为流体的内摩擦。

以防止这些固体表面的直接接触,并使滑动过程中表面间的摩擦阻力尽可能减小,表面的损伤尽量减低,这就是流体润滑。

它的发展与人们对滑轮和摩擦的研究密切相关发展简史1.流体动压现象)当动环回转时,由于静环表面有很多微孔,动环的转动使其表面与静环表面上的微孔形成收敛缝隙流体膜层,使每一个孔都像一个微动力滑动轴承。

也就是说,当另一个表面在多孔端面上滑动时,会在孔的上方及其周边产生流体动压力,这就是流体动压效应。

(实例)流体动压润滑——流体动压润滑是依靠运动副两个滑动表面的形状,在其相对运动时,形成产生动压效应的流体膜,从而将运动表面分隔开的润滑状态。

特点)a.流体的粘度,一般遵循粘性切应力与切应变率成比例规律b.楔形润滑膜,依靠运动副的两个滑动表面的几何形状,在相对运动时产生收敛型流体楔,形成足够的承载压力,以承受外载荷。

形成动压润滑的条件:a.润滑剂有足够的粘度b.足够的切向运动速度(或者轴颈在轴承中有足够的转速)c.流体楔的几何形状为楔形(轴在轴承中有适当的间隙)2.流体动压润滑理论)在摩擦副两表面间被具有一定粘度的流体完全分开。

将固体间的外摩擦转化为流体的内摩擦。

以防止这些固体表面的直接接触,并使滑动过程中表面间的摩擦阻力尽可能减小,表面的损伤尽量减低。

滑动轴承运动副间要现成流体薄膜,必须使运动副锲形间隙中充满能够吸附于运动副表面的粘性流体,并且运动副表面相对运动可以带动润滑流体由大端向间隙小断运动,从而建立起布以承受载荷。

它的发展与人们对滑轮和摩擦的研究密切相关。

流体润滑具有极低的摩擦阻力,摩擦系数在0.001~0.008或更低(气体润滑),并能有效地降低磨损。

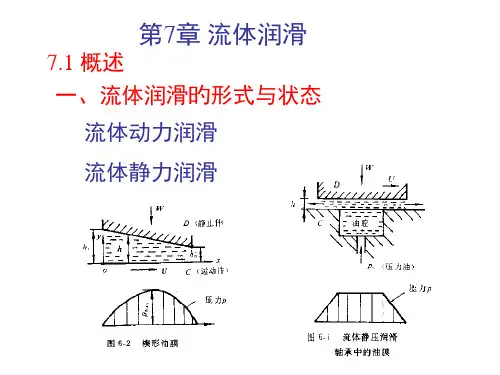

流体润滑的分类:根据液体压力形成的方式可分为流体静压润滑和流体动压润滑。

流体静压润滑是从外部供给具有一定压力的流体来平衡外载荷。

流体动压润滑是由摩擦表面几何形状和相对运动,借助粘性流体的动力学产生动态压力,用此润滑膜的动压来平衡外载荷。

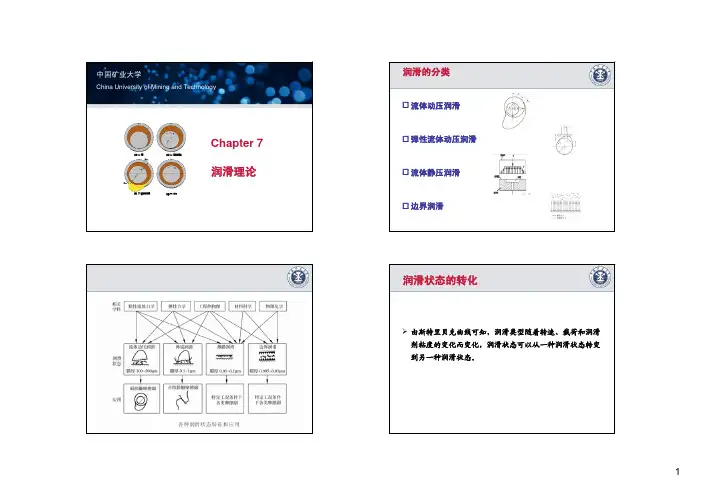

Chapter 7润滑理论中国矿业大学China University of Mining and Technology润滑的分类流体动压润滑弹性流体动压润滑润滑状态的转化¾由斯特里贝克曲线可知,润滑类型随着转速、裁荷和润滑剂粘度的变化而变化,润滑状态可以从一种润滑状态转变润滑原理润滑状态的转化在1900-1902年间,德国学者斯特里贝克(Stribeck)对滚动轴承与滑动轴承的摩擦进行了试验,研究运动速Stribeck曲线¾第Ⅰ区此时摩擦副的表面被连续流体膜隔开,因此用流体力学来处理这类润滑问题,摩擦阻力完全决定于流体的内摩擦(粘润滑状态的转化第Ⅰ区¾流体润滑状态,包括流体动压润滑和弹性流体动压润滑。

平均润滑膜厚h与摩擦副表面的复合润滑状态的转化第Ⅱ区¾混合润滑状态,平均润滑膜厚h与摩擦副表面的复合粗糙度的比值λ约为3,典型膜厚在1μm以下,此润滑状态的转化第Ⅲ区¾边界润滑状态,平均润滑膜厚h与表面的复合粗糙度的比值λ趋于0(小于0.4~1),典型膜厚在1-流体动压润滑流体动力润滑是指两个作相对运动物体的摩擦表面,借助于相对速度而产生的粘性流体膜将两摩擦表面完全隔开,由流体膜产生的压力来平衡外载荷。

流体动力润滑形成的必要条件:z楔形空间;相对运动(保证流体由大口进入);流体润滑状态z流体动压润滑:依靠运动副的两个滑动表面的形状在相对运动时产生收敛型油楔,形成具有流体润滑状态流体润滑状态流体润滑的基本方程流体润滑的基本方程流体润滑的基本方程流体润滑的基本方程流体润滑的基本方程流体润滑状态动压动压推力轴承平面动压径向轴承平面动压径向轴承的展开面为平面, 只形成一个楔形间隙, 无需开设供气装置。

这种轴承的结构简单, 但稳定性较差。

当轴瓦采用多孔质材料时, 可使稳定性能得到改善。

在轴瓦外加上弹性膜片支承可以提高轴承的稳定性。

多楔动压径向轴承多楔动压径向轴承。

动压轴承的⼯作原理和流体动⼒润滑理论动压轴承的⼯作原理和流体动⼒润滑理论newmaker⼀、流体动⼒润滑理论的基本⽅程式根据两平⾏板相对运动,并假设油具有层流性质,已导出粘性定律和形成动压润滑的三个条件:假设:(1)流体具有层流性质,符合粘性定律(2)液体不可压缩,流量不变(3)平板沿Z ⽅向⽆限长,所以沿Z ⽅向没有流动,没有侧流1、油层速度分布2、润滑油流量润滑油在单位时间内流经任⼀剖⾯h 上的单位宽度⾯积上的流量3、动压轴承的基本⽅程式上式为计算⽆限长动压轴承的基本⽅程式。

讨论:1.由上式看出油压的变化与润滑油粘度、表⾯滑动速度和油膜厚度有关,利⽤上式可求出油膜各点的压⼒P,再根据压⼒分布求出油膜承载能⼒。

2.⽤⽅程解释油楔承载机理两滑动表⾯相互倾斜,并使其间油膜形成收敛状空间,该楔形空间形成压⼒变化。

a. h=h0 时,有极限压⼒值b. 在h0 ⾯左边h<h0 ,油压随X增⼤⽽减⼩,任⼀剖⾯油压都⼤于出⼝⼈油压。

c. 在h0 剖⾯右边h>h0 ,油压随X增⼤⽽增⼤,任⼀剖⾯处油液压⼒都⼤⼲该⼊⼝油压。

这样楔形空间中的油液能产⽣正压⼒平衡外载荷如果两板平⾏,油压沿X⽆变化不能形成3.三个条件收敛状的楔形空间;粘度;速度。

⼆、径向滑动轴承形成液体动⼒润滑的过程径向滑动轴承建⽴液体动⼒润滑的过程可分为以下三个阶段:1.轴的启动阶段2.不稳定运转阶段随着转速的提⾼,带⼈楔形中的油量也逐渐增加,油膜承载⾯积加⼤,因⽽摩擦阻⼒逐渐减少,于是轴颈⼜向左下⽅移动。

3.液体动⼒润滑运转阶段当转速n增加到⼀定值时,轴颈带⼊⾜够油量把两摩擦表⾯分开,形成承载油膜。

这时,油层内的压⼒已能⽀承外载荷,达到平衡的轴颈开始按液体摩擦状态⼯作,即进⼊稳定运转阶段。

三、径向滑动轴承的⼏何关系1.直径间隙2.相对间隙3.偏⼼距4.相对偏⼼率(end)(投稿) (2005-6-20,阅读3530次)查看更多相关⽂章:·滑动轴承设计参数的选择newmaker (2005-6-6)·机床主轴动压滑动轴承动态性能分析计算王天成黄鹏(2005-5-14)·液体摩擦动压向⼼滑动轴承newmaker (2004-12-29)·⾮液体滑动轴承的设计计算newmaker (2004-12-29)·滑动轴承的润滑newmaker (2004-12-29)·滑动轴承的轴⽡结构和轴承材料newmaker (2004-12-29)·滑动轴承的类型newmaker (2004-12-29)·滑动轴承减摩层的电镀新⼯艺重庆跃进机械⼚吴⽂俊(2004-12-25)·冲击脉冲法评价滚动轴承故障的系数⾃修正⽅法浙江⼤学黄海王晓萍张卫东(2004-12-4)·轴承钢的质量要求及其缺陷中国冶⾦报(2004-12-3)查看相关⽂章⽬录:。

流体动力润滑的形成原理

流体动力润滑是一种润滑方式,它利用流体的动力来减少两个相对运动的固体表面之间的摩擦。

流体动力润滑的形成原理基于流体力学和润滑理论,具体如下:

1. 相对运动的固体表面之间存在着摩擦力,当两个表面接触时,它们之间会产生摩擦力,使得它们不能完全分离。

2. 当两个表面之间形成流体膜时,流体膜可以减少两个表面之间的摩擦力。

流体膜的形成需要满足一定的条件,如表面的光滑度、流体的粘度、流体的速度等。

3. 流体动力润滑的形成原理是利用流体的动力来减少两个表面之间的摩擦力。

当两个表面接触时,流体会受到表面的挤压而流动,形成一个流体膜。

流体膜的形成需要满足一定的条件,如表面的光滑度、流体的粘度、流体的速度等。

4. 流体动力润滑的形成原理还涉及到流体动力学的知识。

当两个表面之间形成流体膜时,流体的流线分布发生了变化,导致流体的压力分布也发生了变化。

通过分析流体的压力分布,可以得到流体膜的形成原理。

总之,流体动力润滑的形成原理是利用流体的动力来减少两个表面之间的摩擦力,其形成需要满足一定的条件,包括表面的光滑度、流体的粘度、流体的速度等。

同时,还需要涉及到流体动力学的知识,以分析流体的压力分布。

弹性流体动压润滑理论—线接触问题的研究一、流体润滑状态润滑的日的是在摩擦表面之间形成低剪切强度的润滑膜,用它来减少摩擦阻力和降低材料磨损.润滑膜可以是由液体或气体组成的流体膜或者固体膜。

根据润滑膜的形成原理和特征,润滑状态可以分为:(1)流体动压润滑;(2)流体静压淀滑;(3)弹性抗体动压润滑;(4)边界润滑;(5)干摩擦状态等五种基本类型。

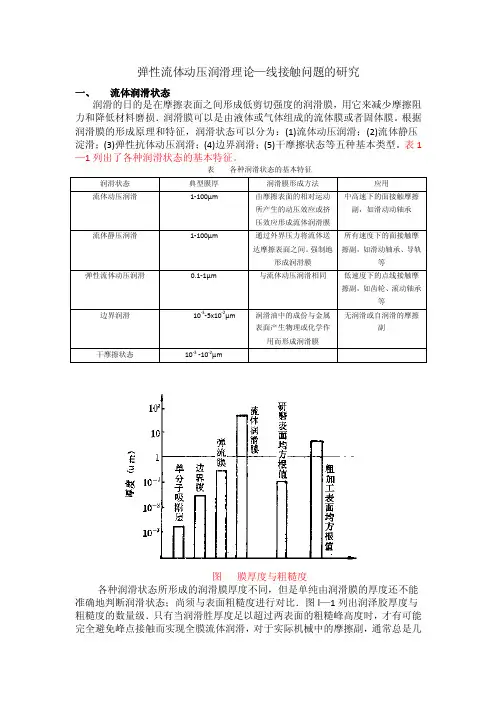

表1—1列出了各种润滑状态的基本特征。

表各种润滑状态的基本特征图膜厚度与粗糙度各种润滑状态所形成的润滑膜厚度不同,但是单纯由润滑膜的厚度还不能准确地判断润滑状态;尚须与表面粗糙度进行对比.图l—1列出润泽胶厚度与粗糙度的数量级.只有当润滑胜厚度足以超过两表面的粗糙峰高度时,才有可能完全避免峰点接触而实现全膜流体润滑,对于实际机械中的摩擦副,通常总是几种润滑状态同时存在,统称为混合润滑状态。

二、弹性流体动压润滑理论对于刚性表面的流体润滑,通常称为流体动压润滑理论;而对于弹性表面的润滑问题,还需要加入弹性变形方程,因此称为弹性流体动压润滑理论。

弹性流体动压润滑理论(Elasto-Hydrodynamic Lubrication)简为弹流体润滑称(EHL或EHD),它主要研究点线接触摩擦副的润滑问题。

由于这类问题的主要特点是:由于摩擦副的载荷集中作用,接触区内的压力很高,因而在润滑计算中要考虑接触表面的弹性变形和润滑刘的粘压效应。

在1949提出的弹流体润滑入口区分析方法,首次将Reynolds流体润滑理论和Hertz弹性接触理论联系起来处理弹流体润滑问题,并提出线接触等温弹流体润滑问题的近似解。

2.1线接触的弹性变形2.1.1Hetrz接触理论Hetrz接触理论讨论了一个弹性圆柱和刚性平面线接触时的压力分布和弹性变形情况。

如图12—1点划线表示半径为R的弹性圆柱与刚性平面在无载荷条件下相互接触的情况。

当施加载荷W以后,两表面相互挤压而产生位移,此时变形后的情况如图12—l中的实线所示。

(一)流体润滑在摩擦副对偶表面之间,有一层一定厚度(一般在1. 5~2μm以上)的粘性流体润滑膜,由这层润滑膜的压力平衡外载荷,使两对偶表面不直接接触,在两对偶表面作相对运动时,只在流体分子间产生摩擦,这就是流体润滑。

在流体润滑中,根据润滑膜压力产生的方法,润滑方式可分为以下几种。

1.流体动压润滑流体动压润滑,系由摩擦副对偶表面的几何形状和相对运动,并借助粘性流体的内摩擦力作用而产生润滑膜压力,从而平衡外载。

雷诺在1886年应用流体力学中纳维一斯托克斯方程推导出计算流体润滑膜压力分布的方程,以后称为雷诺方程,该方程成功地揭示了润滑膜压力的形成机理,从而为流体动压润滑奠定了理论基础。

流体动压润滑膜压力,通常由以下四个效应决定。

(1)动压效应图1a可说明流体动压润滑膜的形状特征及所产生的动压效应。

当下表面相对上表面以速度u运动时,沿运动方向的间隙逐渐减小,剪切流动引起的润滑剂从大口流向小口的流量也逐渐减小,不符合流量连续条件,只有产生如图所示的润滑膜压力分布,由压差流动减小大口流入流量和增大小口流出流量,才能保证流过各断面的流量相等,从而满足流量连续条件。

(2)伸缩效应图1b可以说明伸缩效应。

当对偶表面由于弹性变形或其它原因使其速度沿运动方向逐渐减小时,剪切流动引起的流量沿运动方向也逐渐减小,因流量连续必然会产生如图所示的润滑膜压力分布(在通常的润滑间题中,伸缩效应并不显著)。

(3)变密度效应图1c可以说明变密度效应。

当润滑剂密度沿运动方向逐渐降低时,即使各断面的体积流量相同,其质量流量沿运动方向仍是逐渐减小的,因质量守恒,则必然产生如图所示的润滑膜压力分布。

密度的变化可以是润滑剂通过间隙时由于温度逐渐升高而造成的,也可以是外加热源使表面温度变化而产生的。

虽然变密度效应产生的润滑膜压力并不高,但是这种作用可以使相互平行的对偶表面具有一定的承载能力。

(4)挤压效应图1d表示两个平行表面在法向力作用下相互接近,使润滑膜厚度逐渐减小而产生压差流动,此称挤压效应。

流体动力润滑的原理引言:在机械设备的运行过程中,润滑是至关重要的,它能减少摩擦损失、延长设备寿命、提高工作效率。

而流体动力润滑作为一种常见的润滑方式,其原理是基于流体的性质和运动,通过流体的流动来实现润滑效果。

本文将详细介绍流体动力润滑的原理及其应用。

一、流体的性质和流变特性1. 流体的性质流体是指在外力作用下能够流动的物质,包括液体和气体。

与固体不同,流体具有流动性、不可压缩性和变形能力,这些性质决定了流体动力润滑的可行性。

2. 流变特性流体的流变特性是指其在受力作用下的变形行为。

常见的流变特性有黏度、剪切应力和剪切速率。

黏度是衡量流体内部分子间相互作用力大小的指标,剪切应力是流体内部不同层之间相对运动时产生的应力,剪切速率是流体内部不同层之间相对运动的速度。

二、流体动力润滑的原理1. 润滑膜的形成流体动力润滑的关键在于形成润滑膜,润滑膜能够分隔摩擦表面,减少直接接触和摩擦力。

当两个摩擦表面之间施加外力时,流体会被挤压到摩擦表面之间,形成一个润滑膜。

润滑膜的形成与流体的黏度和剪切速率有关,黏度越高、剪切速率越大,润滑膜越容易形成。

2. 润滑膜的稳定性润滑膜的稳定性对于流体动力润滑的效果至关重要。

润滑膜的稳定性取决于流体的黏度、剪切应力和摩擦表面的形状,这些因素共同影响着润滑膜的厚度和稳定性。

当润滑膜稳定且厚度适当时,摩擦表面之间的直接接触和摩擦力将被最大程度地减少。

三、流体动力润滑的应用1. 润滑油润滑油是最常用的流体动力润滑介质,其黏度和流变特性能够满足各种工况需求。

润滑油的选择应根据设备的工作条件、环境温度和负荷情况来确定,以保证润滑效果的良好和设备的正常运行。

2. 润滑系统流体动力润滑常常需要通过润滑系统来实现。

润滑系统包括油泵、油箱、管道和润滑点等组成部分。

油泵负责将润滑油送到润滑点,油箱用于储存润滑油,管道则起到输送润滑油的作用。

润滑系统的设计和运行状态对流体动力润滑的效果有着重要影响。

流体动压润滑理论(简介)在摩擦副两表面间被具有一定粘度的流体完全分开。

将固体间的外摩擦转化为流体的内摩擦。

以防止这些固体表面的直接接触,并使滑动过程中表面间的摩擦阻力尽可能减小,表面的损伤尽量减低,这就是流体润滑。

它的发展与人们对滑轮和摩擦的研究密切相关发展简史时间人物经典理论及现象1883年塔瓦(Tower)流体动压现象1886年雷诺(Reynold)流体动压润滑理论及雷诺方程1.流体动压现象)当动环回转时,由于静环表面有很多微孔,动环的转动使其表面与静环表面上的微孔形成收敛缝隙流体膜层,使每一个孔都像一个微动力滑动轴承。

也就是说,当另一个表面在多孔端面上滑动时,会在孔的上方及其周边产生流体动压力,这就是流体动压效应。

(实例)流体动压润滑——流体动压润滑是依靠运动副两个滑动表面的形状,在其相对运动时,形成产生动压效应的流体膜,从而将运动表面分隔开的润滑状态。

特点) a.流体的粘度,一般遵循粘性切应力与切应变率成比例规律 b.楔形润滑膜,依靠运动副的两个滑动表面的几何形状,在相对运动时产生收敛型流体楔,形成足够的承载压力,以承受外载荷。

形成动压润滑的条件:a.润滑剂有足够的粘度 b.足够的切向运动速度(或者轴颈在轴承中有足够的转速) c.流体楔的几何形状为楔形(轴在轴承中有适当的间隙)2.流体动压润滑理论)在摩擦副两表面间被具有一定粘度的流体完全分开。

将固体间的外摩擦转化为流体的内摩擦。

以防止这些固体表面的直接接触,并使滑动过程中表面间的摩擦阻力尽可能减小,表面的损伤尽量减低。

滑动轴承运动副间要现成流体薄膜,必须使运动副锲形间隙中充满能够吸附于运动副表面的粘性流体,并且运动副表面相对运动可以带动润滑流体由大端向间隙小断运动,从而建立起布以承受载荷。

它的发展与人们对滑轮和摩擦的研究密切相关。

流体润滑具有极低的摩擦阻力,摩擦系数在0.001~0.008或更低(气体润滑),并能有效地降低磨损。

流体润滑的分类:根据液体压力形成的方式可分为流体静压润滑和流体动压润滑。