3.2.3空间角的计算、、

- 格式:ppt

- 大小:3.18 MB

- 文档页数:59

高三数学空间角与空间距离的计算通用版【本讲主要内容】空间角与空间距离的计算 空间直线与直线、直线与平面、平面与平面所成角的大小,直线与直线、直线与平面、平面与平面间的距离的求解【知识掌握】 【知识点精析】空间的角和距离是空间图形中最基本的数量关系,空间的角主要研究射影以及与射影有关的定理、空间两直线所成的角、直线和平面所成的角、以及二面角和二面角的平面角等.解这类问题的基本思路是把空间问题转化为平面问题去解决. 1. 空间的角的概念及计算方法(1)空间角概念——空间的角,是对由点、直线、平面所组成的空间图形中各种元素间的位置关系进行定量分析的一个重要概念,由它们的定义,可得其取值X 围,如①两异面直线所成的角θ∈(0,2π) ②直线与平面所成的角θ∈[0,2π] ③二面角的大小,可用它们的平面角来度量,其平面角θ∈(0,π).说明:对于空间角的计算,总是通过一定的手段将其转化为一个平面内的角,并把它置于一个平面图形,而且是一个三角形的内角来解决,而这种转化就是利用直线与平面的平行与垂直来实现的,因此求这些角的过程也是直线、平面的平行与垂直的重要应用.通过空间角的计算和应用进一步提高运算能力、逻辑推理能力及空间想象能力.(2)空间的角的计算方法①求异面直线所成的角常用平移法(转化为相交直线);②求直线与平面所成的角常利用射影转化为相交直线所成的角; ③求二面角α-l -β的平面角(记作θ)通常有以下几种方法: (ⅰ)根据定义; (ⅱ)过棱l 上任一点O 作棱l 的垂面γ,设γ∩α=OA ,γ∩β=OB ,则∠AOB =θ(图1);(ⅲ)利用三垂线定理或逆定理,过一个半平面α内一点A ,分别作另一个平面β的垂线AB (垂足为B ),或棱l 的垂线AC (垂足为C ),连结AC ,则∠ACB =θ或∠ACB =π-θ(图2);(ⅳ)设A 为平面α外任一点,AB ⊥α,垂足为B ,AC ⊥β,垂足为C ,则∠BAC =θ或∠BAC =π-θ(图3);(ⅴ)利用面积射影定理,设平面α内的平面图形F 的面积为S ,F 在平面β内的射影图形的面积为S ‘,则cos θ=SS '.2. 空间的距离问题 (1)空间各种距离是对点、线、面组成的空间图形位置关系进行定量分析的重要概念.空间距离是指两点间距离、点线距离、点面距离、线线距离、线面距离以及面面距离等,距离都要转化为两点间距离即线段长来计算,在实际题型中,这六种距离的重点和难点是求点到平面的距离,因线线距离、线面距离和面面距离除用定义能直接计算出结果的外,都要转化为求点到平面的距离进行计算.(2)空间的距离问题主要是:求空间两点之间、点到直线、点到平面、两条异面直线之间(限于给出公垂线段的)、平面和它的平行直线、以及两个平行平面之间的距离.(3)求距离的一般方法和步骤是: 一作——作出表示距离的线段;二证——证明它就是所要求的距离;三算——计算其值. 此外,我们还常用体积法或向量法求点到平面的距离.【解题方法指导】例1. 三棱锥P-ABC 中,∠ABC =90,PA =1,AB =3,AC =2,PA ⊥平面ABC.(1)求直线AB 与直线PC 所成的角; (2)求PC 和面ABC 所成的角; (3)求二面角A-PC-B 的大小.PA BC解:(1)作矩形ABCD.∴AB 和PC 所成角即为CD 和PC 所成角,且CD ⊥PD .CD =3,AD =1,PD =2,tanPCD =3632=.故AB 和PC 所成角为arctan 36(2)∵PA ⊥面ABC ,PC 和面ABC 所成角即为∠ACP ,求得tanACP =21, ∴∠ACP =arctan21 (3)∵PA ⊥面ABC ,∴面PAC ⊥面ABC ,过B 作BG ⊥AC 于G ,则BG ⊥面PAC.过G 作GH ⊥PC 于H ,连接BH ,则BH ⊥PC . ∴∠BHG 为二面角A-PC-B 的平面角. 在Rt △ABC 与Rt △PBC 中,PB =2,BC =1,AC =2,AB =3∴PC =5∴BH =52,BG =23. ∴sinBHG =4155223==BH BG ∴∠BHG =arcsin 45.故二面角A-PC-B 的大小为arcsin 45.例2. 在正三棱柱111C B A ABC -中,各棱长都等于a ,D 、E 分别是1AC 、1BB 的中点, (1)求证:DE 是异面直线1AC 与1BB 的公垂线段,并求其长度;(2)求二面角C AC E --1的大小; (3)求点1C 到平面AEC 的距离.解:(1)取AC 中点F ,连接DF .∵ D 是1AC 的中点,F∴DF ∥1CC ,且121CC DF =.又11//CC BB ,E 是1BB 的中点, ∴DF ∥BE ,DF =BE ,∴四边形BEDF 是平行四边形, ∴DE ∥BF ,DE =BF .∵1BB ⊥面ABC ,⊂BF 面ABC ,∴1BB ⊥BF .又∵F 是AC 的中点,△ABC 是正三角形,∴BF ⊥AC ,a BF 23=. ∵1BB ⊥BF ,1BB ∥1CC ,∴BF ⊥1CC ,∴BF ⊥面11A ACC , 又∵⊂1AC 面11A ACC ,∴BF ⊥1AC , ∵DE ∥BF ,∴DE ⊥1AC ,DE ⊥1BB ,∴DE 是异面直线1AC 与1BB 的公垂线段,且a DE 23=. (2)∵11//CC BB ,DE ⊥1BB , ∴DE ⊥1CC , 又∵为DE ⊥1AC ,∴DE ⊥面11A ACC . 又⊂DE 面1AEC ,∴面1AEC ⊥面1ACC , ∴二面角C AC E --1的大小为90°.(3)连接CE ,则三棱锥1CEC A -的底面面积为221a S CEC =∆,高a h 23=.所以32123232311a a a V CEC A ==⋅⋅-.在三棱锥AEC C -1中,底面△AEC 中,a CE AE 25==,则其高为a ,所以22a S AEC =∆.设点1C 到平面AEC 的距离为d ,由AEC C CEC A V V --=11得32123231a a d =⋅, 所以a d 23=,即点1C 到平面AEC 的距离为a 23【考点突破】【考点指要】空间角是立体几何中的一个重要概念.它是空间图形中的一个突出的量化指标,是空间图形位置关系的具体体现,故它以高频率的姿态出现在历届高考试题中,可以在填空题或选择题中出现,更多的在解答题中出现.空间中各种距离都是高考中的重点内容,可以和多种知识相结合,是诸多知识的交汇点,考查题型多以选择题、填空题为主,有时渗透于解答题中,所以复习时应引起重视.【典型例题分析】例1. (2003全国卷文)如图,已知正四棱柱2,1,11111==-AA AB D C B A ABCD ,点E 为1CC 中点,点F 为1BD 中点.(1)证明EF 为BD 1与CC 1的公垂线;(2)求点1D 到平面BDE 的距离.解法1:(1)连结AC 交BD 于点O ,则点O 为BD 中点,连OF ,则可证OCEF 为矩形, 故EF ⊥CC 1 ,EF ∥AC .又可证AC ⊥平面BD 1 ∴AC ⊥BD 1,∴EF ⊥BD 1, 故 EF 为BD 1与CC 1的公垂线.O(2)连结D 1E ,则有三棱锥D1-DBE 的高d 即为点1D 到平面BDE 的距离. 由已知可证三角形DBE 为边长为2的正三角形,故2331311⋅⋅=⋅⋅=∆-d S d V DBE DBE D ; 又31311111=⋅===∆---DBD DBD C DBD E DBE D S CO V V V∴3123=d ∴332=d , 即1D 到平面BDE 的距离为332解法2:解(1)以D 为原点,建立如图所示的直角坐标系,则 )0,0,0(D ,)2,0,0(1D)0,1,1(B ,)0,1,0(C ,)2,1,0(1C ,)1,1,0(E ,)1,21,21(F ,∴)0,21,21(-=EF ,)2,1,1(1--=BD ,)2,0,0(1=CC∴01=⋅BD EF ,01=⋅CC EF ;∴1BD EF ⊥,1BD EF ⊥ 又EF 与CC 1、BD 1分别交于E 、F ,故EF 为BD 1与CC 1的公垂线. (2)由(1))0,1,1(--=BD ,)1,0,1(-=BE ,)2,1,1(1--BD , 设 平面BDE 的法向量为 ),,(z y x n =,则BD n ⊥,BE n ⊥,∴⎪⎩⎪⎨⎧=⋅=⋅00BE n BD n , ∴⎩⎨⎧=+-=--00z x y x , 即 ⎩⎨⎧=-=z x y x ,∴ 不妨设 )1,1,1(-=n ,则点1D 到平面BDE 的距离为33232||1===n n BD d , 即为所求.例2. (2006全国卷Ⅲ文20)如图,12l l ,是互相垂直的异面直线,MN 是它们的公垂线段.点A B ,在1l 上,C 在2l 上,AM MB MN ==.(Ⅰ)证明AC NB ⊥;(Ⅱ)若60ACB ∠=,求NB 与平面ABC 所成角的余弦值.C1l2解法一:(Ⅰ)由已知221l MN l l ⊥⊥,,1MNl M =,可得2l ⊥平面ABN .由已知1MN l AM MB MN ⊥==,,可知AN NB =且AN NB ⊥. 又AN 为AC 在平面ABN 内的射影, AC NB ∴⊥.(Ⅱ)Rt Rt CNA CNB △≌△,AC BC ∴=,又已知60ACB ∠=︒,因此ABC △为正三角形. Rt Rt ANB CNB △≌△,NC NA NB ∴==,因此N 在平面ABC 内的射影H 是正三角形ABC 的中心, 连结BH ,NBH ∠为NB 与平面ABC 所成的角.在Rt NHB △中,cos 3ABHB NBH NB ∠===.N1l l解法二:如图,建立空间直角坐标系M xyz -.1l令1MN =,则有(100)(100)(010)A B N -,,,,,,,,.(Ⅰ)MN 是12l l ,的公垂线,21l l ⊥, 2l ∴⊥平面ABN .2l ∴平行于z 轴.故可设(01)C m ,,.于是(11)(110)AC m NB ==-,,,,,, ∵0011=+-=⋅NB AC AC NB ∴⊥. (Ⅱ)(11)AC m =,,,(11)BC m =-,,,AC BC ∴=.又已知60ACB ∠=︒,ABC ∴△为正三角形,2AC BC AB ===. 在Rt CNB △中,NB =NC =(0C . 连结MC ,作NH MC ⊥于H ,设(0)(0)H λλ>,.(012)(01HN MC λλ∴=--=,,,,,.∵021=--=⋅λλMC HN ,∴31=λ1033H ⎛⎫∴ ⎪ ⎪⎝⎭,,,可得2033HN ⎛⎫=- ⎪ ⎪⎝⎭,,, 连结BH ,则1133BH ⎛⎫=- ⎪ ⎪⎝⎭,,,∵092920=-+=⋅BH HN ,HN BH ∴⊥,又MC BH H =, HN ∴⊥平面ABC ,NBH ∠为NB 与平面ABC 所成的角.又(110)BN =-,,, ∴3623234cos =⨯=⋅=∠BN BH BN BH NBH【综合测试】一、选择题1、已知AB 是异面直线a 、b 的公垂线段,AB =2,a 与b 成30°,在直线a 上取AP =4,则点P 到直线b 的距离是( )A 、22B 、25C 、142D 、5 2、将锐角为60°,边长为a 的菱形ABCD 沿较短的对角线BD 折成60°的二面角,则AC 与BD 的距离为( )A 、a 43B 、a 43C 、a 23 D 、64a 3、正方体ABCD-A 1B 1C 1D 1中,M 是DD 1的中点,O 为正方形A 1B 1C 1D 1的中心,P 是棱AB 上的垂足,则直线A 1M 与OP 所成的角( ).A 、30oB 、45oC 、60oD 、90o 4、二面角α-AB-β大小为θ(0°≤θ≤90°),AC ⊂α,∠CAB =45o ,AC 与平面β所成角为30o ,则θ角等于( ).A 、30oB 、45oC 、60oD 、90o 5、(2005某某卷文4)如图,正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1的棱长为1,E 是A 1B 1的中点,则E 到平面AB C 1D 1的距离为( )A 、23 B 、22C 、21 D 、336、已知直线a 及平面α,a 与α间的距离为d .a 在平面α内的射影为a ',l 为平面α内与a '相交的任一直线,则a 与l 间的距离的取值X 围为( )A 、[),d +∞B 、(),d +∞C 、(]0,dD 、{}d二、填空题 7、(2005某某卷理12)如图,PA ⊥平面ABC ,∠ACB =90°且PA =AC =BC =a ,则异面直线PB 与AC 所成角的正切值等于____________.8、已知∠60o ,则以OC三、解答题:9. C 点到AB 1ABC DA 1E B 1C10.(2006理17)如图,在底面为平行四边形的四棱锥P ABCD -中,AB AC ⊥,PA ⊥平面ABCD ,且PA AB =,点E 是PD 的中点.(Ⅰ)求证:AC PB ⊥;(Ⅱ)求证:PB ∥平面AEC ; (Ⅲ)求二面角E AC B --的大小.B[参考答案]一、选择题1. 选A 提示:过P 做直线b 的垂线2. 选A 提示:用异面直线距离公式求解3. 选D 提示:过A 1做OP 的平行线4. 选B 提示:过C 做平面β的垂线5. 选B. 提示:转化为求B 1到平面AB C 1D 1的距离6. 选D 提示:转化为a 与α间的距离 二、填空题7.2. 提示:将三角形ABC 补成正方形ACBD. 8. 33- 提示:利用直线与直线所成角的大小求出边长,再求二面角平面角的大小三、解答题:9. 解:由CD ⊥平面A 1B 1BA ∴CD ⊥DE ∵AB 1⊥平面CDE ∴DE ⊥AB 1,∴DE 是异面直线AB 1与CD 的公垂线段∵CE =23,AC =1 ,∴CD =.22∴21)()(22=-=CD CE DEABC DA 1E B 1C 110. 解法一:(Ⅰ)(Ⅱ)(略 解见第45讲【达标测试】第9题)(Ⅲ)过O 作FG AB ∥,交AD 于F ,交BC 于G ,则F 为AD 的中点.CDAB AC ⊥,OG AC ∴⊥. 又由(Ⅰ),(Ⅱ)知,AC PB EO PB ,⊥∥,AC EO ∴⊥. EOG ∴∠是二面角E AC B --的平面角.连接EF ,在EFO △中,1122EF PA FO AB ==,,word11 / 11 又PA AB EF FO =,⊥,45135EOF EOG ∴∠=∠=,,∴二面角E AC B --的大小为135.解法二:(Ⅰ)建立空间直角坐标系A xyz -,如图.y 设AC a PA b ==,,则有(000)(00)(00)(00)A B b C a P b ,,,,,,,,,,,,(00)(0)AC a PB b b ∴==-,,,,,,从而0=⋅PB AC ,AC PB ∴⊥.(Ⅱ)连接BD ,与AC 相交于O ,连接EO .由已知得(0)D a b -,,,002222ab b a E O ⎛⎫⎛⎫- ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,,,,,, 022b b EO ⎛⎫∴=- ⎪⎝⎭,,,又(0)PB b b =-,,, 2PB EO ∴=,PB EO ∴∥,又PB ⊄平面AEC EO ,⊂平面AEC , PB ∴∥平面AEC .(Ⅲ)取BC 中点G .连接OG ,则点G 的坐标为000222a b b OG ⎛⎫⎛⎫= ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭,,,,,, 又0(00)22b b OE AC a ⎛⎫=-= ⎪⎝⎭,,,,,,00=⋅=⋅∴AC OG AC OE ,.OE AC OG AC ∴,⊥⊥.EOG ∴∠是二面角E AC B --的平面角.22cos -=⋅<OGOE OG OE .135EOG ∴∠=. ∴二面角E AC B --的大小为135.。

3.2。

3 空间的角的计算[学习目标] 1。

理解直线与平面所成角的概念.2.能够利用向量方法解决线线、线面、面面的夹角问题。

3。

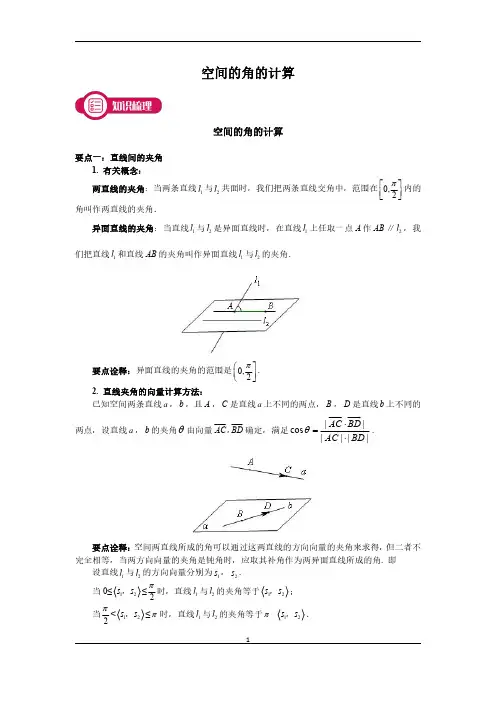

掌握用空间向量解决立体几何问题的基本步骤.知识点一 两条异面直线所成的角(1)定义:设a 、b 是两条异面直线,经过空间任意一点O ,作直线a ′∥a ,b ′∥b ,则a ′与b ′所成的锐角(或直角)叫做a 与b 所成的角.(2)范围:两条异面直线所成角θ的取值范围是0<θ≤π2.(3)向量求法:设直线a ,b 的方向向量分别为a ,b ,其夹角为φ,则a ,b 所成角的余弦值为cos θ=|cos φ|=错误!.知识点二 直线与平面所成的角(1)定义:直线和平面所成的角,是指直线与它在这个平面内的射影所成的角.(2)范围:直线和平面所成角θ的取值范围是0≤θ≤错误!.(3)向量求法:设直线l 的方向向量为a ,平面的法向量为u ,直线与平面所成的角为θ,a 与u 的夹角为φ,则有sin θ=|cos φ|=错误!或cos θ=sin φ。

知识点三 二面角(1)二面角的取值范围:[0,π].(2)二面角的向量求法:①若AB,CD分别是二面角α—l-β的两个面内与棱l 垂直的异面直线(垂足分别为A,C),如图,则二面角的大小就是向量错误!与错误!的夹角.②设n1、n2是二面角α-l—β的两个面α,β的法向量,则向量n1与向量n2的夹角(或其补角)就是二面角的平面角的大小.题型一两条异面直线所成角的向量求法例1如图,在直三棱柱A1B1C1-ABC中,AB⊥AC,AB=AC=2,A1A=4,点D是BC的中点.求异面直线A1B与C1D所成角的余弦值.解以A为坐标原点,分别以AB,AC,AA1为x,y,z轴建立如图所示的空间直角坐标系A-xyz,则A(0,0,0),B(2,0,0),C(0,2,0),D(1,1,0),A1(0,0,4),C1(0,2,4),所以错误!=(2,0,-4),错误!=(1,-1,-4).因为cos〈错误!,错误!>=错误!=错误!=错误!,所以异面直线A1B与C1D所成角的余弦值为错误!。

,a b>;θ=<>;n)所成的角sin cos,a n⑶二面角:锐二面角θ:cos cos ,m n θ=<>,其中,m n 为两个面的法向量。

活动三:合作学习、探究新知(18分钟)利用向量知识求线线角,线面角,二面角的大小。

一、异面线所成角:例1、如图所示的正方体中,已知与为四等分点,求异面直线与的夹角的余弦值?方法小结:1、异面直线a 、b 所成的角:在空间中任取一点O ,过点O 分别引/a ∥a ,/b ∥b ,则/a ,/b 所成的锐角(或直角)叫做两条异面直线所成的角。

两条异面直线所成角的范围:(0,]2π。

2、求法:①传统法:把两条异面直线中的一条放入一个平面,另一条与这个平面有交点,过这个交点在平面内作第一条的平行线,则这两条直线所成的角为两条异面直线所成的角。

然后解三角形得到。

②向量法:在直线a 上取两点A 、B ,在直线b 上取两点C 、D ,若直线a 与b 的夹角为θ,则cos |cos ,|AB CD θ=<>。

3、利用向量求异面直线所成的角的步骤为:(1)确定空间两条直线的方向向量;(2)求两个向量夹角的余弦值;(3)确定线线角与向量夹角的关系;当向量夹角为锐角时,即为两直线的夹角;当向量夹角为钝角时,两直线的夹角为向量夹角的补角。

练习:中,,现将沿着平面的法向量平移到的位置,已知BC=CA=C,取、的中点、,求B与A所成的角的余弦值。

二、直线与平面所成的角:例2:如图,在正方体ABCD-中,求与平面所成的角。

方法小结:1、直线a 与平面α所成角:斜线与平面所成的角就是斜线与它在平面内的射影所成的锐角。

直线与平面所成角的范围为:[0,]2π。

2、求法:①求斜线与平面所成的角关键是找到斜线在平面内的射影,即确定过斜线上一点向平面所作垂线的垂足,这时经常要用面面垂直来确定垂足的位置。

若垂足的位置难以确定,可考虑用三棱锥体积等量来求出斜线上一点到平面的距离。

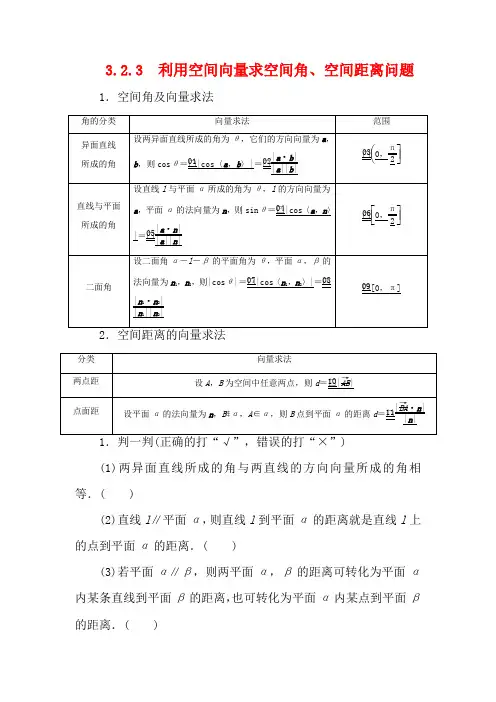

3.2.3 利用空间向量求空间角、空间距离问题1.空间角及向量求法(1)两异面直线所成的角与两直线的方向向量所成的角相等.( )(2)直线l∥平面α,则直线l到平面α的距离就是直线l上的点到平面α的距离.( )(3)若平面α∥β,则两平面α,β的距离可转化为平面α内某条直线到平面β的距离,也可转化为平面α内某点到平面β的距离.( )答案 (1)× (2)√ (3)√2.做一做(请把正确的答案写在横线上)(1)已知两平面的法向量分别为m =(0,1,0),n =(0,1,1),则两平面所成的二面角的大小为________.(2)(教材改编P 111A 组T 11)如图,在正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,M 是C 1C 的中点,O 是底面ABCD 的中点,P 是A 1B 1上的任意点,则直线BM 与OP 所成的角为________.(3)已知平面α的一个法向量为n =(-2,-2,1),点A (-1,3,0)在平面α内,则点P (-2,1,4)到平面α的距离为________.答案 (1)45°或135° (2)π2 (3)103解析 (2)建立如图所示的空间直角坐标系,设正方体棱长为2 ,则O (1,1,0),P (2,x,2),B (2,2,0),M (0,2,1),则OP→=(1,x -1,2),BM →=(-2,0,1).所以OP →·BM →=0,所以直线BM 与OP 所成角为π2. 探究1 利用空间向量求线线角例1 如图1,已知两个正四棱锥P -ABCD 与Q -ABCD 的高分别为1和2,AB =4.求异面直线AQ 与PB 所成角的余弦值.[解] 由题设知,ABCD 是正方形,连接AC ,BD ,交于点O ,则AC ⊥BD .连接PQ ,则PQ 过点O .由正四棱锥的性质知PQ ⊥平面ABCD ,故以O 为坐标原点,以直线CA,DB,QP分别为x轴、y轴、z轴建立空间直角坐标系(如图2),则P(0,0,1),A(22,0,0),Q(0,0,-2),B(0,22,0),∴AQ→=(-22,0,-2),PB→=(0,22,-1).于是cos〈AQ→,PB→〉=AQ→·PB→|AQ→||PB→|=39,∴异面直线AQ与PB所成角的余弦值为3 9 .拓展提升两异面直线所成角的求法(1)平移法:即通过平移其中一条(也可两条同时平移),使它们转化为两条相交直线,然后通过解三角形获解.(2)取定基底法:在一些不适合建立坐标系的题型中,我们经常采用取定基底的方法,这是小技巧.在由公式cos〈a,b〉=a·b|a||b|求向量a、b的夹角时,关键是求出a·b及|a|与|b|,一般是把a、b用一组基底表示出来,再求有关的量.(3)用坐标法求异面直线的夹角的方法①建立恰当的空间直角坐标系;②找到两条异面直线的方向向量的坐标形式;③利用向量的夹角公式计算两直线的方向向量的夹角;④结合异面直线所成角的范围得到异面直线所成的角.【跟踪训练1】如图,在三棱锥V-ABC中,顶点C在空间直角坐标系的原点处,顶点A,B,V分别在x,y,z轴上,D是线段AB 的中点,且AC =BC =2,∠VDC =θ.当θ=π3时,求异面直线AC 与VD 所成角的余弦值.解 由于AC =BC =2,D 是AB 的中点,所以C (0,0,0),A (2,0,0),B (0,2,0),D (1,1,0).当θ=π3时,在Rt △VCD 中,CD =2,故有V (0,0,6).所以AC →=(-2,0,0),VD →=(1,1,-6).所以cos 〈AC →,VD →〉=AC →·VD→|AC →||VD →|=-22×22=-24.所以异面直线AC 与VD 所成角的余弦值为24.探究2 利用空间向量求线面角例2 正三棱柱ABC -A 1B 1C 1的底面边长为a ,侧棱长为2a ,求AC 1与侧面ABB 1A 1所成的角.[解] 建立如下图所示的空间直角坐标系,则A (0,0,0),B (0,a,0),A 1(0,0, 2a ),C 1⎝⎛⎭⎪⎪⎫-32a ,a2, 2a , 取A 1B 1的中点M ,则M ⎝⎛⎭⎪⎫0,a2,2a ,连接AM ,MC 1,有MC 1→=⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫-32a ,0,0, AB →=(0,a,0),AA1→=(0,0,2a ).∴MC 1→·AB →=0,MC 1→·AA 1→=0, ∴MC 1→⊥AB →,MC1→⊥AA 1→, 即MC 1⊥AB ,MC 1⊥AA 1,又AB ∩AA 1=A , ∴MC 1⊥平面ABB 1A 1 .∴∠C 1AM 是AC 1与侧面A 1ABB 1所成的角.由于AC 1→=⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫-32a ,a 2,2a ,AM →=⎝ ⎛⎭⎪⎫0,a 2,2a ,∴AC 1→·AM →=0+a 24+2a 2=9a 24,|AC 1→|=3a 24+a 24+2a 2=3a , |AM →|=a 24+2a 2=32a , ∴cos 〈AC1→,AM →〉=9a 243a ×3a 2=32. ∴〈AC 1→,AM →〉=30°,即AC 1与侧面ABB 1A 1所成的角为30°. [解法探究] 此题有没有其他解法?解 与原解建立相同的空间直角坐标系,则AB →=(0,a,0),AA1→=(0,0,2a ),AC 1→=⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫-32a ,a 2,2a . 设侧面ABB 1A 1的法向量n =(λ,x ,y ),∴n ·AB →=0且n ·AA1→=0.∴ax =0且2ay =0.∴x =y =0.故n =(λ,0,0).∵AC 1→=⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫-32a ,a 2,2a , ∴cos 〈AC 1→,n 〉=n ·AC1→|n ||AC 1→|=-λ2|λ|.∴|cos 〈AC 1→,n 〉|=12. ∴AC 1与侧面ABB 1A 1所成的角为30°.[条件探究] 此题中增加条件“E ,F ,G 为AB ,AA 1,A 1C 1的中点”,求B 1F 与平面GEF 所成角的正弦值.解 建立如图所示的空间直角坐标系,则B 1(0,a ,2a ),E ⎝ ⎛⎭⎪⎫0,a 2,0,F ⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫0,0,22a ,G ⎝⎛⎭⎪⎪⎫-34a ,a 4,2a , 于是B 1F →=⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫0,-a ,-22a ,EF →=⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫0,-a 2,22a , EG →=⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫-34a ,-a 4,2a . 设平面GEF 的法向量n =(x ,y ,z ),则⎩⎨⎧n ·EF →=0,n ·EG →=0,即⎩⎪⎨⎪⎧-a 2y +22az =0,-34ax -a 4y +2az =0,所以⎩⎪⎨⎪⎧y =2z ,x =6z ,令z =1,得x =6,y =2,所以平面GEF 的一个法向量为n =(6,2,1), 所以|cos 〈B 1F →,n 〉|=|n ·B 1F →||n ||B 1F →|=⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪-2a -22a 9×a 2+a 22=33. 所以B 1F 与平面GEF 所成角的正弦值为33.拓展提升求直线与平面的夹角的方法与步骤思路一:找直线在平面内的射影,充分利用面与面垂直的性质及解三角形知识可求得夹角(或夹角的某一三角函数值).思路二:用向量法求直线与平面的夹角可利用向量夹角公式或法向量.利用法向量求直线与平面的夹角的基本步骤:(1)建立空间直角坐标系; (2)求直线的方向向量AB →; (3)求平面的法向量n ;(4)计算:设线面角为θ,则sin θ=|n ·AB→||n ||AB→|.【跟踪训练2】 如图,四棱锥P -ABCD 中,PA ⊥底面ABCD ,AD ∥BC ,AB =AD =AC =3,PA =BC =4,M 为线段AD 上一点,AM =2MD ,N 为PC 的中点.(1)证明:MN ∥平面PAB ;(2)求直线AN 与平面PMN 所成角的正弦值.解 (1)证明:由已知得AM =23AD =2.取BP 的中点T ,连接AT ,TN .由N 为PC 的中点知TN ∥BC ,TN =12BC =2.又AD ∥BC ,故TN 綊AM ,四边形AMNT 为平行四边形,于是MN ∥AT .因为AT ⊂平面PAB ,MN ⊄平面PAB ,所以MN ∥平面PAB .(2)取BC 的中点E ,连接AE .由AB =AC 得AE ⊥BC ,从而AE ⊥AD ,且AE =AB 2-BE 2=AB2-⎝ ⎛⎭⎪⎫BC 22= 5.以A 为坐标原点,AE →的方向为x 轴正方向,建立如图所示的空间直角坐标系Axyz .由题意知,P (0,0,4),M (0,2,0),C (5,2,0),N ⎝⎛⎭⎪⎪⎫52,1,2, PM →=(0,2,-4),PN →=⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫52,1,-2,AN →=⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫52,1,2. 设n =(x ,y ,z )为平面PMN 的法向量,则⎩⎨⎧n ·PM →=0,n ·PN →=0,即⎩⎪⎨⎪⎧2y -4z =0,52x +y -2z =0,可取n =(0,2,1).于是|cos 〈n ,AN →〉|=|n ·AN →||n ||AN →|=8525,则直线AN 与平面PMN所成角的正弦值为8525.探究3 利用空间向量求二面角例3 如图,在以A ,B ,C ,D ,E ,F 为顶点的五面体中,面ABEF 为正方形,AF =2FD ,∠AFD =90°,且二面角D -AF -E 与二面角C -BE -F 都是60°.(1)证明:平面ABEF⊥平面EFDC;(2)求二面角E-BC-A的余弦值.[解] (1)证明:由已知可得AF⊥DF,AF⊥FE,所以AF⊥平面EFDC.又AF⊂平面ABEF,故平面ABEF⊥平面EFDC.(2)过D作DG⊥EF,垂足为G,由(1)知DG⊥平面ABEF.以G为坐标原点,GF→的方向为x轴正方向,|GF→|为单位长,建立如图所示的空间直角坐标系Gxyz.由(1)知∠DFE为二面角D-AF-E的平面角,故∠DFE=60°,则DF=2,DG=3,可得A(1,4,0),B(-3,4,0),E(-3,0,0),D(0,0,3).由已知,AB∥EF,AB⊄平面EFDC,EF⊂平面EFDC,所以AB∥平面EFDC.又平面ABCD∩平面EFDC=CD,故AB∥CD,CD∥EF.由BE∥AF,可得BE⊥平面EFDC,所以∠CEF为二面角C-BE -F的平面角,∠CEF=60°.从而可得C(-2,0,3).连接AC,则EC→=(1,0,3),EB→=(0,4,0),AC→=(-3,-4,3),AB→=(-4,0,0).设n=(x,y,z)是平面BCE的法向量,则⎩⎨⎧n ·EC →=0,n ·EB →=0,即⎩⎪⎨⎪⎧x +3z =0,4y =0,所以可取n =(3,0,-3).设m 是平面ABCD 的法向量,则⎩⎨⎧m ·AC →=0,m ·AB →=0,同理可取m =(0,3,4).则cos 〈n ,m 〉=n ·m |n ||m |=-21919.故二面角E -BC -A 的余弦值为-21919.拓展提升二面角的向量求法(1)若AB ,CD 分别是二面角α-l -β的两个半平面内与棱l 垂直的异面直线,则二面角的大小就是向量AB →与CD →的夹角(如图①).(2)利用坐标法求二面角的步骤设n 1,n 2分别是平面α,β的法向量,则向量n 1与n 2的夹角(或其补角)就是两个平面夹角的大小,如图②.用坐标法的解题步骤如下:①建系:依据几何条件建立适当的空间直角坐标系. ②求法向量:在建立的坐标系下求两个面的法向量n 1,n 2.③计算:求n1与n2所成锐角θ,cosθ=|n1·n2| |n1||n2|.④定值:若二面角为锐角,则为θ;若二面角为钝角,则为π-θ.【跟踪训练3】若PA⊥平面ABC,AC⊥BC,PA=AC=1,BC =2,求二面角A-PB-C的余弦值.解 解法一:如下图所示,取PB 的中点D ,连接CD .∵PC =BC =2,∴CD ⊥PB .∴作AE ⊥PB 于E ,那么二面角A -PB -C 的大小就等于异面直线DC 与EA 所成的角θ的大小.∵PD =1,PE =PA 2PB =12,∴DE =PD -PE =12,又∵AE =AP ·AB PB =32,CD =1,AC =1,AC →=AE →+ED →+DC →,且AE →⊥ED →,ED →⊥DC→,∴|AC →|2=|AE →|2+|ED →|2+|DC →|2+2|AE →|·|DC →|·cos(π-θ), 即1=34+14+1-2×32×1×cos θ,解得cos θ=33.故二面角A -PB -C 的余弦值为33.解法二:由解法一可知,向量DC →与EA →的夹角的大小就是二面角A -PB -C 的大小,如图,建立空间直角坐标系Cxyz ,则A (1,0,0),B (0,2,0),C (0,0,0),P (1,0,1),D 为PB的中点,D ⎝⎛⎭⎪⎪⎫12,22,12. ∵PE EB =AP 2AB 2=13,即E 分PB →的比为13,∴E ⎝⎛⎭⎪⎪⎫34,24,34,EA →=⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫14,-24,-34, DC →=⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫-12,-22,-12,|EA →|=32,|DC →|=1,EA →·DC →=14×⎝ ⎛⎭⎪⎫-12+⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫-24×⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫-22+⎝ ⎛⎭⎪⎫-34×⎝ ⎛⎭⎪⎫-12=12.∴cos 〈EA →,DC →〉=EA →·DC →|EA →||DC →|=33. 故二面角A -PB -C 的余弦值为33.解法三:如右图所示,建立空间直角坐标系,则A (0,0,0),B (2,1,0),C (0,1,0),P (0,0,1),AP →=(0,0,1),AB →=(2,1,0),CB →=(2,0,0),CP →=(0,-1,1),设平面PAB 的法向量为m =(x ,y ,z ),则⎩⎨⎧m ·AP →=0,m ·AB →=0⇒⎩⎪⎨⎪⎧x ,y ,z ·0,0,1=0,x ,y ,z ·2,1,0=0⇒⎩⎪⎨⎪⎧y =-2x ,z =0,令x =1,则m =(1,-2,0),设平面PBC 的法向量为n =(x ′,y ′,z ′),则⎩⎨⎧n ·CB →=0,n ·CP →=0⇒⎩⎪⎨⎪⎧x ′,y ′,z ′·2,0,0=0,x ′,y ′,z ′·0,-1,1=0⇒⎩⎪⎨⎪⎧x ′=0,y ′=z ′.令y ′=-1,则n =(0,-1,-1),∴cos 〈m ,n 〉=m ·n |m ||n |=33.∴二面角A -PB -C 的余弦值为33.探究4 利用空间向量求距离例4 已知正方形ABCD 的边长为1,PD ⊥平面ABCD ,且PD =1,E ,F 分别为AB ,BC 的中点.(1)求点D 到平面PEF 的距离; (2)求直线AC 到平面PEF 的距离.[解] 解法一:(1)建立如图所示的空间直角坐标系,则D (0,0,0),P (0,0,1),A (1,0,0),C (0,1,0),E ⎝ ⎛⎭⎪⎫1,12,0,F ⎝ ⎛⎭⎪⎫12,1,0.设DH ⊥平面PEF ,垂足为H ,则DH →=xDE →+yDF →+zDP →=⎝ ⎛⎭⎪⎫x +12y ,12x +y ,z ·(x +y +z =1),PE →=⎝ ⎛⎭⎪⎫1,12,-1,PF →=⎝ ⎛⎭⎪⎫12,1,-1.∴DH →·PE →=x +12y +12⎝ ⎛⎭⎪⎫12x +y -z =54x +y -z =0.同理,DH →·PF →=x +54y -z =0,又x +y +z =1,∴可解得x =y =417,z =917.∴DH →=317(2,2,3).∴|DH →|=31717.因此,点D 到平面PEF 的距离为31717.(2)设AH ′⊥平面PEF ,垂足为H ′,则AH ′→∥DH →,设AH ′→=λ(2,2,3)=(2λ,2λ,3λ)(λ≠0),则EH ′→=EA →+AH ′→=⎝ ⎛⎭⎪⎫0,-12,0+(2λ,2λ,3λ)=⎝ ⎛⎭⎪⎫2λ,2λ-12,3λ.∴AH ′→·EH ′→=4λ2+4λ2-λ+9λ2=0,即λ=117.∴AH ′→=117(2,2,3),|AH ′→|=1717, 又AC ∥平面PEF ,∴AC 到平面PEF 的距离为1717.解法二:(1)由解法一建立的空间直角坐标系知EF →=⎝ ⎛⎭⎪⎫-12,12,0,PE →=⎝ ⎛⎭⎪⎫1,12,-1,DE →=⎝ ⎛⎭⎪⎫1,12,0,设平面PEF 的法向量为n =(x ,y ,z ),则⎩⎪⎨⎪⎧-12x +12y =0,x +12y -z =0,解得⎩⎪⎨⎪⎧y =x ,z =32x ,令x =2,则n =(2,2,3), ∴点D 到平面PEF 的距离d =|DE →·n ||n |=|2+1|4+4+9=31717.(2)∵AC ∥EF ,∴直线AC 到平面PEF 的距离也即是点A 到平面PEF 的距离.又AE →=⎝ ⎛⎭⎪⎫0,12,0,∴点A 到平面PEF 的距离为 d =|AE →·n ||n |=117=1717.拓展提升1.向量法求点到直线的距离的两种思路(1)将求点到直线的距离问题转化为求向量模的问题,即利用待定系数法求出垂足的坐标,然后求出向量的模,这是求各种距离的通法.(2)直接套用点线距公式求解,其步骤为直线的方向向量a →所求点到直线上一点的向量PP ′→及其在直线的方向向量a 上的投影→代入公式.注意平行直线间的距离与点到直线的距离之间的转化. 2.点面距、线面距、面面距的求解方法线面距、面面距实质上都是求点面距,求直线到平面、平面到平面的距离的前提是线面、面面平行.点面距的求解步骤:(1)求出该平面的一个法向量;(2)找出从该点出发的平面的任一条斜线段对应的向量; (3)求出法向量与斜线段对应向量的数量积的绝对值,再除以法向量的模,即可求出点到平面的距离.【跟踪训练4】 正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1的棱长为2,E ,F ,G 分别是C 1C ,D 1A 1,AB 的中点,求点A 到平面EFG 的距离.解 如图,建立空间直角坐标系,则A (2,0,0),E (0,2,1),F (1,0,2),G (2,1,0),∴EF →=(1,-2,1),EG →=(2,-1,-1),GA →=(0,-1,0). 设n =(x ,y ,z )是平面EFG 的法向量,则⎩⎨⎧n ·EF →=0,n ·EG →=0,∴⎩⎪⎨⎪⎧x -2y +z =0,2x -y -z =0,∴x =y =z ,可取n =(1,1,1), ∴d =|GA →·n ||n |=13=33,即点A 到平面EFG 的距离为33.探究5 与空间有关的探索性问题例5 如图,矩形ABCD 和梯形BEFC 所成的平面互相垂直,BE ∥CF ,∠BCF =∠CEF =90°,AD =3,EF =2.(1)求证:AE ∥平面DCF ;(2)当AB 的长为何值时,二面角A -EF -C 的大小为60°?[解] 如图,以点C 为坐标原点,以CB ,CF 和CD 所在直线分别作为x 轴、y 轴和z 轴,建立空间直角坐标系Cxyz .设AB =a ,BE =b ,CF =c ,则C (0,0,0),A (3,0,a ),B (3,0,0),E (3,b,0),F (0,c,0).(1)证明:AE →=(0,b ,-a ),CB →=(3,0,0),BE →=(0,b,0),∴CB →·AE →=0,CB →·BE →=0, 从而CB ⊥AE ,CB ⊥BE . 又AE ∩BE =E , ∴CB ⊥平面ABE . ∵CB ⊥平面DCF ,∴平面ABE ∥平面DCF .又AE ⊂平面ABE , 故AE ∥平面DCF .(2)∵EF →=(-3,c -b,0),CE →=(3,b,0), 且EF →·CE →=0,|EF→|=2, ∴⎩⎪⎨⎪⎧-3+b c -b =0,3+c -b2=2,解得b =3,c =4.∴E (3,3,0),F (0,4,0).设n =(1,y ,z )与平面AEF 垂直, 则n ·AE →=0,n ·EF →=0,即⎩⎪⎨⎪⎧1,y ,z ·0,3,-a =0,1,y ,z ·-3,1,0=0,解得n =⎝⎛⎭⎪⎪⎫1,3,33a.又∵BA ⊥平面BEFC ,BA →=(0,0,a ),∴|cos 〈n ,BA →〉|=|n ·BA →||n ||BA →|=334a 2+27=12, 解得a =92或a =-92(舍去).∴当AB =92时,二面角A -EF -C 的大小为60°.拓展提升利用向量解决存在性问题的方法策略求解存在性问题的基本策略是:首先,假定题中的数学对象存在;其次,构建空间直角坐标系;再次,利用空间向量法把存在性问题转化为求参数是否有解问题;最后,解方程,下结论.利用上述思维策略,可使此类存在性难题变为常规问题.【跟踪训练5】 在长方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,AD =AA 1=12AB ,点E 是棱AB 上一点,且AEEB=λ. (1)证明:D 1E ⊥A 1D ;(2)是否存在λ,使得二面角D 1-EC -D 的平面角为π4?并说明理由.解 (1)证明:以D 为原点,DA 为x 轴,DC 为y 轴,DD 1为z 轴建立空间直角坐标系,如图所示.不妨设AD =AA 1=1,AB =2,则D (0,0,0),A (1,0,0),B (1,2,0),C (0,2,0),A 1(1,0,1),B 1(1,2,1),C 1(0,2,1),D 1(0,0,1).因为AEEB =λ,所以E ⎝⎛⎭⎪⎫1,2λ1+λ,0, 于是D 1E →=⎝ ⎛⎭⎪⎫1,2λ1+λ,-1,A 1D →=(-1,0,-1),所以D 1E →·A 1D →=⎝ ⎛⎭⎪⎫1,2λ1+λ,-1·(-1,0,-1)=-1+0+1=0,故D 1E ⊥A 1D .(2)因为DD 1⊥平面ABCD ,所以平面DEC 的一个法向量为n =(0,0,1),设平面D 1EC 的法向量为n 1=(x ,y ,z ),又CE →=⎝ ⎛⎭⎪⎫1,2λ1+λ-2,0,CD 1→=(0,-2,1), 则⎩⎨⎧n 1·CE →=0,n 1·CD 1→=0,即⎩⎪⎨⎪⎧n 1·⎝ ⎛⎭⎪⎫1,2λ1+λ-2,0=0,n 1·0,-2,1=0,整理得⎩⎪⎨⎪⎧x -y ·21+λ=0,-2y +z =0,取y =1,则n 1=⎝ ⎛⎭⎪⎫21+λ,1,2. 因为二面角D 1-EC -D 的平面角为π4,所以22=|n ·n 1||n ||n 1|,即22=21+4+⎝⎛⎭⎪⎫21+λ2,解得λ=233-1. 故存在λ=233-1,使得二面角D 1-EC -D 的平面角为π4.1.用空间向量解决立体几何问题的“三步曲”(1)建立立体图形与空间向量的联系,用空间向量表示问题中涉及的点、直线,把立体几何问题转化为向量问题.(2)通过向量运算,研究点、直线、平面之间的位置关系以及相应的距离和夹角等问题.(3)把向量的运算结果“翻译”成相应的几何意义. 2.利用法向量求直线AB 与平面α所成的角θ的步骤 (1)求平面α的法向量n .(2)利用公式sin θ=|cos 〈AB →,n 〉|=|AB →·n ||AB →||n |,注意直线和平面所成角的取值范围为⎣⎢⎡⎦⎥⎤0,π2.3.利用法向量求二面角的余弦值的步骤 (1)求两平面的法向量.(2)求两法向量的夹角的余弦值.(3)由图判断所求的二面角是锐角、直角,还是钝角,从而下结论.在用法向量求二面角的大小时应注意:平面的法向量有两个相反的方向,取的方向不同求出来的角度当然就不同,所以最后还应该根据这个二面角的实际形态确定其大小.4.点面距的求解步骤(1)求出该平面的一个法向量.(2)找出从该点出发的平面的任一条斜线段对应的向量. (3)求出法向量与斜线段对应向量的数量积的绝对值,再除以法向量的模,即可求出点到平面的距离.1.若两异面直线l 1与l 2的方向向量分别为a =(0,4,-3),b =(1,2,0),则直线l 1与l 2的夹角的余弦值为( )A.32B.8525C.4315D.33答案 B解析 设l 1,l 2的夹角为θ,则cos θ=|cos 〈a ,b 〉|=0×1+4×2+-3×05×5=8525.2.直角△ABC 的两条直角边BC =3,AC =4,PC ⊥平面ABC ,PC =95,则点P 到斜边AB 的距离是( )A .5B .3C .3 2 D.125答案 B解析 以C 为坐标原点,CA ,CB ,CP 所在直线为x 轴、y 轴、z 轴,建立如图所示的空间直角坐标系.则A (4,0,0),B (0,3,0),P ⎝ ⎛⎭⎪⎫0,0,95,所以AB →=(-4,3,0),AP →=⎝⎛⎭⎪⎫-4,0,95, 所以AP →在AB →上的投影长为|AP →·AB →||AB →|=165,所以点P 到AB 的距离为d =|AP →|2-⎝ ⎛⎭⎪⎫1652=16+8125-25625=3.故选B.3.把正方形ABCD 沿对角线AC 折起成直二面角,点E ,F 分别是AD ,BC 的中点,O 是正方形中心,则折起后,∠EOF 的大小为( )A .(0°,90°)B .90°C .120°D .(60°,120°)答案 C解析 OE →=12(OA →+OD →),OF →=12(OB →+OC →),∴OE →·OF →=14(OA →·OB →+OA →·OC →+OD →·OB →+OD →·OC →)=-14|OA →|2.又|OE →|=|OF →|=22|OA →|,∴cos 〈OE →,OF →〉=-14|OA →|212|OA →|2=-12.∴∠EOF =120°.故选C. 4.平面α的法向量n 1=(1,0,-1),平面β的法向量n 2=(0,-1,1),则平面α与β所成二面角的大小为________.答案π3或2π3解析 设二面角的大小为θ,则cos 〈n 1,n 2〉=1×0+0×-1+-1×12·2=-12,所以cos θ=12或-12,∴θ=π3或2π3.5.如图,在长方体AC 1中,AB =BC =2,AA 1=2,点E ,F 分别是平面A 1B 1C 1D 1、平面BCC 1B 1的中心.以D 为坐标原点,DA ,DC ,DD 1所在直线分别为x ,y ,z 轴建立空间直角坐标系.试用向量方法解决下列问题:(1)求异面直线AF 和BE 所成的角;(2)求直线AF 和平面BEC 所成角的正弦值.解 (1)由题意得A (2,0,0),F ⎝ ⎛⎭⎪⎪⎫1,2,22,B (2,2,0),E (1,1,2),C (0,2,0).∴AF →=⎝⎛⎭⎪⎪⎫-1,2,22,BE →=(-1,-1,2), ∴AF →·BE →=1-2+1=0.∴直线AF 和BE 所成的角为90°.(2)设平面BEC 的法向量为n =(x ,y ,z ),又BC→=(-2,0,0),BE →=(-1,-1,2),则n ·BC →=-2x =0,n ·BE →=-x -y +2z =0,∴x =0,取z =1,则y =2,∴平面BEC 的一个法向量为n =(0,2,1).∴cos 〈AF →,n 〉=AF →·n|AF →||n |=522222×3=53333.设直线AF 和平面BEC 所成的角为θ,则sin θ=53333,即直线AF 和平面BEC 所成角的正弦值为53333.。

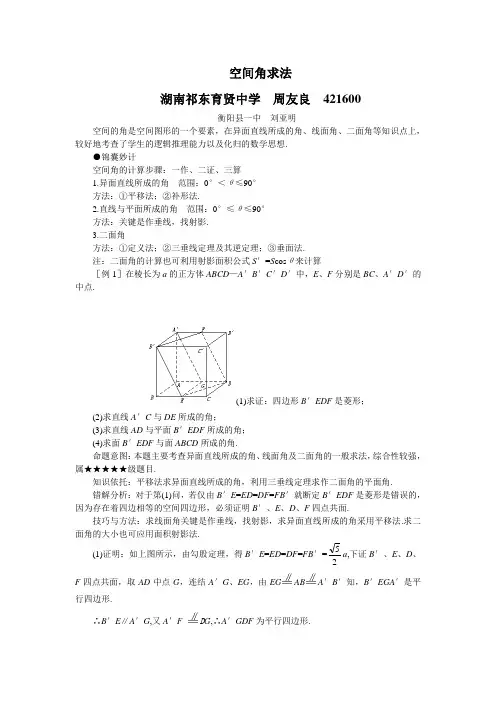

空间角求法湖南祁东育贤中学 周友良 421600衡阳县一中 刘亚明空间的角是空间图形的一个要素,在异面直线所成的角、线面角、二面角等知识点上,较好地考查了学生的逻辑推理能力以及化归的数学思想.●锦囊妙计空间角的计算步骤:一作、二证、三算1.异面直线所成的角 范围:0°<θ≤90° 方法:①平移法;②补形法.2.直线与平面所成的角 范围:0°≤θ≤90° 方法:关键是作垂线,找射影.3.二面角方法:①定义法;②三垂线定理及其逆定理;③垂面法. 注:二面角的计算也可利用射影面积公式S ′=S cos θ来计算[例1]在棱长为a 的正方体ABCD —A ′B ′C ′D ′中,E 、F 分别是BC 、A ′D ′的中点.(1)求证:四边形B ′EDF 是菱形;(2)求直线A ′C 与DE 所成的角;(3)求直线AD 与平面B ′EDF 所成的角; (4)求面B ′EDF 与面ABCD 所成的角. 命题意图:本题主要考查异面直线所成的角、线面角及二面角的一般求法,综合性较强,属★★★★★级题目.知识依托:平移法求异面直线所成的角,利用三垂线定理求作二面角的平面角.错解分析:对于第(1)问,若仅由B ′E =ED =DF =FB ′就断定B ′EDF 是菱形是错误的,因为存在着四边相等的空间四边形,必须证明B ′、E 、D 、F 四点共面.技巧与方法:求线面角关键是作垂线,找射影,求异面直线所成的角采用平移法.求二面角的大小也可应用面积射影法.(1)证明:如上图所示,由勾股定理,得B ′E =ED =DF =FB ′=25a ,下证B ′、E 、D 、F 四点共面,取AD 中点G ,连结A ′G 、EG ,由EG ABA ′B ′知,B ′EGA ′是平行四边形.∴B ′E ∥A ′G ,又A ′FD G ,∴A ′GDF 为平行四边形.∴A ′G ∥FD ,∴B ′、E 、D 、F 四点共面 故四边形B ′EDF 是菱形.(2)解:如图所示,在平面ABCD 内,过C 作CP ∥DE ,交直线AD 于P ,则∠A ′CP (或补角)为异面直线A ′C 与DE 所成的角. 在△A ′CP 中,易得A ′C =3a ,CP =DE =25a ,A ′P =213a 由余弦定理得cos A ′CP =1515故A ′C 与DE 所成角为arccos1515. (3)解:∵∠ADE =∠ADF ,∴AD 在平面B ′EDF 内的射影在∠EDF 的平分线上.如下图所示.又∵B ′EDF 为菱形,∴DB ′为∠EDF 的平分线, 故直线AD 与平面B ′EDF 所成的角为∠ADB ′ 在Rt △B ′AD 中,AD =2a ,AB ′=2a ,B ′D =2a 则cos ADB ′=33 故AD 与平面B ′EDF 所成的角是arccos33. (4)解:如图,连结EF 、B ′D ,交于O 点,显然O 为B ′D 的中点,从而O 为正方形ABCD —A ′B ′C ′D 的中心.作OH ⊥平面ABCD ,则H 为正方形ABCD 的中心,再作HM ⊥DE ,垂足为M ,连结OM ,则OM ⊥DE , 故∠OMH 为二面角B ′—DE ′—A 的平面角.在Rt △DOE 中,OE =22a ,OD =23a ,斜边DE =25a , 则由面积关系得OM =1030=⋅DE OE OD a 在Rt △OHM 中,sin OMH =630=OM OH 故面B ′EDF 与面ABCD 所成的角为arcsin 630.。

高中数学中的立体几何空间角与空间距离计算方法立体几何是数学中的一个分支,其重点研究的是三维空间中点、线、面和体之间的关系。

在立体几何中,空间角和空间距离是非常关键的概念。

本文将详细探讨高中数学中的立体几何空间角与空间距离计算方法。

一、空间角的概念与计算方法1. 空间角的概念空间角指的是由两个非共面向量所张成的角度,在立体几何中具有重要的意义。

空间角的大小是依据两个向量的夹角计算得来的。

2. 空间角的计算方法在计算空间角时,我们首先需要求出两个向量的点积。

设向量a=(a1,a2,a3)和向量b=(b1,b2,b3),则它们的点积为a*b=a1b1+a2b2+a3b3。

接下来,我们可以利用余弦定理来计算角度,即cosθ=(a*b)/(|a||b|),其中|a|和|b|分别表示向量a和向量b的模长,θ表示向量a和向量b之间的夹角。

二、空间距离的概念与计算方法1. 空间距离的概念空间距离指的是三维空间中两个点之间的距离,也是立体几何中经常涉及到的一个概念。

2. 空间距离的计算方法我们可以借助勾股定理来计算空间距离。

设点A(x1,y1,z1)和点B(x2,y2,z2)是三维空间中的两个点,它们之间的距离为d,则d=sqrt((x2-x1)^2+(y2-y1)^2+(z2-z1)^2)。

三、空间角和空间距离的应用空间角和空间距离在立体几何中的应用非常广泛,例如在计算棱台的侧面积、计算四面体内切圆半径、求解圆锥截面面积等问题中,我们都需要用到空间角和空间距离的知识。

比如,在计算棱台的侧面积时,我们需要首先求出两条棱所在的平面之间的空间角,然后根据棱长和计算出的角度,就可以快速计算出棱台的侧面积。

在计算四面体内切圆半径时,我们需要先计算出四面体各面的法线向量,然后根据法线向量计算面上的角度,最后用勾股定理求出四面体内切圆的半径。

在求解圆锥截面面积时,我们需要用到空间角和空间距离的知识,以找出圆锥截面的边界和计算截面的面积。

考点3.2 空间向量与空间角的计算问题空间向量与空间角的计算问题是高考重点考查的内容之一,其命题形式多种多样,其中基于问题情境的空间角问题在高考中逐步成为热点。

通过具体的问题背景,考察空间角、空间向量等在问题情境中的应用,以此来检验学生的核心价值,学科素养,关键能力,必备知识。

本专题以单选题,多选题,填空题及解答题等形式体现空间向量与空间角的计算问题的实际应用。

解决基于问题情境的空间向量与空间角的计算问题,常用的解题思路是:审题、建模、研究模型、解决实际问题。

解题要点:根据题目要求,建立立体几何模型,利用几何法或向量法进行实际问题分析求解。

基础知识a ,b ,a ,b >|=a b a b与平面α所成的角为θ,l 的方向向量为a ,平的法向量为n ,则sin θ=|cos<a ,n >|=a n a n的平面角为θ,平面α,β的法向量分别1n ,2n ,则|cos θ|=|cos<1n ,2n >|=1212n n n n空间向量与空间角的计算问题实际应用 (1) 单选题1.(2020山东4)日晷是中国古代用来测定时间的仪器,利用与晷面垂直的晷针投射到晷面的影子来测定时间.把地球看成一个球(球心记为O ),地球上一点A 的纬度是指OA 与地球赤道所在平面所成角,点A 处的水平面是指过点A 且与OA 垂直的平面.在点A 处放置一个日晷,若晷面与赤道所在平面平行,点A 处的纬度为北纬40︒,则晷针与点A 处的水平面所成角为 ( )A .20︒B .40︒C .50︒D .90︒【答案】B【思路导引】画出截面图,根据点A 处的纬度,计算出晷针与点A 处的水平面所成角.【解析】画出截面图如下图所示,其中CD 是赤道所在平面的截线;l 是点A 处的水平面的截线,依题意可知OA l ⊥;AB 是晷针所在直线.m 是晷面的截线,依题意可知//m CD 、AB m ⊥. 由于40,//AOC m CD ∠=︒,所以40OAG AOC ∠=∠=︒, 由于90OAG GAE BAE GAE ∠+∠=∠+∠=︒,所以40BAE OAG ∠=∠=︒,也即晷针与点A 处的水平面所成角为40BAE ∠=︒,故选:B .2.(2014浙江)如图,某人在垂直于水平地面ABC 的墙面前的点A 处进行射击训练,已知点A 到墙面的距离为AB ,某目标点P 沿墙面的射击线CM 移动,此人为了准确瞄准目标点P ,需计算由点A 观察点P 的仰角θ的大小(仰角θ为直线AP 与平面ABC 所成角).若15AB m =,25AC m =,30BCM ∠=︒则tan θ的最大值ABCD【答案】D【解析】作PH BC ⊥,垂足为H ,设PH x =,则CH =,由余弦定理AH =1tan tan(0)PHPAHAH xθ=∠==>,故当1x=tanθ,故选D.3.(2020·山东临沂市·高二期中)如图为某种礼物降落伞的示意图,其中有8根绳子和伞面连接,每根绳子和水平面的法向量的夹角均为60.已知礼物的质量为1kg,每根绳子的拉力大小相同.若重力加速度g取29.8m/s,则降落伞在匀速下落的过程中每根绳子拉力的大小为()A.2.25N B.2.45N C.2.5N D.2.75N【答案】B【分析】根据8根绳子的合力大小与礼物的重力大小相等可构造方程求得结果.【详解】由题意知:8根绳子的合力大小与礼物的重力大小相等,设每根绳子的拉力为T,则8cos6019.8T=⨯,解得: 2.45T=(N).故选:B.4.(2020·济南市·山东省实验中学高二期中)空间直角坐标系O xyz-中,经过点()000,,P x y z,且法向量为(),,m A B C=的平面方程为()()()000A x xB y yC z z-+-+-=,经过点()000,,P x y z且一个方向向量为()(),,0nμυωμυω=≠的直线l的方程为000x x y y z zμυω---==,阅读上面的材料并解决下面问题:现给出平面α的方程为3570x y z-+-=,经过()0,0,0的直线l的方程为321x y z==-,则直线l与平面a 所成角的正弦值为()AB.35CD.7【答案】B【分析】根据题设给出的材料可得平面的法向量和直线的方向向量,利用公式可求直线l 与平面a 所成角的正弦值. 【详解】因为平面α的方程为3570x y z -+-=,故其法向量为()3,5,1n =-, 因为直线l 的方程为321x y z ==-,故其方向向量为()3,2,1m =-, 故直线l 与平面a35==,故选:B. 【点睛】关键点点睛:此题为材料题,需从给定的材料中提炼出平面的法向量和直线的方向向量的求法,这是解决此题的关键.5.(2020·全国高二课时练习)在空间直角坐标系中,定义:平面α的一般方程为0Ax By Cz D +++=(,,,A B C D R ∈,且A ,B ,C 不同时为零),点()000,,P x y z 到平面α的距离d =,则在底面边长与高都为2的正四棱锥P ABCD -中,底面中心O 到侧面PAB 的距离d 等于( ) ABC .2D .5【答案】B 【分析】欲求底面中心O 到侧面的距离,先利用建立空间直角坐标系求出点A ,B ,P 的坐标,及侧面的方程,最后利用所给公式计算即可. 【详解】以底面中心O 为原点,建立空间直角坐标系Oxyz ,如图所示:则(0,0,0),(1,1,0),(1,1,0),(0,0,2)O A B P -,设平面PAB 的方程为0Ax By Cz D +++=,将点A ,B ,P 的坐标代入计算得0A =,B D =-,12C D =-,所以方程可化为102Dy Dz D --+=,即220y z +-=,所以d ==. 故选:B.【点睛】本小题主要考查点、线、面间的距离计算、空间直角坐标系的应用、空间直角坐标系中点到平面的距离等基础知识,考查运算求解能力,考查数形结合思想、化归与转化思想.属于基础题.(2) 多选题6.(2020·长沙市·湖南师大附中)如图,大摆锤是一种大型游乐设备,常见于各大游乐园.设备启动后,座舱旋转的同时,悬挂座舱的主轴在电机的驱动下做单摆运动.今年国庆,小明去某游乐园玩“大摆锤”,他坐在点A 处,“大摆锤”启动后,主轴OB 在平面α内绕点O 左右摆动,平面α与水平地面垂直,OB 摆动的过程中,点A 在平面β内绕点B 作圆周运动,并且始终保持OB β⊥,B β∈.已知6OB AB =,在“大摆锤”启动后,以下结论正确的有( )A .点A 在某个定球面上运动;B .线段AB 在水平地面上的正投影的长度为定值;C .直线OA 与平面α所成角的正弦值的最大值为37D .β与水平地面所成角记为θ,直线OB 与水平地面所成角记为δ,当02πθ<<时,θδ+为定值【答案】ACD 【分析】计算出OA 判断A ,考虑AB 分别与水平面平行和垂直时在水平面上的投影可判断B ,由OA 最大时,得线面角最大,从而得其正弦值判断C ,结合直观图可判断D . 【详解】A.∵OB β⊥,∴OB AB ⊥,∴OA ,∴点A 在以O 的球面运动,A 正确;B .由题意知A 在平面β内绕点B 作圆周运动,当AB 垂直于水平面时,投影长度为0,当AB 平行于水平面时,投影长度为AB ,∴线段AB 在水平地面上的正投影长度范围为[0,]AB ,B 错误;C .当AB α⊥时,直线OA 与平面α的所成的角的正弦值为最大值,此时线面角为AOB ∠,sinAB AOB OA ∠===,C 正确. D .画出该模型的直观图,∵β与水平面所成的角为θ,且02πθ<<,∴DCE θ∠=,∵直线OB 与水平面所成的角为δ,且//FC OB ,∴FCG δ∠=, ∵OB CD ⊥,∴FC CD ⊥,∴2FCG DCE π∠+∠=,即θδ+为定值,定值为2π,D 正确. 故选:ACD . 【点睛】本题考查考查以实际问题为背景的立体几何题,明确线面关系,线面角的求解是解题关键,考查空间想象能力.运算与推理能力.7.(2020·全国高二课时练习)(多选)已知单位向量i ,j ,k 两两的夹角均为0,2πθθπθ⎛⎫<<≠⎪⎝⎭,若空间向量a 满足(,,)a xi y j zk x y z R =++∈,则有序实数组(,,)x y z 称为向量a 在“仿射”坐标系Oxyz (O为坐标原点)下的“仿射”坐标,记作(,,)a x y z θ=,则下列命题是真命题的有( ). A .已知(1,3,2)a θ=-,(4,0,2)b θ=,则0a b ⋅= B .已知(,,0)3a x y π=,(0,0,)3b z π=,其中,,0x y z >,则当且仅当x y =时,向量a ,b 的夹角取得最小值C .已知()111,,a x y z θ=,()222,,b x y z θ=,则()121212,,a b x x y y z z θ+=+++D .已知(1,0,0)3OA π=,(0,1,0)3OB π=,(0,0,1)3OC π=,则三棱锥O ABC -的表面积S =【答案】BC 【分析】根据“仿射”坐标的定义逐项判断即可. 【详解】(1,3,2)(4,0,2)(32)(42)421268412cos a b i j k i k i k i j j k k i θθθ⋅=-⋅=+-⋅+=+⋅+⋅+⋅-⋅-=因为0θπ<<,且2πθ≠,所以0a b ⋅≠,故A 错误;如图所示,设OB b =,OA a =,则点A 在平面xOy 上,点B 在z 轴上,由图易知当x y =时,AOB ∠取得最小值,即向量a 与b 的夹角取得最小值,故B 正确; 根据“仿射”坐标的定义可得,()()()()()()()()111222111222121212121212,,,,,,a b x y z x y z x i y j z k x i y j z k x x i y y j z z k x x y y z z θθθ+=+=+++++=+++++=+++,故C 正确;由已知可得三棱锥O ABC -为正四面体,棱长为1,其表面积214122S =⨯⨯⨯=D 错误. 故选:BC. 【点睛】新定义概念题,考查对新概念的理解能力以及运算求解能力,基础题.8.(2020·江苏南通市·海安高级中学高一月考)平面中两条直线l 和n 相交于O ,对于平面上任意一点M ,若p ,q 分别是M 到直线l 和n 的距离,则称有序非负实数对(p ,q )是点M 的“距离坐标”.则下列说法正确的( )A .若p =q =0,则“距离坐标”为(0,0)的点有且仅有一个B .若pq =0,且p +q ≠0,则“距离坐标”为(p ,q )的点有且仅有2个C .若pq ≠0,则“距离坐标”为(p ,q )的点有且仅有4个D .若p =q ,则点M 的轨迹是一条过O 点的直线 【答案】ABC 【分析】根据“距离坐标”的定义对选项逐一分析,由此确定正确选项. 【详解】首先点到直线的距离是唯一确定的.对于A 选项,由于0p q ==,所以()0,0表示O 点,有且仅有一个,故A 选项正确. 对于B 选项,由于0pq =,且0p q +≠,当00p q =⎧⎨≠⎩或0p q ≠⎧⎨=⎩时,分别表示点()0,q 或(),0p ,有且仅有两个,故B 选项正确.对于C 选项,由于l 和n 相交与O ,所以直线l 和直线n 确定一个平面α,根据对称性可知,在平面α的上方和下方,各有两个“距离坐标”为(),p q 的点.故“距离坐标”为(),p q 的点有且仅有4个,所以C 选项正确. 对于D 选项,设l 和n 相交与O ,直线l 和直线n 相交所形成的两组对角的角平分线上的点,都满足p q =,所以点M 的轨迹不只是一条过O 点的直线,所以D 选项错误. 由于p q =,故选:ABC 【点睛】本小题主要考查空间点与直线的位置关系,考查分析、思考与解决问题的能力,属于基础题.(3) 填空题9.(2016·上海金山区·高三一模)某种游戏中,黑、黄两个“电子狗”从棱长为1的正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1的顶点A 出发沿棱向前爬行,每爬完一条棱称为“爬完一段”.黑“电子狗”爬行的路线是AA 1→A 1D 1→ ,黄“电子狗”爬行的路线是AB→BB 1→ ,它们都遵循如下规则:所爬行的第i+2段与第i 段所在直线必须是异面直线(其中i 是正整数).设黑“电子狗”爬完2015段、黄“电子狗”爬完2014段后各自停止在正方体的某个顶点处,这时黑、黄“电子狗”间的距离是________________. 【答案】【解析】试题分析:黑电子狗爬行的路径为111111AA A D DC C C CB BA →→→→→,黄电子狗爬行的路径为111111AB BB B C C D D D DA →→→→→,周期均为6,因此黑“电子狗”爬完2015段即爬完第5段,此时位于B 点,黄“电子狗”爬完2014段即爬完第4段,此时位于1D ,1BD 考点:1.数列周期;2.异面直线;3.空间两点间距离10.(2019·全国高三其他模拟(文))半正多面体亦称“阿基米德多面体”,是由边数不全相同的正多边形为面组成的多面体.如将正四面体所有棱各三等分,沿三等分点从原几何体割去四个小正四面体(如图所示),余下的多面体就成为一个半正多面体,若这个半正多面体的棱长为4,则这个半正多面体的外接球的半径为__________.【分析】先求出BC ,BG ,BF 的长度,在BFA ,求出正四面体的高AF ,在Rt BFO 中,求BO ;Rt BFA 中,求cos BAF ;EAO 中,由余弦定理求EO 即可. 【详解】 解:正四面体的棱长12BC =,且正四面体与半正多面体的外接球的球心相同,设为O ,F 为底面BCD 的中心,G 是边CD 中点,E 是半正多面体的一个顶点23BG BC BF BG ====AF ∴===设OA OB R ==,OF AF R R =-=在Rt OBF 中,222OB BF OF =+,2248)R R =+,R =Rt ABF中,cos 123AF BAF AB ∠===EAO中,cos cos 3EAO BAF ∠=∠= 由余弦定理,(222222cos 82822OE AE AO AE AO EAO =+-⨯⨯⨯∠=+-⨯⨯=OE =【点睛】考查半正多面体的外接球的半径的求法,中档题.11.(2021·江苏宿迁市·高二期末)自然界中,构成晶体的最基本的几何单元称为晶胞,其形状一般是平行六面体,具体形状大小由它的三组棱长a 、b 、c 及棱间交角α、β、γ(合称为“晶胞参数”)来表征.如图是某种晶体的晶胞,其中2a =,1b c ==,60α=︒,90β=︒,120γ=︒,则该晶胞的对角线1AC 的长为__________.【分析】数形结合以及使用向量的方法,可得11AC AB AD AA =++,然后先平方再开方可得结果.【详解】如图所示:所以1111=+AC AC CC AB AD CC AB AD AA =++=++ 依题可知:1=21AB AA AD ==,, 11=60,90,18060A AB A AD BAD αβγ∠=∠=∠=-== 所以22221111=+2+22AC AB AD AA AB AD AB AA AD AA ++⋅⋅+⋅所以21=411+221cos 60+221cos 60211cos90AC ++⨯⨯⨯⨯⨯⨯+⨯⨯则21=10AC ,故1=10AC12.(2020·全国高三专题练习(理))我们把平面内与直线垂直的非零向量称为直线的法向量,在平面直角坐标系中,利用求动点轨迹方程的方法,可以求出过点(3,4)A -,且法向量为(1,2)=-n 的直线方程为1(3)(2)(4)0x y ⨯++-⨯-=,即2110x y -+=.类比以上方法,在空间直角坐标系中,经过点(1,2,3)A ,且法向量为(1,2,1)=--m 的平面的方程为___________.【答案】220x y z +--=【解析】试题分析:根据法向量的定义,若n 为平面α的法向量,则n ⊥α,任取平面α内一点P (x ,y ,z ),则PA ⊥n ,∵PA =(1-x ,2-y ,3-z ),n =(-1,-2,1),∴(x -1)+2(y -2)+(3-z )=0,即x+2y -z -2=0,故答案为x+2y -z -2=0.考点:本题主要考查类比推理的概念和方法,向量的坐标运算.点评:类比推理的一般步骤是:(1)找出两类事物之间的相似性或一致性;(2)用一类事物的性质去推测另一类事物的性质,得出一个明确的命题(猜想).由于平面向量与空间向量的坐标运算类似,因此可以利用求平面曲线方程的办法,通过构造向量,利用向量的运算确定空间平面方程.13.(2020·福建省泉州市泉港区第一中学高二期中)如图所示的正方体是一个三阶魔方(由27个全等的棱长为1的小正方体构成),正方形ABCD 是上底面正中间一个正方形,正方形1111D C B A 是下底面最大的正方形,已知点P 是线段AC 上的动点,点Q 是线段1B D 上的动点,则线段PQ 长度的最小值为_______.【分析】建立空间直角坐标系,写出点的坐标,求出目标PQ 的表达式,从而可得最小值.【详解】以1B 为坐标原点,1111,B C B A 所在直线分别为x 轴,y 轴建立空间直角坐标系,则()()()()10,0,0,1,2,3,2,1,3,2,2,3B A C D ,设11BQ B D λ=,AP AC μ=,[],0,1λμ∈. ()12,2,3B Q λλλ=,()1111,2,3B P B A AP B A AC μμμ=+=+=+-.()1112,22,33QP B P B Q μλμλλ=-=+----,()()()2222122233QP μλμλλ=+-+--+-222215191730221417217234λλμμλμ⎛⎫⎛⎫=-+-+=-+-+ ⎪ ⎪⎝⎭⎝⎭当1517λ=且12μ=时,2QP 取到最小值934,所以线段PQ . 【点睛】本题主要考查空间向量的应用,利用空间向量求解距离的最值问题时,一般是把目标式表示出来,结合目标式的特征,选择合适的方法求解最值.(4) 解答题14.(2018·上海市南洋模范中学高三期末)已知111(,,)a x y z =,222(,,)b x y z =,333(,,)c x y z =,定义一种运算:123231312132213321()a b c x y z x y z x y z x y z x y z x y z ⨯⋅=++---,已知四棱锥P ABCD -中,底面ABCD 是一个平行四边形,(2,1,4)AB =-,(4,2,0)AD =,(1,2,1)AP =-(1)试计算()AB AD AP ⨯⋅的绝对值的值,并求证PA ⊥面ABCD ;(2)求四棱锥P ABCD -的体积,说明()AB AD AP ⨯⋅的绝对值的值与四棱锥P ABCD -体积的关系,并由此猜想向量这一运算()AB AD AP ⨯⋅的绝对值的几何意义.【答案】(1)48,证明见解析;(2)体积为16,()3P ABCD AB AD AP V -⨯⋅=,()AB AD AP ⨯⋅的绝对值表示以,,AB AD AP 为邻边的平行六面体的体积.【分析】(1)根据新定义直接计算,由向量法证明线线垂直,得线面垂直;(2)计算出棱锥体积后,根据数据确定关系.【详解】(1)由题意()AB AD AP ⨯⋅221424(1)(1)0=⨯⨯+⨯⨯+-⨯-⨯202-⨯⨯4(1)1-⨯-⨯(1)24--⨯⨯=48.122(1)140AP AB ⋅=-⨯+⨯-+⨯=,1422100AP AD ⋅=-⨯+⨯+⨯=,∴,AP AB AP AD ⊥⊥,即,AP AB AP AD ⊥⊥.,AB AD 是平面ABCD 内两相交直线,∴AP ⊥平面ABCD .(2)由题意2221,20AB AD ==,24(1)2406AB AD ⋅=⨯+-⨯+⨯=, 222sin ()ABCD S AB AD BAD AB AD AB AD =∠=-⋅== 6AP =∴111633P ABCD ABCD V S PA -==⨯. ∴()3P ABCD AB AD AP V -⨯⋅=,猜想:()AB AD AP ⨯⋅的绝对值表示以,,AB AD AP 为邻边的平行六面体的体积.【点睛】本题考查向量的新定义运算,解题时根据新定义的规则运算即可.考查学生的创新意识,同时考查学生的归纳推理能力.。

空间角的概念与计算在几何学中,角是一个基本的概念,用于描述物体之间的相对方向。

而空间角则是在三维空间中描述物体之间方向关系的重要指标。

本文将介绍空间角的概念及其计算方法。

一、空间角的概念空间角是用来描述三维空间中两个矢量之间的夹角关系。

在二维空间中,我们可以通过一条射线和一条直线之间的夹角来描述角度,而在三维空间中,空间角则需要考虑更多的因素。

具体而言,对于任意两个非零矢量a和b,它们之间的空间角被定义为它们的夹角θ,满足0 ≤ θ ≤ π。

其中,θ=0时表示a和b共线,θ=π/2时表示a和b正交,θ=π时表示a和b反向。

二、空间角的计算1. 余弦定理计算空间角余弦定理是空间角计算中常用的方法之一。

对于两个非零矢量a和b,它们之间的空间角θ满足以下关系:cosθ = (a·b) / (|a|·|b|)其中,·表示矢量的点积,|a|和|b|分别表示矢量a和b的模长。

通过求解上式,我们可以得到空间角θ的值。

2. 向量叉积计算空间角另一种常用的空间角计算方法是利用向量的叉积。

对于两个非零矢量a和b,它们之间的空间角θ满足以下关系:sinθ = |a×b| / (|a|·|b|)其中,×表示矢量的叉积。

通过求解上式,我们可以得到空间角θ的正弦值,进而计算出空间角的值。

三、实例演示下面通过一个实例来演示如何计算空间角。

假设有两个矢量a = (1, 2, 3)和b = (4, 5, 6)。

我们希望计算出它们之间的空间角θ。

首先,我们可以通过求解余弦定理来计算空间角的余弦值:cosθ = (1×4 + 2×5 + 3×6) / √(1² + 2² + 3²) × √(4² + 5² + 6²)= (4 + 10 + 18) / √14 × √77= 32 / √1078 ≈ 0.979然后,通过反余弦函数可以求得空间角的弧度值:θ = arccos(0.979) ≈ 0.199 rad最后,将弧度值转换为度数,即可得到空间角的度数表示:θ ≈ 0.199 × (180/π) ≈ 11.4°因此,矢量a和b之间的空间角约为11.4°。

空间角的计算方法当建立空间直角坐标系后,空间图形顶点的坐标容易得出且比较简单时,三类空间角的计算可利用空间向量来处理.但是,当用空间向量处理起来比较困难时,我们还要学会用其它方式来处理.三类空间角的计算有别于平面几何中计算,它要充分地“说理”.因为空间图形不可能像平面图形那样明确、直接,有时看起来是“锐角”或“钝角”的图形,实际上是直角.因此,在立体几何中实施角的计算时,要认真做好三步工作“作——证——算”.“作”——即作出符合要求的平面角;“证”——即证明所作平面角是所求的角;“算”——通过解三角形求出该平面角的大小.本单元我们重点讨论用常规方法,来处理三类空间角的计算问题.【异面直线所成的角】求两异面直线所成角的问题是立体几何中常见且重要的计算之一,其方法通常是在其中一条直线上取一个特殊点通过三角形中位线或平行四边形引另一条直线的平行线来实现平行移动,然后通过余弦定理或解直角三角形来求解;对不易平移的问题可通过补形的方式来求解,也可考虑利用三余弦公式求解.两异面直线所成角θ的取值范围为θ∈(0,π2]. 例1.在正四面体ABCD 中,E 、F 分别是BC 、AD 的中点,求DE 和BF 所成角的余弦值. 解法1(平移).如图2.5—1.联结AE ,取AE 的中点M ,联结MF 、MB , ∵ M 、F 分别为AE 、AD 的中点,∴ M F ∥DE ,故∠MFB 为DE 和BF 所成的角或补角. 设正四面体ABCD 的棱长为a ,则由平面几何知识易知BF=√3a 2,MF=√3a4. 在Rt ∆BEM 中,MB=.47)43()2(22a a a =+由余弦定理可得,.324323216716343cos 222=⋅⋅-+=∠aa aa a MFB 解法2(补形). 如图2.5—2.将原正四面体补形为三棱柱.取AC 1的中点M ,联结D 1M 、BM ,BD 1,易知F 是空间角的求法异面直线所成的角 ①利用中位线或平行四边形平移. ③三余弦公式. 直线与平面所成的角二面角①直接法. ②等积转换法. ③三余弦公式法.①直接法——利用三垂线定理或棱的垂面. ②利用等腰三角形底边上的中线. ③利用面积的射影定理.②补形.A BCDF E图2.5—1 M ABCDF E 图2.5—2C 1D 1MBD 1的中点,MD 1∥DE ,∴∠MD 1B 为DE 和BF 所成的角或补角. 设正四面体ABCD的棱长为a.易求得,MD 1=√3a 2,BD 1=√3a ,BM=√7a2(可由余弦定理求得).再由余弦定理可得 cos ∠MD 1B= 23.例2.如图2.5—3.在正方体ABCD—A 1B 1C 1D 1中,M 、N 分别是BB 1与C 1C 的中点,设DM与A 1N 所成的角为θ,求cosθ的值. 解:在原正方体ABCD—A 1B 1C 1D 1的前面补一个相同的正方体,如图2.5—3.联结A 2M 、A 2D ,易知A 2M ∥A 1N , ∴ ∠A 2MD 为DM 与A 1N 所成的角θ或补角. 设正方体棱长为a. ∵ DM=A 2M=√(√2a)2+(a2)2=3a 2,A 2D=a a a 5)2(22=+.由余弦定理可得cos ∠A 2MD = - 19. ∴ cosθ= 19.说明:①由于两异面直线所成角的取值范围为θ∈(0,π2],所以cosθ不可能为负值,当计算得出角的余弦值为“—”时,应将最后结果改为“+”.这是因为在平移时,所得的平面角可能是两异面直线所成角的补角,而互为补角的两角的余弦值互为相反数.②当我们试图在原图形的表面或其中作“平移”较困难时,可考虑“补形”.一般补形方式为:①三棱锥补形为三棱柱;②三棱柱补形为四棱柱;③四棱柱可在某一个侧面或底面“拼”一个相同的四棱柱.三余弦公式:平面α的斜线a 与α内一直线b 相交成θ角,a 与α相交成ϕc 与b 相交成ϕ2角,则有θϕϕcos cos cos 21=证明:设点P 在平面α上的射影为O ,过点O 作O B ⊥b 于B ,连接PB , 由三垂线定理知AB ⊥PB.如图2.5—4. ∴ θϕϕcos cos cos 21==⋅=APAB AOAB APAO .在此公式中,直线a 和b 可以是相交直线,也可以是异面直线. 我们不妨把ϕ1叫做线 面角,θ叫做线线角,ϕ2叫做线影角.很明显,线线角是这三个角中最大的一个角.例3.(1)如图2.5—5(1),MA ⊥平面ABCD ,四边形ABCD 是正方形,且MA=AB=a ,试求异面直线MB 与AC 所成的角.(2)如图2.5—5(2).在立体图形P -ABCD 中,底面ABCD 是一个直角梯形.∠BAD=900,AD//BC ,AB=BC=a ,AD=2a ,且PA ⊥底面ABCD ,PD 与底面成300角,AE ⊥PD 于D.求异面直线AE 与CD 所成角的余弦值.解:(1)由图2.5—5(1)可知,直线MB 在平面ABCD 内的射影为AB ,直线MB 与平面ABCD所成的角为450,直线AC 与直线MB 的射影AB 所成的角为450,所以直线AC 与直MB 所成的角为θ,满足cosθ=cos45°· cos45°= 12,∴ 直线AC 与MB 所成的角为600.ACDA 1B 1C 1D 1 NM BA 2 图2.5—3图2.5—4ϕ2ϕ1cba θP αO AB(2)如图2.5—5(2),过E 作PA 的平行线EF 交AD 于F ,由PA ⊥底面ABCD 可知,直线AE 在平面ABCD 内的射影为AD ,直线AE 与平面ABCD 所成的角为∠DAE ,其大小为600,射影AD 与直线CD 所成的角为∠CDA ,其大小为450,∴ 直线AE 与直线CD 所成的角θ满足:cosθ=cos60°· cos45°= √24. 即AE 与CD 所成角的余弦值 √24.想一想①:1.正四面体SABC 的棱长为a ,E ,F 分别是SC 和AB 的中点. 求异面直线SA 和EF 所成角.2.如图2.5—6.A 1B 1C 1—ABC 是直三棱柱,∠BCA=900,点D 1、F 1 分别是A 1B 1、A 1C 1的中点,若BC=CA=CC 1,求BD 1与AF 1所成 角的余弦值.【直线与平面所成的角】直线与平面所成的角也是立体几何中常见且重要的计算问题之一.它一般可通过解Rt △ 来求解.其解法通常有①直接法;②三棱锥体积等积变形法;③三余弦公式法——此法主要用于解选填题,若用于解答题,则要给出三余弦公式的简略证明.例4.如图2.5—7.在正方体AC 1中.(1)求BC 1与平面ACC 1A 1所成的角.(2)求A 1B 1与平面A 1BC 1所成的角的余弦值.解:(1)联结BD 交AC 于O ,∵ BO ⊥AC ,BO ⊥A 1A ,由线面垂直的判定定理可得BO ⊥平面ACC 1A 1, ∴ ∠OC 1B 为BC 1与平面ACC 1A 1所成的角. 在Rt ∆BOC 1中,∵ sin ∠OC 1B=OB BC 1=12,且∠OC 1B 为锐角,∴ BC 1与平面ACC 1A 1所成的角为300. (2)法1.如图1.6—7. 联结BC 1、B 1C 交于点E. 易知BC 1⊥平面A 1B 1C.又∵ BC 1⊂平面A 1BC 1,∴ 平面A 1BC 1⊥平面A 1B 1C. 过B 1作B 1H ⊥A 1E 于H ,联结A 1H ,∵ 平面A 1BC 1∩平面A 1B 1C=AE, ∴ B 1H ⊥平面A 1BC 1,因此,∠B 1A 1E 是A 1B 1与平面A 1C 1B 所成的角. ∵ tan ∠B 1A 1E= B 1EA 1B 1=√22,∴ cos ∠B 1A 1E=√63.法2.过B 1作B 1H ⊥平面A 1BC 1于H ,联结A 1H ,∴∠B 1A 1H 是A 1B 1与平面A 1C 1B 所成的角.∵ △A 1BC 1是正三角形,且A 1B 1=B 1C 1=BB 1. ∴ 棱锥B 1—A 1BC 1是正三棱锥. 可得点H 是△A 1B 1C 1的外心.设A 1B 1=a,则A 1B=√2a ,得A 1H= √63a. ∴ cos ∠B 1A 1H=A 1H A 1B 1=√63,即所求角的余弦值为√63.说明:F 1 A B D 1C 1A 1B 1图2.5—6C 图2.5—7 PE DFA B C图2.5—5(2)图2.5—5(1) A B C D M1.当题设条件中或由已知可推出两个平面互相垂直时,要作出线面角, 可利用两平面垂直的性质,在一个平面内作交线的垂线即可.2.在求线面角时,很多时候垂线位置的确定,是很费“周折”的.而利用三棱锥体积等积变形可简化此不必要的麻烦. 其思路和原理如下:如图2.5—8.设PA 是平面α的斜线,PB 为平面α的垂线段,其长为h ,则θ为PA 与平面α所成的角.由于sin θ= hPA .一般地PA 之长往往是已知的,因此要求出sin θ就只需要求出点P 到平面α的距离h 即可.这里的h 值可通过三棱锥体积等积变形得到.例5.如图2.5—9所示,在四棱锥P —ABCD 中,底面ABCD 是一直角梯形,∠BAD=900.AD ∥BC ,PA=AB=BC=a ,AD=2a ,PA ⊥底面ABCD. (1)求证:CD ⊥平面PAC.(2)求直线AD 与平面PCD 所成角的正弦值. 解:(1)在直角梯形ABCD 中,∵ ∠BAD=900,AD ∥BC ,AB=BC , 取AD 的中点E ,联结CE ,知四边形ABCE 是正方形,又∵ AD=2a ,∴ CE=ED ,即∠ECD=450,∴ AC ⊥CD. ∵ PA ⊥底面ABCD ,CD ⊂底面ABCD ,∴ CD ⊥PA ,又∵ PA∩AC=C , PA 、AC ⊂平面PAC ,∴ CD ⊥平面PAC. (2)法1.设点A 到平面PCD 的距离为h ,直线AD 与平面PCD 所成角为θ,则有ADh =θsin .∵ .36,21312131a h CD AC PA CD PC h V V ACD P PCD A =⇒⨯⋅⋅⋅=⨯⋅⋅⋅⇒=,——又∵ AD=2a ,∴66sin ==AD h θ.即直线AD 与平面PCD 所成角的正弦值为66.法2.由(1)知,平面PAC ⊥平面PDC ,平面PA C ∩平面PDC=PC ,过点A 作AH ⊥PC 于H ,则AH ⊥平面PDC ,联结DH ,知∠ADH 为直线AD 与平面PCD 所成角. 在Rt △PAC 中,AC=,2a PA=a ,PC=,3a 由Rt △PAC 的面积等积变形得, AH=36a . 又∵ AD=2a ,∴ 66sin ==AD h θ.即AD 与面PCD 所成角的正弦值为66.【一个结论的应用】结论:若平面α的一条斜线PA 与平面α内∠BAC 的两边BA 、BC 所成的角相等,则PA 在平面α上的射影为∠BAC 的角平分线 .例6.(1)有一东西方向的河流,离河岸若干米处有一探照灯,照着岸边的某点B ,探照灯在点B 的东北方向.灯光与地面成600角,求灯光与岸边所成角的余弦值.(2)在正方体ABCD —A 1B 1C 1D 1中,E 、F 分别是AB ,C 1D 1的中点,求直线A 1B 1与平面A 1ECF 所成角的余弦值.解:(1)如图2.5—10(1).由已知,∠DBA=ϕ1=600, ∠ABC=ϕ2=450,∠DBC=θ,由三余弦公式得,cosθ=cos450·cos600= √24, ∴ 灯光与岸边所成角的余弦值为 √24.图2.5—9B P ACD EHPA θB 图2.5—8αD BCA东图2.5—10(1)ABC DB 1C 1D 1A 1FE图2.5—10(2)(2) 如图2.5—10(2).∵ A 1B 1与A 1E 、A 1F 所成角∠B 1A 1E=∠B 1A 1F ,∴ 直线A 1B 1在平面A 1ECF 上的射影为∠FA 1E 的平分线. 又由已知可推得四边形A 1ECF 为菱形,∴∠FA 1E 的平分线为A 1C. ∵ cos ∠B 1A 1E=sin ∠AA 1E= AEA1E=√55,由余弦定理可得cos ∠CA 1E=√155. 设直线A 1B 1与平面A 1ECF 所成的角为ϕ1,由三余弦公式得cos ϕ1= √33. ∴ 直线A 1B 1与平面A 1ECF 所成的角的余弦值为 √33.注:(2)也可以联结B 1C ,由上述分析知,直线A 1B 1与平面A 1ECF 所成角为∠B 1A 1C ,在Rt △A 1B 1C 中,易求得cos ∠B 1A 1C = √33.想一想②:1.在正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,E 、F 分别为AA 1、AB 的中点,则EF 与平面AA 1C 1C 所成的角为( ). 2.如图2.5—11.空间四边形PABC 中,PA 、PB 、PC 两两相互垂直, ∠PBA=450,∠PBC=600.则cos ∠ABC=( ).3.正方体ABCD ﹣A 1B 1C 1D 1中,若E 为棱AB 的中点,则直线C 1E 与平面ACC 1A 1所成角的正弦值为( ).4.求例5中PB 与平面PCD 所成角的正弦值.【二面角】二面角的计算是三类空间角计算中的难点,解决它的关键在于合理、有效地找出二面角的平面角,常用的方法有如下几种:1.直接法——⎪⎩⎪⎨⎧.)(中线作出平面角利用等腰三角形底边的面角;利用作棱的垂面作出平定理作出平面角;或逆利用三垂线 2.间接法——利用面积的射影定理. 对于无棱的二面角(只给出了两个半平面的一个公共点),则要先确定棱的位置. 二面角的取值范围为θ∈[0,π].例7.(1)如图2.5—12(1). PC ⊥平面ABC ,AB =BC=CA =PC=a ,求二面角B -PA -C 的平面角的正切值.(2)如图2.5—12(2).已知二面角α-AB -β为1200,AC ⊂α,BD ⊂β,且AC ⊥AB ,BD ⊥AB ,AB =AC =BD =a ,求CD 的长为.解:(1)法1(三垂线定理法).∵ PC ⊥平面ABC, ∴ 平面PAC ⊥平面ABC ,交线为AC.作BD ⊥AC 于点D ,据面面垂直性质定理知BD ⊥平面PAC ,作DE ⊥PA 于E ,连BE ,由三垂线定理,得BE ⊥PA ,从而∠BED 是二面角B -PA -C 的平面角.设PC =a ,依题意知三角形ABC 是边长为aPA BC图2.5—11 图2.5—12(1)P ABCDE图2.5—12(2)的正三角形,∴ D 是AC 的中点且BD=√32a ,∵ PC =CA=a ,∠PCA=900, ∴ ∠PAC =450. 在Rt △DEA 中,ED=ADsin450= √24a , ∴ tan ∠BED= BD ED =√6, 即二面角B -PA -C 的平面角的正切值为√6. 法2.(面积的射影定理法).同法1,作BD ⊥AC 于点D ,可知BD ⊥平面PAC ,∴ 三角形ABP 在平面PAC 上的射影为三角形PDA.设所求二面角为θ,则cos θ=S∆PAD S ∆PBA . 由已知易求得PB=PA=√2a , AB=a ,PC=PA=a ,∴ S ∆PDC =12S ∆PAC =14a 2,S ∆PAB =√74a 2,因此cos θ=S ∆PAD S ∆PBA= √77,从而可得二面角B -PA -C 的平面角的正切值为√6.(2)在平面β内,作AD′∥BD ,连DD′,则DD′∥AB. ∵ AC ⊥AB ,D′A ⊥AB ,∴ ∠D′AC 为二面角α-AB -β的平面角, 即∠D′AC =120°.∵ AB =AC =BD =a ,∴ CD′=3a ,又AB ⊥平面ACD′,DD′∥AB , ∴ DD′⊥平面ACD′,∴ DD′⊥D′C ,又 DD′=a ,∴ CD =DD′2+D′C 2=2a.例8.(1)如图2.5—13(1).在600二面角M -a -N 内有一点P ,P 到平面M 、N 的距离分别为1和2,求点P 到直线a 的距离.(2)如图2.5—13(2).正方体AC 1的棱长为a ,求二面角D —A1B —C 的余弦值.解:(1)设PA 、PB 分别为点P 到平面M 、N 的距离,过PA 、PB 作平面α,分别交M 、N于AQ 、BQ.(相当于作棱的垂面). ∵ PA ⊥M ,a ⊂M ,∴ PA ⊥a. 同理,有PB ⊥a , ∵ PA∩PB=P ,PA 、PB ⊂平面PAQB , ∴ a ⊥平面PAQB 于Q.又 AQ 、BQ ⊂平面PAQB ,∴ a ⊥AQ ,a ⊥BQ. 即 ∠AQB 是二面角M -a -N 的平面角. ∴ ∠AQB =60°.联结PQ ,则PQ 是P 到a 的距离,在平面图形PAQB 中,有∠PAQ =∠PBQ=90°,∴ P 、A 、Q 、B 四点共圆,且PQ 是四边形PAQB 的外接圆的直径2R. 在△PAB 中,∵ PA=1,PB=2,∠BPA =120°,由余弦定理得,AB=√7. 由正弦定理:PQ=2R=.3212237sin ==∠APBAB(2)取A 1B 的中点E ,过点E 作EF ∥BC 交A 1C 与F ,联结DF 、DE.在正方体AC 1中易知 BC ⊥A 1B ,∵ EF ∥BC ∴ EF ⊥A 1B ,又∵A 1D=DB ,E 为A 1B 的中点,∴ EF ⊥A 1B ,因此∠DEF 为二面角D —A 1B —C 的平面角. ∵ DE= √32A 1B = √6a2,EF= BC 2=a2,DF=A 1C 2=√32a.由余弦定理可得,cos ∠DEF=√63.即二面角D —A1B —C 的余弦值为√63.想一想③:1.在正四面体ABCD 中,求相邻两个平面所成二面角的平面角的余弦值PN ABQMa 图2.5—13(1)A BC DA 1B 1C 1D 1图2.5—13(2) EF2.自二面角内的一点到两个平面的距离都是6cm ,两个垂足间的距离也是6cm ,求此二面角的度数.3.在四面体ABCD 中,AC=AB=BC=1,CD=BD=√132,AD=3.求二面角A—BC—D 的余弦值.例9.长方体ADCD—A 1B 1C 1D 1中,底面ABCD 是正方形,过对角线AC 1的一个截面是锐角为α的菱形,若底面与截面AEC 1F 成θ角,求证:cos θ=tan α2.证法1:如图2.5—14.联结AC 、BD. ∵ 过对角线AC 1的一个截面是菱形,由长方体的特性知, BD ∥EF ,且EF=BD. 由线面平行的判定定理知BD ∥截面AEC 1F ,再由线面 平行的性质定理知BD ∥过点A 的直线l . 其中l 为平面ABCD 与截面AEC 1F 的交线,即下底面与截面所成二面角的棱为直线l .∵ AC 1⊥EF ,AC ⊥BD ,∴ AC ⊥l ,AC 1⊥l ,即∠C 1AC 为底面与截面AEC 1F 所成角,即 ∠C 1AC=θ,∵ cos θ= ACA 1C ,tan α2=EF AC 1=BD AC 1=ACAC 1,∴ cos θ=tan α2.证法2.设底面与截面AEC 1F 成θ角,由面积射影定理知,cosθ=S ∆BCDS ∆EC 1E=BD×AC EF×AC 1=AC AC 1. 下同法1.略.例10.如图2.5—15.在△ABC 中,AB ⊥BC ,S 为平面ABC 外的一点,SA ⊥平面ABC ,∠ACB =600,SA =AC =a.求二面角A -SC -B 的余弦值. 解: ∵ SA ⊥平面ABC ,SA 平面SAC ,∴ 平面SAC ⊥平面ABC. 过点B 作BD ⊥AC 于D ,平面SAC 平面∩ABC=AC , ∴ BD ⊥平面SAC ,联结SD. 设二面角A -SC -B=θ, ∵ SA =AC =a ,∠ACB =600,BC ⊥SB ,∴ BC=a2,CD =BC 2=a4,SB=√7a2,∴ cos θ=S ∆SDC S ∆SBC=SA×CD SB×BC=√77. 即二面角A -SC -B的余弦值为√77.想一想④:如图2.5—16所示.在四棱锥P—ABCD 中,底面ABCD 是一直角梯形,∠BAD=900,AD ∥BC ,PA=AB=BC=a ,AD=2a ,PA ⊥底面ABCD. 求:(1)二面角P—CD—A 的余弦值.(2)平面PCD 与平面PAB 所成二面角的余弦值.【线面角、二面角的一个统一求法】如图2.5—17,设平面α的斜线PA 与平面α所成的角为θ,点P 到平面α的距离为h ,则 有, sin θ=hPA . 其中h 可利用三棱锥体积等积变形求得.图2.5—16BPA C DABCS图2.5—15D 图2.5—14 A BC A 1B 1C 1D 1DFE l如图2.5—18.在平面β内取一点P ,过点P 作PA ⊥平面α于A ,过点A 作AB ⊥l 于B ,联结PB ,由三垂线定理易知∠PBA =θ为二面角α—l —β的平面角(或补角),设点P 到平面α的距离为h ,则有,sin θ=hPB . 其中h 可利用三棱锥体积等积变形求得,PB 为点P 到棱l 的距离,可通过三角形面积等积变形求得.这样一来,求线面角和二面角的问题可统一为,先利用三棱锥的体积等积变形求出点面距h ,再由已知或利用三角形面积等积变形求出点线距,从而易得所成角的正弦值.例11.如图2.5—19.在四棱锥P —ABCD 中,PA ⊥平面ABCD ,底面ABCD 是菱形,PA=4,AC=2√3,BD=2.又点E 在侧棱PC 上,且PC ⊥平面BDE. (1)求线段CE 的长.(2)且二面角A —PD —C 的余弦值.解:(1)设AC ∩BD =O ,联结OE ,由已知条件易得PC=2√7.∵ PC ⊥平面BDE ,∴ OE ⊥PC.在Rt ∆PAC 和Rt∆OEC 中, cos ∠OCE=ECOC =ACPC ,⇒EC =3√77.(2)由已知可求得菱形的边长为2,PD=2√5. 设点A 到平面PDC 的距离为h ,点A 到二面角A —PD —C 的棱PD 距离为d ,二面角A —PD —C 的平面角(或补角)为θ,则sin θ=hd . 在∆PDC 中,S ∆PDC =12DP ×DC ×sin∠PDC =12DP ×DC ×√1−cos 2∠PDC =√19,∵ V A—PDC = V P—ADC ,可求得h=4√5719,又在∆PAD 中利用面积等积变形可得d=4√55, ∴ sin θ=hd =√15√19,∵ 二面角A —PD —C 是钝二面角,故二面角A —PD —C 的余弦值为-2√1919.例12.如图2.5—20.四棱锥P —ABCD 的底面是一个边长为4的菱形,其中∠ADC=600,顶点在底面上的射影恰好为AD 的中点E ,若PA=√7. (1)求直线PB 与平面PAD 所成角的正弦值.(2)求平面PBC 与平面PAD 所成二面角的余弦值.解:(1)设点B 到平面PAD 的距离为h ,直线PB 与平面PAD 所成角为θ,则sin θ=hPB ..∵ PE ⊥平面ABCD ,且E 为AD 的中点,由PA=√7,AD=4,∴ PE=√3. 又∵ V B—PAD = V P—BAD ,得 h =PE×S ∆ABDS ∆APD=2√3,在∆AEB 中,由余弦定理得EB=2√7,再由勾股定理得PB=√31, ∴ sin θ=hPB =2√3√31=2√9331. 即直线PB 与平面PAD 所成角的正弦值为2√9331. (2)设平面PBC 与平面PAD 所成二面角为α,点C 到平面PAD 的距离为h ,点C 到二面角的棱l 的距离为h 1,则 ,sin α=hh 1. ∵ BC ∥AD ,由线面平行的判定和性质知,平面PBC 与平面PAD 的交线l ∥BC ,∴ h 1为∆P CB 的底边BC 边上的高.由AD ⊥平面PEC ,知AD ⊥PC ,又∵ AD ∥BC ,∴ BC ⊥PC ,即h 1=PC.联结CE 、AC 由已知易得∆ACD 为αP A Bθh图2.5—17αP A h 图2.5—18Bθ βlP AEBCD l图2.5—20.PDECBA 图2.5—19.O正三角形,∴ PC=√PE 2+EC 2=√15,由BC ∥平面PAD 和(1)知h=2√3, ∴ sin α=h h 1=2√55,故平面PBC 与平面PAD 所成二面角的余弦值为2√55.例13.如图2.5—21,在四棱锥P —ABCD 中,底面ABCD 是边长为2的正方形,侧面PAD ⊥ 底面ABCD ,且PA=PD=√22AD ,在线段AB 上是否存在一点G ,使二面角C —PD —G 的正弦值为2√23,说明理由. 解:取AD 的中点E ,联结PE 、CE ,∵ 侧面PAD ⊥底面ABCD ,底面ABCD 是边长为2的正方形,且PA=PD= √22AD , ∴ PD ⊥AB ,DP ⊥平面PAB ,从而可得,DP ⊥P G ,EC=√5, PC=√6, PA =PD =√2,PE =1.设AG=a ,点G 到平面PDC 的距离为h ,二面角C —PD —G 的平面角(或补角)为θ,则sin θ=h PG.由V G—PDC = V P—DGC ,得 h =S ∆DGCS ∆PDC=√2,又∵ PG=√2+a 2,∴ sin θ=hPG =√2√2+a 2=2√23,⇒a =12. 故存在点G 满足题设条件,且AG= 12.想一想⑤:在正方体ABCD —A 1B 1C 1D 1中,点M 、N 、O 分别在棱CD 、BC 、CC 1上,且CM=CN=OC 1, 当OM 与平面ABCD 所成角的余弦值为√22时,求二面角N —MO —C 的余弦值.(请用多种方法)习题2.51.四面体ABCD 中,AC ⊥BD ,且AC =4,BD =3,M 、N 分别是AB 、CD 的中点,则MN 和BD 所成角的正切值为( ).2.在四面体ABCD 中,AB ⊥BC ,AB ⊥BD ,BC ⊥CD ,且AB =BC =6,BD =8,E 是AD 中点,则BE 与CD 所成角的余弦值是( ).3.正三棱柱的九条棱都相等,M 、N 分别是BC 和A 1C 1的中点. 则MN 与CC 1所成角的余弦值是( ).4.不共面的三条射线OA 、O1B 、OC 两两成600的角,则OC 与平面AOB 所成角的余弦值为( ).5.正四棱柱ABCD ﹣A 1B 1C 1D 1中,对角线BD 1=8,BD 1与侧面BC 1所成的角为30°,则BD 1和底面ABCD 所成的角为( ). A.30°. B.60°. C.45°. D.90°.6.设P 是边长为1的正△ABC 所在平面外一点,且PA=PB=PC= 23,那么PC 与平面ABC 所成的角为( ). A.30°. B.45°. C.60° D.90°.7.长方体ABCD -A 1B 1C 1D 1中,AB=AA 1=2cm ,AD=1cm ,求异面直线A 1C 1与BD 1所成角的余弦值.(要求用三种不同的方法).8.已知ABCD 是正方形,PB 平面ABCD ,PB=AB=1,求二面角A —PD —C 的大小.9.如图2.5—22.空间三条射线CA 、CP 、CB ,∠PCA=∠PCB=60o , ∠ACB=90o,求二面角B -PC -A 的余弦值.10.在四棱锥P -ABCD 中,ABCD 为正方形,PA ⊥平面ABCD ,PA =AB =a ,求平面PBA 与PBα CAE F D图2.5—22 图2.5—21PDAB ECG平面PDC 所成二面角的大小.11.设M 为正方体ABCD -A 1B 1C 1D 1的棱CC 1的中点,求平面BMD 1与底面ABCD 所成的二面角的余弦值. 12.AC ⊂α,BD ⊂β,α与β所成的角为600,AC ⊥l 于C ,BD ⊥l 于B ,AC =3,BD =4,CD =2,求A 、B 两点间的距离.【参考答案】想一想①:1. 45°.2.1015.提示,法1.联结D 1F 1,过F 1作F 1M ∥BD 1角BC 与M.法2.在左侧面“拼”一个相同的三棱柱. 3..2222222cb a b a b a ++⋅+-利用三余弦公式,联结AC 、BD 交于O ,其中AC C 11∠=ϕ,COB ∠=2ϕ. 想一想②:1.300.提示,相当于求A 1B 平面AA 1C 1C 所成的角.2.√24.换个角度画图.由已知知CP ⊥平面PBA.∠ABC=θ,∠PBA=450=φ1,∠PBC=600=φ2.由三余弦公式可得.3.√26.直接法或等积变形. V E—ACC 1= V C 1—ACE . 4. √26.等积变形. V B—PCD = V P—BCD .想一想③:1.13.法1.过一个顶点作对面的垂线,由三垂线定理得到二面角的平面角,再求之. 法2.利用等腰三角形的特性作出二面角的平面角. 法3.利用面积的射影定理亦可求解. 2.1200.仿例8(1)作棱的垂面求解. 3.−√74. 利用等腰三角形的特性作出二面角的平面角.想一想④:(1) √63.法1.联结AC ,先证CD ⊥平面PAC.可知∠PCA 为平面角,再计算. 法2.利用面积的射影定理求.(cos θ=S∆ACD S ∆PCD).(2) √66.法1.延长DC 交AB 于点E ,则PE 为二面角的棱.再用直接法求之.法2. 利用面积的射影定理求. (cos θ=S∆PAB S ∆PCD).想一想⑤: √33. 习题2.51. 43.. 2. √75. 3.2√55. 4. √33.利用三余弦公式. 5.C. 6.A. 7. √558.1200.注意到∆PCD ≌∆PAD ,过点C 作CE ⊥PD,联结AE,则AE ⊥PD ,∴ ∠AEC 为二面角 A —PD —C 的平面角,利用直角三角形PCD 面积等积变形可求得CE=AE=√63下略.9.13.提示:在射线CP上取点D,作平面DEF ⊥CP.即棱的垂面.10.450.法1.∵ CD∥AB,由线面平行的判断和性质可推得二面角的棱为过点P且平行于AB的直线,又∵ AB⊥平面PAD,可知∠APD为二面角的平面角.法2.利用面积的射影定理. cosθ=S∆PABS∆PCD11.√63.利用面面平行的性质可知过三点B、M、D1的截面如图D2.5—1所示.此二面角的棱l为过点B且MN∥l∥AC的直线.也可用面积的射影定理求.12.√17.仿例7(2)的方法求解.A BCDA1B1C1D1图D2.5—1NM11。