生态工程案例分析

- 格式:doc

- 大小:34.00 KB

- 文档页数:6

生态修复工程有哪些成功案例生态修复工程是为了改善和恢复受损生态系统的功能和结构,实现生态系统的可持续发展。

在全球范围内,有许多成功的生态修复案例,为我们提供了宝贵的经验和启示。

在我国,塞罕坝林场的建设堪称生态修复的典范。

曾经,这里是“黄沙遮天日,飞鸟无栖树”的荒漠沙地。

经过几代人的不懈努力,如今的塞罕坝已成为拥有 112 万亩林海的世界最大人工林。

通过大规模的植树造林、科学的森林经营管理和严格的生态保护措施,塞罕坝的森林覆盖率从建场初期的 114%提高到现在的 80%,有效阻挡了风沙南侵,涵养了水源,为京津冀地区的生态安全做出了重要贡献。

美国的田纳西河流域综合治理也是一个著名的成功案例。

过去,田纳西河流域水土流失严重,洪涝灾害频繁,生态环境恶化。

为了改善这一状况,美国政府采取了一系列综合措施,包括修建水库、大坝等水利设施,进行水土保持和植树造林,发展水电、航运和旅游业等。

经过多年的努力,田纳西河流域的生态环境得到了显著改善,水资源得到了合理利用,经济也得到了快速发展。

在澳大利亚,悉尼奥林匹克公园的生态修复项目也取得了显著成效。

该地区曾经是一个废弃的工业用地,土壤污染严重,生态系统遭到破坏。

通过土壤修复、植被恢复和湿地建设等措施,悉尼奥林匹克公园如今已成为一个充满生机的生态公园,吸引了众多游客和野生动物栖息。

英国的伦敦湿地中心则是在城市中进行生态修复的成功范例。

它原本是一个废弃的水库,经过改造和修复,成为了一个拥有丰富湿地生态系统的自然保护区。

这里不仅为众多珍稀鸟类提供了栖息地,还成为了市民亲近自然、了解生态的重要场所,促进了城市与自然的和谐共生。

此外,新加坡的滨海湾花园也是一个令人瞩目的生态修复项目。

通过引入先进的园艺技术和可持续发展理念,将原本的滨海荒地打造成了一个集植物景观、生态保护和休闲娱乐为一体的世界级花园。

滨海湾花园不仅提升了城市的生态品质,还成为了新加坡的旅游新地标。

这些成功的生态修复案例都有一些共同的特点。

生态环境工程案例生态环境工程案例很多,以下提供一个较为典型的案例:案例名称:浙江省杭州市西溪国家湿地公园生态环境工程项目概述:西溪国家湿地公园位于浙江省杭州市,是中国首个国家湿地公园。

该项目旨在保护和恢复湿地的生态环境,同时促进湿地的可持续利用。

工程内容:1. 水环境治理:通过建设生态湿地、水生植物净化等措施,改善湿地水质,提高水体的自净能力。

2. 植被恢复:通过植被种植、土壤改良等措施,恢复湿地的植被覆盖,提高生态系统的稳定性。

3. 动物保护:通过建立生态廊道、改善动物栖息地等措施,保护湿地的动物种群,维护生物多样性。

4. 科普教育:建设湿地科普教育基地,开展湿地科普教育活动,提高公众的环保意识和生态保护意识。

技术应用:该项目采用了多种生态工程技术,包括生态湿地技术、水生植物净化技术、植被恢复技术等。

同时,还采用了物联网技术、大数据分析等现代信息技术,对湿地生态环境进行实时监测和数据分析。

环境效益:通过该项目的实施,西溪国家湿地公园的水质得到显著改善,植被覆盖率得到提高,动物种群得到有效保护。

同时,该项目还提高了公众的环保意识,促进了生态文明建设。

社会效益:西溪国家湿地公园已经成为杭州市的重要生态名片,吸引了大量游客前来参观游览。

同时,该项目的实施还带动了周边地区经济的发展,提供了就业机会,促进了社区的可持续发展。

经济效益:虽然该项目的直接经济效益相对较低,但通过保护和恢复湿地生态环境,避免了因环境污染、生态破坏等带来的经济损失。

同时,西溪国家湿地公园已经成为杭州市的旅游热点,为当地带来了可观的旅游收入。

总结:西溪国家湿地公园生态环境工程是一个典型的生态环境工程案例。

通过综合运用多种生态工程技术和现代信息技术,实现了湿地的保护和恢复,取得了显著的环境效益、社会效益和经济效益。

该项目的成功经验可以为其他地区的生态环境工程建设提供借鉴和参考。

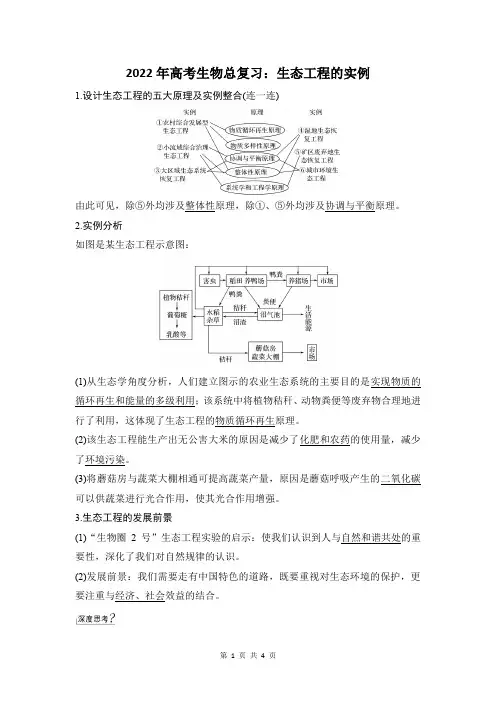

2022年高考生物总复习:生态工程的实例1.设计生态工程的五大原理及实例整合(连一连)由此可见,除⑤外均涉及整体性原理,除①、⑤外均涉及协调与平衡原理。

2.实例分析如图是某生态工程示意图:(1)从生态学角度分析,人们建立图示的农业生态系统的主要目的是实现物质的循环再生和能量的多级利用;该系统中将植物秸秆、动物粪便等废弃物合理地进行了利用,这体现了生态工程的物质循环再生原理。

(2)该生态工程能生产出无公害大米的原因是减少了化肥和农药的使用量,减少了环境污染。

(3)将蘑菇房与蔬菜大棚相通可提高蔬菜产量,原因是蘑菇呼吸产生的二氧化碳可以供蔬菜进行光合作用,使其光合作用增强。

3.生态工程的发展前景(1)“生物圈2号”生态工程实验的启示:使我们认识到人与自然和谐共处的重要性,深化了我们对自然规律的认识。

(2)发展前景:我们需要走有中国特色的道路,既要重视对生态环境的保护,更要注重与经济、社会效益的结合。

1.我国在西部地区实行退耕还林还草工程,这一工程属于____________(填农村综合发展型生态工程;大区域生态系统恢复工程;小流域综合治理生态工程;湿地生态恢复工程)。

提示大区域生态系统恢复工程。

2.(教材P122“讨论题”解答)(1)在“矿区废弃地的生态恢复工程案例”案例中,恢复植被的措施是植树和种草,为什么不是种植农作物?提示矿区土壤条件恶劣,不适宜农作物的生长,因此代之以适应性强,耐旱的灌木、草和树。

(2)怎样合理地筹划养殖肉牛的数量?提示首先要考虑到牧草的产量,以草定畜;从外地调运饲料要考虑饲养成本;更重要的是要考虑到土地对粪肥的承载力,以及对粪肥的加工或利用情况,要保持在承载力范围以内,以免养殖规模过大,粪肥数量巨大而造成新的污染。

1.(2016·江西九江二模)如图为桑基鱼塘的物质和能量交换模式图,据图回答:(1)该生态工程属于________生态工程应用的实例,体现了____________(选答两项)等生态工程的基本原理。

三北防护林工程典型案例:宁夏固原市平罗县1. 案例背景宁夏回族自治区是中国西北地区的一个省级行政区,位于黄河中游。

由于地理位置的特殊性,宁夏的生态环境脆弱,土地退化严重。

为了改善生态环境,保护水源地,提高防沙治沙能力,宁夏固原市平罗县积极推行三北防护林工程。

平罗县地处黄土高原和荒漠戈壁相交的地区,自然条件恶劣,土地沙化严重。

在过去的几十年里,人们过度开发土地,大量砍伐树木,导致水土流失加剧,生态环境恶化,农田面积减少,农民生活困难。

为了解决这一问题,平罗县政府积极引进三北防护林工程,通过植树造林、固沙治沙等措施,改善生态环境,提高土地质量,促进农业发展。

2. 案例过程2.1. 规划设计平罗县政府成立了专门的工作组,负责三北防护林工程的规划设计工作。

工作组首先对平罗县的地理环境、土壤条件、气候特点等进行详细调查和分析,确定了适宜的树种和植树区域。

根据调查结果,工作组制定了植树造林的计划,确定了植树的数量、密度和种类。

同时,还制定了固沙治沙的方案,包括修建沙障、沙井、沙坑等设施,以及开展植被恢复和土地保护工作。

2.2. 植树造林根据规划设计,平罗县政府组织了大规模的植树造林活动。

在植树过程中,政府积极动员当地农民参与,提供相应的补贴和技术指导。

植树过程中,工作人员首先对植树区域进行准备工作,清除杂草、平整土地。

然后,根据规划设计,选择适宜的树种进行植树。

在植树过程中,工作人员注重树木的配置和间距,以保证树木的生长和发展。

2.3. 固沙治沙除了植树造林,平罗县政府还积极开展固沙治沙工作。

在沙化地区,政府修建了沙障、沙井、沙坑等设施,阻止沙尘暴的形成和蔓延。

同时,政府还开展了植被恢复和土地保护工作。

通过种植草木和采取保护措施,加强土壤保持能力,减少水土流失。

3. 案例结果经过几年的努力,平罗县的三北防护林工程取得了显著成效。

3.1. 生态环境改善植树造林和固沙治沙工作改善了平罗县的生态环境。

大量的树木和植被覆盖,有效减少了风沙侵袭,保护了农田和水源地。

水务工程中水生态恢复的案例分析水务工程中水生态恢复是一项至关重要的工作,它对于改善水环境、保护生态平衡以及促进可持续发展都有着深远的意义。

接下来,咱就通过一些具体的案例来好好瞅瞅水生态恢复到底是咋回事。

我记得有这么一个地方,曾经那片水域简直就是一潭死水。

周边的工厂随意排放污水,居民的生活垃圾也都往河里扔,水又黑又臭,别说鱼虾了,就连水草都不长。

每到夏天,那股恶臭味能飘出老远,住在附近的居民都不敢开窗。

这就是一个典型的水生态被严重破坏的例子。

那后来是怎么进行恢复的呢?第一步,当然是要把污染源给切断。

当地政府下了大力气,对那些违规排放污水的工厂进行了严厉的整治,该罚款的罚款,该停业整改的停业整改。

同时,也加强了对居民的环保宣传教育,设置了专门的垃圾回收点,不再让垃圾随意进入水域。

然后呢,就是对水体进行治理。

引入了一些先进的水处理技术,比如说生物膜处理法。

这就像是给水体来了一场“大扫除”,把里面的有害物质和污染物一点点清理掉。

接着,开始进行生态修复。

在水里种植了各种各样的水生植物,像睡莲、菖蒲、芦苇等等。

这些水生植物可不简单,它们就像是水体的“净化器”,能够吸收水中的氮、磷等营养物质,还能为水生动物提供栖息地和食物。

还有啊,投放了适量的水生动物,比如螺蛳、蚌类和鱼类。

这些小家伙们在水里形成了一个小小的生态系统,相互依存,共同维护着水生态的平衡。

经过一段时间的努力,这片水域终于发生了翻天覆地的变化。

水变清了,不再有异味,能看到鱼儿在水中欢快地游来游去,水面上也开满了美丽的荷花。

岸边还修建了步道,成了居民休闲散步的好去处。

再来说说另一个案例。

有一条河流,由于长期的过度开发和不合理的水利工程建设,导致河流的自然生态遭到了极大的破坏。

河水断流,河床干涸,两岸的植被也逐渐减少。

为了恢复这条河流的生态,首先对水利工程进行了优化和改造。

增加了一些生态流量的泄放设施,保证河流在枯水期也能有一定的水量。

同时,对河岸进行了生态化改造。

生态工程技术与实践案例分析随着人类的技术发展和经济的快速增长,自然环境面临着越来越大的压力。

各种工业污染、城市化进程和采矿、建筑等行业都对环境产生了极大的破坏。

为了解决这些问题,生态工程技术应运而生。

生态工程技术的出现旨在通过人工的手段,重建和恢复自然生态系统的平衡状态。

本文将从生态工程的定义、作用和案例分析进行论述。

生态工程技术的定义生态工程技术是一种通过人工的方式,创建或恢复生态系统的技术。

其目的是保护自然环境,保持生物多样性,创造和维护健康的自然环境。

与传统的工程技术不同,生态工程技术利用的是生物多样性和自然生态系统的特性,而不是通过人工输入化学物质对环境进行改变。

生态工程技术的作用生态工程技术的作用是为自然生态系统创建和维持一个稳定的环境。

这可以通过减少污染和引入新的能源来实现。

例如,在城市环境中,生态工程技术可以通过建造滞水池、雨水花园、屋顶花园和主动绿化等措施,来改善人们居住的环境,减少垃圾和污染,并在城市化进程中保持一定的生态平衡。

生态工程技术的实践案例分析1. 海洋草屿破片修复海洋草屿破片修复是指通过投放人工海洋草园林来维持海洋植被的正常生长,极大地改善了水生态环境的破坏。

在美国和欧洲,对于那些被破坏的海洋草屿,通过投放人工海洋草园林,可以有效地解决这个问题。

这种技术很快被证明是一种非常成功的方法来修复被破坏的海洋生态系统。

现在,这种技术已经被广泛地应用于全球海洋环境保护中。

2. 水资源管理和生态恢复工程在中国的黄河下游,由于地下水超采,生态系统受到了相当大的破坏。

为了解决这个问题,使用生态工程技术进行水资源管理和生态恢复工程是必不可少的。

在这个计划中,为了重建黄河下游和盐河平原的河流生态,种植了大量的植物来固定土壤。

此外,还将黄河与盐河的循环水连通,改变了地下水和地表水的分布格局。

通过这些措施,已经成功地恢复了该地区生态系统的平衡。

3. 生态园林建设在我国,一些城市在生态环保方面已经取得了一些重要的成果。

筼筜湖生态修复典型案例筼筜湖位于中国四川省成都市,是一片生态环境受到破坏严重的湖泊。

为了修复筼筜湖的生态环境,相关部门和科研人员采取了一系列措施和项目。

下面列举了十个以筼筜湖生态修复为题材的典型案例。

1. 筼筜湖湿地恢复项目该项目旨在恢复湖泊周边湿地的生态环境,保护湿地植被和动物资源。

通过对湿地进行生态修复,改善水质,提高湖泊生态系统的稳定性和恢复能力。

2. 水生植被重建工程为了增加筼筜湖的植被覆盖率,相关部门进行了水生植被重建工程。

通过引种和培育湖泊中适宜的水生植物,增加植物的多样性,提高湖泊的生态系统稳定性。

3. 水质净化工程由于筼筜湖的水质严重受到污染,相关部门进行了水质净化工程。

通过建设污水处理厂和湖泊水质监测系统,控制和减少污染物的排放,改善湖泊的水质。

4. 鱼类保护与繁育计划为了保护筼筜湖的鱼类资源,相关部门实施了鱼类保护与繁育计划。

通过建设鱼类孵化场和鱼类保护区,保护湖泊中的鱼类种群,增加鱼类的数量和多样性。

5. 湖泊周边生态景观建设为了提升筼筜湖的环境质量和游客体验,相关部门进行了湖泊周边生态景观建设。

通过种植花草树木,修建步道和观景平台,打造湖泊的生态旅游景区。

6. 湖泊沿岸生态修复由于筼筜湖的沿岸植被破坏严重,相关部门进行了沿岸生态修复工程。

通过植树造林和湿地恢复,增加湖泊沿岸的植被覆盖率,改善湖泊的生态环境。

7. 湖泊水生生物监测为了了解筼筜湖的水生生物种类和数量,科研人员进行了湖泊水生生物监测。

通过定期采集样本并进行分析,掌握湖泊生物多样性和生态系统健康状况。

8. 湖泊水位管理为了保持筼筜湖的水位平衡,相关部门进行了湖泊水位管理工作。

通过合理调节水库的蓄水量,保持湖泊水位的稳定性,减少对湖泊生态系统的影响。

9. 河道治理工程为了减少对筼筜湖的污染物输入,相关部门进行了河道治理工程。

通过清淤、疏浚和河道整治,减少污染物的含量和浓度,改善湖泊的水质。

10. 生态教育与宣传活动为了提高公众对筼筜湖生态修复的认知和支持,相关部门开展了生态教育与宣传活动。

分析生态工程案例中的原理和应用1. 生态工程的概述生态工程是一种综合运用生物学、生态学、环境科学和工程学等知识与技术,以修复、改善和维护生态系统的结构和功能为目的的工程学科。

它通过模拟自然生态系统的复杂过程,通过改变物理、化学和生物环境,实现生态系统的修复和保护。

下面我们将通过分析几个生态工程案例,深入了解生态工程的原理和应用。

2. 湿地生态工程案例湿地生态工程是一种常见的生态工程手段,其原理是利用湿地具有良好的自净、吸附和保持水源的能力,通过调整湿地的水动力和物质循环,实现水资源的净化和保护。

例如,在城市雨水处理方面,湿地生态工程被广泛应用。

将城市排水系统与人工湿地相结合,通过湿地植物和微生物的协同作用,可以有效去除污染物,减少水污染。

在实际应用中,湿地生态工程还可以用于海岸防护和水质改善。

通过建立人工湿地,可以减少海浪对海岸线和人工结构的侵蚀,为海洋生态系统提供栖息地。

此外,湿地还可以起到净化水质的作用,通过湿地的沉积和植物的吸收,去除水中的重金属和有机物,提高水质的净化效果。

3. 森林恢复工程案例森林恢复工程是一种保护和修复破坏森林生态系统的方法,其原理是通过人为干预,恢复和重建破坏的森林生态系统,提高森林的生态功能。

例如,在城市生态建设中,森林恢复工程可以用于建设城市森林公园和绿化带。

通过植树造林和土壤改良等措施,可以增加城市植被覆盖率,改善空气质量,降低城市热岛效应。

在自然生态系统修复方面,森林恢复工程也具有重要应用。

例如,修复疏林地和退化森林,可以通过人工植树和自然更新等手段,恢复森林的植被结构和物种多样性。

这对于保护地下水资源、防治水土流失和维护生物多样性具有重要意义。

4. 水体修复工程案例水体修复工程是一种针对水体污染和生态破坏的工程手段,其原理是通过物理、化学和生物等措施,恢复水体的水质和生态功能。

例如,在湖泊和河流修复方面,可以采用水生植物修复和沉淀等方式,改善水体富营养化和水体富氧。

环境治理案例分析在城市化进程中,环境治理问题日益突出,各地纷纷采取措施进行环境治理。

本文将通过借鉴世界各国成功的环境治理案例,分析其实施过程、取得的成效以及经验教训,旨在为我国环境治理提供有益的借鉴。

一、日本东京都清洁水域行动计划日本是一个高度城市化的国家,面临着水资源紧缺、水质差和水体污染等问题。

东京都政府在2002年启动了清洁水域行动计划,通过治理污水、改善水体质量,有效提升了水环境质量。

为了实施行动计划,东京都政府制定了严格的排污标准,强化了对企业和居民的污水处理要求。

同时,推行了资源回收利用政策,提高了水资源的利用率。

该行动计划在实施过程中,注重政府、企业和居民的协同合作。

政府加大了对环保投资的支持力度,企业主动采取了减排措施,居民也积极参与了宣传教育活动,形成了良好的社会氛围。

经过多年的努力,东京都的水环境得到明显改善,河流水质达到了可供游泳的标准,人们的生活质量也得到了提升。

这一案例的成功经验是坚持科学规划,政府主导、企业参与、居民共建的良好模式。

二、德国柏林市的垃圾分类与资源利用柏林市是德国的首都,也是一个人口众多的大城市。

过去,柏林市面临着垃圾处理难题,随着城市发展,垃圾产量不断增加,传统的垃圾填埋处理方式已经无法满足需求。

为了解决这一问题,柏林市政府开展了垃圾分类与资源利用的工作。

他们将垃圾分为可回收物、有害废弃物和其他垃圾,并通过不同的回收渠道进行处理。

同时,柏林市政府积极引导企业开展资源循环利用,与民间组织合作开展环保宣传和教育。

在实施过程中,柏林市政府注重了政策法规的制定和完善,建立了严格的垃圾分类管理制度。

他们还通过建立垃圾分类站点和回收中心,提供便利的回收设施,鼓励市民积极参与垃圾分类工作。

由于柏林市政府的不懈努力,垃圾分类与资源利用工作取得了显著成效。

垃圾填埋量大幅减少,回收利用率大幅提高,有效解决了垃圾处理难题。

柏林市政府的成功经验是政府引导与市民参与相结合的模式,以及持续改进、完善政策法规的重要性。

水利工程生态修复案例分享一、背景介绍水利工程在解决人们生活用水、农田灌溉、工业用水等方面发挥着重要的作用。

然而,由于水利工程建设可能会对生态环境产生一定的负面影响,因此水利工程生态修复成为解决这一问题的重要方法之一。

本文将分享一些成功的水利工程生态修复案例。

二、案例一:梅江流域生态修复工程梅江流域位于广东省的梅州市,是一个重要的农业区域。

由于过度开发和水土流失等问题,梅江流域的生态环境受到了严重破坏。

为了修复梅江流域的生态环境,当地政府实施了梅江流域生态修复工程。

该工程主要包括两个方面的措施:水土保持和生态恢复。

首先,政府加大了对河道的清淤和固边工作力度,减少了水土流失的情况。

其次,在流域内增植了大量的湿地植物,提高了水域的生态环境。

此外,政府还注重了宣传教育工作,提高了居民的生态环保意识。

经过几年的努力,梅江流域的生态环境逐渐得到了恢复。

水域的水质得到了改善,湿地植被的种类和数量也明显增加。

这个案例表明,通过加强水土保持和生态恢复措施,水利工程的生态修复是可行的。

三、案例二:三峡枢纽区域生态修复三峡枢纽位于重庆市的长江中游,是世界上最大的水利工程之一。

由于工程建设导致的水库充溢区面积增大,枢纽区域的生态环境受到了一定程度的破坏。

为了修复三峡枢纽区域的生态环境,中国政府采取了多种措施。

首先,政府投资了大量的资金用于湿地恢复工程,增加了湿地的面积。

湿地具有较强的自净能力,能够减少水体中的污染物含量。

其次,政府推行了严格的水资源管理制度,限制了水库的排放量,保护了下游河流的生态环境。

此外,政府还组织了生态修复专家团队,对枢纽区域的生态环境进行长期监测和评估。

经过多年的努力,三峡枢纽区域的生态环境得到了较好的修复。

湿地的生态系统逐渐完善,水质得到明显改善,生物多样性也得到了提高。

这个案例表明,水利工程生态修复需要政府的强力支持和专业团队的参与。

四、结论水利工程生态修复是解决水利工程对生态环境影响的重要手段。

生态环境工程案例一、引言垃圾分类与处理是生态环境工程中的重要任务,旨在减少垃圾对环境的污染,实现资源的有效回收利用。

本文将从城市垃圾分类的背景和意义、分类方法、处理技术等方面进行探讨。

二、城市垃圾分类的背景和意义城市化进程加快,人口不断增加,垃圾产生量急剧增加,给环境带来严重压力。

垃圾分类是解决垃圾问题的有效方式之一,可以减少垃圾填埋和焚烧的数量,降低环境污染,实现资源的循环利用。

三、垃圾分类的方法1.可回收垃圾的分类:包括废纸、塑料、玻璃、金属等可回收物,可以通过回收再利用减少资源消耗。

2.有害垃圾的分类:包括废电池、荧光灯管、废药品等有害物质,需要进行专门处理,防止对环境和人体健康造成危害。

3.湿垃圾的分类:主要是厨余垃圾,可以进行堆肥处理,转化为有机肥料。

4.干垃圾的分类:包括纺织品、砖瓦陶瓷等无法再利用的垃圾,需要进行填埋或焚烧处理。

四、垃圾处理技术1.焚烧处理:通过高温燃烧垃圾,将其转化为灰渣和废气,再经过处理达到排放标准,减少对环境的污染。

2.填埋处理:将垃圾埋入地下,经过压实和覆盖,减少垃圾的体积和危害,但需要注意防止渗漏和产生有害气体。

3.堆肥处理:将湿垃圾进行堆肥,经过发酵分解,生成有机肥料,可以用于农业生产。

4.生物处理:利用微生物、植物等生物体针对特定垃圾进行分解和处理,例如利用蚯蚓处理厨余垃圾。

五、案例分析:上海垃圾分类与处理上海作为中国最大的城市之一,垃圾问题一直备受关注。

为了改善环境质量,上海自2019年开始实施强制垃圾分类制度。

通过宣传教育、设立分类投放点、加强监管等方式,推动垃圾分类的落地。

同时,上海还建设了多个垃圾处理中心,采用先进的焚烧和填埋技术,实现垃圾减量和资源回收利用。

六、结论垃圾分类与处理是建设美丽乡村和环境友好城市的重要举措。

通过合理分类和科学处理,可以减少垃圾对环境的污染,提高资源利用率。

各地政府和社会各界应加强垃圾分类宣传教育,建设垃圾处理设施,共同推动生态环境工程的发展。

生态工程案例分析

——上海后滩公园金色向日葵盛开在田间,水稻到了快要收割的时候,芦苇和芒草等在溪流中挺立……这并不是哪个农庄的田园风光,而是上海世博园后滩公园的自然景观。

后滩公园位于上海世博园C片区的黄浦江畔,西起倪家浜,东至打浦路隧道,面积约14公顷,用地岸线长约1.8公里。

该区域是受黄浦江水流冲积和潮汐作用,自然形成的一片泥沙堆积区域。

为了让这片划入世博园区的湿地重现生机,从2005年起,上海海洋大学张饮江教授领衔的水生态工程课题组的建设者们对后滩区域水体本底、土壤本底、植被本底等状况进行了科学调查,经过四年努力,后滩湿地的面积从4公顷增加到14公顷,成为市区惟一的湿地生态公园。

来到后滩公园,只见那里河水清澈见底,河中的“水下森林”郁郁葱葱。

除了沉水植物,后滩公园的水系中还有挺水植物、湿生植物和浮叶植物,它们高低错落,构成了一个完整的水生态系统。

这片湿地中的动物很多,如花鲢鱼、白鲢鱼、餐条鱼、鳊鱼、青虾、河蚌、河蚬、小蝌蚪,还有来此栖息的野鸭、飞鸟。

这里风光秀丽,流水潺潺,凡经过这里的游客,都为青翠欲滴的水生植物、清澈见底的溪流碧波所感叹。

作为上海未来的“绿肺”,世博会结束后,后滩湿地公园被永久保留下来,成为上海中心城区面积最大的一抹绿色。

游走在后滩公园,一些景点似乎还依稀可辨旧码头、旧工厂的痕迹。

这里原为钢铁厂(浦东钢铁集团)和后滩船舶修理厂所在地。

浦

东新区水务部门相关负责人回忆说过,五年前这里的天空是灰茫茫的,雾气、粉尘交织混合在一起。

几乎就是工业废渣和建筑废物的堆积场,狭长的地带垃圾遍野、污水横溢,一片狼藉。

现在外地游客会说,上海有一个外滩,还有一个后滩。

2007年初开始,由北京大学教授俞孔坚领衔“土人设计”团队设计,2009年10月建成。

设计者倡导足下文化与野草之美的环境伦理与新美学思想,用当代景观设计手法,显现了场地的四层历史与文明属性:黄浦江滩的回归,农业文明的回味,工业文明的记忆和后工业生态文明的展望。

最终在垃圾遍地、污染严重的原工业棕地上,建成了具有水体净化和雨洪调蓄、生物生产、生物多样性保育、和审美启智等综合生态服务功能的城市公园。

后滩公园不但建立了一个可以复制得生态净化水系统模式,同时创立了新的公园管理模式,它建成后不再需要大量人力物力去维护,而是通过生态化设计,实现了生态化的城市防洪和雨水管理,让自然自我循环净化,让自然做功,公园借鉴了农业文明和工业文明的成果,建立了一个可以复制的水系统生态净化模式,利用人工湿地进行污水净化,在10公顷的绿地中,每天能将2000多吨的劣V类水净化为可以安全使用的优III类水。

让自然做功,实现低成本维护,它创造性地将艺术溶于自然景观之中,同时不乏很强的功能性,有效地改变并提升了环境。

后滩公园深情地回望农业和工业文明的过去,并憧憬于生态文明的未来,放声讴歌生态之美、丰产与健康的大脚之美、蓬勃而烂漫的野草之美,生动地注解了“城市让生活更美好”的世博理念,为解决当下中国和世界的环境问

题提供一个成功的样板。

公园保留并改善了场地中黄浦边的原有4公顷江滩湿地,在此基础上对原沿江水泥护岸和码头进行生态化改造,恢复自然植被。

同时,整个公园的植被选用适应于江滩的乡土物种,芦笛翻飞,乌桕成林,更有群鱼游憩,白鹭照水,一派生机勃勃,实现了“滩”的回归。

在江滩的自然基底上,选用了江南四季作物,并运用梯田营造和灌溉技术解决高差和满足蓄水净化之功效,营造都市田园。

春天菜花流金,夏时葵花照耀,秋季稻菽飘香,冬日翘摇铺地,无不唤起大都市对乡土农业文明的回味,是土地的生产功能的以展示,并重建都市人与土地的联系。

在自然江滩与都市田园的基础上,保留、再用和再生了原场地作为钢铁厂的记忆。

巨大的工业厂房之钢构得以保留,并演绎为立体花园和酒吧游憩之所;原临江码头被保留,并设计成生态化的水上花园和观景台,遥望浦西高楼林立,仿佛置身尘外世界;一条由钢板折叠而成的锈色长卷,写就无数沧桑记忆。

它隐约起伏,漂游于水岸平台之上,或蛰伏于地面而成为铺地,逶迤而远去,或翘首于空中而成为雨棚、景窗,巧取园中美景。

设计者在公园布置了一个狭长的幽谷空间,在巧妙地解决了防洪问题的同时,启承开合,委婉流动,长近2公里,其间设计了一系列亲水栈桥、平台和穿梭于植被中的步道网络。

始于西端的跌瀑水墙和层层梯田,而止于彩色翻涌的金属帷幔,游走其间,或潜谷底探水,葭蒹苍苍,青蛙绕足;或登高台临渊,芦笛茫茫,彩蝶翻飞;或入山中探路,丛林夹道,竹巷幽深,洞府围合;或上坦荡田野,荷叶田田,稻禾灿灿。

作为工业时代生态文明的展望和实验,公园的核心是一条带状、具有水净化功能人工湿地系统,它将来自黄浦江的劣五类水,通过沉淀池、叠瀑墙、梯田、不同深度和不同群落的湿地净化区,经过长达1公里的流程,而成为三类净水,日净化量为每天2400立方。

净化后的三类水不仅可以提供给世博公园做水景循环用水,还能满足世博公园与后滩公园自身的绿化灌溉及道路冲洗等需要。

除大量使用乡土物种以及水体净化等生态措施外,设计充分利用旧材料、节约造价、倡导低成本维护等生态理念,包括旧砖瓦的再用,黄浦江护岸的生态友好型设计、建筑物的节能设计,以及可降解竹材作为会时大面积铺地,以满足同时考虑赛时和赛后的人流需要,等等。

专家说,后滩公园引入黄浦江的劣五类水,通过人工湿地等生态技术,将浑浊的水质变成了清澈的三类水。

这种“治水方案”将在上海乃至全国推广。

后滩公园展示了土地的生物生产能力,指明了建立低碳和负碳城市的一条具体途径;

28岁的辛立勋是世博会浦东绿地公园绿化养护管理项目副经理,他见证了后滩公园从设计之初到投入使用的全过程。

说起后滩公园,小伙子充满了感情:“其实,这座美丽的公园曾经是钢铁厂和船舶修理厂的废弃厂房。

那时由于水质发黑发臭,滩涂的水系里几乎没有鱼虾和鸟类生存。

但通过世博会这个契机,历经数年的建设,昔日的废弃厂房已变成美丽的湿地公园,河水清澈见底,自然生态系统已经恢复。

”辛立勋说,做到这一点并不容易,公园设计者与建设者都付出了艰辛的努力。

据辛立勋介绍,后滩公园的水系治理摒弃了传统的水

污染化学治理方法,采用纯物理和生态技术,利用模拟自然的方法达到水体自净,并恢复和建立完整的生态系统。

据介绍,后滩公园里的水都来自黄浦江。

劣五类的江水从取水口流经引水渠,到达公园里的滴瀑墙。

随即江水沿着滴瀑墙缓缓流下,在墙上微生物膜的作用下得到初步净化。

最终,在经过湿地生态系统的逐级净化后,黄浦江水变成了三类水。

后滩公园每日处理的净化水量达2400多立方米,净化后的水不仅可以提供给世博公园做景观水,还能用于世博园区的绿化灌溉和道路冲洗。

为了把从黄浦江引入的劣Ⅴ类水净化成Ⅲ类水,后滩公园的“源头”设立着一个3000立方米大小的沉水池,黄浦江水净化“通道”的第一层就是通过沉淀和沙石净化;经过沉淀的水又流进了300米长,落差约3.5米的梯田状流水渠,梯田的每一层都放置了砂石、砾石等,这是第二道过滤;第三个过滤区是沸石净化区,这片区域放置着大量的斜发沸石,斜发沸石是沸石矿物中的一种,能够过滤掉水中的一部分杂质。

三道物理净化完成后,河道中的水还要经过由植物和鱼类共同构成的生态“滤网”。

辛立勋说,河道内的植物共分为挺水植物、浮水植物和沉水植物三类。

水生植物可以起到吸附水中悬浮物的作用,其中沉水植物能吸收铅、锰、铬等重金属以及一些有机物。

保证土壤也是水治理过程的重要环节。

在后滩公园,一切有毒的化学农药都受到限制。

辛立勋透露,由于此处曾属于工业区,工作人员在那些土壤受到污染的区域种上植物,通过植物来吸收残余污染,净化土壤。

在后滩公园得到净化的河水目前已投入世博园区,以供灌溉、厕所用水、冲洗等使用。

通过沉淀池、叠瀑墙以及不同深度、不

同群落的湿地净化等多项手段,建起了一个具有水体净化和雨洪调蓄、生物生产、生物多样性保育等综合生态功能的城市公园。

这一项目的成功也为今后上海河道滩涂的治理提供了借鉴和参考。

世博会闭幕后,后滩公园进行了二次开发,向市民免费开放,成为市中心的永久性绿地。

届时,人们在这座充满野趣的湿地公园沐浴江风、举行野餐、采摘果实,在城市核心区就能体验到“农家乐”……这是世博会留给上海市民的一件珍贵礼物。

“后滩公园的建设,是一个生态治水的成功案例,给后世博留下许多有益的启示。

”相关负责人说,这条“生态廊道”,四周种满了芦苇、菖蒲、水稻、水葱、茭白、菱角、甘蔗等40多种水生植物和观赏花草。

如今,在城里开辟绿地成本很高,后滩公园利用水体进行生态修复,同样能起到改善城市生态环境的作用。

浦东新区有1.2万余条河道,水面积率9.8%。

如果在部分河道周边运用后滩的生态修复技术,就可以开辟出更多成本较低的“生态廊道”,打造更多“黄金麦谷、潺潺清流”的野趣田园风光。

每个人心目中的理想城市都不尽相同,但归根结底可归纳为人与人,人与自然,人与社会之间关系和谐,这样的平衡和谐关系是一项庞杂的系统工程,是一项艰巨的历史使命。

而上海后滩公园就是一个很好的例子,作为学习景观建筑的一名学生,在这个案例里面还有很多值得我们学习的地方,以便以后营造更好的城市生活。